国产高性能纤维检测标准现状及分析

邱星翔,梁 燕,王发阳,胡伟伟,尚 斌

(1.江苏省高性能纤维产品质量监督检验中心,江苏 连云港 222047;2.连云港市纺织工程学会,江苏 连云港 222000)

高性能纤维是指对外部的力、热、光、电等物理作用和酸、碱、氧化剂等化学作用具有特殊耐受能力的一种纤维材料,具备高强度、高模量、耐高温、阻燃、耐腐蚀等特性。高性能纤维由于具有比普通纤维更高的机械强度和弹性模量,更好的热稳定性、耐酸碱性及耐候性,广泛应用于航空航天、轨道交通、舰船车辆、新能源、健康产业和基础设施建设等重要领域[1],逐渐成为强国强军的重要支撑和战略性新材料。

当前,主要的高性能纤维产品有:碳纤维、超高分子质量聚乙烯纤维、芳纶纤维、聚酰亚胺纤维、芳砜纶纤维、聚苯硫醚纤维、聚醚醚酮纤维、聚对苯撑苯并二噁唑纤维、玄武岩纤维等。

高性能纤维的全球产业以日本、美国、欧盟为优势主体,其中,日本在碳纤维领域拥有绝对优势,东丽、帝人以及三菱丽阳(现三菱化学)贡献了全球碳纤维产能的一半;美国则拥有芳纶产业的制霸企业杜邦公司,垄断高端产品技术的同时还能对低端产品形成价格控制;欧洲则在超高分子质量聚乙烯纤维领域拥有处于优势地位的荷兰帝斯曼公司,到目前为止仍然是全球超高分子质量聚乙烯纤维的主要供应商,产能倍超其他优势企业。

“十一五”之前,我国高性能纤维多数品种处于试验阶段,产业化进程缓慢。“十一五”期间,国家大力推进高性能纤维材料产业发展,在国家发改委、工信部、科技部等部门的支持和行业协会积极推进下,取得了前所未有的产业化突破。进入“十二五”以后,高性能纤维产业成为我国《新材料产业“十二五”发展规划》提出的6个重点发展的产品之一,也是我国《纺织工业“十二五”发展规划》中4个重点发展领域之一,不仅受到举国上下的高度关注,更是步入了快速发展阶段。国务院在《“十三五”国家科技创新规划》中指出,要强化重点领域关键环节的重大技术开发,发展高性能纤维及复合材料等先进结构材料。工业和信息化部制定的《石化和化学工业发展规划(2016—2020年)》中,将高性能纤维作为化工新材料创新发展工程之一。《化纤工业“十三五”发展指导意见》中也提出将进一步提升与突破高性能纤维重点品种关键生产和应用技术,拓展高性能纤维作为战略性新兴材料在先进轨道交通、新能源汽车、航天装备、海洋工程和电力等领域的应用[2]。一系列良好的产业发展政策为缓解高性能纤维产业供需矛盾、突破产业技术瓶颈、加速推进高性能纤维产业健康良好稳定的发展给予了有力支持,提供了良好的发展氛围和发展空间,国产高性能纤维产业已步入快速发展的轨道。

1 国产高性能纤维相关检测标准现状

1.1 国家或行业标准不断建立和完善

随着高性能纤维产业的发展,相关企业的产品质量意识及标准意识不断增强,国产高性能纤维产品标准不断完善,一批新制(修)订的高性能纤维产品标准及检测方法标准也应运而生。

例如,随着碳纤维的生产和应用技术的迅速发展,碳纤维的品种也不断增加,如高强型碳纤维从T300发展到T700、T800和T1000,高模型碳纤维从M40发展到MJ型,碳纤维的根数从1 k、3 k增加到6 k、12 k和24 k等,这些都给碳纤维的力学性能测试造成许多新的问题。GB/T 3362—2017《碳纤维复丝拉伸性能试验方法》[3]替代了GB/T 3362—2005《碳纤维复丝拉伸性能试验方法》[4],该标准规定了碳纤维复丝拉伸性能试验方法的仪器和设备、试样、试验条件、试验步骤、试验结果计算和试验报告。

对于超高分子质量聚乙烯纤维,新制定的GB/T 29554—2013《超高分子质量聚乙烯纤维》[5]于2013年7月19日发布,2014年3月1日正式实施。标准规定了超高分子质量聚乙烯纤维的的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等,适用于线密度范围在55~6 650 dtex的超高分子质量聚乙烯纤维,线密度低于55 dtex或高于6 650 dtex的超高分子质量聚乙烯纤维可参照使用。

对于聚酰亚胺纤维,由江苏省高性能纤维产品质量监督检验中心牵头,江苏奥神新材料有限公司、东华大学、长春高琦聚酰亚胺材料有限公司共同参与制订的GB/T 33617—2017《聚酰亚胺短纤维》[6]国家标准,为首个聚酰亚胺纤维国家标准,于2017年12月1日实施。根据国产高性能纤维产品种类,表1列出了现行的相关产品的国家标准和行业标准。

表1 国产高性能纤维产品相关国家或行业标准编号、名称及实施日期

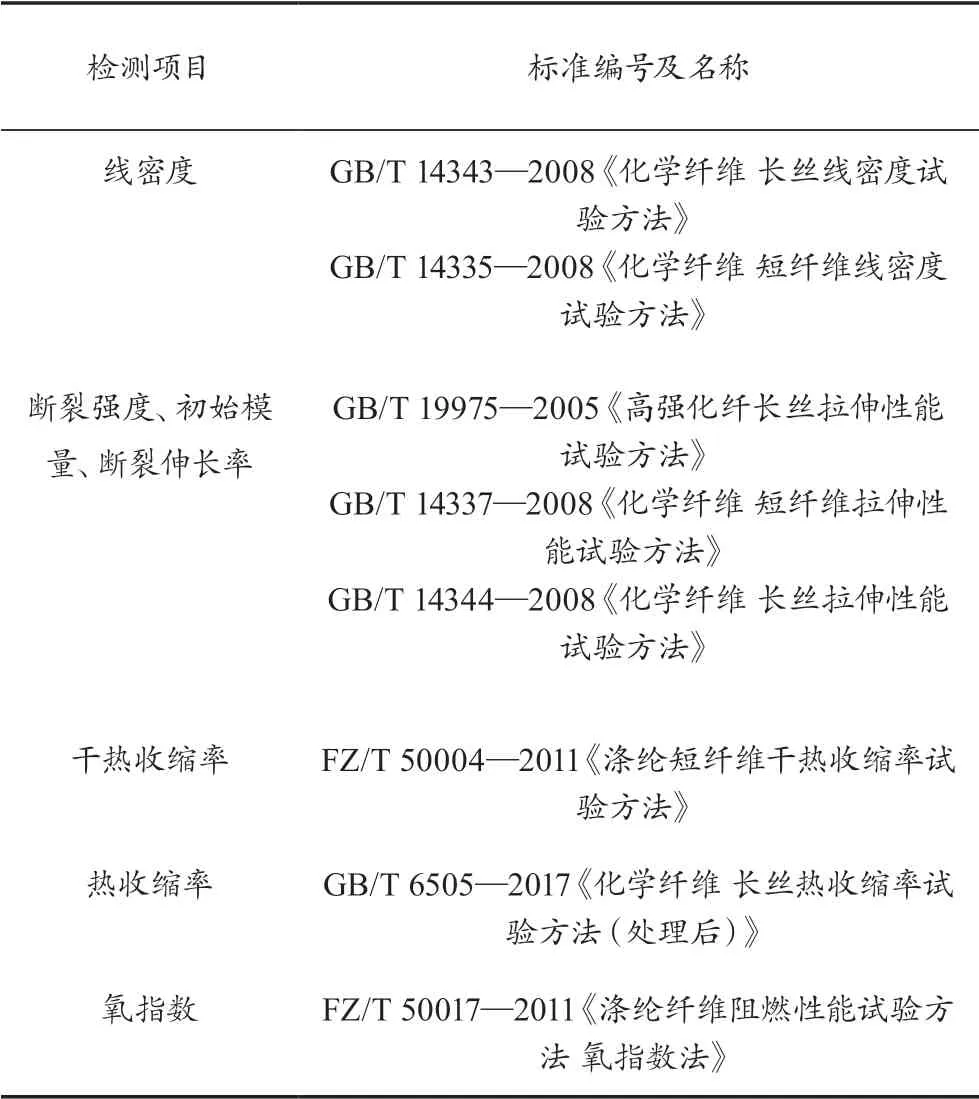

1.2 基础性能指标检测方法标准延续普通化学纤维相关标准

目前,国内对于高性能纤维的检测,除了碳纤维等无机纤维和特殊性能检测以外,其他高性能有机纤维的基础性能检测指标还是延续了普通化学纤维检测方法,主要包括国家推荐性标准中规定的化学短纤维和化学纤维长丝标准等检测方法。表2列出了现行的国产高性能纤维部分基础性能指标检测方法。

表2 国产高性能纤维部分基础性能指标检测方法

1.3 为满足特殊性能指标检测需求,制定相关企业标准

近年来,高性能纤维产品方面的国家标准和行业标准制订数量显著提升,但是从目前高性能纤维生产企业对标准的使用和执行情况来看,国家标准和行业标准仍然滞后于产品质量发展需要,标准对企业的适用性有待提高。

以碳纤维为例,GB/T 3362—2017《碳纤维复丝拉伸性能》标准只适用于1~24 k碳纤维复丝拉伸的性能测定,对于48 k以上的大丝束碳纤维并不完全适用,国家标准GB/T 26752—2020《聚丙烯腈基碳纤维》[7]中也没有关于大丝束碳纤维产品性能指标的规定。超高分子质量聚乙烯纤维产品也是目前在生产和市场应用方面都相对成熟的一种高性能纤维,我国在该产品上具有一定的国际竞争力。根据市场上相关产品的数据比对,国产高强型超高分子质量聚乙烯纤维在综合性能上相当于荷兰帝斯曼公司的SK7系列产品,基本满足了防弹、防爆、防切割等应用需求。我国超高分子质量聚乙烯纤维行业已经在积极开展耐热及抗蠕变性能产品的研制和生产,但现行超高分子质量聚乙烯纤维的国家标准或行业标准,对产品的耐热或抗蠕变性能指标都未作出相关规定。

因此,根据企业产品特点,部分高性能纤维企业参考使用了国外的检验方法标准和公开的科学技术文献,也有一些企业根据自身检测需要和检测条件而开发企业标准检测方法,制定了相关企业标准,指导企业产品的生产。

2 国产高性能纤维检测标准存在问题

通过对现行国产高性能纤维检测标准现状的分析,主要发现以下问题。

2.1 部分现行业标准滞后于行业发展,标准适用性和企业采用度不高

高性能纤维产品不同于传统纤维产品,其应用领域和下游产品涉及面更广,因此,不同行业、客户对于产品的性能需求也不相同。国家标准和行业标准只对基础性能指标进行规定和考核,无法兼顾到各领域需求,并且这种需求还在不断地更新。

目前,高性能纤维产品相关国家标准和行业标准滞后于产品质量的提升和发展需要,相关国家标准和行业标准对于企业的适用性不强,且有很多标准还在修订和完善中。另外,国家标准中适用的产品范围比较宽泛,而企业针对固定单一产品制定的企业标准则更具有产品针对性,同时,根据下游客户需求以及产品用途,企业对于国家标准或行业标准中的性能指标会有所取舍,松紧程度也会有所调整,有的指标严于国家标准或行业标准,有的指标低于国家标准或行业标准。

例如,超高分子质量聚乙烯纤维现行的国家标准是GB/T 29554—2013《超高分子质量聚乙烯纤维》和FZ/T 54027—2010《超高分子质量聚乙烯长丝》[8],上述两个标准中仅规定了产品的通用命名规则和力学性能要求。经过多年的行业发展,超高分子质量聚乙烯纤维的力学性能已经有了显著的提升,上述两个标准的质量考核指标已经明显不适用于现今超高分子质量聚乙烯纤维的实际生产和使用要求。由于生产能力和水平不同,各企业对于产品的性能分级和命名使用也不同,因此,对于高性能纤维产业来说,企业标准、团体标准由于制订、修订的方式更灵活,标准发布周期更短,也更适用于企业实际生产。

2.2 企业标准中规格分类和质量指标等要素需要完善,某些企业标准缺少关键性能指标

国际标准是必须遵守的最低标准,国家标准一般都高于国际标准,行业标准要求一般高于国家标准的要求,而企业标准的要求更高且各有特色。为了保证高性能纤维、新功能纤维的品质及纤维品质的稳定性和一致性,在国际标准及国家标准层面对纤维性能的控制及测试提高了要求并增加了检测项目,但这是有限的,在企业标准方面可以大幅度提高检测项目及检测分析要求[9]。

从目前高性能纤维生产企业对于标准的使用和执行情况来看,大多数企业更倾向于采用企业标准来指导生产。但是,部分高性能纤维产品企业标准制定不完善,标准中要求的检验项目少,对产品本身的重要特殊性能(如PE的抗拉伸蠕变性、芳纶纤维的阻燃性和热稳定性等)没有考核依据,缺少一些必需的引领性关键指标。

3 结语

综上所述,国产高性能纤维的产品规格和种类还比较单一,面对不同下游行业的需求,没有形成具体、统一、完善的标准化体系,产品市场分类各自为政,不便于质量性能指标的统一比较和下游企业的应用。与国际先进企业相比,国产高性能纤维在产品规格化、系列化方面还存在一定的差距,封闭式的质量竞争环境不利于高性能纤维行业整体发展利益。因此,需要政府标准化管理部门、技术产业协会(联盟)和相关企业共同努力,借鉴国外的行业发展经验,尽快形成符合我国国情、有利于下游产业应用和发展的国产高性能纤维产品标准化体系。