自说自画

□ 方增先

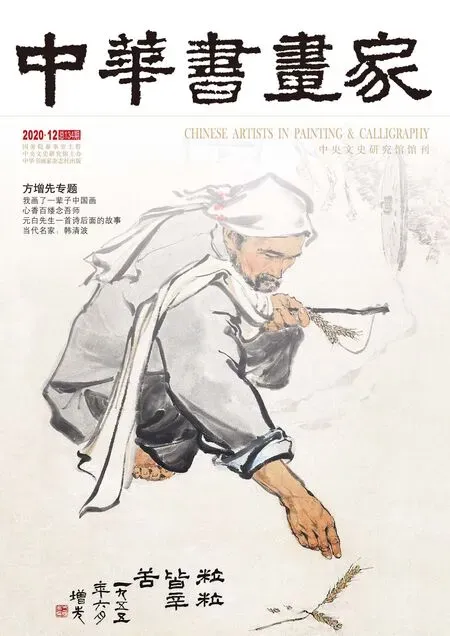

粒粒皆辛苦(1955年)

从敦煌回来以后要画创作,我的一大改变就是要用线来画,尽量少用明暗。当时我有一个想法,认为结构本身就能体现物体的立体感,明暗是辅助的,而最本质的东西我到今天还认为是结构,抓住了结构,画起来就会很方便,形绝对跑不了。《粒粒皆辛苦》就是在这种情况下画的。至于画中的内容是我想出来的。当时国家提倡节约粮食,报纸上天天宣传这个,我就想起了我的老家。我是从农村出来的,我们老家吃饭时一粒米掉到地上也要捡起来吃掉,这几乎成了做人的一种道德。我的构思就从这里来,但我并没有真的看到一个农民在地里捡麦穗。小孩子捡,我倒是看到过。而从爱惜的角度看,画小孩肯定不如画老人来得有力,于是就有了这幅画。作为典型形象,我认为都是想出来的,是概括出来的。从技法上讲呢,这张画主要是用线,明暗用得少一点。这张画在当时很有名。中国有一个去东德的展览,东德的一个杂志介绍这个展览,封面用的就是我的这张画。画《粒粒皆辛苦》时我才24岁,那时离开老家的农村生活不远,是对农村生活的朴素描写,却也是对当时中国亿万农民最真实的写照。

说红书(1964年)

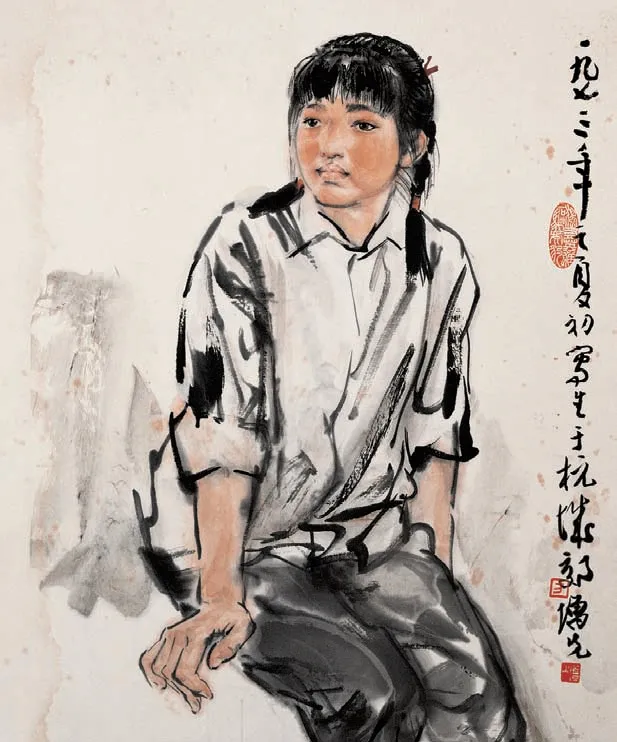

方增先 工人的女儿 45×38cm 纸本设色 1973年款识:一九七三年之夏初,写生于杭城郊,增先。钤印:方(朱) 增先(白) 独有英雄驱虎豹(白)

方增先 海燕 64×47cm 纸本设色 1977年款识:为海燕同志作肖像。一九七七年十二月,于北京西郊,方增先画。钤印:方(朱) 方增先印(白)

方增先 期望 138×97cm 纸本设色 1995年款识:乙亥,增先。钤印:方增先(朱) 墨池清兴(白)

方增先 杜甫 130×80cm 纸本设色 2004年款识:清秋幕府井梧寒,独宿江城蜡炬残。永夜角声悲自语,中天月色好谁看。风尘荏苒音书绝,关塞萧条行路难。已忍伶俜十年事,强移栖息一枝安。甲申仲夏,录杜甫《宿府》诗于上海,方增先。钤印:方增先(朱) 天行健(白) 知来者之可追(朱) 户枢不蠹(朱) 神王(朱) 浦江增先书画(白)

《粒粒皆辛苦》是刚开始的作品,《说红书》则是画法成熟的作品,以没骨和线条相结合的浙派方法画的。当时有一篇《〈说红书〉的艺术成就》是专论《说红书》一画的。当时的《美术》往往只谈艺术与政治的关系问题、为谁服务问题,很少发表专谈艺术本体的文字,而这一篇是在谈艺术,可以说这在当时几乎是唯一的一篇。这时候的水墨人物画已经成熟了,我已经把各种水墨笔触都用进画里去了。这幅画我反复画过六次,开始时,因为笔没到,不满意,画到一半就丢掉了,或者挖去一块补好再画上去。不行的话,再画。现在有几张草稿还在别人手里。这张画是六尺纸画的,现在收藏在中国美术馆。画面有十来个人,后面是一排人,前面一个说书的青年是背影。这是一次尝试。本来打算继续搞下去,不料“文革”开始了,一切都中断了。“文革”结束以后,西方现代派的东西进来了。写实,在这种冲击下停了下来。这幅画记录了我当时对水墨人物画的改革过程,它是一次冲刺。记得当时是夏天,没有现在的空调,两个月下来,好像生了一场大病。虽然那时我才30出头,却觉得疲惫已极。那绝不是文人画的畅神,那是冲阵。

工人的女儿(1973年)

这女孩子是我多年前去工厂时画的一位工人的女儿。神态已经画下来了,十二三岁的样子,一是生气勃勃,二是天真、纯朴。在生活中,纯真的美比矫饰不知高出多少倍。

海燕(1977年)

我曾在北京海军大院小住,这幅画就是那时所画。我有一段时间十分热衷没骨的写意人物,但画得少,大约怕洋味过重之故。但这幅北京姑娘,很受大家欢迎。看来,对于这种样式,不是不可以画下去,而是必须再花一些时日,在不断研究、探讨和实践中深入下去,也一定会找到比较好的样式。

就目前我的想法,没骨法之所以能存在,恰恰在于此种没骨法中,实际上暗含骨法用笔。古人说:“笔中有墨,墨中有笔。”在这里可以得到阐释。此画的一大片黑色上衣,是大泼墨厾笔画成,初看是没骨的,细分析,它们又是一笔一笔地画成,并且连每一笔的起止都能找出来。其他部分,其浓淡干湿的变化,历历在目。可见,没骨之所以能独立于画中,仍旧是以骨法用笔撑起了天下。

由于画《艳阳天》插图时,曾在(北京)西郊海军大院住过一些日子。后来我到北京仍常去看看这里的老朋友。这是一位画家的女朋友,是我用没骨法写生人物较为满意的一张。

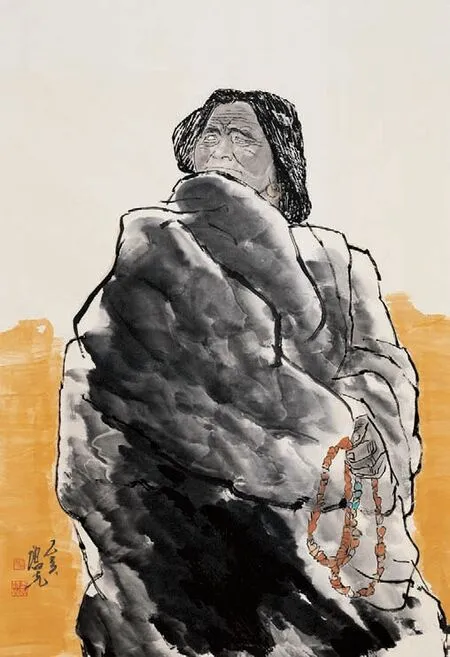

期望(1995年)

《期望》是母亲的期望。饱经沧桑的老眼,在期望着什么?

小花(1997年)

人物身上泼墨的大面积运用,将细丝线挤到了边缘地位,但线在这里仍有其作用。如果抽去细线,这画就不存在了。在这里细线的次要地位,恰好反过来体现了水墨的重点。神态是这画的一次收获。头面,舍去一切明暗。水墨能很自由渗化,很能渲染出韵的品味。

藏民半身像(2000年)

写实人物画是当代艺坛不可或缺的一个重要类型。但写实人物画需要继续发展。我想,写实画家,应该在写实的基础上充分利用形式,创造形式,以表现对象的神韵,而不仅限于形似。艺术的本身是创作意境,或者说是意味,给予人想象的空间。写实人物画的道理其实是很宽阔的。最近新画了几幅写生型的藏族人像,似乎和以前的画在表现上大不一样,这里多了一些我所追求的形式感。

旧梦(2000年)

“睡着的老人”草图,“睡”了十几年,近来利用草图重作,最后画成。旧梦,实际上也是我的梦,草原只能在梦中见,梦中幻影,有时也比真的实景还美。

帐篷里的母亲(2001年)

把藏袍夸张成这样,造成一个特殊的构图。

母子对话(2001年)

画中是多种方块的构成,墨法在其中起着相互照应的作用。

昆仑霜晓(2001年)

昆仑山上的早晨,空气无比清凉,即使有一些寒气袭人,也掩盖不了心情的宁静和恬淡。西王母住在昆仑山,我在昆仑大草原上,看到的是没有被污染的净土。画中的一位老人,是我对生活中的各种人观察后找到的一种具象的表达。厚重和质朴,饱经沧桑,这就是对这些老实人的真实感受。只有浑厚的水墨积加,才能表达我的这一种感受。

行行复行行(2002年)

藏族男子雄武、伟岸,走在街上,一摇一摆的很有男子气。我忽然想到吴昌硕的两句诗:“借问恩怨在何许,一语不答重行行。”人生旅途,未免遇到各种困难、无奈和艰难,那样,比平平常常的生活更有意思。一个伤疤,就多一分经历,多一分记忆。人的一生能找到一个好的目标,就一直地走下去,苍蝇蚊子总是有的,妖魔鬼怪也不必理睬。一步一步地,永不停步。

闲看行路人(2002年)

方增先 小花 90×69cm 纸本水墨 1997年款识:小花。丁丑之秋,增先。钤印:方增先(朱) 增先书画(朱) 方(朱) 善笔者多骨(朱)

《闲看行路人》的浑厚,我自认推到了极致。发现运用积墨的方法在表现多个人物时显得很有意思。它能够将一组人物处理成一个整体,亦很有现代感,把一群人物画成浑然一片,形式感也很强。这稿子是在早期去甘南时,经常看到路边坐着老太,对着行人看风景。我忽有所感,人老了,逐渐退出历史舞台,如果能顺乎自然,变成舞台下的一个看客,就会毫无压力。但最后一个难题是如何面对死亡,这是古今中外的一个难题。而我在路边看到的藏族老人,那种漫无目的地看风景,这就是禅宗的顺乎自然,所以,他们虽是普通人,倒能大彻大悟。方生方死,方死方生,本来就是如此。过了十年,这稿子变成了积墨画《闲看行路人》。

家乡板凳龙(2002年)

龙灯节是我深藏心里的儿时欢乐。儿时的欢乐,长大以后就不会出现,因为儿时还未进入社会,一切人生的甘苦还没有进入自己的世界。因此,那种欢乐最单纯最纯真。儿时的梦,十分怀念,因而我创作了《家乡板凳龙》。我用积墨法画成群的人物,将人物处理成一片,如果遮掉局部的人像,这五六个人的身躯,简直就是一整块山石。在处理整体的同时,我又令人物各具特征,做到既统一又不失精微。用积墨法画人物,可以加强群像的整体感。在运用明暗法时,不再局限于西画式的一个光源,而是根据形式的需要来分布黑白。这样的明暗,是在现实中无法见到的,它是由画面笔墨关系和黑白关系去主宰的,甚至某种程度上,形象也因为某种明暗关系而发生改变。积墨能产生斑斑驳驳的肌理效果,既可以表现衣着的质感,如皱巴巴的西装、厚实的棉衣等,也使这些衣物产生特别的形式感,画面中的形象与现实的形象已不再是一个样子。这幅作品是我这个时期所思所想的结果,以我的这种探索,可能还会进一步深化,再往前 走出去。

方增先 达摩 69×130cm 纸本设色 2004年款识:或问祖师大道如何,曰:“旷然无圣。” 达摩至金陵,武帝召之并问之道:“我何如功德?”对曰:“无功德”帝终不悟,遂渡江,止于嵩山少林寺,面壁十年,影入壁中,是为禅宗之初祖。甲申初冬,增先画于上海。钤印:神王(朱) 方增先(朱)

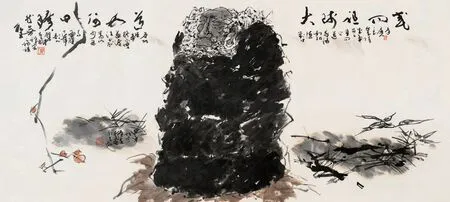

达摩(2004年)

积墨作达摩,浑厚朴质。

杜甫(2004年)

安史之乱使杜甫人生经历了各种忧患。我想画一个处在孤寂中的人,朦胧夜色中,半轮残月,映照着一个孤独的灵魂。

韶华淡至无痕(2004年)

一种气质,只在笔下的毫厘之间。

冬尽(2005年)

细线如游丝,粗线用大羊毫。透明与沉郁相互映照。

祭天(2007年)

想画祭天,已是我积压心中多年的心愿。老了,年纪一年年地增大,一种欠债心理令我越来越压抑。自从二十几年前我由浙江调来上海,就不断来去青海和甘南藏区。我喜欢藏区和藏族人,大约源于一种对淳朴的追求。庄子寓言:东南西北之神,都认为他们的好友“浑沌”,连眼睛、鼻子、耳朵都没有。于是四方之神就为“浑沌”开窍,每天凿一窍,七天七窍成,而“浑沌”却死了。这故事深深引起我去思考:现代社会可以上天入地,可以点石成金,但在人们笑逐颜开地庆幸生逢现代社会时,忽然发现,原有的天然和淳朴正在不断淡化,诚信好像一夜之间躲藏了起来,再也不愿与人类为伍。所以,我在闲中,常常想念儿时的农村生活、农村的人和风俗。我喜欢藏族人,实际上灵魂深处有一种对农村人质朴的向往。

藏族人生活在浑莽的高原上,那里地势高与天接,离开尘世较远,生活虽然艰难,但无边草原上百花盛开,清淳的风滋养着藏族人朴质的心灵。

淳朴的人们往往生活在神、佛混同的世界中,也许他们从孩提开始,一直在与想象中的山神、舞蹈中的跳神生活在同一个世界中,他们对天神、山神怀着敬畏和感激,一直保留着赤子之心。当我有机会在十几年前参与祭天时,我能感受到他们的那种感情,从祭天活动中全部地爆发出来。

参观祭天那天,早上正睡得很香,大约五点钟,藏族朋友就敲着门叫唤:“方老 师,快起来吃早饭。”很快端来两碗面,我三两口吞下,就上吉普车向山上开去。大约走了一个半小时,已经来到两个大山谷间的一个山坡上,这时天刚有点鱼肚白,草尖上结满青白色的露珠,向山上望去,牧人骑着一匹一匹藏马吃力地向山上攀登,山很陡峭,汽车不可能再往上开了。贡卜扎西是甘南区副书记,那天也特地来陪同,他说:“这里已经是四千多米的高地了,登山很吃力,大家慢慢地走。”我们只能一步一步往上登,走几步,停一停,心跳也加速到平时快跑时那样大口喘气。等走到第一坡顶,天已大明,贡卜书记说:“我不上去了,上去我要头疼。”回望山顶,又横着一个黑黑的山冈,一连爬了三个坡,到了山冈顶。牧人早已开始烧“煨桑”,满山的烟,还闻到了烧柏子枝和青稞的香味。太阳已慢慢升起,金红色朝曦铺满山冈。冈顶有一堆直矗云霄的箭垛,尾朝上,头朝下,这是什么含义呢?也许是山神由此而下降吗?还是上天赐福,就由此传达到地面?

藏人开始上马了,围着一公里长的箭垛列阵飞驰,大声呼啸,山谷中一片呼哨声,他们把一叠孔小片“飞马”撒上天空。山风由下卷上冈顶,把蝴蝶似的“飞马”吹得星星点点,卷入天际。满天满山的飞蝴蝶把人的情绪引至高潮,此起彼伏的呼啸伴着枪鸣,人们神经质地进入无穷亢奋中,显然天神已经参与其中共舞了,人与神已分不清了。

我的《祭天》草图在十年前早已勾过几次,时画时停,是因为我表现力不足,还是实际材料不足?反正勾勾停停,一直不敢认真下手。转眼年过七十,我忽然感到,再不“还债”,今生就不能了此夙愿了……

人老了要回头看一看,也许这就是现在正在筹办的回顾展的目的。看来只有乘此机会拼搏一下。本来我也曾在“祭天”构图中寻找一些现代形式,运用一些半抽象的东西去取得意外效果,几经推敲,我还是回到基本写实的路上去。一则,走在我的原路上,可以走得深一些。在原路上走,也更像自己。当然也和年龄有关,体力、脑力都不容太多的折腾,能画大型的长幅,就是胜利的第一步。

老子说:做大事像做小菜,意思是大当小去进行。前几年曾画过龙灯节(即《故乡板凳龙》),最主要的体会是要有较完整的草图。“龙灯节”草图画了两个月。而“祭天”有关主题内容与“龙灯节”不同,龙灯是欢乐,而“祭天”是一种狂热,为此,“祭天”的目标,是制造出气氛,所以这次画“祭天”,体力上必然大大超过“龙灯节”。

近代水墨传统常常强调随意性,获取偶然而自然的水墨韵致。尤其是花鸟画,不论八大、石涛,还是吴昌硕、齐白石,无不尚此。但宋代山水,就要先打草稿。《清明上河图》当然是按严密的草图制作的。现在“祭天”是水墨画,不可能完全按草图依样画瓢地去进行,因为笔墨的变化是不可能在草图中预定。“龙灯节”中的肌理制作,在这里舍而不用,“龙灯节”用肌理有稳定感,而这里不能稳定,不然会破坏了狂放效果,用笔上要近乎一气呵成。春节后,我赶紧把一些琐事处理掉。半个月后,就全身心地扑到“祭天”创作上去,前后用了大约一个半月,画面终于制造出气脉连贯的效果。而实际上,在第一遍落笔中,也确实近乎一气呵成。不过整顿出整体效果,则是边画边想,想的时间大大超过制作的时间,有一部分是重制了两次、三次。最初草图是2×24米,最后略去一部分,画成2×12.5米。

“天道不言而品物亨”,年复一年,天地总是不断赐予人类和万物非常丰富的生活。人类是天地之子,应该知足感恩,但又必须用行动向上天和大地祈祷,让上天和大地直接听到天地之子的声音,天地一定会为此感动的。莽莽昆仑,孕育了藏族人民彪悍与淳真。狂野的祭天活动,是一种感恩的尽情渲泄,藏族人的真诚、狂放,真能感天动地。处在太平盛世,我为他们祈福,为人类祈福。■

方增先 母子对话 152×83cm 纸本水墨 2001年款识:辛巳夏,增先画。钤印:增先(朱)