一代宗师方增先

“仰山论坛”现场,自左至右:王镛、田黎明、冯远、唐勇力、史国良

2020年4月23日,“高山仰止——一代宗师方增先”仰山论坛在中央数字电视书画频道艺术交流中心举行。特邀学术主持人、中国艺术研究院研究员、《中华书画家》杂志主编王镛,嘉宾为中国文联副主席、中央文史研究馆副馆长、中国美术家协会名誉主席冯远,中央美术学院中国画学院原院长、中国工笔画学会副会长唐勇力,中国艺术研究院中国画院院长田黎明,中国国家画院研究员、中国艺术研究院研究员史国良。本场论坛嘉宾,或亲炙,或私淑,都是方增先的弟子,他们对方增先的水墨人物画创作和教学成果都有着深刻的了解,根据自己的切身体会,从不同侧面探讨方增先的艺术成就及其对当代的启示。

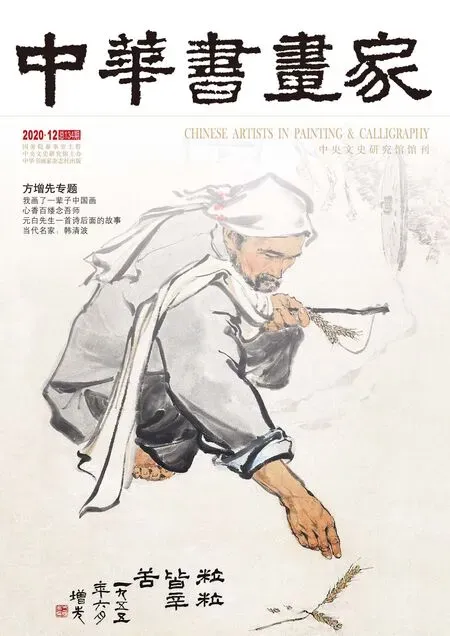

王镛:方增先是新中国画坛的一代宗师,“新浙派人物画”的代表人物之一。他不仅是杰出的画家,也是优秀的美术教育家,培养了一大批美术人才。他创作的《粒粒皆辛苦》《说红书》《母亲》等作品已成为新中国美术史上的经典;他撰写的《怎样画水墨人物画》一书曾多次再版,当时全国各地的青年画家几乎人手一册。2019年12月3日,方增先先生不幸在上海病逝,享年88岁。斯人已逝,风范长存,高山仰止,泽被后人。

方增先先生从1954年到1983年一直在浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系任教。早在1958年他就开始了中国人物画专业基础课教学改革,提出了“结构素描”,进一步完善了结构素描教学体系。冯远先生,您作为方增先先生的研究生,曾任原浙江美术学院主管教学的副院长,如何评价方增先的结构素描教学体系?这一体系对于把握中国水墨人物画特殊的造型规律和审美意蕴有什么启发?

冯远:方先生不仅是当代中国画、中国人物画杰出的代表画家,还是一位贡献巨大的美术教育家。之所以这样说,他的创作跟他的整个基础训练和他整个教学的观念是完全一致的。他的代表作从《粒粒皆辛苦》《说红书》到后来的《母亲》。他还有专门的论著《怎样画水墨人物画》,他作为一个教授,在培养年轻学生的时候提出了一整套教学方法,即结构素描教学理念和系统。

1955年他完成了《粒粒皆辛苦》作品以后,就转向了中国画专门的教学。当时整个素描教学是沿用明暗法、五大调子之类国外舶来的一些素描教学方式。但结合中国画特点以后,方先生就提出是不是应该按照中国绘画的特点来改造一下我们的基础训练。中国画在基础教学过程中,在观察对象的方法上,起步就应该逐步过滤掉人物的明暗关系,过滤掉自然光线对于人物形象的影响,而代之以中国绘画的线、轮廓,按照人物的结构来表现对象的一种方法。怎么能够用中国绘画的线把对象表现得既丰富又具有中国绘画的特点,这是一个难点。

方先生以中国绘画的线加上适当的结构关系,略带一点渲染皴擦,用在他的具体创作上,他是用色彩、用花鸟画笔法、没骨的技法糅到以线加面加团块的方式,形成人物对象的写生、人物画基础训练。所以整个结构素描按照方先生的思路就是改造西式素描,按照中国绘画特点追求本身平面绘画的特点,来改造基础训练的方式。方老师这一套办法,后来被中国的高等美术院校广为接受,甚至成为我们中国人物画教学基础训练的主要方法。这一套成系统的理念,可以说影响十分深远。

王镛:田黎明先生,您从青年时代就读过方增先的《怎样画水墨人物画》,尤其是对他讲的“人物画下笔就见结构”特别感兴趣,您也长期从事中国人物画教学。请问方增先结构素描的教学体系和中央美术学院的“徐、蒋体系”有什么异同?

方增先 李渔像 180×96cm 纸本设色 1990年款识:吾乡先贤李渔笠翁先生,生当明清交替之乱季,绝意功名,以著书自适,乃隐于市之大隐也。所作传奇脍炙人口,又有《芥子园画传》传世,诗文词曲,自开户牖,不假前人斧斤,文思敏捷,倚马可待,故时人称之曰“李十郎有才子类”。原居金陵,晚岁移住西子湖上,号湖上笠翁。一九九零年秋九月,方增先以白描作造像于上海之西郊。钤印:方、虎肖形(白) 方增先(朱)

田黎明:方先生可以说是我们的一代宗师。大概在(20世纪)70年代初我当兵时期,买到先生写的《怎样画水墨人物画》,懵懵懂懂一直学习中,并结合实践积累慢慢去理解。最近又读到方先生写的一篇文章《早年绘画纪事》,在这篇文章中他特别提到在50年代初期,他对任伯年的作品进行了研究,任伯年的作品对他的启示有三个方面:第一是任伯年的笔墨直觉感特别强;第二是任伯年的灰调画面,就是墨色中间调子空灵丰富;第三是任伯年的笔墨结构值得研究。

在50年代的时代背景下,美术工作者要表现劳动者在新中国的奋发图强,力争上游、多快好省地建设社会主义,它是一种自觉的生发。我觉得方先生正是在这样的时代背景下,探索出一套成功的水墨人物画法。方先生把笔墨的没骨方式,一笔产生人物的结构,是从花鸟画里转型出来的,这种转型应该是一种创造,对传统体验的创造。1955年他创作《粒粒皆辛苦》,之后又创作《说红书》,从这些作品中,看到方先生以没骨和线为主的方法,成功解决了大家在学院教学当中笔墨和素描之间的关系。

特别讲到一点,关于在花鸟画里的一个术语“一笔成形”,就是在一笔下既要有意象,又要有物象,还要有心性,还要有人格,这是一个很高的要求。“一笔成形”在后来历代画家创作中,每一时代的画家都在这一层面做出了自己的努力。像吴作人在50年代说到,中国的书法每一笔在下笔的时候就是造型,这也是中国画造型的前提。蒋兆和在教学当中也特别提到,说到古人有“九朽一罢”,今天在教学中要求“一笔为定”。卢沉在80年代提出来,下笔就是艺术处理,下笔就是创造。方增先正是在这样的基础上,创造性地开拓了“一笔见结构”的表现方法,这样的表现方法是把中国传统文化的理念,向今天新时代的人文体验进行了融合和转型,创造性地开拓了中国水墨人物画的新的表现方法,从而影响了新中国以来几代美术工作者。

有关浙江美院和中央美院的教学异同,浙江美院中国画的教学思路以线为主,强调对象的结构,适当的明暗辅助。中央美院关于中国画的教学思路,徐悲鸿在央美时提出过“尽精微、致广大”这样的理念,蒋兆和的中国画教学是强调骨法用笔,以形写神。两种教学方式实际上是和而不同。

方增先 采菊东篱下 纸本设色 1998年款识:采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。戊寅之夏,增先写于上海。钤印:方增先印(白)

方增先 石油工人 纸本设色 1977年款识:石油工人写真。七七年初冬,增先画。钤印:方、肖形虎(白) 增先作画(白)

在2002年,方先生受邀来中央美院讲国画教学,主要围绕生活、传统和创造讲解。我当时特别请教方先生,关于人物画的结构性素描,包括笔墨的结构是怎么形成的。方先生一方面谈到对传统的继承至关重要,尤其是对传统的山水、花鸟和传统人文理念的学习对今天的开拓非常重要。第二,方先生特别提到对西方艺术的吸收,他特别讲到米开朗基罗的素描,米开朗基罗素描就是团块状的,是排除明暗和光影,它是一种平面结构、一种体积结构。所以方先生的笔墨,无论是从他早期的经典作品《粒粒皆辛苦》,到《说红书》,以及到后来西藏的一系列创作,都呈现了他对中国文化的体验,呈现了他对中国文化尤其是对温柔敦厚、自强不息这样一种人文理念的体验。

可以说方先生他的一切笔、一切墨都是向着时代,向着劳动者,为时代而歌,为劳动者而歌,所以方增先创造这样一种温柔敦厚、雄浑劲健的审美风范,对今天这个时代,包括中国画的发展和影响是深远的、巨大的。

王镛:唐勇力先生,听说您1984年报考浙江美术学院研究生,在一定程度上是冲着方增先的名气去的,可惜当时他调到上海中国画院了。您和方先生有一个共同点,都曾经到敦煌去朝圣。1955年上半年,方增先跟随叶浅予、邓白等老师带领的考察队赴敦煌千佛洞考察、临摹壁画3个月,敦煌壁画是以工笔重彩线描为主。您认为方增先的水墨人物画是否传承了敦煌壁画的技法和精神?工笔重彩画与水墨写意画有什么相通的地方?

唐勇力:方先生是我们非常崇拜的中国人物画大家,我们这一代人从学习人物画开始,都是受浙派人物画,尤其是方增先等老一代人物画画家的影响成长起来的。虽然斯人已去,但是方先生留下的文化遗产,仍然是值得我们这一代人研究继承的。我作为一个后来的学生,报考当时的浙江美术学院,确实是冲着方先生等老一代浙派画家的名声去的,大家知道浙派水墨人物画有方增先、周昌谷、李震坚,工笔有顾生岳、宋忠元五位先生,奠定了浙派人物画的面貌。

我觉得方先生的文化修养是非常全面、非常深厚的。尤其是学习中国画的画家,都会到敦煌考察、参观、研究。从我对方先生的接触,听到他对艺术的见解和他的一些看法,感觉受教非常深。跟他第一次接触在1987年的时候,在浙江美术学院有一个座谈会,我们在一起聊天,我感觉到方先生是一个具有深度思考,而且具有创新意识的画家。他有一段时间画一些线描人物的变形,敦煌的临摹也是领略敦煌的一些勾线敷色。

我觉得对工笔人物画和水墨人物画的勾线很多东西是相通的。我看到方先生有一幅人物画写生,画一个老人,这个老人坐在一个藤椅上面,这种线条是从传统中来,也是受到了任伯年的影响,是长线条。这一点是和工笔画非常相通的,都是用长线条的绘画。

我最喜欢方增先的绘画是《艳阳天》插图,它是基于人物画的造型、构图、色彩、主题、故事性集大成的创作,可以说他把中国传统里的六法全部融入里面,包括气韵生动、骨法用笔、随类赋彩、经营位置等。这些对后人的影响是非常巨大的,也是中国人物画、水墨人物画创作的高峰作品。我特别希望我们在今后的美术教学当中,应该对方先生的《艳阳天》插图作品作为一个范本进行研究,他这一路的绘画方法,我们应该更加继承和发扬,用长线、团块、泼墨、皴擦,包括点染这样一个传统技法画出来的,具有高度审美的、气韵非常生动的人物画创作。

王镛:史国良先生,您有很浓厚的西藏情结,特别擅长画藏族人物。方增先从20世纪80年代到21世纪初叶,经常到青海玉树、泽库和甘南等藏区草原采风写生,创作了《帐篷里的笑声》《母亲》《祭天》等一系列藏族人物画佳作。请您分析一下方增先藏族人物画与众不同的个性特征?

史国良:方先生在晚年画了很多很多西藏题材。看方先生这批画,要有一个比较,因为他的作品有三个阶段:第一个阶段就是画《粒粒皆辛苦》时期,这个主题到今天看也不过时,非常感人,但是技法还比较青涩。第二个时期就是画《说红书》,这个时期从技术到创作更成熟。再就是《艳阳天》阶段,这个时候从技术上到创作上到笔墨跟造型上,都达到了一个特别完美的状态。可以说,每个阶段除了题材上不太一样,在技术上都是往上走。

方增先 浙江麻纺厂的小姑娘 纸本设色 1973年款识:画于浙江麻纺厂。一九七三年,增先。钤印:增先书画(朱) 增先写生(白)

方增先 北京女工 纸本设色 1977年款识:七七年初冬,于北京,增先。钤印:增先(白)

到了晚年,方先生开始画西藏,这里面有一个很大的区别,以往画的题材都有一些红色经典的印记,到了画西藏的时候,都是回归人性,人文主义的。对他来说是一个全新的主题,所以在题材上,在笔墨技法上,都面临着一个要转换的挑战。

从题材上来说,他画了《母亲》,表现母亲跟孩子的关系,再画《帐篷里的笑声》,还有《祭天》等,这一系列西藏题材回归生活、回归人文,这是一个很大的突破。在技法上有一个新的变化。方先生在这方面动了很多脑子,更多用了墨,很少用颜色,而且在塑造这些人物形象的时候,跟原来汉族的形象也有很大的不一样。

用传统的办法画西藏很不容易,我自己画西藏也面临色彩问题。但方先生处理得很巧妙,把色彩的部分去掉了,不要浓重的色彩,完全是笔墨的效果,这一点他作了很大突破。我喜欢他的《母亲》表现母爱的瞬间,《帐篷里的笑声》表现人们对生活的热爱、热情,那种爽朗的笑声,在海拔5000米的高原上发出那种笑声是非常感人的。这里面最值得肯定的一点,就是主题上有突破,他创作的主题回归到了人文主义,回归到了生活。在塑造这类题材的时候,我觉得他已经找到了突破口,而且已经做出了相当大的成就。

王镛:其他几位嘉宾也可以就方增先晚年的藏族人物画发表一下看法。

冯远:方先生的艺术作品,我个人作为学生的观察,他经历了三个阶段的变化。从1955年的《粒粒皆辛苦》是他的成名作,还保留着一些比较传统的表现手法,再到他的《说红书》作品中每一个人物造型不同的技法,方先生已经达到了“韵”或者说“趣”比较成熟丰富的阶段。在《艳阳天》的作品里,我认为是一个高峰时期,达到了一种色彩、笔墨、技法相对成熟的阶段。接下来的西藏题材是他晚年创作,我感觉他意识到了北方山水绘画、人物绘画的某些雄壮的强悍气势,他是在往气势方面转换。如果把《粒粒皆辛苦》跟他的《母亲》做一番比较,他的《母亲》画得更加泼辣,线条更加灵动,而且以一种完全写意的方式表现出来,包括《帐篷里的笑声》,意和势都得到了充分表现。再后来就是《祭天》,大块的刷子、抖笔、大片的泼墨表达一种气氛,你注意看里面的人物和马,不是很严谨的人物造型,甚至有一些形比较散,他追求的是绘画的整个气势。实际上方先生在整个艺术人生过程中追求四个字:笔、墨、意、韵。说四个阶段也可以,说求取的目标也可以。经历了这样变化的过程,才会有《祭天》这样的大写意人物画作品。

这种南北兼容是推动当代中国水墨人物画进步的非常重要的动力。历史地看,方先生在这中间起到了桥梁、纽带和推陈出新、继往开来的重要作用。到了方先生这一代,已经把传统绘画的笔墨语言,通过对人物造型的深入理解,逐步解放了笔墨的限制,而追求在实践过程中最大的自由度,所以说方先生是一个承前启后的人物。

唐勇力:在方先生这一代,开创中国水墨人物画的画法上是“第一人”。以前画水墨人物画是没有程序、没有方法的,而到了方先生这一代,开创了一种水墨人物画的方法,这个绘画方法是非常重要的。

我认为方先生三阶段的划分,从《粒粒皆辛苦》、《说红书》到《艳阳天》这是一个阶段,画法是一致的。中间有一个小阶段,就是他调入上海画院以后,画了一段古人线条的作品阶段,这是他探索的一个重要阶段。到了90年代以后,他开始画风一变,画了《母亲》《帐篷里的笑声》等这些大型的西藏人物画,他已经进入到探索人性的阶段,开始全方位对于人性的探索。

这当中最完美的、最无可挑剔的是《艳阳天》插图。他对《艳阳天》这本小说理解非常到位,每一幅插图都抓住了《艳阳天》小说的精神,尤其是人物造型,几个主要人物造型抓得非常准确,包括人物的形象、表情。他找到了造型方法,找到了笔墨方法,而且这个笔墨是一笔成形、一笔成意、一笔成韵、一笔成墨,这一点在水墨技法上非常非常高,这也是我们水墨人物画非常值得研究的一点。

方先生是一个探索性人物,他始终不满足于自己。进入了90年代或者2000年以后,他对西方艺术的认识,对于各方面的深入思考,改变了他的语言探索,雕塑性的笔法是非常值得研究和发扬的。我想他留下的绘画遗产,尤其是中国人物画的遗产是应该值得我们后代人好好研究的,不能放弃,不能丢失。

王镛:20世纪以来,中国画一直是处于变革的时代,徐悲鸿那一代是这样,方增先一代是这样,在座的各位这一代也是处在变革当中。中国画应该如何变革,如何发展?这确实是摆在我们当代中国艺术家面前最严峻的问题。方增先曾经说过:“中国画必须走自己特有的路才能有出路。”他早年曾师从吴昌硕传人王个簃,学习传统中国画。但他并非墨守传统,而是力求变革。改革开放以来他的思想相当开放,其中一个典型的例子,就是他创办上海双年展。上海双年展比北京双年展还早,在中国率先打开了一扇当代国际艺术交流的窗口。他晚年在自述里说:“当我大体了解前卫艺术状态后,我忽然了悟我画中国画还是应回到中国画本体中去,一切外来因素,只能作参照、启发、吸收。”他坚持研习书法,提倡以书入画,尝试把黄宾虹等人的传统山水画的积墨法运用到水墨人物画中,追求厚重、苦涩、深沉的审美意味。他说:“人物运用积墨,不只是形体的厚重,更在于心情的沉郁。”他晚年的审美观念发生了深刻的变化,意识到:“唯美的形式,只是一种表层的美感。”他认为水墨人物画创作不能停留在表层的美感,而应该追求深层的美感,追求沉郁、苦涩、悲怆、雄浑的美感。我非常喜欢他的《母亲》《祭天》,尤其《祭天》,那就是一种生命的最后呐喊(冯远插话:“准确!”),完全是在宣泄自己心里郁积的,像他所说的沉郁的心情、苦涩的心情。《祭天》代表着方增先水墨人物画审美观念和写意笔墨的新的变革、新的升华、新的高度。

请各位嘉宾讨论一下,方增先晚年这种回归传统笔墨,或者说对传统笔墨的创新,对于当代中国画的发展有哪些启示?这是“保守”还是进一步的发展?对于我们创造当代中国画新的形式有什么意义?

史国良:方先生晚年画的《祭天》《母亲》《帐篷里的笑声》,我觉得这些题材之所以打动人,对生活有人性关怀,有真情实感,而且创用新的形式、新的语言。这让我想到周思聪老师。周老师早期最成熟的作品,经典的作品都带有红色印记。这种作品在国际上展示可能会有局限性。但周老师后来画的《梁山小景》《日出而做日落而息》,这些题材到世界各地展出都会引起共鸣,这对我们艺术家今后的创作都是有指导意义,而且可以引起我们的反思。

所谓创新不是我们在家里坐着想,拼命练字,拼命研究,就能有创新。我觉得真正的创新是在生活中,在生活中你要表现新的感受的时候,传统的技法,所学的一切一切都不够用而又有强烈表达愿望的时候,你自然就会找一些新的东西适合它。但真正的创新是有感而发的,是随着内容的需要,感受的需要,采取一种尝试、试验,这样就会有一种创新,或者有一种新的语言、新的风格出现。

方增先 云白林青照艳阳 69×69cm 纸本设色 2002年款识:云白林青照艳阳。壬午,增先画。钤印:浦阳方氏(白) 希言自然(朱) 神王(朱) 方增先(朱)

方增先 清泉随风 70×70cm 纸本设色 2003年款识:清泉随风,远听涧之红叶秋空。癸未,增先。钤印:方增先印(白)

方增先 苏东坡像 纸本水墨款识:山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。谁道人生无再少?门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡。录苏东坡词。方增先画于上海。钤印:增先(白)

我觉得方增先老师他已经走到了第三个阶段,像《说红书》、《粒粒皆辛苦》还有《艳阳天》,从绘画上来说已经是公认的里程碑了。在理论上,撰写了中国第一本水墨人物画教科书,在此之前从来没有过的。他已经很辉煌了,很伟大了,但是这时候他还要去往前走,这是艺术家的一种执着。走到这时候他面临很多挑战,什么都要协调起来,要把它做得更完美。无论技术上的探索如何,在题材上都做很大的突破,开始接近人性,接近生活,接近人文主义。这种突破对我们中国人物画的发展也是有里程碑意义的。

田黎明:我觉得方先生的三个阶段贯穿他创作的一生,其实他每一个阶段都在践行着“笔墨当随时代”的理论,在探索当中作出了艰辛的努力。关于中国画的当代性和它的发展,以及前辈创作对我们的启示,我觉得应该回到学院教学的三位一体的思考中来:传统、生活和创造。传统,其实是一种人文的积淀——先贤们创造的人文思想、人文精神和人文境界。在这个基础上再来面对我们自己当下的生活状态。创造实际上是前两者具备才有的创造,而创造更多的是当下的顿悟。我觉得方先生的三个阶段都是在传统、生活、创造这样一个层面展开的。

实际今天的中国画,我个人理解,在“意”的继承方面还远远不够。方先生西藏这组画对我很有启发,因为方先生西藏组画回到了他自己情感当中的思考。他用了黄宾虹的积墨法,但是这种积墨法,不是围绕一个结构,是用笔墨画一种心境和心情。这组画有一种内涵的力量,在国博展出70周年的提名展,我看了他画西藏的巨幅作品之后真的是震撼,有一种内在的力量,这种力量是一种情感,是对祖国、对人文、对劳动者一种深沉的情感。

闻一多曾讲过,说力量的实质是情感,是感情,方先生在笔墨当中产生的力量,正是他多年的感情,所以他的笔墨在每一个时期都有创造性,有变化,有力量,都是来自于一种情感,这种情感正是一个艺术家最可宝贵的地方,这也是我们前辈可贵之处,是我们的榜样。

唐勇力:我们讨论了方增先一路的艺术成就,作为后人,怎么继承和发展中国的传统人物画,这个问题是摆在我们面前最客观、最实际、最需要思考的大问题。作为一个画家来讲,我对于水墨人物画的发展十分担忧。现在中国画学习的人非常多,中国画家非常多。但是到水墨人物画上来讲,人才非常稀少,热爱水墨人物画的青年画家也非常少。即便是有一些画水墨人物画的画家,也不走传统水墨笔墨的路子,都在走一些捷径,这是我非常担忧的。

我有几个小看法:第一点,就是落到实处上,要大力提倡水墨人物画的发展。比如我们现在有中国画学会、工笔画协会,为什么不成立一个中国水墨人物画协会?用来大力提倡水墨人物画的人才培养,我想这是我们目前一个非常重要的当务之急。我发现现在的学生在选专业的时候,大部分都在选工笔,不再选水墨人物画,因为它难。第二点,从学校教学来讲,要极其重视水墨人物画教学。西方艺术闯进来,在“798”没有几个画传统水墨画的,几乎都是当代艺术。很多人才都是在学习设计、建筑或者油画、版画、雕塑等等。现在人才分散了,学习中国画的人少了,学习水墨人物画的更少。人才少,出人才的几率就肯定少。

冯远:我眼中的方先生像所有的艺术大师、世界各国的文豪一样,大致都经历了关于技术层面的、关于人生价值取向层面的和精神层面的这样一个三段式过程。所以我感觉到,从《粒粒皆辛苦》、《说红书》到《艳阳天》插图,再到《母亲》和《祭天》,完全是这样一个过程,由对象的表象完成了,最后《祭天》表达的是心象。

方先生跟他的浙派人物画比起来他算是长寿,88岁,但是对一个艺术发展的过程,也许还是短短的一瞬,这个任务没有完结,也许我们在不同程度上在重复走着方先生由低层次到高层次发展变化过程当中。方先生留给我们的启示是显而易见的,艺术在表达艺术生活的同时,一定要把自己放进去,最终艺术表达的是一种理想和人文境界、人文关怀的精神层面的东西,这大概是方先生晚年作品留给我的深刻启示。

王镛:我们中国美术界对方增先的总体评价,我认为还不太到位,因为我们提到哪位画家是一代宗师,哪位画家是所谓大师,好像对方先生用的时候有点犹豫。请冯远先生谈一下如何对方先生在新中国美术史上给一个恰当的定位。

冯远:作为方先生的学生,以我对中国近现代美术历史,尤其是人物画历史浅显的理解和不完整的认识,我个人认为我们对方先生的理解是不够的。什么样的人堪当宗师、大师,我个人认为无非是四个标准:第一作品;第二他的学术思想有没有价值;第三他对后世的影响,这是历史价值;第四他在当时的社会贡献。若从这四个方面评定一个大师的话,我觉得方先生与我们现在认定的中国美术史上一些重要的代表人物比肩,毫无愧色。

王镛:这次讨论主要是围绕着方增先先生的艺术成就和他对当代中国画特别是水墨人物画发展的影响和启示,这个话题的探讨对广大青年画家,包括美术院校的学生,都有一定的教益,这都是在课本上读不到的宝贵意见。通过这次论坛,希望大家更加关注或者研究方增先先生的艺术遗产,把一代宗师的精神继续弘扬下去,推动当代中国水墨人物画走向新的高峰。■