文以载道 入古出新

宋金锋

我与书画的缘分,就像一句老话所说,缘分天注定。我出生于豫东平原民权县,黄河故道沿岸。这里是庄子的故里,江淹的家乡,这里还走出了以文学名擅天下的宋庠、宋祁兄弟“双状元”,这里历史悠久,人文荟萃,民风淳朴,文脉滋养深厚。我的父亲是做建筑工作的民间手工艺人,从我记事起,就经常看到父亲写写画画,耳濡目染中与书画结下了缘分。20 世纪七八十年代的农村,电视很少,文化娱乐少,父亲收藏的一麻袋民国画谱,成了我的宝,没事时拿一本翻翻看看,不经意间陪我度过了童年时光。

一方水土养一方人,生长在黄河故道旁的我,从小喝着黄河的水长大,黄河魂,故道情,融化在血液里,这也是我将室名取为古道堂的原因。古,就是历史,就是传统,书画上常讲“师古人”,就是要入古,求古意,唯有入古方能出新。道者,道路也,规律也,传统文化的正道,书画文脉的正途,就是我想走的路,想探索书画艺术规律。传统文化博大精深,就书画而言,也不是孤立的,我们常将诗书画印并称,就是因为书画需要有深厚的传统文化滋养,诗书画印等艺术,既相互关联,又相互促进,因为艺术是相通的,有共同的规律。诗书画印,对于一个矢志于传统文化传承的人来说,就是必修课,也是我的必修课。

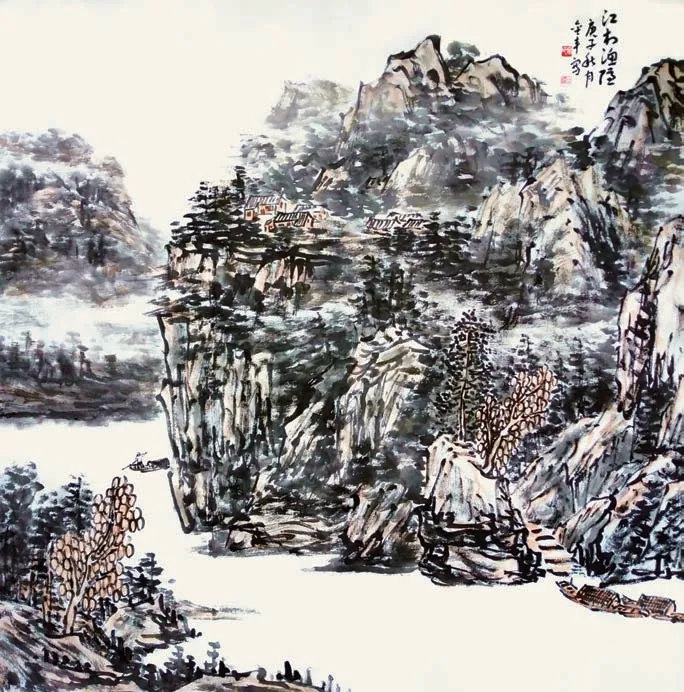

《江村渔隐》 宋金锋/ 作

家庭熏陶为我开启了书画之门,然古之学者必有师,古人学画,亦必有师授,非经五七年之久,不能卒业。带领我真正进入传统书画艺术大门的,是著名书画大家吴蓬先生。吴蓬先生,著作等身,书法诸体、国画诸科全能,他临的《芥子园画谱》广为流传,其本人也被当今画坛誉为传统国画之教父,当代著名美术评论家邵大箴、 邵洛羊对其都有很高的赞誉和评价。能入先生门下,跟着先生学习书画艺术,也是一种幸运。白雪斋里,看先生笔墨飞舞、苍润秀逸,听先生论书论画、谆谆教诲,点点滴滴,耳濡目染,受益匪浅。白雪斋里见证了《颐和园》长卷等不朽杰作的诞生,目睹了一个个形象跃然纸上、栩栩如生,不论先生写字,还是作画,只是观看,就是一种享受。先生强调,艺术是相通的,画画,既要练书法,也要懂篆刻,甚至还要通古琴,唯有广,方能相互促进。

诗与画有着天然的亲近联系,有着共同的属性。古人云:诗画同源,诗与画具有相同的艺术规律,正所谓“诗是无形画,画是有形诗”。国画须有意境,其中就包含诗意,画画应该读诗,写诗,不仅仅是为了题款,更是为了增加画的诗意。画上题诗文是文人绘画的一个重要特征,也是文化底蕴在绘画上的综合体现,是区别于匠人画的一个明显标志。为了这种诗情画意,除了唐诗宋词外,我一有空也读历代画家题画诗,学习前人诗文书画。在画上落款时,根据画意题诗画上,既可以点明旨意,又能使得诗画相得益彰,令人赏心悦目。

画上题诗,一方面有补充画面意境的作用。例如,我在作品《溪山春色》上题“峰谷云间双瀑悬,溪桥村上多青山。春拂江岸无穷碧,雨洗朝晖霞满天。松风流水自然调,抱得琴来不须弹。翰墨难书春醉意,人间无处不江南。”使人读诗如身临画境,增强了画面的诗意和感染力。在作品《山村雨霁》和《云壑烟林》上分别题诗“山中雨霁色清新,一半山川一半云。桃源仙境何处觅,三两人家自一村。”“云壑烟林秀,江村鸟鸣幽,结庐临妙境,地远人少游。”不一而足,都同样取得了诗画相得益彰的效果。画上题诗还有另一个作用,抒发自己的感想,表达一种精神和追求,正所谓文以载道,画借诗点明主旨,更好地弘扬主旋律。例如,我在参加国家电网公司庆祝中华人民共和国成立70 周年画展的作品《基业长青》上,结合画境题诗“青山万仞白云边,身立险峰不为难。栉风沐雨数十载,发展创新立潮端。”以身立险峰的铁塔不畏艰险比喻电网人奋斗精神,突出主题。

《山村雨霁》 宋金锋/ 作

《云岭山房》 宋金锋/ 作

南齐谢赫云:“画有六法,一曰气韵生动,二曰骨法用笔,……”国画特别强调骨法用笔,这就要有书法的功底和基础。书画同源,画法本来就是通书法,讲究以书入画。关于用笔,黄宾虹总结笔法为“平、圆、留、重、变”五个字,平,书法所谓如锥画沙是也;圆,书法所谓如折钗股;留,即书法如屋漏痕也,都是书画用笔相通相同的明证。吴蓬先生经常教导我,要练好书法,尤其是甲骨文、金文,以金文入画,如屋漏痕等一样用笔,这也是老师多年书画的重要经验。这一条对我影响很大,我把书法作为日课基本功,尤其是金文,还有王遽常的章草,天天修炼,无形中提升了绘画线条的内在品质,对绘画大有裨益。

我的老师吴蓬先生,特别推崇黄宾虹大师,这也是其取字“抱虹”的原因,他在绘画的精神气质上,追求浑厚、苍润、秀逸,也就很好理解了。绘画时,吴老师经常强调的就是阴阳,笔墨浓淡枯湿变化,这也与黄宾虹太极图画法要旨一脉相承。受老师影响,我也喜欢浑厚华滋的艺术面貌,经常用积墨、焦墨等法作画。绘画时,时刻不忘中锋用笔,以金文的线条用到勾勒山石树木上,笔不枉下,笔笔见精神,枯湿交搭,积墨,破墨,水墨自然渗化,浑厚苍润,气象万千。

画家应该学学篆刻,不只是为了画面上的钤印,也是为了理解绘画用笔的韵味,追求线条金石感,金石味。只有自己上手刻印,才能理解浙派短刀涩进用刀的感觉,如同书法用笔时讲究的“疾”“涩”二字,绘画时的屋漏痕用笔。欣赏绘画,讲求“远观其势,近观其质”,所谓质,就是用笔的质量,笔墨的味道,从事篆刻也正是提升笔墨质量的一种方法,因为艺术是相通的,理法相同。

传统文化博大精深,诗书画印艺无止境,我等如同小学生一样,要学的东西太多,要走的路还很远,只有不断学习,既师古人,又师造化,不断提高,才能创作出更好的无愧于时代的书画作品,奉献给社会。