摄影构图平衡的视觉心理分析

夏杨福

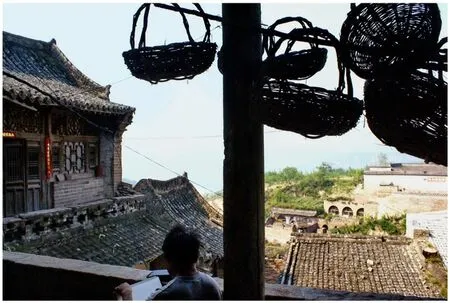

摄影构图是摄影者运用视觉并通过相机的取景框观察、选择、组织安排眼前相关视觉元素形成画面,以明确表达个人思想情感或记录现场事物的过程。除非有特殊的意图,一幅摄影作品,其画面构图的平衡,是摄影构图应该遵循的一项重要原则,也是摄影者在摄影构图中画面控制的一项基本任务。构图平衡的画面,给人一种和谐、稳定、秩序和完整的感觉,见图1。著名格式塔心理学和美学家阿恩海姆认为“对于一件平衡的构图作品来说,组成它的所有要素的分布必须要达到一种平衡状态。”“一件不平衡构图的作品,它看上去往往是偶然而又短暂的。”“所要传达的含义变得不可理解,给人一种不知所云的感觉。”

一 、视觉平衡是人们对客观世界平衡现象及其规律的视觉心理反应

心理现象是人脑对客观现实的反映,人们的视觉平衡也必然是人们对客观世界平衡现实的反映。

1.平衡是宇宙万物存在的一种基本形态。大到天体宇宙,小到原子及基本粒子,以及在我们生活周围,无处不能感受到平衡的存在。太阳与八大行星之间的万有引力和离心力平衡构成了稳定、有序的太阳系;自然生态中植物、动物与微生物形成了平衡的生态系统;人体体形沿中轴线的对称平衡;雪花的六角对称平衡;人类社会的性别平衡,权利与义务的平衡如此等等。正是这客观世界中无数的平衡现象,构成了身边的大千世界并对我们的视觉心理产生影响。

2.平衡是客观世界运动发展的基本规律和趋势。世界上一切事物的发展都遵循从平衡到不平衡再到新的平衡的运行发展规律。一切事物的运行,都可看成是一个趋向平衡状态的过程。物理学中熵的原理(热力学第二定律)表明,在任何一个封闭的系统中,随着熵(即混乱度)的增大,系统逐渐趋向平衡。根据耗散结构理论,任何一个开放的系统随着系统与环境进行不断的物质、能量和信息的交换,系统最终可达到平衡、稳定的有序结构。

3.人类的视觉平衡是人类视觉神经系统不断进化的结果。格式塔心理学的创始人之一韦太默曾指出,人类的知觉结构与环境的物理结构一致性,是由于进化过程中神经系统对周围环境的适应造成的。按照中国“天人合一”的哲学思想,人是从大自然中长期进化而来,人与自然有着千丝万缕的联系。研究表明:生命来源于有机物,有机物来源于无机物,因此人类的某些基本属性与自然界的一些普遍规律应该具有同构性和一定的相似性。由此可以认为,人类视觉对画面构图平衡感的需要和追求,应该是人类心理对客观世界运动规律的必然反映,是人类视觉神经系统不断进化的结果,是一种必然的心理倾向。

二、构图的视觉心理平衡与画面 “知觉力”的平衡

图1 晋西美景绘不尽 夏杨福 摄

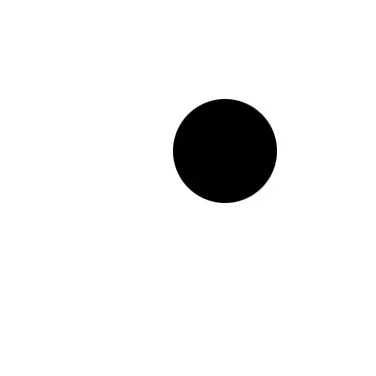

图2 圆面不稳定,具有运动倾向

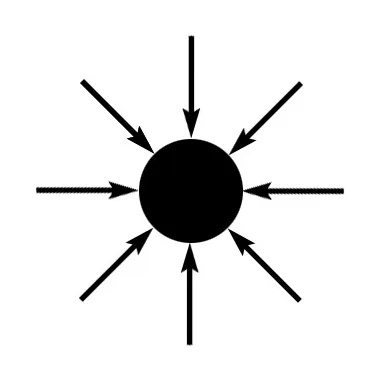

图3 作用在圆面上的“知觉力” 实现平衡

格式塔心理学也称完形心理学,是西方现代心理学的主要流派之一,该流派在视知觉等领域开创性的研究成就得到举世公认。格式塔心理学的研究表明:人类的视觉平衡感是“大脑皮层中的生理力追求平衡状态时所造成的一种心理上的对应性经验”“只有当外物的刺激使大脑皮层中生理力分布达到可以相互抵消的状态时,眼睛才能经验到平衡。”这一表述告诉我们:画面视觉平衡的本质是人们面对画面这一外界刺激,大脑皮层中生理力的分布达到平衡状态时的一种 “心理力”的平衡视觉体验。

格式塔心理学认为,视觉是以“场”的方式呈现,一幅画面就是一个“视觉场”。这个场及其性质就像物理学中所描述的“电磁场”和“引力场”一样。在这个“视觉场”中的每一点都存在大小、方向不同的“力”,并称之为“视知觉力”或“知觉力”。这一“知觉力”的存在及导致其中视觉元素的平衡,可用一个视觉实验来得以证明。

1.单个视觉元素构图画面的视觉心理平衡。如图2,我们在一白色方框或画面中放置一个黑色圆面,而且我们看出这一圆面偏离了方框的中心。与此同时,我们还发现并看到这个圆面具有不稳定性,有一种向方框中心运动的趋势。进一步的实验表明;这个黑色圆面在方框中的不同位置,其运动趋势的程度不一样。因此,这个圆面在方框中呈现的现象,完全符合物理学中“力”的表达条件,有“力”的作用点,大小和方向。(应该指出的是:这里所说的“力”,只是一种具有大小,方向和作用点的视觉心理现象)由此,圆面在方框中的任何一点,都可能受到力的作用,而且在不同的地方,可能其受力的大小、方向不一样。

在进一步实验中我们还可发现,当圆面处在方框的中心位置时,各方向作用在它之上的力,大小相等,方向相反,作用在圆面上的力处于平衡状态。在此,我们看不见、也感觉不到其运动的趋势。黑色的圆面处于稳定的平衡状态,见图3。

以上实验表明: (1)观看一个画面,其中不仅包含着我们视网膜上的那些形、光、色、影等可见的部分,其实还存在一个隐藏在画面中,但可感知甚至能看见到的“力”场结构。(2)画面中每一个地方都存在着“力”,即所谓“知觉力”;如作用在某一视觉元素上的“力”处于平衡状态,那么,画面中的这个视觉元素也达到平衡状态,见图3。(3)单一视觉元素的视觉平衡点在其画面的中心位置,见图3。

2.多个视觉元素构图画面的视觉心理平衡。我们通过以上视觉实验分析了在画面中单独一个视觉元素的视觉平衡原理,如图3。但在摄影实践中,往往画面中存在多个视觉元素,那么在一个画面中拥有多个视觉元素的情况下如何实现画面平衡呢?根据图3,如果我们能够证明,(1)画面中多个视觉元素分布的集合如果能够等效于某一单独的视觉元素;(2)这一等效的单独视觉元素的位置如果处在画面的中心位置上,那么我们就可以认为,画面中这一多个视觉元素的集合,也实现了如图3 中所示的“知觉力”的平衡或由其组成画面的视觉平衡。

画面视觉平衡与画面“知觉力”的平衡密切相关。即然在画面平衡中存在可以用“力”来表达的现象,那么我们就可以尝试运用“力学”的分析方法,特别是人们所熟悉的重力的分析方法来研究视觉心理现象——画面“知觉力”的平衡问题。

物理学中,在研究物体重力和重量分布时,提出了重心的概念。重心是物体重力的合力的作用点。任一物体都可看成是由许多微小的部分组成,它们受到地球引力的作用,都存在一个垂直于地面的一组平行力。如果这组分散的平行力共同作用的效果与原单独一个物体集中作用于某一点是等效的,那么这个点就是物体的重心。物体重心的概念告诉我们:单独一个物体可以被看成或分解成许多个物体的组合;同时,许多的物体组合也可以被看成或抽象成一个物体。如果物体重力及重心不变,无论是单个物体还是多个物体组成的一个整体其受重力的作用就是等效的。运用这一原理比照画面中视觉元素受“知觉力”作用的情况。只要视觉元素“知觉力”大小及“重心”不变,画面中的多个视觉元素所受的“知觉力”,就可以与单独一个视觉元素所受的“知觉力” 等效。参见图3、图4。

物体重心的特性还告诉我们:物体的重心也是这个物体的各部分重力的平衡点。根据重心的这一原理,假设画面中各视觉元素“知觉力”的合力的作用点既重心就落在画面的中心位置上,既两点重合,则画面的各视觉元素所受“知觉力”就围绕画面的中心点实现平衡,参见图4。

阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中曾描述过具有两个视觉元素画面的平衡问题,如图4、图5。他认为,图4 中两个视觉元素从整体上看是很稳定和平衡的,图5 则很不平衡。根据本文上述的理论分析及观点,可解释产生这一现象的原因。图4 中两个视觉元素可看作为一个整体,而且其重心与画面的中心位置重合,与图3 等效,因此,其视觉是平衡的;而图5 中两个视觉元素作为一个整体,其重心已偏离了画面的中心位置,因而导致画面失衡。

综上所述,分布在画面中不同位置的多个视觉元素,在其 “重心”不变的情况下,可抽象为等效的单个视觉元素;当这个视觉元素的“重心”就在画面的中心位置时,画面实现视觉平衡。如图3 所示。由此,我们可以认为,画面构图的视觉平衡,实际上就是分布在画面中不同位置的多个视觉元素对画面中心的平衡。

三、摄影构图的视觉心理平衡是画面 “知觉力”力矩的平衡

根据上述分析,画面构图的视觉心理平衡,要求各视觉元素的合力既重心就在画面的中心位置上,因此,画面的各视觉元素一定分布在画面的中轴线两边。摄影作为二维画面,一般比较注重画面的左右平衡,既水平方向上的平衡。如果我们现只考察画面左右的视觉元素“知觉力”的平衡问题,分析解决这一问题,适合运用杠杆原理进行描述和分析。

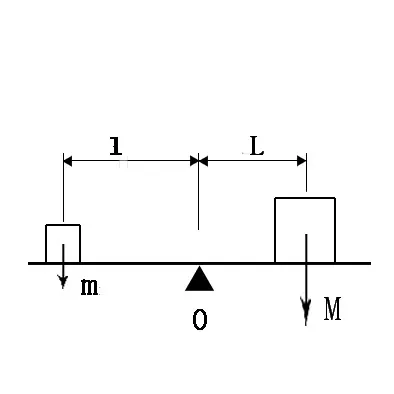

杠杆的平衡原理 ,如图6 所示。其中“O”为杠杆的支点,“I ”、“L”为两边的力臂,“m”、“M”为被重力作用的两个物体。如使杠杆平衡,则支点两边的力矩相等。即l m=L M。如果支点两边是多个物体,则 l1 m1+l2 m2…… = L1 M1+L2 M2……,即左边的力矩之和等于右边的力矩之和。

根据图6 及以上分析可知:实现杠杆平衡不仅与力的大小相关,还与力的作用点离杠杆支点(在此为画面的中心点)的距离有关。阿恩海姆在《艺术与视知觉》中多次提出:影响画面平衡的重力,越是远离平衡中心,其重力就越大,重力的大小与其到平衡位置的距离有关,等等。其实他所说的“重力”应该是视觉元素的重力到平衡位置的“力矩”,因为不仅仅是视觉元素的“力”决定着画面的视觉平衡,还要考虑力的作用位置,因而是各视觉元素的“知觉力”到平衡中心“力距”的平衡决定着画面构图的视觉平衡。

通过大量的视觉实验和根据人们的视觉经验,确定画面中“杠杆”支点两边“重力”(或“心理重量”“重量”“知觉力”)的大小具有一些大致的规律:如人比物重、动比静重、明度及色彩对比强比对比弱重、色彩纯度高比低重、清晰比模糊重、线条粗比细重、形状大比小重;相同的视觉元素,上比下重、右比左重、远比近重等等。

图4

图5

图6

在摄影构图实践中我们还发现,画面中视觉元素的“重力”(或“重量” “心理重量”“知觉力”),与其在画面中对人们吸引的“注意力”密切相关。令人视觉“注意力”越强的事物,则“重量”越大。反之越小。由此,我们可以认为:影响画面视觉平衡的视觉元素“知觉力”与这一视觉元素吸引人们的“注意力”相关,而且“知觉力”的大小与“注意力”的大小成正比。吸引人们“注意力”越强的视觉元素则“知觉力”越大,对画面平衡的影响越大,反之越小。如图7。照片中的主体是大山中的一位老母亲,是照片中最引人注目的对象,所以其视觉心理“重量”比较重,而作为照片前景和陪体的木栅栏,虽面积较大,但视觉注意力较小,所以视觉心理“重量”较轻;而在画面中轴线左边的石墙,虽物理重量比那位老母亲重,但作为照片的前景和陪体,对人们的视觉注意力吸引较小,因此视觉心理“重量”较轻。在照片中轴线的两边,左边视觉“重量”较轻,但距中轴线较远,右边视觉“重量”较重,但距中轴线较近,支点两边的力矩大致相等。因此,无论是从感觉上,还是根据杠杆原理分析,该画面应是一幅视觉平衡的画面。

应该指出的是,在一幅摄影作品中,其“知觉力”分布是十分复杂的。摄影创作中,有的影像稍纵即逝,因此,我们十分需要一种简便易行的方法指导构图平衡的实践。在此,我们运用杠杆原理及“知觉力”、“重心”、“注意力”等的分析方法,正是我们在认清了摄影构图画面平衡本质的基础上,为实践中快速分析和解决画面构图视觉平衡问题,提供了一个概括、简单而又行之有效的方法。

摄影构图画面平衡的视知觉及其原理的应用,有赖于长期的实践与训练。我们运用视觉心理学等理论来分析摄影构图视觉平衡问题,一方面是试图追溯摄影构图平衡问题的源头,同时也希望并以此探索摄影构图视觉平衡的基本规律,为摄影构图平衡问题的分析与训练乃至相关平面视觉艺术构图以及作品分析提供理性、科学的依据。