《鄂伦春小唱》来源考

“高高的兴安岭,一片大森林。……”

一听到《鄂伦春小唱》(又有《鄂伦春族小唱》《鄂伦春小调》《勇敢的鄂伦春》等名),祖国东北部鄂伦春人在白山黑水间策马狩猎、英姿飒爽的勇敢形象,就跃然显现在听众眼前。虽然大部分人没去过大小兴安岭,没遇见过仅数千人①根据2010年第六次全国人口普查,全国鄂伦春族共8659人。的鄂伦春族,但这首脍炙人口的歌曲已将高高的兴安岭与鄂伦春人紧密连接在一起,将他们骑马穿山林的文化、生活与精神传遍大江南北。《鄂伦春小唱》也成为鄂伦春族的经典音乐作品乃至民族的身份象征。

然而,《鄂伦春小唱》并非鄂伦春族传统民歌,它的原型也不是鄂伦春族传统音乐。该曲的产生与流变,深刻地体现出音乐在不同族群间流动、变迁与文化再造的现象。该曲的词作者较为明确,曲调来源却存争议。本文对这一问题进行了考察。

一、《鄂伦春小唱》的曲调:《鄂伦春舞曲》

《鄂伦春小唱》诞生于1952年。据词作者王肯②王肯(1924-2011),剧作家,吉剧的开创者之一,曾任吉林省吉剧团团长、吉林省艺术研究所所长、吉林省作家协会主席等职。本人回忆,1947年秋中共中央东北局调他们这些奔赴解放区的大学生去哈尔滨,从辽吉二分区长岭出发,中途在昭兵站歇马。当时秋风寒气袭人,王肯正在遥望天空晒太阳,值班的鄂伦春族战士小莫忽然在草垛上唱起鄂伦春民歌“那呀那呀那依耶”。这歌声吸引了王肯。小莫自豪地向王肯讲起了家乡的故事:“我的家乡兴安岭,高啊!落叶松白桦林,密呢!鄂伦春的天边可不远……”小莫演唱的鄂伦春民歌与鄂伦春人的生活,深深地印在了王肯的脑海中。1952年王肯在东北师大音乐系工作时,系里排演《兄弟民族歌唱毛主席》大联唱,需要编入各民族的歌曲。王肯虽没有去过鄂伦春地区,但根据小莫的讲述以及在报纸上看到的鄂伦春文章,他在脑海里想象出了鄂伦春的生活:“高高的兴安岭,一片大森林。……”他将当时东北舞会上经常演奏的器乐曲《鄂伦春舞曲》填上这一歌词,作品很快流传开来。③王肯:《1956鄂伦春手记》,长春:吉林人民出版社,2002年,第16、278-279页。

笔者曾就此问题请教《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》的主编杨士清先生。据杨先生介绍:改革开放后编纂《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》时,编辑部也存在《鄂伦春小唱》是否为鄂伦春族民歌的困惑。杨士清当时曾亲自致信王肯,询问《鄂伦春小唱》的创作情况与曲调来源。王肯在复信中介绍,1952年编演《兄弟民族歌唱毛主席》时需要一首歌颂鄂伦春的歌曲,他当时在一本油印小册子上看到了一首作品,为东北少数民族的曲调,便选用了这首曲调填词为《鄂伦春小唱》。至于该曲调从何而来,是创作作品还是民间歌曲,王肯本人也不知情。④据笔者2017年11月10日对杨士清先生的电话采访。

从上述情况可以看出:《鄂伦春小唱》的曲调并非鄂伦春族传统民歌,而是根据《鄂伦春舞曲》填词的作品。那么,《鄂伦春舞曲》是何作品呢?事实上,该曲并非鄂伦春传统音乐。鄂伦春传统音乐以民歌为主,包括赞达仁(柬达仁、赞达勒)、传统萨满调,以及歌舞性质的吕日格仁和说唱性质的摩苏昆;器乐音乐萨满鼓、口弦与鹿哨等。⑤参见王丽坤主编:《鄂伦春传统民歌》,哈尔滨:黑龙江省民族研究所,1988年;《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会、《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》,北京:中国ISBN中心,1997年;《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会、《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》,北京:人民音乐出版社,1992年;田联韬主编:《中国少数民族传统音乐》,北京:中央民族大学出版社,2001年;冯光钰、袁炳昌主编:《中国少数民族音乐史》,北京:京华出版社,2007年。《鄂伦春传统民歌》《中国民间歌曲集成》《中国少数民族传统音乐》《中国少数民族音乐史》等曲集/著作收录较多鄂伦春民歌,但均未见到与《鄂伦春舞曲》相近的鄂伦春传统民歌曲调。著名音乐家李劫夫1950年曾为歌剧《星星之火》创作过一首歌曲《鄂伦春舞曲》。⑥参见《东北群众歌曲集》(第1集),沈阳:东北人民出版社,1953年。这首作品与《鄂伦春小唱》使用的器乐曲《鄂伦春舞曲》曲名相同,产生时间接近,二者开头也有部分相似之处,但经仔细对比可以发现:器乐曲《鄂伦春舞曲》为规整的四个乐句,落音分别落在徵(sol)、商(re)、徵(sol)、宫(do)上;而李氏作品有较大发展,并非规整的四乐句,整体曲调不同。因此李劫夫创作《鄂伦春舞曲》时是否受到东北舞会器乐曲《鄂伦春舞曲》的影响不得而知,但至少二者为不同曲调,王肯使用的并非李劫夫的作品。

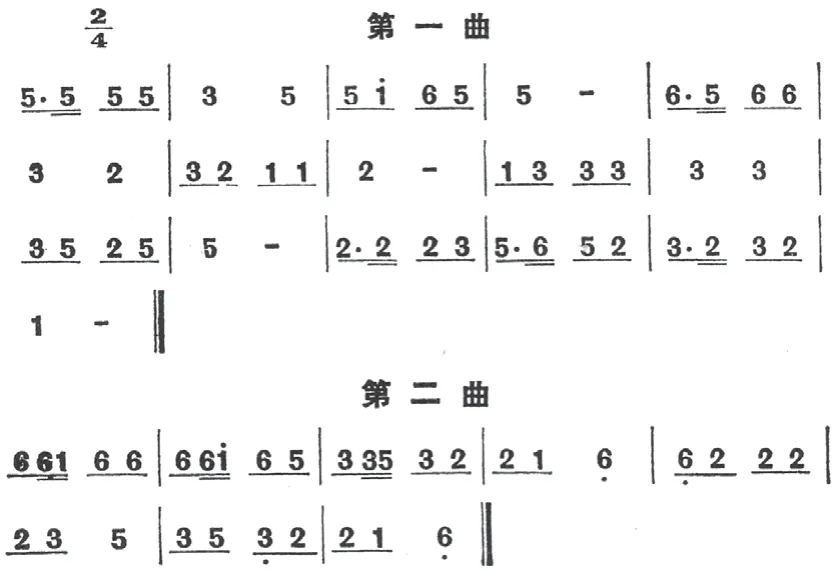

1952年歌曲《鄂伦春小唱》使用的曲调《鄂伦春舞曲》,原为中国现代民族民间舞奠基人贾作光1948年编创舞蹈《鄂伦春舞》的配乐。贾作光1947年在乌兰浩特参加内蒙古文工团,后任舞蹈队队长。1948年在“土改”期间,他与甘特木尔、王宪忠、斯琴塔日哈等到鄂伦春族采风,住在桦树皮做的窝棚里,每天与鄂伦春猎民唱歌跳熊舞,学习民间舞蹈。⑦参见贾作光:《难忘的岁月》,载《雁舞峥嵘:贾作光艺术文集》,上海:上海音乐出版社,2014年。回到文工团之后,贾作光创作了《鄂伦春舞》的舞蹈。其由三男两女表演,“通过追寻野兽的动作和获取猎物后的愉快心情,表现了鄂伦春人民机智勇敢的性格”⑧《鄂伦春舞》,内蒙古民间艺术研究室编:《内蒙古舞蹈选集(一)》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1965年,第2页。。该舞蹈所用的配乐有两首,第一首配乐与《鄂伦春小唱》填词使用的曲调完全相同。这两首配乐并没有独立名称。因舞蹈名为《鄂伦春舞》,配乐也就自然称作《鄂伦春舞曲》。后因第一首配乐流传更广泛,又是最开始演奏的配乐,因而第一首配乐也就直接被称为《鄂伦春舞曲》了。(见谱例1)

舞蹈《鄂伦春舞》自诞生以来深受群众欢迎,1951年曾在世界青年联欢节上演出,成为中国专业民族民间舞的早期代表作之一。这首节奏轻快、朗朗上口的配乐随《鄂伦春舞》的演出而在东北舞会上流行,也在情理之中。

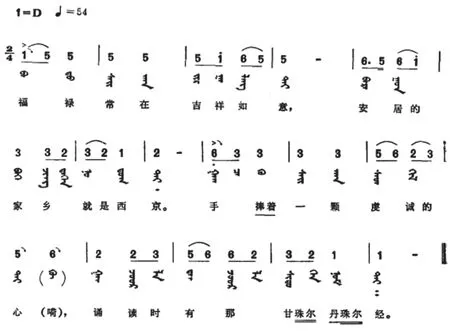

谱例1 《鄂伦春舞曲》⑨贾作光:《雁舞峥嵘:贾作光艺术文集》,上海:上海音乐出版社,2014年,第640页。

贾作光生前曾公开发表文章,介绍该曲由汪焰创作:1948年贾作光正在内蒙古文工团创作《鄂伦春舞》,“我详细地向汪焰说明舞蹈结构,形式和要表现的内容。汪焰对鄂伦春舞很感兴趣,他第一个草稿出来,唱给我听,我觉得像马戏团里迎宾调,和我表现鄂伦春人打猎的内容相悖。我请他多写几个旋律出来,从中选出一个适合舞蹈的曲子。他在作曲前我俩共同哼着小调。最终他写出很美的又很有特色的旋律”。20世纪50年代贾氏“听到有的作曲人填上歌词,又传开来”(指王肯填词一事),贾作光因此“严正地加以申明”该曲为汪焰所作,“决不是其他人创作”⑩贾作光:《鄂伦春舞蹈音乐之来源》,载《雁舞峥嵘:贾作光艺术文集》,上海:上海音乐出版社,2014年,第144页。。

贾作光的另一篇文稿更细致地阐述了此事:“没有音乐,总显得太单调,我便求音乐队汪焰队长为我谱曲。当时也找不到民间小调,光是简单的呼声,不足表现新的生活,我便把一点点乐句哼出来给汪焰听,初唱总觉得像马戏班开场的旋律,觉得不好听,我便大胆地以小调式的旋律,即兴哼唱出来,最后汪焰同志看完我编创的舞蹈,便一遍又一遍地修改合成,就成为现在流行的鄂伦春小调……其实《鄂伦春》的音乐是原创音乐,不是鄂伦春族固有民歌。”⑪贾作光:《难忘的岁月》,载《雁舞峥嵘:贾作光艺术文集》,上海:上海音乐出版社,2014年,第541-542页。实际上,《鄂伦春舞曲》的调式并非小调式,而是五声性的宫调式,其音乐较为阳光活泼,似乎更“接近”西方音乐中的大调式。贾氏所说的“小调式”或指该曲第一小节“sol——mi”为小三度音程,也可能指第二首配乐的羽调式。根据上述说法,汪焰创作了《鄂伦春舞曲》,贾作光约请、启发了汪焰的音乐创作。赤峰政协编纂的《赤峰人物》一书的“汪焰”条目,也提到“歌曲《高高的兴安岭》是汪焰音乐生涯的代表作,至今仍在传唱,影响深广”⑫中国人民政治协商会议赤峰市委员会编:《赤峰人物·总现代上卷》,北京:中国文史出版社,1997年,第204页;唐书同主编:《中国书法全集3》,长春:吉林大学出版社,2010年,第141页。。此处的《高高的兴安岭》应指《鄂伦春小唱》(首句歌词代表歌名),实际上汪焰1948年配乐的作品是《鄂伦春舞曲》,而《高高的兴安岭》则是在汪焰不知情的情况下,1952年由王肯根据《鄂伦春舞曲》曲调填词而来。

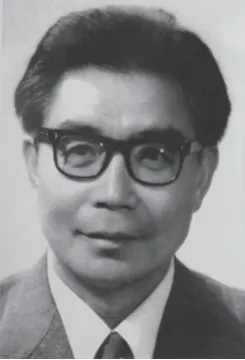

汪焰在专业音乐领域较少被提及,笔者对汪焰的生平进行了查访。据汪焰的自述、汪焰家属提供的信息及各类文史资料记载,其经历大致为:汪焰,蒙古族人,蒙古名呼和奥都,1924年12月10日生于内蒙古昭乌达盟喀喇沁右旗;少年时期在本旗崇正学堂、崇正国民学校就读,1945年在伪“满映”养成所(长春)学习,开始接触音乐。1946年担任内蒙古自治运动联合会喀喇沁右旗支会副主任,进入内蒙古自治学院(赤峰)学习。内蒙古自治学院成立了业余剧团,1946年发展为正式的内蒙古文工团(即赤峰团),布赫任团长,汪焰任音乐队长。该团后与张家口成立的另一只内蒙古文工团合并。1951年汪焰调内蒙古文教部文艺处任科长,从事文化管理工作,先后担任内蒙古自治区文化局党组副书记、办公室主任;包头市文化局副局长,包头市文联主席、《鹿鸣(包头文艺)》主编等职。汪氏还曾当过著名蒙古族作家、《敖包相会》词作者玛拉沁夫的入党介绍人。汪焰属地方的综合文艺人士,从事过音乐、舞蹈、书法、体育等活动,自1984年任包头市书法篆刻工作者协会主席一职,《中国书法家大辞典》《中国书法全集》等收录有其介绍或墨迹;他还曾担任过包头市网球协会主席。1997年7月8日,汪焰离世。⑬汪焰生平主要参见汪焰:《我的传略》,载《汪焰文存》,香港:香港文艺出版社,2015年。笔者另参考了如下数据:笔者2020年4月16日对汪焰夫人阿尔滕挂的电话采访;汪焰:《内蒙古自治学院师生的文艺活动与内蒙古文工团(赤峰团)的成立》,载《赤峰市文史资料选辑》第6辑,赤峰:内蒙古自治学院、政协赤峰市委员会文史资料委员会编印,1993年;中国人民政治协商会议赤峰市委员会编:《赤峰人物·总现代上卷》,北京:中国文史出版社,1997年;唐书同主编:《中国书法全集3》,长春:吉林大学出版社,2010年;马辉、于立文:《中国书法家大辞典》第3卷,哈尔滨:黑龙江美术出版社,2011年。其专门从事音乐的时间并不长,却促成了《鄂伦春舞曲》的产生。

图1 舞蹈《鄂伦春舞》⑭内蒙古民间艺术研究室编:《内蒙古舞蹈选集(一)》“书前插图”,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1965年。

图2 汪焰

汪焰离世后,其家属曾将搜集到的汪焰所有文稿汇为《汪焰文存》,2015年由香港文艺出版社出版。书中仅有《我的传略》一文简略提及过《鄂伦春舞曲》的创作过程,“1948年我为贾作光编舞的《鄂伦春舞》谱曲,后来有人填词,舞曲变成现今的《鄂伦春小唱》,讹传为民歌了。”⑮汪焰:《我的传略》,载《汪焰文存》,香港:香港文艺出版社,2015年,第10页。文字不多,却明确写明由自己谱曲,并不是民歌。《鄂伦春舞》舞蹈、音乐的编创者贾作光、汪焰均认为《鄂伦春舞曲》是原创音乐,由汪焰创作。

此外,1965年出版的《内蒙古舞蹈选集》一书收录过《鄂伦春舞》的舞蹈及配乐,书中标注该作品的“编曲”为“刘炽”。⑯参见内蒙古民间艺术研究室编:《内蒙古舞蹈选集(一)》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1965年。不过结合贾作光等人的记述审视,此处的“编曲”可能指配器或其他,而不应为最初的作曲/配乐,贾氏强调《鄂伦春舞曲》音乐的塑造者就是汪焰。

二、《鄂伦春舞曲》的原型:蒙古族浩德格沁民歌

那么,《鄂伦春舞曲》曲调是否为原创音乐作品,而不是民歌呢?乌兰杰先生(蒙古族)对原内蒙古文工团较为熟悉,其《蒙古族音乐史》在记述新时期蒙古族音乐作品时,曾列举过“汪焰的《鄂伦春舞曲》”⑰乌兰杰:《蒙古族音乐史》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1998年,第339页。的名称。笔者曾就此事请教乌先生。出乎意料的是,乌先生认为该曲调与蒙古族浩德格沁民歌相同,应源于浩德格沁民歌。据先生所述,1982年他看到新出版的《昭乌达民歌》一书,即发现其中收录的一首浩德格沁民歌《西边的北京》(蒙语),曲调与《鄂伦春舞曲》几乎一致。乌先生较早发现了这一问题。(见谱例2)

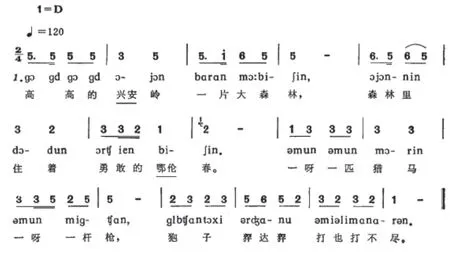

谱例2 《西边的北京》⑱道尔吉、欧东编:《昭乌达民歌》(上册),呼和浩特:内蒙古人民出版社,1982年,第887-889页。

浩德格沁是流传于内蒙古自治区赤峰市(昭乌达盟)敖汉旗一带的民间歌舞,一般在农历正月十三至十六表演。浩德格沁为蒙语词汇,意为“丑角”,其融舞蹈、音乐、韵白于一体,内容与当地劳动生产、风俗人情、伦理道德、宗教信仰等相关。艺人表演时戴假面具作人物扮演,演唱以坐唱为主,其音乐包括古老的传统民歌,也吸收了近代民歌;有的曲调近似安代,节奏鲜明;有的像朗诵调;节拍多为二拍子、四拍子。⑲参见中国民族民间舞蹈集成编辑部编:《中国民族民间舞蹈集成·内蒙古卷》,北京:中国ISBN中心,1994年;《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会、《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》,北京:人民音乐出版社,1992年。(浩德格沁实际上是民间歌舞,但其中演唱的歌曲也被视为民歌,《中国民族民间舞蹈集成·内蒙古卷》《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》,上述《昭乌达民歌》等代表性著述,均收录了浩德格沁的词曲。为便于表述,本文暂以“浩德格沁民歌”统称之。)

赤峰为原昭乌达盟,《西边的北京》即流传于昭乌达盟。《昭乌达民歌》版《西边的北京》为规整的起承转合四句体,每句四小节,除首句落音与《鄂伦春小唱》略有差异(前者落mi,后者落sol)外,其他大致相同。考虑到民歌在民间的传唱因人而异,曲调与不同歌词搭配时也可能作调适,因此《鄂伦春小唱》与蒙古族浩德格沁民歌《西边的北京》应为同一首曲调。

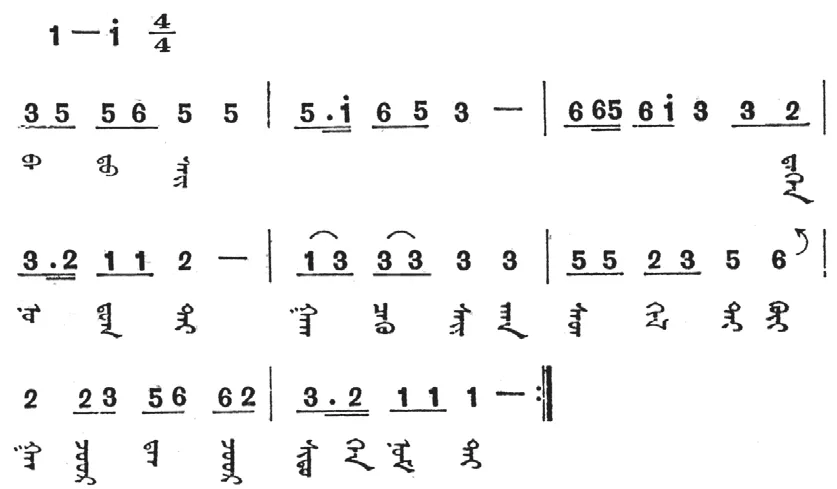

达·仁沁(蒙古族)、杨士清(达斡尔族)、明太(鄂温克族)等也是较早发现这一问题的学者。尤其是杨士清先生曾多次探索其来源,据其告知笔者:20世纪80年代初《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》“蒙古族民歌编辑部”副主编达·仁沁曾向他介绍过,该曲的曲调原型为蒙古族的浩德格沁民歌。因此1982年在中国音乐学院举行的“全国民族音乐学第二次年会”上,杨士清特意作了题为“在北方少数民族传统歌曲的研究和创作中,一定要避免张冠李戴现象”的发言,谈及上述问题。⑳据笔者2017年11月10日对杨士清先生的电话采访。此后亦有学者发表文章,讨论这类音乐作品的“张冠李戴”现象。㉑参见钱康宁:《不要“张冠李戴”》,《人民音乐》,1983年,第2期。1992年出版的《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》即收录有《西京》(蒙语,含汉语译词),位列十四首浩德格沁民歌的第八首。《西京》与道尔吉、欧东编的《昭乌达民歌》中的《西边的北京》为同一首民歌,只是译名用了简称。该版《西京》由阿兴嘎、东日布、哈日夫、额尔德尼、扎哈麦演唱,顾宝太记词记谱,白·呼和牧骑译词,乌力吉昌配歌。歌词反映的是节日祝福,以及蒙古族的藏传佛教信仰。该曲调四句落音分别为sol、re、sol、do,《鄂伦春小唱》与之完全一致。(见谱例3)

谱例3 《西京》㉒《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会、《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》,北京:人民音乐出版社,1992年,第1141-1142页。;昭乌达盟

明太是鄂温克族音乐家,但精通蒙语蒙文。其自1947年起参加内蒙古文工团,担任音乐创作、指挥,与贾作光、汪焰等为同事。贾作光的另一部经典的民族民间舞作品《鄂尔多斯舞》,即由明太创作音乐,并在世界青年联欢节上获奖。明太1997年在给杨士清的信中曾写道:“关于《鄂伦春小唱》这首歌曲据我所知,是在一九四八年贾作光同志编排了《鄂伦春舞》,当时王炎(笔者按:即汪焰)同志为这个舞蹈配了两段曲子。第一段曲就是您给我写来的‘……’这段曲。后来不知什么人给这段曲配了‘高高的兴安岭……’这段词。从此,这首歌曲就成为了《鄂伦春小唱》的主题曲。其实,它既不是创作歌曲,更不是鄂伦春民歌,它是一首名为《浩德格沁》的昭盟民歌。后来,逐渐被鄂伦春人接受并承认为他们的东西了。昭盟这一方也没有人追究或澄清这首曲子的渊源及其他……”㉓据1997年2月24日明太致杨士清的信件,该信件由杨士清先生提供。

鉴于达·仁沁反馈的《鄂伦春小唱》的来源,杨士清等组织《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》编辑部召开会议,商议是否收录此曲。大家认为集成主要收录传统民歌,而《鄂伦春小唱》的曲调原型为蒙古族民歌,且有明确填词者,因而最终忍痛未予收录。㉔据笔者2017年11月10日对杨士清先生的电话采访。鄂伦春族主要分布于黑龙江省、内蒙古自治区,内蒙古呼伦贝尔等地的鄂伦春人同样传唱这首歌曲。与《中国民间歌曲集成·黑龙江卷》的做法不同,《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》则将之作为鄂伦春民歌,收录于该卷的鄂伦春民歌部分。㉕同注㉒,第1647页。同一首著名作品,在集成不同省卷出现了有的收录、有的未收的情况。

三、《鄂伦春小唱》的生成

(一)曲调的生成:蒙古族音乐向鄂伦春族音乐的演变

那么,《鄂伦春小唱》的曲调原型究竟是蒙古族民歌还是汪焰的原创作品呢?《鄂伦春舞》舞蹈及配乐的作者贾作光、汪焰,以当事人身份公开发表文字说明此曲为原创作品;而民歌的谱例则显示《鄂伦春小唱》与蒙古族民歌一致。该曲来源于民歌的观点虽未发表,却是部分对民族音乐较为了解的人士的看法。

实际上,最可靠的考证办法是找到1948年前该曲调的乐谱。不过鉴于此前较少有蒙古族民歌出版,这一办法客观上难以实现,只能通过其他方式作推断。浩德格沁是昭乌达地区的蒙古族民歌,汪焰也是昭乌达地区的蒙古族人,因而从理论上讲存在两种可能:一是浩德格沁民歌中原有此曲,汪焰对家乡民歌比较熟悉,其当时所在的内蒙古文工团又有不少民间艺人。因此他写作《鄂伦春舞》配乐时便选用了浩德格沁民歌的曲调,古老的蒙古族民歌演变为《鄂伦春舞曲》。二是蒙古族人汪焰原创了《鄂伦春舞曲》的曲调,该曲调反过来传到民间,演变为唱述其他内容的蒙古族民歌。

笔者认为:相较而言,《鄂伦春舞曲》源于蒙古族民歌的可能性更大。因为:

其一,乐界改编、编配民间曲调的实例,远多于作曲家作品演变为民间音乐的实例。如若《鄂伦春舞曲》或《鄂伦春小唱》为原创音乐,便意味着一首已经风靡全国,成为其他民族身份象征的音乐,在短时间内传到另一个民族,进而替换歌词,演化为宗教内容的歌曲,而当地学者与民众尚不知情,这从常理上看比较少见。

其二,配乐《鄂伦春舞曲》共两首,第二首曲调同样不是原创作品,而是选用达斡尔族(原称达古尔蒙古)民歌《农夫打兔》(《阿很白》)的曲调。该配乐出自同一人之手,两首作品均为短小的民歌风格,均未注明出处,因而很可能均出自当地民歌。贾作光论述《鄂伦春舞曲》为原创音乐作品的两篇文章,均未提到达斡尔族民歌《农夫打兔》,应对配乐源于民歌之事并不知情。

其三,1952年,在内蒙古自治区纪念毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》发表10周年文艺创作评奖的系列获奖名单中,贾作光两部舞蹈作品获奖:一等奖《马刀舞》,署名“包玉山作曲”;二等奖《鄂伦春舞》,署名“汪焰配曲”㉖内蒙古自治区文学艺术界联合会等编:《内蒙古自治区文学艺术大事记1946-1991》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1993年,第193-197页。,同一个人的舞蹈,却对音乐署名作了作曲、配曲的区分。而汪焰参与的戏剧作品《两亲家》,则署名“剧作:陈清漳”“作曲:汪焰”。㉗内蒙古自治区文学艺术界联合会等编:《内蒙古自治区文学艺术大事记1946-1991》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1993年,第193-197页。同一个人的音乐作品,在同一场评奖活动中对音乐署名作了作曲、配曲的区分。这也从侧面说明《鄂伦春舞曲》非原创作品。

因此,《鄂伦春小唱》最可能由蒙古族浩德格沁民歌演变为《鄂伦春舞曲》,再由《鄂伦春舞曲》演变为《鄂伦春小唱》。(见图3)

图3 《鄂伦春小唱》的来源

不过无论为何种情况,有三点都是确定的:一是汪焰对《鄂伦春小唱》曲调的生成贡献很大。不管源于民歌还是原创作品,该曲毕竟出自汪焰之手。若无汪氏,则无《鄂伦春舞曲》,王肯也无法根据这一曲调进行填词。二是《鄂伦春小唱》这首鄂伦春音乐名作源于蒙古族音乐,浩德格沁是蒙古族民歌,汪氏也是蒙古族音乐家。三是蒙古族音乐向鄂伦春音乐的转化,实际上并非始自王肯1952年的填词,而早在1948年的《鄂伦春舞曲》中即已完成。因为《鄂伦春舞曲》中已有“鄂伦春”之名,用在表现鄂伦春人民生活的舞蹈中,1952年前已在东北地区流传开来。汪焰将这一蒙古族人的曲调,与鄂伦春族牢牢地联结在了一起。

(二)歌词的生成:王肯的填词

如果说,《鄂伦春舞曲》使得该曲得以在东北舞会上流传的话,王肯的填词则正式完成了《鄂伦春小唱》的塑造,使该曲插上了腾飞的翅膀,在新中国成立初期就传遍了鄂伦春族地区与全国各地。

王肯的填词有两个版本。第一版歌词写于1952年,当时王肯未去过鄂伦春地区,兴安岭有多高、鄂伦春有多勇敢,词作者并无亲历体会。他凭着解放军战士小莫的讲述以及报纸上关于鄂伦春的些许介绍,即在脑海中想象出鄂伦春人的生活景象,写下了“高高的兴安岭,一片大森林,森林里住着勇敢的鄂伦春……”的词句。其语言直白淳朴,却又形象生动,显得生气盎然。原作共四段歌词,每段四句。首段描绘白山黑水、大山森林中鄂伦春人的狩猎生活场景;第二段至第四段用比兴等手法,阐明翻身当主人感谢毛主席,美好日子永远记在心。第三、第四段歌词为合头换尾的样式,第四段重复第三段歌词以作结束准备,但后两句歌词进行了变化。歌词与曲调的搭配浑然一体,音乐欢快跳跃,朗朗上口。下例为1953年以“鄂伦春族民歌”名义公开出版的歌谱。(见谱例4)

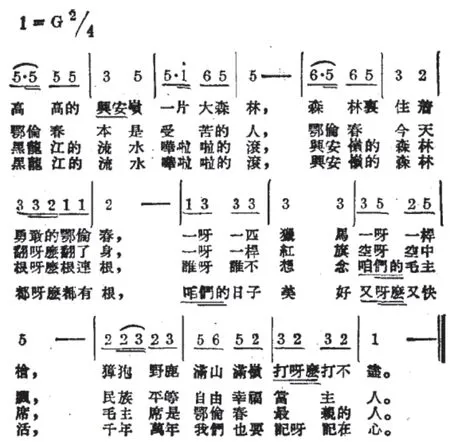

谱例4 《鄂伦春族小唱》㉘《东北群众歌曲集》(第1集),沈阳:东北人民出版社,1953年,第65页。;鄂伦春族民歌;王肯填词

1955年5月,王肯对《鄂伦春小唱》的歌词作了进一步修改。该歌词收入王肯著作《1956鄂伦春手记》中:

高高的兴安岭一片大森林,森林里住着勇敢的鄂伦春,一匹猎马一杆枪,顶风冒雪霜冻不冷火热的心。

鄂伦春本是受苦的人,鄂伦春今天翻呀翻了身,一杆红旗空中飘,民族平等自由幸福当主人。

黑龙江的流水哗啦啦地滚,兴安岭的大树棵棵都有根,鄂伦春想念毛主席,毛主席是鄂伦春最亲的人。

黑龙江的流水哗啦啦地滚,兴安岭的大树棵棵都有根,鄂伦春不忘共产党,共产党爱咱们鄂伦春。㉙同注③,第278-279页。

修订版保留了原歌词的整体样貌,但做了几处细节调整:一是首段“獐狍野鹿满山满岭打呀么打不尽”改为“顶风冒雪霜冻不冷火热的心”;二是第三段“兴安岭的森林根呀么根连根”改为“兴安岭的大树棵棵都有根”;三是第三段“谁呀谁不想念咱们的毛主席”改为“鄂伦春想念毛主席”;四是第四段“兴安岭的森林都呀么都有根”改为“兴安岭的大树棵棵都有根”;五是结尾“咱们的日子美好又呀么又快活,千年万年我们也要记呀记在心”改为“鄂伦春不忘共产党,共产党爱咱们鄂伦春”。由于1952年版歌词已经唱响流行,多有出版物见世,因而1955版歌词流传并不广。目前影响较大的仍是首版歌词。

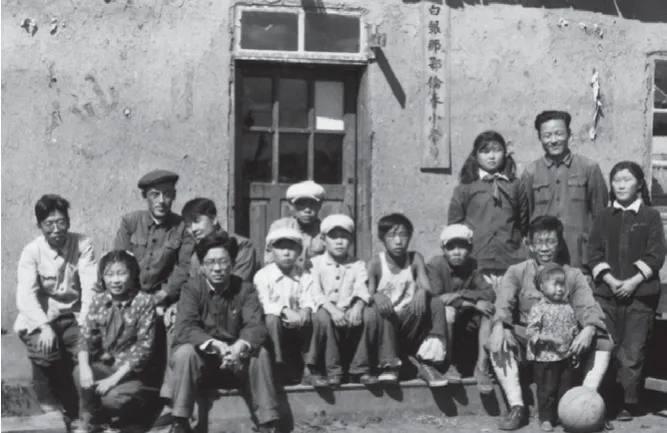

图4 1956年王肯等赴东北鄂伦春地区考察(前排左二为王肯)㉚转引自闫善华:《王肯与〈鄂伦春小唱〉的故事》,《戏剧文学》,2011年,第5期,第105页。

(三)回传民间:鄂伦春语的《鄂伦春小唱》

《鄂伦春小唱》影响深广,一经诞生后便广为流传,该曲甚至又回到民间,被翻译为鄂伦春语,作为“民歌”传唱。《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》即收录了鄂伦春语的《鄂伦春小调》,该版采自内蒙古自治区呼伦贝尔盟的鄂伦春自治旗阿里河镇,由歌手白炎演唱,用国际音标做了鄂伦春语的注音,并有汉语歌词。原歌词第二段中“民族平等自由幸福当主人”改为“民族团结并肩携手胜利向前进”,为民间流传中的自然变异。值得注意的是,乐谱专门标注了“王肯词”,并注明“这首填词民歌在中华人民共和国建立初期广泛流传于鄂伦春族地区和全国各地”㉛同注㉒,第1647页。。编者将之定性为“填词民歌”,在有明确词作者的情况下仍作为民歌收录,认可该曲为鄂伦春族的民歌。(见谱例5)

谱例5 《鄂伦春小调》;鄂伦春族自治旗阿里河镇;王肯词;白炎唱;白杉注音

注:鄂伦春小调:这首填词民歌在中华人民共和国建立初期广泛流传于鄂伦春族地区和全国各地。现收之曲为歌手白炎唱,歌词与原词略不同。

余 论

通过以上梳理,可以得出如下认识:

1.《鄂伦春小唱》曲调源于1948年贾作光舞蹈《鄂伦春舞》的第一首配乐,由原内蒙古文工团汪焰完成。该曲调与内蒙古昭乌达地区的浩德格沁民歌《西边的北京》相同,汪氏是昭乌达蒙古族人,因而《鄂伦春舞》的第一首配乐很可能源于蒙古族浩德格沁民歌,也或为汪焰创作又回传民间,以前者的可能性更大。

2.该曲调由蒙古族音乐演化为鄂伦春音乐,并非始自《鄂伦春小唱》,而早在1948年的《鄂伦春舞曲》中即已完成。汪焰1948年将这一蒙古人的曲调,与鄂伦春族牢牢地联结在了一起。

3.王肯1952年根据在东北流行的《鄂伦春舞曲》曲调,填上“高高的兴安岭”歌词,完成了《鄂伦春小唱》的塑造,使得该曲插上腾飞的翅膀,传遍全国。王肯1955年对原歌词进行了修改(第二版),目前传唱的是第一版歌词。

4.汪焰、王肯以及贾作光均为《鄂伦春小唱》的诞生做出了重要贡献。贾作光编创鄂伦春舞蹈,约请汪焰配乐;汪焰选用(或写作)了后来演变为《鄂伦春小唱》的曲调;王肯写作了《鄂伦春小唱》的歌词。王肯、汪焰并不相识,也未谋面,他们二人此前甚至没有去过鄂伦春地区,却机缘巧合,凭借艺术的想象与作品在民间的流变,自然生成了一首杰作。㉜在人类文艺史上,没有去过/见过某项事物,却凭借知识与艺术想象创作出关于该事物经典作品的实例很多。如王立平创作《太阳岛上》前,未去过哈尔滨的太阳岛;金庸创作众经典武侠小说前,也未去过少林寺。该曲的出现是他们共同努力的结果,缺少任何一人,便没有后来的《鄂伦春小唱》。

5.《鄂伦春小唱》是一首蒙古族曲调、汉语歌词的填词歌曲。该曲在鄂伦春地区影响较大,反过来又被译回鄂伦春语,在鄂伦春族中传唱。

6.《鄂伦春舞曲》实际上包含两首曲调,第一首为蒙古族民歌,第二首为达斡尔族民歌《农夫打兔》。至20世纪50年代,两首配乐均仍被作为《鄂伦春舞曲》㉝参见朱涵:《手风琴演奏常识》,广州:广州文化出版社,1959年。;后来由于《鄂伦春小唱》流传非常广泛,大多数乐器改编曲所用的《鄂伦春舞曲》,就只剩下前者了。

现在的问题是,《鄂伦春小唱》还能算作鄂伦春民歌吗?这实际上涉及两个问题,一是该曲是否属于鄂伦春音乐,二是如何理解民歌的定义。

从歌词来看,王肯为了表现鄂伦春人的英勇形象,反映鄂伦春人的新生活,才创作了《鄂伦春小唱》的歌词。该词正是为鄂伦春人所写,也获得了鄂伦春人的群体认可,符合鄂伦春文化的特点。从曲调来看,其音乐不是鄂伦春传统曲调,很可能源于蒙古族民歌。实际上音乐是流动的,其文化身份相对稳定,各文化体之间也有相对清晰的界限,但音乐有时也会打破界限,在不同文化体间流动、传播、共享,进行身份的转换或成为共同的记忆。例如《八板》主要在汉族地区流传,有数以千百计的变体,蒙古族器乐合奏《八音》即为《八板》的变体之一。《八音》原型虽可能源于汉族,但为蒙古同胞接受后,经过若干年沉淀、积累、变化,作品体现了蒙古族音乐的意趣,反映了蒙古族同胞的审美。因而《八板》源于汉族,但也为蒙古族共享。同样,《鄂伦春小唱》虽然曲调源于蒙古族,但歌曲的灵魂却是鄂伦春族的。经过舞蹈《鄂伦春舞》与《鄂伦春小唱》的歌词,它已经完成了身份的转换与民族文化标识的再造。“旧瓶”装的是“新酒”,其表现的是鄂伦春人的生活与精神面貌,如果没有鄂伦春的文化,也就没有《鄂伦春小唱》。如同《乌苏里船歌》之于赫哲族,《阿佤人民唱新歌》之于佤族一样,外界正是通过《鄂伦春小唱》才知道了鄂伦春人。该曲已成为鄂伦春人的文化符号、身份象征,鄂伦春人在文化心理上已经接受了这首歌曲,认可它为鄂伦春音乐。一些鄂伦春文化人士在听说《鄂伦春小唱》来源后,也“非常舍不得”,但同时认为:“我们既然已经唱起来了,就认定是我们民族的歌曲了。㉞据2017年11月10日笔者对杨士清先生的电话采访。”王肯提到鄂伦春族“至今不忘写歌的人”㉟同注③,第263页。,贾作光说:“鄂伦春人也把它认为是自己原生的节目”㊱同注⑪,第542页。。乌兰杰先生也认为该曲已经进行了转换,成为鄂伦春的标志,现在的《鄂伦春小唱》应当是鄂伦春音乐。㊲据笔者2018年10月28日对乌兰杰先生的电话采访。在中华民族的大家庭中,此类音乐共享、流动、转型的实例不胜枚举。

至于《鄂伦春小唱》是否为民歌,则取决于如何理解民歌的定义。学界的一般共识是民歌由民众集体创作,具有口头性、集体性、流传变异性等特点,没有明确词曲作者。但笔者认为,实践中人们所说的“民歌”主要分为几种类型:第一类为传统歌词、传统曲调,无明确词曲作者,如民歌《茉莉花》《孟姜女》等。这类作品数量最多,也最符合民歌的定义,没有争议。第二类为新歌词、传统曲调,无明确词曲作者,如《引狼入室的李鸿章》等。这类作品反映了鸦片战争、洋务运动、义和团、抗战等近现代中国社会出现的新事项,虽冠“新民歌”之名,但也为严格意义上的民歌。第三类为新歌词、传统曲调,有明确词作者,如《咱们的领袖毛泽东》《左权将军》《土地还家》等。这类作品虽有明确词作者,但词作者多为歌手、农民或基层文化人士,也遵从民歌的特点编词,因而多被视为一般意义上的民歌。第四类为民歌整理作品,有的按照民歌自身流变的特点进行改编,如王洛宾版《达坂城的姑娘》《都达尔和玛丽亚》等,仍被视为民歌,只是注明搜集翻译编配者;有的进行了较多艺术化加工,演变为专业歌曲,如《乌苏里船歌》等,一般注明根据某民歌改编。第五类为个别音乐家创作的作品,这类作品数量不多,一方面长期被当作民歌在民间流传,另一方面又部分带有民歌流传变异、集体加工的特点,如《小河淌水》等。其署名有的出版物标明词曲作者,有的仍写作民歌。第六类为当前大众歌曲中部分带有“民歌风”的原创作品,电视台、电台等社会传媒有时称为民歌,从学术角度看则不属于民歌。由此审视,《鄂伦春小唱》曲调若源于蒙古族民歌,则属第三类范畴(尽管由蒙古族传播到鄂伦春族);若为原创作品,则属第五类范畴。它并非传统民歌,但从宽泛角度审视,将此曲作为鄂伦春族“新民歌”应属比较恰当的称谓。㊳有的学者曾将此曲纳为鄂伦春族的“新民歌”。参见韦风、吕聂:《兴安岭上的山花》,《中国音乐》,1982年,第4期;王丽坤:《鄂伦春族音乐史》,载冯光钰、袁炳昌主编:《中国少数民族音乐史》,北京:京华出版社,2007年。

附言:感谢杨士清、乌兰杰、汪焰夫人阿尔滕挂等前辈对笔者写作此文的帮助。