冬季作物-双季稻轮作模式资源利用效率及经济效益比较研究

张帆

(湖南省土壤肥料研究所,长沙 410125)

轮作、间套作及复种等多熟种植能在时间、空间及土地上集约高效地利用光、温、水等自然资源,是我国精耕细作的农艺模式精华。探索生态环境友好、资源高效利用、保障粮食安全的种植模式是现代种植制度的研究热点。

湖南省是长江中游双季稻主产区,以开发冬闲田促进农民增收,稻田温、光、水、土资源高效利用及用地与养地相结合为目的的“冬季作物-双季稻”轮作模式是该区典型的多熟种植制度[1]。目前对冬季作物-双季稻轮作种植模式的研究主要集中在稻田土壤微生物与肥力[2-7]、温室气体[8]、水稻生长[9-10]及轮作系统NPK 养分循环[1]等方面,但是关于光热资源利用率和经济效益的研究极少。前期研究[1]表明,长期的冬季作物-双季稻轮作种植未显著影响水稻产量和糙米NPK 养分含量,间接说明该种植模式冬季作物的产投影响着农民所获得的直接经济效益。分析比较不同冬季作物-双季稻轮作各模式光热资源及NPK养分资源利用效率和经济效益的差异及其原因,对湖南双季稻区种植结构调整、合理利用和开发冬闲田、促进农民增收农业增效具有重要意义。

本研究基于13 年的冬季作物-双季稻轮作种植模式长期定位试验,分析比较冬闲-双季稻、马铃薯-双季稻、黑麦草-双季稻、紫云英-双季稻及油菜-双季稻5 种轮作模式的资源利用效率及经济效益,旨在为湖南冬季作物-双季稻轮作模式的合理发展提供理论依据与技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验设计与栽培管理

冬季作物-双季稻轮作模式定位试验于2004年9月在湖南省土壤肥料研究所实验网室开始进行,试验小区为防渗水泥池(面积1.1 m2),长、宽、高分别为130 cm×85 cm×100 cm,设有可封堵的排水口和灌水口。供试土壤为第四纪红黏土发育的红黄泥,试验前耕层土壤基础理化性状为土壤有机碳13.3 g·kg-1,全氮1.46 g·kg-1,全磷0.81 g·kg-1,有效氮154.5 mg·kg-1,有效磷39.2 mg·kg-1,速效钾120.43 mg·kg-1,pH 为5.40[1]。试验设冬闲-双季稻(对照)、马铃薯-双季稻、黑麦草-双季稻、紫云英-双季稻、油菜-双季稻5个处理,每处理重复3次,随机区组排列。

各作物种植季农事操作:马铃薯在每年12 月中上旬采用稻草覆盖、穴播种植,密度为7.5×104穴·hm-2(大约用马铃薯种子3 000.0 kg·hm-2);黑麦草、紫云英、油菜均在晚稻收获前套播,播种量分别为22.0、37.5、4.0 kg·hm-2;对照处理冬季空闲,伴有当地常见的冬季杂草自然生长;早稻移栽时间是在每年5 月份的第1 周,晚稻在早稻收获后第3 d 移栽,约在每年7月份第2 周,早稻和晚稻的插植密度均为20 cm×12.5 cm;每年早稻移栽种植前的1~2周内冬季作物均被收获,其中黑麦草和紫云英被翻压还田作绿肥,还田量为25.0 t·hm-2;马铃薯和油菜收获后其秸秆全部翻压还田;早稻收获后其秸秆人工模拟机械粉碎翻压还田,晚稻收获后秸秆不还田,大约2/3的晚稻秸秆留作马铃薯栽培用[1]。

氮、磷、钾化肥分别为尿素(含N 量46%)、过磷酸钙(含P2O5量12%)和氯化钾(含K2O量60%)。

各冬季作物种植前基肥纯N施用量均为34.5 kg·hm-2、基肥P2O5施用量均为45.0 kg·hm-2,只有马铃薯施基肥K2O(360.0 kg·hm-2)。油菜和黑麦草(第一次刈割后)追施氮肥,追肥纯N 施用量分别为66.7、34.5 kg·hm-2。各处理早、晚稻移栽前均施基肥,其中纯N施用量分别为103.5、138.0 kg·hm-2,P2O5和K2O 施用量均为45.0、67.5 kg·hm-2;早、晚稻均在移栽后的第7 d追施氮肥,纯N施用量分别为69.0、87.4 kg·hm-2。

1.2 测定项目与方法

1.2.1 气象因子的监测

所用气象数据由湖南省气象科学研究院提供。利用生成的日值气象资料,计算冬季作物-双季稻轮作周年和不同作物种植季的总辐射和有效积温。以最早播种的冬季作物开始到次年晚稻收获为1 周年(即本研究的时间为2016 年9 月21 日—2017 年11 月3 日),计算年积温为6 972.6 ℃,太阳辐射能量为4 665.90 MJ·m-2。冬季作物-双季稻轮作各模式生育期和相应的积温与太阳辐射见表1和表2。

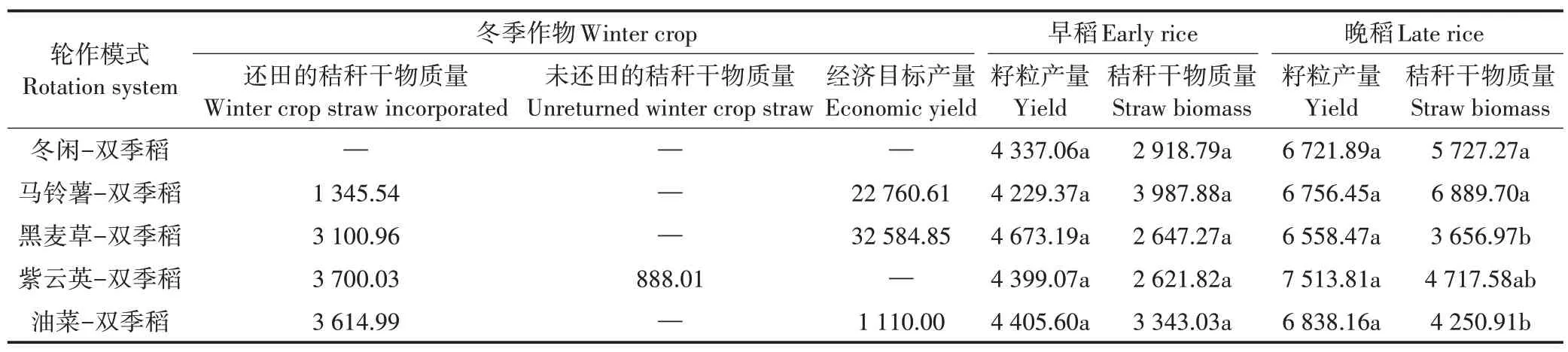

1.2.2 冬季作物和水稻样品的采集与测定

2016年9月21日—2017年11月3日轮作周年,黑麦草是在每次刈割后、紫云英和马铃薯均在收获期测定每重复小区地上部分鲜样产量,同时取鲜样0.50 kg测定其干物质量。其中马铃薯地上部分鲜样包括马铃薯秸秆和鲜薯,分开测产与取样分析。油菜收获时每重复小区随机取2 株植株样测定其秸秆干物质量,每重复小区单打单收测其油菜籽产量。在早、晚稻收获期,每重复小区随机取3丛水稻植株(分为水稻籽粒和秸秆)测定其干物质量。试验处理每小区早、晚稻单打单收,脱粒并晒干去杂质后测其籽粒产量。各种植季作物的经济目标产量和秸秆干物质量见表3。

植株样均是105 ℃杀青1 h,75 ℃烘干至恒质量,测其各部分干物质量后磨碎过筛。植株样全N 采用硫酸-过氧化氢消煮,扩散法测定[11],植株样全P 采用硫酸-过氧化氢消煮,钼锑抗比色法测定[11],植株样全K采用硫酸-过氧化氢消煮,火焰光度法测定[11]。

1.3 物质、能量生产与光热及养分资源效率分析

1.3.1 干物质产能

单位面积生产的干物质产量与其干质量热值(即单位干物质热量)的乘积为干物质产能。干质量热值(GCV)指每千克干物质完全燃烧所释放的能量(kJ·kg-1),本试验冬季作物-双季稻轮作模式中各作物及农副产品的干质量热值见表4[12]。

表1 冬季作物-双季稻轮作各模式生育期Table 1 Growth period of different winter crop and double cropping rice systems

表2 冬季作物-双季稻轮作模式各作物生育期积温和太阳辐射Table 2 Accumulated temperature and solar radiation of different winter crop and double cropping rice systems in the growth period

表3 各种植季作物的经济目标产量和秸秆干物质量(kg·hm-2)Table 3 Economic target yield and straw biomass of crops in each season(kg·hm-2)

干物质产能(MJ·m-2)=单位面积的干物质产量×干质量热值

1.3.2 光能生产效率和年总辐射利用率[13]

光能生产效率以生育期间平均单位热量生产的单位面积干物质量表示[13]。

光能生产效率(g·MJ-1)=干物质生产量/单位面积的太阳辐射

年总光能利用率(%)=干物质产能/单位面积的全年太阳辐射×100[13]

1.3.3 积温生产效率和年有效积温利用率[13]

积温生产效率是指生育期间日均温≥10 ℃有效积温生产的单位面积干物质量[13]。

积温生产效率(kg·hm-2·℃-1·d-1)=单位面积干物质生产量/生育期间有效积温

年有效积温利用率(%)=作物生育期间有效积温/全年有效积温×100[13]

1.3.4 养分利用效率

表4 冬季作物-双季稻轮作模式各作物单位干物质热量Table 4 Heat of per unit dry matter of crops of the winter crop and double cropping rice rotation systems

养分积累总量=∑成熟期地上部各部位干物质质量×各部位养分含量

养分干物质生产效率(kg·kg-1)=成熟期单位面积干物质量/养分积累总量

养分收获指数(%)=籽粒养分积累量/养分积累总量×100

养分偏生产力(kg·kg-1)=籽粒产量/养分施用量

1.3.5 经济效益计算

经济效益(元·hm-2)=产值(元·hm-2)-成本(元·hm-2)

产值(元·hm-2)=产量(kg·hm-2)×单价(元·kg-1)

成本包括劳动力成本和农用投入品成本。本研究中双季稻劳动力成本(包括翻耕、水稻移栽、杂草与病虫害防治、收割以及管理等劳动力支出)和投入品成本(农药、水稻种子、肥料以及灌溉等)按2017 年生产实际支出并参考大田计算,分别为6 000.00 元·hm-2和10 600.00 元·hm-2。冬季作物种植季增加的投入品成本另外计算,暂不考虑冬季作物种植季投入的劳动力成本。

成本均以2017 年湖南省双季稻区实际价格为参考:化肥N、P2O5、K2O 市场价分别为3.80、5.20、5.30元·kg-1;紫云英种子价格为20.00 元·kg-1;黑麦草种子价格为10.00 元·kg-1;油菜种子价格为100.00 元·kg-1;马铃薯种薯价格为5.00 元·kg-1。劳动力工价为150.00 元·d-1。

2017年各季作物经济目标产出收购价格:马铃薯鲜薯为1.50 元·kg-1;黑麦草鲜草为0.15 元·kg-1;油菜籽为5.00 元·kg-1;早、晚稻谷分别为2.40、2.52 元·kg-1。

1.4 数据处理

数据采用Excel 数据表和DPS 7.05(Data processing system for practical statistics)软件进行分析整理,用Duncan 新复极差法检验数据差异的显著性水平(P<0.05)。

2 结果与分析

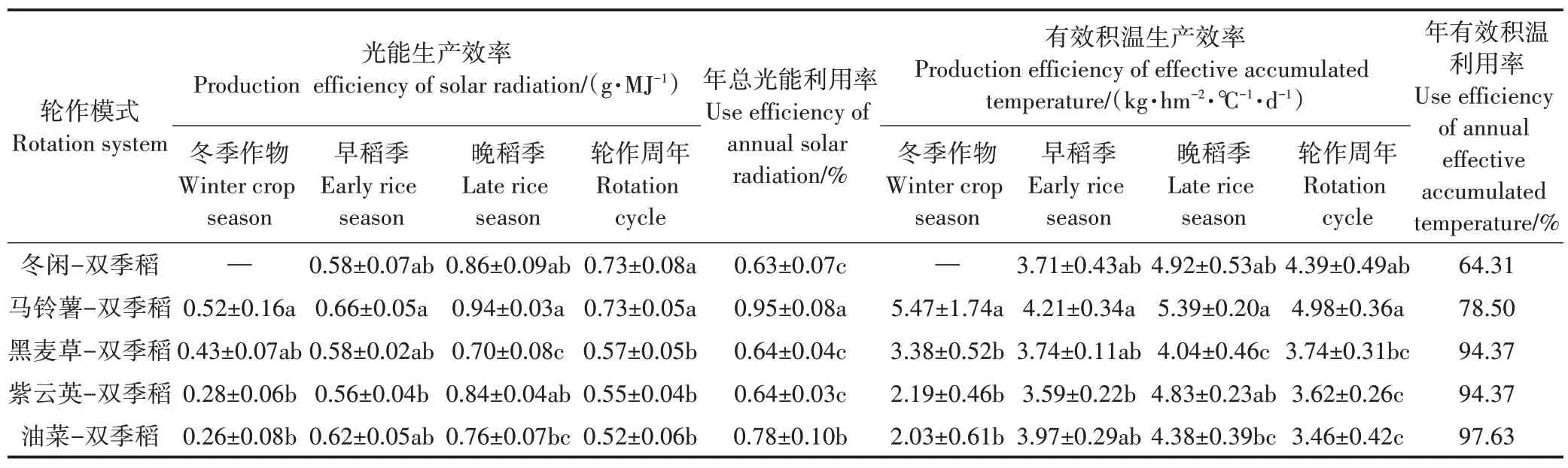

2.1 冬季作物-双季稻轮作模式光热资源利用效率

不同冬季作物-双季稻轮作模式的光温生产效率与周年利用率见表5。马铃薯-双季稻模式的年总光能利用率显著高于其他轮作模式,且轮作周年光能生产效率比黑麦草-双季稻、紫云英-双季稻、油菜-双季稻分别提高了0.16、0.18、0.21 g·MJ-1,增幅分别为28.1%、32.7%、40.4%,差异达显著水平(P<0.05)。从轮作周年各作物种植季光能生产效率来看,冬季作物种植季光能生产效率马铃薯-双季稻模式显著高于紫云英-双季稻和油菜-双季稻模式;早稻种植季光能生产效率马铃薯-双季稻模式显著高于紫云英-双季稻模式;晚稻种植季光能生产效率马铃薯-双季稻模式显著高于黑麦草-双季稻模式和油菜-双季稻模式。但是马铃薯-双季稻模式早、晚稻季光能生产效率及轮作周年光能生产效率与冬闲-双季稻模式相比差异不显著。

油菜-双季稻模式年有效积温利用率高于其他模式,接近饱和状态(97.63%),黑麦草-双季稻模式、紫云英-双季稻模式年有效积温利用率也较高,均超过94%。马铃薯-双季稻模式轮作周年有效积温生产效率比黑麦草-双季稻、紫云英-双季稻、油菜-双季稻分别显著提高了1.24、1.36、1.52 kg·hm-2·℃-1·d-1,增幅分别为33.2%、37.6%、43.9%,差异达显著水平(P<0.05)。从轮作周年各作物种植季有效积温生产效率来看,冬季作物种植季有效积温生产效率马铃薯-双季稻模式显著高于其他模式;早稻种植季有效积温生产效率马铃薯-双季稻模式显著高于紫云英-双季稻模式;晚稻种植季有效积温生产效率马铃薯-双季稻模式显著高于黑麦草-双季稻模式和油菜-双季稻模式。综上所述,从光热资源利用效率的角度来看,马铃薯-双季稻模式优于其他模式。

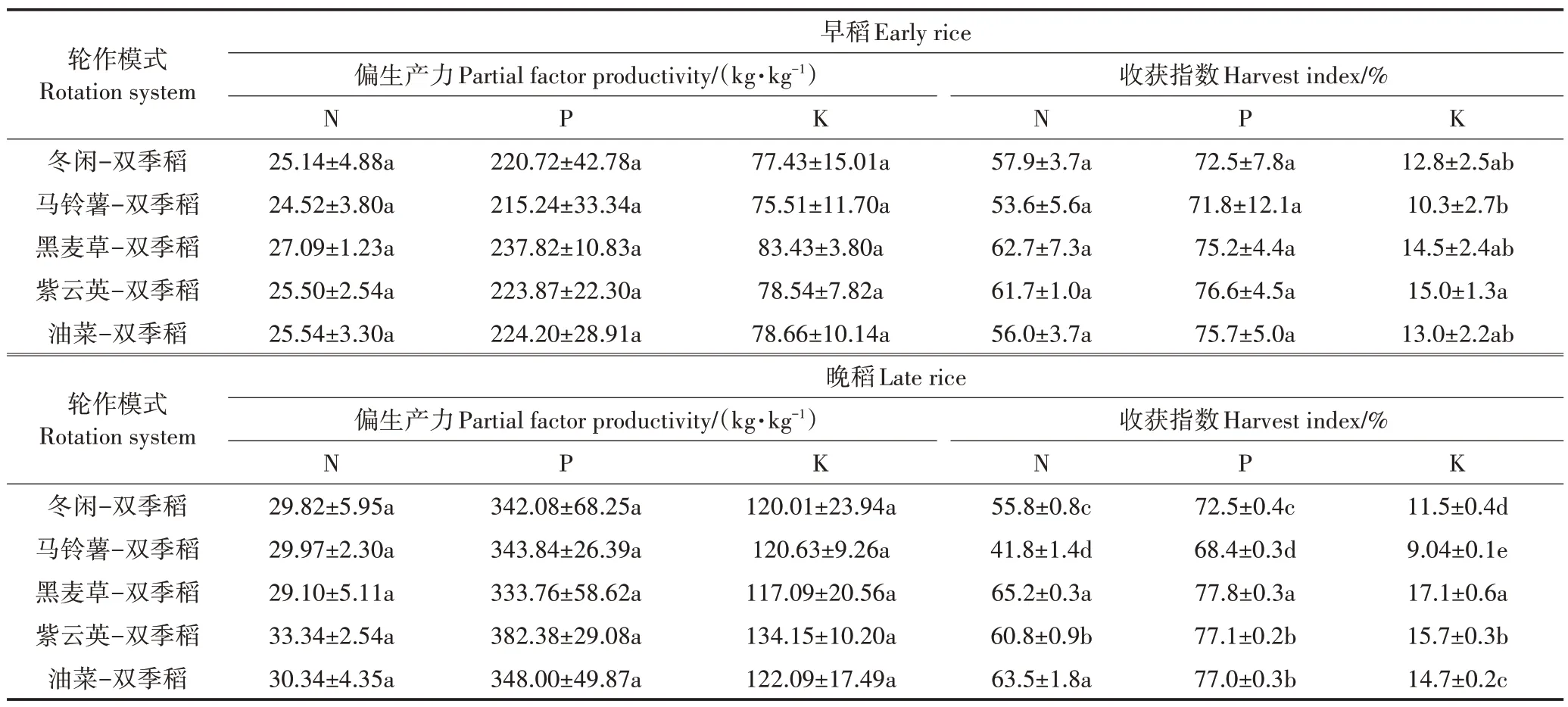

2.2 冬季作物-双季稻轮作模式NPK养分利用率

不同冬季作物-双季稻轮作模式的NPK 养分干物质生产效率见表6。各模式轮作周年P养分干物质生产效率无显著差异(P>0.05)。各模式轮作周年N养分干物质生产效率大小依次为马铃薯-双季稻(73.23)>冬闲-双季稻(69.84)>油菜-双季稻(68.30)>黑麦草-双季稻(65.47)>紫云英-双季稻(60.99),其中马铃薯-双季稻模式轮作周年N养分干物质生产效率比黑麦草-双季稻和紫云英-双季稻分别显著提高了11.9%和20.1%(P<0.05),而紫云英-双季稻模式轮作周年N养分干物质生产效率比冬闲-双季稻模式显著降低了12.7%。各轮作模式周年K 养分干物质生产效率大小依次为紫云英-双季稻(70.63)>冬闲-双季稻(66.10)>油菜-双季稻(57.58)>黑麦草-双季稻(56.37)>马铃薯-双季稻(47.91),其中马铃薯-双季稻模式轮作周年K养分干物质生产效率比紫云英-双季稻和油菜-双季稻模式分别显著降低了32.2%和16.8%(P<0.05),马铃薯-双季稻与黑麦草-双季稻模式轮作周年K养分干物质生产效率分别比冬闲-双季稻显著降低了27.5%和14.7%(P<0.05)。冬闲-双季稻与油菜-双季稻模式轮作周年NPK 养分干物质生产效率无显著差异。从NPK 养分干物质生产效率角度来看,冬闲-双季稻和油菜-双季稻模式优于其他模式。

本研究不同冬季作物-双季稻模式轮作13 年后未显著影响早、晚稻产量(表3),各模式早、晚稻季施肥管理一致,因此各模式未显著影响早、晚稻NPK 偏生产力(表7)。各模式早稻N、P 收获指数差异不显著,紫云英-双季稻模式早稻K收获指数比马铃薯-双季稻模式显著提高了45.6%(P<0.05);各模式晚稻K收获指数差异显著,黑麦草-双季稻模式晚稻PK收获指数显著高于其他模式(P<0.05)。从双季稻生产和双季稻NPK 养分利用率角度来看,黑麦草-双季稻模式优于其他模式。

表5 不同冬季作物-双季稻轮作模式的光温生产效率与周年利用率Table 5 Production efficiency and annual use efficiency of solar radiation and effective accumulated temperature of different winter crop and double cropping rice rotation systems

表6 不同冬季作物-双季稻轮作模式的NPK干物质生产效率(kg·kg-1)Table 6 N,P and K efficiency for biomass production of different winter crop and double cropping rice rotation systems(kg·kg-1)

表7 不同冬季作物-双季稻轮作模式早、晚稻NPK利用率Table 7 N,P and K use efficiency of early and late rice in different winter crop and double cropping rice rotation systems

2.3 冬季作物-双季稻轮作模式经济效益分析

将冬季作物纳入到双季稻的种植制度中,在不考虑冬季作物季劳动力成本投入的情况下,不同冬季作物-双季稻轮作种植模式经济效益见表8。不同模式轮作周年经济效益以马铃薯-双季稻模式最高,冬闲-双季稻模式最低。与冬闲-双季稻模式相比,马铃薯-双季稻模式经济效益增加了155.0%,油菜-双季稻模式增加了46.4%,黑麦草-双季稻模式增加了42.5%,紫云英-双季稻模式增加了9.6%。

因本研究不同冬季作物-双季稻轮作种植模式未显著影响早、晚稻产量,不同冬季作物-双季稻轮作种植模式经济效益差异主要是由冬季作物种植季的投入成本和产值造成。马铃薯-双季稻模式轮作周年成本是最高的,为高投入高产出型。黑麦草-双季稻模式和油菜-双季稻模式为低投入中产出型。紫云英-双季稻模式为低投入低产出型。从经济效益的角度看,马铃薯-双季稻模式优于其他模式。

3 讨论

马铃薯是调整优化种植结构的重要替代作物。本研究马铃薯-双季稻模式技术亮点是利用晚稻秸秆覆盖种植马铃薯且马铃薯收获后其秸秆翻压还田,促进了稻田周年农业废弃物的循环利用。冬闲-双季稻、紫云英-双季稻及油菜-双季稻模式轮作周年K养分干物质生产效率均显著高于马铃薯-双季稻模式;前期研究的长期定位试验结果[1]也表明:马铃薯-双季稻模式在马铃薯种植季K 盈余为255.21 kg K·hm-2、N 盈余为26.01 kg N·hm-2,说明在保证双季稻稳产条件下今后需要开展冬闲稻田种植马铃薯的化肥减施、NPK 肥料运筹及节本增效研究,因为相比于三大主粮作物,浅根系的马铃薯植株不易吸收根层以下的养分,容易造成NPK 肥料利用率下降、环境风险增加的隐患[14]。本研究表明马铃薯-双季稻模式在光热资源利用率和经济效益上优于其他模式,但实际生产中要考虑马铃薯种植的瓶颈,如薯块繁殖系数低,种植、储运成本高,易携带病虫害等问题[15]。

稻田冬种黑麦草不仅能产生大量的优质牧草,也能改善稻田土壤生态环境和土壤肥力[16-18]。前期研究的长期定位试验结果[1]也表明:稻田冬种黑麦草有利于促进早稻产量稳定性和可持续性的提高。发展黑麦草-双季稻模式还要因地制宜地考虑本地区及周边地区的畜牧业和渔业发展情况,让刈割的黑麦草替代部分工业化加工饲料。稳定可靠的需求可能会降低农民种植黑麦草的市场风险、保障其种植收益。

紫云英作为冬季豆科绿肥作物,利用其固氮贮碳作用既可减少水稻生产中的化学N 肥投入又能保证水稻稳产高产,在双季稻区“减肥减药”战略中成为研究热点。国内很多研究表明稻田冬种紫云英可减少水稻生产中的化肥投入并保证水稻稳产,经济效益比冬闲-双季稻模式高[6,19-21]。无论从资源利用率角度,还是经济效益角度看,紫云英-双季稻并不是最优模式。本研究紫云英-双季稻模式中,紫云英种植季投入了化学N 肥和P 肥,且早稻移栽前部分未翻压还田作绿肥的紫云英鲜草被移出田(移出田的紫云英鲜草2017 年为8 868.18 kg·hm-2,相当于移出田24.28 kg N·hm-2、2.05 kg P·hm-2、14.45 kg K·hm-2),造成绿肥生物资源的浪费。建议在紫云英-双季稻模式中减少紫云英种植季的化学肥料投入并在早稻移栽前将紫云英鲜草全量还田,充分利用紫云英的生物固氮作用和冬闲田光热资源来保证双季稻的稳产高产、降低购买化学肥料投入以增加该模式经济效益。唐海明等[8]研究表明:稻田冬种紫云英不仅增加了稻田冬闲期温室气体CH4和N2O 的总排放量,紫云英翻压还田后也增加后茬双季稻生育期间温室气体CH4和N2O的总排放量,紫云英-双季稻模式较冬闲-双季稻模式增加了稻田综合温室效应。因此,亟需兼顾生态环境效益开展对紫云英-双季稻模式的综合效益评价探讨和研究。

表8 不同冬季作物-双季稻轮作种植模式经济效益比较(元·hm-2)Table 8 Comparison of economic benefit of different winter crop-double cropping rice rotation systems(yuan·hm-2)

菜籽油是国内自产的第一大食用植物油,在国内食用油市场具有不可替代的重要地位。我国长江流域是双季稻的主产区,也是冬油菜主产区,油菜-双季稻模式是该区重要的三熟制模式。本研究结果表明:油菜-双季稻模式经济效益为低投入中产出型;NPK 养分资源利用率优于紫云英-双季稻模式和马铃薯-双季稻模式。前期长期定位试验结果[1]也表明:稻田冬种油菜有益于晚稻产量稳定性和可持续性的提高。油菜秸秆还田能改善土壤肥力和增加水稻产量[22],油菜-双季稻模式中油菜籽收获后油菜秸秆还田在湖南大田生产中也已被实践和推广。本研究在晚稻田套播油菜,大田生产上会影响晚稻机械化收割。随着农村劳动力的减少和水稻生产的全程机械化,需要选育、选用迟播早熟油菜品种以解决湖南油菜-双季稻模式前后茬的时间矛盾;同时也要推广油菜轻简化生产技术,以提高农民生产效益。虽然冬闲田种植油菜的经济效益没有马铃薯高,但油菜开花能促进农村观光,产生的间接经济效益不容忽视。在农业供给侧改革和市场消费理念触动下,也需要开展“菜用”油菜(油菜苔)或饲用油菜(双低油菜)与双季稻轮作的相关研究。

总之,将冬季作物纳入到双季稻的种植体系中,开发冬闲稻田,大力发展冬季农业,不仅可保障粮食安全、促进农民增收,而且使冬季作物-双季稻轮作种植模式资源得到优化配置,有望在稻作区扶贫攻坚和乡村振兴国家战略中发挥重要作用。

4 结论

冬闲-双季稻、马铃薯-双季稻、黑麦草-双季稻、紫云英-双季稻及油菜-双季稻5种轮作模式相比较,马铃薯-双季稻模式光热资源利用率高、经济效益好,适合在湖南双季稻区推广,可成为增加农民收入的一种方式。