中国红树林一种新害虫——秋茄蛎盾蚧

王胜坤,黄华毅,李琨渊,黄少彬

(1.中国林业科学研究院热带林业研究所,广东 广州 510520;2.广东省林业科学研究院,广东 广州 510520;3.广东生态工程职业学院,广东 广州 510520)

蛎盾蚧属Lepidosaphes属于半翅目Hemiptera蚧总科Coccoidea盾蚧科Diaspididae,目前该属全世界已知195种,我国已知分布45种[1]。该属的鉴别特征是雌虫体纺锤(梭)形,通常体缘有腺刺或前端有腺廇;中臀叶不联结,分离,中间有一对腺刺,第2臀叶分为两瓣,厚皮棒如存在则短;第3臀叶和第4臀叶小或消失,具有锯齿状的突起;胸腹各节侧面常有大小不同的腺管、腺瘤及腺刺等分布[2]。背管腺2列,通常缘管腺6对,亚缘区和亚中区的管腺通常较多,前腹部和胸部也有类似的管腺;背面亚缘区突起常存在;侧廇和腺刺常存在于一些腹节间。围阴腺5群[3]。

近年来,随着红树林人工林和修复林的增加,红树林虫害种类和数量呈递增趋势,特别是蚧虫已成为红树林的重要害虫之一,秋茄Kandeliaobovata是红树林湿地的主要树种之一。徐家雄等报道粤港地区红树林中秋茄害虫7种,其中盾蚧1种[4]。纪燕玲等报道粤东地区红树林中秋茄害虫10种,其中盾蚧和粉蚧各1种[5]。刘文爱 等详细描述了广西红树林秋茄植株上4种盾蚧的形态学特征及寄主种类[6]。刘文爱等报道了广西红树林8种蚧虫的发生和扩散规律,这8种蚧虫都寄生于秋茄[7]。

笔者分别于2019年3月和2020年6月在秋茄上采得一种蛎盾蚧,制作玻片标本,通过形态学鉴定该虫为秋茄蛎盾蚧Lepidosaphespallidula。该虫在我国尚未见到报道,为我国新纪录种。将该虫的形态鉴别特征、寄主植物、地理分布和经济重要性进行描述,旨在为识别红树林蚧虫提供参考。

1 材料与方法

1.1 标本采集 本种蚧虫于2019年3月13日由王胜坤、黄少彬首次采集于珠海淇澳岛红树林的秋茄上,2020年6月17日李琨渊再次采集于广东省惠东县红树林的秋茄上。

1.2 标本制作 将采集蚧虫标本带回室内,部分保存在75%乙醇溶液中,部分干燥保存。玻片标本的制作参照上海昆虫博物馆的玻片制作程序[8]。

1.3 鉴定方法 根据外部形态特征进行鉴定。形态术语遵循 Williams and Watson[9]。使用莱卡DM750显微镜观察玻片标本,观察倍数为100~400X。测量和统计数据来自所有可用标本,测量单位除虫体长宽使用毫米(mm)外均采用微米(μm)。使用显微摄像系统对玻片标本拍照。检视标本保存于广东生态工程职业学院昆虫标本室。

2 结果与分析

2.1 分类地位 秋茄蛎盾蚧Lepidosaphes pallidula(Williams),曾用名Mytilaspis gloverii pallida,Lepidosaphes pallida,Lepidosaphes pallidus,Lepidosaphes gloverii pallida,Mytilaspis(Lepidosaphes)pallida,Mytilococcus pallidus,Insulaspis pallida,Insulaspis pallidula,Lepidosaphes pallidula。

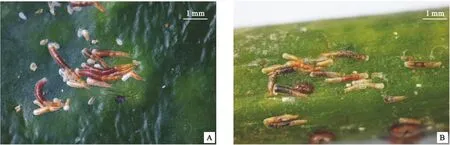

2.2 危害部位 秋茄蛎盾蚧寄生于秋茄的叶和枝条表面(图1)。

图1 秋茄蛎盾蚧危害部位Fig.1 Harm position of Lepidosaphes pallidula(Williams)

2.3 形态特征 雌介壳狭长,前端狭,后端略宽,末端圆形,有的弯曲,深褐色至黑色。蜕皮位于前端,第一蜕皮黄色,第二蜕皮黄褐色。后端深褐色至黑色;介壳长1.70~2.50 mm,宽0.25~0.40 mm。雌成虫体长椭圆形,白色。

雄介壳颜色和形状同雌介壳,狭长,前狭后宽,蜕皮位于前端。介壳长1.00~1.25 mm,宽0.25~0.30 mm。

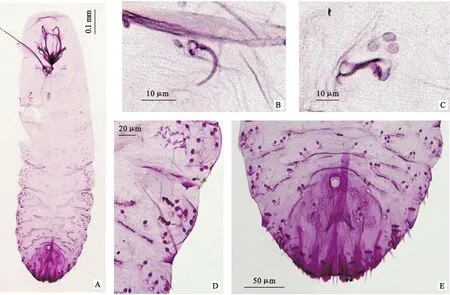

雌成虫显微特征 体细长,长0.76~1.22 mm,宽0.23~0.30 mm,除臀板硬化外其他体表皮膜质(图2A)。触角瘤上有l根长刚毛(图2B),两触角相距较远,约为触角长度的3倍,触角附近通常有4个小管腺。前气门腺2~3个(图2C),后气门腺无。第Ⅰ和第Ⅱ腹节、第Ⅱ和第Ⅲ腹节之间侧缘常具有侧距(图2D);少数第Ⅲ腹节和第Ⅳ腹节间也有腹刺;个别只有第Ⅰ和第Ⅱ腹节之间有腹刺。臀板有2对明显臀叶(图 2E)。中臀叶长 11.13 μm(8.69~ 13.32 μm),宽 11.24 μm(9.69~12.97 μm),中臀叶长宽约相等;中臀叶间距10.73 μm(9.08~ 12.64 μm),为中臀叶宽的 0.96倍;内外边缘垂直,通常内侧边缘比外侧边缘长,内、外侧边缘有缺刻,末端圆;内外缘厚皮棒存在。第2臀叶很发达,分两瓣,内分叶较大,外分叶小,内分叶也有厚皮棒存在,外分叶有时也有硬化棒存在。第3臀叶和第4臀叶简单,仅呈小的齿突。腺刺在中臀叶之间有2根,长于中臀叶;中臀叶和第2臀叶之间2根,长度与中臀叶约相等;第2臀叶和第3臀叶之间的腺刺也有2根,长度最长,腺刺分布形式为2-2-2。第III—IV腹节外的腺刺较小,每节有2根。小管腺在中胸腹面沿侧缘分布有很多,在后胸及腹面气门后成横带。背管腺有2种类型;大管腺仅存在于体缘,中臀叶与第2臀叶间1个,第2臀叶与第3臀叶间2个,第3臀叶与第4臀叶间2个,第4臀叶外1个,分布形式为1-2-2-1;小管腺分布于第II-VI腹节亚缘区和亚中区,亚缘区各节的数量分别为3~5,2~6,4~6,1~2,0;亚中区各节的数量分别为 1~5,4~7,4~8,2~3,2。围阴腺 5群,2~4/3~10/4~7,阴腺总数22~32。

图2 秋茄蛎盾蚧雌成虫显微特征Fig.2 Microscopic characters of female adult of Lepidosaphes pallidula(Williams)

2.4 与近缘种的区别 秋茄蛎盾蚧Lepidosaphes pallidula与L.pallida及L.newsteadi形态非常相似[10],现用检索表将这3种蛎盾蚧加以区别。

3种近缘种蛎盾蚧检索表

1.腹部第Ⅰ腹节或第Ⅰ腹节和第Ⅱ腹节之间,以及第Ⅱ和第Ⅲ腹节之间常具有侧距;少数第Ⅲ腹节和第Ⅳ腹节间也有侧距 ………………………………………………………………………L.pallidula(Willaims)

1.腹部第1腹节或第Ⅰ腹节和第Ⅱ腹节之间,以及第Ⅱ和第Ⅲ腹节之间无腹刺 ……………………………2

2.臀板上腺刺分布形式为2-2-2,两中臀叶的间距与中臀叶的宽度约相等,发生于针叶树上 …………………………………………………………………………………………………………L.pallida(Maskell)

2.臀板上腺刺分布形式为2-2-0或2-2-1,两中臀叶的间距比中臀叶的宽度宽 …L.newsteadi(Sulc)

2.5 寄主植物和地理分布 秋茄蛎盾蚧目前已知的寄主植物有9科10属,包括漆树科Anacardiaceae杧果属Mangifera(杧果M.angifera、印度杧果M.indica),锦葵科Malvaceae木槿属Hibiscus,西番莲科Passifloraceae西番莲属Passiflora,红树科Rhizophoraceae红树属Rhizophora和秋茄树属Kandelia,芸香科Rutaceae九里香属Murraya,杨柳科Salicaceae箣柊属Scolopia[10-11],芸香科Rutaceae柑橘属Citrus,大戟科 Euphorbiaceae变叶木属Codiaeum[12],桃金娘科Myrtaceae番石榴属Psidium(番石榴P.guajava)[13-14],茄科 Solanaceae文茄Solanum melongena[15]。

在中国(珠海、惠州惠东),澳大利亚,埃及,印度,伊朗,毛里求斯,巴基斯坦,斯里兰卡[9,11,14-20]等地有分布。

3 讨论

秋茄Kandeliaobovata隶属于红树科Rhizophoraceae秋茄树属Kandelia,是红树林常见树种之一。常绿灌木或小乔木,树高可达8~10 m,耐海水淹浸,适宜生长在中潮带,国内分布于海南、广东、广西、福建、浙江、台湾和港澳地区等。树皮中的单宁含量达12.3%,可作染料或鞣料;树皮有止血敛伤的功效,可入药;材质坚重,耐腐,可制作车轴、把柄等小件[21]。

秋茄蛎盾蚧可取食9个科10个属的植物,分布于8个国家和地区,寄主范围广,适应能力强,防治困难。该虫可吸食寄主汁液对植物的叶片和嫩枝造成危害,引起被害植株叶片黄化、枯萎、凋落,造成寄主生长缓慢,发生严重时可导致幼树死亡。

近年来,该虫严重危害秋茄,引起植株黄化,造成植物光合作用能力下降,在广东珠海和惠州两地引起新造林地植株死亡,影响宜林滩涂沿海防护林的营建,对我国困难滩涂红树林的恢复形成潜在威胁,因此需对该虫的发生规律和危害特性及防治技术进行深入研究,防止其进一步扩散危害。

志谢:感谢北京林业大学武三安老师对此蚧鉴定和中文命名给予的大力帮助。