“特殊群体的问题也是所有人的问题”

南方周末特约撰稿 曾雯湘

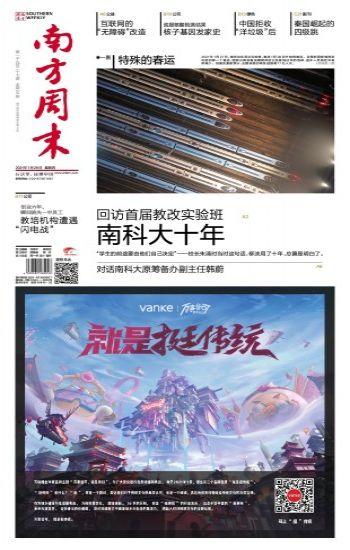

2020年5月18日,厦门市厦禾路开禾公交站,老人用放大镜看手机。视觉中国 ❘图

★每个人都会经历需要“信息无障碍”的瞬间,比如在嘈杂的餐厅里听不清别人说话等。每个人也会衰老。为此,“许多为老年人和特殊群体做的设计和创新,最终都会惠及所有人”。

“当我们优先考虑残障人士的需求的时候,往往能够发现未被解决的痛点,激发出创新的科技思路”。

视障人士阿冲很早开始使用手机,几乎算是最早的智能手机用户。

视障人士使用手机的方式和普通人不同,他们通过打开手机辅助功能中的旁白(VoiceOver),凭借倍速的语音读取屏幕的信息。除了衣食住行,阿冲甚至可以用智能手机中的导航软件“看”周围的环境。

但常常有读不出来的时候。

点外卖时一个简单的动作——领取红包的时候出现的按钮“点击领取”,手机可能读不出来。一些活动海报——文字和图片重叠到一起,或是一些手写文字,读屏也常常识别不出来。

关于信息无障碍,中国互联网协会将其定义为任何人在任何情况下都能平等、方便、无障碍地获取信息、利用信息。这是一个理想化的定义,目前,国内公共服务类网站及移动互联网应用(App)无障碍普及率很低,多数存在界面交互复杂、操作不友好等问题。

这些问题,最终使得老人和特殊群体在使用智能手机时依然存在诸多障碍。

为推动信息无障碍的发展,2020年9月到11月,工信部和国务院办公厅相继印发文件,推进信息无障碍。

2021年1月起,工信部开展为期一年的“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”(以下简称“专项行动”),结合不同类型特殊群体的需求,进行互联网应用的无障碍改造。

但改造不仅满足特殊群体的需求。谷歌无障碍设计师夏冰莹告诉南方周末,现实生活中,每个人都会经历需要“信息无障碍”的瞬间,比如在嘈杂的餐厅里听不清别人说话等,每个人也都会衰老,“许多为老年人和残障人士做的设计和创新,最终会惠及所有人”。

老人:“我怕它骗我”

2020年一整年,不时会传出“老人不会扫健康码,无法上公交车”的新闻,引发公众关注。2021年1月初,辽宁抚顺一位老人乘坐公交车时又因无法出示“健康码”与当值司机发生争执,随后,抚顺市交通运输局公开道歉。

深圳信息无障碍研究会秘书长杨骅告诉南方周末,新冠肺炎疫情中,社会出现信息化的快速发展,“同时暴露出更多信息鸿沟的问题”。

一些“不善用”或“不会用智能手机”的老人,快速卷入使用智能手机的潮流,但使用过程中面对很多阻碍。为此,工信部也在“专项行动”中强调“适老化”,提出帮助老人们尽快适应信息化的时代。

什么是“适老”? 广州市启创社会工作服务中心(以下简称“启创”)长者服务总主任余婉莹向南方周末解释,首先要便于老年人日常消费,比如保留传统金融服务,提升网络消费便利化水平。

其次,要考虑到老人家的使用阅读习惯,“字大一点,减少那种不断的跳转,不断地跳转会让老人家恐慌。”

而其中最大的问题是“不会用”,国务院办公厅颁发的解决老年人运用智能技术困难的实施方案提出“加强培训,鼓励亲友、村(居)委会、老年协会、志愿者给老人提供相应帮助,开展老年人智能技术教育”。“其实就是教他们会用手机,通过不同的渠道帮他们适应。”余婉莹认为。

自2014年起,启创面向老年人开设手机班,教他们如何使用手机App,如微信支付、发红包、线上预约挂号等。60岁的梁慕玲是手机班的学员之一,她跟着社工学习手机操作,遇到问题还会和身边的同龄人互相交流、学习。疫情期间,社工教老人们如何用手机扫健康码、买菜、买口罩。反复学习后,对梁慕玲而言,各种扫码已不是难事。

但梁慕玲害怕手机里弹出来的红包和跳转出的“优惠”页面。“我怕它骗我。”她怀疑是诈骗信息,但又弄不清楚,手机对她来说,始终有一种警惕和畏惧,“遇到这些界面要避开”。

启创的社工注意到老人的担忧,展开了一些线上线下的讲座,帮助老人了解防诈骗和健康方面的知识,还建了一个社工与老人的群,接收消息,同时确保遇到问题能找人商量。

此外,在残障群体中,老人也是学习的“重灾区”。身为广州合木残障公益创新中心的工作人员,静睿的日常工作之一,是支持其他残障社群更好地使用手机等电子设备,他发现不少视障老人很难去理解也难以想象什么是窗口、什么是焦点、什么是标签栏等概念。当遇到必须网上办理的业务时,这些老人不会操作,就只得去街道办或市残联求助志愿者,十分无奈。

看见特殊群体的需要老人们常见的焦虑是“不会用”,而互联网应用如何进行无障碍改造,更多的意见来自资深用户。

阿冲告诉南方周末,铁路12306的验证码曾让视障伙伴吐槽了很久,“请挑出下面哪一台是排风扇,底下噼里啪啦有好几个风扇,但哪个是排风扇?”

和阿冲类似,静睿的生活基本上离不开智能手机。

静睿18岁因意外失明,迄今已有14年。失明头4年,他没有出过家门。近些年,在智能手机的协助下,静睿渐渐觉得视力障碍不再是“一个太大的问题”。但小问题总是不断。除了图像识别,有一些验证操作也成问题,“比如拖动滑块到指定的地方,点出什么图中倒立的文字,图中哪个是飞机,我们完全做不到。”

静睿的同事阿璐还发现了一些

工作问题,“要填一个表格,写着点击进入,但它是不读的,就变成了一个图片,图片又可能不读。”在阿璐看来,如果程序开发者意识到视障人士的需要,设计时做轻微改动也许就能改善。

有的软件专门为视障人士设计,该群体的用户却不爱使用。比如2019年10月,中国盲人协会与美团合作发布的“美团语音盲人定制应用”,可以通过“语音交互”的方式完成外卖下单全流程。但静睿告诉南方周末,他身边的视障伙伴根本没人用。

其实在日常生活中,他们点餐跟普通人一样,听读屏语音即可,但使用这个应用,整个过程需要语音化的一问一答。想要点某一类食物时,语音助手逐一报店名,非常浪费时间,本来自己操作就三四秒的事情,使用了定制应用,反而增加不便。为什么会有这样的设计?“可能觉得视障伙伴用不了手机,只能够听语音。”静睿无奈地猜测。

夏冰莹在用户调研中听到更多的吐槽:“所有的按钮都太小了”“乱七八糟很难点”“第三方App设计不友好”“颜色太浅”,她发现学习科技产品对老人来说是“很恐怖的事情”,他们怕出错,也不理解为什么要“点三个点”,“三个点是什么?”

余婉莹也发现,手机应用多数针对年轻人开发,很少有针对老年人开发的应用。趣头条曾在2020年10月23日发布了《2020老年人互联网生活报告》佐证了余婉莹的发现,仅有2.63%的老年人玩小游戏。

对此,听力言语障碍群体平台广州音书科技有限公司的创始人石城川认为,根本原因是社会忽视了特殊群体的需求。

需要建立“无障碍”标准

忽视的原因种种,有时是产品设计师缺乏信息无障碍意识,有时和相关企业没有受到强制性约束有关。

阿冲非常期待“专项行动”的推出,“最好能够把App里那些弹窗都去了”“没了弹窗,大人小孩都会去用老人版”。阿冲认为那些层出不穷的广告、弹窗简直有违人性,毕竟人喜欢简单方便,“少花时间、少费事”。

但广告、弹窗带来的烦恼是所有人共同的烦恼,是用户体验的问题,如果得到解决,普通用户也能受惠。

夏冰莹告诉南方周末,从技术上解决这些问题并不难,都有改进、优化的空间,但“如果它和KPI(关键业绩指标)形成矛盾,那企业就没有改变的动力”。她相信,没有强制性要求,如果和商业利益相悖,多数企业不会做出改变。

目前,国内App设计都非常繁复,“菜单点好多层”,杨骅认为,是因为国内App功能综合化趋势带来的问题。为了应对障碍群体的不便情况,部分App选择开发不同的版本,例如老年版、视障版。但夏冰莹表示,这不是最佳解决方案。因为无障碍的方向本来应该是融合的,而非隔绝。从效率上来看,单独版本难以被目标人群发现,维护成本也更高。

需要改变的是设计者应当意识到信息无障碍。

如无法读取的验证码,杨骅认为,也应该从信息无障碍的视角,考虑不同人群的需求,提供多种验证方式,例如在图形验证码之外增加语音验证码或短信验证等方式。

夏冰莹认为,信息无障碍的意识往往会带来新的发现,因为特殊群体的问题,也是所有人的问题。“当我们优先考虑残障人士的需求的时候,往往能够发现未被解决的痛点、激发出创新的科技思路”。

2020年3月1日,中国互联网信息无障碍领域建立了第一个国家标准,由全国信息技术标准化技术委员会提出、浙江大学牵头、深圳市信息无障碍研究会参与起草的《GB/T37668-2019信息技术互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》,该方法用于互联网网页(含移动端网页)和移动应用产品的开发和测试。

早在国家标准前,2013年,深圳信息无障碍研究会联合腾讯、阿里巴巴集团等多家互联网公司发起信息无障碍产品联盟(CAPA),截至2021年1月,CAPA共有近60家相关单位。近年来,深圳信息无障碍研究会致力为产品提供专业系统的信息无障碍的系统解决方案,目前推动了六十多款产品信息无障碍的优化。

“这是一个落地的行动”

无论如何,“专项行动”给特殊群体以及无障碍推动者带来了更多期待。

在2020年12月25日的工信部新闻发布会上,工信部副部长刘烈宏介绍,“专项行动”首批将完成115个公共服务类网站和43个手机App的适老化及无障碍改造,覆盖范围包括国家相关部委及省政府、残疾人组织、新闻资讯、交通出行、金融服务等多个领域。刘烈宏分别就老年人、视力残障人士、听力残障人士、肢体残障人士提出了具体改造意见。

在杨骅看来,这次“专项行动”,是国内第一次从政策层面对互联网企业和产品提出明确的信息无障碍改造要求,“是一个落地的行动”,同时释放出一个积极信号,“如果企业在考核中表现良好,将获得相关无障碍标识,并记录在企业信用体系中,对企业而言是一个有力的鼓励”。

但石城川认为,单有这一专项行动是不够的,还有太多工作需要完善,比如企业具体实施、公民教育、立法等方面。

石城川是听障人士,11岁因病失聪后,读普通学校,靠看黑板上的板书和教材自学考上了大学。他后来发现,有些国家的听障学生会配备无障碍沟通辅助设备,但是中国高校并没有相应设备。从自身经历出发,石城川发现,难以获取信息一定程度上限制了残障者的个人素质,进而限制了就业范围。

除了具体的改进措施,多位相关行业从业者以及残障伙伴还希望能够尽快从法律法规层面确定信息无障碍服务。“立法能够起到强有力的约束作用”,杨骅相信,一些相关的法律法规制定出来,无论是企业还是社会组织,都有了比较明确的目标,“或者说有了比较明确的价值点”。

阿冲想得很直接,他希望完善相关法律和“专项行动”同步进行。“过几年不用扫健康码了,老人到底用得好不好就没人知道”。

对于阿冲、静睿来说,他们希望信息化能够更加无障碍,给更多特殊群体打开一扇门乃至一整个世界。

六七年前的生活,在静睿的记忆里很艰难,出行等各方面都不方便,基本上是按摩院到宿舍,“走两步就进入按摩模式”。但智能手机带来了改变,身边很多残障伙伴开始走出来,参加演讲活动、读书俱乐部,打开自己新的认知,也让社会看到这一群体的存在。

2021年1月18日下午,南方周末探访了广州市合木残障公益创新中心的办公室,看到静睿的同事韦琳正在使用电脑办公,但屏幕上一片漆黑。静睿笑着说,他们都是这样,喜欢把电脑屏幕关掉或者调节到最暗,省电也有安全感,“因为我们无法确认会不会有人站在背后看屏幕”。

他下班后常会和韦琳一起组队玩网游,遗憾的是目前让视障伙伴也能玩的游戏并不多。

两个人坐在漆黑的屏幕前玩游戏,主要靠声音去模拟一个场景,再脑补、想象一个画面。“其实很神奇的。”静睿曾跟先天视障的伙伴讨论游戏里的狼人是什么样,静睿小时候看电影看过狼人,知道是狼首怪物,而先天视障的伙伴觉得狼人就是一只站起来的狗,“同样一个游戏在不同人看来就是完全不同的东西。”

感受虽然不一样,并不意味着没有存在的意义,信息化的无障碍给了特殊群体人士新的机会,拥有丰富的生活。

一位先天视障的伙伴告诉静睿,他们的梦并非一片虚无,梦里有情景有画面,有小说里的情节,有人梦见自己是一个军人,又骑马又打仗的,热闹非凡。