超声引导腰方肌前路阻滞联合全身麻醉腹腔镜直肠癌手术患者术后镇痛及早期康复的影响

陈玲燕

(福建省漳州市中医院,福建 漳州 363000)

目前,微创的理念已经得到广泛的推广,作为常见的微创治疗技术,腹腔镜替代了多种传统术式,尤其是对于手术治疗的直肠癌患者,腹腔镜为疾病的治疗提供全新的支撑[1]。腹腔镜术式的手术方法有创伤小、术后恢复快及术后相关并发症少等诸多优势,然而手术不可避免引起应激反应且术后不能避免疼痛,所以需要做好合理的手术麻醉方式,确保手术顺利进行。在既往行腹腔镜直肠癌手术中,常是采取全身麻醉的方式,采取这一麻醉方式可取得良好的效果,但是全身麻醉方式却容易导致中枢敏化,同时在手术过程还需要大量的镇痛药物,如果在手术过程中使用大量镇痛药物极容易引起恶心呕吐、肠麻痹等不良反应的出现,这样常容易使手术顺利实施受到影响,甚至还有可能导致手术出现失败的情况[2]。而随着超声技术的发展及麻醉方式的应用与推广,相关研究表明在腹腔镜手术过程,在常规全身麻醉的基础上联合超声引导腰方肌前路阻滞可取得更满意的麻醉及镇痛效果,超声阻滞选择腰方肌阻滞,主要是该部位的前后侧、外侧均由胸腰筋膜包围,其上附着大量感应器及交感神经,所以在这一部位进行麻醉阻滞可有效缓解切口及内脏痛,然而关于这一麻醉阻滞方式是否可减少镇痛药的使用以及促进术后康复的价值尚且不明确[3]。基于此,本次研究中就探讨了采取腹腔镜直肠癌手术中应用超声引导腰方肌前路阻滞联合全身麻醉对手术的效果,以为相关人员提供有价值的参考,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择病例数:63例;疾病类型:直肠癌患者;研究时间:2019年2月至2020年7月。所有患者均接受腹腔镜直肠癌手术治疗。纳入标准:①患者均经病理学检查证实[4]。②患者均有良好手术指征,麻醉分级ASA在Ⅰ~Ⅱ级。③患者均自愿参与研究并签署知情同意书。排除标准:①肝肾等严重器质性疾病者。②麻醉药物过敏者。③手术禁忌者或使用影响神经肌肉功能药物者。遵循随机数字表法的分组原则,将研究对象的分组如下:观察组32例,男18例,女14例;年龄35~58岁,平均(46.24±1.63)岁;ASA分级:Ⅰ级21例,Ⅱ级11例。对照组31例,男17例,女14例;年龄33~58岁,平均(45.98±1.58)岁;ASA分级:Ⅰ级22例,Ⅱ级9例。

1.2 方法 两组患者在术前均做好术前准备工作,入室吸氧且及时开通静脉通路,检查心电图、心率、血压等基础体征。

对照组采取单纯全身麻醉方式,麻醉诱导方案:静脉注射0.05 mg/kg咪唑安定+0.3 μg/kg舒芬太尼+2.0 mg/kg丙泊酚+0.6 mg/kg罗库溴铵。睫毛反射消失置入喉罩,连接呼吸机进行机械通气,通气参数具体如下:潮气量6~8 mL/kg,通气频率12次/分,吸气∶呼气=1∶2,吸氧浓度60%,氧流量2 L/min,呼气末二氧化碳分压35~45 mm Hg。术中静脉靶控输注1.5~3.0 ng/mL 1%丙泊酚与吸入1.5%~2.5%七氟醚以维持麻醉,使BIS控制在40~50,心率平稳且波幅控制合理。

观察组在全身麻醉基础上进行超声引导腰方肌前路阻滞,主要是在麻醉诱导后选择双侧腰方肌前路阻滞。侧臀下垫软枕使探头清晰显露穿刺部位,做消毒铺巾,用彩超仪将探头置于无菌镜头套内,探头上涂抹耦合剂,在超声引导下做双侧腰方肌阻滞,选择QL2入路穿刺,用2~5 MHz低频凸阵探头,探头置于Petit三角以显露腹部结构。探头移动至腋中线,腹部层次逐渐减少,置于腋后线向后移动,先是腹横肌消失,然后是腹内斜肌、腹外斜肌消失,显露腰方肌。朝背侧略微移动探头见腰方肌后侧,用100 mm长20G短斜面针,借助超声引导平面进针方式插入穿刺针,注入2~4 mL生理盐水确定位置,在每一侧均注射25 mL 0.375罗哌卡因,若见药物在腰方肌后胸腰筋膜间隙扩散提示注射成功,术中同对照组一样进行维持麻醉。术后两组均连接自控镇痛泵,镇痛药为2 μg/kg舒芬太尼+8 mg昂丹司琼,混合100 mL生理盐水,阵容泵无背景剂量,单次按压剂量2 mL,锁定时间15 min。

1.3 观察指标 ①术后1、4、12、24、48 h舒适度(BCS)评分,分成0~4分,其中0分为持续疼痛,4分为咳嗽时亦无痛。②统计两组舒芬太尼用量,且统计两组术后苏醒时间、术后下床时间、肛门排气时间。③在出院的时刻,通过发放自制的满意度问卷调查,内容涵盖麻醉效果、疼痛程度、护理操作等内容,问卷总的分值为100分,分成以下3个满意度等级:非常满意(90~100分)、满意(70~89分)与不满意(70分以下)。

1.4 统计学方法 使用SPSS21.0软件做统计学结果分析,计量资料使用t检验,计数资料使用χ2检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

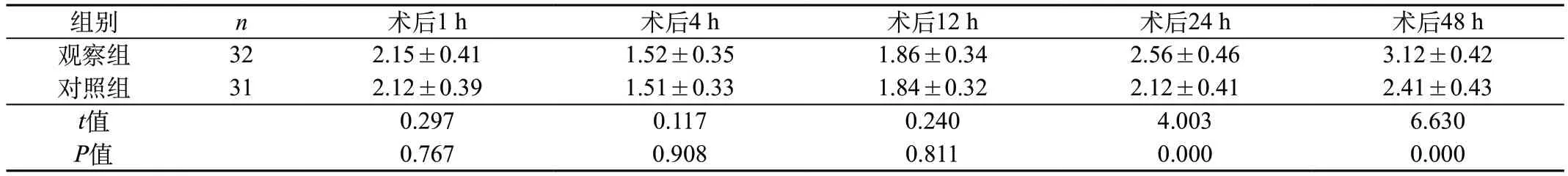

2.1 BCS评分 术后两组患者BCS评分表现为先降低后提高,在术后1、4、12 h的评分上两组比较差异无统计学意义(P>0.05),而在术后12、48 h的BCS评分上则是观察组显著高于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 围手术期指标 观察组患者舒芬太尼用量、术后苏醒时间、术后下床时间、肛门排气时间显著优于对照组(P<0.05)。见表2。

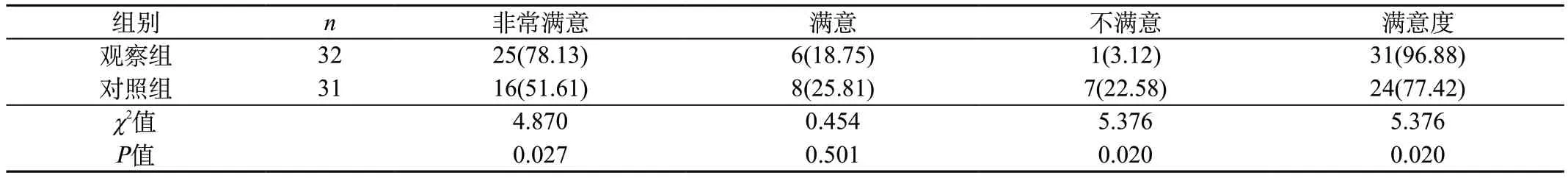

2.3 镇痛满意度 观察组患者镇痛满意度高于对照组(P<0.05)。见表3。

表1 两组术后不同时间点BCS评分比较(分,)

表1 两组术后不同时间点BCS评分比较(分,)

表2 两组患者围手术期各指标情况比较()

表2 两组患者围手术期各指标情况比较()

表3 两组患者镇痛满意度比较[n(%)]

3 讨 论

腹腔镜直肠癌手术是临床中的常见术式,采取这一手术方式对于直肠癌的治疗有良好效果[5-7]。在常规对患者的手术麻醉上,常常是采取全身麻醉的方式,尽快全身麻醉效果满意并且腹腔镜手术具有微创性,但是单纯全身麻醉方式却仍旧可引起全身应激反应与腹膜牵拉反应,且全身麻醉方式在术中也常需使用大剂量的阿片类镇痛药物,这样可能增加恶心呕吐的发生率,影响手术的顺利进行及术后康复,因此需探讨更为有效的麻醉方案[8]。

随着超声技术的广泛应用,超声下神经阻滞的技术也被应用到手术治疗中,其中超声引导下腰方肌前路阻滞被证实是一种安全且有效的麻醉方案,此外麻醉方案也有良好镇痛效果,可提高患者舒适度[9]。为了验证这一结果,在本次研究中就探讨对接受腹腔镜直肠癌手术治疗的患者,应用超声引导腰方肌前路阻滞联合全身麻醉方式的效果,结果中对患者术后不同时间段的舒适度评分进行观察,结果显示在术后1、4、12 h的评分上无显著差异,而在术后12 h、48 h的评分上则是观察组显著高于对照组,表明联合麻醉方法的镇痛效果满意,主要是因为腰方肌处在腹后壁脊柱的两侧,自该部位进行超声引导穿刺操作,可阻滞伤害性刺激自腹壁前侧感觉神经、交感神经传导,避免外周、中枢敏化形成,进而缓解患者疼痛[10]。在患者的围手术期指标上,结果显示在镇痛药用量上观察组较对照组少,术后康复时间观察组较对照组短,这也提示联合麻醉方案的效果满意,分析原因主要是腰方肌后路阻滞方式可经外周神经阻滞来避免进行手术操作的时候引起伤害刺激的传导,且抑制中枢或外周疼痛敏化的形成,并且还可避免在手术过程出现痛觉、感觉异常情况,且神经阻滞同常规全身麻醉联合也可发挥协同作用,进而使阿片类镇痛药的用量减少。此外腰方肌也可减少患者术后导尿管留置时间,这样可促进胃肠功能及下肢功能的恢复,促进患者术后早日康复[11-22]。本次研究通过满意度的调查发现,观察组满意度要比对照组高,这也提示联合麻醉方案的镇痛效果满意。本研究的不足之处主要是:在联合麻醉中,选择了全身麻醉后再进行超声引导下腰方肌阻滞的方式,未能观察到清醒时刻阻滞方式的效果,同时本次研究对腰方肌阻滞起效时间及维持时间未探讨,所以尚且需做进一步的观察及研究。

综上所述,腹腔镜直肠癌手术中,采取超声引导腰方肌前路阻滞联合全身麻醉的方式,可取得满意的镇痛效果,减少阿片类药物的用量,促进患者术后早日康复及提高患者镇痛满意度,因此值得推广应用。