基于MRI的类淋巴系统研究进展*

1.汕头大学医学院第二附属医院放射科 (广东 汕头 515000)

2.汕头市中心医院放射科 (广东 汕头 515000)

3.广东药科大学附属第一医院放射科 (广东 广州 510000)

徐 亮1,# 陈源锋2 贾岩龙1 林佳特3 丘金铭1 吴仁华1,*

在颅外器官及组织中,淋巴系统起到清除异物、启动免疫应答等重要作用。传统解剖学观点认为中枢神经系统并不存在包含内皮结构的淋巴管道。因此,针对有关颅脑代谢产物是通过何种途径进入循环这一问题,长期以来一直备受讨论。笔者现从以下几个方面阐述类淋巴系统的发现和相关研究进展。

1 类淋巴系统

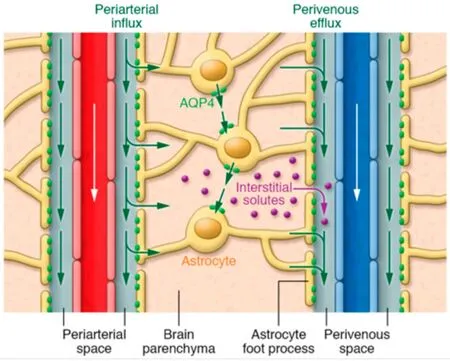

1.1 类淋巴系统的发现与构成 2012年,Iliff等[1]将荧光示踪剂注射到小鼠小脑延髓池中,借助双光子激光扫描显微镜实时观测,发现蛛网膜下腔内的脑脊液沿动脉旁间隙进入脑实质,同时脑实质液体沿静脉旁间隙流出,进一步敲除小鼠水通道蛋白4(Aquaporin 4,AQP4)基因模型发现上述液体的流动速率显著减弱,示踪剂的清除效率减少了70%。随后,Iliff等[1]又将可溶性β淀粉样蛋白(β-amyloid,Aβ)注入小鼠纹状体,发现Aβ可从上述血管间隙途径清除。这与外周淋巴系统具有相似功能,故将此命名为类淋巴系统,其工作模式见图1[2]。

脑脊液(cerebrospinal fluid,CSF)沿大脑表面动脉及穿支小动脉走行的血管周围间隙经星形胶质细胞终足上的AQP4介导流入脑实质,随后在脑实质内CSF与组织液(interstitial fluid,ISF)进行交换营养物质和代谢产物,最后以整体流的形式运输至静脉的血管周围间隙并流出大脑。以往研究证明,类淋巴系统可选择性地从中枢神经系统中清除某些代谢产物,如可溶性Aβ、tau蛋白、乳酸等,这可能与星形胶质细胞终足间隙大小约20nm有关。同时,类淋巴系统还能运输载脂蛋白E脂质等[3]。

1.2 类淋巴系统的功能调节 类淋巴通路功能的生理调节受多方面的因素影响。从蛛网膜脉络丛不断产生的CSF的单向流动是类淋巴系统的重要影响因素。这种单向流动促使CSFISF完成交换并借此清除脑代谢废物如可溶性蛋白Aβ等[3]。Iliff等[4]结扎鼠单侧颈内动脉,抑制与心脏周期相关的皮质穿透动脉的搏动,导致淋巴CSF示踪剂流入脑组织受损。相反,给予小鼠多巴酚丁胺时,发现穿透动脉搏动指数增加并且脑脊液示踪剂进入大脑的速率明显增加。借助超快磁共振技术,Kiviniemi等[5]发现心脏周期相关的脉动性负责将动脉周围CSF从Willis环离心推向皮质背侧表面,这项研究还确定了呼吸周期相关的脉动性使得静脉周围CSF向心性运动,以及与极低频率血管运动振荡相关的流体动力学。Kyrtsos等[6]研究发现,动脉管壁硬化使得脑实质内CSF-ISF的交换显著减少,而心率增高可减少脑实质内Aβ沉积。Ju等[7]发现阻塞性睡眠呼吸暂停综合症患者CSF中的Aβ水平较正常人下降。

综上,类淋巴系统的功能受到多种生理因素调节,这些生理因素的功能减退均会影响类淋巴系统CSF-ISF完成液体交换及代谢废物清除,从而参与了各种中枢神经系统疾病的发生。

2 类淋巴系统与中枢神经系统疾病的关系

往期研究表明,类淋巴系统与以下疾病包括但不限于阿尔兹海默病(alzheimer's Disease,AD)、帕金森、小血管疾病、糖尿病、创伤性脑损伤和中风有关[2]。AD是由tau和Aβ蛋白沉积、积累引起,Aβ异常折叠及tau蛋白的异常磷酸化使它们以斑块的形式聚集在大脑神经元的神经根和突触周围,导致神经传导减慢和神经毒性最终引发学习、记忆功能不可逆性减退[8]。类淋巴系统的损伤可能是这些废物沉积在神经元的主要原因之一。Peng等[9]发现老年AD小鼠的CSF流入大脑的容量明显减少,ISF的清除效率降低及明显的Aβ沉积,揭示了类淋巴系统功能受到抑制。创伤性脑损伤会诱导轴突损伤,导致tau蛋白异常释放到脑ISF、CSF中,从而显著影响类淋巴系统功能的运作[10]。急性缺血性中风和蛛网膜下腔出血亦会严重损害类淋巴系统功能[11],Gaberel等[12]用对比增强MRI在鼠缺血性中风模型和蛛网膜下腔出血模型中证实了以上结论。Raz等[13]用碘对比剂CT扫描发现血栓摘除术中出现了碘对比剂外渗,并且有较多残留于脑实质中,这表明急性缺血性脑卒中极大影响了类淋巴系统的功能。受篇幅限制,类淋巴系统与中枢神经系统疾病相关性本文将不一一详述。

上述表明,类淋巴系统与诸多中枢系统疾病相关,但其功能的障碍究竟是诸多神经系统疾病的原因还是结果亦或两者互为因果,仍是亟待解决的问题。

3 MRI在脑类淋巴系统的研究进展

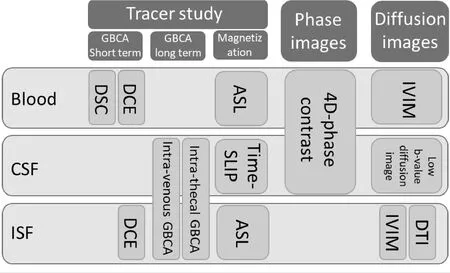

以往研究类淋巴系统的经典技术是光学成像技术,尤其是双光子显微技术(two-photon microscopy),这一技术的优点是具有相对出色的空间分辨率,但是受限于其低穿透深度,使得双光子显微技术仅适用于对大脑皮层小区域成像。由于该局限性,研究人员越来越多地应用MRI研究类淋巴系统。随着磁共振成像技术的迅猛发展,MRI空间分辨率相应提高,除了使用造影剂外,MRI图像的对比度可以很容易被诸多成像序列和不同参数改变。此外,不同的磁共振成像方法可以捕捉淋巴系统的不同信息从而提供了多个图像多种信息。最为重要的是,MRI非侵入性的特点对人体和动物的影响是目前现代医学检查技术手段中最小的,因此最为适合用于人体研究。最近Taoka等[14]总结了目前用于类淋巴系统的MRI技术,如图2所示。

2013年,Iliff 等[15]给大鼠鞘内注射顺磁性造影剂后,用动态对比增强磁共振成像(dynamic contrast- enhanced MRI,DCE-MRI)观察大鼠脑内CSF-ISF的交换,使得动脉旁脑脊液流入得以可视化并发现分子大小依赖的CSF-ISF交换。同时,得益于MRI的实时全脑成像技术,垂体和松果体凹部的两个关键内流节点也得以被发现。此外,可利用DCE-MRI定义一些简单的流体动力学参数表征CSF-ISF的交换。Absinta等[16]在2017年利用钆布醇(gadobutrol)和钆磷维塞(gadofosveset)两种钆基造影剂的不同化学性质,采用高分辨率3D头颅T1-MPRAGE序列(magnetization prepared rapid acquisition of gradient echoes)、有限T2-FLAIR(limited T2-weighted fluid attenuation inversion recovery)、T1黑血技术及T1-SPACE序列和病理学证实了人和灵长类动物硬脑膜内淋巴管的存在。这为对脑膜淋巴管非侵入性的研究提供了可能性。

图1 类淋巴系统工作模式[2]。periarterial space:动脉周围间隙;perivenous space:静脉周围间隙;AQP4:水通道蛋白4;astrocyte:星形胶质细胞;astrocyte foot:星形胶质细胞终足;periarterial influx:动脉流入;perivenous efflux:静脉流出。

图2 评估淋巴系统/神经流体动力学的MRI方法[13]。ASL:动脉自旋标记;DCE:动态对比增强;DSC:动态磁化率对比;GBCA:基于钆的造影剂;IVIM:体素内非相干运动;SLIP:空间标记反转脉冲;4D:四维。

Gaberel等[12]给小鼠枕大池注射DOTA-Gd后,用DCE-MRI发现在蛛网膜下腔出血及缺血性脑卒中模型中,病变部位的动脉流入途径被阻断,说明小鼠类淋巴系统的功能受到严重影响。2020年Mestre等[17]利用3D快速成像、DCE-MRI、DWI、脑脊液池成像等多种MRI成像技术辅以双光子成像技术证实了中风后早期脑水肿是由于缺血性扩散性去极化及缺血血管收缩引起,这些导致了血管周围间隙明显增大,相比健侧,血管周围脑脊液流入速度增加了一倍,揭示了类淋巴系统血管周围间隙内的CSF快速流入是中风后早期脑水肿主要来源,这一重大发现完善并修正了以往脑水肿发展的概念,为后续临床治疗提供了新思路。

大脑中血管周围间隙(virchow-robin space,VRS)是类淋巴系统的重要组成,且在常规MRI图像可以清晰显示。Liu等[18]最近用3.0T常规序列对32名特发性癫痫进行扫描分析,发现特发性癫痫组的VRS数量和体积明显高于正常对照组,并且发作持续时间和可见VRS计数以及体积呈显著正相关。Niazi等[19]对14名轻度认知障碍患者(mild cognitive impairment)进行3T-T2WI检查,再运用由Matlab设计的定制定量程序自动识别脑MR图像中扩大的血管周围间隙,发现相对于正常对照组,MCI患者的VRS显著增大,密度增大。因此,血管周围间隙在类淋巴系统中起到重要作用,与脑内各类疾病均有关联,提示这可能是一项行之有效的分子影像标志物切入点。

虽然MRI在研究类淋巴系统特别是无创性评估全脑功能方面显示出巨大的潜力,但如何运用正确的数学模拟类淋巴系统仍是一项巨大的挑战。目前常见的数学建模有多室动力学框架模型[20]、最优质量传输框架模型[21]以及利用DTI外流信息建模的模型[22]。这些模型均有其局限性还需要更多的工作继续弥补完善。

4 创新型MRI技术的应用

化学交换饱和转移(chemical exchange saturation transfer,CEST)磁共振成像提供了一种依靠氢质子交换间接测量低浓度物质和微环境性质的对比机制[23]。可交换氢质子的化合物经饱和脉冲作用下达到饱和状态,饱和的可交换氢质子经化学交换转移到自由水池,导致自由水信号降低,通过检测自由水信号的变化,间接获取具有可交换质子的溶质信息(即信号变化)。CEST的特点是使用了内源性标记物,无需注射外源性造影剂即可产生对比效果。不同于MRS,CEST技术可检测的化合物浓度远低于MRS,仅需要微摩尔级别的物质浓度便能够有效成像。这项新兴的潜在核磁共振技术可以用于人体的诸多成像,以检测机体体温、pH、酶活性和代谢物含量(葡萄糖、谷氨酸、肌酸、肌醇)[24]。Donahue等[25]借助酰胺质子(amide proton transfer,APT)化学交换饱和转移及MRI技术观察乳腺癌患者的淋巴水肿情况,并对间质蛋白进行定量,发现MRI技术和CEST技术均可有效评估乳腺癌患者的淋巴功能障碍,且CEST技术更加显著。Chen等[26]取活体猪淋巴液发现其在1.0ppm处相对自由水约有32% CEST效应,后对SD大鼠采取颈深淋巴结结扎处理,发现术后随着时间的延长,脑实质中淋巴液CEST(Lymph-CEST)效应逐渐增强,并与其行为学改变具有一致性。Lym-CEST技术可以可视化淋巴中存在的各种免疫系统内容物,如脂质、淀粉样β蛋白等,这些均是目前可用的临床磁共振序列无法测及的,这使得它对于探索类淋巴系统在疾病发病机制中的作用具有巨大的临床潜力。

5 结论与展望

类淋巴系统的发现是神经科学领域的一次重大发现。发展至今,MRI相关技术具有传统光学显微成像所不具备的优点,成为新一代类淋巴系统应用研究的主力军。笔者着重罗列了核磁共振成像相关技术在类淋巴系统中相关研究的贡献,这些研究均显示出类淋巴系统在众多脑部疾病发生发展中发挥着重要作用,但类淋巴系统功能障碍是诸多神经系统疾病发病的原因还是结果亦或两者互为因果,仍是后续医学工作和研究者们待解决的主要问题。与此同时,类淋巴系统的数学建模尚需相当程度的工作。相信假以时日,随着未来一层层相关奥秘的揭开,这些长期困扰人类的疑难疾病将逐步迎刃而解。

致谢

徐 亮:本文初稿的主要书写者及进度统筹人;陈源锋:本文的指导者,承担部分资料的收集,文章初次校稿人;贾岩龙:部分资料的收集,文章初次校稿人;林佳特:部分资料的收集,文章前言及背景书写者;丘金铭:部分资料的收集,文章初稿最后校对;吴仁华:文章的指导者,文章终稿的审阅人;基金支持者。

本综述的顺利完成,离不开导师吴仁华教授和课题组各位师兄师姐的细细指导,因此在此忠心感谢吴仁华教授及陈源锋等师兄师姐的耐心指导与帮忙!特别感谢在最终校稿时,吴仁华教授及陈源锋、丘金铭三维对本论文的认真核对和错误指出。同时,特别感谢中国CT和MRI编辑部人员的认真负责、高效率的校稿及对问题的耐心解答!最后,感谢国家自然基金(82020108016)及国家自然基金(31870981)提供的支持!