秸秆生物炭对草原矿区重构土苜蓿生长状况的影响

黄雨晗,曹银贵,2,*,周 伟,2,况欣宇,王 凡,白中科,2

1 中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京 100083 2 自然资源部土地整治重点实验室,北京 100035

生物炭是植物或废弃的原料通过热裂解而产生的固体材料[1],可以单独或者作为添加剂使用,能够改良土壤、提高资源利用效率、改善或避免特定的环境污染,以及作为温室气体减排的有效手段(国际生物炭协会(IBI),2013)[1- 5]。从南美亚马逊流域印第安人的黑土壤(Terra Preta)到中国最肥沃的东北黑土地,无一不是地表植被剥落、腐蚀、积累形成厚厚的腐殖质所演化而来的,其中来源于生物质“黑炭”的有机碳含量高达35%[6- 7]。在全球性资源日益匮乏,环境污染问题愈发突出的背景下,生物炭因具备丰富的孔隙结构、巨大的比表面积、大量的植物营养元素、较高的化学稳定性和较强的阳离子交换能力[8- 9],已被广泛应用于农业、环境及能源等领域[2,10]。

在近二十年的科学研究中,长期的田间试验为国内外学者准确评价生物炭农用价值提供了重要且可靠的数据[1]。众多研究表明生物炭作为土壤改良剂,可以改善土壤肥力[11- 12]、促进种子萌发和提高作物产量[13- 16]。近年来关于生物炭对植被生长状况影响的研究越来越多,例如国外学者Danso等[17]研究发现稻草生物炭能够提高退化土壤上玉米的干物质总产量、光合有效辐射和辐射利用效率;Jain等[18]研究表明在高酸性矿山废料中添加生物炭,可以提高植物修复效率,减轻植物的非生物氧化胁迫;Rashti等[19]研究证实通过生物炭进行的根际管理和淋溶可改善新鲜铝土矿渣中的植物性能。国内学者刘慧敏等[20]研究表明生物炭可以改善谷子幼苗地下根系和地上茎叶形态,提高叶片光合作用和根系对水分和矿质元素的吸收能力,从而促进谷子生物量的积累。且有研究发现适量的生物炭可以改善植被混凝土的特性,提高植被株高、根长及发芽率[21];随着生物炭添加量的增加,如小麦与黄花的根长和茎长[22]及高粱幼苗[23]等植被生长特征均呈现出低添加量促进、高添加量抑制的趋势。但另有研究表明生物炭在制备过程中,因不完全燃烧和热解所产生的多种多环芳烃化合物[24],会随生物炭施用量的增加而升高,从而对作物早期生长产生显著抑制作用[25- 26]。可见,生物炭对植被的影响不仅体现在其性质与功能上,其制备过程与施用方式对植被生长状况的影响更为显著[10,13,27- 28]。总的来说,国内现有研究大多集中在生物炭对农作物产量的影响上,关于生物炭对重构土复垦植被生长状况影响的研究较国外而言少之甚少。

现阶段,针对露天矿区损毁土地的复垦与生态修复工作迫在眉睫,土壤重构是其核心,植被重建是其关键[29- 30],而中国内蒙古草原矿区地处生态脆弱区,表土稀缺、气候干旱、土壤贫瘠、植被稀疏等均是阻碍该区生态修复进程的重要因素。因此,本文利用矿区固体废弃物重构土壤,生物炭改良土壤,以盆栽试验的方式开展秸秆生物炭对草原矿区重构土苜蓿生长状况影响的基础研究,筛选出最佳的生物炭施用方式,为草原矿区土壤重构与植被重建提供新思路,对于推进区域土地复垦与生态修复进程及实现秸秆资源化具有重要意义。

2 材料与方法

2.1 供试土壤

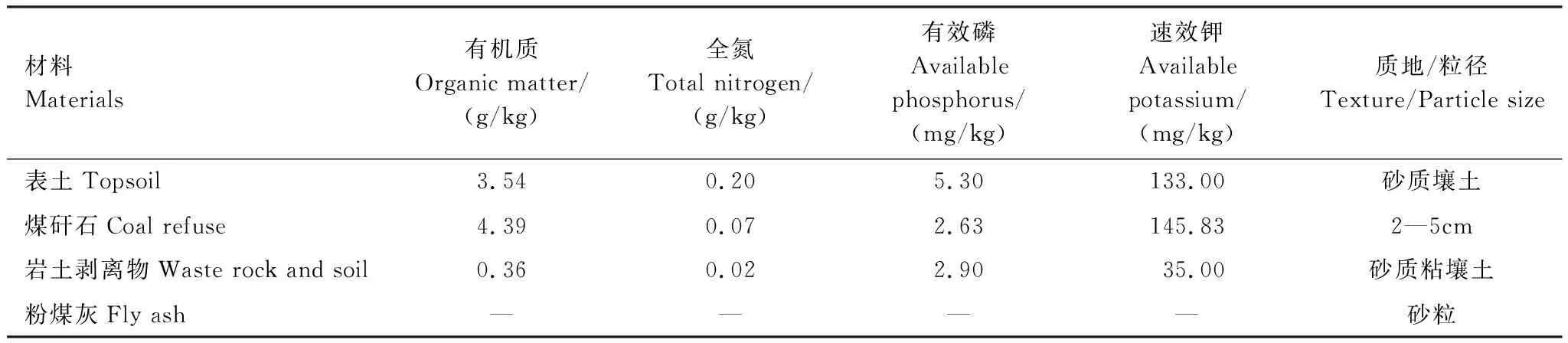

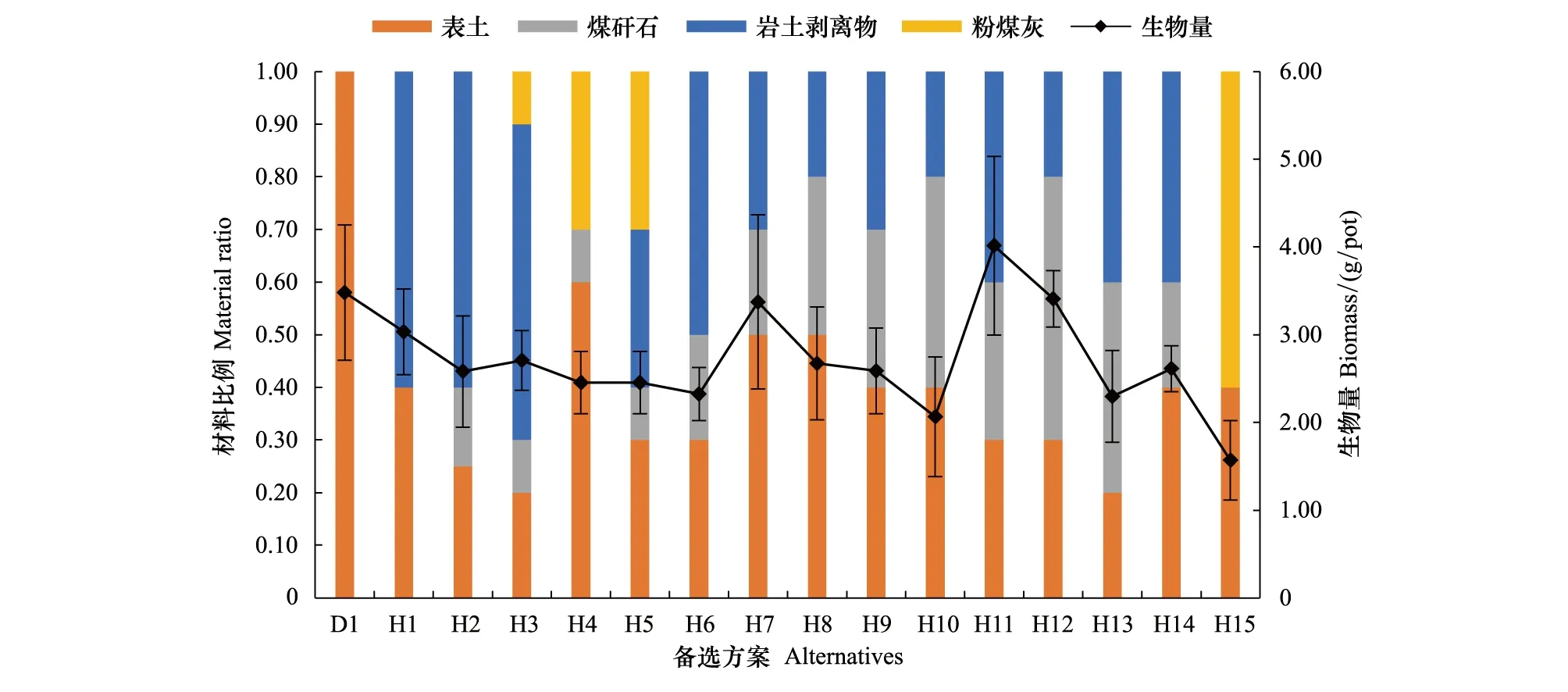

盆栽试验所采用的重构土壤原材料来源于内蒙古胜利矿区(115°30′—116°26′ E,43°57′—44°14′ N),包含表土、煤矸石、岩土剥离物(母质与生土混合物)及粉煤灰(表1)。2018年,于中国地质大学(北京)校内花房(116°21′09.0″ E,39°59′34.4″ N)开展了第一期盆栽试验[31],将以上材料按不同比例重构表层土壤,具体方案如图1所示。依据第一期盆栽试验草木樨地上生物量数据,筛选出植被生长状况最佳方案(H11)、中等方案(H3)及最差方案(H10和H15)为本试验的重构组,并设置表土对照组(D1)。所选方案中重构土壤的理化性质见表2,其中重构土壤pH值采用电位法测定;有机质含量采用电砂浴加热重铬酸钾(K2Cr2O7)容量法测定;全氮含量采用自动定氮仪法测定;有效磷含量采用碳酸氢钠Olsen(连续流动分析仪)法测定;速效钾含量以中性乙酸铵(CH3COONH4)溶液浸提、火焰光度计法测定;参照LY/T1225—1999《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》,采用吸管法测定重构土壤颗粒机械组成,土壤质地分级按美国分类标准进行;此外,重构表层土壤中的砾石含量为每kg土壤样本中粒径>2 mm的土壤颗粒质量含量,用重量百分数加以表示。

表1 重构材料背景值[31]

图1 盆栽试验备选方案Fig.1 Alternatives for pot experiment图中生物量均值为3次重复试验所得结果

2.2 生物炭制备

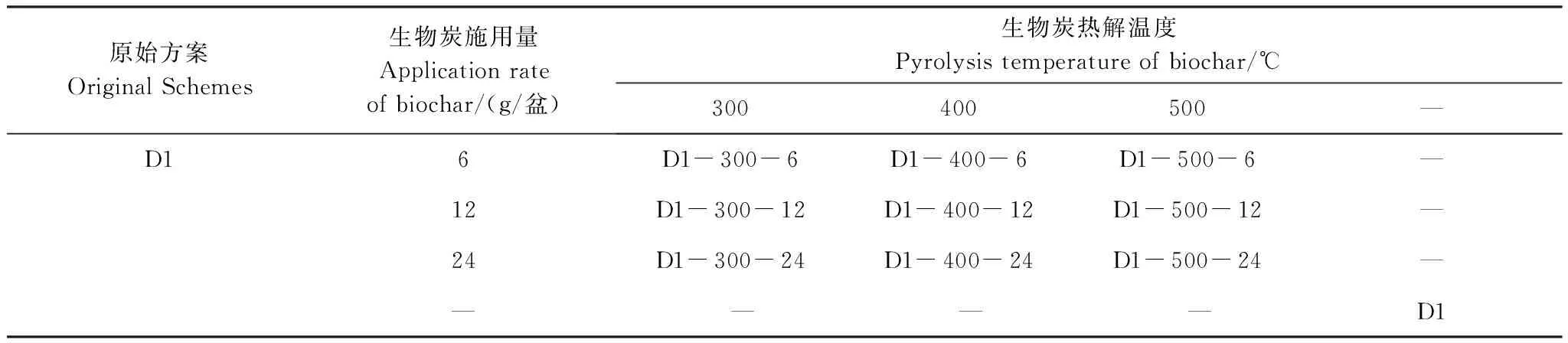

盆栽试验采用的生物炭原材料为废弃的玉米秸秆,制炭前将玉米秸秆风干,切成10 cm左右,放入炭化炉(专利批准号200920232191.9)。采用“程序升温控制”技术控制生物炭的热解温度,即每min升温8.5℃,达到最高目标温度后,维持此温度直至出气口无气体溢出,关闭加热程序,整个炭化过程大约10 h。按上述制炭方法分别制备300℃、400℃和500℃的玉米秸秆生物炭(表3),高温热解结束后,冷却至室温,打开炭化炉,取出生物炭,待盆栽试验施用。

2.3 试验设计

试验设置在中国地质大学(北京)校内花房,花盆高11 cm,直径10cm,表面积约为80 cm2,重构表层土壤厚度为10 cm。根据每hm2土地生物炭施用量0、7.5、15和30 t,对应设定盆栽试验生物炭施用量为0、6、12和24 g。将原始方案的供试土壤和不同热解温度的生物炭分别置于已铺设的试验帆布上,采用CP114电子天平称取所需生物炭,将土壤与生物炭按比例充分混合后置于花盆中,新处理方案以“原始方案-生物炭热解温度-施用量”为原则命名(表4)。

表2 盆栽试验所选方案土壤理化性质

表3 不同热解温度下生物炭的理化性质

表4 盆栽试验处理方案一览表

选取草原矿区复垦地先锋植被草木樨、紫花苜蓿及黄花苜蓿开展种子发芽试验,其发芽率分别为33.33%、64.67%、75.67%,最终选择黄花苜蓿为播种对象,每个花盆播种25粒种子。试验于2019年3月24日开始,以7d为一周期,记录其株数、株高、叶片长度及叶片宽度等生长状况指标,苜蓿计划生长周期为30 d,选取4月28日所监测的各项指标作为分析数据,以D1和D1- 500- 24为例,日常生长状况如图2所示。待后期的苜蓿抗旱试验结束后,于5月25日收割盆栽内苜蓿地上部分,采用实验室烘箱将其烘至恒重,温度设定为65℃,以获取苜蓿生物量数据。

图2 盆栽试验苜蓿生长状况Fig.2 Growth status of Medicago falcata in pot experiment

2.4 数据分析

采用Excel 2016和SPSS 22.0 软件对试验数据进行差异性分析[32],P<0.05。其中利用株数求取苜蓿出苗率,利用叶片长度和宽度求取叶面积,采用校正系数法[33],k值为0.71,计算公式为:A=KLW(A:叶面积;K:校正系数;L:叶长;W:叶宽)。

3 结果与分析

3.1 生物炭对苜蓿出苗率的影响

3.1.1生物炭对苜蓿出苗率的影响

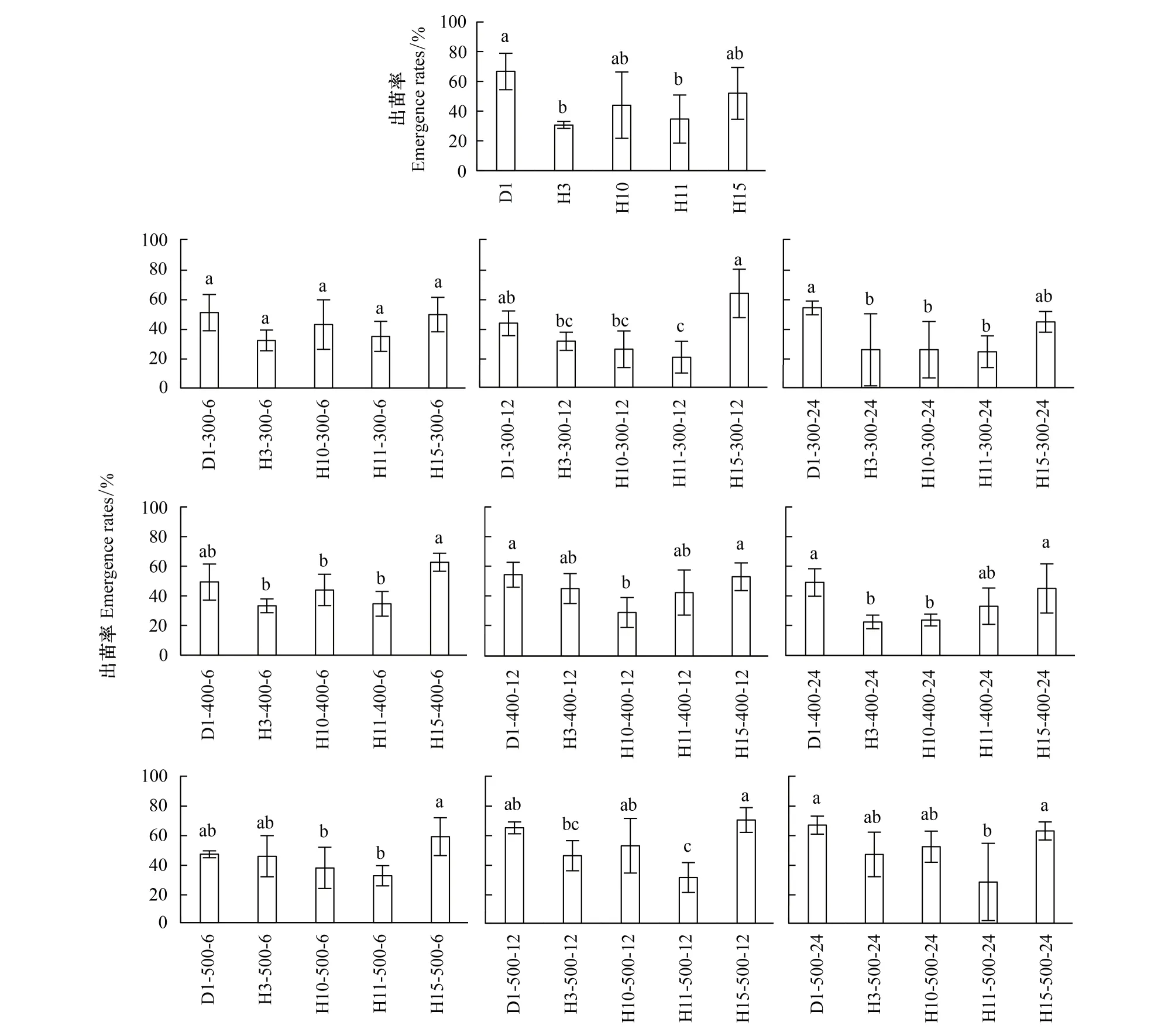

秸秆生物炭对重构土苜蓿出苗率影响的结果如图3所示:在表土对照组D1中,D1与D1- 500- 24处理方案的苜蓿出苗率最高,均为66.67%,二者与D1- 300- 6/12、D1- 400- 6/24、D1- 500- 6等处理方案存在显著性差异(P<0.05,下同),高出比例分别为31.59%、56.26%、35.14%、35.14%、42.86%,可见,生物炭的添加对于D1方案的苜蓿出苗产生抑制作用。在重构组H3中,H3- 500- 24处理方案的苜蓿出苗率最高,为46.67%,H3- 500- 6/12次之,为45.33%,其与H3- 300/400- 24处理方案存在显著性差异,高出比例分别为84.22%、105.90%;在重构组H10中,H10- 500- 12/24处理方案的苜蓿出苗率最高,均为52.00%,二者与H10- 300- 12/24、H10- 400- 24等处理方案存在显著性差异,高出比例分别为105.26%、105.26%、116.67%;在重构组H11中,各处理方案之间苜蓿出苗率无显著性差异(P>0.05),其中H11- 400- 12处理方案的苜蓿出苗率最高,为42.67%;在重构组H15中,H15- 500- 12处理方案的苜蓿出苗率最高,为69.33%,H15- 500- 24次之,为62.67%,其与H15- 300/400- 24处理方案存在显著性差异,高出比例分别为57.57%、52.93%。可见,仅热解温度为500℃的秸秆生物炭促进了重构土(除H11)苜蓿的出苗,300℃和400℃的生物炭抑制了苜蓿的出苗。

图3 生物炭对苜蓿出苗率影响的差异性Fig.3 Differences in the effect of biochar on the emergence rate of Medicago falcata

3.1.2重构土壤间苜蓿出苗率的差异

重构土壤间苜蓿出苗率的差异性分析结果显示(图4):在未添加生物炭的盆栽中,D1苜蓿出苗率最高,为66.67%,与H3、H11存在显著性差异(P<0.05,下同),高出比例分别为117.40%、92.32%,可见,重构组的苜蓿出苗率均低于表土对照组D1,且H15>H10>H11>H3。在热解温度为300℃的生物炭处理下,当施用量为6g时,各方案无显著性差异(P>0.05,下同),其中D1苜蓿出苗率最高,为50.67%;当施用量为12g时,H15苜蓿出苗率最高,为62.67%,与H3、H10、H11均存在显著性差异,高出比例分别为104.36%、147.38%、213.35%;当施用量为24g时,D1苜蓿出苗率最高,为53.33%,与H3、H10、H11均存在显著性差异,高出比例分别为110.51%、110.51%、122.21%。在热解温度为400℃的生物炭处理下,当施用量为6g时,H15苜蓿出苗率最高,为62.67%,与H3、H10、H11均存在显著性差异,高出比例分别为88.01%、42.43%、80.78%;当施用量为12g时,D1苜蓿出苗率最高,为54.67%,H15次之,为53.33%,二者与H10均存在显著性差异,高出比例分别为86.38%、81.82%;当施用量为24g时,D1苜蓿出苗率最高,为49.33%,与H3、H10均存在显著性差异,高出比例分别为117.63%、105.54%。在热解温度为500℃的生物炭处理下,当施用量为6g时,H15苜蓿出苗率最高,为58.67%,与H10、H11均存在显著性差异,高出比例分别为57.15%、83.34%;当施用量为12g时,H15苜蓿出苗率最高,为69.33%,与H3、H11存在显著性差异,高出比例分别52.93%、126.08%;当施用量为24g时,D1苜蓿出苗率最高,为66.67%,H15次之,为62.67%,二者与H11均存在显著性差异,高出比例分别为138.11%、123.82%。可见,在相同生物炭处理下,重构组(除H15)苜蓿出苗率均低于对照组。

图4 重构表层土壤间苜蓿出苗率的差异性Fig.4 Differences in emergence rate of Medicago falcata between reconstructed topsoil

3.2 生物炭对苜蓿株高的影响

3.2.1生物炭对苜蓿株高的影响

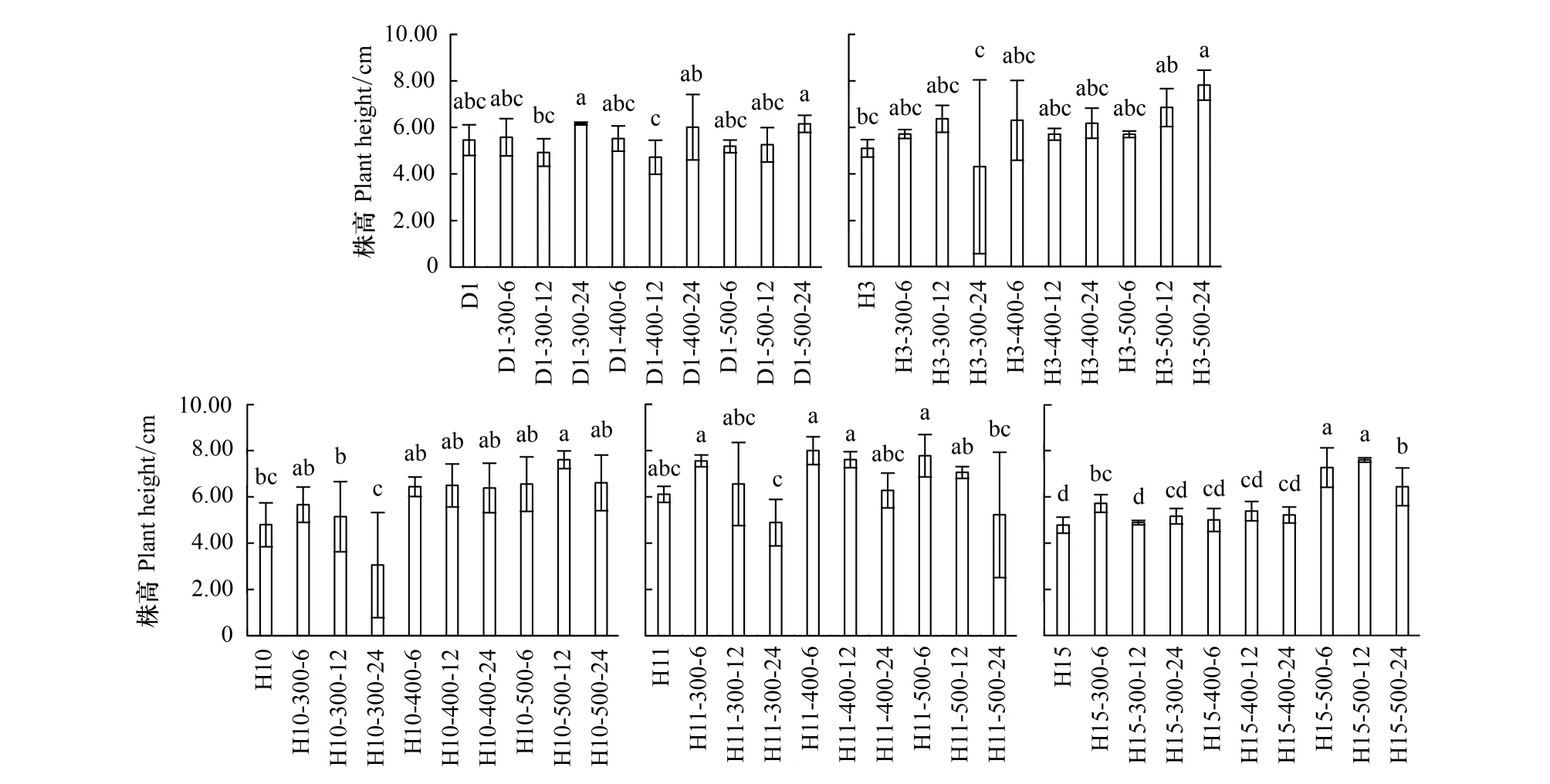

株高是植物形态学调查工作中最基本的指标之一,其定义为从植株基部至主茎顶部即主茎生长点之间的距离。盆栽试验结果显示(图5):在表土对照组D1中,D1- 300- 24处理方案的苜蓿植株最高,为6.17 cm,D1- 400/500- 24处理方案次之,分别为6.01cm、6.16 cm,且D1- 300- 24与D1- 300/400- 12等处理方案存在显著性差异(P<0.05,下同),高出比例分别为25.35%、30.66%,可见,当施用量为24g时,不同热解温度的生物炭对D1方案苜蓿株高均可产生促进作用。在重构组H3中,H3- 500- 24处理方案的苜蓿植株最高,为7.83 cm,与H3、H3- 300- 24等处理存在显著性差异,高出比例分别为53.53%、81.62%;在重构组H10中,H10- 500- 12处理方案的苜蓿植株最高,为7.61 cm,与H10、H10- 300- 12/24等处理方案存在显著性差异,高出比例分别为58.54%、47.93%、149.05%;在重构组H11中,H11- 400- 6处理方案的苜蓿植株最高,为8.00 cm,与H11- 300- 24、H11- 500- 24等处理方案存在显著性差异,高出比例分别为63.64%、53.19%;在重构组H15中,H15- 500- 12处理方案的苜蓿植株最高,为7.61 cm,H15- 500- 6处理次之,为7.28cm,二者与其他处理均存在显著性差异,其中H15- 500- 12处理高出其他处理(除H15- 500- 6)的比例分别为59.28%、32.99%、55.66%、47.29%、52.20%、41.22%、45.72%、18.09%。可见,重构组中除H11外,热解温度为500℃的生物炭对苜蓿株高均能起到促进作用,H3、H10和H15方案的生物炭最佳施用量分别为24g、12g、12g,但对于H11而言,当生物炭的热解温度相同时,其施用量越高对苜蓿株高的改良效果越差,达到24g时会产生抑制作用,其中H11- 400- 6处理方案改良效果最佳。

图5 生物炭对苜蓿株高影响的差异性Fig.5 Differences in the effect of biochar on the plant height of Medicago falcata

3.2.2重构土壤间苜蓿株高的差异

在相同生物炭处理的条件下,重构表层土壤间苜蓿株高的差异性分析结果显示(图6):在未添加生物炭的盆栽中,H11苜蓿植株最高,为6.11 cm,与H10、H15存在显著性差异(P<0.05,下同),高出比例分别为27.29%、27.88%。在热解温度为300℃的生物炭处理下,当施用量为6g时,H11苜蓿植株最高,为7.56 cm,与其他方案均存在显著性差异,高出比例分别为35.54%、32.12%、33.41%、32.12%;当施用量为12g或24g时,各方案无显著性差异(P>0.05,下同)。在热解温度为400℃的生物炭处理下,当施用量为6g时,H11苜蓿植株最高,为8.00 cm,与D1、H3、H15均存在显著性差异,高出比例分别为44.87%、26.76%、60.00%;当施用量为12g时,H11苜蓿植株最高,为7.61 cm,与其他方案均存在显著性差异,高出比例分别为61.15%、33.25%、17.08%、41.22%;当施用量为24g时,各方案无显著性差异。在添加500℃的生物炭盆栽中,当施用量为6g时,H11苜蓿植株最高,为7.78 cm,与D1、H3均存在显著性差异,高出比例分别为49.94%、36.23%;当施用量为12g时,H10与H15苜蓿植株最高,为7.61 cm,与D1存在显著性差异,高出比例为44.80%;当施用量为24g时,H3苜蓿植株最高,为7.83 cm,与H11均存在显著性差异,高出比例为49.94%。可见,重构组(除H15- 300- 12)施用6g 或12g的生物炭,其苜蓿株高基本超过对照组,但施用24g 300℃的生物炭时,其苜蓿株高均低于对照组,当生物炭热解温度为400℃或500℃时,H3和H10苜蓿株高超过表土。

图6 重构表层土壤间苜蓿株高的差异性Fig.6 Differences in plant height of Medicago falcata between reconstructed topsoil

3.3 生物炭对苜蓿叶面积的影响

3.3.1生物炭对苜蓿叶面积的影响

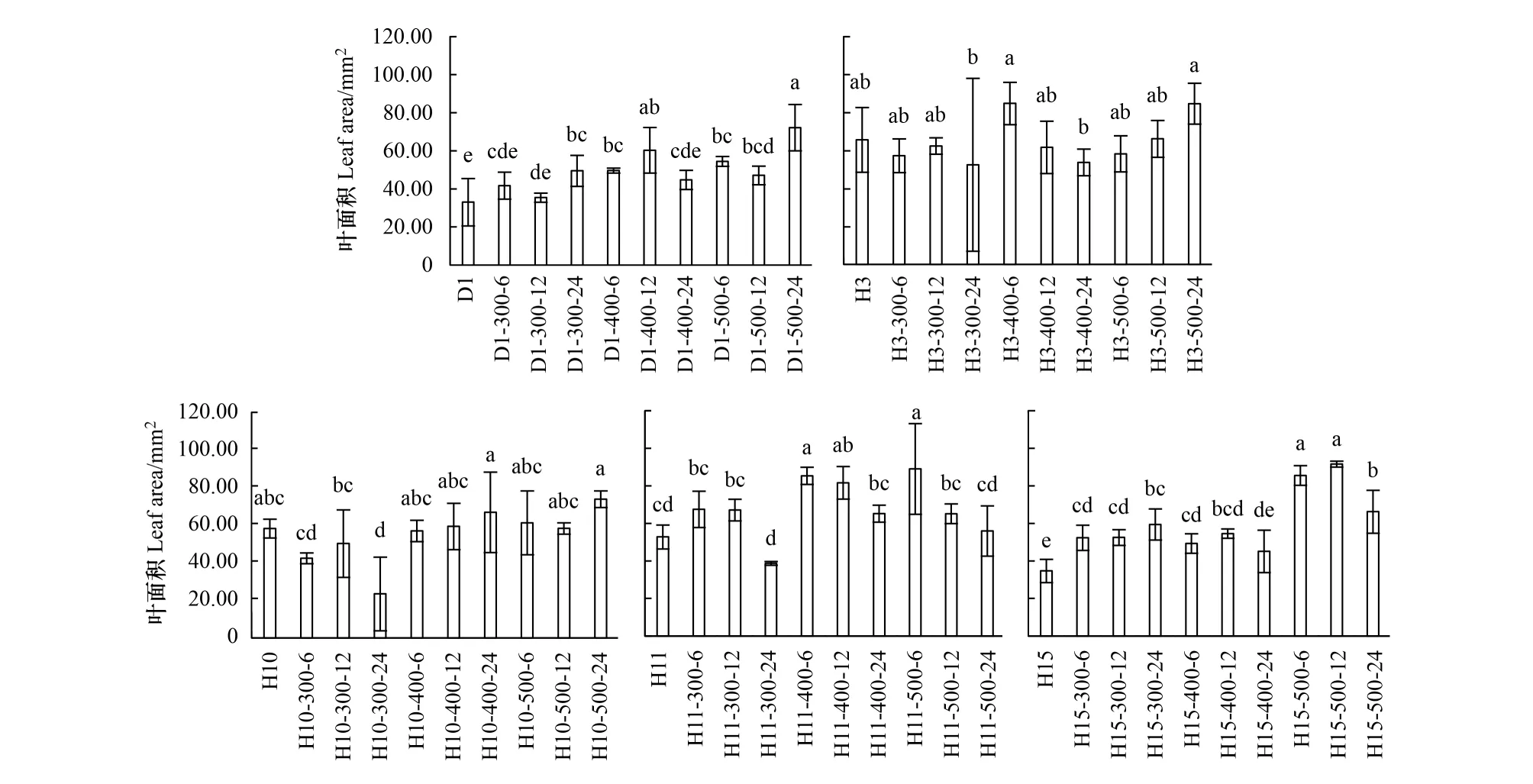

秸秆生物炭对苜蓿叶面积影响的结果如图7所示:在表土对照组D1中,D1- 500- 24处理方案的苜蓿叶面积最大,为72.18 mm2,与其他处理方案(除D1- 400- 12)均存在显著性差异(P<0.05,下同),高出比例分别为118.54%、73.07%、104.08%、45.69%、45.39%、61.18%、32.47%、53.17%,可见,生物炭对D1方案的苜蓿叶面积具有明显促进作用。在重构组H3中,H3- 400- 6处理方案的苜蓿叶面积最大,为84.67 mm2,与H3- 300/400- 24等处理方案存在显著性差异,高出比例分别为61.56%、57.68%;在重构组H10中,H10- 500- 24处理方案的苜蓿叶面积最大,为73.76 mm2,与H10- 300- 6/12/24等处理方案存在显著性差异,高出比例分别为74.00%、46.93%、215.16%;在重构组H11中,H11- 500- 6处理方案的苜蓿叶面积最大,为88.99 mm2,与其他处理方案(除H11- 400- 6/12)均存在显著性差异,高出比例分别为68.53%、31.83%、32.66%、129.59%、36.40%、36.57%、59.03%;在重构组H15中,H15- 500- 12处理方案的苜蓿叶面积最大,为91.59 mm2,H15- 500- 6处理次之,为85.52 mm2,二者与其他处理方案均存在显著性差异,其中H15- 500- 12处理高出其他处理(除H15- 500- 6)的比例分别为163.86%、74.85%、74.41%、54.12%、85.76%、67.86%、102.97%、38.27%。可见,生物炭对重构组H3和H10方案的苜蓿叶面积改良效果不显著,对于H11和H15方案产生明显促进作用,其中对于H11方案,当生物炭热解温度相同时,施用量越低,促进作用越显著,当施用量为6g时,热解温度越高,促进作用越显著,而对于H15方案,H15- 500- 12处理方案改良效果较好,H15- 500- 6次之。

图7 生物炭对苜蓿叶面积影响的差异性Fig.7 Differences in the effect of biochar on the leaf area of Medicago falcata

3.3.2重构土壤间苜蓿叶面积的差异

在相同生物炭处理的条件下,重构表层土壤间苜蓿叶面积的差异性结果如图8所示:在未添加生物炭的盆栽中,H3苜蓿面积最大,为65.56 mm2,与D1、H15存在显著性差异(P<0.05,下同),高出比例分别为98.05%、88.87%。在热解温度为300℃的生物炭处理下,当施用量为6g时,H11苜蓿叶面积最大,为67.50 mm2,与D1、H10、H15均存在显著性差异,高出比例分别为61.85%、59.24、28.86%;当施用量为12g时,H11苜蓿叶面积最大,为67.08 mm2,与D1、H10均存在显著性差异,高出比例分别为89.66%、33.63%;当施用量为24g时,各方案无显著性差异(P>0.05,下同)。在热解温度为400℃的生物炭处理下,当施用量为6g时,H11苜蓿叶面积最大,为85.33 mm2,H3次之,为84.67 mm2,二者与D1、H10、H15均存在显著性差异,高出比例分别为71.87%、49.88%、73.06%;当施用量为12g时,H11苜蓿叶面积最大,为81.60 mm2,与其他方案均存在显著性差异,高出比例分别为35.33%、32.44%、37.61%、49.55%;当施用量为24g时,H10苜蓿叶面积最大,为66.79 mm2,与D1、H15均存在显著性差异,高出比例分别为49.14%、48.01%。在热解温度为500℃的生物炭处理下,当施用量为6g时,H11苜蓿叶面积最大,为88.99 mm2,与D1、H3、H10均存在显著性差异,高出比例分别为63.33%、52.92%、45.37%;当施用量为12g时,H15苜蓿叶面积最大,为91.59 mm2,与其他方案均存在显著性差异,高出比例分别为94.36%、38.60%、57.25%、40.56%;当施用量为24g时,H3苜蓿叶面积最大,为84.54 mm2,与H11存在显著性差异,高出比例为51.08%。可见,重构组施用6g或12g生物炭时,其苜蓿叶面积均高于对照组;施用24g 400℃生物炭时,重构组的苜蓿叶面积均高于对照组,施用24g 500℃的生物炭显著提升了除H11外其他方案的苜蓿叶面积。

图8 重构表层土壤间苜蓿叶面积的差异性Fig.8 Differences in leaf area of Medicago falcata between reconstructed topsoil

3.4 生物炭对苜蓿地上生物量的影响

3.4.1生物炭对苜蓿地上生物量的影响

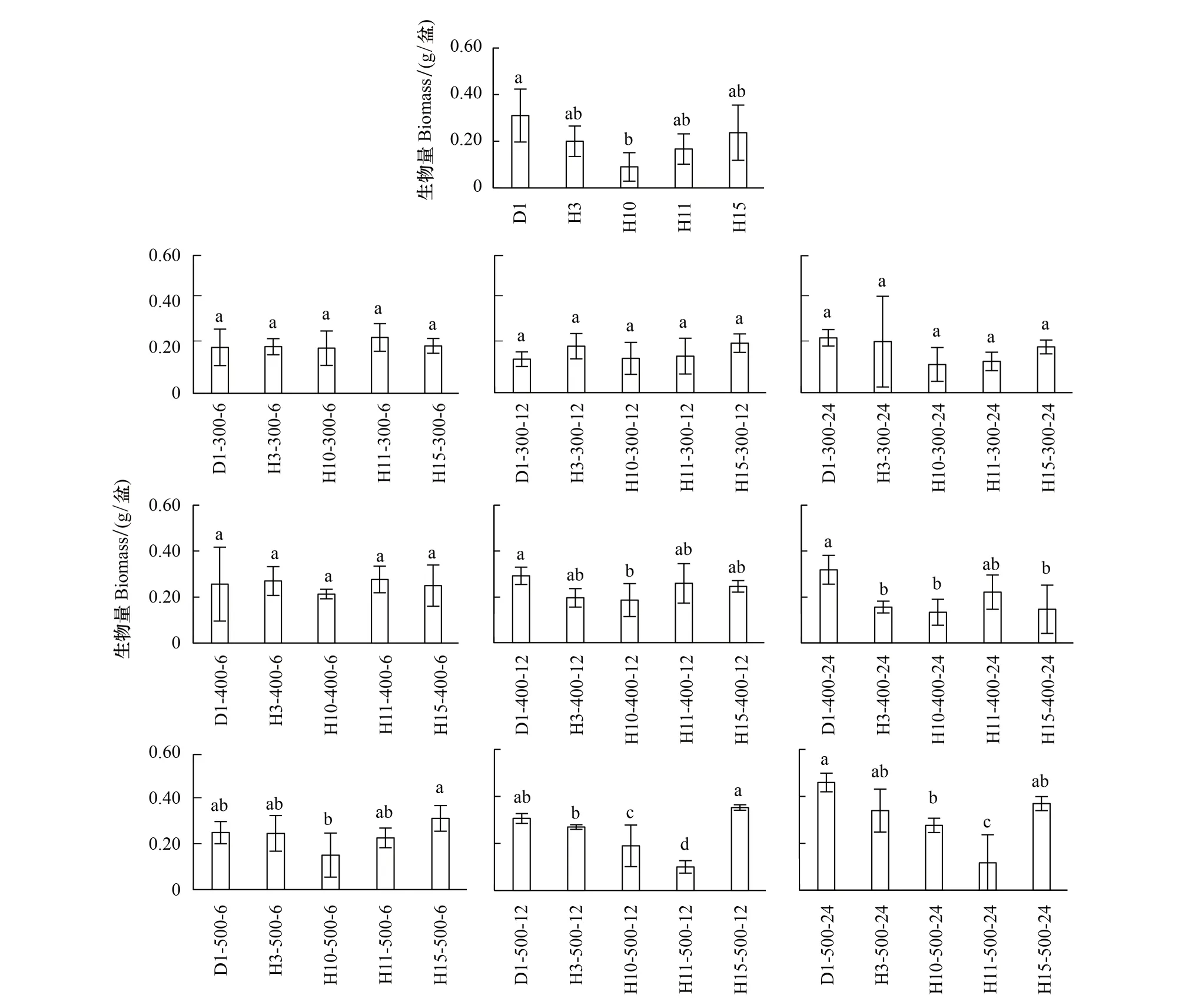

植被地上生物量是指植被在某一时刻单位面积地上部分存活的有机物质干重(包括生物体内所存食物的重量)总量。盆栽试验结果表明不同生物炭处理下的苜蓿地上生物量存在明显差异(图9):在表土对照组D1中,D1- 500- 24处理方案的的苜蓿地上生物量最高,为0.46 g/盆,与其他处理方案均存在显著性差异(P<0.05,下同),其高出比例分别为48.39%、130.00%、213.64%、91.67%、79.22%、56.82%、40.82%、81.58%、50.00%,可见,D1方案中仅D1- 500- 24处理对于苜蓿地上生物量具有促进作用,其余处理均产生抑制作用。在重构组H3中,H3- 500- 24处理方案的苜蓿地上生物量最大,为0.34 g/盆,与H3- 400- 12/24等处理方案存在显著性差异,高出比例分别为72.88%、112.50%;在重构组H10中,H10- 500- 24处理方案的苜蓿地上生物量最高,为0.28 g/盆,与H10、H10- 300- 12/24、H10- 400- 24、H10- 500- 6等处理均存在显著性差异,高出比例分别为211.11%、86.67%、127.03%、104.88%、82.61%;在重构组H11中,H11- 400- 6处理方案的苜蓿地上生物量最高,为0.28 g/盆,与 H11- 300- 24、H11- 500- 12/24等处理均存在显著性差异,高出比例分别为104.88%、180.00%、140.00%;在重构组H15中,H15- 500- 24处理方案的苜蓿地上生物量最高,为0.37 g/盆,H15- 500- 12处理次之,为0.35 g/盆,二者与其他处理(除H15- 500- 6)均存在显著性差异,其中H15- 500- 24处理高出其他处理(除H15- 500- 6/12)的比例分别为56.34%、79.03%、70.77%、85.00%、48.00%、50.00%、146.67%。可见,重构组中施用热解温度为500℃的生物炭对H3、H10及H15方案均能起到促进作用,且施用含量越高改良效果越好,而对于H11方案,施用6g生物炭改良效果较好,且热解温度为400℃的生物炭最适宜。

图9 生物炭对苜蓿地上生物量影响的差异性Fig.9 Differences in the effect of biochar on the aboveground biomass of Medicago falcata

3.4.2重构土壤间苜蓿地上生物量的差异

在相同生物炭处理的条件下,重构表层土壤间苜蓿地上生物量的差异性结果表明(图10):在未添加生物炭的盆栽中,D1苜蓿地上生物量最高,为0.31 g/盆,与H10存在显著性差异(P<0.05,下同),高出比例为244.44%。在热解温度为300℃的生物炭处理下,各方案之间均无显著性差异(P>0.05,下同)。在热解温度为400℃的生物炭处理下,当施用量为6g时,各方案之间均无显著性差异;当施用量为12g时,D1苜蓿地上生物量最高,为0.29 g/盆,与H10存在显著性差异,高出比例为55.36%;当施用量为24g时,D1苜蓿地上生物量最高,为0.33 g/盆,与H3、H10、H15均存在显著性差异,高出比例分别为106.25%、141.46%、120.00%。在热解温度为500℃的生物炭处理下,当施用量为6g时,H15苜蓿地上生物量最高,为0.32 g/盆,与H10存在显著性差异,高出比例为108.70%;当施用量为12g时,H15苜蓿地上生物量最高,为0.35 g/盆,与H3、H10、H11均存在显著性差异,高出比例分别为29.63%、84.21%、250.00%;当施用量为24g时,D1苜蓿地上生物量最高,为0.46 g/盆,与H10、H11存在显著性差异,高出比例分别为66.27%、294.29%。可见,在相同生物炭处理条件下,重构组苜蓿地上生物量均难以超过对照组。

图10 重构表层土壤间苜蓿地上生物量的差异性Fig.10 Differences in aboveground biomass of Medicago falcata between reconstructed topsoil

4 讨论

4.1 秸秆生物炭对苜蓿生长状况的影响

近年来关于生物炭提高砂壤土质量、促进作物生长的研究受到广泛关注[1],有研究表明玉米秸秆生物炭(400℃下制备)与苜蓿相结合可改善京郊砂质壤土土壤理化性质、提高养分有效性和恢复植被[11];较高生物炭施用量(40g/kg)可以有效增加内蒙古砂壤土的番茄产量[16]。但因生物炭热解温度及施用量的不同,植被生长的响应状态存在显著差异[34],盆栽试验选用的秸秆生物炭,随热解温度的提高,其pH值、P、K元素含量逐渐增加[35],C/N逐渐降低。无论是原表土还是重构土壤,秸秆生物炭的添加对于苜蓿出苗均存在不同程度的抑制作用,可能是由于生物炭较高的碳氮比影响了植被对氮素的吸收,也可能由于部分生物炭的分解导致了氮的固定[36];而对于苜蓿株高、叶面积及地上生物量基本呈现正激发效应,一定程度上促进了苜蓿的生长,这与郑瑞伦等部分研究结果相吻合[11]。因表层土壤物质组成不同,生物炭的最佳处理方式不同:对于D1、H3及H10三种方案,其土壤质地均为砂质壤土,且砾石含量处于15%—30%之间,施用24g 500℃(即30 t/hm2)的秸秆生物炭对苜蓿生长改良效果最佳;而对于H15方案,其土壤质地为砂质壤土,但砾石含量低于15%,施用12g 500℃(即15 t/hm2)的秸秆生物炭对苜蓿生长改良效果最佳;对于H11方案,其土壤质地为砂质粘壤土,砾石含量高于30%,施用6g 400℃(即7.5 t/hm2)的秸秆生物炭对苜蓿生长改良效果最佳。可见,在不同土壤环境中,生物炭并不是热解温度越高、施用量越高,对苜蓿改良的效果越好。

4.2 重构表层土壤间苜蓿生长状况的差异性

重构表层土壤理化性质呈现明显的异质性[37],即使在相同生物炭处理下,苜蓿苗期生长的响应机制也各不相同。在未添加生物炭时,重构组苜蓿出苗率和地上生物量均未达到表土对照组的水平,而苜蓿株高和叶面积已达到表土水平;施用6g或12g(即7.5 t/hm2或15 t/hm2)生物炭,重构组仅H15方案苜蓿出苗率高于对照组,而重构组四种方案的苜蓿株高和叶面积均高于对照组;但当施用24g(即30 t/hm2)生物炭时,重构组苜蓿出苗率和地上生物量均低于对照组,若生物炭热解温度为400℃或500℃,H3和H10苜蓿株高和叶面积均高于对照组。综上所述,在相同生物炭处理条件下,重构表层土壤苜蓿出苗率和地上生物量均难以超越原表土水平,而苜蓿株高和叶面积可达到原表土水平,可见,秸秆生物炭的添加对重构土单株苜蓿生长起到正激发效应。有研究表明在玉米苗期,不同水平下的生物炭对作物生长的抑制程度不同,但随着玉米的生长,抑制作用逐渐减少,植株间的差异逐渐消失[38]。而本研究只是针对苜蓿苗期生长状况开展的短期研究,将生物炭与重构土壤融合后对土壤与植被长期的作用机制尚且未知,还需通过田间试验深入探究。

5 结论

(1)秸秆生物炭对原表土和重构土壤的苜蓿出苗均存在不同程度的抑制作用,而对于苜蓿株高、叶面积及地上生物量基本呈现正激发效应。

(2)在不同土壤环境中,并非生物炭热解温度越高、施用量越高,对苜蓿改良的效果越好,其最佳处理方式与表层土壤物质组成有关。本研究重构土生物炭最佳处理方式分别为D1H3H10- 500- 24(即30 t/hm2)、H11- 400- 6(即7.5 t/hm2)、H15- 500- 12(即15 t/hm2)。

(3)在相同生物炭处理下,因重构表层土壤理化性质具有明显异质性,秸秆生物炭对苜蓿苗期生长的影响程度不同,重构土苜蓿出苗率和地上生物量均难以超越原表土水平,而苜蓿株高和叶面积可达到原表土水平。