走好“七条路”,破解咸宁市农业特色产业问题

刘 伟,彭 晶,徐绳武,汪红武,黄海红,丁坤明,余安安

(咸宁市农业科学院,湖北 咸宁 437100)

农业特色产业是各地区依托本地独特的农业资源开发形成的现代农业产业,其关键在“特”。相对于普通农产品,特色农产品具有较为显著的差异化属性。郭丽娜[1]认为特色农业是调整农业产业结构过程中出现的一种新的农业产业模式,发展特色农业能够促进传统农业的转型和可持续发展、推动农村剩余劳动力的转移以及有效提高农村居民收入水平。朱启臻[2]认为特色农业是指在特定的地理环境下,凭借独特资源条件所形成的具有独特产品品质以及特定消费市场的特殊农业类型。发展特色产业对增加农民收入有着重要的作用,在一定程度上可以提高农业生产效率和农业竞争力[3]。湖北省第十一次党代会和省委十一届四次全会明确要求,咸宁市要打造特色产业增长极、建设转型发展示范区,这是对咸宁市的精准把脉和明确定位。推动高质量发展,必须全力打造特色产业增长极。咸宁市农科院农经团队围绕茶叶、蔬菜、苎麻、猕猴桃4 个农业特色产业,于2020 年4 月底—7 月中旬赴咸宁市6 个县(市、区)进行全面的走访调研。

1 立体扫描,摸家底

1.1 稳步发展的茶产业

目前,咸宁市已基本形成了“一县一品”的生产布局:以赤壁市为主的青(米)砖茶区、以咸安区为主的名优绿茶区、以通城县为主的出口精制茶区、以崇阳县为主的特种绿茶区、以通山县为主的高山红茶乌龙茶区。2019 年,咸宁市茶叶总面积33 067 hm2,开采茶园 23 693 hm2,茶叶产量 5.89 万 t,综合产值82 亿元,现有茶叶加工企业152 家,其中,国家级龙头企业2 家,省级龙头企业14 家,市级龙头企业37家。咸宁市是青砖茶的发源地与主产区,青砖茶加工企业17 家,年加工能力6 万t,成功入选湖北省重点产业发展集群。

1.2 转型升级的蔬菜瓜果产业

咸宁市蔬菜复种面积达10.52 万hm2,蔬菜总产量274.4 万t,蔬菜生产产值87 亿元,占农业总产值的24.66%。主要蔬菜板块有“两瓜两菜”(大白菜、甘蓝、冬瓜、南瓜)基地 1.2 万 hm2,水生蔬菜基地0.87 万 hm2,西甜瓜基地 0.88 万 hm2,设施蔬菜基地0.25 万 hm2。

1.3 亟待复兴的苎麻产业

咸宁市是中国苎麻之乡,是中国四大苎麻主产区之一(湖南省益阳市、四川省达州市、湖北省咸宁市、江西省宜春市)。咸宁市苎麻种植有1 600 多年历史,20 世纪90 年代咸宁市苎麻种植面积达2.67万hm2,创下历史之最,但近年来受全球经济波动、劳动力成本上升、干麻价格下降、环境污染等多重因素的叠加影响,苎麻种植面积锐减,农民大量毁麻,目前咸宁市苎麻种植面积仅0.33 万hm2。

1.4 朝气蓬勃的猕猴桃产业

咸宁市是湖北省猕猴桃种植的两大优势区之一,是中国最早开展猕猴桃商业化栽培的地区,是中华猕猴桃的主要原生地之一。咸宁市猕猴桃种植面积在0.27 万hm2左右,约占全省总面积的20%,种植品种主要有金山、金久香、金艳、海沃德等,年产量1.27 万 t,约占全省总产量的 21.2% 左右,年产值4.3 亿元。咸宁市现有猕猴桃产业化市级龙头企业2 家,猕猴桃酒加工企业1 家,猕猴桃种植专业合作社60 家。咸宁市6 个县(市、区)均有人工种植的猕猴桃园,核心种植区域主要集中在赤壁市,面积0.17万 hm2,年产量达 1 万 t。

2 深度体检,查问题

2.1 产业种类小而全

一些地方仍然存在着政绩观的偏差和根深蒂固的小农思想,一时难以接受新鲜事物的发展运作方式[4]。部分基层政府官员盲目追求特色产业的种类齐全,存在重视挖掘新的特色产业而忽视培育壮大传统特色产业的问题,咸宁市几个主要特色产业在各个县(市、区)都有分布和发展,但规模都较小、实力较弱。如猕猴桃产业在各个县(市、区)都有发展,但却没有形成优势产区,没有拥有在全国占有一席之地的猕猴桃品牌。

2.2 产业规模小而不大

2.2.1 产业总体规模偏小 咸宁市在麻纺织业加工方面有较大发展优势,但苎麻种植规模萎缩非常严重。最新统计数据显示,2019 年咸宁市苎麻种植面积仅有0.33 万hm2左右,总产量 0.75 万 t 左右。麻纺企业集中的咸安区苎麻种植面积也仅有567 hm2左右,年产量0.13 万t 左右。而仅仅湖北精华纺织集团一年的原麻消耗量就在1.5 万t 以上,即使将咸宁市的苎麻全都收购起来,也远不能满足该麻纺企业的生产需求。从咸宁市麻纺企业收购干麻量最大的四川省大竹县来看,全县苎麻种植面积在0.9 万 hm2左右,年产量2 万t 左右,种植规模及产量位居全国之首。

赤壁市虽然在2019 年全国百强茶叶县(市、区)名单中位列第九,但是相对其他产茶大县,茶叶种植规模仍然较小。从省外来看,同样主要以黑茶种植生产销售为主的湖南省安化县,2019 年茶园面积达2.4 万 hm2,茶叶产量 9 万 t,茶叶综合产值达 220 亿元,连续7 年位居全国重点产茶县四强。从省内来看,湖北省茶叶生产第一县英山县国土面积比赤壁市少274 km2,但是茶园面积却比赤壁市多0.67 万hm2,2019 年英山县茶园总面积达 1.75 万 hm2,占全县国土总面积的12.05%,赤壁市茶园面积仅占全市国土面积的6.27%。2019 年,英山县茶叶产值22.3亿元,约占农业总产值的40% 以上,农民年人均纯收入约有1∕2 来自茶叶产业,茶叶真正成为农民致富增收的第一产业。

尽管咸宁市猕猴桃产业发展在全省占有一席之地,但相对优势地区而言,仍然相差甚远。中国猕猴桃之乡——陕西省周至县猕猴桃种植面积达2.88万 hm2,挂果面积 2.6 万 hm2,产量 53 万 t,第一产业产值超32 亿元。周至县猕猴桃种植面积是咸宁市的10 倍,是赤壁市的14 倍;总产量是咸宁市的7.4倍,是赤壁市的41 倍。

2.2.2 单个产业主体经营规模小 长期以来,咸宁市多数产业受以家庭为单位的传统模式影响,相关特色产业都较为分散,集中连片程度不高,且规模较小。从调研情况来看,咸宁市茶园面积虽然有近3.3万 hm2,但多数茶园面积不大,在 33.3~53.3 hm2左右,难以真正发挥规模效益。尽管咸宁市麻纺企业对苎麻原料的需求量非常大,但规模以上的苎麻种植基地屈指可数,多数在0.67~6.67 hm2左右,且大多是粗放式管理,没有真正当成增收致富的特色产业来发展。在猕猴桃规模化种植方面,除赤壁市的神山兴农和咸安信德等若干个企业种植规模达66.7 hm2以上,其他企业规模均较小。

2.3 企业品牌杂而不亮

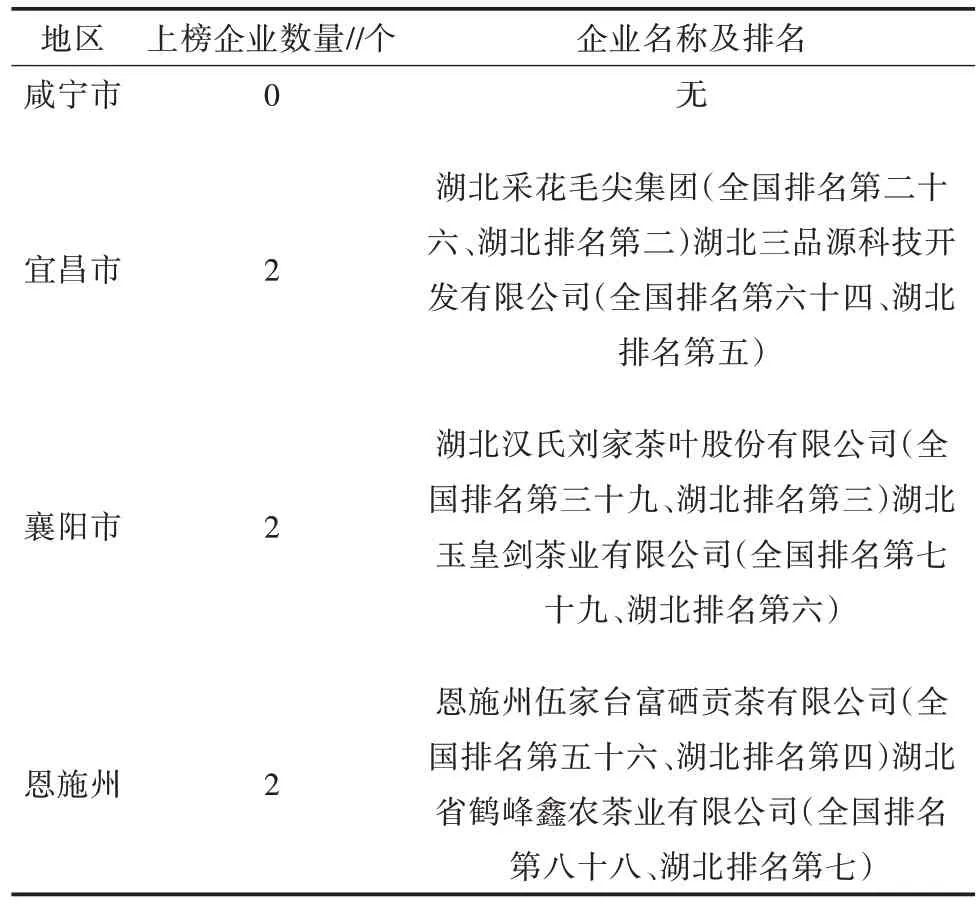

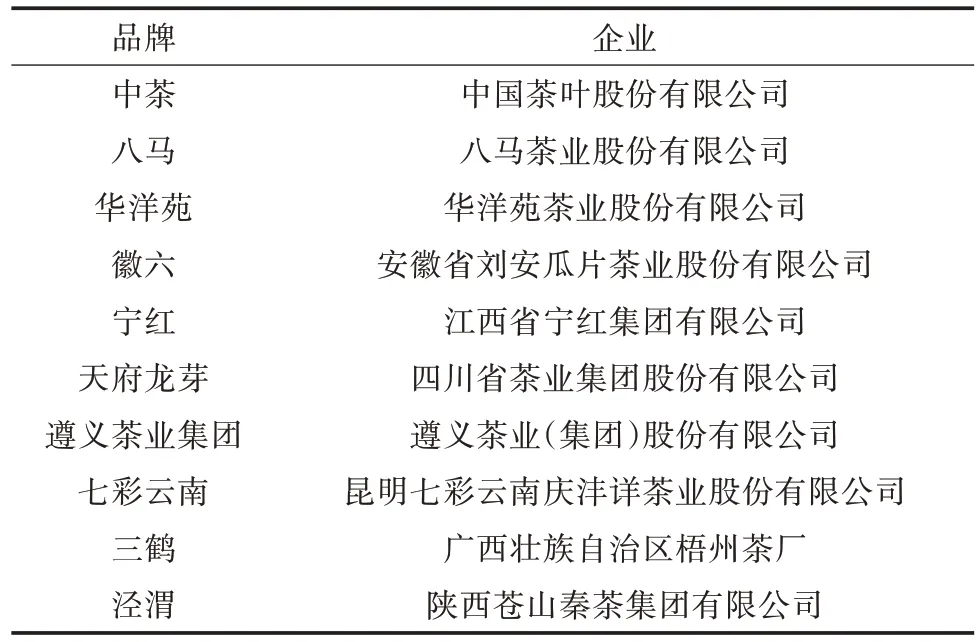

2019 年,咸宁市茶叶综合产值虽然高达82 亿元,茶叶加工企业多达152 家,但规模以上加工企业仅有18 家。以青砖茶为例,当前咸宁市既有“赤壁青砖茶”,又有“咸安青砖茶”,定位不明晰,不利于消费者精准识别。仅赤壁市就有砖茶加工企业9 家,“赤壁青砖茶”公共品牌下有8 个主力企业子品牌,注册商标121 个。由全国百强茶企湖北地区上榜情况(表 1)可知,咸宁市100 余家茶企均没有进入2019 年茶叶百强企业名单,而宜昌市、襄阳市、恩施州均有2 家企业上榜。在2019 年中国茶叶最受消费者认可品牌(表2)中,整个湖北省没有品牌上榜。

表1 全国百强茶企湖北地区上榜情况

表2 2019 年中国茶叶最受消费者认可品牌

2.4 产业精而不深

4 个产业中,茶叶和苎麻在精深加工方面表现较为突出,形成了自身的特色产业集群;蔬菜和猕猴桃产业发展较为缓慢,尤其是猕猴桃产业,咸宁市仅有1 家专业化深加工企业,绝大部分猕猴桃被直接作为普通水果销售,其潜在的综合价值没有被充分挖掘出来。由赤壁市猕猴桃深加工比重(图1)可知,赤壁市猕猴桃90% 是鲜果销售,10% 左右用于深加工等。

图1 赤壁市猕猴桃深加工比重

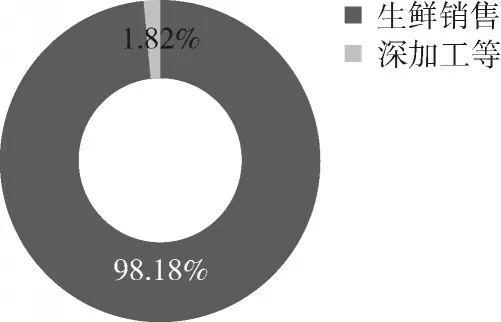

由咸宁市蔬菜深加工比重(图2)可知,咸宁市以蔬菜为主要原料的市级重点龙头企业虽然有30家,但真正意义上的蔬菜加工企业仅有15 家,年加工总量仅有 5 万 t 左右,仅占蔬菜生产总量的1.82%,加工能力极为有限,且加工产品主要为莲子、藕带、雷竹笋、豆干等。占咸宁市蔬菜生产比重最大的嘉鱼县“两瓜两菜”(大白菜、甘蓝、冬瓜、南瓜)几乎没有进行任何深加工,主要以初级农产品的形式从田间地头直接被销售,产量高但附加值低,加上上市时间过于集中,市场行情好的时候才几毛钱一斤,农户种植利润极低,市场行情不好的时候甚至几分钱一斤,严重亏本,不利于整个产业的健康发展。

图2 咸宁市蔬菜深加工比重

2.5 销售渠道狭而不广

特色农产品销售畅通与否关系到农业特色产业的持续健康发展,关系到相关产业能否真正实现产业兴旺,关系到村民能否依托产业致富。从调研情况来看,茶叶、苎麻等产业都存在销售力度不够、销售渠道狭小等问题。虽然“赤壁青砖茶”品牌估值高达25 亿元,但是销售渠道主要集中在新疆、内蒙等边销市场,内销市场和国际市场的销售份额十分有限,在国际市场的销售份额只占到15%左右。

2.6 特色产品特而不优

4 个特色产业存在的共性问题在于农产品同质化严重,没有充分塑造和体现自身的产品特色,与市场上其他地区农产品相比没有十分显著的区别,有些农产品甚至不如其他地区生产的,普遍表现为普通低质农产品较多,高端优质农产品较少。如市场上高端茶叶价格可达 2 000~3 000 元∕kg,而咸宁市茶叶价格大多在 500~800 元∕kg 左右;新西兰佳沛猕猴桃市场零售价可达8 元∕个,而咸宁市普通猕猴桃价格只有 8~10 元∕kg。

2.7 科技化水平低而不高

在技术方面,4 个产业中茶产业科技化水平相对较高,茶园绿色防控、茶叶两减等新技术、新模式已被广泛应用,标准化茶园面积不断扩大,农机农艺融合程度逐步提高。蔬菜、苎麻、猕猴桃在新技术、新模式的应用方面还相对不足,存在品种更新缓慢、种植结构单一、机械化程度不高、肥料利用率不高、农产品附加值不高等突出问题。

3 把脉问诊,开良方

农业特色产业是一个地区农业在长期发展中孕育形成的,不可能一蹴而就、任意培育,要依托当地现有的特色农业发展情况,在特色农业产业集群过程中按照产业链形成规律来确定产业分工和布局[5]。要使农业特色产业真正成为致富产业,必须科学统筹、因地制宜、精准施策[6]。

3.1 走规模化经营之路,扩大特色产业规模

3.1.1 做强做大特色产业集群 全面深入贯彻“一县一品”总体方针,坚持整体推进、全流域发展,各地各部门一定要保持发展定力,谋实事、重实干、求实效。各县(市、区)要明确一个特色产业,突出重点、集中力量,坚持一任接着一任干、一届接着一届干,一张蓝图绘到底,持之以恒,久久为功,努力克服小农意识,把特色产业集群做大做强。结合当前相关产业发展情况,咸安区应该明确围绕麻纺织产业集群,做强做大苎麻产业,力争“十四五”期间将苎麻种植面积恢复到1.33 万hm2左右;赤壁市要明确茶叶为主导特色产业,力争“十四五”期间将茶叶种植面积扩大到3.33 万hm2左右;嘉鱼县要明确蔬菜为主导特色产业,力争“十四五”期间将蔬菜种植面积扩大到4.67 万hm2左右;咸宁全市流域内水果产业以发展猕猴桃为主,力争“十四五”期间将弥猴桃种植面积扩大到2.67 万hm2。

3.1.2 扩大农产品深加工规模 农产品加工业是朝阳产业,是农业产业化的核心,是新型工业化的重要组成部分,是提高农业经济效益的主要途径[7]。创建与培育农产品加工业集群品牌是贯彻落实乡村振兴战略的重要途径[8]。在蔬菜产业方面,要积极引进国内外大型深加工企业,与科研机构、高校开展紧密合作,研发适合大众口味的蔬菜脆片休闲零食、速冻食品、腌制食品等。在茶产业方面,要借助咸宁市大健康产业发展的东风,扶持茶叶产业化龙头企业兼并重组,扩大精深加工能力,开发年轻化、便携化新产品,推动红牛、今麦郎等本土饮料企业与茶企联姻,实现优势资源互补与企业转型升级,开发口味齐全的茶饮料。在猕猴桃产业方面,要引进培育果脯、果汁、果酒加工企业,在猕猴桃深加工方面做足文章,提升农产品附加值。在苎麻产业方面,要补足当前麻纺织产业集群发展短板,引进国内知名织布企业、服饰企业,开发高品质麻服饰。

3.1.3 积极发展适度规模经营 组织农业主管部门、农业科研部门、新型农业经营主体代表,共同研讨制定不同产业的适度规模经营支持政策,合理确定不同产业的经营规模、技术支撑措施、支撑政策等。鼓励和引导新型农业经营主体带动更多普通农民参与规模经营,让农民获得更多收益,多模式完善农业发展的利益分享机制。

3.2 走品牌化发展之路,培育特优品牌

3.2.1 筛选强势企业,挖掘公共品牌潜力股 以品牌强农这一龙头为引领,全力打造区域公共品牌。在现有茶叶公共品牌和子品牌的基础上,鼓励企业在市场化原则下通过兼并重组等形式,逐步淘汰弱小企业和品牌,培育壮大优势品牌,力争3~5 年内培育1 个受全国消费者真正认可的知名品牌,培育1~2 个在全国有地位、有影响的企业航母。以品牌整合和资本整合为纽带,宣扬名茶、名人、名事,将茶文化与茶品牌有机结合。

3.2.2 选定主导品种,培育拳头品牌 要围绕嘉鱼等蔬菜种植大县的主导蔬菜品种,进行全方位的开发和宣传,打造2~3 个家喻户晓的拳头品牌。

3.2.3 化产业集群优势为品牌优势 要将麻纺织产业优势转化为品牌优势,培育1~2 个独具特色的高端布艺、服饰品牌。

3.2.4 抱团发展,共塑核心品牌 学习新西兰等国经验,只求精、不求多,选准2~3 个优势品种向咸宁市猕猴桃种植区全面推广,引导合作社抱团发展,共同塑造核心品牌。

3.3 走科技化发展之路,突破产业发展技术难题

3.3.1 政府牵头破难题 成立以市政府主要领导牵头的特色产业振兴领导小组,每年设立500 万元左右的科研项目资金,专项用于咸宁市农业特色产业相关技术问题研究,利用3~5 年左右时间集中精力突破低氟青砖茶深加工、清洁化砖茶压制、机械化剥麻、农机农艺融合、果蔬产品冷链及深加工等方面的技术难题。

3.3.2 整合资源提效率 建立农业科研与推广一体化体系,改变当前科研和推广两条线的现状,提升新品种、新技术、新模式、新装备在咸宁市农业特色产业中的推广效率。

3.3.3 多维合作育特质 强化与国家级、省级科研机构以及高校的多维度科技创新合作,筛选培育符合咸宁市农业特色产业发展需求的优质、高产、多抗“咸宁品种”。第一时间转化相关科研机构的最新科研成果,在全省乃至全国示范推广一批人无我有、人有我精的新品种、新技术。

3.3.4 抢抓时机立标准 利用咸宁市相关特色产业现有的技术优势、产业优势,及时制定相应的产业标准、行业标准,建立特色产业标准体系,向全省、全国推广“咸宁标准”和“咸宁模式”,增加行业话语权。

3.4 走多元发展之路,提升特色产业经济效益

3.4.1 扩大“政府推介+专业营销”力度 一方面,以政府发布会、推介会等形式,定期举办产业高峰论坛、“咸宁优品”发布等活动,扩大地方特色品牌的社会影响力。另一方面,要积极聘请国内外顶尖营销策划机构,为咸宁市相关特色产业量身定制产业营销方案,在巩固现有消费市场的前提下,稳步拓展茶叶、苎麻、猕猴桃等产业在国内其他地区的消费市场。

3.4.2 精准定位消费市场 通过进一步细分人群、细分市场,挖掘新的市场需求点,在产品高端化、年轻化、时尚化、便捷化、优质化、亲民化上下功夫,不断扩大咸宁市特色农产品的市场占有率、认可率。利用现代化物联网技术、大数据,实现线上精准营销的同时,根据线上消费者反馈的需求“痛点”,不断完善产品研发。

3.4.3 科学规划“三产融合” 挖掘特色产业多元化效益增长点,以文化为媒,挖掘产业文化、讲好产业故事,发展一批特色果蔬田园综合体、茶旅融合基地,打造全域旅游的新增长极。因地制宜地推广猪-沼-果(菜)、“苎麻+养殖”等立体种养和循环农业模式。

3.5 走人才兴产之路,夯实产业发展根基

3.5.1 引进接天线的专家人才 通过院士专家工作站、南鄂英才计划等人才创新项目,引进一批国内外顶尖的专家团队,指导特色产业发展方向,帮助解决特色产业发展的关键问题。

3.5.2 锻造现代化经营管理人才 按照产业发展特点,通过设立产业人才进修基金等形式,鼓励企业经理管理人员到相关知名农业企业、高校学习现代企业经营管理制度、现代化营销手段。

3.5.3 培育实用型农业技术人才 依托湖北科技学院、咸宁职业技术学院、咸宁市农业科学院等本地科研机构及高校,广泛开展新型职业农民培训、农业科技进企入村,为企业和村庄培养造就一批农业实用技能人才。

3.6 走优质化发展之路,提升特色农产品品质

3.6.1 优化产业品种结构 及时淘汰改良产量低、品质差的茶叶、蔬菜、苎麻、猕猴桃品种,引进口感好、品质高的品种,打造一批高端蔬菜基地、精品果园、优质茶园、高效麻园。

3.6.2 强化农产品质量监管 加快建立覆盖咸宁市主要农业特色产业的农产品质量安全追溯体系,严格从生产源头管控化肥、农药的使用和投入品监控,实施质量安全可追溯制度,确保农产品质量安全。

3.7 走示范引领之路,提高特色产业吸引力

3.7.1 改革农业补贴方式 通过适当改革完善相关农业补贴政策,将农业补贴真正补给种植大户,充分调动种植大户的生产积极性,使种植大户真正尝到产业发展的甜头,将农业特色产业打造成有奔头的产业。

3.7.2 制定特色产业刺激政策 加大奖补资金投入力度,鼓励农民加快荒山、荒地的土地流转。每个产业培育一批规模较大、管理较规范的种植大户,通过种植大户带动小农户发展,不断提升整个产业的发展规模。

3.7.3 加快高标准农田建设 整合利用中央、省、市各级涉农项目资金,加快补齐农田水利基础设施建设短板,为培育现代化农业经营大户创造必要条件。