举重运动员运动认知特质焦虑对心理疲劳的影响

尚尧 杨世勇

摘要:目的:考察举重运动员运动认知特质焦虑对心理疲劳的影响,以及心理坚韧性的中介作用。研究方法:采用认知特质焦虑问卷、运动员心理坚韧性问卷、运动心理疲劳问卷测量运动员心理状态,所有收集数据均在SPSS 19.0上处理。结果:(1)举重运动员认知特质焦虑与心理疲劳及其各维度均呈显著正相关(R=0.146~0.299);(2)举重运动员运动认知特质焦虑能正向预测心理疲劳(β=0.260,P<0.01);(3)举重运动员心理坚韧在运动认知特质焦虑与心理疲劳间起完全中介效应(占总效应62.69)。结论:举重运动员心理坚韧性在认知特质焦虑对心理疲劳的影响中具有中介作用,这也提示教练员可以加强运动员心理坚韧性的培养以防止认知特质焦虑带来的负面影响,减缓心理疲劳的产生。

关键词:举重运动员;运动认知特质焦虑;心理坚韧性;心理疲劳

中图分类号:G804.8文献标识码:A文章编号:1006-2076(2021)03-0017-07

Influence of weightlifter's sports cognitive trait anxiety on mental fatigue:The mediating role of mental toughness

SHANG Yao, YANG Shiyong

Faculty of Athletics and Swimming, Chengdu Sports University, Chengdu 610041, Sichuan, China

Abstract:Objective:To investigate the influence of weightlifters' sports cognitive trait anxiety on mental fatigue and the mediating role of mental toughness. Methods:Cognitive Trait Anxiety Questionnaire, Athlete Mental Toughness Questionnaire, and Athlete Burnout Questionnaire were used to measure the mental state of athletes. All collected data were processed on SPSS 19.0. Results: 1) Weightlifters’ cognitive trait anxiety is significantly positively correlated with mental fatigue and its dimensions (R=0.146~0.299); 2) Weightlifters’ sports cognitive trait anxiety can positively predict mental fatigue(β=0.260, P<0.01); 3) The mental toughness of weightlifters has a completely mediating effect between sports cognitive trait anxiety and mental fatigue (62.69 of the total effect). Conclusion: The mental toughness of weightlifters plays a mediating role in the influence of cognitive trait anxiety on mental fatigue. This also suggests that coaches can strengthen the training of athletes’ mental toughness to prevent the negative effects of cognitive trait anxiety and slow down the production of mental fatigue.

Key words:weightlifter; sports cognitive trait anxiety; mental toughness; mental fatigue

疲劳及其控制是现代运动训练的核心训练问题之一,如何减缓疲劳的产生一直是运动训练亟待解决的问题。运动中的疲劳包含运动性生理疲劳和运动性心理疲劳两个互相影响的过程[1]。有别于生理疲劳,有学者[2]指出,运动心理疲劳是指长时间处于重复、单调、大强度的运动下, 运动者因过度训练引起的一种心理不安和疲劳感。美国运动医学会(ACSM)[3]曾指出,训练强度小于701 RM,对于肌肉生长的刺激作用甚微,只有大于701 RM的强度才能促进肌肉肥大,提高肌肉的绝对力量。而举重正是以增强体质、发展力量为目的,其基本特点就是负重练习[4]。长期的大负荷训练以及竞赛压力很可能造成举重运动员的心理疲劳,正如B.HU等指出,专业举重训练会使中樞神经、骨骼肌肉以及呼吸系统等产生深度疲劳, 且恢复时间较长[5]。举重教练龙望春[6]亦指出,多数举重运动员会受到心理疲劳的困扰。而心理疲劳的出现不仅危害运动员心理健康,更是导致其过早退役的重要原因。

Kelly等[7]研究显示,焦虑作为与压力模型有关的因素可以成为心理耗竭产生的预测因子。中国台湾学者林瑞瑜等[8]调查了64位奥运会培训队跆拳道运动员显示,特质运动心理坚韧性与赛前竞赛焦虑有部分维度显著相关。此外Nicholls等[9]认为,心理坚韧的运动员在压力情境中表现出的积极情绪与行为倾向可以为运动员提供保护,使其免受运动疲劳症状的影响。

然而以往关于心理坚韧性、特质焦虑以及心理疲劳三者之间的关系却少有直接研究,基于此,本研究以举重运动员为研究对象,试图厘清三者之间的关系,为举重运动员心理疲劳的预防和干预提供依据。

“Burnout”,直译为倦怠,最早由Freudenberger[10]于1974年提出,用于描述长期高压力环境下出现的心理资源耗竭现象,多用于医生、护士等紧张程度较高的行业。运动心理领域对心理倦怠的研究始于上世纪80年代,Weinberg and Gould[11]认为,“Athlete burnout”是过度训练(心理生理应激)的反应,是一种运动员难以保持正常训练和取得以往成绩的状态,并表现出某种回避应激的倾向。Raedeke等[12]指出 ,“Athlete burnout”泛指体力/情感耗竭,运动负面评价和运动员运动成绩下降的综合表现。为与生理疲劳进行有效的区分,充分展示其发展过程,中国学者张力为[13]将其定义为“心理疲劳”,主要指运动员在应对压力时,心理、生理资源在不断消耗过程中未得到及时补充,出现心理机能下降的综合表现。基于心理疲劳出现所带的诸多负面影响,国内外众多学者一直致力于寻找能够有效缓解心理疲劳的方法。

焦虑是个人预感自己不能完成任务时所产生的紧张、焦灼、惶恐等情绪反应[14]。Spielberg [15]将其分为状态焦虑与特质焦虑,特质焦虑(Trait anxiety)是一种相对稳定的有着个体差异和人格倾向性的焦虑状态,Martens[16]以此为理论基础,编制了竞赛焦虑量表(Sport Competitive Anxiety Test),用以测量运动特质焦虑,主要指运动员将运动情境视作威胁并伴有紧张、惶恐的个性特质。后续的研究发现运动特质焦虑仅能测试躯体焦虑,而对认知焦虑(对自身运动成绩、失败后果以及能力不足等认知担忧)不能很好地测量,为适应这一需求,叶平[17]等引入认知特质焦虑量表来专门研究运动员在运动情境中的认知焦虑并将其中国化[18]。从“消极训练应激反应模型”[19]、“认知-情感压力模型”[20]等与心理疲劳相关模型可以看出,与压力升高有关的因素均能引发心理疲劳,而特质焦虑正是与压力有关的重要因素,不难推测,特质焦虑能够引发运动员心理疲劳的产生。正如龚晶晶[21]研究显示,优秀游泳运动员特质焦虑与运动心理疲劳的各维度均存在显著正相关。此外一项关于柔道运动员的研究亦指出,次元人格中的焦虑对心理疲劳具有可靠的预测作用[22]。由此,本研究提出假设H1:运动认知特质焦虑能够预测举重运动员心理疲劳水平。

心理坚韧性(MentalToughness)又称心理弹性,是指个体面对逆境、创伤或压力时的良好适应过程[23]。Jones等[24]研究发现,大量探索成功运动员的研究都采用心理坚韧性作为重要成分,继而指出心理韧性是一种先天遗传或后天开发的心理优势,能使运动员比竞争对手更好地应对比赛、训练和生活中的压力[25]。从心理资本理论来看,积极的心理资本可以缓解运动性心理疲劳[26],正如 Madigan 和 Nicholls的观点[9],心理坚韧的运动员在压力情境中能正面地评价外界刺激,有效控制和调节自己的情绪,对目标追求有更为乐观的预期,能够在逆境中坚持不懈,这些积极情绪与行为倾向可以为运动员提供保护,使其免受运动疲劳症状的影响。此外,焦虑与心理坚韧性的关系亦有研究。Cowden[27]等猜想,在竞赛特质焦虑和心理韧性之间存在一个中到大的效应量。邹月辉和施淏亮[28]指出,竞赛焦虑等异常心理状态的出现会对运动员心理坚韧性的培养造成阻碍。而Jones等通过对10名参加过国际比赛的优秀运动员进行质性研究亦发现,焦虑是心理坚韧性的重要归因[24]。

综上可以推论,运动员认知特质焦虑很可能是通过对心理坚韧性的负性影响进而影响其心理疲劳的。且心理坚韧性常常作为中介变量出现在研究者的视野,如Schaefer[29]等发现心理韧性在高尔夫运动员比赛焦虑和运动动机间起中介作用。由此本研究提出假设H2:心理坚韧在举重运动员的运动认知特质焦虑与心理疲劳间起中介作用(图1)。此外,已有研究发现,在构建中介效应模型时,模型的解释力因心理疲劳的维度不同而有所改变,并建议在理论模型的检验中应对心理疲劳的3个维度做具体分析[30]。由此本研究提出假设H3:举重运动员心理坚韧性在认知特质焦虑与心理疲劳各维度间具有不同的作用方式。

1研究对象与方法

1.1研究对象

通过微信、电话与运动员、主教练进行交流,最终从四川、重庆、湖南、山西等省份招募了327名举重运动员作为样本。 在2019年12月12日至2020年1月21日期间,每位参与者均按照量表及其教练的指示在线填写调查问卷。完成调查后,进行数据准备。其中12份问卷的数据不完整或丢失,315份有效,有效率为96.3%。 参与者的年龄范围为14至28岁(M=17.89,SD=3.66)。

1.2研究方法

1.2.1问卷调查法

本次研究采用问卷调查法,其中包括以下3份问卷。

(1)心理疲劳问卷。Raedeke和Smith[31]制定的《运动心理疲劳问卷》(ABQ)用于评估举重运动员的心理疲劳水平。该问卷共15个条目,分3个维度:情绪体力耗竭维度,包含5个项目,如“在训练比赛中,我感到极度疲劳”;成就感降低维度,包含5个条目,如“我在运动中有成功的快乐”以及运动负评价维度,包含5个项目,如“我不像过去那样关心是否能够在比赛中取得成功”。所有条目使用从1(从不)到5(总是)的5级 Likert评分方式。条目1和14是反向计分项。经检验,3个维度的内部一致性α系数分别为0.79(情绪体力耗竭)、0.79(运动负评价)、0.66(成就感降低)。

(2)运动认知特质焦慮问卷。叶平等[18]引入的《认知特质焦虑问卷》(CCTAI-C)被用来测试举重运动员特质焦虑。该问卷共33个条目,包括6个维度:社会评价焦虑、比赛准备焦虑、竞技水平发挥焦虑、失败焦虑、对方实力焦虑、受伤焦虑以及3道测谎题。采用4级评分,从1为“很符合”到4为“很不符合”。条目15为逆向计分,除10、20、30这3道测谎题外其余条目相加分数总和为举重运动员认知特质焦虑总分。本次测谎题分值均为7分以上,表明回答具有真实性。经检验,6个维度的内部一致性α系数分别为0.869(社会评价焦虑)、0.836(比赛准备焦虑)、0.862(竞技水平发挥焦虑)、0.786(失败焦虑)、0.734(对方实力焦虑)、0.629(受伤焦虑)。

(3)心理坚韧性问卷。Sheard(2009年)等人[32]编制的《运动心理韧性问卷》(SMTQ),由王斌[33]等修订用来测试举重运动员的心理韧性。总共包含12个项目,3个维度:自信,如“我会为自己设定具有挑战性的目标”;坚定,如“对成功具有无限满足的欲望和内在动机”;控制,如“由于无法预测或控制事物我会感到焦虑”。使用5级likert评分方式,范围从1(完全不一致)到5(完全一致)。 2、4、7、9、10为反向计分题,心理韧性的总分是所有12个项目的总和。分数越高,心理韧性越强。经检验,3个维度的内部一致性α系数分别为0.73(自信)、0.61(坚定)、0.77(控制)。

1.2.2数理统计法

采用SPSS19.0对数据进行整理并分析,具体包括描述性统计、信度分析、探索性因子分析、相关分析、回归分析等统计方法,全部变量的显著性水平确定为α=0.05。

2研究结果

2.1共同方法偏差检验

因所有数据均以问卷方式获得,故进行共同方法偏差检验。采用Harman单因素检验方法,对所有的测量项目进行未旋转的探索性因子分析,结果显示,共有16个特征值大于1的公因子被提取出来,且第一个公因子解释了总变异量的20.47,小于podsakoff等[34]提出的小于40的标准。故本研究不存在严重的共同方法偏差。

2.2运动认知特质焦虑、心理坚韧性与心理疲劳间的相关性分析

如表1所示,运动认知特质焦虑与心理疲劳及其3个维度呈显著正相关(R=0.146~0.299),心理坚韧性与心理疲劳及其3个维度呈显著负相关(R=-0.285~-0.541);运动认知特质焦虑与心理坚韧性呈显著负相关(R=0.366)。研究变量之间的显著相关性,为后续的模型检验提供了良好的基础。

2.3心理坚韧性在运动认知特质焦虑与心理疲劳间的中介效应检验

如表2所示,以运动认知特质焦虑为自变量,心理疲劳为因变量,回归系数具有统计学意义(β=0.260,P<0.01),以运动认知特质焦虑为自变量,心理坚韧性为因变量,回归系数具有统计学意义(β=-0.366,P<0.01)。以运动认知特质焦虑、心理坚韧性为自变量,心理疲劳为因变量,运动认知特质焦虑(0.097)的回归系数不具有统计学意义,心理坚韧性(-0.447)的回归系数均具有统计学意义。运动认知特质焦虑能够显著预测心理疲劳,当加入中介变量心理坚韧之后,运动认知特质焦虑的回归系数不具有统计学意义(回归系数从0.260降低到0.097)。

结果表明,心理坚韧性在运动认知特质焦虑与心理疲劳之间起完全中介作用,中介效应为 0.163(-0.447×-0.366),直接效应为0.097,总效应(中介效应+直接效应)为0.260,即运动认知特质焦虑对心理疲劳的效应中有37.31是直接效应,另外62.69是中介变量心理坚韧性的中介效应起作用的。所构路径系数图见图2。

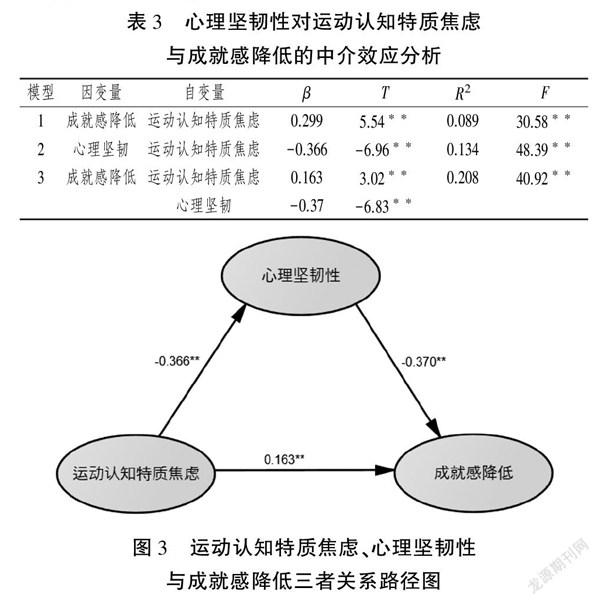

2.3.1心理坚韧性在运动认知特质焦虑与成就感降低维度间的中介效应检验

如表3所示,以运动认知特质焦虑为自变量,成就感降低为因变量,回归系数具有统计学意义(β=0.299,P<0.01),以运动认知特质焦虑为自变量,心理坚韧性为因变量。回归系数具有统计学意义(β=-0.366,P<0.01)。以运动认知特质焦虑、心理坚韧性为自变量,成就感降低为因变量,运动认知特质焦虑(0.163),心理坚韧性(-0.37)的回归系数均具有统计学意义,运动认知特质焦虑能够显著预测成就感降低,当加入中介变量心理坚韧之后,运动认知特质焦虑的回归系数仍具有统计学意义,但回归系数有所下降(回归系数从0.299降低到0.163)。

结果表明,心理坚韧性在运动认知特质焦虑与成就感降低之间起部分中介作用,中介效应为 0.136(-0.37×-0.366),直接效应为0.163,总效应(中介效应+直接效应)为0.299,即运动认知特质焦虑对成就感降低的效应中有54.52是直接效应,另外45.48是中介变量心理坚韧性的中介效应起作用的。所构路径系数图见图3。

2.3.2心理坚韧性在运动认知特质焦虑与情绪/体力耗竭维度间的中介效应检验

如表4所示,以运动认知特质焦虑为自变量,情绪体力耗竭为因变量,回归系数具有统计学意义(β=0.250,P<0.01),以運动认知特质焦虑为自变量,心理坚韧为因变量,回归系数具有统计学意义(β=-0.366,P<0.01)。以运动认知特质焦虑、心理坚韧为自变量,情绪体力耗竭为因变量,运动认知特质焦虑(0.06)的回归系数不具有统计学意义,心理坚韧(-0.52)的回归系数具有统计学意义。运动认知特质焦虑能够显著预测心理疲劳,当加入中介变量心理坚韧之后,运动认知特质焦虑的回归系数不具有统计学意义(回归系数从0.250降低到0.06)。

结果表明,心理坚韧在运动认知特质焦虑与情绪体力耗竭之间起完全中介作用,中介效应为 0.19(-0.52×-0.366),直接效应为0.06,总效应(中介效应+直接效应)为0.250,即运动认知特质焦虑对情绪体力耗竭的效应中有24是直接效应,另外76是中介变量心理坚韧的中介效应起作用的。所构路径系数图见图4。

2.3.3心理坚韧在运动认知特质焦虑与运动负评价维度间的中介效应检验

如表5所示,以运动认知特质焦虑为自变量,运动负评价为因变量,回归系数具有统计学意义(β=0.146,P<0.01),以运动认知特质焦虑为自变量,心理坚韧为因变量,回归系数具有统计学意义(β=-0.366,P<0.01)。以运动认知特质焦虑、心理坚韧为自变量,运动负评价为因变量,运动认知特质焦虑(0.049)的回归系数不具有统计学意义,心理韧性(-0.267)的回归系数具有统计学意义,运动认知特质焦虑能够显著预测心理疲劳,当加入中介变量心理坚韧之后,运动认知特质焦虑的回归系数不具有统计学意义(回归系数从0.146降低到0.049)。

结果表明,心理坚韧在运动认知特质焦虑与运动负评价之间起完全中介作用,中介效应为 0.097(-0.267×-0.366),直接效应为0.049,总效应(中介效应+直接效应)为0.146,即运动认知特质焦虑对运动负评价的效应中有33.56是直接效应,另外66.44是中介变量心理坚韧的中介效应起作用的。所构路径系数图见图5。

3讨论

3.1运动认知特质焦虑对心理疲劳的影响

Heeren等認为,高特质焦虑的运动员很大程度会经历更频繁、更强烈、更持久的状态焦虑[35]。而高特质焦虑运动员往往会在压力环境下体验到更多的负面情绪,如担心比赛失败、过分在意社会评价、害怕受伤等,使运动员处于长期的状态焦虑中。正如张力为等[13]对运动员心理疲劳影响因素的分层内容进行构建中发现,过分在意输赢、在意他人评价、失败体验、受伤等指标均被列入。可见运动认知特质焦虑的出现能够造成心理疲劳的产生。本研究通过回归分析发现,运动认知特质焦虑能够正向预测举重运动员心理疲劳,即运动认知特质焦虑越高,举重运动员越容易发生心理疲劳,这与前人[36]的研究结果一致。本研究假设H1成立。

3.2心理坚韧性在运动认知特质焦虑与心理疲劳间的中介作用

特质焦虑与心理坚韧的关系仍存在一定的争议。Cowden[27]等猜想,在竞赛特质焦虑和心理韧性之间存在一个中到大的效应量,表明这两个构念之间可能存在一个中等强度的负向关系,但在进行其实际操作中发现,精英网球运动员的心理韧性与自我报告的运动特质焦虑无关,而在自我结论解释中,Cowden也强调此结论只适用于网球运动员。Kim等[37]通过对女性射击运动员的调查发现,竞赛焦虑水平对心理坚韧性因子具有部分作用。结合Gucciar等[38]观点,运动员心理坚韧性随着运动类型的不同而不同。可见两者之间的关系可能会因运动项目的不同而有所改变。本研究发现,举重运动员运动认知特质焦虑能够对心理坚韧产生负向影响,进一步为“焦虑是心理坚韧的重要归因”这一观点提供了有利的证据。这也验证了Hossein等[39]研究成果:特质焦虑在运动员心理韧性评估和发展中具有重要作用。

心理坚韧性对心理疲劳的影响早有研究证实。如前文中提到的心理资本能够有效缓解心理疲劳的产生,心理坚韧运动员能够更好的应对应激带来的负向影响。本次研究再次证实了举重运动员心理坚韧性能够负向预测其心理疲劳(β=-0.447,P<0.05)。

以往的研究并未聚焦在心理坚韧性在运动认知特质焦虑与心理疲劳间的中介作用。为进一步厘清三者之间的关系,本研究猜测举重运动员心理坚韧性在运动认知特质焦虑与心理疲劳间具有中介作用,心理坚韧性能够保护运动员免受焦虑状态带来的负面影响,而这一假设亦得以验证(假设H2成立)。这一结论也容易被教练员所理解,一方面,运动认知特质焦虑不利于心理坚韧性的培养,即高运动认知特质焦虑的运动员更容易被“害怕失败、担心受伤、不愿意面负性社会评价”等焦虑情绪困扰,进而造成自信心受损、不能坚定目标等心理坚韧下降的表现。另一方面随着心理坚韧的下降,运动员不再拥有相信自身实力,专注、不可动摇的态度,个人情绪的有效管理这些心理优势,而诸如此类心理优势的失去,将导致运动员不再敢尝试富有挑战性的任务,降低其应对压力的能力,对紧张、焦虑等压力反应不能有效控制,从而加剧心理疲劳的发生[30]。这一中介作用的确立也提示我们平时应注意运动员心理坚韧性培养,充分发挥心理坚韧性的保护效应,抑制焦虑状态下心理疲劳的发生。

3.3不同维度下心理坚韧性作用方式的检验

考略到心理疲劳3个维度的不同症状和独特成因,研究者建议分维度对心理疲劳模型进行检验[30]。对此本研究进一步通过回归分析对心理疲劳的各维度进行预测验证,发现运动认知特质焦虑能够预测举重运动员心理疲劳3个维度。但在心理坚韧性的作用检验中发现,心理坚韧在运动认知特质焦虑与举重运动员的心理疲劳各个维度中所起的中介作用并不一致。心理坚韧在举重运动员运动认知特质焦虑与情绪体力耗竭(中介效应占76)、运动负评价(中介效应占66.44)间均起完全中介作用;但在运动认知特质焦虑与成就感降低(中介效应占45.48)间起部分中介作用。由此假设H3成立,这一结果进一步支持了叶绿[30]等观点。此外心理坚韧性中介效应的不同亦对教练员实施心理干预手段提供了直接的参考,单独的心理坚韧性干预对焦虑状态下成就感降低的预防效果并不如运动负评价和情绪/体力耗竭。

4结论

(1)举重运动员运动认知特质焦虑能够正向预测心理疲劳。举重运动员运动认知特质焦虑能够正向预测心理疲劳各个维度。

(2)举重运动员运动认知特质焦虑对心理疲劳的直接影响并不显著,主要通过心理坚韧的完全中介效应对心理疲劳产生影响。

(3)举重运动员心理坚韧在运动认知特质焦虑与情绪体力耗竭、运动负评价间起完全中介作用;在运动认知特质焦虑与成就感降低间起部分中介作用。

参考文献:

[1]蔡理,季浏.运动中疲劳与心理耗竭若干问题研究述评[J].体育学刊,2005(3):54-56.

[2]杨磊.运动疲劳的产生机制研究综述[J].武汉体育学院学报,2002(5):47-49.

[3]None. Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults[J]. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2009, 34(2):364-380.

[4]郭廷栋.竞技举重运动[M].北京:人民体育出版社, 1990:1-23.

[5]HU B, NING X. The influence of lumbar extensor muscle fatigue on lumbarpelvic coordination during weightlifting[J]. Ergonomics, 2015, 58(8):1424-1432.

[6]龙望春. 四川省举重运动员心理疲劳的监测与恢复研究[D].成都:成都体育学院,2014.

[7]Kelley B C . A Model of Stress and Burnout in Collegiate Coaches: Effects of Gender and Time of Season[J]. Research Quarterly for Exercise and Sport, 1994, 65(1):48-58.

[8]林瑞瑜, 林清和,高志强,等.运动特质性心理坚韧力与赛前状态性焦虑对跆拳选手运动表现之影响[J].文化体育学刊,2010(10):35-41.

[9]Nicholls, Adam R, Madigan, et al. Mental toughness and burnout in junior athletes: A longitudinal investigation[J]. Psychology of sport and exercise, 2017(32):138-142.

[10]Freudenberger, H. J. Staff burn-out.[J]Journal of Social Issues, 1974,30(1): 159-165.

[11]WEINBERG,R.,and GOULD, D.Foundation of Sport and Exercise Psychology[M].Human Kinetics,2003.

[12]RAEDEKE T D,SMITH A L.Development and preliminary validation of an athlete burnout measure[J]. J Sport Exe Psychol,2001,23(4):281-306.

[13]张力为,林岭,赵福兰.运动性心理疲劳:性质、成因、诊断及控制[J].体育科学,2006(11):49-56.

[14]Sanderson FH, Ashton MK.Analysis of anxiety levels before and after badminton competition[J].International Journal of SportPsychology, 1981, 12 (1):23-27.

[15]Spielberg CD.Anxiety as an emotional state[M].Spielberg CD.Anxiety:Current trends in theory and research.New York:Academic Press,1972.

[16]Martens,R.Sport competition anxiety test[M]. Champaign,IL:Human Kinetics,1977:23-53.

[17]Ye,P.Competitive motives as predictors of cognitive trait anxiety in university athletes[J].International Journal of Sport Psychology,1993,24(3):259-269.

[18]葉平,霍红,许小冬,等.运动认知特质焦虑量表在中国的标准化研究[J].成都体育学院学报,2000,26 (1):33-36.

[19]Silva J M.An analysis of the training stress syndrome in competitive athletics[J].Journal of Applied Sport Psychology, 1990,2(1):5-20.

[20]Smith R.Toward a cognitive-affective model of athletic burnout[J].Journal of Sport Psychology, 1986(8):36-50.

[21]龚晶晶. 优秀游泳运动员特质焦虑对运动心理疲劳的影响:运动心理技能的调节效应[D].武汉:华中师范大学,2013.

[22]柴岭.女子柔道运动员运动心理疲劳的特点及与人格特征的相关[J].北京体育大学学报,2008,31(10):1346-1350.

[23]White, B. , Driver, S. , and Warren, A. M. Considering resilience in the rehabilitation of people with traumatic disabilities[J]. Rehabilitation Psychology,2008, 53(1):9-17.

[24]Jones, G. , Hanton, S. , and Connaughton, D . A framework of mental toughness in the world's best performers[J]. Sport Psychologist,2007,21(2):243-264.

[25]JONES,G., HANTON,S.,and CONNAUGHTON,D.What is this thing called mental toughness? An investigation of elite sports performers[J].J Appl Sport Psy.2002,14(3):205-218.

[26]张连成,李四化,刘羽.运动性心理疲劳的理论研究进展述评[J].体育学刊,2014,21(1):98-103.

[27]Cowden, R. G., Fuller, D. K., and Anshel, M.H. Psychological Predictors of Mental Toughness in Elite Tennis: An Exploratory Study in Learned Resourcefulness and Competitive Trait Anxiety[J].Perceptual and Motor Skills,2014,119(3):661-678.

[28]邹月辉,施淏亮.目标管理下运动员心理坚韧性培养的研究[J].辽宁体育科技,2020,42(4):86-91.

[29]Schaefer J , Vella S A , Allen M S , et al. Competition Anxiety, Motivation, and Mental Toughness in Golf[J]. Journal of Applied Sport Psychology, 2016.

[30]叶绿,王斌,葛艺,卜姝,等.运动员感恩对心理疲劳的影响——社会支持与心理坚韧性的链式中介作用[J].体育科学,2016,36(11):39-49.

[31]Raedeke, T.D., Smith, A.L.Development and preliminary validation of an athlete burnout measure[J]. J Sport Exercise Psy,2001,23(4):281-306.

[32]Sheard, M., Golby, J., and Van Wersch, A.Progress toward construct validation of the sports mental toughness questionnaire (smtq)[J].European Journal of Psychological Assessment,2009,25(3):186-193.

[33]王斌,葉绿,吴敏,等.心理坚韧性对运动员倦怠的影响:应对方式的中介作用[J].武汉体育学院学报,2014,48(8):63-68.

[34]Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.Y., &Podsakoff, NP. Common method biases in behavioral research:Acritical review of the literature and recommended remedies[J].Applied Psychology, 2003,88(5):879-903.

[35]Heeren, A., Bernstein, E. E., and Mcnally, R. J. Deconstructing trait anxiety: a network perspective[J].Anxiety Stress and Coping, 2018,31(3): 262-276.

[36]Vealey R S, Armstrong L, Comar W, Greenleaf C A.Influence of per-ceived coaching behaviors on burnout and competitive anxiety in femalecollege athletes[J].Journal of Applied Sport Psychology, 1998(10):297-318.

[37]Kim,Keun-Young,Jeon,Joon-Seok. The effect of competitive anxiety level to mental toughness factor in middle and high school women archers[J].Korean Journal of Sports Science, 2008(2):171-180.

[38]Gucciardi D F . Do developmental differences in mental toughness exist between specialized and invested Australian footballers?[J]. Personality & Individual Differences, 2009,47(8):985-989.

[39]Hossein A , Mohd R F , Soumendra S , et al. RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TOUGHNESS AND TRAIT ANXIETY IN SPORTS[J]. International Journal of Pharma and Bio ences,2016,7(3):275-281.