阿雷西博的“生平事迹”(上)

安利

生于1963年11月1日的阿雷西博射电望远镜,因外伤事故抢救无效,于2020年12月1日被宣告死亡,终年57岁。它的一生虽然短暂,但成就非凡,科学家利用阿雷西博望远镜已取得多项重大发现。

1.纪录保持者

美国阿雷西博射电望远镜的正式名称是阿雷西博天文台,于1963年11月1日正式投入运行,口径305米,后扩建为350米。在中国FAST建成之前,它一直保持着世界最大单口径射电望远镜的称号。因其口径太大,难以单独矗立起来,所以建在波多黎各岛上一座天然火山口中;因其无法转动,所以需要采用球面主镜,利用“锅”的不同部位,扫描不同方向的天体。由于球面无法像抛物面那样把电磁波汇聚在一个点上,只能汇聚在一条线上,再利用复杂而笨重的馈源舱来采集信号。所以,当悬挂900吨重的馈源舱(FAST馈源舱只有30吨重)的一条主钢缆于2020年11月6日发生断裂时,对其造成的打击最为致命。直至12月1日,支撑平台彻底坍塌,馈源舱坠落到主反射面上,令阿雷西博报废。在半个多世纪中,阿雷西博天文台经历数次升级,一直是天文学和大气科学的研究重镇,用于研究地球的电离层、接收来自遥远宇宙的无线电波信号以及使用雷达技术探索太阳系土星轨道之内的天体。

2.发现太阳系行星的秘密

阿雷西博最早取得的发现和水星有关。1889年,意大利天文学家夏帕里利经过多年观测认为,水星自转时间和公转时间都是88天,这意味着水星永远一面白天、一面黑夜。1965年,根据阿雷西博收集到的数据,天文学家第一次准确算出水星自转周期相当于58.646个地球日。也就是说,水星每公转2周,同时自转3周,昼夜会出现更替。金星表面包裹在浓厚的二氧化碳云层之下,陆基光学望远镜难以观测。阿雷西博不像一般射电望远镜只能接收无线电信号,它还配备了一台无线电发射机,这使其成为世界上最强大的雷达。首张金星雷达图像就是阿雷西博绘制的。1994年,阿雷西博还绘制出水星极区水冰的分布图。

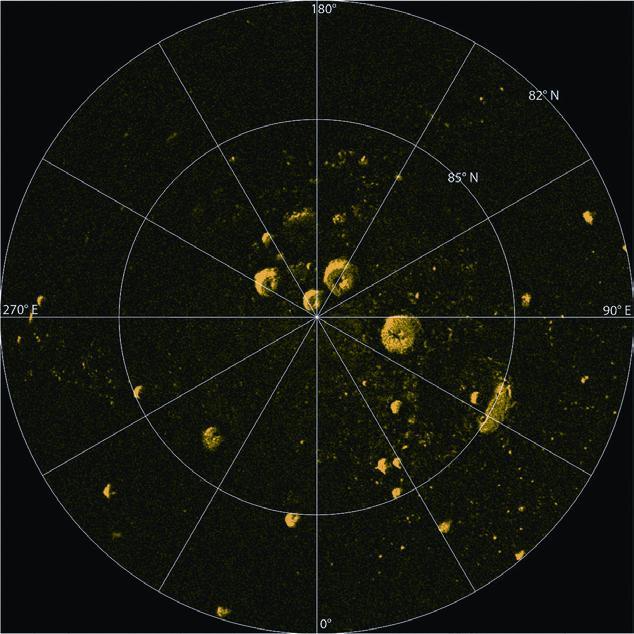

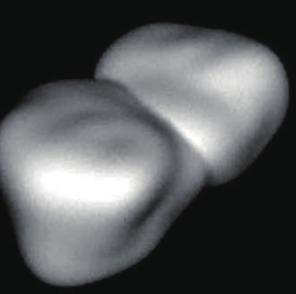

3.监测近地小行星

1989年8月,小行星卡斯塔利亚(4769 Castalia)靠近地球,离地球的最近距离约400万千米。阿雷西博通过雷达成像,第一次直接拍摄到小行星影像。实际上,监测近地小行星成为了阿雷西博的主要任务,迄今已经研究过数百颗近地小行星。作为世界上为数不多的拥有雷达功能的望远镜,科学家利用阿雷西博描绘出接近地球轨道小行星的位置、大小、形状和表面情况等精确细节,并计算出它们的轨道,除了可以评估它们撞击地球的可能性,也能帮助我们理解太阳系的起源和演化。

4.发现新型脉冲星

脉冲星是一种快速旋转的致密中子星,因不断发出电磁脉冲信号而得名。第一颗脉冲星是1967年发现的,自转周期是1.337秒。1968年科学家利用阿雷西博发现,蟹状星云中心有一颗自转周期为33毫米的脉冲星,从而为中子星的存在提供了第一个确凿的证据,它也是第一颗被确认为跟超新星残骸有关的中子星。1982年,又发现了第一颗毫秒脉冲星(自轉周期为1~10毫秒)PSR B1937+21,每秒旋转可达642转。关于脉冲星的一项重大发现是在1974年,美国物理学家泰勒和赫尔斯利用阿雷西博发现了第一个脉冲双星系统—PSR B1913+16。每颗星的半径只有大约10千米,质量却与太阳相当,两者距离仅为月球到地球距离的几倍。他们对这个双星系统进行了上千次观测,发现其轨道周期在以非常微小的变化不断减小。根据爱因斯坦广义相对论,这种变化是因为脉冲双星正以引力波的形式发射能量。泰勒和赫尔斯的观测结果间接证实了引力波的存在,他们因此而获得1993年诺贝尔物理学奖。