辣椒疫霉菌拮抗细菌L14-3的生防潜力及其鉴定

潘培培 刘东平 谢太震 张忠良 杜南山 朴凤植 申顺善

摘 要:为探讨L14-3菌株对辣椒疫病的生防潜力,采用皿内对峙试验和孢子萌发试验,测定其对辣椒疫霉菌的抑制活性,通过盆栽试验验证其对辣椒疫病的防治效果,并根据形态特征、生理生化特性和16S rDNA序列同源性分析对其进行鉴定。结果表明,L14-3菌株对辣椒疫霉菌的菌丝生长、游动孢子囊的形成、游动孢子的释放和休止孢子的萌发均具有显著的抑制作用;在盆栽试验中,L14-3处理对辣椒疫病的防治效果达到75.00%。经过鉴定,L14-3菌株为多黏类芽孢杆菌(Paenibacillus polymyxa)。

关键词:辣椒;多黏类芽孢杆菌;疫病;抑制活性;防治效果;鉴定

中图分类号:S641.3+S436 文献标志码:A 文章编号:1673-2871(2021)01-029-06

Biocontrol potential of antagonistic bacteria L14-3 against Phytophthora capsici and its identification

PAN Peipei1, LIU Dongping1, XIE Taizhen1, ZHANG Zhongliang1, DU Nanshan2, PIAO Fengzhi2, SHEN Shunshan1

(1. Henan New Pesticide Discovery Key Laboratory/College of Plant Protection, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002, Henan, China; 2. College of Horticulture, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002, Henan, China)

Abstract: In order to study the biocontrol potential of strain L14-3 against phytophthora blight of pepper, the antifungal activity of strain L14-3 against Phytophthora capsici were detected by in vitro and pot experiments. The results showed that, in vitro experiment, L14-3 was significant inhibit the mycelial growth, zoosporangium production, release and germination of zoospore of P. capsici. In the pot experiment, L14-3 performed the successful potential control against Phytophthora blight of pepper, the control efficiencies was 75.00%. In addition, based on the morphological,physiological characteristics and 16S rDNA sequence analysis, the strain L14-3 was identified as Paenibacillus polymyxa.

Key words: Pepper; Paenibacillus polymyxa; Phytophthora blight; Aantifungal activity; Control effect; Identification

辣椒疫病是由辣椒疫霉菌(Phytophthora capsici)引起的一种具有毁灭性的土传病害,在辣椒整个生育期均会发生。此病害发病速度快,传播范围广,给辣椒生产造成非常严重的损失[1]。近年来,不合理的轮作制度、水肥过度使用及品种抗病性差等因素,造成土壤中病原菌逐年积累,进而导致辣椒疫病的发生与流行。虽然目前已有多种防治方法,但是都存在着各种局限和不足。首先是现有的抗病品种单一,大多数抗病基因只能在一定的种、属之间表达,而几乎所有抗病品种都只对某一种或者少数几种致病微生物有抵抗能力;其次是土壤消毒的方法雖然简单、有效,但大多数只能局限于设施农业,在大田农业中很难实现,并且用化学药剂还会使病原菌产生抗药性,并对环境造成污染[2]。植物根际细菌是指生长在植物根圈儿范围内所有细菌的统称,其中很多细菌能促进植物生长,防治植物病害,改善植物微生态环境,被称为植物根际促生细菌(Plant growth promoting rhizobacteria,PGPR)。植物根际促生细菌因其促生、防病、改善土壤微生态及对环境友好等特点,弥补了植物病害传统防治方法的缺陷与不足,在农业生产上具有十分广阔的应用前景[3]。目前,利用植物根际促生细菌防治辣椒疫病的研究比较活跃。如从小麦根际分离的菌株绿针假单胞菌HG28-5,不仅对辣椒疫病具有显著的防治作用,还能够促进辣椒生长[4];枯草芽孢杆菌IBFCBF-4对辣椒疫病的防效高达64.28%,并可显著促进辣椒生长[5];解淀粉芽孢杆菌CRJ-9对辣椒疫霉菌的拮抗作用明显,对辣椒疫病的防治效果显著[6]。

笔者从油菜根际分离的根际微生物中筛选出具有拮抗活性的L14-3菌株,确认其对辣椒疫霉菌的抑制活性和辣椒疫病的防治效果,在此基础上,对L14-3菌株进行了形态特征、生理生化特性和16S rDNA序列同源性分析等方面的鉴定,研究其生防潜力,为辣椒疫病的生物防治提供了一定的理论依据和生防资源。

1 材料与方法

1.1 材料

供试辣椒品种为‘新金富808(河南豫艺种业科技发展有限公司)。供试菌株:L14-3菌株分离自河南省许昌采集的健康油菜根际土壤,保存于实验室-80 ℃超低温冰箱;辣椒疫霉菌由河南农业大学植物病害生物防治研究室分离保存并鉴定。

供试培养基:供试培养基有PDA培养基(土豆200 g,切成小块煮沸15 min,双层纱布过滤,葡萄糖20 g,琼脂18 g,蒸馏水1 000 mL)、PDK培养基(土豆200 g,切成小块煮沸15 min,双层纱布过滤,蛋白胨10 g,琼脂18 g,蒸馏水定容至1 000 mL)、TSA培养基(TSB 30 g,琼脂18 g,蒸馏水定容至1 000 mL)和V8A培养基(V8 Juice 100 mL,碳酸钙1 g,琼脂18 g,蒸馏水定容至1 000 mL)。

1.2 试验设计

试验于2018年7月至2019年8月在河南农业大学植物病理研究室进行。在室内进行L14-3菌株对辣椒疫霉菌抑制活性的测定,包括菌丝生长、游动孢子囊形成、游动孢子释放及孢子萌发等;然后通过盆栽试验测定L14-3菌株对辣椒疫病的防治效果,试验设3个处理(L14-3处理、清水处理及健康对照),随机区组设计,3次重复;另外,根据形态特征、生理生化特性和16S rDNA序列同源性分析等对L14-3菌株进行鉴定。

1.3 L14-3菌悬液的配制

将L14-3菌株在TSA培养基上培养2 d后,用浓度为0.1 mol·L-1无菌MgSO4溶液刮菌制成108 cfu·mL-1的菌悬液待用。

1.4 辣椒疫霉菌孢子悬浮液的配制

将辣椒疫霉菌在V8A培养基上培养5 d后,在超净工作台上用打孔器在菌落边缘打菌饼,将其放在空的无菌培养皿中并加入无菌水,加到菌落刚好浸湿,在光照培养箱中培养16 h。待形成游动孢子囊后,置于4 ℃冰箱30 min,诱发其释放游动孢子,收集游动孢子并稀释为104 cfu·mL-1的游动孢子悬浮液。

1.5 L14-3对辣椒疫霉菌的抑制活性测定

1.5.1 菌丝生长的抑制活性测定 菌株L14-3对辣椒疫霉菌菌丝的抑制能力测定采用平板对峙培养法。将辣椒疫霉病菌接种在PDA平板上培养,2 d后用打孔器取直径5 mm辣椒疫霉菌菌饼,接在PDK平板中央,距离菌饼25 mm处接种L14-3,倒置于28 ℃培养箱中培养5 d后观察抑菌圈大小。

1.5.2 游动孢子囊形成的抑制活性测定 将辣椒疫霉菌在V8A培养基上培养5 d,然后用打孔器打取直径为5 mm的菌饼,把菌饼放在灭菌后的培养皿中,然后加入L14-3菌悬液(108 cfu·mL-1),使菌悬液刚刚浸没菌饼表面,置于25 ℃光照恒温箱中培养16 h之后,在10×10倍的显微镜下观察,并记录每个视野中产生游动孢子囊的数量。以加入无菌水作为对照。

1.5.3 游动孢子释放的抑制活性测定 将产生孢子囊的疫霉菌菌饼放入灭菌后的培养皿中,加入L14-3菌悬液(108 cfu·mL-1)至浸没菌饼,然后在4 ℃冰箱中放置0.5 h,诱发其释放游动孢子,在10×10倍显微镜下观察,并记录游动孢子囊总数和孢子囊空壳数,计算游动孢子释放率。以加入无菌水作为对照。

释放率/%=游动孢子囊空壳数/游动孢子囊总数×100。

1.5.4 休止孢子萌发的抑制活性测定 辣椒疫霉菌的游动孢子囊释放游动孢子后,用双层纱布过滤,获得休止孢子悬浮液。取等量的休止孢子悬浮液和L14-3菌悬液,均匀混合之后滴加到凹玻片上,然后将其放到28 ℃恒温箱中培养,每2 h在显微镜下调查孢子萌发数,计算休止孢子萌发率。以混合无菌水作为对照。

萌发率/%=萌发孢子数/休止孢子总数×100。

1.6 L14-3对辣椒疫病的防治效果测定

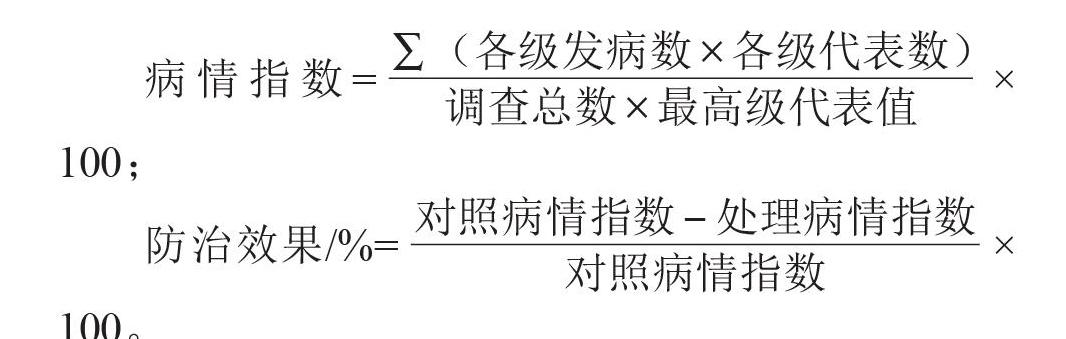

将辣椒苗培育至4~5片真叶,选取健壮辣椒苗移栽于直径为90 mm的花盆中,灌注L14-3菌悬液(108 cfu·mL-1,50 mL·株-1),然后沿花盆壁接种辣椒疫霉游动孢子悬浮液(104 cfu·mL-1, 5 mL·株-1),试验设3次重复,每个重复5株,以清水作为对照。置于温室培养,参考病情分级标准,计算病情指数及防治效果[7]。

病情指数=[∑(各级发病数×各级代表数)调查总数×最高级代表值]×100;

防治效果/%=[对照病情指数-处理病情指数对照病情指数]×100。

1.7 L14-3对多种病原菌的抑菌效果测定

采用平板对峙法测定L14-3的抑制活性。将供试病原菌菌饼放在PDK平板中央,在距离菌饼25 mm处接种L14-3,倒置于28 ℃培养箱中培养5 d,然后观察并记录抑菌圈大小。

1.8 L14-3的鉴定

1.8.1 形态和培养特性的观察 将L14-3菌株在TSA平板上划线培养,3 d后观察菌落的形状、大小、颜色、光泽、黏稠度、透明度、边缘特征等。L14-3菌体形态特征的观察采用革兰氏染色法,在显微镜下观察菌体形态[8]。

1.8.2 生理生化特性的测定 生理生化特性主要参照《伯杰氏细菌学鉴定手册》进行测定[9]。

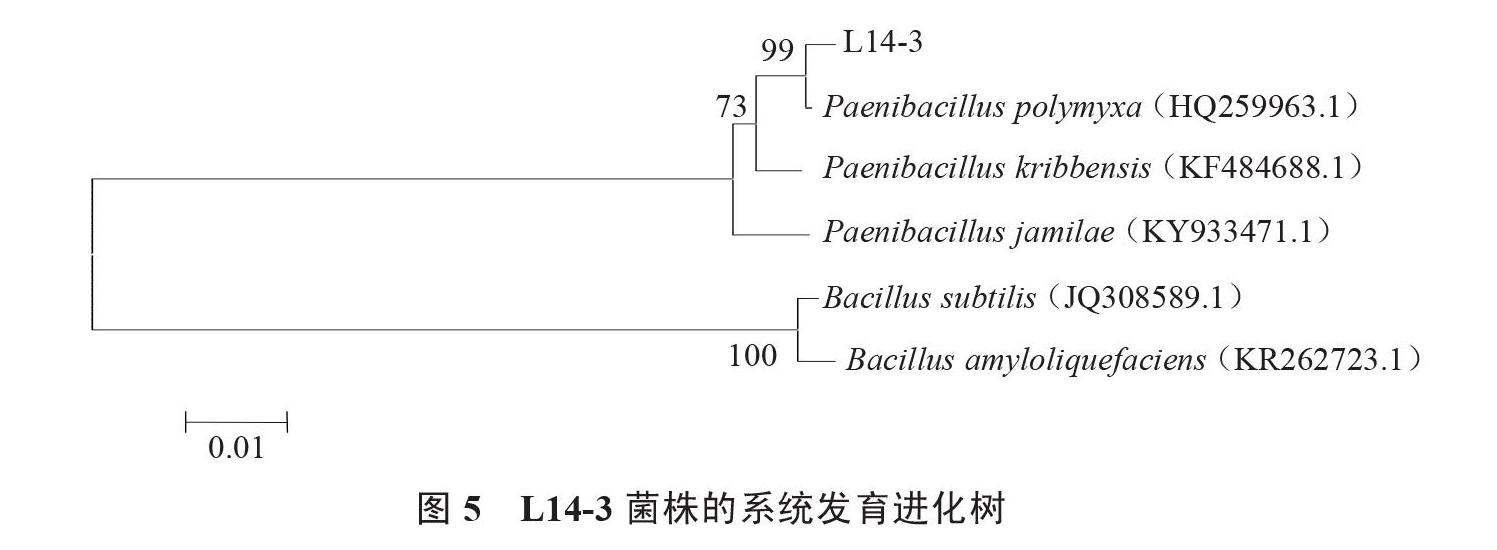

1.8.3 16S rDNA序列同源性分析 在TSA培养基上培养L14-3,挑取细菌单菌落。使用生工生物科技有限公司的试剂盒提取细菌DNA。引物采用的是细菌通用引物,分别为27 f (AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG)和1 492 r(TAC GGH TAC CTT ACG ACTT),PCR扩增采用50 μL反应体系,PCR反应条件为94 ℃预变性5 min,94 ℃变性1 min,55 ℃退火1 min,72 ℃延伸2 min,35个循环,72 ℃延伸10 min。擴增产物用1%(m/V)的琼脂糖凝胶电泳,紫外灯下观察结果。扩增产物送生物公司测序,测序结果利用NCBI Blast检索比对,并采用MEGA 7.0软件绘制系统发育树。

1.9 数据分析

采用DPS 6.5和Microsoft Excel 2013对数据进行统计分析,以最小显著差数法(LSD)分析差异显著性。

2 结果与分析

2.1 L14-3对辣椒疫霉菌的抑制活性

菌丝生长的抑制效果:L14-3菌株对辣椒疫霉菌菌丝生长具有较强的抑制活性。在PDK培养基平板上抑制辣椒疫霉菌菌丝生长,能够形成明显的抑菌带(图1),抑菌带宽度为0.74 cm。游动孢子囊形成的抑制效果:在10×10倍显微镜下,对照的视野中能够形成189.33个游动孢子囊,而L14-3菌株处理的视野中只形成了6.33个,对辣椒疫霉菌游动孢子囊形成的抑制率达96.66%(表1)。游动孢子释放的抑制效果:在10×10倍镜下,对照的视野中,游动孢子的释放率为70.69%,而L14-3菌株处理的视野中,游动孢子释放率为0.86%,其抑制率达98.78%(表2)。休止孢子萌发的抑制效果:在水中培养2 h时休止孢子萌发率为38.44%,培养8 h时萌发率达到98.50%,而L14-3菌株处理的休止孢子培养2 h时没有萌发,培养8 h时萌发率仅达到4.20%,对孢子萌发的抑制率达到99.57%(图2)。

2.2 L14-3对辣椒疫病的防治效果

在盆栽试验中,L14-3菌株对辣椒疫病具有显著的防治效果。对照辣椒苗在处理第7天时茎基部开始皱缩变褐,第12天时病情指数为64.00;而L14-3菌株处理的辣椒苗,第10天开始表现出轻微症状,第12天时的病情指数为16.00,对辣椒疫病的防治效果达到75.00%(表3,图3)。

2.3 L14-3对多种病原菌的抑制效果

L14-3菌株除辣椒疫霉菌以外,对多种植物病原菌具有抑菌活性,其抑菌带宽度大于0.75 cm,显示其生防潜力(表4,图4)。

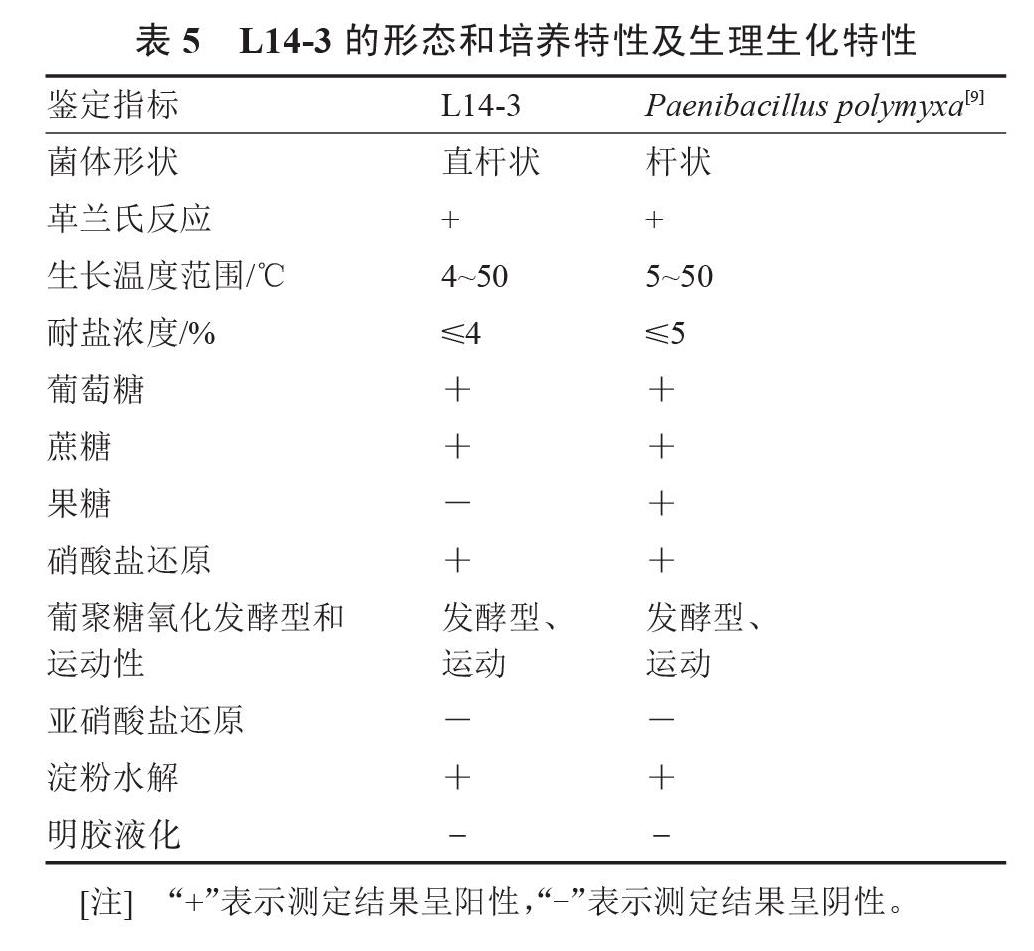

2.4 L14-3的鉴定

L14-3菌体为直杆状,革兰氏阳性,在TSA培养基上的菌落形态为米黄色、半透明、边缘不整齐的不规则形。在4~50 ℃范围内均能生长,耐盐度不高于4%,可以利用葡萄糖和蔗糖,不能利用果糖,硝酸盐还原反应、淀粉水解反应呈阳性,亚硝酸盐还原反应、明胶液化呈阴性(表5)。另外,以L14-3菌株总DNA为模板,PCR扩增出长度约为1.5 kb的DNA片段。回收该片段进行序列测定结果,L14-3的16S rDNA片段序列长为1 579 bp,进行NCBI BLAST比对的结果表明,与多黏类芽孢杆菌(Paenibacillus polymyxa)的16S rDNA序列相似性达到99%,并对其构建系统发育樹(图5)。因此,根据形态特征、生理生化特征和16S rDNA序列同源性分析,将L14-3菌株鉴定为多黏类芽孢杆菌(Paenibacillus polymyxa)。

3 讨论与结论

辣椒疫霉菌主要以卵孢子在土壤中和病残体上越冬,在适宜的温度和湿度条件下,辣椒疫霉菌产生新的孢子囊,释放游动孢子,孢子萌发侵入辣椒的根部、茎基部和叶部。在辣椒的整个生长发育期间,发病的辣椒植株上的疫霉菌会不断产生孢子囊和游动孢子,发生多次再侵染。一般辣椒疫霉菌的菌丝、孢子囊或孢子萌发产生芽管初次侵染植株后,营养菌丝在寄主细胞间生长,通过无性繁殖形成孢子囊。在潮湿环境下,孢子囊萌发再次侵染植株,往复循环。田间辣椒疫霉菌的侵入和传播主要靠游动孢子囊和游动孢子,可造成病原菌的大量传播及病害的流行[10]。马艳等[11]筛选的拮抗真菌F-310能抑制病原菌孢子囊的形成,又能抑制已经形成的孢子囊和游动孢子的萌发,从而抑制了病菌的无性繁殖。本研究结果表明,L14-3菌株不仅能抑制辣椒疫霉菌菌丝生长,还能抑制游动孢子囊的形成、游动孢子释放及休止孢子的萌发,抑制辣椒疫霉菌侵入,阻断辣椒疫霉菌再次形成侵染源及再次侵染,切断病害扩散蔓延,可有效控制病害的发生和流行,为辣椒疫病的生物防治提供了一定的理论依据和生防资源。

芽孢杆菌因繁殖速度快、对高温和干旱的耐性强、对营养要求比较简单和定殖能力强等优点成为植物病害生物防治中研究应用最多的一类生防微生物[12-13]。已报道,枯草芽孢杆菌和蜡质芽孢杆菌对水稻纹枯病有较好的防治效果[14];特基拉芽孢杆菌XT1-4对马铃薯黄萎病菌的拮抗作用比较明显,防治效果达到60%以上[15];多黏类芽孢杆菌BRF-1的代谢产物能够抑制枯萎病菌孢子的萌发和菌丝的生长,盆栽防治效果显著,并且能够促进植株的生长[16]。本研究中筛选的L14-3菌株为多黏类芽孢杆菌,对辣椒疫霉菌有较强的抑制活性,其抑菌谱比较广,除辣椒疫霉菌以外,对镰孢菌等多种植物病原菌物具有显著抑菌活性。与姜旭[17]研究中结果一致,多黏类芽孢杆菌BRF-1能够抑制枯萎病菌孢子的萌发和菌丝的生长,盆栽防治效果显著,并且能够促进植株生长。同时,菌株L14-3在室内培养条件下具有产生嗜铁素、分解纤维素和分解蛋白等特性(结果未列出),是一株多功能的具有较大生防潜力的生防菌。生防微生物防治植物病害的机制是多方面的,包括分泌拮抗活性物质、与病原物竞争营养和生态位、诱导植物抗性等,有关L14-3菌株在田间的使用效果及具体防病机制还有待进一步探索和研究。

参考文献

[1] 周耀.辣椒疫病拮抗菌株筛选及防治效果研究[J].新农业,2019(20):32-35.

[2] 信奎.农林园艺作物土传病害防治现状及应对策略[J].现代园艺,2018(18):71.

[3] 李丽.论生物技术在植物病虫害防治中的作用[J].农民致富之友,2019(32):68.

[4] 王娟,刘东平,丁方丽,等.促植物生长根际细菌HG28-5对黄瓜苗期生长及根际土壤微生态的影响[J].中国蔬菜,2016(8):50-55.

[5] 谈泰猛,黎继烈,申爱荣,等.辣椒疫病拮抗菌的分离、鉴定及其生防效果[J].生态学杂志,2017,36(4):988-994.

[6] 程睿君,原晨虹,成巨龙,等.一株抗辣椒疫霉的根际细菌CRJ-9的筛选、鉴定及防治效果研究[J].河北农业大学学报,2019,42(1):83-89.

[7] 毛爱军,胡洽,耿三省.辣椒疫病菌接种鉴定技术研究[J].北京农业科学,1998,16(2):21-24.

[8] 吴坤,张世敏.微生物学实验技术[M].北京:气象出版社,2004:10-12.

[9] BUCHANAN R E,GIBBONS N E.Bergey's manual of systematic bacteriology[M].9th ed.Baltimore:Williams & Wilkins Company,1994.

[10] 郭坚华,李师默,祁红英.PGPR在土传病害生物防治中的应用(上)[J].世界农业,1999(2):34-36.

[11] 马艳,常志州,朱万宝,等.拮抗真菌F-310对辣椒疫霉菌的抗生活性及防效[J].江苏农业学报,2004,20(3):180-183.

[12] 吴辉,潘梦武,高易宏,等.辣椒疫病生防菌的筛选、鉴定及其抑菌机理初探[J].湖北农业科学,2015,54(7):1596-1599.

[13] 叶晶晶,曹宁宁,张剑飞,等.芽孢杆菌在植病生防中的应用研究进展[J].农业科学与技术(英文版),2013,14(5):695-698.

[14] 李华荣,肖建国,颜思齐.蜡质芽孢杆菌R2防治水稻纹枯病的研究[J].植物病理学报,1993,23(2):101-105.

[15] 申建芳,李子桀,蒙春燕,等.马铃薯黄萎病生防细菌的筛选与鉴定[J].北方农业学报,2018,46(1):81-84.

[16] 陈雪丽,王光华,金剑,等.多粘类芽孢杆菌BRF-1和枯草芽孢杆菌BRF-2对黄瓜和番茄枯萎病的防治效果[J].中国生态农业学报,2008,16(2):446-450.

[17] 姜旭.利用微生物防治植物病害研究进展[J].园艺与种苗,2018(6):57-58.