我国高校大型科研仪器设备共享评价模型构建

刘心蕊,杨 巍,2,张鹤达

(1.北京化工大学 经济管理学院,北京 100029;2.北京知识产权研究基地,北京 100029)

2016年职务发明专利授权数量中 22.58%来自高校,高校拥有着强大的科研实力,大量的科技成果资源,同时也拥有着相当比重的科技基础条件资源——科研仪器设备。据全国科技基础条件资源调查统计,截至2014年底,“985工程”“211工程”高校大型科研仪器设备(原值在50万元人民币以上的仪器设备)总量达到1.5万和2.3万余套,原值分别超过211亿元和308亿元。随着高等院校大型科研仪器设备数量的不断增加,高校科研基础条件得到改善和提高,但也陆续出现了设备闲置、利用率低等问题。2015年1月国务院印发《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》国发〔2014〕70号,提出“建立科研设施与仪器开放评价体系和奖惩办法”的措施,各省、市、自治区也陆续出台了相关规定或细则,推动大型科研仪器设备的共享工作进展。如《北京市重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放评价考核实施细则(试行)》《山东省科研基础设施和科研仪器开放共享管理办法》 《云南省大型科研仪器开放共享管理暂行办法》等。正确评价高等院校科研仪器设备共享工作,有助于进一步推进我国高校科技资源共享,提高科研仪器设备利用率,促进科技创新和发展,同时也能在当前中美贸易争端中更好地应对由此带来的科研设备成本增加的问题。本文在以往研究的基础上,以法人单位(高等院校)为评价对象,对其设备共享情况进行解析、评价,以便于对法人单位之间设备共享工作的对比,有助于构建高等院校科研仪器设备共享的评价机制,引导高等院校科研设备共享工作的深入开展。

1 研究进展

有关科研仪器设备的使用评价受到了国内很多学者的关注,就目前的研究成果来看,以设备的使用效益研究为主,其中定性指标的研究相对较多,少部分学者进行了定量分析。在评价指标的设置中,多数学者直接使用了教育部2000年颁布的《高等学校贵重仪器设备效益年度评价表》中规定的5个方面作为主要考核指标,包括机时利用、人才培养、科研成果、服务收入、功能利用与功能开发。部分学者结合某高校自身实际情况对指标进行了修改与补充,或修改了权重。针对指标权重的确定,部分学者采用了直接的主观赋值,如郑旭(2010)以机时利用情况30%,人才培养 20%,科研成果及发明专利 20%,服务收入20%,仪器功能利用及再开发5%,维修维护情况5%的权重进行高校共享平台中贵重仪器的使用效益评价[1]。黄晓静(2005)将一级指标确定为仪器运行情况30%、人才培养40%、科研成果20%、仪器功能利用及再开发10%[2]。大部分学者采用德尔菲法/专家打分法、层次分析法(AHP)、数据包络分析法(DEA)和模糊综合评判等赋予指标权重,如李永军等(2008)提出对大型贵重仪器设备的效益评价应分实验教学评价、科研利用评价、社会服务评价、功能开发(改进)评价 4类,并运用了模糊综合评判对其效益进行评价[3]。王健等(2012)将机时利用、人才培养、科研成果、服务收入、制度及安全管理、功能利用与开发、维修维护情况作为7个一级指标评价其使用效益,细化至二级指标,运用层次分析法对指标权重进行测算[4]。邱宝国(2011)根据国家政策[5]结合学校自身情况提出应从使用效率、教学科研成果、功能利用、日常管理4个方面制订考核评估标准,并设置了加分项和权重,即机时利用(定额机时、有效机时)40%、人才培养(获得独立操作资格人员数、在指导下能完成部分测试的人员数)20%、科研成果(各类奖中包括同级的奖项,同级别的发明及已授予的专利)20%、服务收入(校内、外服务的测试费,不包括本机组的科研费收入。以教学和人才培养为主的大型仪器设备则可不列入权重)10%、功能利用与功能开发(原功能数,新增加功能数,功能利用数)5%、日常管理5%(现在增加到 8%,在考核工作中实行日常管理一票否决制)[6]。彭世金(2018)将高校贵重仪器效益评价分为管理建设、有效机时数、人才培养、科研成果、服务收入、功能开发6项一级指标,及14项二级指标,并利用AHP和Fuzzy评价法确定效益评价指标权重[7]。邢林华(2008)将大型仪器设备指标体系模型的一级指标分为制度管理、机时利用、人才培养、科研成果、服务收入、功能利用与开发、仪器设备,利用德尔菲法、AHP、模糊综合评判对指标权重进行打分,并对某高校的大型仪器设备使用绩效进行了评价研究[8]。还有黄涛等(2015)运用DEA方法[9],魏清(2012)运用AHP对高校大型仪器设备使用效益进行了研究[10]。

从现有文献来看,少有学者将高校大型科研仪器设备的共享水平纳入评价指标体系中进行考察,专门针对高校大型科研仪器设备共享情况的定量评价是进一步推进大型科研仪器设备共享工作的有效引导和助力。本文即以高校大型科研仪器设备共享情况为研究对象,通过构建高校大型科研仪器设备共享评价模型及其指标体系,对我国高校科研仪器设备共享工作的进展和效果进行分析。

2 大型科研仪器设备共享评价模型构建

2.1 理论模型

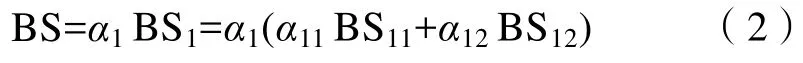

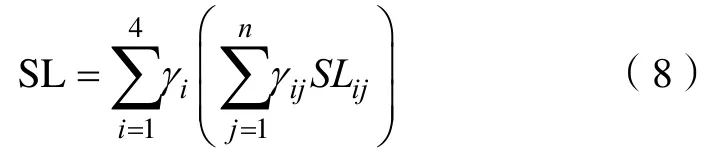

为了对法人单位的科研仪器设备共享情况进行科学评价,研究从设备基本情况(base situation, BS)、支撑保障(support, SU)、共享水平(sharing level, SL)3方面进行考察,构建高校院所科研仪器设备共享评价模型。法人单位仪器设备共享综合得分(SL)为3方面得分的加权总和。模型表达式为:共享综合得分=α×基本情况得分+β×支撑保障得分+γ×共享水平得分。即:

其中,α、β、γ分别为基本情况、支撑保障和共享水平的权重系数。根据各一级指标下设二、三级指标个数的情况可得

设备基本情况得分:

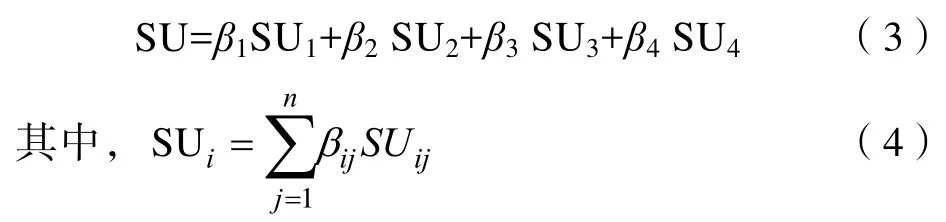

支撑保障得分:

其中,n为第i个二级指标下的三级指标个数,i=1,2,3,4。则:

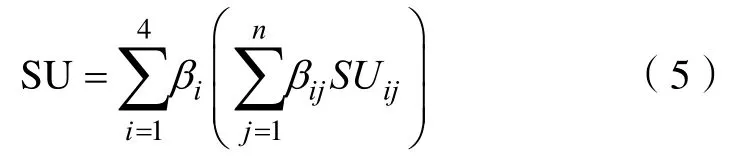

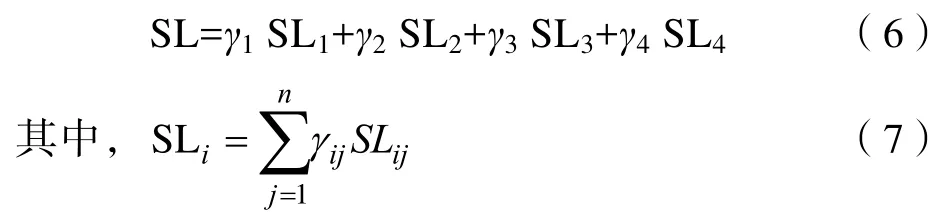

共享水平得分:

其中,n为第i个二级指标下的三级指标个数,i=1,2,3,4。则:

注:式(2)—(8)中,α1、βi、γi分别代表其所在一级指标下二级指标(BS1、SUi、SLi)的权重系数;αij、βij、γij分别代表其所在二级指标下三级指标(BS1j、SUij、SLij)的权重系数。

2.2 指标权重的确定

从实用性和可操作性角度考虑,本研究指标权重的确定采用同级指标比较法,即将同一级指标进行比较,根据重要性大小分别赋予指标相应的相对权重。指标重要性的比较结果通过调查问卷的方式由有关专家打分确定,对专家打分结果采用简单平均的方法进行计算,最终得到各指标的相对权重。

2.3 指标计算方法和数据来源

对于三级指标的计算主要采用层差法和公式法 2种计算方法,通过主观判断进行定性评价和依据公式的客观判断进行定量评价。对于定性评价指标,在指标特性分析基础上划分评价层次,对每一层次赋予不同分值,分值从0~100分不等。对于定量评价指标,依据指标计算公式计算得到指标值,在此基础上,将所评价指标划分若干层次,每个层次的得分情况根据所给指标计算结果确定,分值为0~100分不等。

指标数据来源于被评估法人单位的实际设备存量和使用情况、共享相关制度、人员配置等的统计和调研资料。

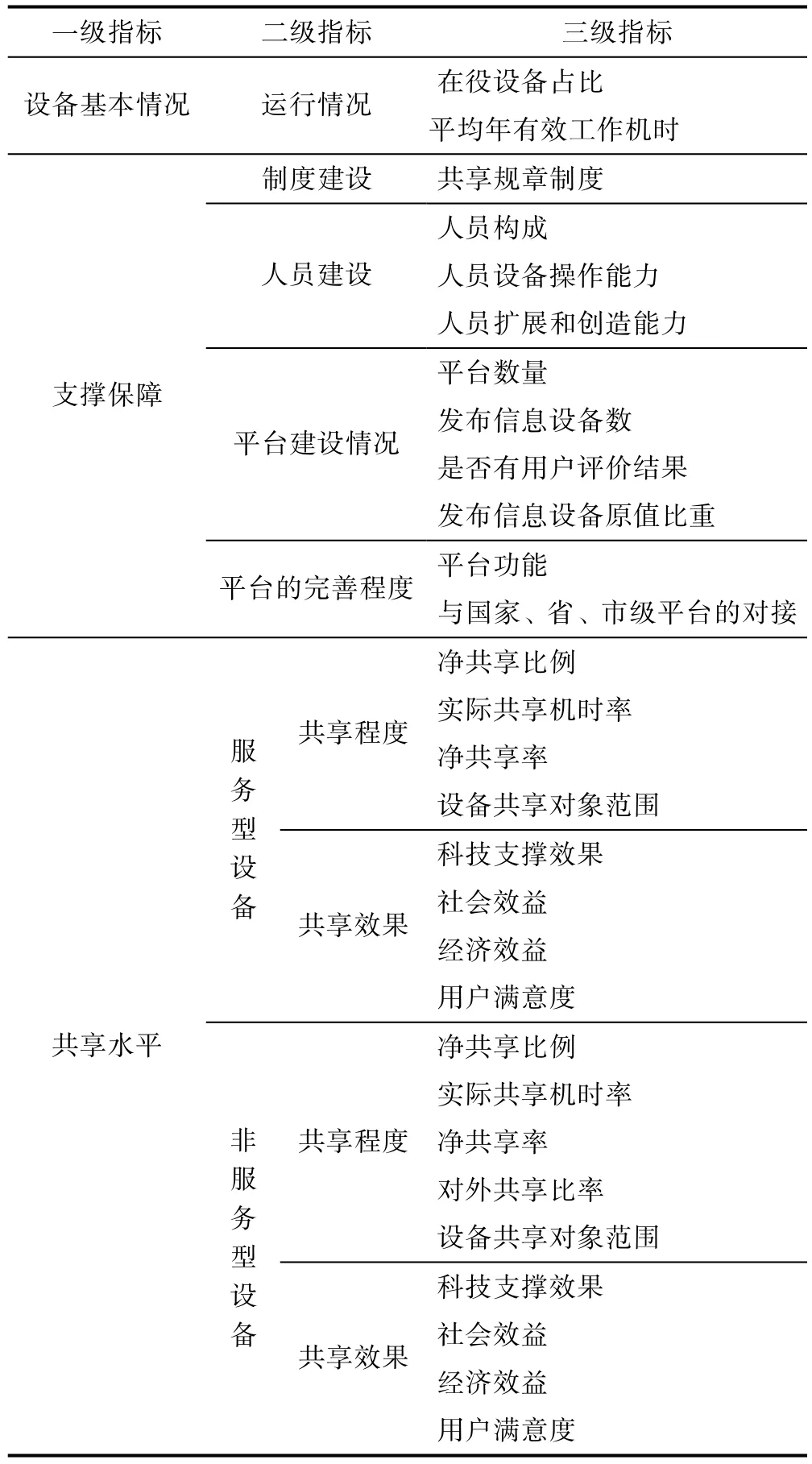

3 指标体系构建

本文以《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》、《北京市重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放评价考核实施细则(试行)》(京科发〔2016〕688号)等为基础,结合高校大型科研仪器设施共享现状,构建我国高校大型科研仪器设施共享评价指标体系。评价指标共分三级,一级指标3个,二级指标7个,三级指标21个。一级指标分别为:设备基本情况、支撑保障、共享水平。

3.1 设备基本情况

“设备基本情况”指标主要考察被评价法人单位所拥有的设备总体使用情况。下设一个“运行情况”二级指标,考察法人单位所有设备的总体工作状态。下设三级指标2个:“在役设备占比”指标主要考察法人单位所拥有的设备是否正常运行、能否提供相关服务,一般用正常使用设备数量在总在册设备数量中的比重表示;“平均年有效工作机时”指标主要考察法人单位设备的总体使用机时情况。

3.2 支撑保障

“支撑保障”指标考察法人单位为了推动科研仪器设备共享,在制度、人员和共享平台建设方面的支撑和保障情况,下设4个二级指标。

(1)“制度建设”指标。“制度建设”指标重点考察被评价法人单位在设备共享制度方面的建设和完善情况。下设“共享规章制度”一个三级指标,考察法人单位是否建有完整的设备共享制度。

(2)“人员建设”指标。“人员建设”指标重点考察法人单位在设备共享过程中的人力支撑情况,包括人员构成和人员的基本素质情况(团队人员是否懂得使用仪器设备,是否是掌握专业技能的高科技人才)。下设3个三级指标:“人员构成”指标从设备管理和使用团队的人员学历构成角度进行评价;“人员设备操作能力”指标考核设备管理操作人员的科研仪器设备基本操作技能情况;“人员扩展和创造能力”指标评价法人单位设备管理人员对设备各项功能的扩展、创造能力,即设备管理人员在设备使用过程中是否具有对设备使用所需特殊方法和功能的开发能力以完成需求方的各种要求。

(3)平台建设情况。“平台建设情况”指标主要评价法人单位设备共享平台建设的基本情况,包括平台的数量和发布设备信息的情况等。下设4个三级指标:“平台数量”指标主要考察被评价法人单位是否拥有专门用于资源共享信息发布的平台以及平台数量的多少;“发布信息设备数”指标是指法人单位在其所拥有的若干设备共享平台上对外发布的设备信息数量,即平台上发布信息的设备总数;“是否有用户评价结果”指标主要是考察法人单位拥有的平台中有多少个平台发布了用户使用设备的评价结果信息;“发布信息设备原值比重”指标主要考察在平台上发布信息的设备在总设备中的占比情况。

(4)平台的完善程度。“平台的完善程度”指标主要是在平台建设基本情况的基础上,对平台的功能进行更深入的考察。下设2个三级指标:“平台功能”是对法人单位设备共享平台功能的完善情况进行评价;“与国家、省、市级平台的对接”指标主要是考察法人单位的共享平台能否实现与国家、省、市级平台的对接,能否在更大范围内实现共享设备信息的发布。

3.3 共享水平

“共享水平”指标是对法人单位设备共享的现状进行评价,重点评价设备共享的程度和共享效果。下设2个二级指标。

(1)共享程度。“共享程度”指标重点评价法人单位现有设备的共享状况。下设4个三级指标:“净共享比例”指标是对法人单位实际提供共享服务的科研仪器和设备的占比情况进行评价,也即实际共享设备占比;“实际共享机时率”指标主要考察法人单位所有在役设备使用过程中用于共享的占比情况;“净共享率”指标主要考察各种科研仪器设备的理论标准工作机时(或科研仪器设备的潜在共享机时)中当前实际用于共享的机时情况;“设备共享对象范围”指标考察设备共享的主要对象,以判断设备在本法人单位内、外部共享的占比情况。

(2)共享效果。“共享效果”指标是评价法人单位设备共享使用后对科学、社会和经济发展等的支撑和贡献情况。下设4个三级指标:“科技支撑效果”指标主要考察用于共享的仪器设备对科技发展的支撑和贡献情况,主要包括发表的科技论文数量和服务的科研项目情况;“社会效益”指标主要考察共享仪器设备对国家重大工程、企业创新、民生服务、应急事件、科学普及、政府决策等方面所作的贡献,以及通过科研仪器设备的对外共享所带来的高校院所形象的提升和影响力的扩大;“经济效益”指标是指高校院所提供设备共享服务所获得的直接经济收益;“用户满意度”指标主要考察共享服务的质量,即共享活动结束后需求方是否对服务满意。

鉴于目前很多高校拥有自己的测试中心或者是其他专门为科研人员提供科研设备服务的专业机构(或部门),其拥有的仪器设备主要用于服务科研,自身的科研任务很少或者没有。而科研人员负责的科研仪器设备以满足科研团队的研究需要为主,在有共享潜力的情况下为本法人单位或者外单位的企业或个人提供设备共享服务。二类设备在设备共享评价中应分别对待。因此,在“共享水平”的评价中,将法人单位拥有的科研仪器设备分为服务型设备和非服务型设备 2种情况进行分别评价。

表1 高校院所科技资源(大型科研仪器设备)共享评价指标

4 高校大型科研仪器设备共享评价指标目标值的确定

4.1 设备基本情况(BS)下设指标

1)在役设备占比(BS11)。

“在役设备占比(BS11)”指标计算采用公式法,BS11=在役设备占比×100=(正常使用设备数量/在册设备数量)×100。

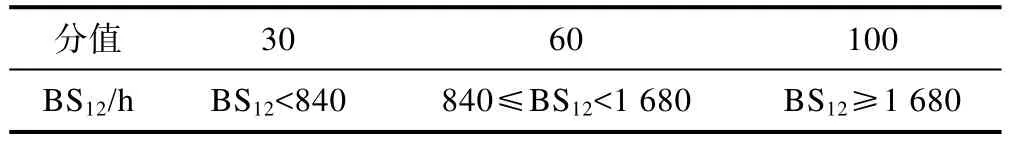

2)平均年有效工作机时(BS12)。

“平均年有效工作机时(BS12)”指标采用层差法计算,将平均年有效工作机时指标值分为3个层次,并分别赋予不同的分值,如表2所示。

表2 平均年有效工作机时(BS12)指标评分标准

4.2 支撑保障(SU)下设指标

1)共享规章制度(SU11)。

“共享规章制度(SU11)”指标分值采用层差法计算,针对共享规章制度的建设情况,将SU11指标分值分为5个层次,对于设备组织管理制度、设备共享管理制度、设备共享服务收费标准、设备绩效考核规定4项内容,具备0、1、2、3、4项的分别赋予分值0、40、60、80、100 分。

2)人员构成(SU21)。

“人员构成(SU21)”指标分值采用公式法计算。SU21=本科以上人员比重×100=(本科以上设备管理人员/专职设备管理人员)×100。

3)人员设备操作能力(SU22)。

“人员设备操作能力(SU22)”指标分值计算采用公式法。计算公式为:

其中SU22t表示第t级操作设备管理人员比重,SU22t=具有t级操作水平的设备管理人员数量/设备管理人员总数。

4)人员扩展和创造能力(SU23)。

“人员扩展和创造能力(SU23)”指标分值计算采用公式法。SU23=扩展能力人员占比×100=(具有设备扩展创造能力的人员数量/设备管理和操作人员总数)×100。

5)平台数量(SU31)。

“平台数量(SU31)”指标计算采用层差法,将平台数量情况分为0个平台和非0两类,分别赋予分值为0分和100分。即:法人单位拥有m个可用于共享设备信息发布的平台,则当m=0时,SU31为0分;当m≥1时,SU31为100分。

6)发布信息设备情况(SU32)。

“发布信息设备情况(SU32)”指标计算采用公式法,即使用毛共享率计算法人单位共享平台发布信息的设备数量情况,SU32=毛共享率×100=(平台登记设备数量/本单位在册设备台数)×100。

7)是否有用户评价结果(SU33)。

“是否有用户评价结果(SU33)”指标分值采用公式法计算,SU33=发布用户评价的平台比重×100=(布用户评价结果的平台数量/法人单位拥有的平台数量)×100。

8)发布信息设备原值比重(SU34)。

“发布信息设备原值比重(SU34)”指标分值采用公式法计算,SU34=发布信息设备原值比重×100=(在平台上发布信息设备原值总额/法人单位在册设备原值总额)×100。

9)平台功能(SU41)。

“平台功能(SU41)”指标分值采用层差法和公式法相结合的方法计算。首先将平台功能分为 3个层次:只有简单的信息发布功能(设备的品牌、型号、功能和联系方式)的平台、具有完整的信息发布功能(除设备品牌、型号、功能、联系方法等信息外,还具有设备的使用状态、剩余机时数、可供预约的时间段等)的平台、以及具有信息发布和共享申请功能的平台。分别计算每类平台在法人单位拥有的所有平台中所占的比重,分别赋予其不同的权重,并采用公式法计算SU41的分值。

具体为:SU411=只有简单的信息发布功能的平台数量/法人单位拥有的平台总数;SU412=具有完整的信息发布功能的平台数量/法人单位拥有的平台总数;SU413=具有信息发布和共享申请功能的平台数量/法人单位拥有的平台总数。则:

10)与国家、省、市级平台的对接(SU42)。

“与国家、省、市级平台的对接(SU42)”指标分值采用层差法计算,SU42=本单位平台中能与市级以上平台对接的平台数/法人单位平台总数。将与国家、省、市级平台的对接情况分为4个层次,分别赋予其不同的分值,具体见表3。

表3 与国家、省、市级平台的对接(SU42)指标评分标准

4.3 共享水平(SL)下设指标

1)净共享设备比例(SL11、SL31)。

“净共享设备比例(SL11、SL31)”指标得分采用公式法和层差法相结合的方法计算,根据服务型和非服务型设备的服务对象定位的不同,其得分的确定方法也不同。

(1)服务型设备。“服务型设备净共享设备比例(SL11)”指标得分直接采用公式法计算, SL11=净共享设备比例×100=(实际共享服务型设备数量/服务型设备总数)×100。

(2)非服务型设备。“非服务型设备净共享设备比例(SL31)”指标得分采用公式法和层差法相结合的方法计算,具体方法为:首先计算净共享设备比例,SL31=实际共享非服务型设备数量/非服务型设备总数;其次,将净共享设备比例分为5个层次,赋值如表4所示。

2)实际共享机时率(SL12)(SL32)。

“实际共享机时率(SL12)(SL32)”指标得分采用公式法和层差法相结合的计算方法,具体方法为:首先计算实际共享机时比率,SL12(SL32)=实际共享机时率=共享机时/年有效工作机时;其次,按实际共享机时比率进行分类,分别赋予不同的分值。

表4 净共享设备比例(SL31)指标评分标准

表5 实际共享机时率(SL12)(SL32)指标评分标准

3)净共享率(SL13)(SL33)。

“净共享率(SL13)(SL33)”指标得分采用公式法计算,SL13(SL33)=净共享率×100=(实际共享机时/可供共享机时)×100。其中,服务型科研仪器设备可供共享机时为其理论正常工作机时数;非服务型设备可供共享机时为扣除设备属于研究团队科研用机时之后的潜在可供共享机时数。

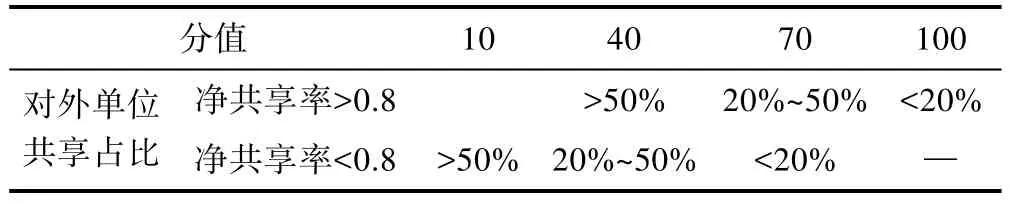

4)设备共享对象范围(SL14)(SL34)。

“设备共享对象范围(SL14)(SL34)”指标分值采用层差法计算,即将设备共享对象范围指标分为 3个层次,分别赋予不同的分值,按照净共享率的不同,分为两种情况。具体如表6所示。

表6 设备共享对象范围(SL14)(SL34)指标评分标准

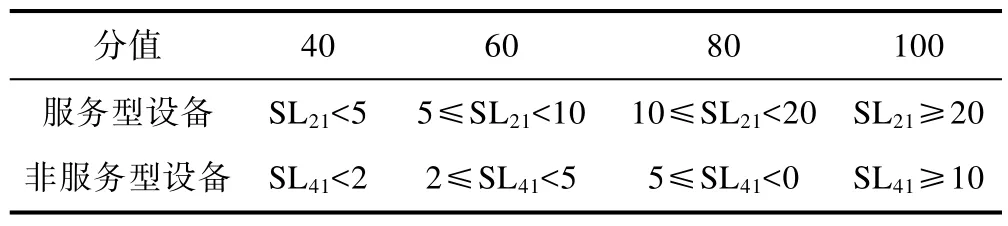

5)科技支撑效果(SL21)(SL41)。

“科技支撑效果(SL21)(SL41)”指标得分采用公式法和层差法结合的计算方法,即按照单位共享设备对科研人员的研究支撑成果对设备的科技支撑效果进行分层,赋予其不同的分值。首先计算共享设备科技支撑成果总数,共享设备使用人员发表文章和专利数量,以及服务科研项目数量的合计。其次,计算单位共享设备的平均科技成果数量 SL21,SL21=(使用共享设备科研人员发表文章数量+专利数量+项目数)/共享设备数量。最后,按照平均科技成果数量进行分层,赋值如表7所示。

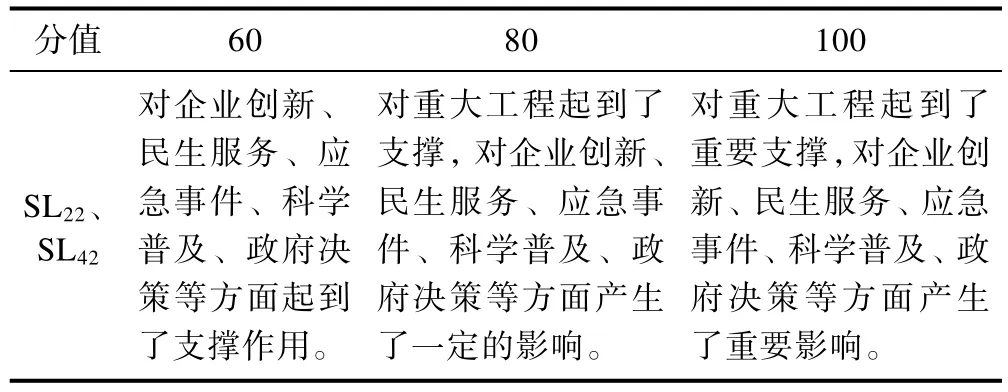

6)社会效益(SL22)(SL42)。

“社会效益(SL22)(SL42)”指标得分采用层差法计算。具体方法如表8所示。

表7 科技支撑效果(SL21)(SL41)指标评分标准

表8 社会效益(SL22)(SL42)指标评分标准

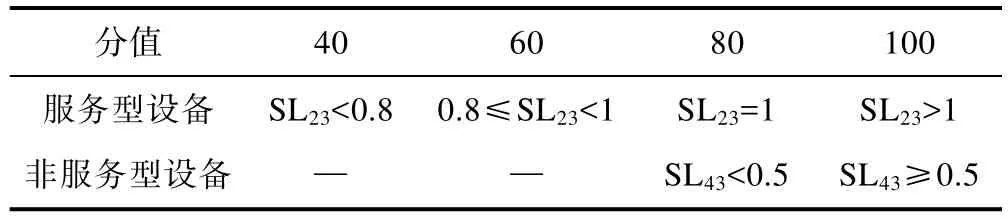

7)经济效益(SL23)(SL43)。

“经济效益(SL23)(SL43)”指标得分采用公式法和层差法结合的计算方法。首先,计算共享设备共享收益率,收益率=共享收入/设备总价值;其次,采用层差法将共享设备经济收益情况进行分层,赋予不同的分值,如表9所示。

表9 经济效益(SL23)(SL43)指标评分标准

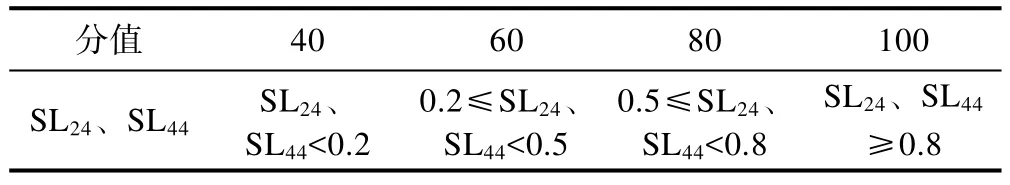

8)用户满意度(SL24)(SL44)。

“用户满意度(SL24)(SL44)”指标分值采用公式法和层差法相结合的计算方法。首先,计算用户满意度,用户满意度=表示满意的客户数量/共享活动客户总数;其次,按用户满意度对用户满意情况进行分类,分别赋予其不同的分值。

表10 用户满意度(SL24)(SL44)指标评分标准

5 分析与讨论

5.1 分析

利用构建的高校大型科研仪器设备共享评价模型对B高校的科研仪器设备共享情况进行评价,其综合得分为72.72分。通过对综合评价结果的分析发现,B高校大型科研仪器设备共享中的主要问题如下:

在“设备基本情况”方面,综合评价得分 13.57分,该项指标满分 18.33分。失分点主要在“年有效工作机时”指标,说明从法人单位整体上看,设备尚有进一步共享的潜力。

在“支撑保障”方面,综合评价得分为32.41分,该指标满分 40.83分。失分点主要为平台建设中存在两大问题,一是平台中尚没有有关用户评价结果的相关信息,二是平台虽已留有与国家共享信息平台的接入口,但是目前尚未完成与其实质上的链接。另外,在人员支撑方面,人员扩展和创造能力有一定的失分。

在“共享水平”方面,综合评价得分26.74分,该项指标满分为 40.84分,相对失分较多。主要问题集中在共享效果评价方面,目前无论是服务型设备还是非服务型设备,对其共享产生的效果,包括发表的论文、专利、支撑的项目情况等都没有较好的记录,由于数据的缺失,该项指标评价得分较低。同时,数据显示,设备共享的经济效益目前并不理想。用户满意度的资料欠缺。

针对所存在的问题,B高校在进一步推进大型科研仪器设备共享的过程中,可以考虑从以下几方面着手。

(1)尽快完善设备共享平台的相关内容。在现有平台功能的基础上,增加用户评价的相关功能,并在平台上进行公布;完成与国家和北京市共享信息平台的链接。

(2)进一步提高设备管理人员的素质。加强人员培训的频次和内容,切实提高设备操作和管理人员的操作技能;提高设备管理人员的待遇,吸引更多的高层次人才加入设备管理人员的队伍。

(3)完善设备的共享后管理制度。建立和完善设备共享使用后的信息反馈制度和措施,完善设备使用效果的信息收集工作。

5.2 讨论

研究从被评价法人单位的设备基本情况、支撑保障、共享水平3个层面选择核心指标,通过定量与定向相结合的方式对高校大型科研仪器设备共享情况开展评价,是对高校科研仪器设备共享评价、对科学引导高校科研仪器设备共享工作的有益尝试。

当然,指标体系设置仍存在一定的局限性,主要表现在:人员设备操作能力的等级评定存在一定的主观性;部分指标的分值确定要依赖与现有“共享机时”“有效工作机时”等指标的统计,这些指标在实际工作中的统计尚需进一步的加强和完善;科研仪器设备的功能和性质、科研项目的特殊性等决定了科研仪器设备在使用和共享时存在较大差异,评价结果尚无法反映高等院校科研仪器设备共享的全部情况。随着科研仪器设备统计工作的不断推进,科技资源调查的不断完善,大数据方法的应用,高校大型科研仪器设备共享的评价指标体系和方法也将会不断修正和完善。