北京地区成人其他细菌性感染性腹泻临床特点调查研究

李晓莉,胡明,刘悦,何中华,沈宝征

感染性腹泻是指各种病原体,主要包括细菌、病毒、寄生虫和真菌等,感染肠道而引起的腹泻,除霍乱、痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻定为其他感染性腹泻[1-2]。感染性腹泻呈高流行性和高发病率,世界卫生组织(World Health Organization,WHO)估计,全球每天有数千万人罹患腹泻病,每年发生腹泻病大约17亿人次,其中有220万患者因严重腹泻而死亡[3];在我国,感染性腹泻的发病率一直位居肠道传染病的首位,现有调查研究资料显示,我国腹泻发病率为0.17~0.70次/人年,5岁以下儿童则为2.50~3.38次/人年[4];2014~2015年,其他感染性腹泻发病率在全国法定传染病中由第4位跃居第2位,对各年龄人群健康造成极大威胁[5]。其他感染性腹泻的主要传播途径是被污染的食物和水,食源性病例占大部分,其病原菌的流行存在一定的地域差异[6]。2005~2012年全国其他感染性腹泻事件监测中,致病菌感染占50.50%,病毒感染为49.50%[7]。国内研究指出其他感染性腹泻最常见的细菌为致病性大肠杆菌、志贺菌、沙门菌、弯曲菌、霍乱弧菌[8-9]。本研究总结了2016年1月1日至2018年10月31日我院确诊为其他细菌性感染性腹泻患者的流行病学特点及临床资料,以期为其他感染性腹泻的诊治及公共卫生防控提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 研究人群

本研究经我院医学伦理委员会批准,回顾性收集2016年1月1日至2018年10月31日首都医科大学附属北京潞河医院感染性疾病科肠道门诊确诊的其他细菌性感染性腹泻患者264例。其他细菌性感染性腹泻诊断标准参考《感染性腹泻的诊断标准及处理原则》(GB17012-1997)。纳入标准:每日排便≥3次/d,并伴有粪便性状异常;可伴有恶心、呕吐、腹痛、发热等全身症状,且持续时间不超过2周;粪便培养为致病性大肠杆菌、志贺菌、沙门菌、弯曲菌、霍乱弧菌及其他菌的患者。排除标准:①粪便培养未检测出病原菌的患者;②病原学鉴定为轮状病毒、诺如病毒、肠道腺病毒等病毒感染的患者;③诊断为外食饵性腹泻、症状性腹泻、过敏性腹泻、糖源性腹泻、非特异性溃疡性结肠炎等非感染性腹泻的患者;④伴有免疫缺陷性疾病、服用免疫抑制剂、抗肿瘤药物的患者。

1.2 资料收集

采用回顾性研究方法,收集的临床资料主要包括:人口统计学数据,发病及就诊时间,实验室检查结果(血常规、CRP、粪便检查培养及药敏分析)以及治疗过程,记录每个患者的具体治疗方案。将临床资料进行录入,建立数据库。血常规及粪便检查均在应用抗生素之前采集。

1.3 粪便采集

留取患者新鲜粪便,于每年4~10月留取粪便标本40份/月,11月至次年3月留取10~20份标本/月。标本采集后24 h内送至北京市通州区疾病预防控制中心实验室检测。

1.4 菌株培养

区疾控中心根据感染性腹泻诊断标准,选取适量粪便标本接种于各菌种指定培养基上,进行病原学检测及鉴定,检测项目包括:副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致病性大肠埃希菌、空肠弯曲菌及其他菌。分离出来的阳性菌株标本保存于-80 ℃超低温冰箱。

1.5 药敏鉴定

采用美国临床和实验室标准化协会(CLSI)推荐的Kirby—Bauer法;药敏结果判断标准根据美国2015年CLSI标准。

1.6 统计方法

2 结果

2.1 流行病学特征

264例确诊患者的中位年龄为42岁(17~82岁),主要集中在20~29岁(66例,25.0%)及30~39岁(74例,28.0%),80岁以上就诊患者最少(9例,3.4%)。确诊患者中,124例(47.0%)为男性患者,男女占比无显著差异;有193例(73.1%)患者可追问到可疑不洁饮食史,主要为海鲜类(50例,25.9%)、烧烤类(45例,23.3%)、冷冻饮料(20例,10.4%)、奶制品(15例,7.8%)、水果蔬菜(12例,6.2%)、剩饭菜(20例,10.4%)及其他(31例,16.1%)。

2.2 发病时间特征

264例确诊患者中,以通州区患者为主,发病时间集中在6~9月,分别为30例(11.4%),50例(18.9%),48例(18.2%),36例(15.4%);70例患者于发病当日就诊,177例患者于发病第2日就诊。

2.3 临床特征

264例患者均有腹泻,以每日5次以上大便居多,大便多为水样便或黄色粘液样便;116例(43.9%)患者出现发热,发热持续时间为1~2 d,最高体温均值为38.5 ℃,以低热(37.3~38.0 ℃)、中等热度为主,高热患者(>39.0 ℃)少见;218例(82.6%)患者出现腹痛,多数为间断性脐周绞痛,出现恶心、呕吐症状的患者分别为99例(37.5%)、128例(48.5%)。血白细胞中位计数为11.1×109/L,血CRP中位水平为38.0 mg/L,180例(占68.2%)患者出现白细胞升高,173例(65.5%)患者CRP>10 mg/L。

2.4 腹泻患者粪便致病菌检出情况

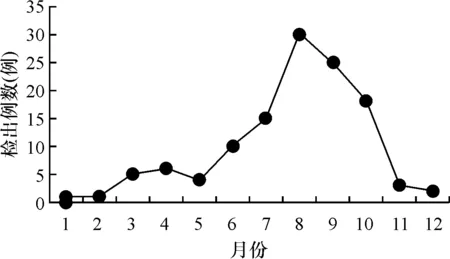

264例患者留取新鲜粪便进行培养,粪便均分离出病原菌,共282株,其中以致病性大肠埃希菌最为常见(占45.0%),其次为副溶血弧菌(占28.0%)和沙门菌(占17.0%)。264例患者中,混和菌感染者9例(占3.41%),分别为副溶血弧菌和致病性大肠埃希菌混合感染(7例)及副溶血弧菌和嗜水汽单胞菌混合感染(2例)。致病菌检出高峰为6~10月,集中在夏秋季。其中致病性大肠埃希氏菌检出高峰在7~10月,副溶血弧菌检出高峰在8~9月,沙门菌检出高峰在10月。见图1~图3。

图1 不同月份致病性大肠埃希菌检出情况

图2 不同月份副溶血弧菌检出情况

图3 不同月份沙门菌检出情况

2.5 3种主要致病菌药敏结果

对3种主要致病菌进行了15种抗生素药物敏感实验,结果显示不同病原菌有不同的耐药谱,但其对亚胺培南敏感率均达100%。3种病原菌对抗生素药物均有多重耐药状况,其中致病性大肠埃希菌对氨苄西林、红霉素、头孢唑林、复方磺胺甲恶唑及四环素类明显耐药,但对头孢他啶、头孢西丁、氯霉素及头孢噻肟等较敏感;副溶血性弧菌对红霉素、萘啶酸、头孢唑林、阿奇霉素耐药,但对其他抗生素均较敏感;沙门菌对红霉素、萘啶酸、环丙沙星耐药,但对头孢西丁、氯霉素、复方磺胺甲恶唑、阿奇霉素较敏感,见表1。

表1 3种主要致病菌对15种抗生素的药敏试验结果[n(%)]

3 讨论

3.1 其他细菌性感染性腹泻的临床特点及流行特征

首都医科大学附属北京潞河医院肠道门诊就诊患者多为北京市通州区16岁以上成人,一定程度上可代表该区域成人患者急性腹泻的临床特点,通过回顾性分析264例成人其他细菌性感染性腹泻的临床特点,填补了通州区该项调查研究的空白。事实上,我国各地每年均有感染性腹泻发生,但各地发病率高低存在差异;报道指出[10],全年有2个发病高峰,第一个高峰在6~8月,多为细菌性病原感染,第二个高峰在第11~12月,多为病毒性病原感染;亦有研究指出,感染性腹泻的发生与气温有关系,细菌性感染性腹泻与气温呈正相关,病毒性感染性腹泻与气温呈负相关[11-13]。本文的研究人群为细菌性感染性腹泻,超过70%的患者可追问到可疑不洁饮食史,发病高峰集中在6~9月,可能原因是这一阶段天气炎热,空气湿度增加,食物易变质,病原体活动改变,同时高温可导致人群免疫力下降,因此夏季肠道感染性腹泻病例增加,监管部门及临床医生应做好健康宣教,告知公众不食不洁饮食,注意自身环境卫生。

既往报道显示,该病发病无种族及性别差异[14],在本文报道中,男性发病率为47.0%,性别之间差异无统计学意义;发病年龄以20岁至49岁居多,这一数据与国内数据[15-16]类似,可能与年轻人作息及饮食不规律,外出就餐机会增大,以及近年来外卖量增大有关;另中青年人工作压力大,胃肠道屏障普遍受损亦是发病率增加的原因之一;相比之下,60岁以上患者中,致病原因多为食用剩饭、剩菜为主,可能与老年人生活习惯相关。

3.2 其他细菌性感染性腹泻的病原菌分布及耐药性

本次调查的264例患者粪便标本均分离出病原菌,共282株,其中以致病性大肠埃希菌最为常见(占45.0%),其次为副溶血弧菌(占28.0%)和沙门菌(占17.0%),检出高峰集中在夏秋季,其中致泻大肠埃希氏菌检出高峰在7~10月,副溶血弧菌检出高峰在8月和9月,沙门菌检出高峰在10月,呈现一定的季节性特征。这一数据同北京市其他区域及全国其他地区报道的优势菌一致[17-18],且这些研究指出,沿海地区人群易发弧菌感染,内陆地区以志贺菌、沙门菌及致泻性大肠埃希菌多见。有调查指出,自1998年后,副溶血弧菌的检出率下降,本研究中,该致病菌依然为主要致病菌之一,副溶血性弧菌是主要来源于鱼、虾、蟹、贝类和海藻等海产品,检出率升高与夏季人们食用海产品增加有关。近年来,随着生活方式改善,熟食、罐装食品的普及和增加,致泻性大肠埃希菌和沙门菌在感染性腹泻中的检出率逐年上升,尤其多发5岁以下儿童,可能与儿童免疫力低下,未形成良好的自身卫生习惯有关[19]。尤其需注意的是,本次调查显示有3.41%的患者为混和菌感染,需引起充分重视。

抗菌治疗对于细菌性感染性腹泻的治疗有重要意义。近年来,抗生素的不合理应用导致细菌耐药问题日趋严重,尤其是多重耐药菌的出现,给感染性腹泻的治疗带来了挑战。指南推荐[3]对于有适应症的细菌感染性腹泻病患者,喹诺酮类为首选药物。北京市的一项关于社区腹泻病原体耐药情况的监测指出[20],不同腹泻病原体对抗生素敏感性不同,其中致泻性大肠埃希菌对氨苄西林、复方磺胺甲嗯唑和头孢曲松的耐药率达20.6%,沙门菌对氨苄西林、氯霉素和复方磺胺甲嗯唑的耐药率亦有上升趋势,故推荐根据感染菌株及人群敏感性不同,选择喹诺酮类及第三代头孢。本次调查中,药物敏感实验显示不同病原菌有不同的耐药谱,但其对亚胺培南敏感率均达100%,提示亚胺培南可作为治疗此类患者的重要选择;同时,3种病原菌对抗生素药物均有多重耐药状况,致泻性大肠埃希菌对氨苄西林、红霉素、头孢唑林、复方磺胺甲恶唑及四环素类明显耐药,但对头孢他啶、头孢西丁、氯霉素及头孢噻肟等较敏感;副溶血性弧菌对红霉素、萘啶酸、头孢唑林、阿奇霉素耐药,而对其他抗生素均较敏感;沙门菌对红霉素、萘啶酸、环丙沙星耐药,而对头孢西丁、氯霉素、复方磺胺甲恶唑、阿奇霉素较敏感,与上述报道结果有所区别,可能由调查对象的样本量、地区、气候、生活习惯存在差异所致。但可以明确的是,临床应在提高诊治率的同时根据药敏试验结果合理选择抗生素治疗,然而,因粪便培养结果回报时间较长,临床实际中医师常常经验性给予抗感染治疗,故提高粪便培养及药敏试验效率有重要意义。

3.3 研究不足

本次研究存在一定局限性,首先,为单中心、回顾性研究,收集数据过程中存在一些数据失访;其次,尽管所有患者最终均治愈,但未比较不同抗生素治疗人群之间症状(腹泻、呕吐、发热时间等)改善情况及抗生素治疗时间对患者肠道菌群的影响;最后,菌种监测、药敏监测不够全面,不能全面反映细菌性感染性腹泻的所有病原菌,未能提供全面的菌株耐药方面的数据。

综上所述,成人其他细菌性感染性腹泻发病高峰期集中在夏秋季,青中年为主要发病人群,致病菌主要为致泻性大肠埃希菌、副溶血性弧菌和沙门菌,耐药性问题较为突出。面对日益严重的细菌耐药问题,一线医师在临床治疗中应加强病原菌的监测,同时结合当地菌株流行情况及人群耐药情况,合理选择抗生素,给患者提供及时、合理的治疗。此外,建议临床医生在诊治过程中应该做好疫情监测和疫情报道,开展肠道传染病知识、饮食卫生的健康宣教,提高广大群众的防病意识,并规范检查、规范治疗,协助疾控部门做好公共卫生监督,以提高我院感染性腹泻的监测水平及诊治水平。