孙效民和她的父母

※文/王红梅

这个春天快要结束时,孙效民99岁的母亲也离开了。母亲走得很突然很安详,让她有点猝不及防。采访孙效民老人那天,离她母亲去世还不到百天。她把准备去烈士陵园读给母亲的百日祭文读给我们听,念到动情处,几度哽咽,整个人还沉浸在失去母亲的悲伤之中。

她的父亲孙克华,对年长一点的陕西人来说,并不陌生。他出生于河北巨鹿的农村,幼时虽家境贫寒,但天资过人。“抗日高小”毕业的他,属于周边为数不多的知识分子。1939年5月,孙克华加入中国共产党。因人品好,文字水平高,被组织安排在油印科和党刊《平原》出版社做刻字打印等工作,动员和组织民众,宣传抗日救国。

为了躲避日伪的搜捕,他不得不长期在昏暗潮湿的地窨子工作,再加上那时物质匮乏,身体营养严重不足,导致他视力逐渐下降,直至双目失明。组织上立即派来军医为他做手术。

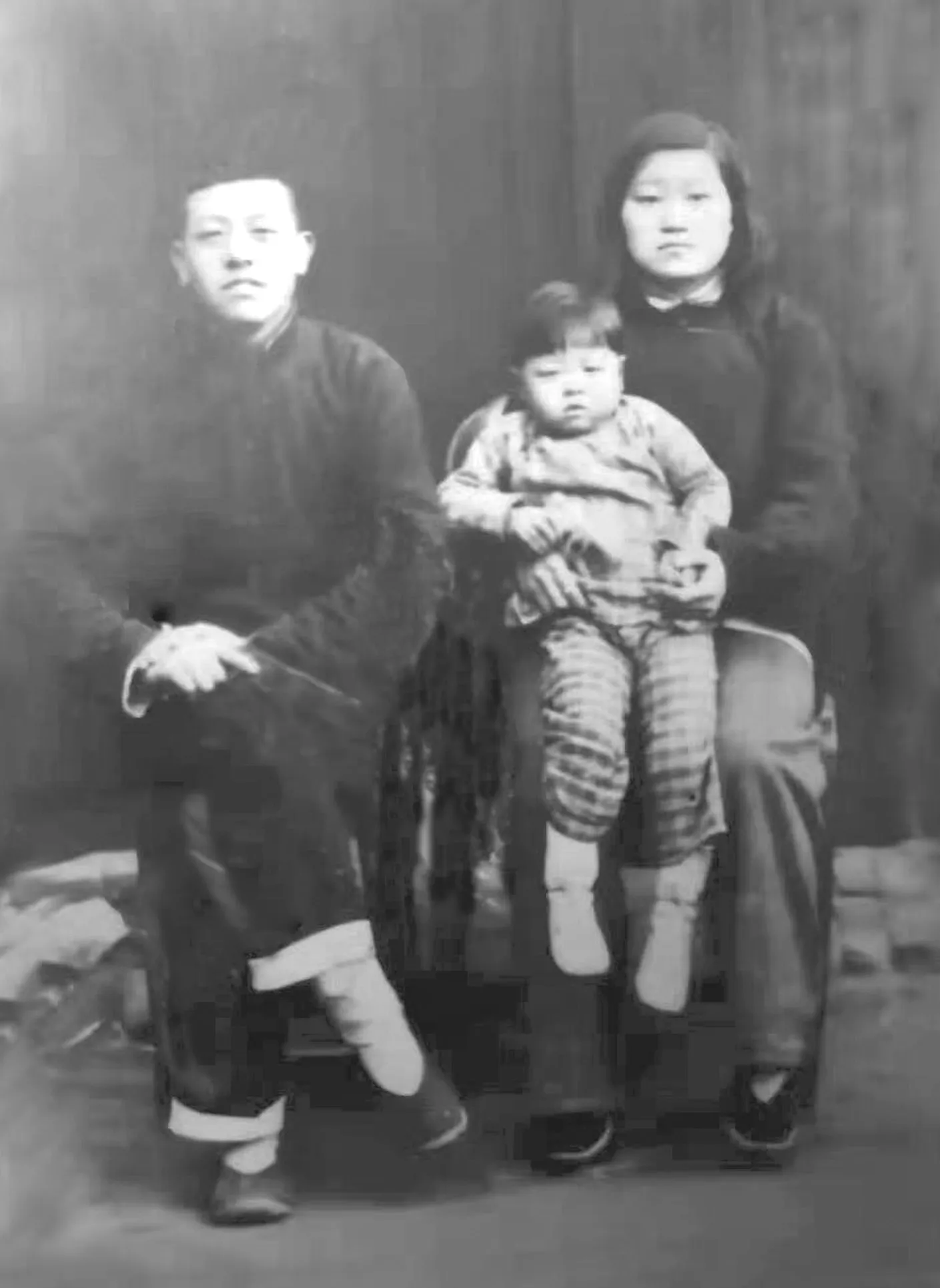

父母年轻时

在缺医少药的情况下,他选择了无麻醉手术。手术之中,他痛得大汗淋漓;手术之后,在无消炎药的情况下,只能用明矾消毒,痛得他在炕上打滚。即便是这样,都始终未哼一声。所幸不久,世界就在他的眼前恢复了光明!

她的父亲是入党那年和她的母亲结婚的。那时父亲16岁,母亲17岁。虽属媒妁之言,但因志同道合,也是一见倾心。两年后,她被父母带到了这个世界。

在国家水深火热的年代,她年轻的母亲也曾是妇救会主任、区政治指导员。为了全身心投入工作,幼年的效民经常被寄养到老百姓家里。对父母深深依恋的心理应该就是在那时形成的。舍不得离开父母,她经常忍不住掉眼泪。父亲就一次次教育和鼓励她不要脆弱,要坚强。自小明理的她不想让父母担心,每次都点头答应。后来的几十年不管遇到什么艰难困苦,她都能勇敢面对。她一直记着父亲的话,哭解决不了问题。

新中国成立后,1954年8月,她的父亲孙克华受中南局的委派,率200余名干部支援大西北建设,他们一家人也随迁来到了西安。父亲的使命是负责筹建大型军工企业。那时候的西安东郊还是一片开阔的麦田,坟头林立,战壕遍地。三十岁出头、风华正茂的父亲踌躇满志,就在这样的田野里摸爬滚打,绘制建设国家的蓝图。

记忆中,她的父亲总是起早贪黑,每天天不亮就起床,深夜才能回到家里。夏天蚊蝇飞舞,父亲汗流浃背,她就懂事地拿着扇子,站在父亲背后给他扇凉。

父亲一边用心学习,一边指导实践,很快就成了半个专家型领导。凭着敬业和亲民,领导力和号召力,他得到了工人们一致的爱戴和拥护。好多年以后,西光厂还有人对他们的老厂长念念不忘,还会说起他的能力、气魄和修养,说没有什么事情能难得倒他,说有什么问题找他都能得到认真对待,妥善解决。这无疑是对共产党的好干部的最好赞誉和嘉奖。

通常一个好男人背后一定会有一个好女人的支持,她的母亲就是父亲背后那个好女人。为了支持父亲的工作,母亲除了干好本职工作,还把家里所有的事情都承担包揽下来,自己穿打着补丁的裤子,买回来的水果要给丈夫、孩子补充营养,她舍不得吃。几十年后,母亲办离休手续的时候,大家惊奇她的工资是同资历人中最低的,殊不知她一贯深明大义、顾全大局,把涨工资和晋升的机会都让给了别人。

作为长女的效民,父母的努力和辛苦她都看在眼里。她自小通情达理,8岁时周天就早早起床,为父母做好洗漱的一切准备,等他们起来。她也会尽力帮母亲带好三个弟妹,经常是一边督促弟弟做作业,一边左手抱着妹妹,右手写自己的作业。父亲经常夸她是母亲的好徒弟。

长大的效民变成了一个亭亭玉立的漂亮姑娘。她陕师大毕业后,和同班同学结婚成家,两人一起被分配到了大庆油田。刚结婚的小日子是幸福甜蜜的,不久丈夫就病了,查出是恶性脑瘤。随着病情加重,发病随时随地,痛到无法忍受,甚至昏迷不醒,家里笼罩着一种紧张恐惧的气氛。她一边承担着繁重的教学任务,一边还要照顾病重的丈夫和敏感的孩子。但再苦再累她都自己扛着,从不给别人添麻烦,也不怨天尤人。

整整7年,那种忙碌和疲惫,担忧和惊吓,充斥着她的生活,精神和身体的压力几乎达到了极限。感谢父母给她的强大基因和关心支持,让她咬牙坚持了下来。丈夫非常感恩妻子多年的温暖关爱和不离不弃,愧疚自己拖累了她。

丈夫去世那年她才33岁。在此后的几年里,不断有好心人为她牵线搭桥,父母也希望她再成个家,找个伴侣能照顾她和孩子,但都被她坚决拒绝了。她答应过丈夫要努力工作,要好好照顾孩子,她认为这些只有在心无旁骛的情况下才能做到。

在此后二十多年的工作中,她确实有父母那样一股劲,那么一种精神,曾多次获得过“劳动模范”“先进工作者”“模范共产党员”的表彰和奖励。

儿子在她的培养和教育下,也长成了一个独立稳重有责任心的小伙子,找到了自己心仪的姑娘,她便放心地把他交给儿媳妇。父母年迈,父母的家就是她的家,她知道这个时候父母更需要她。这也许就是很多家庭排行老大的习惯和宿命。

父亲一生忙于工作,献身事业,从副省长到省人大常委会副主任的岗位退下来后,并未闲着,依然发挥着余热。都说女儿是父母的小棉袄,这话放在她身上太贴切了。父母的一颦一笑,一举手一投足,不用开口,彼此都心有灵犀,知道为了什么、需要什么。她是父母身体的延续,靠精神纽带紧紧维系。

父亲病重时,她也60岁出头了。在父亲住院的两年半里,她精心守护,为父亲煎熬中药,做可口的饭菜,然后一口口喂父亲吃下去。除了期间因脚部骨折,不得不休息的两个多月,她凡事都要亲力亲为,如同父亲的眼镜和拐杖,没有人能代替。尤其是父亲去世前半年,晚上为了能更好地照顾父亲,她放着旁边的床不睡——担心自己睡得太沉,搬个圈椅躺坐在父亲身边,以便父亲一动,她能及时察觉和照应。

超负荷的身心压力,让她得了顽固性偏头痛;长期不良的坐姿让她腰椎间盘脱出更加严重,腰疼得直不起来。亲人朋友甚至医生护士都劝她爱惜自己多休息,她却说她很好,没有事。她仿佛回到儿时,对父亲那么依依不舍,感觉不是父亲离不开她,而是她离不开父亲。看着父亲逐渐远离的生命,她知道此一别就成永远,她实在不忍心放开拉着父亲的手。

父亲病危期间,她更是寸步不离。看着父亲吞咽十分困难的样子,她心如刀割,每次强装笑脸给父亲喂完饭,都要去走廊上哭一场。她无比珍惜与父亲在一起的每一天,和父亲说每一句话都像小时候那样,先喊爸爸。她知道喊一次就少一次,她多想一直喊下去啊!

父亲还是离她们而去了。她的母亲因失去了66年同甘共苦、相濡以沫的伴侣,受到的打击更要大得多。从父亲去世那天起,她就和母亲睡在了一张床上,她要照顾孤单伤心和年迈体弱的母亲。母女俩住在一起,一直到母亲去世。

孙效民的母亲是年近九旬患了脑中风的,此后一直瘫痪在床。可以说,她老年生活的重心全部在母亲身上。

2012年,母亲病情加重,吞咽困难,出现了语言障碍,她给母亲喂一顿饭甚至需要三四个小时,后来连水也咽不下去了。无奈,医生只好给母亲下了鼻饲管,以挽救母亲的生命。

母亲起初拒不接受,几次拔掉了饲管,但禁不住女儿耐心的劝解、贴心的关怀和细心的照料,意识还较清楚的母亲反应才没有那么激烈了。年过七旬的孙效民努力用行动告诉母亲,她就是母亲生命的延伸,是她完好器官的那一部分。

从此她开始了一日五餐,精心“喂养”和照料母亲的生活。为了让母亲“吃”好,她每天凌晨4点50分准时起床,全天陀螺一样围着母亲转,大多会忙到晚上12点以后才睡觉。她起床先给母亲量体温,然后用热毛巾为母亲擦拭全身,接着用棉棒蘸着香油为母亲清理口腔。母亲非常享受这一时刻,因无法吞咽,这也是母亲口腔和食物亲密接触、满足味蕾的唯一途径。接下来她就开始为母亲准备一天的食物了。

为了保证母亲一天的营养所需,她可谓费尽了心血。一有空就翻阅营养学方面的书籍,了解各种食物的习性和营养搭配。虽然她知道胃没有味觉,但还是要尽量保证色香味俱全,那些色彩缤纷的食物才能过了她的视觉关。每天保证少则十多种多则三十多种食物。她们都是对方的唯一,她喜欢母女俩流转的目光,希望母亲能像正常人那样生活。

每次黏稠的流食做好后,她就小心翼翼地装进一个注射器里,缓慢地通过鼻饲管推送到母亲的胃里。进度之慢,一般需要半个小时。这不但是一个技术活儿,还是一个体力活儿,力度和速度这样细心的事情只有她才能掌握。每天5顿饭大约需要两三个小时。时间长了,她因劳损肿胀起来的手腕一直没有机会痊愈。但对她来说,这是一种甜蜜的痛苦,是她生活价值和人生意义之所在。

母亲患病之初,为了让老人多运动,她每天把母亲从轮椅上抱下来,搂着母亲,让母亲的重心完全落在她的身上。她有节奏地挪动脚步,母女俩一进一退、左右摇摆犹如跳贴面舞。为了让母亲不寂寞,她每天都会推着轮椅带着母亲出去呼吸新鲜空气,看看周边的风景。她还专门为母亲设计了轮椅专用小被子,由她一针一线缝制而成,其创意和精心程度,受到了被邀请来她家吃饭的护士们一致的赞誉,称她都可以申请服装设计专利了。

一位长年卧病在床的高龄老人,身体洁净,房间整洁,没有一点异味,这有多么不易啊,但她做到了。在母亲瘫痪在床的9年里,她那么周到细致,3000多天如一日,让亲人和朋友们无不感慨和敬佩。

在她的悉心照料下,母亲生活规律,神态安详,每天都能定时大小便。后来几年实在无法活动和下床,她就每天戴上手套为母亲抠大便。有句话说,一个人做一件事不难,难的是心甘情愿去做,常年累月去做,一辈子在做。

在她看来,孝顺父母如疼爱孩子那样,都是自然而然的事,是人类最初的本能。作为进化了的人类,前者只需比后者多一些理性而已。

就在她满怀信心准备和母亲一起迎接百岁生日的时候,母亲却离开了她。老人走得那么平静安详,那样了无遗憾。

如今,她已经80岁了。她的儿子也年过半百,儿媳通情达理,两个双胞胎孙子好学上进。她觉得这都是生活对她的馈赠。

看得出来,她现在的生活简单简朴。她说她现在一天做一两顿饭足够吃了。几十年的时间都用来照顾人,她不想也不习惯被人照顾。

好人长寿,她的人生中可供回忆的精神财富那么多,而且她一直奉行与人为善,相信人和人以心换心,她的亲人、朋友和忘年交也很多,相信往后的日子里不会寂寞。

告别孙效民老人,我们出了门,看到院子角落蜷缩着一只受伤的小鸟。我回头看看她,想了想,捧起小鸟决定交给她照顾。曾听过心理学一个实验,爱心和被需要带来价值感,那些有能力有意愿照顾他人、甚至宠物或花草的人也更能健康长寿。