一代文豪留在陕西的遗墨

※文/吴晓丛

郭沫若是现代著名的文学家、历史学家、古文字学家、诗人和书法家。作为历史考古学家的郭沫若,对陕西这个号称“天然历史博物馆”的文物大省不免多有关注青睐。自20世纪50年代到70年代末郭老去世,其间20余年,他先后多次莅陕,所到之处多有题字题词。

1954年,考古工作者在位于西安东郊的浐河之畔发现了黄河流域仰韶文化的典型代表——半坡遗址。郭老闻讯,于1957年11月27日亲临遗址视察,并欣然命笔,给正在建设的半坡博物馆题写了馆名并题字“半坡遗址”。有趣的是,在郭老的题字中,遗址的“址”写做了“趾”,于是有人指疵,认为“趾”字是别字,并以此讥笑。其实非议者不知,“趾”字本义虽指脚或脚趾,但也有踪迹之含义,西晋皇甫谧《高士传·梁鸿》就有“庶追芳趾”。且“趾”与“址”原可通借,故郭老题写“遗趾”并不为错。

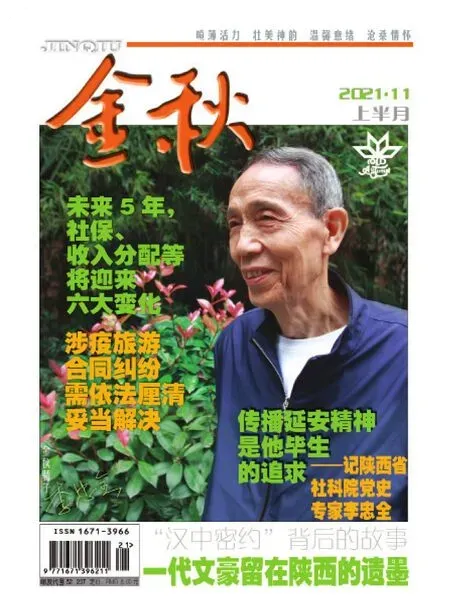

郭沫若《拜谒延安烈士陵园》诗手稿

上世纪50年代中期后,郭沫若先后出任中国科学院院长、中国科技大学首任校长、中央人民政府委员、政务院副总理兼文教委员会主任等要职。此时的郭沫若颇得毛泽东主席的器重与赏识,可谓朝野倚重,名震士林。当时全国各地开展基本建设和古迹修缮项目较多,在此过程中,各地党政部门多希望能得到毛泽东等党和国家领导人的题词题字以光荣宠。也许是主席公务繁忙而无暇顾及,也许是要体现出某种礼贤下士的风范,故遇此类事情后,毛泽东主席常常交予郭沫若代办。较为典型的是1956年,位于陕西黄陵县的黄帝陵进行了新中国成立后第一次大规模的修缮。黄帝陵对于整个中华民族具有非同寻常的重要意义,不仅古代帝王来此寻根问祖、焚香祭奠,自民国以来,孙中山和蒋中正均有题字作品保留于此。然而上世纪50年代的蒋介石,在大陆是“人民公敌”,其原立于陵园内由他题写的“黄帝陵”石碑自然也难以被容忍。于是黄陵县政府上呈报告,希望由毛泽东主席为黄帝陵墓冢祭祀亭内换碑题词。然而,曾经亲自书写过黄帝祭文的毛泽东却把书写“黄帝陵”三个字的任务交由郭沫若去完成。1957年,位于陕西韩城的司马迁祠重修告竣,县领导拟请毛主席为祠墓题词,但毛泽东依然明确批示:“请郭沫若题词。毛泽东”。于是1958年,陕西省文管会代省文化局拟函,专门向郭老请赐。也许由于是“奉旨填词”之故,郭老不仅慨然允诺,更是颇费心力。这首为司马迁祠墓所题的八句五言诗,笔力雄健,气势宏迈,不仅概括了史圣一生的际遇勋业,而且对其文化贡献给予了崇高评价,是郭沫若评价历史人物及胜迹诗词作品中难得的精品佳作。题词最先发表于1958年2月4日的《北京日报》:“题司马迁墓。中国伟大历史家司马迁墓祠在陕西韩城县,陕西省文化局为表彰历史人物,于去年曾拨款整修,现已竣工,来信要我题词,并要我转请有关人士惠题,我先题此诗,以作为引玉之砖。龙门有灵秀,钟毓人中龙,学殖空前富,文章旷代雄。怜才膺斧钺,吐气作霓虹。功业追尼父,千秋太史公。一九五八年春,郭沫若”。题词送达陕西后,陕西文管会指定专人负责,将原手稿字体放大40倍刻成碑碣。1965年,为纪念司马迁诞辰2110周年,此碑碣被树立于献殿后排。“文革”伊始,当地有识之士即将这通碑碣拆除转移至祠庙北小院妥为收藏,使其终能免遭毁弃厄运。1977年“文革”结束不久在原址复立,1984年又以富平墨玉复刻以存。

上世纪50年代,整个中国大陆意识形态领域倡行马列主义唯物史观,历史研究和文学创作多有对传统旧观点的反思与批判。自50年代后期,郭沫若开始创作话剧《武则天》,旨在全盘为这位中国历史上唯一的女皇翻案。为此他不仅力主对乾陵进行考古发掘,还于1959年3月20日专程赴乾陵考察,并于当晚在下榻的西安人民大厦内一口气写下了《咏乾陵》3首。此诗原稿用钢笔书写,1960年正式发表于《诗刊》。3首诗共24句,除了状景述物、描绘乾陵所见外,主要内容在于以“权衡女帝智能全”“谁人能识古坤元”等句极力赞美武则天,并毫不隐讳地表明他决心“千秋公案翻云雨”“还期翻案续新篇”的创作意图。

1960年前后,是郭沫若为陕西文博点题字题词最多的时期。是年3月,郭沫若再度莅陕,期间乘兴游览了位于临潼的风景名胜华清池,为此写下了一首《雨中游华清池》。此诗于1963年5月25日由郭老手书,原作宽110厘米,高54厘米,现存临潼华清池管理处,成为该处的重要藏品。之后,郭老重点拜谒视察了延安革命圣地,他先后去了“延安烈士陵园”“枣园”“杨家岭毛泽东旧居”等地,皆留有诗词翰墨。其为烈士陵园的题诗云:“星徽遥望耸江皋,长使山川不寂寥。血浣绮霞开曙色,泪翻红浪洒农郊。为山壮仞当增篑,接力千秋致惮劳。拜罢黄壚闻笑语,英雄人物看今朝。”款属“一九六〇年三月二十日谒延安烈士陵园,王若飞、秦邦宪、邓发、叶挺诸同志墓在焉。”相比较同一时期在延安的几首题诗,这首诗讴歌了以“四八烈士”为代表的无数革命先烈,表达出对牺牲同志们的无尽怀念,以及对革命事业继往开来、后继有人的期待与信念,颇为感人。该诗与其它几首为延安革命旧址的题词题诗手迹如今都收藏在延安革命纪念馆内。该馆2010年曾编辑出版《延安革命纪念馆艺术精品选》一书,将郭老墨迹悉数收录,颇有价值。但遗憾的是,因审校未周,书中释文将原诗稿中“诸同志墓在焉”误作“诸同志墓,在写”;将另诗中“东海夜郎”误释为“东海狂狼”,诸如此类,可谓美中不足。

郭沫若题乾陵墓碑

另据传,1978年秦始皇兵马俑博物馆落成开放前夕,郭沫若曾应有关方面之请为该馆题写过馆名。但不知何故,该馆后来又请叶剑英元帅重新题写了馆名,郭题弃而未用。是年郭老去世,这或许是郭老为陕西文物题字的封笔之作了。

郭沫若为陕西文博的题诗题词,既在一定程度上反映出郭老的才情诗意、道德文章,同时也是他书法艺术水平的体现。坦言之,郭沫若书法有童子功底,他的书法以行草见长,讲究“回锋转向,逆入平出”,在秉承传统的基础上不断探索,大胆创新。既可见颜真卿、苏东坡之洒脱豪放、意趣饱满,又能运转变通,于毫端生发灵动之气。其水平实非当代许多浪得虚名的所谓书法大师可比。为此,一代文豪留在陕西的遗墨不但受到秦人喜爱,而且也成为陕西名胜景点吸引大众眼球的一道风景。