《中医方剂大辞典》治疗疮疡用药经验及临床研究

赵玉荣,段海萍,刘海蝶,王明凯,王丽芬

(1.云南中医药大学,云南 昆明 650500;2.云南中医药大学第一附属医院/云南省中医医院,云南 昆明 650021)

中医认为疮疡是各种外邪入侵人体,导致人体免疫力下降,脏腑功能失调,气血运行停滞,郁久化热,发于皮肤表面的化脓性、感染性疾病,隶属中医外科范畴[1]。本病相当于现代西医的“外科感染”,属外科疾病中的常见病、多发病。在中医理论中将本病分为急性、慢性,急性多为阳证,多由火毒、热毒引起,表现为局部皮肤灼热、疼痛、皮温升高、破溃流脓、发热、全身乏力、饮食不佳等;慢性则多属阴证,多是因虚致病,表现为局部皮肤漫肿无痛、皮温正常、难溃难蘞、疮口苍白、乏力等[2-3]。其致病因素包括内因、外因、不内外因,正如明代陈实功认为七情六欲太过[4],损耗人体元气,此为内因;外感六淫入侵,脏腑功能失调,损失正气,此为外因;不内外因则为饮食不节、饥饱不定、劳逸失调等。关于疮疡记载较多的是《黄帝内经》,其“诸痛痒疮皆属于心”等记载,说明疮疡虽表现于外、发于局部,但其发病与脏腑整体功能密不可分。正如《外科理例》中说:“外科者,以其痈疽疮疡皆见于外,故以外科名之,然外必本于内”,其阐明疮疡内治之理[5],为内治法在外科疾病中的应用提供了理论依据。根据整体与局部相结合,阴阳辨证、内外相结合,将疮疡分为初期、成痈期、破溃期、修复期。治疗上以消托补为三大治疗原则为主,首重阴阳,注重调理脾胃,辅助正气,加速疮口愈合,结合个体情况,确定治疗大法。此外,针灸、药筒拔法等外用疗法,在临床治疗中具有独特的优势。西医在对疮疡的治疗多选择外科手术,以切开引流排脓,后期则以创面消毒使用抗生素以抗感染,虽见效极快,但后期恢复及抗生素的依赖还有待考究[6]。目前,以中医基础理论为指导,在疮疡治疗上具有较好疗效。文中正是基于《中医方剂大辞典》应用数据分析统计方法挖掘书中中药复方治疗疮疡的病例,在中医理论的指导下研究中药复方治疗疮疡的用药经验,以提高中药复方治疗疮疡的临床疗效。

1 数据与方法

1.1 数据来源

《中医方剂大辞典》共十一卷中收录疮疡病历369例,剂型以丸剂、汤剂为主,分析方中的中药性味归经、用药频次以及药物之间的联系规则,得出高频使用药物,核心药组及新方配伍组合,为临床选方、组方以及诊疗提供参考。具体收集流程如图1所示。

图1 数据筛选流程

1.2 纳入标准

①医案中已明确诊断为疮疡的;②治疗采用中药汤剂且有具体药物;③汤剂中药味数在30味以下;④汤剂为复方。

1.3 排除标准

①医案中不能明确诊断为疮疡;②治疗未采用中药汤剂且没有有具体药物或药物有重复、遗漏;③汤剂中药味数在30味以上;④汤剂为单方。

1.4 数据规范

医案中有方剂名称的根据《方剂学》第九版进行药物补充,中药名称则以《中华人民共和国药典》2015版[8]进行规范纳入,如“毛菇”规范为“山茨菇”,“青青定花”规范为“青黛”,“双花”规范为“金银花”,“元芩”规范为“黄芩”,“鼠粘子”规范为“牛蒡子”,“缩砂”规范为“砂仁”,“发灰”规范为“血余炭”等。对稀有野生保护动物使用现代易获得药物及功效相近药物代替,如“犀角”改为“水牛角”,剔除医案中现代不常用及不用药物如“虎骨、熊胆、羊粪、黄蜡、芮草、剪草”等。对同一药物在不同医案因使用部位不同而存在差别的,进行统一处理,如“瓜蒌皮”“瓜蒌仁”统一为“瓜蒌”等。对医案中因地域或炮制的不同而存在差异的药物,进行统一规范收录如“广三七”规范为“三七”“赤白茯苓”规范为“茯苓”“御米壳”规范为“罂粟壳”“南沙参”“北沙参”规范为“沙参”等。对数据中涉及中药功效及性味归经,根据《中药学》第九版[7]统一收录如“当归:甘、辛、温。归心、肝、脾经”“川芎:辛、温。归肝、心包经”。

1.5 统计方法

将收录369剂中药复方汤剂,经规范处理,按照“有=T,无=?”进行赋值纳入Excel 2010软件,建立药物电子数据库,并应用SPSS 20.0对中药频次进行统计分析,得出“疮疡用药频次分布统计表”,其中占方频率=药物频次/纳入方剂总数×100%,占药频率=药物频次/纳入药物总数×100%,将复方汤剂中出现频次在33次以上的前26味药物由Excel 2010按频次高低排序并导出。

应用Weka 3.8对统计中药物内在关联规律进行分析,得出“疮疡药物关联规则表”,表中包含支持度(S)、提升度(L)、置信度(C)。为方便统计将表中“前项”假设为A,“后项”假设为B,则支持度为:S=p(A)/p(总);置信度为:C=p(AandB)/p(A);提升度为:L=p(AandB)/p(B)。

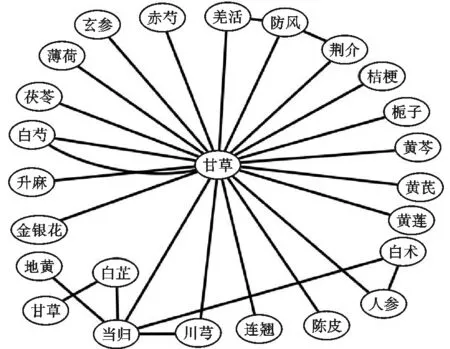

应用Cytoscape 3.6.1对所得核心药对进行筛选,发现其中药物潜在的联系规则并对其进行视图制作,得出图2。在药物关联规则的数据统计的基础上,对药物进行分析,得到治疗疮疡的3个药物配伍。

2 结果

2.1 数据收集结果

收录《中医方剂大辞典》共十一卷中治疗疮疡的复方汤剂1 060首,筛选后纳入369首,涉及中药327味,累计使用中药频次3 239次,药性总频次1 690次,药味总频次2 659次,归经总频次5 426次。

2.2 用药频次统计

《中医方剂大辞典》共十一卷中高频药物使用频次统计结果:使用频次≥33次的药物分别是甘草>当归>黄芪>防风>人参>大黄等,结果见表1。使用频次≥33次的药物累计频次1 690次,占总药物累计频次(3 239次)的52.18%。

表1 《中医方剂大辞典》治疗疮疡高频药物使用分布

2.3 药物功效统计

《中医方剂大辞典》共十一卷中药物功效统计,使用频次≥33次药类是补虚药>清热药>解表药>活血化瘀药>泻下药等,见表2。以上药物累计使用频次1 690次,占总药物累计频次(3 239次)的52.18%。

表2 《中医方剂大辞典》治疗疮疡药物功效归类分布

2.4 药物药性统计

《中医方剂大辞典》共十一卷中药物药性统计,使用频次≥33次的药性为温>寒>平>凉,见表3。以上药物药性频次9 016次,占总药物累计频次(3 239次)的52.18%。

表3 《中医方剂大辞典》治疗疮疡药物药性归类分布

2.5 药物药味统计

《中医方剂大辞典》共十一卷中高频药物药味统计结果,使用频次≥33次药物药味主要是苦、辛、甘、酸、咸,其中苦>辛>甘>酸>咸,见表4。以上药物药性2 659次,占总药物累计频次(3 239次)的82.09%。

表4 《中医方剂大辞典》治疗疮疡药物药味分布

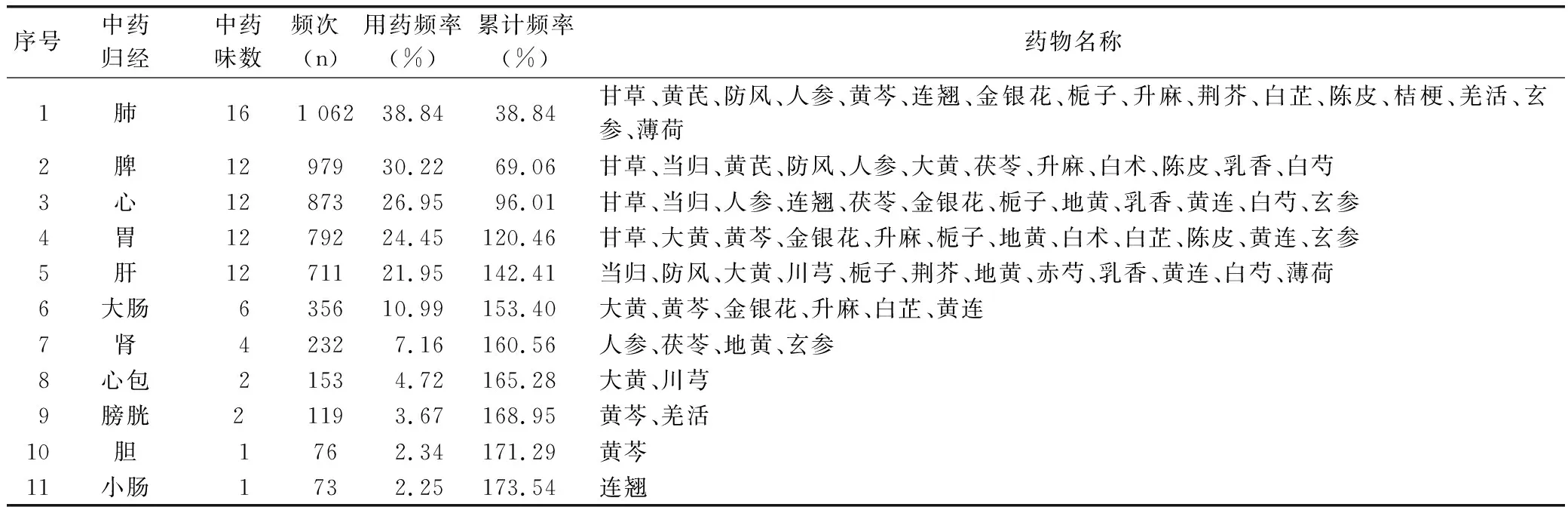

2.6 药物归经统计

《中医方剂大辞典》共十一卷中高频药物归经统计结果,使用频次≥33次药物归经为肺>脾>心>胃>肝>大肠等,结果见表5。以上药物归经频次5 426次,占总药物累计频次(3 239次)的167.52%。

表5 《中医方剂大辞典》治疗疮疡药物归经分布

2.7 药物关联规则统计

《中医方剂大辞典》共十一卷中药物关联规则统计,见表6。挖掘医案中治疗疮疡药物之间的规律是本研究的目的之一。其中支持度(Support)是数据评估的普遍性;置信度(Confidence)是数据评估的精确性;提升度(Lift)是数据评估是否可用的标准。本研究中数据统计选择最小支持度9.21%、最小置信度61%和最大前项数1进行关联规则统计。在表6的基础上应用Cytoscape 3.6.1软件绘图将核心药对关联规则展示出来,见图2。

表6 《中医方剂大辞典》治疗疮疡药对关联规则

注:最小支持度9.21%、最小置信度61%和最大前项数1进行关联规则;药物连线越多,表示出现频次越多。

2.8 药物配伍统计

《中医方剂大辞典》共十一卷中药物配伍规律统计结果见表7。

表7 《中医方剂大辞典》治疗疮疡药物配伍规律表

3 讨论

疮疡的病名最早见于《五十二病方》,是中医外科临床诊治中的常见、多发病。四季均可发病,好发于夏秋季节。历代医者对疮疡的发病不尽相同,李东垣认为疮疡的发病与嗜食高粱厚味有关,辛辣炙煿,醇酒厚味,损伤脾胃,脾胃运化失调,气机阻制,营气逆乱,湿邪积聚,而为疮疡。并提出“治疮疡之法,须明托里、疏通、行营卫”[9]。朱丹溪对疮疡病因的认识在于“火”,其病机为气血亏虚是本,火热之邪拮据为标,治疗上注重内外兼治,多应用补益气血,泻火之法。在百年中医传承过程中,对疮疡的治疗有更加完善的理论指导。形成了“疮形于外,实根于内”[10]各种临床治疗经验,主要有整体辨证,局部改善;受温病学说的影响,针对面部疔疮、烂疔、走黄内陷等危急重症,提出“先安未受邪之地”善用牡丹皮、生地黄、玄参等滋阴凉血之药,以阻断传变;根据此次数据统计的结果,治疗疮疡多以补虚、清热药物为主占总药物频次(1 690次)的60.71%,适当加入活血化瘀药、解表、利湿、泻下、行气药以加强疗效,符合临床实践。

3.1 高频药物使用分析

药物使用频次在前三的分别是甘草(210次)、当归(131次)、黄芪(96次)。甘草《雷公炮制药性解》言“味甘,性平,无毒。入心、脾二经,生则分身,梢而泻火,炙则健脾胃而和中。能解百毒,和诸药,甘能缓急,尊称国老。”现代中药药理研究表明本品具有抗炎、抗病毒、抗过敏、抑制胃酸分泌及镇痛、镇咳祛痰等作用[11]。当归《本草经集注》言:“补五脏,生肌肉。”因其能补血行血,又善调经止痛故有“调经要药”之称。中药药理研究表明当归有促进血红蛋白及红细胞的生成,促进骨髓造血功能并有增强免疫力等作用[12]。黄芪最早见于《五十二病方》,其记载了黄芪多种功效,善治虚劳内伤,脾胃虚寒等。《神农本草经》言:“主痈疽,九败疮,排脓,止痛,补虚等。”现代中药药理研究表明本品具有兴奋呼吸、促进造血功能改善贫血、抗疲劳、抗氧化、抗血栓、利尿、消除尿蛋白等作用[13]。

3.2 高频药物功效分析

药物功效在前三的是补虚药(602次)、清热药(424次)、解表药(318次)。补虚药皆具有补益作用,在疮疡发病的整个病程均不可缺,初期需补益之品促使疮疡成脓,中期需补益气血,托毒外出,恢复期需补益气血促进收口。血少则难以收口生肌,气少则无以托毒外出,甚则向走黄、内陷发展,病程长,预后差[14]。一则部分补虚药滋腻,在应用补虚药时适当佐以少量健脾益胃之品;二则纳运相得,气血充沛,疮口易收。疮疡的病因病机以火毒、热毒为主,则治以清热泻火、凉血解毒。解表药以辛散为主,辛能行、能散,具有行气血、散外邪之用,在疮疡治疗的急性期发挥重要作用。故疮疡的治疗以补虚药为主清热药次之,适当配伍解表、活血化瘀、利湿、行气祛痰药,使邪有出路,经络得畅,气血得行。

3.3 高频药物药味分析

药物药味在前三的是苦味(840次)、甘味(963次)、辛味(786次)。苦降泄、清泄、通泄,上能将逆肺气止喘,中能降胃气止呃,下能通泄大便,与寒性之品配伍能清除火热,能燥湿清除湿邪。甘有“百味之王”之称,具有补益、和中、缓急等作用,可顾护脾胃,辅助正气,改善体质,缓解疼痛,解白药之毒;辛有发散、行气、活血,辛香之品还具芳香开窍、化湿运脾等功效。甘苦相合,阴阳互调,体现首重阴阳的治则,与辛味相合,升降有序,刚柔相济,共奏清热燥湿,益气生肌之效。

3.4 高频药物归经分析

药物归经在前三的是肺(1 062次)、脾(979次)、心(873次)。肺主司一身之气的生成和运化。肺在体和皮,皮毛为一身之表,具有御防外邪、调节机体代谢作用。《外科正宗》言“盖疮全赖脾土,调理必要端详。”[15]纳运相得,气充血旺,疮口易收,且疮疡好发于四肢,皆赖脾精滋润。《血证论》言:“心为火脏,烛照万物。”火毒、热毒是疮疡发病的主要因素,故在治疗上多选择清心泻火之药,如连翘、金银花、生地黄、栀子、黄连等。

3.5 高频药物关联分析

药物关联规则统计,得出支持度较高的药对分别为当归-甘草、人参-甘草、当归-川芎、防风-甘草、黄芩-甘草等药对中补虚药占主导,体现了整体与局部结合在疮疡治疗中的独特优势。活血药与清热药、行气药相配伍体现了疮疡初中期“以消为贵”的治则。表7基于数据挖掘统计《中医方剂大辞典》共十一卷归纳出3个常用的药物配伍。配伍一:羌活、防风、荆芥、甘草,功效:疏风解表、祛湿止痛。配伍二:甘草、白术、人参、当归、川芎,功效:补脾益气、活血行气。配伍三:当归、黄芩、白芷、地黄,功效:清热泻火、养血活血。

4 结语

数据挖掘[16]是从在量数据中,发现隐藏的,有价值的规律,是大数据时代最前沿的数据分析方法之一。上百年中医传承,为中医临床积累了宝贵的财富。由于此类数据多而复杂,数据挖掘技术显得尤为重要。本文通过对《中医方剂大辞典》共十一卷治疗疮疡的中药复方进行数据挖掘,可以得出《中医方剂大辞典》常用的治疗疮疡药物是甘草、当归、黄芪、防风、人参、大黄、黄芩、连翘、川芎、金银花、茯苓、栀子、乳香、玄参等。多选用性味辛、苦、甘,归肺、脾、心经的药物。常用的药物配伍是人参-甘草、当归-甘草、黄芪-防风、黄芩-大黄、连翘-当归等。“疮行于外实根于内”疮疡的治疗多以清热泻火、补肺健脾、理气活血、养血生肌之法,寄消于补,正邪兼顾。