流向统计法分析中国粮食安全状况及高标准农田需求预测

王 柳 魏秀菊* 张跃峰 张学军 赵爱琴 张秋玲 吴政文 陈松云

(1.农业农村部规划设计研究院,北京100125;2.中国农业工程学会,北京 100125)

习近平总书记提出“必须实施以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。要依靠自己保口粮,集中中国国内资源保重点,做到谷物基本自给、口粮绝对安全”[1]。中国粮食安全不仅承担着人口持续增长和食物消费结构升级带来的需求增加的压力,而且存在着水土资源约束趋紧和种粮成本增加带来生产能力不足的风险,中国粮食安全仍面临诸多挑战。为了应对挑战,提高单位面积耕地粮食产量,实现“藏粮于地、藏粮于技”,中国大力推进高标准农田建设。高标准农田是指土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强,与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产,划定为基本农田实行永久保护的耕地[2]。高标准农田建设源于土地整治和中低产田改造,为提高粮食产量,改良中低产田取得了较显著的效果,如石元春、辛德惠等1973年起在黄淮海平原开展的盐碱地治理,使昔日荒凉的盐碱滩变成了我国粮食主产区,为此1993年,“黄淮海平原中低产地区农业综合治理的研究与开发”项目荣获国家科技进步奖特等奖[3]。1997年中国开始大力推进土地整治工作[4]。2008年国务院政府工作报告[5]中首次提出建设一批高标准农田; 2009年中央一号文件[6]提出加快高标准农田建设;2011年全国“十二五”规划纲要[7]明确提出大规模建设旱涝保收高标准农田;2012年中央一号文件[8]要求制定全国高标准农田建设总体规划和相关专项规划,集中力量加快推进旱涝保收高产稳产农田建设及全面提升耕地持续增产能力;2012年国务院在《全国现代农业发展规划(2011—2015年)》[9]中提出新建旱涝保收高标准农田4亿亩(2 667万hm2);2013年国务院批准的《全国高标准农田建设总体规划(2011—2020年)》[10],提出了高标准农田建设面积以及单位面积产能的各项指标;2016年中央一号文件[11]强调,到2020年确保建成8亿亩(5 334万hm2)、力争建成10亿亩(6 667万hm2)集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田;2018年中共中央、国务院发布的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》[12]提出,大规模推进高标准农田建设,确保到2022年建成10亿亩(6 667万hm2)高标准农田;2019年《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》[13]指出,到2020年,全国建成8亿亩(5 334万hm2)集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田;到2022年,建成10亿亩(6 667万hm2)高标准农田,以此稳定保障1万亿斤(5 000亿kg)以上粮食产能;到2035年,通过持续改造提升,全国高标准农田保有量进一步提高,不断夯实国家粮食安全保障基础。高标准农田建设已经上升为国家战略。《全国土地整治规划(2016—2020年)》[14]指出,2011年以来,大力开展高标准农田建设取得了较好成效,建成高标准农田4.03亿亩(2 687万hm2)经整治后的耕地质量平均提高1个等级、亩产平均提高10%~20%,提高了耕地生产能力,新增粮食产能373.68亿kg。科研人员围绕高标准农田的建设前适宜性评价[15-22]、建设后的综合效益评价[23-28]、高标准农田的判别[29-30]等问题进行了大量的研究,但这些研究大多集中在某一区域,鲜有全国范围内宏观尺度上的研究。2022年以后,为保障国家粮食安全,实现“藏粮于地、藏粮于技”的目标,需要建成多少高标准农田,尚未见量化的研究报道。本研究拟基于国家统计局等部门发布的数据,在分析我国粮食安全现状的基础上,建立预测模型进行定量研究,预测中国粮食安全需求的高标准农田面积,旨在为中国未来高标准农田建设提供参考,也为相关的宏观预测提供一种方法。

1 材料和方法

1.1 数据来源及范围

本研究所用粮食产量等数据来自国家统计局年度数据[31];粮食进出口数据来自海关总署的统计月报[32];粮食库存数据来自美国农业部发布数据[33];世界各国粮食单产数据来源于世界银行网站[34];各省级行政区耕地面积数据来源于自然资源部网站[35];各省级行政区农业用水量数据来源于水利部《水资源公报》[36-39]。本研究统计数据未含中国香港、澳门、台湾地区。

1.2 研究方法

1.2.1概念界定、研究假设

概念界定:粮食安全指所有人在任何时候都能通过物质、社会和经济手段获得充足、安全和营养食物,满足其过上积极、健康生活的膳食需要和膳食偏好,包含可供给量、粮食获取、粮食利用和稳定性4个维度[40]。考虑到数据获取的复杂性,本研究选择可供给量这一维度考虑。中国粮食的概念包括谷物、豆类和薯类,是广义上的粮食概念,其中谷物主要包括稻谷、小麦和玉米三大作物及谷子、高粱等杂粮;豆类包括大豆、蚕豆、绿豆等;薯类包括马铃薯、红薯等[31]。粮食和谷物均用中国关于粮食和谷物的定义,口粮指直接用于主食的粮食种类,主要包括小麦和稻谷[41]。

研究假设:粮食生产受自然、社会和生态条件等多因素影响,其中最重要和直接的影响因素为气候、耕地及淡水资源。本研究依据及研究假定:1)气候因素影响不同地区的熟制,从而影响复种指数;2)可建高标准农田面积为现有耕地面积减去2018年已建高标准农田面积(内部数据);3)由2016至2019年农业用水量数据[36-39]可知,农业用水量在各个省级行政区之间的分配数量不同但分配比例基本稳定,据此假定预测年各省级行政区用水占比同2019年;4)假定粮食需求的缺口由高标准农田建设弥补;5)可建高标准农田面积和农业用水量对于新建高标准农田面积在各省域行政区域分配的影响同等重要,即权重均为0.5;6)未来高标准农田建成后对单位面积产能的提升量与“十二五”期间相同;7)因为高标准农田的建设内容包含“技”,即推广“良种、良法、良机、良制”,假设科技水平的提升等对粮食增产均赋予高标准农田产量的提升中;8)假设非高标准农田粮食产能维持现有水平,基于此假设的预测偏保守,对最终结果结论将具有更有力的支撑。

1.2.2推求粮食需求量的流向统计法

流向统计法[41]是一种间接推求粮食需求量的方法。粮食去向可分为粮食消费、出口、进口和库存4个方面,粮食需求量可以通过当年粮食产量加上净进口量后扣除库存变化量得出。根据流向统计法[41],用式(1)和(2)分别计算粮食、谷物和口粮的中国全国年需求量和自给率。

Nij=Pij+Iij-Siji=1,2,3

(1)

Dij=Pij/Niji=1,2,3

(2)

式中:i为1、2、3时分别表示粮食、谷物和口粮;j为年份;Nij为某一年中国全国年需求量,万t;Pij为某一年中国全国年产量,万t;Iij为某一年中国全国年净进口量,万t,其为负值时表示当年出口量大于进口量;Sij为某一年中国全国仓储年末变化量,万t,为正值时表示当年仓储量增加,为负值时表示当年仓储量减少,由于中国粮食库存数据对外保密,本研究的中国粮食库存数据来源于美国农业部的报告[33],按通常做法将该报告中的大米库存数据除以0.7换算成稻谷库存数据[42];Dij为某一年自给率,%。

1.2.3粮食、谷物、口粮需求量预测方法

粮食、谷物、口粮需求预测可以用以往历年的需求量Nij数据绘制散点图,经分析选用Statistix 9软件的自相关函数程序进行时间序列数据平稳性检验,如果该序列为非平稳性序列,则尝试运用Statistix 9软件中的多种模型进行拟合,分析统计量,选出最优拟合模型。当模型的奇异性[Unusualness (Leverage)]小于1,说明预测数据点与建模数据点的一致性较好,预测可信;此外,还结合前人相关研究论证预测的合理性。

1.2.4高标准农田产能和新增需求量预测方法

为了满足相应年份的粮食需求量,需要了解在现状粮食生产能力基础上增加多少产量。粮食生产能力(简称“产能”),是指由资源状况和经济、技术条件所决定的,各种生产要素综合投入所形成的,可以相对稳定实现一定产量的粮食产出能力[43]。由国家统计局数据,2014—2018年5 a来我国粮食产量稳定在1.3万亿斤(6 500亿kg)左右[27],设为现状粮食生产能力。预测需求量与现状粮食生产力的差值则为预测年新建高标准农田需新增的产能。

B1j=N1j-P1,2014-2018

(3)

式中:B1j为某一预测年全国新建高标准农田需新增的粮食产能,万t;P1,2014-2018为现状粮食生产能力,取2014—2018年粮食产量的平均值,万t。

因为我国地域辽阔,从南到北存在不同熟制,因而同样面积的高标准农田分布在不同的区域,其复种指数不一样,则其增产潜力不一样。假设未来某一年全国需要新增建设高标准农田面积为Xj,高标准农田的建设受水资源和可建高标准农田面积的制约,根据其影响同等重要的假设,权重均为0.5,则未来某一年各省级行政区新建高标准农田面积如式(4)所示:

xjk=Xj·[0.5(ak-gk2018)/A+0.5wk2019/W2019]

(4)

Xj=∑xjk

(5)

A=∑(ak-gk2018)

(6)

W2019=∑wk2019

(7)

B1j=∑(xjk·M1k·Z1k)

(8)

式中:xjk为未来某一年各省级行政区新增建设高标准农田的面积,万hm2;k为省级行政区序号;ak为各省级行政区耕地面积[31],万hm2;A为全国可建高标准农田的耕地面积,万hm2;gk2018为各省级行政区2018年已建高标准农田面积(内部数据),万hm2;wk2019为各省级行政区2019年农业用水量[39],亿t;W2019为2019年全国农业用水量,亿t;M1k为各省级行政区粮食理论复种指数,计算方法下文详述;Z1k为各省级行政区高标准农田单位面积粮食增产潜力,取值方法下文详述。由式(3)、(4)代入式(8)则可求得满足粮食安全要求需新建的高标准农田的面积。

有关研究表明,“十二五”期间不同区域的高标准农田项目区建设后耕地产能提升量不同,其中东北区、黄淮海区、北方区产能提升较高,长江中下游区产能提升居中,西南区和东南区产能提升较低。根据未来高标准农田建成后对单位面积产能的提升量与“十二五”期间相同的假设,本研究各省级行政区的高标准农田单位面积粮食增产潜力取其所在区域平均值,对于没有数据的区域,遵循地理位置就近取值原则,如:北京、天津取黄淮海区平均值、上海取东南区平均值。

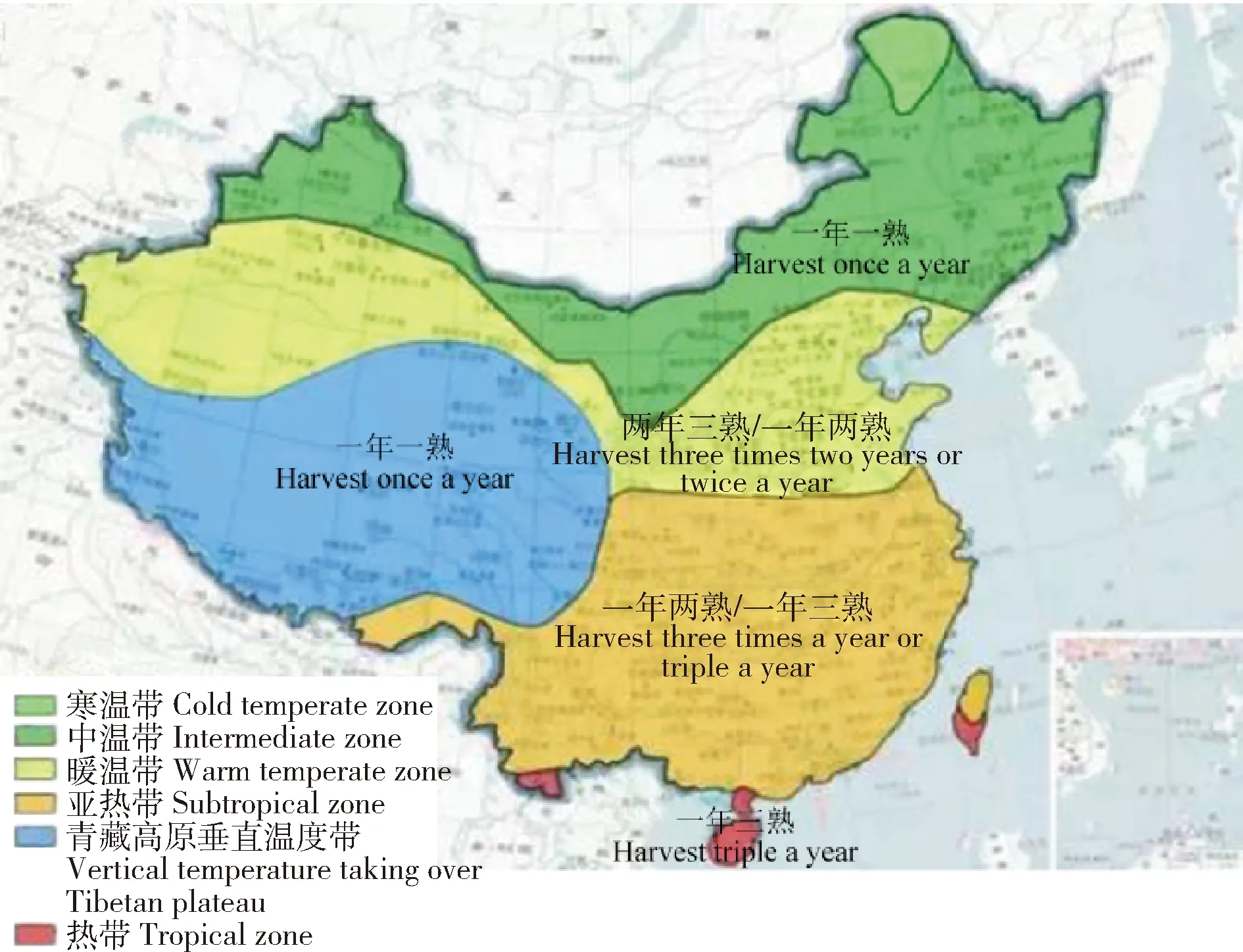

为计算各省级行政区的理论粮食复种指数,根据中国温度带及粮食生产熟制区域分布(图1[44]),在一年一熟区一年最多种一季,因此设在一年一熟区的高标准农田复种指数为1;考虑到耕地非农化、休耕等因素的影响,在“两年三熟/一年两熟”区的高标准农田复种指数按保守取值设为1.5;同理,设“一年两熟/一年三熟”区的复种指数为2,设“一年三熟”区复种指数为2。对于全域在同一熟制区域的省级行政区,取该熟制区域的复种指数。对与跨熟制区域的省级行政区,将中华人民共和国土地利用图[35]和中国温度带及粮食生产熟制区域分布图在绘图软件Photoshop中进行叠加,计算出该省级行政区在不同熟制区域的耕地图斑像素点数占耕地图斑总像素点的比例,通过加权平均则可得到跨熟制省级行政区的理论粮食复种指数。

图1 中国温度带及粮食生产熟制区域分布

2 结果与分析

2.1 中国粮食安全现状

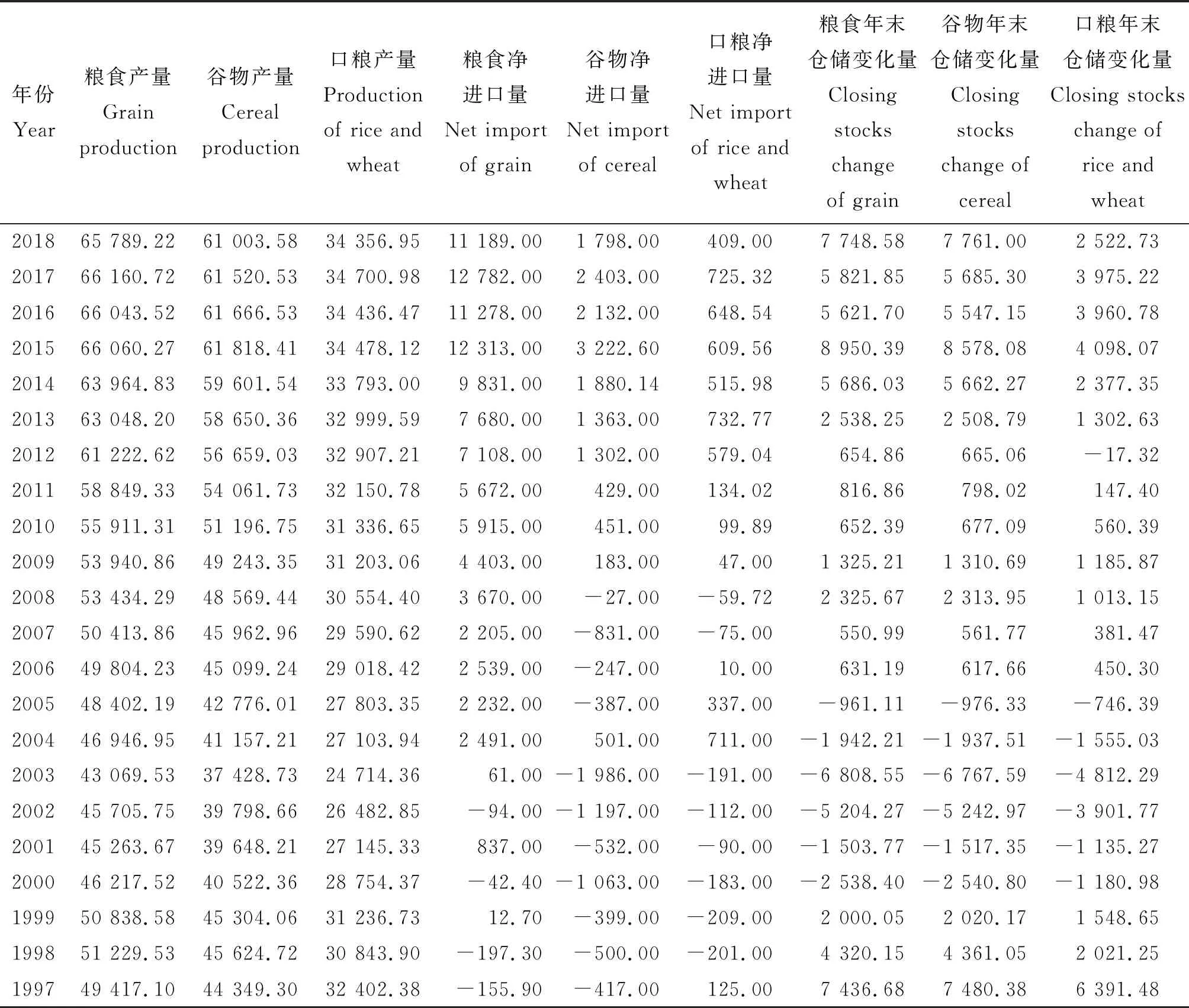

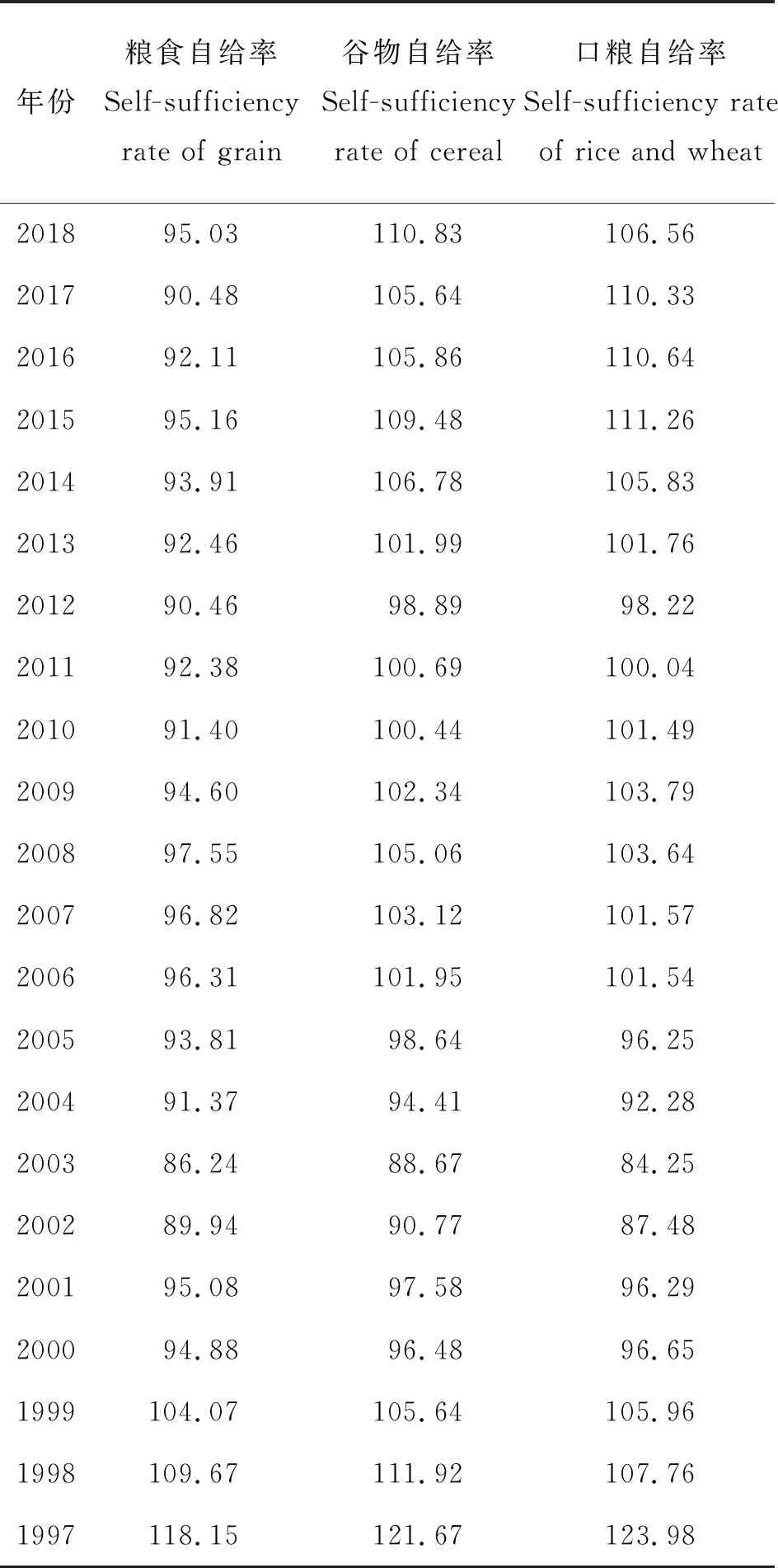

一般认为粮食自给率达到90%为可接受粮食安全水平[41,45],自给率为95%以上为实现“基本自给”[46]。近年来中国粮食、谷物、口粮产量,净进口量及年末仓储变化量和自给率见表1和2。1997—2018年中国粮食、谷物和口粮产量呈增长趋势,年粮食自给率在86.24%~118.15%波动,1997年粮食自给率最高,之后持续降低,到2003年降到最低,2004年之后在90.46%~97.55%波动,自给率高于90%的可接受粮食安全水平。谷物和口粮自给率分别在88.67%~121.67%和84.25%~123.98% 波动,谷物自给率除2002—2004年以外均保持在95%以上,口粮自给率2006年以来除2012年为98.22%外均保持在100%以上。

表1 1997—2018年中国粮食、谷物、口粮产量、净进口量及年末仓储变化量

表2 1997—2018年中国粮食、谷物、口粮自给率

由表1和2可见,自2006年以来,我国守住了“谷物基本自给、口粮绝对安全”的战略底线。但大部分年份粮食自给率距《国家粮食安全中长期规划纲要》[47]稳定在95%以上的要求还有差距,近10 a中有8 a粮食自给率在95%以下。随着人口的增加和人民生活水平的提高,满足人民对美好生活的向往,必然进一步增加我国粮食产量的总需求。因此,粮食安全问题一刻也不能放松。

2.2 中国未来粮食需求预测

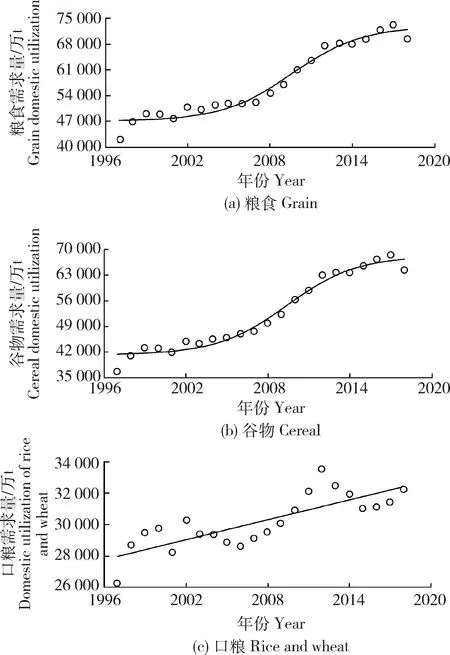

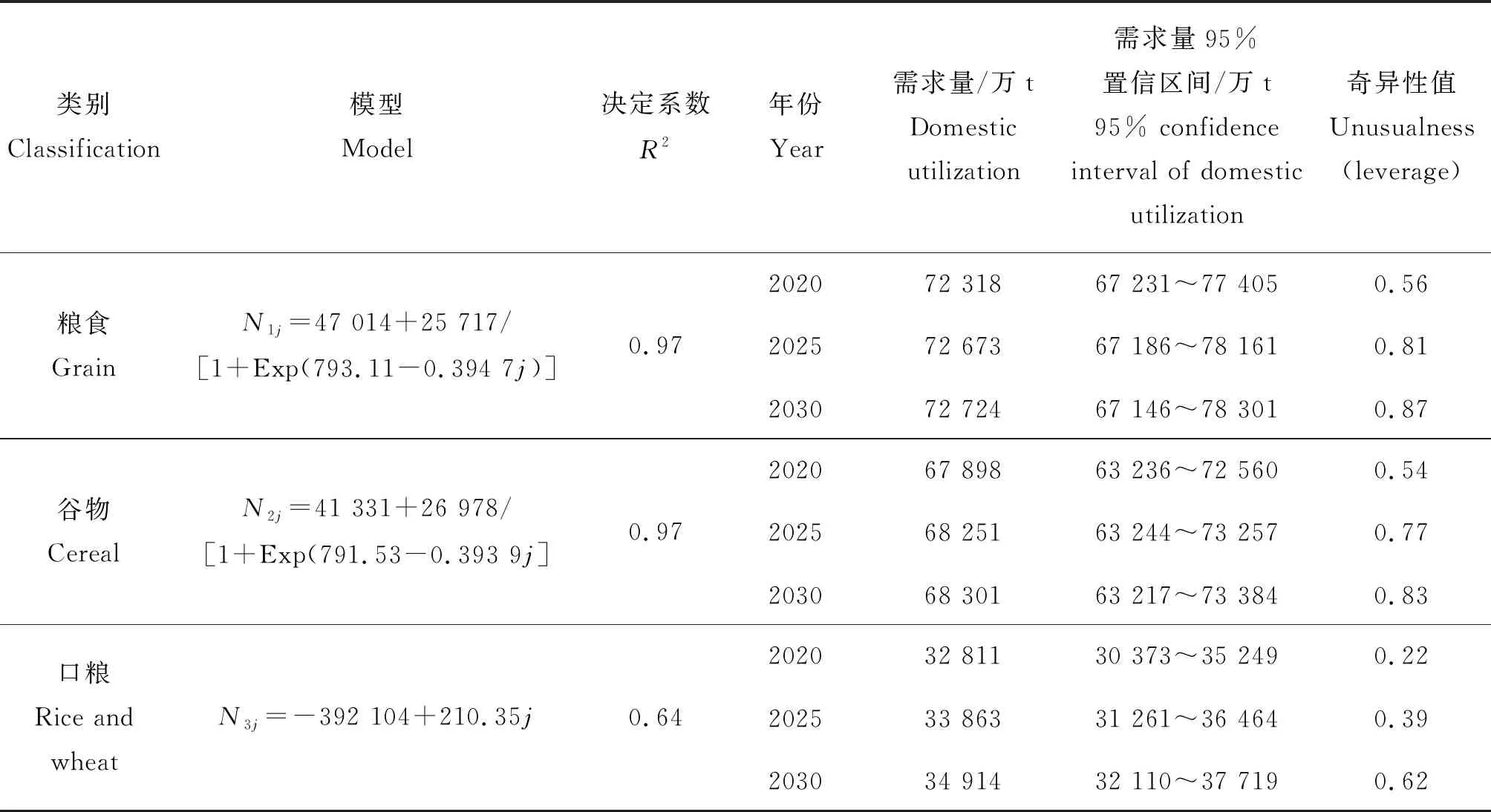

由表1和式(1)计算出的近年历年粮食、谷物和口粮需求量作散点图,观察其形状,均具有明显的趋势,属于非平稳性序列。运用Statistix 9软件中自相关函数程序进行时间序列数据平稳性检验,进一步证明以上3个数据集均为非平稳性序列。

根据散点图形状,粮食和谷物随年份变化曲线呈S型,故采用S型曲线常用拟合模型Logistic模型进行曲线模拟,结果如图2和表3所示。与粮食和谷物变化不同,口粮动态变化曲线总体呈现线性增加趋势,故采用线性回归模型对其进行拟合。从图2和表3中拟合结果可知,各模型均通过检验,拟合效果很好,其奇异性值 [unusualness (leverage)]均小于1,说明预测数据点与建模数据点的一致性较好,预测可信,但年份越往后,奇异性值越大,远期预测的准确性降低。

图2 1997—2018年中国粮食、谷物和口粮需求量与年份的Logistic和线性回归模型

表3 2020、2025和2030年中国粮食、谷物和口粮需求量预测模型、统计检验参数及预测结果

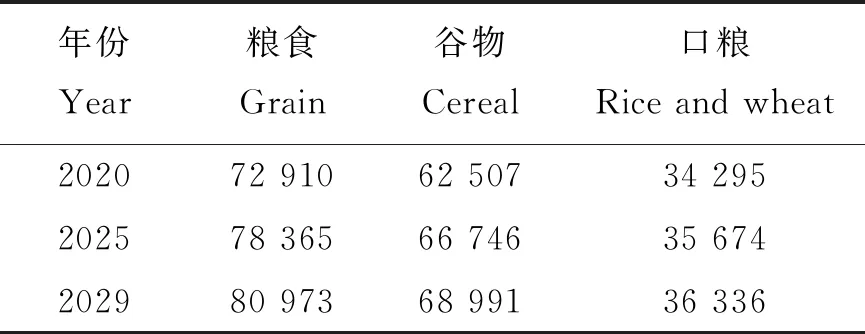

2.3 中国未来粮食需求结果的验证

本研究预测的粮食、谷物和口粮总需求量(表3)与《中国农业展望报告(2020—2029)》[42]预测值(表4)相比,文献[42]粮食2020年的预测值在本研究预测值95%的置信区间内,2025年的预测值接近本研究预测值95%的置信区间的上限值;文献[42]谷物2020年的预测值与本研究预测值95%置信区间的下限值接近,2025年预测值在本研究预测值95%的置信区间内;文献[42]口粮预测值均在本研究预测值95%的置信区间内,一定程度上说明本研究预测的准确性。《中国农业展望报告(2020—2029)》预测结果是基于中国农产品监测预警系统(CAMES),模型比较复杂,所需参数较多,本研究的预测基于公开的数据,预测模型相对简单,预测结果相对可靠,可提供一定的参考。

2.4 高标准农田产能和建设需求量预测

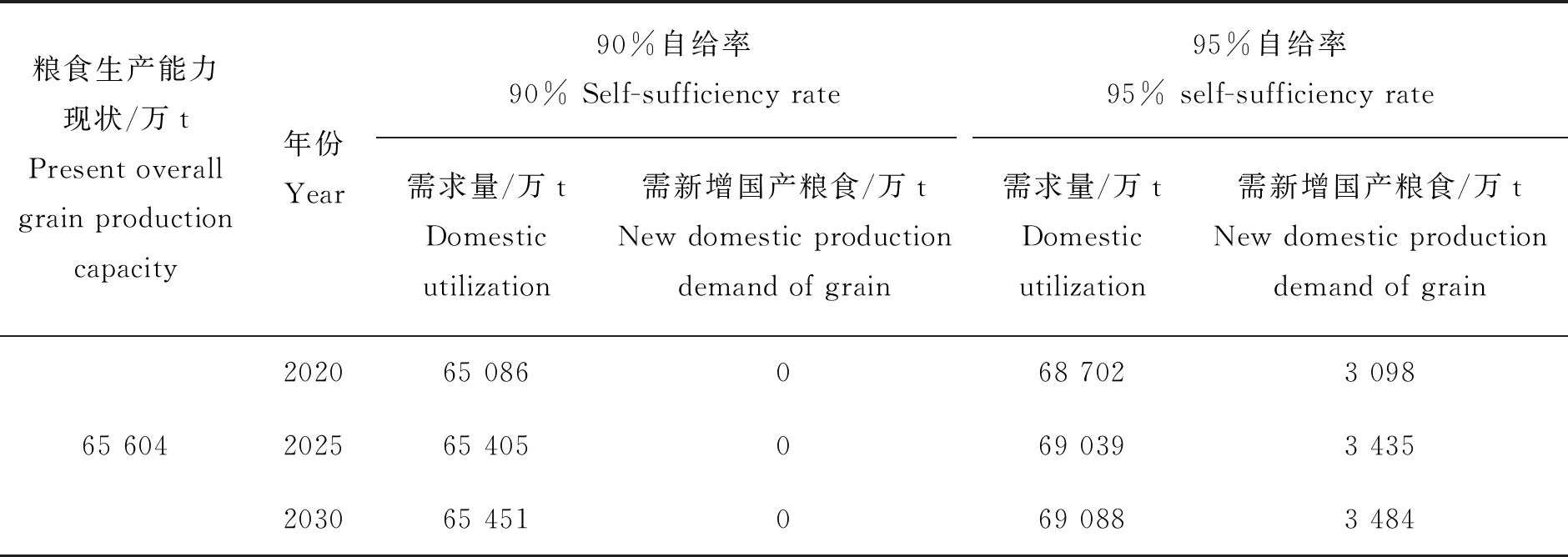

由国家统计局数据[31]可见,近年来,我国粮食播种面积基本保持稳定,中国粮食增产主要是依靠单位面积产量的提升。未来由于城镇化的发展,耕地面积很难有增长,提高粮食播种面积可能性很小,因此提高粮食单产仍然是满足未来粮食需求、保障粮食安全的唯一途径。根据世界银行数据[34],2017年中国谷物单产为6 029 kg/hm2,同期世界有代表性的谷物高产国家(荷兰、爱尔兰、新西兰、美国、德国、英国)的平均单产为8 137 kg/hm2,根据各地高产示范结果,全国粮食作物单产可以提升至9 100 kg/hm2[48],可见,我国粮食单产水平尚有较大增长潜力。由表3可见,未来各年口粮和谷物的需求量均小于粮食的需求量,若能保证粮食的自给率,则通过调整种植业结构,一定也能保证口粮和谷物的需求,即使有部分进口也是出于品种调剂的需要。所以,仅以满足粮食需求量来预测高标准农田建设需求量。

表4 文献[42]对2020、2025和2029年中国粮食、谷物和口粮需求量预测结果

由2014—2018年粮食产量计算的现状粮食生产能力见表5。在不同的自给率下需通过高标准农田建设实现新增粮食产量如表5所示。在保证90%的自给率条件下,现状的粮食综合生产能力能满足未来需求,即2018年已建成的高标准农田面积能满足未来10 a保障基本粮食安全的需要。在保证95%粮食自给率的条件下,2020、2025、2030年的缺口分别为3 098、3 435、3 484万t,通过新建高标准农田提高粮食产量弥补缺口。

表5 粮食综合生产能力现状与不同粮食安全自给率需新增粮食生产能力

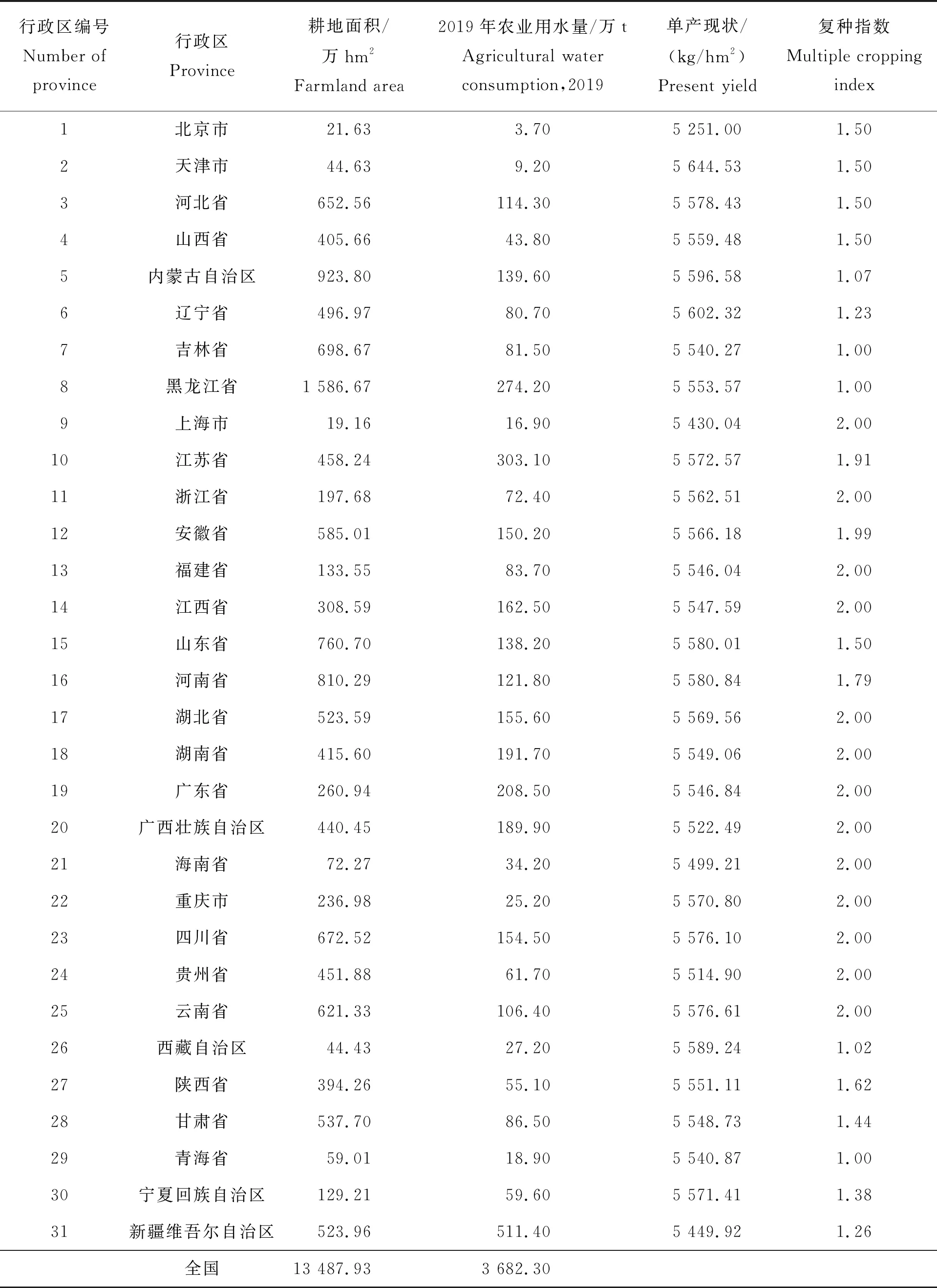

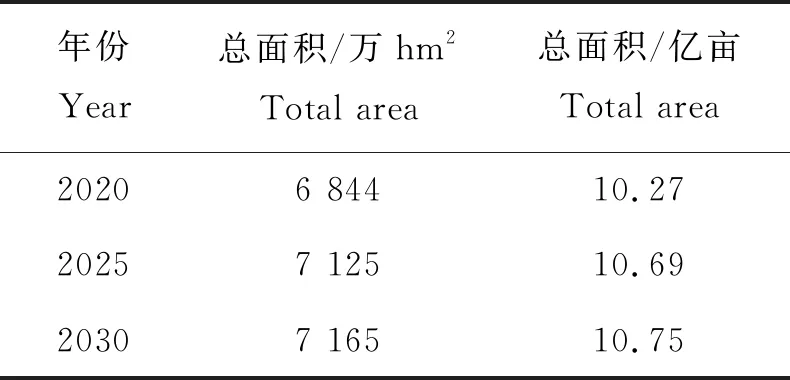

我国各省级行政区的耕地面积、2019年农业用水量、单位面积现状产能(简称单产现状)和按照1.2.4节方法计算出的复种指数如表6所示。由表5 和6的数据和各省已建高标准农田面积,联立式(3)~(8),可以计算出未来需建成的高标准农田面积如表7所示。95%自给率条件各预测年需新建高标准农田面积加上2018年已建成的面积,则2020、2025、2030年需分别建成高标准农田6 844、7 125、7 165万hm2(10.27、10.69、10.75亿亩)。

3 讨 论

3.1 假设对结论的支持作用

因为高标准农田建设的内容包含“技”的内容,论文假设将科技水平的提升等对粮食增产均赋予高标准农田产量的提升中,而假设非高标准农田产能维持在现有水平,实际在非高标准农田上也有品种更新等技术进步和关键技术突破带来的增产潜力,本研究忽略该项,若将这些因素考虑进去,则中国的粮食安全将更有保障,所以,本研究非高标准农田产能维持在现有水平的假设对研究结论有更好的支撑作用。

3.2 非粮化问题

目前耕地上存在一定的“非粮化”问题,在经济发达地区这一现象尤为严重,这将影响到高标准农田的粮食复种指数,有研究表明[49],目前浙江嘉善县永久基本农田“非粮化”比例为8.15%,尚未引起重大影响,但应当引起重视。目前尚无全国的高标准农田“非粮化”比例的数据,无法对“非粮化”的影响进行精确估计,故本研究在不同熟制区域复种指数的取值上进行了保守估计。《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》[13]指出,建设高标准农田是要推动藏粮于地、藏粮于技,以提升粮食产能为首要目标,要依法严管,良田粮用,建立健全激励和约束机制,支持高标准农田主要用于粮食生产,而且国家正在调整政策,如鼓励恢复早稻生产。2020年早稻生产恢复情况良好。2020年9月14日自然资源部办公厅、农业农村部办公厅、国家统计局办公室联合印发通知,部署开展省级政府耕地保护责任目标履行情况自查工作,要求提前研判“十三五”期间的耕地与永久基本农田保护目标完成情况,梳理耕地“非农化”“非粮化”情况,分析存在的突出问题并提出改进的意见建议与政策措施[50]。建成高标准农田,实现“藏粮于地、藏粮于技”,在极端情况下可以通过政策等调节手段使“非粮化”的高标准农田恢复粮食生产。

表6 各省耕地面积、农业用水量、单产现状和复种指数

表7 95%自给率条件下2020、2025和2030年需建成高标准农田总面积预测

3.3 高标田区域产量差异化问题

相同面积的高标准农田分布于不同的区域其增产潜力不同,考虑到高标准农田“非粮化”及休耕等因素影响,在“两年三熟/一年两熟”区、“一年两熟/一年三熟”区、“一年三熟”区复种指数分别取了1.5、2和2,进行了保守估计。对于跨熟制区的省份的高标准农田的复种指数估计理应根据可建高标准农田耕地在各个熟制区的分布比例进行加权平均,但因可建高标准农田耕地面积分布没有相关数据,故退而求其次,用各省耕地面积在不同熟制区的分布比例进行加权平均,这种处理可能会对研究结果产生一定的影响,需待全国已建高标准农田分布数据“上图入库”工作全面完成后再进行精确分析。

3.4 饮食结构的变化对粮食需求的影响

随着人们饮食结构的改变,对肉蛋奶的需求量增加,从而对饲料粮的需求量增加,人均对口粮的需求量减少,考虑到猪、牛、羊、肉鸡、蛋鸡的料肉比一般大于2,鱼的料肉比也在1.8左右,因此未来人均对粮食的需求量总体呈上升趋势。本研究对于粮食需求量的预测采用的是时间序列外推法,已将人们饮食结构随时间序列的变化考虑在内了,因此结果相对准确。

4 结 论

在本研究假设条件下得到如下结论。

1)中国粮食生产现状表明近年来中国粮食、谷物和口粮产量呈增长趋势;1997—2018年以来粮食、谷物和口粮的自给率分别在86.24%~118.15%、88.67%~121.67%、84.25%~123.98%;2006年以来中国守住了谷物基本自给、口粮绝对安全的战略底线,但粮食自给率距国家粮食安全中长期规划纲要中稳定在95%以上的要求仍有差距,粮食安全风险仍不能忽视。

2)建立了我国粮食、谷物和口粮预测模型。根据模型预测,2020、2025、2030年中国粮食需求量分别为72 318、72 673、72 724万t,其95%的置信区间分别为67 231~77 405、67 186~78 161、67 146~78 301万t;谷物需求量分别为67 898、68 251、68 301万t,其95%的置信区间分别为63 236~72 560、63 244~73 257、63 217~73 384万t;口粮需求量分别为32 811、33 863、34 914万t,其95%的置信区间分别为30 373~35 249、31 261~36 464、32 110~37 719万t;统计分析和与前人研究对比表明预测可信。

3)现状粮食综合生产能力为65 604万t,结合未来粮食需求量,综合考虑各地区可建高标准农田面积和农业用水量约束以及复种指数,预测未来需新建高标准农田面积。90%的自给率条件下,2018年已建成的高标准农田能满足需求;95%自给率条件下2020、2025和2030年分别需建成6 844、7 125、7 165万hm2(10.27、10.69和10.75亿亩)。研究结果证明《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出的“到2022年建成10亿亩(6 700万hm2)高标准农田”的指标的合理性,同时也为2022年之后的高标准农田建设面积规划提供参考。