试析西周国墓地青铜礼器来源与类别构成

韩帅闯

墓葬等级不仅是墓主身份地位的直接反映,也是社会等级制度的重要内容。因此,墓葬等级划分是研究墓葬所属人群等级构成的重要手段。 但是对于墓葬等级的划分标准, 学界还没有形成统一的意见。 以往学界对墓葬等级的划分经常会从墓室面积、葬具使用、随葬品种类和数量等方面考虑,但是在具体判断过程中就会遇到难题。 例如,西周时期的大型墓葬多被盗扰, 致使随葬品残缺不全。再加上墓葬中的葬具保存状况并不理想,会使我们在实际划分墓葬等级的过程中, 存在较大困难。 相比较之下, 墓室规模反映的情况较为客观。本文结合国墓地的实际情况,主要根据墓室规模、棺椁数量、随葬品种类和数量等几个参数划分墓葬等级。

大型墓葬:墓室面积在11~30 平方米之间,为一椁两棺,或一椁两棺头箱。墓葬随葬成套青铜器礼器、陶器等,随葬品数量繁多。 墓主人身份应为国统治者。 符合这一等级的墓葬有BZFM1、BZM4、BZM7、BZM13。

中型墓葬:墓室面积在6~11 平方米之间,为一椁两棺,有的一椁一棺。墓葬随葬成套青铜器礼器、陶器等,随葬品数量较多。 墓主人身份应为国中等级贵族。符合这一等级的墓葬有BZFM2、BZFM3、BZM1、BZM3、BZM8、BZM18、BZM20。

小型墓葬:墓室面积在2~6 平方米之间,为一椁一棺,个别一棺或一椁。 墓葬随葬青铜器礼器、陶器等,随葬品数量一般。 墓主人身份应为国低等级贵族或平民。 符合这一等级的墓葬有BZM6、BZM9、BZM10、BZM11、BZM12、BZM14、BZM17、BZM19。

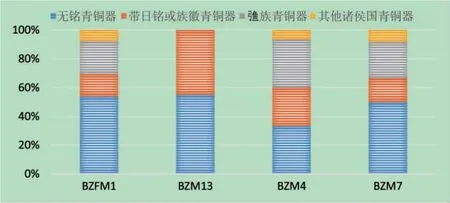

从图1 可以看出, 西周早期大型墓葬 (除BZM13 外)中各类青铜器均占有相对固定的比例。带日铭或族徽的青铜器占比为18%~26%,即便是年代较晚的BZM4(昭王时期),墓葬中依然存在相对比例的带族徽青铜器。 带其他诸侯国铭文的青铜器所占比例往往较小,占比为6%~10%。族青铜器占比为21%~34%。 而BZM13 较为特殊,该墓只有带族徽的青铜器(45%)和无铭青铜器(55%)组成,墓中没有出现反映墓主人身份的青铜器。

表1 国墓地大型墓葬中青铜器的国族及青铜器类别

表1 国墓地大型墓葬中青铜器的国族及青铜器类别

注:带单下画线的数字表示带有其他诸侯国铭文的青铜器;带双下画线的数字表示国族为国的青铜器;带圆圈的数字表示带日铭或族徽的青铜器;常规数字表示没有铭文、国族属性不明的青铜器。

?

从器类上看, 带族徽青铜器的器类包括方鼎、分裆鼎、深腹鼎、簋、鬲、觯、爵、壶、盘,基本覆盖了食器、酒器和水器。族青铜器的器类包括方鼎、甗、方座簋、尊、卣、盘。 从表1 可以看出,不同国族属性的青铜器互相补充,共同组成完整的器物组合。 这也反映了大型墓葬随葬的礼器组合往往是由复杂来源的青铜器拼凑出来的。

图1 国墓地大型墓葬中青铜器的国族及青铜器类别构成比例

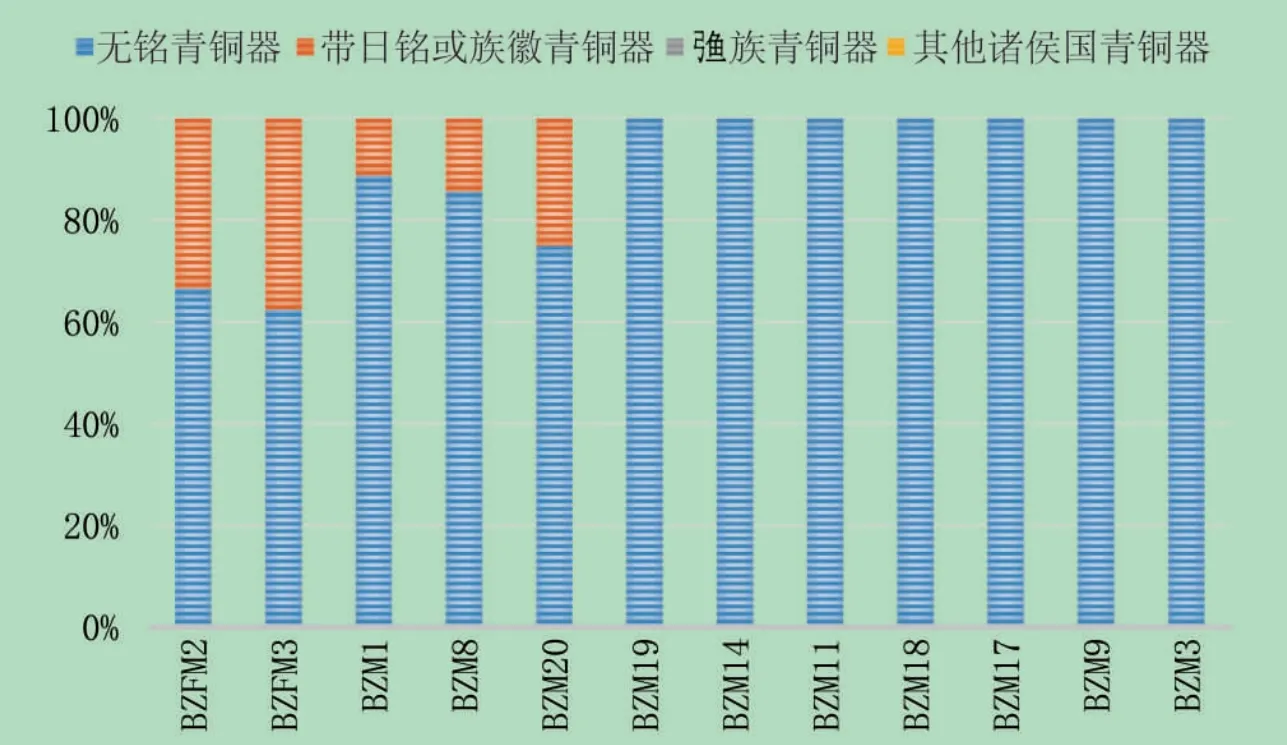

中小型墓葬中青铜礼器的国族属性构成与大型墓葬的相比具有一定的差异性和相似性。 差异性体现在中型墓葬中青铜器主要由带族徽青铜器和无铭青铜器两部分构成,例如BZFM2、BZFM3、BZM1、BZM8 等。小型墓葬中一般只有无铭青铜器, 如BZM19、BZM9、BZM3、BZM17、BZM18 等。相似性主要是中小型墓葬中带族徽青铜器的器类同样有鼎、 甗、簋、盉、壶、爵等,这些青铜器与无铭青铜器共同组成完整的礼器组合。由此我们可以看出,中型墓葬的青铜器也是由不同来源的青铜器拼凑出的。 (表2,图2)小型墓葬中均为无铭青铜器,所以具体来源情况不好讨论。

表2 国墓地中小型墓葬中青铜器的国族及青铜器类别

表2 国墓地中小型墓葬中青铜器的国族及青铜器类别

注:带圆圈的数字表示带日铭或族徽的青铜器;常规数字表示没有铭文、国族属性不明的青铜器。

墓号级别青铜器类别圆鼎 方鼎分裆鼎 甗 圈足簋 爵壶盉尊觯BZFM2 BZFM3 BZM1 BZM8 BZM20 BZM19 BZM14 BZM11 BZM18 BZM17 BZM9 BZM3中型中型中型中型小型小型小型小型中型小型①①瓿 1 35121111 21 1 ①1+①①3 1 1 1①①1+①1 11 1 21

1.京族青铜器。 BZM13 出土1 件方鼎,腹内壁铸有铭文“子京”二字。 (图3-1)其中“子”字,同“册”一样为爵称,是商周贵族中身份地位的标识[3]。该方鼎深腹,四壁直,四柱足粗壮,腹部饰未简化的饕餮纹。整体风格与殷墟地区青铜器一致,有明显的晚商风格。 有学者认为“京”族生活的地理位置在汶水上游原山至泰山东麓的范围内[3]。

2.戈族青铜器。 BZM13 出土1 件戈鼎,腹内壁铸有铭文“戈”一字。 (图3-2)这件鼎腹部较浅、三夔足内敛,与琉璃河M215:24 扁足鼎、叶家山M65:41 扁足圆鼎类似, 有别于安阳地区深腹、三足外撇的商式扁足鼎。 所以此类型的鼎应是周人制作。戈族青铜器主要分布在陕西与河南,而且陕西是戈族的主要分布地域, 所以笔者推测BZM13戈鼎很可能来自居住在陕西的戈族。

3.史族青铜器。 BZM13 出土1 件史父乙铜豆, 豆盘底部铸有铭文“史父乙”。 (图3-3)豆盘圆直口,厚方唇,深腹,豆盘和豆把有明显分界,其形制风格与晚商青铜器相似。 带有“史”族族徽的青铜器集中出现在山东滕州前掌大墓地。 有学者认为,“史”应该是商代薛国的族氏铭文,而且前掌大墓地就是薛国贵族墓地[4]。我们再结合历史事件, 西周初年,周公为平定“三监”和武庚叛乱, 曾向东方诸侯国发动战争。国作为周王室同盟, 很可能参与了这场战争并获得战利品。

图2 国墓地中小型墓葬中青铜器的国族及青铜器类别构成比例

4.覃族青铜器。 BZM13 出土1 件铜爵,鋬内铸铭文“覃父癸”。 (图3-4)这件铜爵的流部前深后浅,双柱位于流和鋬之间,这件青铜器的风格和安阳地区出土的商式爵基本一致, 可能是铸造于殷商旧地。 而且“覃”族生活的地望应在山东一带[5],这种殷商旧地正是周王室讨伐的主要对象。

6.户族青铜器。 BZFM3 出土1 件户方鼎,腹内壁铸有铭文“户”一字。 口沿下饰两两相对的夔龙四条,夔龙探首卷尾。这种装饰风格常见于宝鸡地区的乳钉夔龙纹鼎、簋。带有“户”族徽的青铜器集中发现于陕西宝鸡石鼓山墓地。石鼓山墓地的发掘者认为 “户” 族是生活在宝鸡地区的土著姜戎一族。 李宏飞认为“户”族可能是陕西西土集团受殷墟文化影响而使用的族徽[8]。 张天恩先生认为BZFM3 出土的户方鼎很可能来自户氏家族[9]。 所以户方鼎来自陕西户氏家族的可能性较大。

8.刀族青铜器。 BZM13 出土1 件父己铜壶,壶底外壁有“刀”字形铭文。 (图3-8)该壶盖沿、颈部、圈足饰顾首夔龙纹,这种纹饰风格的青铜器多流行于陕西关中地区。“刀”族,此类族徽多见于陕西、河南等地,但该族群是否有过迁移,目前还不清楚。

10.秉族青铜器。BZM13 出土1 件分裆鼎,腹内有铭文四字“秉□父辛”。 (图3-10)该鼎腹部较深,分裆,三柱足,腹部饰未简化的兽面纹,器物有晚商风格。《殷周金文集成》中收录带有“秉”族徽的青铜器16 件。多见于传世文献,有具体出土信息的青铜器数量较少,较难判断该族群的分布范围。

11.茀族青铜器。 BZM1 出土1 件铜爵,鋬内腹壁有“茀父丁”三字。 (图3-11)该爵圆腹圆底,菌状双柱近流,三刀形足外撇,这种形制的爵主要流行于陕西。而且“茀”族徽多出现在陕西,如西安市长安区沛东普渡村出土的铜爵,也带有“茀”族徽,所以这件器物可能来源于陕西。

12.鼎族青铜器。 BZM4 出土1 件铜鬲,腹部带有“鼎”字。 (图3-12)而鼎族青铜器集中出现在宝鸡戴家湾地区[13],所以该族群可能是长期生活在宝鸡地区。

13.其他族群青铜器。BZM7 妾属陪葬墓中出土1 件提梁小方罍(图3-13),铭文为“埽母”。这件方罍与商周时期常见的青铜罍有所不同, 盖和肩部饰弦纹,形制特异,且制作较为粗糙。从铭文上看,这件器物是专为女性制作的, 可能是嫁女时制作的媵器, 也有可能是女性娘家族氏所赠的助葬之器。 发掘者认为这件器物形体较小、制作粗糙,可能为明器[7]。 除此之外,国墓地还出土一些周边方国如矢国、夌国的青铜器。

第一个途径是战争掠夺。 《史记》记载:“封诸侯,班赐宗彝,作《分殷之器物》。 ”西周时期,战争掠夺所导致的青铜器流动现象,又被称为“分器”现象。具体是指武王克商后,将大批殷商青铜器赏赐给随周王征伐立下战功的贵族。 BZM13 史父乙铜豆、子京方鼎等青铜器原本是殷商旧族所铸造,而最终出现在国墓地, 通过战争途径得来的可能性较大。 但大部分异族青铜器可能并非通过战争而得到, 因为多数异族青铜器上所反映的信息是,铸造这些青铜器的族群主要分布在关中地区,而且器物本身也有关中地区的风格。

图3 国墓地出土的异族青铜器

第二个途径是助葬。 上文已经讨论,大多数异族青铜器可能并非通过战争掠夺而来的,而助葬就会成为一个较为合理的解释。 陈梦家先生认为,商人祭直系大宗,也祭旁系小宗和王族及其配偶[16]。 商代晚期出现的助葬青铜器现象印证了上述观点,比如殷墟妇好墓中出土部分带有“亚”“启”“束泉”铭文的青铜器,这些青铜器的制作者多是殷王室的内部人员,在妇好下葬时将这些青铜器助葬到妇好墓中[17]。 曹玮先生认为,祭祀多位先祖的习惯也出现在西周初年的贵族墓葬中[18]。这说明西周早期助葬现象依然存在,而且在历史文献中也能找到相关记载。 如《左传·隐公元年》载:“天子七月而葬,同轨毕至;诸侯五月,同盟至;大夫三月,同位至;士逾月,外姻至。 ”丧葬仪式并非只反映了墓主人本身。 从社会学的角度看,人是一切社会关系的总和。 那么这种社会属性也应体现在死后的葬仪上。 所以国墓地出土的户方鼎、BZM4父乙壶等器, 可能是通过生活在关中地区的族群助葬来的。

第三个途径是婚嫁。 例如,BZM7 妾属陪葬墓中出土1 件提梁小方罍,铭文“埽母”也显示出该青铜器与女性相关。就国墓地而言,这种青铜器较少,且这种青铜器只出现在女性墓中。

以上我们讨论了几种可能性较大的来源途径, 但我们要讨论某一件器物具体是通过哪种途径而来,就会出现一定的难度。 比如BZM13 出土的1 件戈鼎,戈族是一个较大的族群,且在殷商旧地和关中地区均有分布。 我们很难说这件戈鼎是通过战争手段从殷商旧地掠夺的, 还是通过关中地区的戈族助葬而来的。 但是对于那些仅出现在关中地区“户”族、“”族、“鼎”族等的青铜器,我们可以认为这些族群是长期生活在关中地区的。这些器物出现在国,基本上可以排除战争手段,而用助葬的观点来解释似乎更为合理。

四、结语

通过以上对 国墓地青铜礼器的来源组成分析,我们可以得出以下几点推论:

1.墓葬中出土的青铜器不一定都是墓主人自己制作的器物。 如果我们将丧葬看成一种仪式过程, 那么墓葬遗存应是这场仪式过程结束后的遗存。就青铜器而言,有些青铜器是专门为了随葬而制作的,有些青铜器是墓主人生前使用过的,有些青铜器的制作者并非墓主人, 它们是来自其他族群的器物。这些青铜器只是经过一场丧葬仪式,从而转变成了随葬品。