绿色生产行为对稻农产业组织模式选择的影响

——兼论收入效应

张康洁 吴国胜 尹昌斌,2* 钱小平

(1.中国农业科学院 农业资源与农业区划研究所,北京 100081;2.中国农业绿色发展研究中心,北京 100081;3.日本国际农林水产业研究中心,日本 筑波 305-8686;4.东京大学 农学生命科学研究科,日本 东京 113-8657)

新形势下,绿色生产已成为促进农业高效发展的重要手段。伴随国家绿色发展理念的深度推进和人们生活水平的提升,农户越来越关注农业环境问题,并日益成为农业绿色转型的主要实践者和绿色农产品生产的重要力量。绿色生产可以改变农户粗放式生产习惯以实现优质产出。作为理性经济人,农户为追求优质农产品利润最大化,必然会寻求能实现优质优价的产业组织模式。当前,产业组织模式主要分为传统市场交易模式、纵向协作模式和横向合作模式,与传统市场交易模式相比,以合同为联结点的“企业+农户”纵向协作和“合作社+农户”横向合作等紧密型产业组织模式不仅能改善交易稳定性、规避市场风险,还可以通过绿色农产品溢价机制实现农户增收,进而深度推动粮食产销衔接和种植结构调整,促进粮食产业健康稳定发展。从这一点来讲,绿色生产行为是影响农户产业组织模式选择的重要因素。

关于农户产业组织模式选择决策,已有研究多侧重交易特征[1]、制度环境[2]、风险偏好异质性[3]等方面。随着农户行为理论的发展,有研究从使用信息交流技术[4]、农户认知[5]、心理契约[6]、利益分配机制[7]等层面分析影响农户产业组织模式选择的因素。它们从不同角度揭示了农户产业组织模式选择行为的内在发生机制,为理解理性农户的组织化过程提供了一定依据。然而,现代经济学理论认为,生产和供给侧因素的变化是产业组织模式变革主要的内生动力。因此,忽视农户绿色生产行为的影响而开展的研究可能并不具备精准的政策指导意义。近年来,伴随农业生产方式的转变和学者们对农户决策过程的深入挖掘,农户绿色生产行为对其产业组织模式选择的影响[8-9]逐渐备受关注。事实上,在以需求带动供给、以注重产量转为质量的情境下,农户进行绿色生产获取的农产品品质更优、质量更安全,也更符合紧密型产业组织模式交易的要求。

进行绿色生产的农户可能更倾向于选择紧密型产业组织模式,这是因为其为高质量的农产品增值和农业收入的增加提供了可能。基于农户与经营主体之间的关系,不同产业组织模式在农户市场交易费用、经营规模、组织化程度、农业经营风险等方面存在差异,给农户生产成本内部化和销售价格带来较大影响,进而决定农户收入。正如蔡荣[10]、黄梦思等[11]的研究认为“合作社+农户”和“企业+农户”紧密型产业组织模式有利于提升农户收入。相比传统市场交易模式,纵向协作模式和横向合作模式可以通过提供生产物资、技术培训、溢价收购等不同制度安排在规避市场价格风险的同时,实现经营成本内部化。因此,在促进产业组织不断发展和保障农户持续增收的关键时期,探究产业组织模式对农户收入的影响是非常必要的。

与其他经济作物相比,水稻作为中国主要口粮作物,在确保国家粮食安全中占据重要地位。在水稻产业组织日益发展的背景下,以绿色生产为切入口,开展稻农产业组织模式选择决策及其收入效应的研究更具现实意义;同时,从果蔬等经济作物、畜牧产品的研究拓展至主粮作物、从注重某单一组织模式发展到多种模式,使针对产业组织模式的研究内容更加丰富。为此,本研究拟利用黑龙江、吉林、安徽、湖北4省1 487户稻农样本数据,构建“行为-模式-绩效”的研究逻辑,运用带工具变量的条件混合过程估计法CMP模型剖析绿色生产行为对稻农产业组织模式选择的影响,进一步采用倾向得分匹配法PSM模型分析不同产业组织模式下稻农的收入效应。以期为更好地引导稻农做出最优模式决策,找准推动稻农与新兴经营主体进行深入协作的联结点和促进稻农持续增收提供依据。

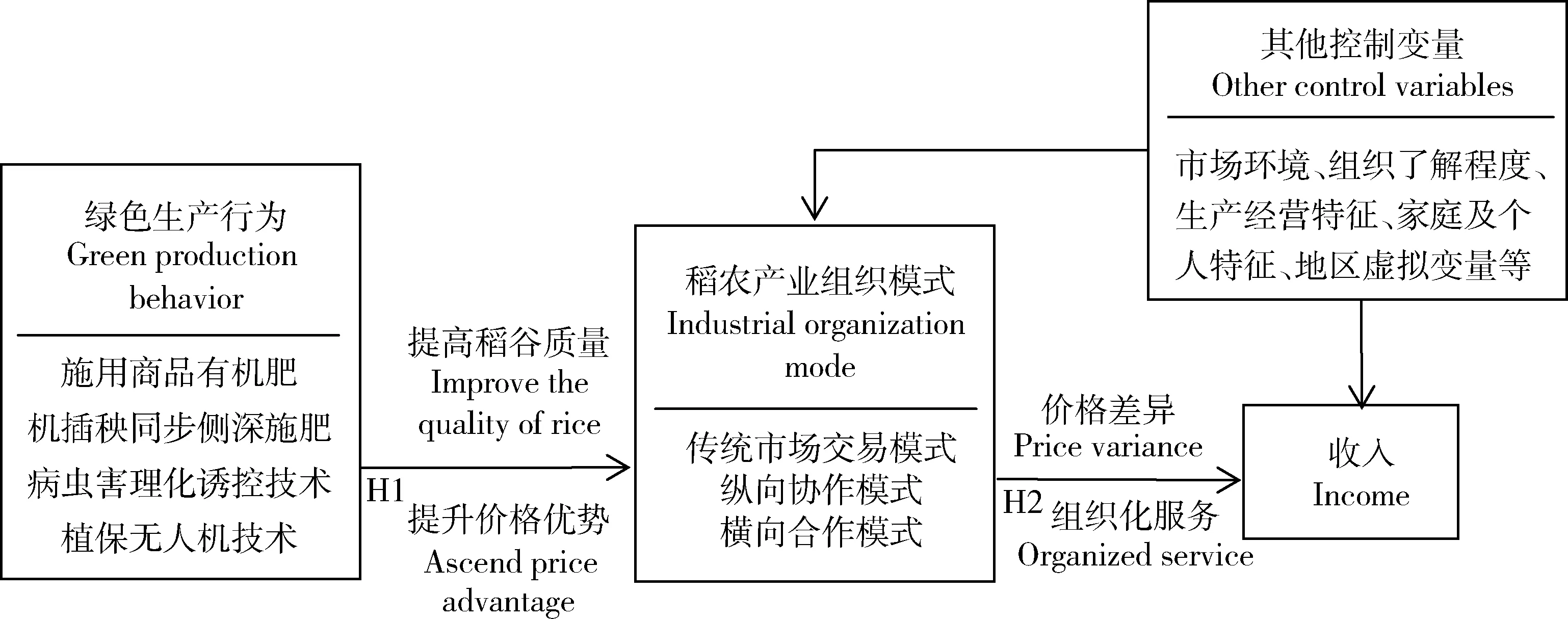

1 理论分析与研究假说

绿色化是现代农业发展和市场消费的主旋律。作为理性经济人,为掌控市场竞争优势获取最大利润,经利弊权衡后农户易进行绿色生产。从农户行为理论来看,生产技术作为农户进行农业管理的关键,是影响产业组织模式选择这一经济行为的重要因素。以技术为导向的绿色生产不仅有利于实现化肥农药减量化、保护农业环境,还能提高农产品品质、增强市场竞争力,符合纵向协作、横向合作等紧密型产业组织模式的运行规律,满足产业组织对基础要素的要求。同时,产业组织模式选择又是农户收入差异的重要来源。一方面,纵向协作模式和横向合作模式可以通过事前、事中、事后等制度安排,将农户绿色生产技术成本内部化,以降低生产成本、拓宽增收空间;另一方面,通过发挥示范带动作用,提升农户绿色认知水平和技术采纳能力,积极引导农户进行绿色生产,能够提高农产品优质化水平、实现产品溢价。可见,绿色生产行为可以影响农户产业组织模式选择,不同的产业组织模式又能够决定农户收入。

1.1 绿色生产行为对稻农产业组织模式选择的影响

生产行为与产业组织模式可以彼此影响,产业组织模式通过重复博弈机制的作用来推动农户进行绿色生产[12],进行绿色生产的农户也更可能会选择将农产品通过紧密型产业组织模式出售,从而将农业投入效用最大化转为利润最大化。陈超等[13]探究了生产行为等因素对果农销售渠道模式选择的影响,认为用药次数越多越不利于农户选择企业订单模式。在水稻生产经营管理过程中,若农户施用商品有机肥、采用机插秧同步侧深施肥、病虫害理化诱控技术和植保无人机施药等绿色生产技术,表明其拥有较高的农业生态环境关注度,更易理解产销关系紧密的产业组织模式有利于保护农业生态环境,进而倾向选择紧密型的产业组织模式[14]。此外,在各类环境因素的影响下,企业、合作社等产业组织也正在实行质量转型发展,在保障加工原料质量方面对农户提出优产优购的诉求。收购稻谷时,多需要对农药残留、水分等指标进行质量检测,验证是否符合收购要求,以确定价格进行分级收购。一般采用绿色生产技术的水稻农药残留低、品质好,更符合纵向协作模式和横向合作模式的收购要求。故提出以下假设:

H1:绿色生产正向促进稻农选择纵向协作模式和横向合作模式。

1.2 产业组织模式选择对稻农收入的影响

农户不同生产经营决策会对绩效产生一定影响。伴随合作社、企业等新型经营主体的迅速发展,产业组织模式日益多元化。相比传统市场交易模式,纵向协作和横向合作等紧密型产业组织模式不仅具有溢价作用,还能保证农户预期收益的稳定性,有利于减少经营风险、增加农户收入。侯建昀[15]认为通过销售合约方式参与产业链协作能够提高农户进入市场或谈判与交易的能力,并且比传统经营方式更能增加农户收益;侯晶等[16]指出“企业+农户”的合同模式能增加农户收入且对不同收入层次农户的收入效应产生差异化影响;Martin[17]认为与市场独立农户而言,参与合同订单可以降低农户的收入风险。当然,在特殊气候灾害和市场环境主导下,纵向协作模式或横向合作模式中可能存在合作社、企业或农户违约等弊端,但Abebe等[18]指出虽农户疑虑合同模式会对订单企业有益,但农户仍认为参与合同模式会对其生计产生积极作用;Maertens等[19]也认为主粮订单模式是可持续发展的,并不会因主粮作物价值低、储存和运输成本低、供应链中买家数量多而导致合同执行难题,反而会给小农户带来收益。此外,还有研究指出虽纵向协作模式和横向合作模式均为混合制模式,但前者更利于收入的提高[20]。据此,提出以下假设:

图1 分析框架Fig.1 Analysis framework

H2:与传统市场交易模式相比,纵向协作模式和横向合作模式更利于提高稻农收入水平,且选择纵向协作模式的稻农收入增加更明显。

2 数据来源、变量与模型构建

2.1 数据来源

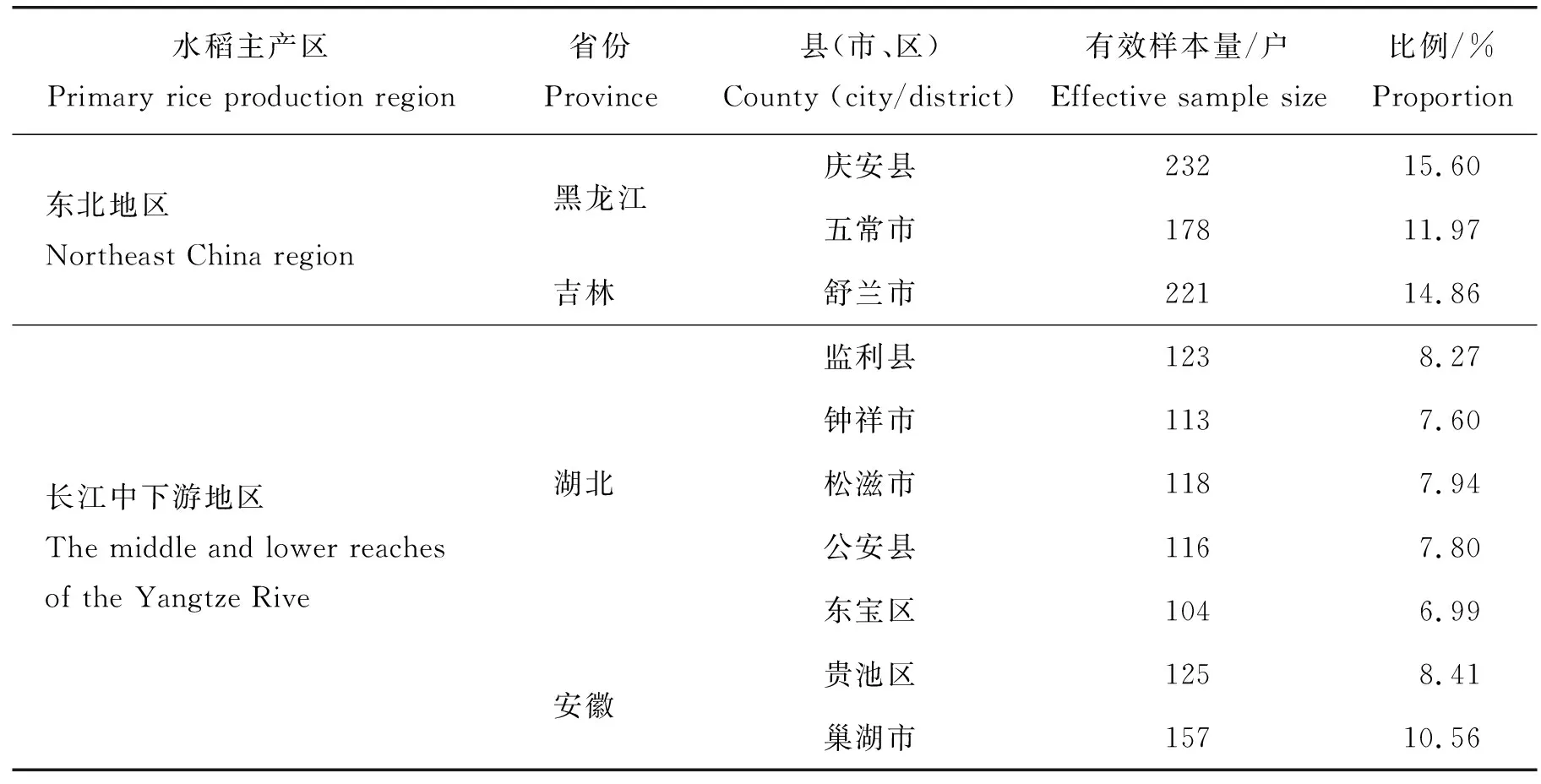

选择长江中下游地区的安徽、湖北省以及东北地区的黑龙江、吉林省开展农户调查。上述4省均是中国传统的水稻主产区,水稻种植面积分别占全国的8.43%、7.92%、12.53%、2.78%;产量分别占7.93%、9.27%、12.66%和3.05%。它们的水稻产业链条发展较好,拥有多个国家重点龙头企业,水稻合作社和中小型稻米加工企业林立,形成了具有一定规模的水稻产业集群,对当地水稻产销对接、稻农增收发挥着示范作用。因此,研究以上4省稻农产业组织模式选择及其收入效应具有一定的代表性,也对促进中国水稻产业绿色发展具有重要价值。

课题组于2019年4—12月在安徽、湖北、黑龙江和吉林4省共开展了5次正式调研,在各地相关部门协助下,采用随机抽样的方法,在每个县(市)选择3~4个乡镇,每个乡镇选择2~3个村庄,每个村庄采用入户访谈形式,访问12~16个农户,共涉及巢湖、贵池、监利、公安、松滋、钟祥、东宝、庆安、五常和舒兰10个县(市、区)、37个乡镇,获取1 520份稻农问卷,有效问卷1 487份,有效率为97.83%。

表1 样本分布情况Table 1 Sample distribution

2.2 变量选择与描述性统计

1)因变量。稻农产业组织模式选择行为研究中因变量是产业组织模式,它是稻农与收购方基于不同利益联结关系构成的一种组织方式。借鉴李霖等[21]研究,结合样本区实际情况,主要分析传统市场交易模式、纵向协作模式和横向合作模式。产业组织模式与销售渠道的区别在于其不仅考虑水稻交易对象,还兼顾稻农与其交易方之间的内在关系。传统市场交易模式是稻农与粮贩、企业等收购方之间存在的随机交易,双方无其他任何关系;纵向协作模式是指企业通过签订订单合同的方式,与稻农就合同标的、生产资料和合同产品的购货方式、水稻种植管理以及生产资料、合同产品的价格、验收要求等内容达成相关协议,农户到时出售给该企业;横向合作模式则是作为合作社成员,农户与合作社通过书面(口头)协议等方式确定订单收购合同,双方就水稻种植品种、收购价格、权利义务等内容达成共识,按照约定稻农最终出售给合作社进行统一销售。在产业组织模式选择的收入效应研究中,稻农水稻销售收入是因变量,主要分析不同产业组织模式对稻农收入的影响。

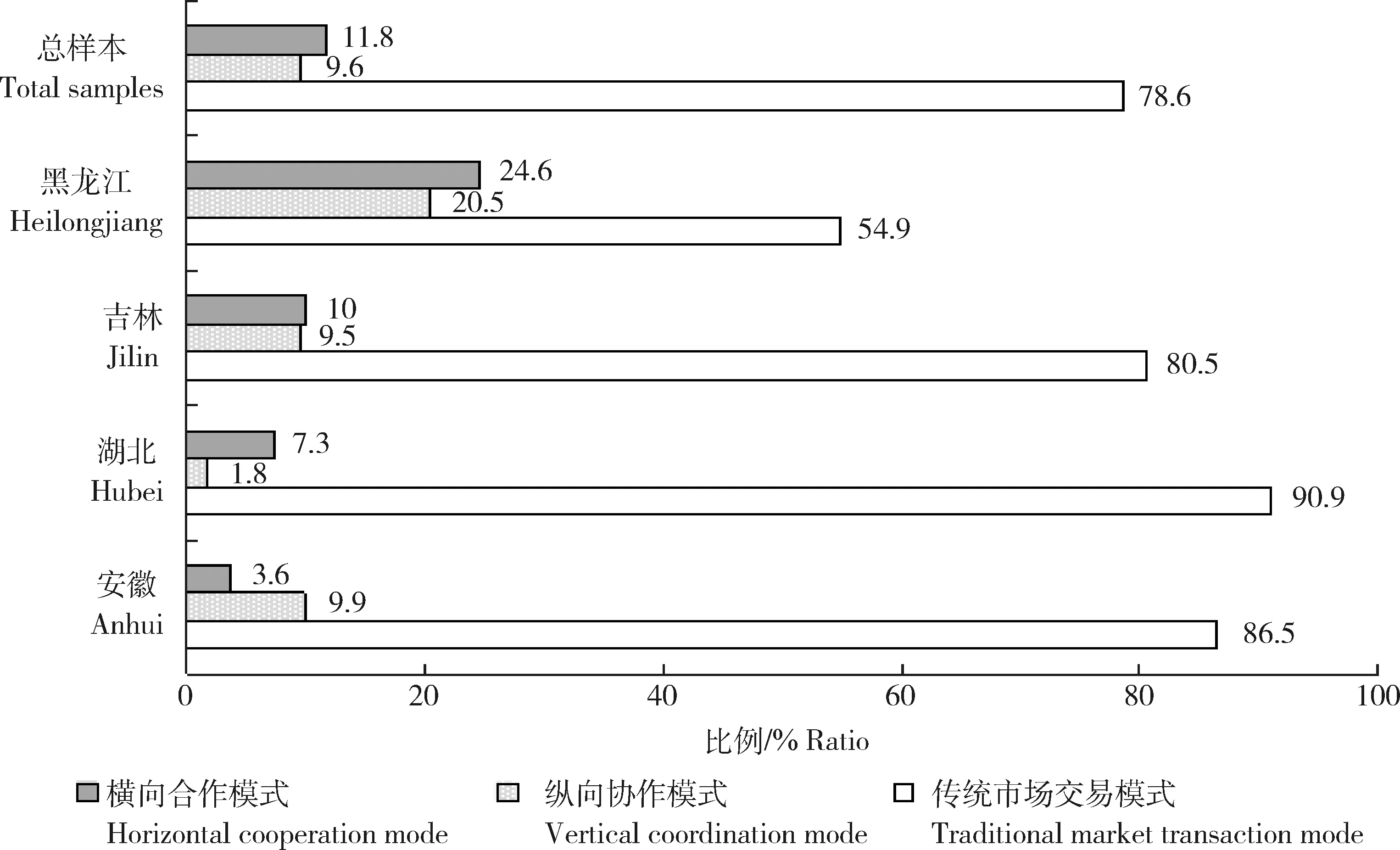

整体来看,稻农选择传统市场交易模式的比例为78.6%,纵向协作模式占9.6%,横向合作模式占11.8%,表明当前稻农产业组织模式选择仍以传统市场交易模式为主,纵向协作模式和横向合作模式的比例较少。从省份来看,吉林、湖北、安徽的稻农选择传统市场交易模式的比例均在80%以上,选择纵向协作模式和横向合作模式的比例皆在10%及以下;黑龙江省稻农选择传统市场交易模式的比例约为55%,选择纵向协作模式和横向合作模式的比例分别为20.5%和24.6%(见图2)。这在一定程度上表明,黑龙江省作为中国粮食安全的“压舱石”和重要的商品粮基地,其稻农规模化经营水平更高,产业链发育更加成熟,组织化交易优势较为明显。

图2 稻农产业组织模式选择情况Fig.2 Selection of rice farmers’ industrial organization mode

2)核心自变量:绿色生产行为。它是在农业生产过程中,农户采用绿色化的方式实现节约资源、减少污染的一种生态保护行为,如:采用化肥农药减量化技术。依据水稻生产经营特性,从减肥减药的产品替代和增效方式2个方面,选取施用商品有机肥、采用机插秧同步侧深施肥、病虫害理化诱控技术和植保无人机施药4种绿色生产技术(见表2),其农户采用占比分别为46%、15.6%、21.3%和33.8%。借鉴孙小燕等[22]、尚燕等[23]的研究,本研究对稻农绿色生产行为的界定:若稻农采取以上任意一种绿色生产技术,则认为其进行绿色生产,赋值为1;否则,赋值为0。由表4样本均值差异检验表明,相对于非绿色生产稻农,进行绿色生产的稻农在纵向协作模式、横向合作模式、有水稻合作社、有稻米加工企业、对产业组织模式了解程度、信息技术获取渠道数量、参加技术培训、水稻种植面积和受教育程度等方面均表现出较高水平。

3)其他自变量。包括市场环境、对产业组织模式的了解程度以及与稻农相关的社会经济变量、地区虚拟变量。市场环境主要是指当地水稻产业组织发展状况,借鉴丁存振等[20]、Hao等[25]的研究,其包含该村或邻村是否有稻谷收购商贩、是否有水稻专业合作社、是否有稻米加工企业;若存在,其均赋值为1;否则均是0。与稻农相关的社会经济因素主要有信息技术获取渠道数量、参与技术培训次数、遭受自然灾害、水稻种植面积、水稻种植经验、兼业经营、村干部、受教育程度、年龄等。它们涉及稻农生产经营和自身特征等方面,对稻农产业组织模式选择和收入也会产生一定影响。此外,选择“技术信息获取渠道”作为工具变量,主要包括农技站、农业科研单位、农业企业、合作社、身边农户、网络媒体等。若农户技术信息获取渠道丰富,则其收集和接触绿色生产技术的机会较大,采纳绿色技术的可能性相对更高,即技术信息获取渠道与绿色生产行为有较强的关联。但很明显,技术信息获取渠道与稻农收入无明显的直接关系,符合相关性、外生性假定。变量具体含义及描述性统计见表3和4。

表2 绿色生产技术Table 2 Description of Green Production Technologies

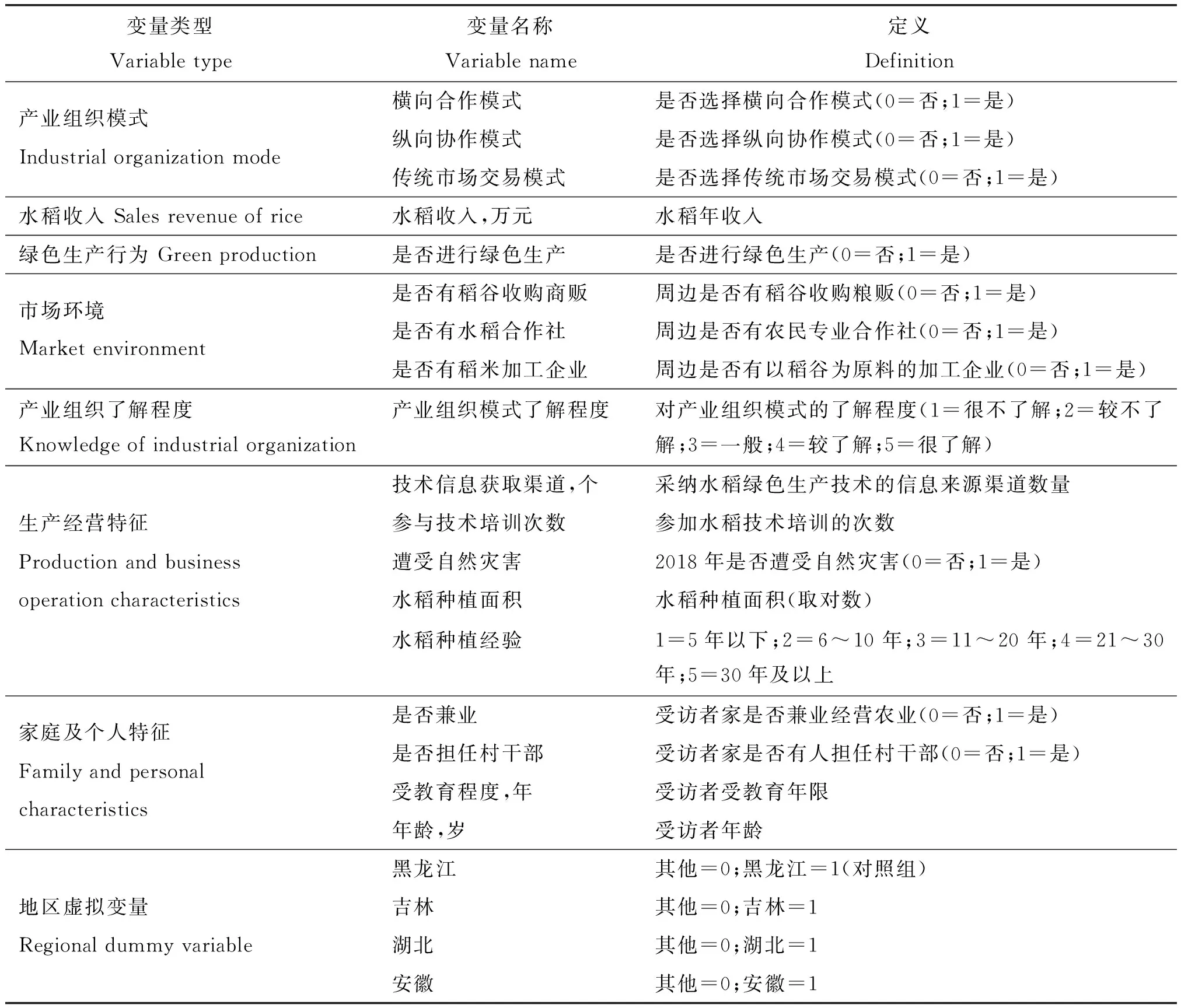

表3 变量的含义和赋值Table 3 Variable definition and assignment

表4 变量的描述性统计Table 4 Descriptive statistics of variables

2.3 实证模型构建

2.3.1带工具变量的条件混合过程估计法(CMP)

国内已有研究多注重采用二元Logit模型和多元Logit模型进行产业组织模式选择分析,忽视了可能存在的内生性问题。在本研究中,绿色生产与稻农产业组织模式选择可能互为因果,绿色生产模型和产业组织模式选择模型的误差项是相关的,绿色生产内生于产业组织模式选择方程,忽视或不考虑绿色生产的内生性将导致不一致估计。因此,为避免由于内生性带来的测量误差,借鉴Hao等[25]研究,采用条件混合过程CMP模型来做联合估计,检验绿色生产与产业组织模式可能的内在联系是否会对基准结果造成干扰,以正确分析绿色生产对产业组织模式选择的影响。具体公式如下:

绿色生产行为决策方程:

Gi=β+ωZi+κXi+μi

(1)

产业组织模式选择方程:

Mij=α+γGi+λCi+υi

(2)

式中:Gi表示稻农是否进行绿色生产;Mij表示稻农是否选择某种产业组织模式;Z是工具变量,表示稻农绿色生产技术信息获取渠道的数量;Xi代表一系列影响稻农进行绿色生产的因素;Ci表示一系列影响稻农选择某一产业组织模式的因素;ω、κ、γ、λ均为待估系数;μi和νi皆是误差项。若两方程误差项的相关性ρ等于0,表示Gi绿色生产在产业组织模式选择方程中是外生变量,可通过二元Probit模型进行估计;若相关性ρ显著不等于0,则表明Gi绿色生产在产业组织模式选择方程中是内生变量,也证明CMP模型是适合的。

2.3.2倾向得分匹配法(PSM)

为验证产业组织模式对水稻收入的影响,构建如下稻农收入模型:

Yi=α+δMij+βXi+εi

(3)

式中:Yi是稻农的销售收入;Mij表示稻农是否选择某种产业组织模式;δ是选择某一模式对其水稻收入的影响程度;Xi是其他解释变量;β是解释变量的系数;α是常数项;εi是随机干扰项。

由于稻农的产业组织模式选择是一个“自选择”过程,其选择可能受到自身资本禀赋等因素的影响,而这些因素又对销售收入产生影响。因此,若忽略“自选择”问题将会带来参数估计结果有偏。倾向得分匹配(PSM)是处理该问题常用的一种方法,借鉴李霖等[26]研究,基于对实验组(纵向协作模式和横向合作模式)的稻农和参照组(传统市场交易模式)的稻农进行匹配,使得参与纵向协作模式或横向合作模式的稻农和未参与的稻农趋于均衡可比状态,然后比较其水稻销售收入。以实验组“纵向协作模式”为例,稻农选择纵向协作模式的倾向得分匹配是既定条件下稻农选择纵向协作模式的概率,以Logit模型为例,其表达式为:

P(Zi)=P(Mi=1|Zi)=

exp(Z′iβ)/(1+exp(Z′iβ))

(4)

式中:P(Mi=1|Zi)是稻农选择纵向协作模式的倾向匹配得分或概率;Zi是匹配变量。在得到倾向匹配得分后,选择合适的匹配方法对选择纵向协作模式的稻农和选择传统市场交易模式的稻农进行匹配。完成匹配后,可以衡量选择纵向协作模式的稻农对水稻销售收入的影响程度,一般采用处理组(选择纵向协作模式的稻农)水稻销售收入的平均处理效应(ATT)进行估计,其表达式为:

ATT=E(Y1|M=1)-E(Y0|M=1)=

E(Y1-Y0|M=1)

(5)

式中:Y1是选择纵向协作模式稻农的水稻销售收入;Y0是选择传统市场交易模式稻农的水稻销售收入。另一个实验组(横向合作模式)的平均处理效应亦如上所示。

3 模型估计结果与分析

3.1 稻农产业组织模式选择的影响因素分析

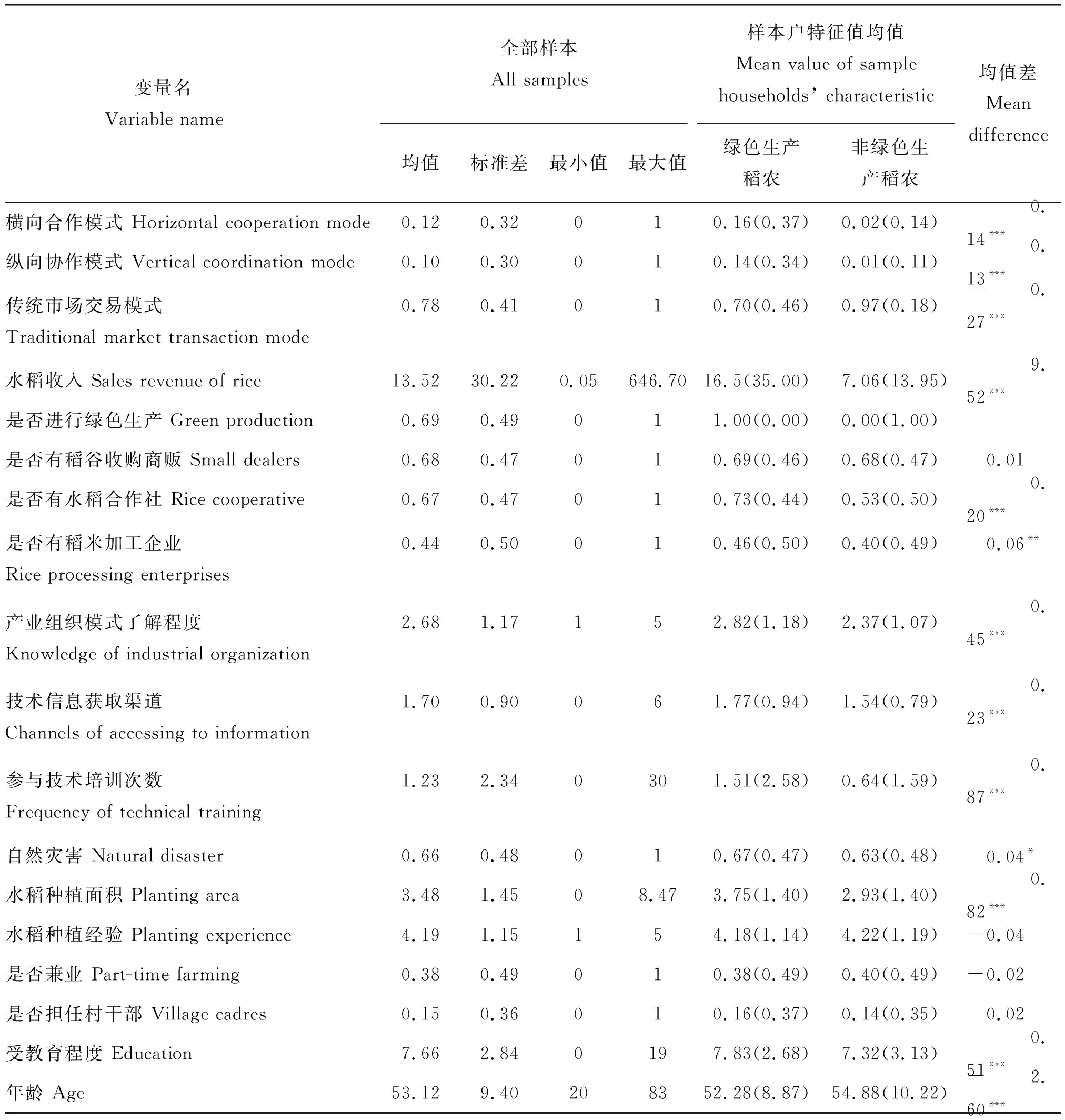

在表5中,Model 1、3、5是基于二元Probit模型的稻农产业组织选择回归结果,显示稻农进行绿色生产对选择传统市场交易模式、纵向协作模式和横向合作模式均具有显著影响。在Model 2、4、6中,内生性检验的Hausman检验值分别为130.15、40.28和58.36,均在1%水平上显著,表明二元Probit模型具有内生性,需采用工具变量进行估计[27]。为此,运用了含工具变量的CMP估计法,从第一阶段绿色生产模型来看,稻农信息技术获取渠道数量对进行绿色生产均在1%水平上正向显著,表明信息技术获取渠道数量这一变量符合工具变量与内生变量显著性的条件。同时,模型中ρ值均在1%水平上显著不等于0,拒绝了绿色生产外生性假设,进一步表明采用带工具变量的CMP模型更为合适。由第二阶段产业组织模式选择模型可知:

稻农进行绿色生产在1%水平上正向促进纵向协作模式和横向合作模式的选择,而对传统市场交易模式选择产生负向影响,验证了假设H1。究其原因,进行绿色生产的稻农生产的水稻品质更优,在优质优价和更高收益期望的诱导下,他们更愿意选择与产业组织联合,从而将农产品销售给可能会给自身带来更大利润的主体。这与陈超等[13]的说法相一致,其认为农产品品质是影响销售的本质因素,而生产是决定其品质最为关键的因素,农户生产方式的差异会对农产品的外观、内在品质产生显著影响,进而会影响农产品销售渠道的选择、价格及销售难易度等。在调研中,发现相比选择传统市场交易模式的稻农,选择纵向协作模式和横向合作模式的稻农愈会采用绿色生产技术,也印证了此结论。

周围有稻谷收购商贩在5%水平上正向促进稻农选择传统市场交易模式,而在1%水平对选择纵向协作模式和横向合作模式均具有消极作用;周围有水稻合作社在1%水平上分别负向影响稻农选择传统市场交易模式和正向促进选择横向合作模式,但对纵向协作模式选择无显著影响;而周围有稻米加工企业正向推动稻农选择纵向协作模式,在1%水平上却对稻农选择横向合作模式产生负向影响,对传统市场交易模式选择无显著作用。这主要是因为考虑到运输距离、人工成本等因素,稻农销售稻谷时易遵循就近原则;同时,针对同一市场,稻谷收购商贩与周围合作社、稻米加工企业等收购主体之间存在一定的竞争关系,稻农会综合自身需求进行选择,相比一次性交易的粮贩,加工企业或水稻合作社更多扮演示范带动作用,但并非所有加工企业均对农户具有促进作用,只有与企业关系紧密的农户才会享受溢价收购等相关服务[28]。

此外,产业组织模式了解程度对稻农选择传统市场交易模式产生负向影响,对纵向协作模式无显著作用,但在5%水平上正向促进稻农选择横向合作模式。水稻种植面积在1%水平上对稻农选择纵向协作模式具有积极作用,但对传统市场交易模式、横向合作模式无显著影响。表明稻农对产业组织模式越了解,越能感知到横向合作模式下不同制度安排产生的收益;水稻种植面积越大,越会收获更多稻谷,为了保证稻谷销售渠道的稳定性和增加销售收入,稻农会选择纵向协作模式[29]。另外,省份虚拟变量绝大部分显著,表明稻农产业组织模式选择具有显著的地区差异性,稻农对产业组织模式的选择在不同地区可能存在不同决策行为。

表5 稻农产业组织模式选择的回归结果Table 5 Regression analysis on the selection of rice farmers’ industrial organization mode

表5(续)

3.2 稻农产业组织模式的收入效应分析

为研究产业组织模式对水稻收入的影响,以对照组(传统市场交易模式)为基准,分别对2个实验组(纵向协作模式、横向合作模式)进行倾向得分匹配。由于本部分侧重于产业组织模式对水稻收入的影响,其第一步logit回归模型的结果不再赘述,主要讨论第二步的回归结果。

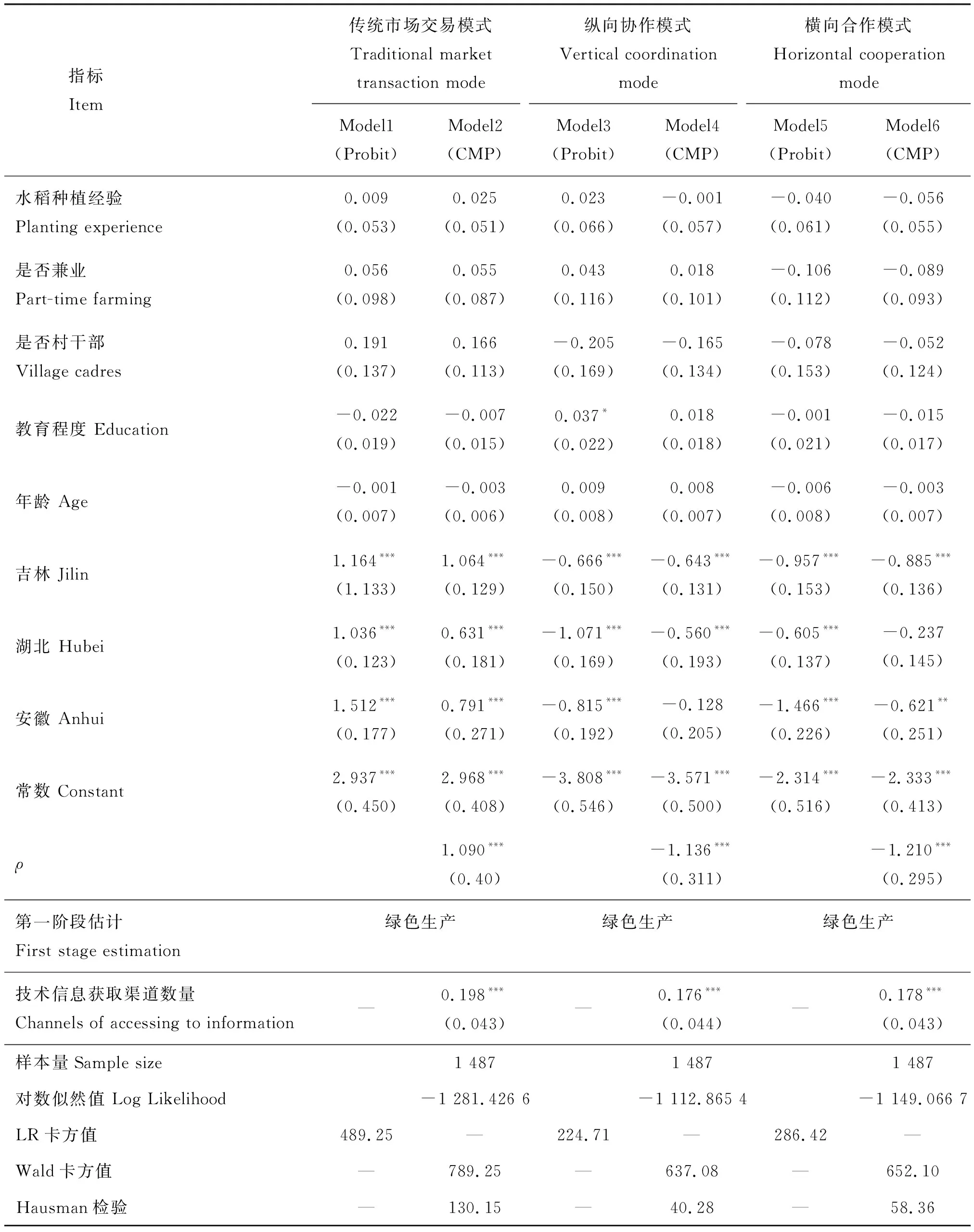

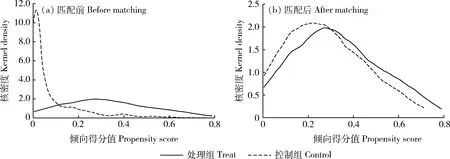

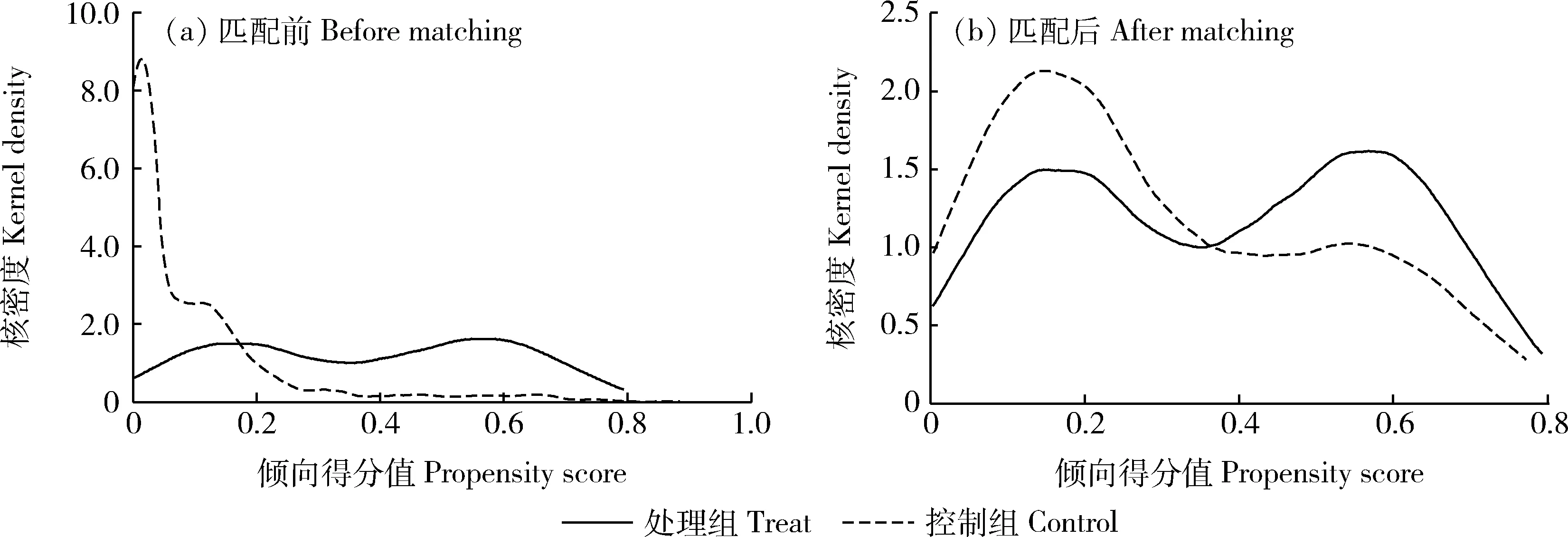

为保障样本匹配质量,在获取不同产业组织模式选择的倾向得分后,绘制核密度图以检验匹配后的共同支撑域。由图3和4可知:匹配前控制组和处理组的重叠区域均较小,表明其具有显著性差异;匹配后,两组数据的核密度图组间差异缩小,重叠区域扩大;同时,处理组与对照组的取值范围基本相同,大多数观察值在共同取值范围内[30-31]。因此,可验证其均满足共同支撑假设,匹配效果较为可靠。为检验匹配结果的有效性,需进行平衡性检验。以纵向协作模式与传统市场交易模式样本组的平衡性检验结果为例,最近邻(1对1)匹配后的结果显示,除年龄的标准化偏差(10.8%)略大,其余变量均小于10%;变量的标准化偏差均大幅度缩小,所有变量t检验的结果不拒绝处理组与控制组无系统差异的原假设。因此,样本通过了平衡性检验。此外,以纵向协作模式和横向合作模式为处理组,匹配后特征变量的偏误(绝对值)大幅度降低,即倾向得分匹配分别明显降低了选择纵向协作模式组和传统市场交易模式组、横向合作模式组和传统市场交易组之间的差异。

图3 纵向协作模式与传统市场交易模式的核密度图Fig.3 Kernel density of the vertical coordination mode and traditional market transaction mode

图4 横向合作模式与传统市场交易模式的核密度图Fig.4 Kernel density of the horizontal cooperation mode and traditional market transaction mode

为检验结果的稳健性,采取半径匹配法、核匹配法和局部线性回归匹配法进行估算。由表6可知,无论哪种匹配方法,选择纵向协作模式在5%水平上正向提高稻农水稻收入,其作用程度在11%~14%,同最近邻匹配回归结果(15.9%)较接近。就横向合作模式与传统市场交易模式样本组看,在其他3种匹配法中,除半径匹配法外,其他2种匹配法下选择横向合作模式在10%水平上正向增加稻农水稻收入,作用程度在3%~4%,与近邻匹配回归结果(5.3%)较为接近。这表明,相比选择传统市场交易模式,稻农选择纵向协作模式或横向合作模式均在不同程度上提高水稻收入,验证了假设H2。主要原因是,相比传统市场交易模式,在纵向协作模式、横向合作模式中,农户与企业或合作社在生产或销售环节均存在紧密型的协作关系,不仅可以通过合同确定稻谷溢价收购规则、交易时间、地点等,还提供种子、化肥等生产投入品、技术培训、植保操作等标准化生产服务,在一定程度上提高了稻谷质量和销售价格、降低了生产成本,使稻农利益增值空间增加[32]。

表6 不同匹配法的估计结果Table 6 Estimation results of different matching methods

4 结论与启示

4.1 主要结论

以中国4个水稻主产省份的稻农样本数据为基础,综合运用CMP模型和倾向得分匹配法分别研究稻农绿色生产行为对产业组织模式选择的影响以及产业组织模式的收入效应,得出以下主要结论:

1)当前,稻农产业组织选择仍以传统市场交易模式为主,纵向协作模式与横向合作模式较少;黑龙江稻农选择纵向协作模式和横向合作模式的占比最大,吉林、安徽次之,而湖北占比最小,存在一定的空间差异。

2)稻农进行绿色生产会正向促进其选择纵向协作模式和横向合作模式,而对传统市场交易模式选择具有负向显著作用。周围有稻谷收购商贩正向推动稻农选择传统市场交易模式,其对选择纵向协作模式无显著影响,但对稻农选择横向合作模式产生显著负向影响;周围有水稻合作社会对稻农选择传统市场交易模式具有抑制作用,对选择纵向协作模式无显著影响,但正向推动稻农选择横向合作模式;周围有稻米加工企业对稻农选择传统市场交易模式无显著作用,对选择纵向协作模式发挥积极作用,而对选择横向合作模式产生负向影响。此外,稻农对产业组织了解程度对其选择传统市场交易模式具有负向影响,但正向促进稻农选择横向合作模式,而对纵向协作模式无显著作用;水稻种植面积对稻农选择纵向协作模式具有积极作用,但对传统市场交易模式和横向合作模式无显著影响。

3)相比传统市场交易模式,纵向协作模式和横向合作模式分别增加15.9%和5.3%的水稻收入。这表明,纵向协作模式和横向合作模式更利于拓展稻农盈利空间,其中,纵向协作模式的增收效应大于横向合作模式。

4.2 启示

基于以上结论,得出如下启示:第一,提高农户绿色生产认知水平,推动其采纳绿色生产行为,可以促进农户对纵向协作或横向合作模式的选择。采用实地观摩、知识讲堂等线上线下相结合的形式拓宽绿色生产技术信息获取渠道,发挥当地农资服务、技术推广站、农业企业、专业合作社等主体和现代网络媒体的宣传推广作用,深化农户对绿色生产技术的认识程度,激发其采纳动力,从而带动其对紧密型产业组织模式的选择。第二,促进优种优销、优质优价,是增加农户收入的重要途经。应凸显组织化内部优势,积极落实生产物资投入、技术培训、收购等各项制度安排,实现农户生产成本内部化;运用激励与监管并向齐行的方式,加强市场引导、健全农产品优质优价机制,以增加农户收益。第三,发挥水稻产业集聚效应,以强强联合、多主体参与的形式,找准与农户合作的契合点,有利于实现农户增收、产业增效。应强化新型经营主体的示范、引导角色,通过完善订单等形式,开展与农户的产销协作。此外,依据各相关利益主体的供需特点,挖掘利益联结点、合理划分利润分配区间,以创新多元化利益分配方式和增强双方紧密化程度,如:在溢价收购基础上,与合同农户合理分摊加工、销售环节的盈利,以提高农户信任度和合作积极性。