耕作方式与接种根瘤菌对土壤肥力及豌豆产量与品质的影响

曾长立,刘 丽,田雪婷,戴希刚,宁婷婷,丁建军

(1. 江汉大学 a. 生命科学学院,b. 湖北省汉江流域特色生物资源保护与利用工程技术研究中心,c. 医学院,d. 科研处,湖北 武汉 430056;2. 陕西省富平县农业技术推广中心,陕西 富平 711700)

0 引言

耕作方式是影响土壤质量变化及耕地可持续利用的重要因素[1]。与传统耕作方式相比,目前被广泛推广的保护性耕作则以减少土壤扰动和增加秸秆覆盖为主要特征[2]。免耕属于保护性耕作方式之一,当前我国的免耕栽培技术取得蓬勃发展,已形成了十多种典型的免耕栽培模式,其种植方式的丰富程度走在世界前列[3]。研究表明,合理的免耕技术可有效控制水土流失、减少蒸发[4−5];稳定土壤结构与提高土壤地力[6−8];促进作物生长,提高作物产量[9−10];减少用工、降低劳动强度,提高作物综合生产能力等。豌豆(Pisum sativumL.)是世界第二大食用豆类作物,我国是世界上第三大豌豆生产国和第二大青豌豆生产国。豌豆富含植物蛋白,可粮、饲兼用[11];同时豌豆作为豆科植物具有共生根瘤固氮特性,因此种植豌豆可以用地养地结合,是采用轮作方式的重要供选作物之一[12]。研究表明,采用根瘤菌接种技术不仅是提高豌豆单产的重要途径之一[13],而且对其品质提升具有显著效果[14]。种植接种根瘤菌豌豆能显著增加有机质含量、土壤氮素含量与土壤速效磷含量等,从而达到提高土壤肥力及培肥地力目的[15−16]。此外,接种根瘤菌还可以显著提高豌豆对盐胁迫、水分胁迫环境下的适应能力[17−18]。

稻田土壤肥力是水稻生产可持续发展的基础资源,也是水稻产量的重要影响因素[19]。但由于化肥的过量使用,导致土壤容重增加、酸化板结、有机质含量下降等一系列问题[20]。研究表明,在化肥减量20%的基础上配施有机肥能保证水稻稳产并提高土壤肥力[21]。因此充分发挥豆科作物与根瘤菌共生产生的固氮作用,是减少化学氮肥用量,提高土壤肥力的有效措施之一[22]。目前我国南方广大农村的冬季稻田大多处于闲置状况,而通过种植豌豆不仅能增肥促产,还可收获豌豆嫩尖、嫩荚或豌豆米,增加额外经济收入。尽管在豌豆栽培技术、接种根瘤菌、不同耕作方式探究等方面已开展了诸多研究,但是针对冬闲稻田采用不同耕作方式与种植接种根瘤菌豌豆相结合,明晰其对土壤肥力、豌豆产量及品质的影响等方面鲜见报道。为此,本研究选取‘中豌四号’豌豆品种为材料,探讨免耕和翻耕下种植接种根瘤菌豌豆对冬闲稻田土壤肥力和豌豆产量及品质的影响,为建立豌豆培肥冬闲稻田土壤肥力模式及城郊环保高效蔬菜生产模式提供理论基础和技术指导。

1 材料与方法

1.1 豌豆品种

基于前期从多个商用豌豆品种中筛选出固氮能力较强的‘中豌四号’豌豆品种为材料进行试验,该材料接种根瘤菌后具有显著提高土壤有机质含量、全氮含量与速效钾含量,根瘤固氮酶活性高、显著提高豌豆千粒重和籽粒粗蛋白含量等特点[23]。

1.2 试验地的选择与实验方案

试验冬闲稻田地位于湖北云梦县沙河乡,地处湖北省中部偏东、江汉平原东北部,东经113°40′,北纬30°53′,属副热带季风气候区过渡性气候带,四季分明。年均气温16 ℃,年均日照量1 993.6 h,年均降雨量为1 074.5 mm,无霜期年均为247 d。试验地土壤肥力水平为有机质、全氮、碱解氮、速效磷、速效钾含量分别为10.22、0.83、95.15、6.83、88.26 mg/kg。试验设计为免耕和翻耕两个处理,免耕条件下设豌豆不接种根瘤菌(免耕−不接种)、豌豆接种根瘤菌(免耕−接种)和不种豌豆(免耕−CK)3 个处理。翻耕条件下也设豌豆不接种根瘤菌(翻耕−不接种)、豌豆接种根瘤菌(翻耕−接种)和不种植豌豆(翻耕−CK)3 个处理。各处理小区面积均为18 m2,设3 次重复,于2014 年和2015 年连续进行两年大田试验,两年均于9 月20 日播种,行距为38 cm,株距为5 cm,采用条播方式,每667 m2的种植密度为6 万株,播种量为12 kg。播种后在株间施入氮磷钾复合肥25 kg/667m2。

1.3 测定项目与方法

在2014 年播种前和2015 年豌豆收获后,用专用土钻分别在小区采取耕层土壤样本(0 ~15 cm),每个小区采用土壤对角线采样法取5 个样本进行充分混合,在通风处风干后磨碎,过0.25 mm 筛后装瓶待用。分析其水分、有机质、全氮、碱解氮、全磷、速效磷、全钾和速效钾含量,各指标的具体测定方法参见文献[24]。

供试菌种的制备与接种:根瘤菌购于中国农业科学院农业微生物菌种保藏中心,其编号为Accc16103。菌液的制备与接种参照郭丽琢等[25]的方法。根际微生物的培养与计数:真菌用马丁氏孟加拉红培养基,细菌用牛肉膏蛋白胨琼脂培养基,放线菌用改良高氏一号培养基。细菌、真菌和放线菌的数量用平板涂布法进行测定,涂抹法计数方法[26]为菌落数量(CFU/g)= 菌落平均数×稀释倍数×10/干土质量。豌豆鲜嫩荚产量、成熟期产量构成因素及品质测定:在幼苗期,每个小区选取20 株长势基本一致的幼苗,分别挂上标签,其中10 株用于测定嫩荚产量,另外10 株则在成熟期测定单株荚数、每株粒数、百粒质量。同时取干籽粒测定粗蛋白和粗纤维含量。

1.4 数据处理方法

所得数据采用DPS 软件进行统计分析,文中所得数据是2014−2015 连续两年的数据,按照实验设计中的3 次重复分别取平均数,采用随机区组设计的双因素中的重复LSD 法进行多重比较分析。

2 结果与分析

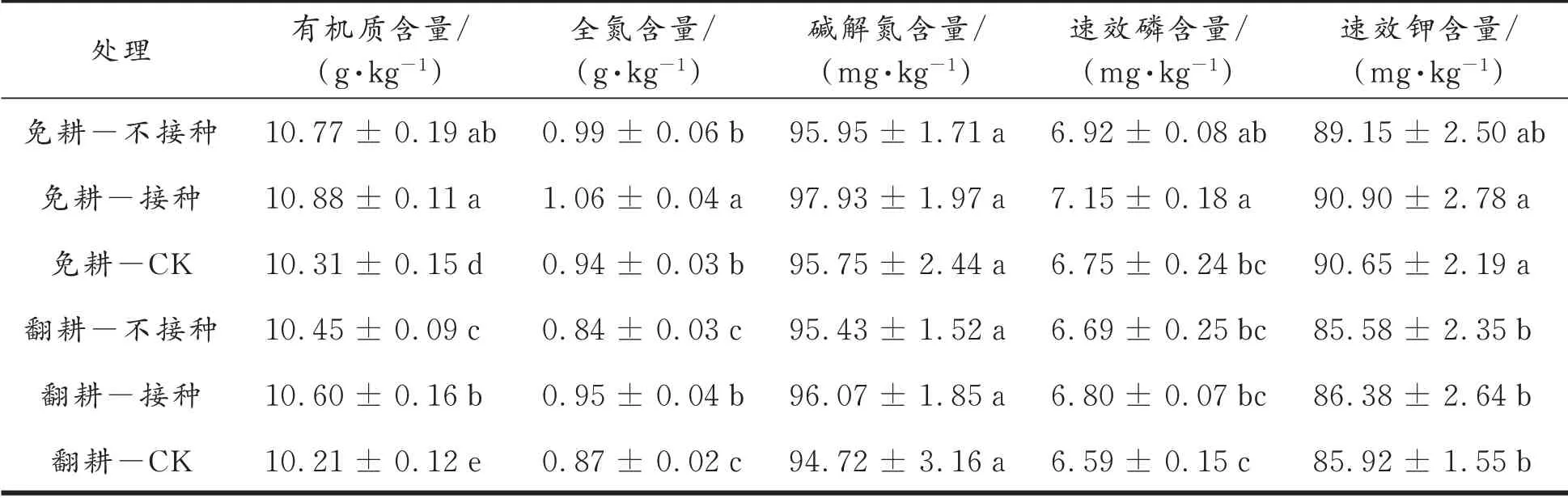

2.1 耕作方式与接种根瘤菌对土壤肥力的影响

从表1 中可知,免耕−接种处理的土壤有机含量最高,该处理与免耕−不接种处理间差异并不显著,但与其他处理相比差异达到显著水平(P<0.05),充分表明免耕下种植接种或不接种豌豆均可显著提高有机质含量。翻耕−接种与翻耕−不接种、翻耕−CK 处理间土壤有机质含量差异均达到显著水平(P<0.05),说明在翻耕条件下接种根瘤菌可显著提高土壤有机质含量。免耕−接种处理可显著提高土壤全氮含量,与其他各处理间均差异显著(P<0.05)。免耕−CK与翻耕−CK 处理、免耕−不接种与翻耕−不接种处理间全氮含量差异均达到显著水平(P<0.05),表明免耕可以显著提高土壤全氮含量。而翻耕−接种与不接种处理间全氮含量差异也达到显著水平(P<0.05),说明在翻耕条件下接种处理也能显著提高土壤全氮含量。就碱解氮而言,各处理间差异均未达到显著水平。在对速效磷含量影响上,免耕−接种处理与免耕−不接种处理相比差异不显著,翻耕−接种处理与翻耕−不接种处理相比亦同;但免耕−接种与翻耕−接种处理之间差异达到显著水平(P<0.05),而免耕−不接种与翻耕−不接种处理之间差异不显著,表明免耕方式下种植接种根瘤菌豌豆对提高土壤速效磷含量效果显著。就速效钾而言,免耕−接种、免耕−不接种与免耕−CK 三者之间差异并不显著,但与翻耕−接种、翻耕−不接种及翻耕−CK 处理相比,差异则达到显著水平(P<0.05)。这充分说明,免耕方式可以显著提高速效钾的含量,与接种根瘤菌与否等因素影响不大。

表1 耕作方式与接种根瘤菌对土壤肥力的影响Tab.1 Effects of tillage management and rhizobia inoculation on soil fertility

2.2 耕作方式与接种根瘤菌对土壤微生物群落的影响

从表2 可知,免耕下种植接种根瘤菌或不接种的豌豆均可显著提高细菌数量(P<0.05);翻耕−接种处理与翻耕−不接种处理间差异并不显著,但两者与翻耕−CK 相比差异达到显著水平(P<0.05)。对放线菌数量而言,免耕−接种与免耕−不接种处理相比能显著提高放线菌数量,而免耕−不接种处理与免耕−CK 相比差异则并不显著。翻耕−接种处理与翻耕−CK 相比差异达到显著水平(P<0.05),但与翻耕−不接种处理之间差异不显著。而翻耕−不接种与翻耕−CK 相比差异也未达到显著水平,表明免耕方式提高放线菌数量上占主导作用,但在翻耕下,接种对提高放线菌数量也至关重要。从3 种微生物数量上看,真菌数量最小,免耕−接种、免耕−不接种处理与免耕−CK 相比,三者间真菌数量差异并未达到显著水平,表明免耕条件下,种植接种根瘤菌豌豆并不能显著提高放线菌数量。但免耕−接种与翻耕−接种处理,免耕−不接种与翻耕−不接种处理间差异均达到显著水平(P<0.05),表明免耕与翻耕相比可显著提高真菌数量。

表2 不同耕作方式下接种根瘤菌豌豆对土壤微生物数量的影响Tab.2 Effects of rhizobia inoculation on the number of soil microorganism under different tillage management

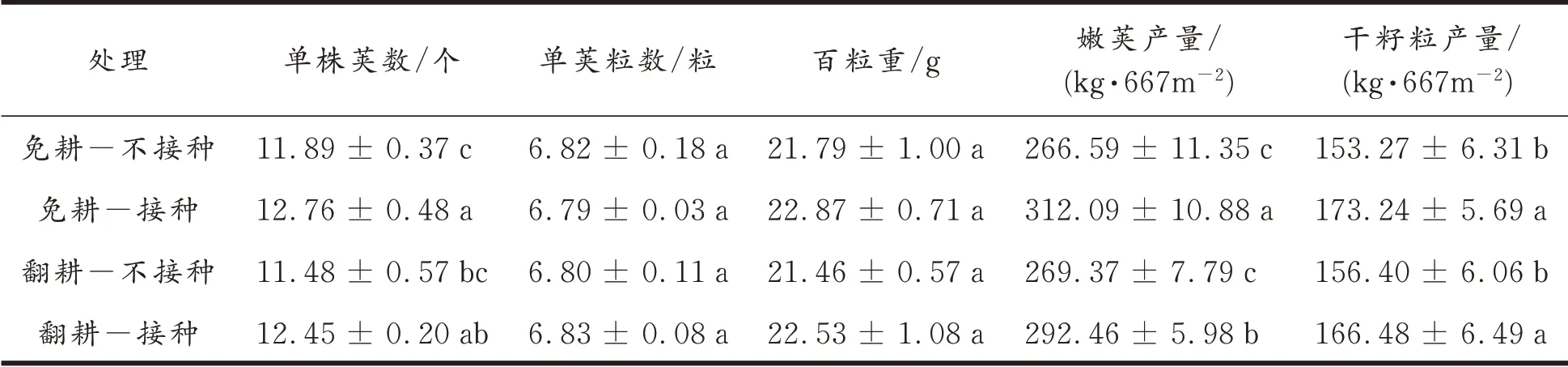

2.3 耕作方式与接种根瘤菌对豌豆产量与品质的影响

从表3 中可知,免耕−接种与免耕−不接种处理间其单株荚数的差异达到了显著水平(P<0.05),但是翻耕−接种与翻耕−不接种处理相比差异则并不显著,说明在免耕条件下,接种根瘤菌能显著提高单株荚数。就豌豆单荚粒数和百粒重而言,免耕与翻耕、接种与不接种条件对其影响均不显著。对嫩荚产量而言,免耕−接种与免耕−不接种处理间差异达到显著水平(P<0.05),同理在翻耕处理上亦然。另外,免耕−接种与翻耕−接种处理之间差异达到显著水平(P<0.05),而免耕−不接种与翻耕−不接种处理之间差异并不显著,充分表明接种根瘤菌对提高嫩荚产量具有显著作用,同时也暗示耕作方式与接种根瘤菌效应之间存在明显的交互作用。就干籽粒产量而言,免耕−接种与免耕−不接种处理间,翻耕−接种与翻耕−不接种处理间差异分别达到显著水平(P<0.05),而免耕−接种与翻耕−接种,免耕−不接种与翻耕−不接种处理间差异并不显著,说明接种根瘤菌能显著提高豌豆籽粒产量。

表3 耕作方式与接种根瘤菌对豌豆产量及其构成因素的影响Tab.3 Effects of tillage management and rhizobia inoculation on the pea yield and its constituent elements

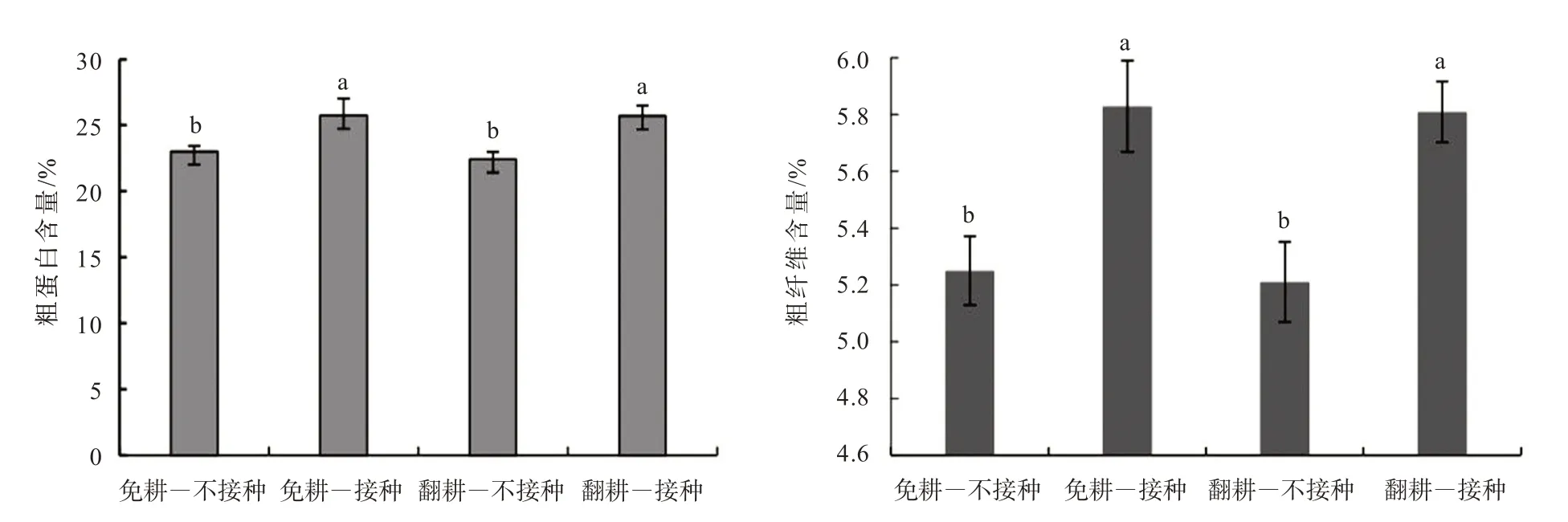

耕作方式与接种根瘤菌对豌豆籽粒中粗纤维与粗蛋白质含量的影响见图1。从图1 中可以看出,不管是免耕还是翻耕条件下,接种根瘤菌后均可显著提高豌豆中粗蛋白质含量与粗纤维含量(P<0.05)。免耕−接种与翻耕−接种处理间差异不显著,免耕−不接种与翻耕−不接种间处理差异也未达到显著水平。因此,接种根瘤菌可以提高粗蛋白和粗纤维含量,从而改善籽粒的食用价值和保健功能。

图1 耕作方式与接种根瘤菌对豌豆干籽粒品质的影响Fig.1 Effects of tillage management and rhizobia inoculation on the quality of dry seeds

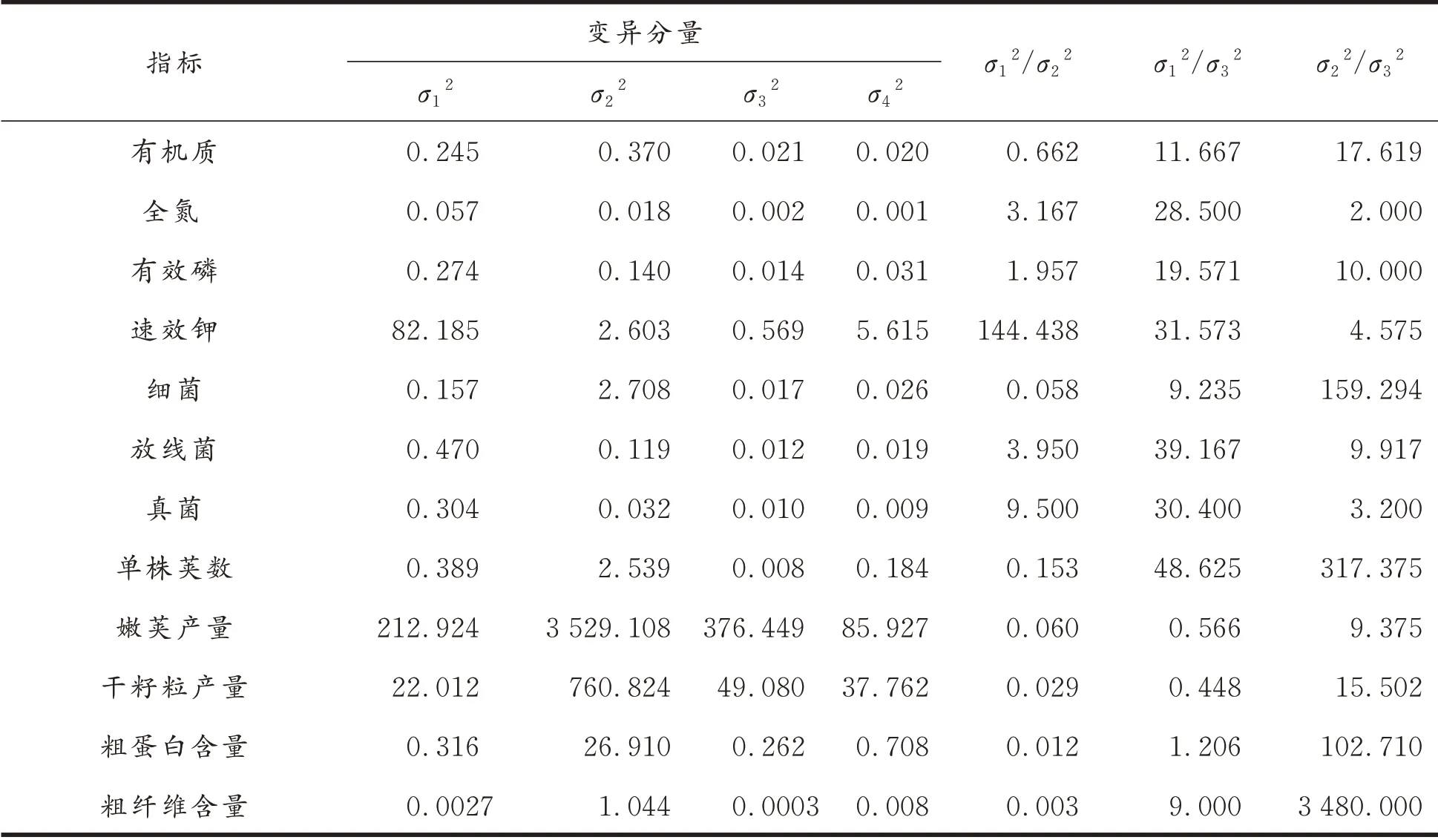

2.4 耕作方式与接种根瘤菌在各指标中的主效作用分析

将各指标按2 因素(耕作方式和接种根瘤菌)完全随机化模型进行方差分析,进而算出各指标各变异分量的期望均方(表4)。各变异分量的期望均方比值大小可作为变异因子主导作用的衡量指标,如果该变异分量与另一变异分量的比值大于1,表明该变异分量在某一指标上起主导作用,反之亦然。就耕作方式与接种根瘤菌效应对各指标影响而言,从两者的期望均方比值看,接种根瘤菌效应占主导作用,而耕作方式则仅在全氮含量、有效磷含量、速效钾含量、放线菌及真菌数量指标上起主导作用。从耕作方式效应、耕作方式−接种根瘤菌的互作效应比较看,耕作方式效应占主导地位,但值得注意的是,在嫩荚产量和干籽粒产量影响上,耕作方式与接种根瘤菌间存在明显的互作效应。另外,接种根瘤菌效应对各指标的影响明显高于耕作方式−接种根瘤菌的互作效应,占据了绝对主导作用。因此,接种根瘤菌对于显著提高有机质含量、细菌数量、豌豆产量与其构成因素及豌豆籽粒品质方面发挥了重大作用。

表4 各指标变异分量的期望均方*Tab.4 The expected mean of variance components of each index

3 讨论

研究表明,不同耕作措施对土壤产生的物理扰动差异,会直接影响土壤有机质矿化以及水分、养分运动,进而影响土壤养分的分布[27−29]。免耕减少了耕作对土壤团聚体的破坏,使得土壤团聚体在数量上有了明显的增加并且具有更好的稳定性,避免了土壤团聚体内部有机质的分解[30]。张英英等[31]的研究结果表明,4 种耕作方式中,免耕相比少耕、秋翻、深松有利于提高耕层土壤有机质含量。在本研究中,免耕−接种处理的土壤有机质含量与其他处理相比差异均达到显著水平,充分表明免耕下种植接种根瘤菌豌豆可显著提高有机质含量,主效作用分析表明接种效应大于耕作方式效应。长期定位试验研究发现,免耕或免耕结合其他耕作方式比连续翻耕有利于提高土壤氮储量[8],免耕与垄作和秋翻相比可显著提高5 cm 内表层土壤全氮含量,降低5 ~10 cm 亚表层土壤全氮含量[32],而通过种植接种豌豆也可显著提高土壤全氮含量和碱解氮含量[23]。本研究结果表明,免耕处理及翻耕−接种处理均可显著提高土壤全氮含量,这与上述研究者的结果一致。主效作用分析结果表明,耕作方式效应明显起主导作用,耕作方式与接种间的交互作用并不明显。另外本研究发现土壤碱解氮含量在各处理间差异并不显著,与匡恩俊等[33]在研究免耕与有机肥配施对土壤碱解氮的影响中的结果一致。原因可能是由于免耕提高了有机质含量,降低了有机质矿质化速度,导致无机氮含量减少[34]。因此,选择免耕−接种方式对提高和维持冬闲稻田土壤全氮含量,保持土壤可持续利用效率、减氮增效和降低氮环境污染等意义重大。

不同耕作方式明显影响土壤中不同土层的速效磷和有机磷含量,可能是通过影响土壤物理结构和氧化还原电位,从而进一步影响磷组分组成及磷的迁移转化导致[35]。有研究表明,长期免耕处理的0 ~5 cm 土层中速效磷和全磷含量明显提高,表现出土壤磷表层富集化现象[36]。种植接种根瘤菌的豆科植物亦可提高土壤中有效磷含量[23,37]。本研究中免耕−接种处理可显著提高土壤中有效磷含量,进一步的主效作用分析结果表明,耕作方式效应明显大于接种效应。研究表明,豆科植物苜蓿接种根瘤菌后土壤中有效钾含量显著降低[38],而长期的少免耕结合秸秆覆盖等方式会致使表层土壤钾养分聚集,有效提高土壤中钾含量[1]。本研究中也发现接种根瘤菌并不能提高土壤速效钾含量,但采用免耕方式则可显著提高土壤速效钾含量,这与主效作用分析结果相吻合,与前人的研究结果也保持一致[39−40]。

作为土壤生态系统的重要组成部分,土壤微生物在有机质形成与转化、土壤养分循环等方面具有重大意义[41],如参与氮循环的主要微生物种类就包括反硝化真菌、硝化古菌、好氧反硝化细菌和异氧硝化微生物等[42]。土壤微生物数量和种类受耕作制度、地理位置、土壤层次、植被、土壤肥力、气候变化及土壤类型等诸多因素影响[43]。研究表明,免耕与常规耕作相比,土壤中微生物多样性更丰富[44],如显著增加土壤原核微生物群落的多样性[45]。本研究中,免耕下种植接种根瘤菌或不接种根瘤菌豌豆均可显著提高细菌数量,但与翻耕−接种处理间差异并不显著,表明耕作方式对细菌数量影响不明显,这与进一步的主效作用分析结果一致。免耕−接种处理均能显著提高放线菌和真菌数量,这与前人研究结果一致[46−48]。主效作用分析结果亦表明,在对这两种微生物数量影响上,耕作方式效应明显大于接种效应。

已有的文献充分表明,豌豆接种根瘤菌是提高其产量的重要技术途径之一[25,49]。本研究结果表明,在免耕条件下,接种根瘤菌可显著提高单株荚数,其中接种根瘤菌效应明显高于耕作方式效应。耕作方式与接种根瘤菌对豌豆单荚粒数和百粒重无显著影响。接种根瘤菌在对嫩荚产量和籽粒产量影响上具有显著作用,同时耕作方式与接种根瘤菌效应之间存在明显的交互作用,主效作用分析结果也证明了此结果。此外,不管是免耕还是翻耕下,接种后均可显著提高豌豆中粗蛋白质含量与粗纤维含量,与Ahemad 等[46]和郭丽梅等[14]的研究结果一致。而免耕−接种与翻耕−接种处理间差异不显著,免耕−不接种与翻耕−不接种间处理差异也未达到显著水平,充分表明豌豆中粗蛋白质含量与粗纤维含量与接种根瘤菌密切相关,而受耕作方式影响不明显,这与进一步的主效作用分析结果相一致。

本研究中,耕作方式效应在对速效磷与速效钾含量、放线菌与真菌数量上起主导作用;而接种效应则在对有机质含量、全氮含量、细菌数量、单株荚数、嫩荚和籽粒产量、粗蛋白与粗纤维含量上占主导作用;在对嫩荚和籽粒产量影响上,耕作方式与接种间存在明显的交互效应。