基于数字人文视角的高校档案馆档案服务体系构建

周欣然

摘 要:在数字人文与档案学跨学科背景下,通过探讨“数字人文”等概念的内涵,调研高校档案馆档案服务体系现状及数字人文对现有服务体系构成要素中问题所产生的影响,凸显基于数字人文视角的高校档案馆档案服务体系构建的必要性;并通过列举实践案例以论证体系构建的可行性。最后从管理、技术、法规维度构建数字人文视角下的高校档案馆档案服务体系。

关键词:数字人文;档案服务体系;高校档案馆

分类号:G273.5

Construction of Archival Service System of College Archives Based on Perspective of Digital Humanities

Zhou Xinran

(Information Management of Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, 210023)

Abstract: In the background of Interdisciplinary Studies of Digital Humanities and Archives, through the discussion of the connotation of concept of "digital humanities", research present situation of archival service system of college archives and the effects of the digital humanities college archives records to the existing problems in service system components to highlight the necessity of building archival service system of college archives based on perspective of digital humanities; And through enumerating practical cases to demonstrate the feasibility of the construction of system. Finally, from the management, technology and regulations dimensions to build this kind of archive service system.

Keywords: Digital Humanities; Archival Service System; College Archives

数字人文作为一种新兴跨界学科,如今已日益成为国内外各领域学者的研究重点,尤其是在与档案学科的跨界交流上,更具备良好的理论环境及实践基础。国内早于2009年就举办了由数字人文和档案研究人员共同参与的“数字人文与档案课程开发”研讨会[1]。国外众多学者也对二者的合作共生关系作出了详细阐述,如Burdick认为,保存、分析、编辑和建模是数字人文论证设计理念的核心,这就涉及档案和其他材料的关联聚集[2];Cohen也通过实证研究等方法肯定了人文学者与档案工作者间的合作关系[3]。同时,就研究主题看,国内外学者的研究视角基本集中于数字人文视域下档案资源的开发利用、档案领域数字人文项目的研究、数字人文与档案工作的关系及数字人文与档案记忆功能融合四方面[4]。其中,较多涉及的如档案文化信息资源的开发、专题资源库的打造内容等都属于广义的档案服务工作范畴。可见,数字人文学科与档案学科的融合对档案服务中各项环节质量的提升有重要作用。

截至2020年9月20日,在CNKI上以“数字人文+高校档案馆”进行主题检索后索得结果仅有2篇,且目前,高校档案馆档案服务仍面临档案服务方式相对陈旧、服务效果难以满足预期等问题。高校档案馆档案服务体系须通过对内部各要素的加强才能实现整体优化,对基于数字人文视角的高校档案馆档案服务体系构建展开研究,将逐一解决体系内各要素中存在的问题,实现传统档案信息服务向成熟的数字人文服务方向的转变。

1概念界定

1.1数字人文

“数字人文”源于20世纪40年代末的“人文计算”,早期学者的研究基本以方便计算为目的,但随着互联网技术的陆续发展和应用,至20世纪80年代末,人文计算的内涵和外延被极大拓宽,“数字人文”概念正式取代了“人文计算”。关于数字人文内涵,国内外学界仍未达成一致,但综合多项研究成果可知,数字人文集中具有以下特征:一是数字人文拓展了传统人文学科的研究范围,使资源和业务范围呈现出多元化、融合化、可拓展性的趋势;二是数字人文是传统学科与新兴技术的结合,是以现代通信、超媒体等技术为方法论,对信息进行处理以保证其规范化的过程[5];三是数字人文背景下的创造方式更能体现出人文关怀与现代技术的渗透融合[6]。因而从事物特征角度理解,数字人文是在信息技术与人文社会科学融合的基础上,充分运用人文主义理念,使信息资源处理工作及数字技术能体现人文感性,从而构建出复杂数字环境下新的知识框架与文化体系。

1.2数字人文项目

数字人文项目即在数字人文研究中心或工作坊支持下,采用数字化、数据可视化等技术开展的人文社科类项目。全球各数字人文中心的运行、数字人文实践成果的体现都须借助项目形式展开[7]。

国内外数字人文项目的开展基本是依托高校、图书馆等机构。国外开始这方面研究时间较早,早期研究主要集中于对档案资料的开发上,建成了如“罗塞蒂档案”“威廉布莱克档案”等数字档案项目[8]。随着越来越多数字人文研究中心与实验室成立,数字人文项目的建设愈发成为该学科与其他领域交流合作的重要形式,由于数字人文项目的建设多以记录历史、构建记忆为目标,因而作为以原始记录信息为主要研究对象的档案学,一直以资源驱动等形式为数字项目建设提供支持,甚至诸多项目都直接以“档案”命名,如美国弗吉尼亚大学数字历史研究中心的“影谷档案”。国内也充分借鉴国外经验,基于档案内容的组织、数字化和深度挖掘,诞生了如台湾“故宫档案”、中南大學“唐宋文学编年地图”等项目。

1.3档案服务体系

贝朗塔菲的系统论强调,体系是将各部分融合成一个功能全面的有机整体以发挥出1+1>2的整体效应。自原国家档案局局长杨冬权在2010年全国档案局长馆长会议上正式提出“三个体系”,“系统论”工作方法正全面融入档案工作的政策与理论环境中。在参考陈泳欣、张澍雅等学者的研究成果后可得出,档案服务体系是以档案馆人员为主要服务主体,以最大限度满足各种用户需求、保障用户权利、实现用户利益为目标的全流程业务整体。

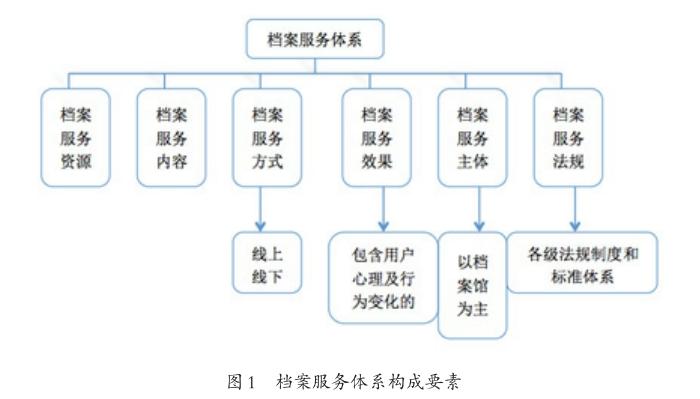

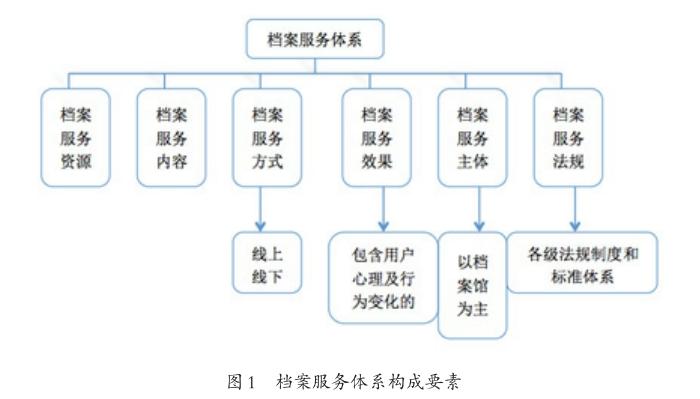

关于档案服务体系构成要素的研究,崔杰、冉虎等通过研究我国高校档案服务的现状,提出了与档案价值体系契合的高校档案服务体系,确定了档案服务资源、档案服务类型、档案服务提供者和用户三类构成要素[9]。河南省档案局局长王国振则从实践角度出发,提出了包含服务方式、服务内容、服务手段、服务对象和服务机制等的档案利用体系[10]。此外,从诸多学者展开的档案服务评价指标体系方面的研究中也可管窥档案服务体系的具体构成要素。侯垚对1985—2017年的档案服务评价指标体系相关文献梳理后得出,档案信息资源、档案综合服务、档案工作者与用户、相关制度与设施是评价档案服务体系优劣的重要指标[11],强调了档案服务体系构建和完善的必备要素。因此,笔者以档案价值体系为基准,结合档案服务体系评价指标方面的研究,将档案服务体系构成要素归纳为资源、服务、人、保障四类,依次对应档案服务资源、档案服务内容、档案服务方式、档案服务效果、档案服务主体及档案服务法规标准,上述要素的排序也由高到低对应了侯垚、马仁杰等学者对上述要素权重方面的计算成果,如图1所示。

2高校档案馆档案服务体系的现状

作为高校内部专职机构,高校档案馆既负责制定全校档案工作规划,也统筹管理校内所有立档单位的档案工作[12]。相较其他档案馆,高校档案馆还拥有特藏资源多、管理理念先进、信息化程度高等优势[13];但相比具有更高服务水平的国内外其他文化机构,仍存在以下不足:

首先,高校档案馆和其他档案馆一样,其资源建设水平主要体现在主题特色馆藏的建设上[14];然而就连国内某些知名高校也存在整合度一般等资源管理问题,如只会在举办校庆等活动时才临时从零散资料中抽取与主题相关的档案信息[15],这极大限制了档案服务效果的提升。

其次,高校档案馆档案服务内容按信息加工程度,可分为一次、二次、三次文献服务;但就目前高校档案馆所提供的服务内容看,该类服务还未能充分发挥其馆藏特色,针对性地满足高校档案馆用户的需求。

再次,在档案服务方式上,据笔者截至2021年1月12日对国内42所世界一流大学建设高校档案馆网站的调研数据看,仅1/3的高校档案馆网站如南京大学、东南大学设有微信、微博等链接;1/8高校档案馆网站如四川大学、西安交大设有与用户实时交流的留言互动区;甚至有4所高校仍存在无档案馆网站链接或网站链接点击无果的现象。世界一流大学建设高校的档案馆在政策环境、技术手段、学术力量等方面,相较其他高校档案馆已具备较好基础,却仍未能充分应对新社会环境下的挑战。

此外,关于档案服务效果,即档案服务对校内及社会人员产生的影响愈加受到重视。如今面临愈发庞大的用户群体,对用户体验的深度分析日益被档案领域学者作为重点研究课题及攻关难点,高校档案馆自然也不例外。

另外,目前高校档案馆档案服务主体主要是复合型专职、兼职档案管理人才,他们虽普遍具备较高素质水平,但仅凭檔案人员现有知识结构,在跨学科研究和现代技术涌现的新形势下,想提供内容丰富、程序高效的服务仍心有余而力不足。

最后,通过检索“北大法宝”等平台可知,目前高校档案馆档案服务的标准规范仅在《高校档案管理办法》[16]《高等学校信息公开办法》[17]及少数地方法规规章中有所涉及;且由于上述由政府制定的法规难以做到对具体服务措施的专门细化和实时更新,因而高校档案馆在数据管理等工作中通常要依据指导性和适用性均受限的其他行业标准。

综上,高校档案馆档案服务体系的构建和完善仍面临重重压力。高校档案馆档案服务资源管理陷入瓶颈,难以满足用户对专题类资源的需求;档案服务内容未能凸显馆藏优势,在文化传承、社会教育等作用的发挥上还有待加强;档案服务方式较其他信息管理学科稍显陈旧,亟待新技术引入;馆内服务资源内容的跨学科化、用户需求的智能化对档案服务主体的知识结构等提出更高要求;现行档案服务相关法规标准缺乏专门性、适用性和前瞻性,迫切需要新学科视角或方法论为其提供具体建设方向和思路。

3构建基于数字人文视角的高校档案馆档案服务体系的必要性分析

数字人文对现行高校档案馆档案服务体系的构建及完善,是集中通过数字人文理念和技术两方面的作用实现的,这既由数字人文学科特征决定,也符合高校档案馆档案服务体系进一步创新发展的要求。

3.1数字人文理念:为新型高校档案馆档案服务体系构建提供指导思想

目前,高校档案馆正面临“大数据”时代这一新社会环境的挑战。宏观层面上,以往适用于高校档案馆档案服务体系建设的管理思维、指导规划的权威性受到动摇;微观层面上,高校档案馆一贯的档案服务工作流程“被迫”产生局部变革,各项保障措施也被标以更高要求。

数字人文“以数字手段服务人文问题”的核心理念,明确了高校档案馆档案服务的定位,为服务内容及方式上的创新提供了重要依据。高校档案馆作为长期保存高校党政、学术教研、历史文化等资源并提供利用的文化机构,应承担好高校历史文化传承、教育氛围营造等职能,数字人文为高校档案馆划定重点开发的资源范围及服务内容、方式创新的具体路径。

数字人文提倡知识分布的“去殖民化”,揭示了新社会环境下,知识生产方式由单独创作转变为多人合作、由精英掌控的“话语圈体系”被打破的现状。数字人文理念为高校档案馆档案服务的主客体,既树立了“共同振兴文化记录”的宏大目标,也提供了清晰的培养和学习方向。

数字人文学科以“数据思维解决人文问题”为核心理念,与档案学等人文类学科的研究方向不谋而合。数字人文重视对人文学科中各类型数据资源的细粒度开发、资源管理水平的综合提升以及数字环境的打造,这为陷入发展盲区的高校档案馆提供了业务指导。

3.2数字人文技术:为新型高校档案馆档案服务体系构建提供现代化工具

以“大数据时代”为主要特征的新社会环境,对技术层面提出了更高要求。数字人文项目和服务是基于对数据的系统性要求和对项目支撑的高技术要求开展的,这与亟待先进技术保障的高校档案馆有需求契合之处。

一方面,为保证人文社科类服务工作高质量开展而研发的数字人文技术,注重对各类型档案资源内容的整合关联,致力于形成面向用户需求的知识体系。这可使高校档案馆的档案服务资源管理水平超越单纯的数字化层面,转而更以对资源内容的深度挖掘为重点工作内容,满足档案用户群体多方面的集成化需求。

另一方面,数字人文项目的开展需要构建主体从海量信息资源中发现、获取并研究所需的数字文献资料,这为同样要在来源主体广泛、类型多样的档案信息资源中,挖掘出有用信息以满足用户各类需求的高校档案馆,提供了现代化工具的保障。在此过程中,数字人文项目中应用到的大量现代技术必然会融入档案服务工作中,如数字挖掘技术、GIS技术等[18]。

4构建基于数字人文视角的高校档案馆档案服务体系的可行性分析

4.1高校档案馆的现有基础

(1)资源基础。“若没有档案数据资源的支撑,文化遗产学科和数字人文研究的深入则无法想象”[19],相比图书馆等其他文化机构,档案馆馆藏因其内容的原始性更显权威、珍贵。作为这些具有长期历史、文化、凭证价值档案资料的聚集地,高校档案馆在数字人文与档案学的跨界交流中,可作为高质量资源保障,从源头保证档案服务的质量[20]。

(2)业务基础。档案服务流程与数字人文项目建设所包含的重要环节间有业务重合。纸质及模拟态档案的数字化、资源库的搭建等,不仅是广义的档案服务所包含的业务流程,也是数字人文学科研究的重要内容。因而针对数字人文学科建设提出的新理念、研发的新技术也可解决高校档案馆档案服务中某些业务问题[21]。

(3)人才基础。档案工作者尤其是普遍素质水平较高的高校档案工作者一直是数字人文团队的重要成员。高校档案馆档案工作人员普遍具备良好的职业素养并涉猎多学科知识,如在台湾数位人文典藏计划项目中,档案工作者就成功编制出中西历转换对照查询、苏州码转换器等工具,为数字人文学者提供了多维度的资源背景信息[22]。此外,高校档案馆的人才储备还能进一步深化数字人文学科现有的研究深度,如由冯惠玲教授主持的“历史文化村镇数字化保护的理论、方法与应用研究”项目,便是从档案学研究视角填补了数字人文学科中有关数字资源保存、利用等方面成果的空白[23]。

4.2案例分析

现有档案领域数字人文研究成果,一是在众多文化机构支持下完成的,二是由档案馆主导建设的。

由多机构合作开展的数字人文研究主要有:(1)GIS历史地理可视化项目,如斯坦福大学的“绘制共和国信件”[24]。(2)非遗数字资料库,如中国科学院计算机研究所主持的“数字敦煌”[25]。(3)专题历史档案库,如乔治梅森大学的“911事件数字档案项目”[26]等。(4)历史场景虚拟重现,如清华大学城市规划设计研究院的“再现圆明園”。在上述项目中,包括高校档案馆在内的各级档案馆,都凭借其资源基础发挥着重要作用。

由档案馆自行主导开展的数字人文研究数量相比前者则显得较为寥落。现有案例中较为著名的有青岛市档案馆主办的“老青岛”项目、天津市档案馆的“津沽史料”项目等,但经文献及网络调研后发现,目前高校档案馆在数字人文研究中仍只作为合作者,起资源提供、成果保存等作用。

在对上述经典案例的项目名称、构建依据、过程等进行考察后可知,流程的完整度、内容的权威性及主题的诠释度均离不开对档案资源的开发利用。高校档案馆除拥有与现有数字人文项目依托机构相当的资源,并在职能范围及社会功能上有一致性外,还具有馆藏文化性突出、学术力量强等优势,充分具备了开展数字人文研究、提供基于数字人文视角档案服务的资质。加之目前,国外档案领域与数字人文的跨界实践中还出现了尤其适合依托高校档案馆建设的学术资源档案库这一项目类型[27],这为高校档案馆在数字人文领域找寻出有利于发挥自身优势、实现档案服务转型描绘出清晰蓝图。

5构建基于数字人文视角的高校档案馆档案服务体系的方法论思考

现如今,档案工作与社会发展和经济建设的关系愈发紧密,对此,学者吴建华提出,面对档案工作新常态下的诸多挑战,须从管理、法规、技术三个不同维度寻求破解之道[28]。笔者也试图从上述三个维度探讨构建基于数字人文视角的高校档案馆档案服务体系的方法论。

5.1管理维度

相比目前的高校档案馆,基于数字人文视角的档案服务体系在服务内容及主体方面均有较大程度的优化。其一,基于新视角构建的高校档案馆档案服务体系更重视对知识资源的二次开发,通过对不同领域各类型知识的内在关联及背景信息的挖掘,使其能在贴合用户需求和学科发展趋势基础上实现有效聚合[29],在此条件下开辟的档案服务内容充分契合了用户对高校馆档案服务的认知,因而更具有效性。其二,引入数字人文新理念的档案服务体系将知识生产范围扩大至机构以外的用户群体,在弥补档案管理人才在多学科知识、技术掌握度上欠缺的同时,也对人才队伍的培养提出了较为明确的要求,形成了具体的人才培养路径,即数字人文馆员。

(1)开辟多元服务内容,发挥文化教育功能

首先推广知识服务。即在运用信息技术整理、剖析海量数据内容并将资料与其背景信息进行关联整合后,以知识表示模型的形式为广大用户提供信息服务。这种包含各类知识体系的服务内容无疑更易体现出高校档案馆的文化、研究功能,也更符合人们对高校档案服务发展方向的认知。

其次开发记忆专题服务。加小双提出,数字记忆是档案学科与数字人文跨界交流的重要产物。目前,国内外档案领域均已展开相关实践,其中颇具代表性的如国外的“影谷档案”,国内的“老青岛”等项目[30]。高校见证着各地域历史文化的发展,高校档案馆作为文化记忆的承载者、传播者,更应积极参与“数字记忆”研究,为人们打造涵盖有形、无形记忆的文化财产,给予他们永久的精神寄托。

最后充实学科教育服务。即提供包括特色学科研究成果应用、创新创业指导在内的多元档案服务内容。高校档案馆应配合高校教育功能的履行提供高质量的学术教育服务,如构建学术资源档案库、借助学术出版物进行成果推广等。此外,档案馆还可利用馆内设施条件如建设实验室供数字人文课程使用,发扬档案馆的人文主义关怀,充分发挥档案馆档案服务内容的教育功能。

(2)打破单一主体局面,改革人才知识结构

首先,高校档案馆应参考国内外高校图书馆,设立专题数字人文研究中心以提供组织保障。研究中心以“创新档案服务流程”“突破档案服务社群范式”为核心理念,以统一的管理机制及监督管理网络规范并约束档案馆员工的思想及行为,敦促他们将“档案源于公共终将服务于公共”的思想准则贯彻于实践中[31]。

其次,高校档案馆应认识到,单一档案服务主体将难以满足用户对档案服务质量等方面提出的要求。以著名项目“威尼斯时光机”为例,为还原整个威尼斯的古老风貌,瑞士洛桑联邦理工学院和卡夫斯卡里大学联合300多名来自世界各地不同学科、不同机构的研究人员共同开展工程建设,并将大量平民都纳入构建主体中,以保证项目内容的完整性和权威性。高校档案馆同样可依托高校社会关系网络加强合作模式的构建,以特定主题为切入点,主动与收藏着该时期、该事件文件资料的文物机构、民间组织等沟通交流,集合各领域的专业力量减少单一主体构建的压力和局限[32]。

最后,高校档案馆还应改革服务主体的知识结构,培养“数字人文型”馆员。通过构建信息素养教育平台及“数字人文创客”共享空间以进一步完善基础教育设施,基于数字人文视角开设有关数字档案知识产权保护、档案资源网络化存取、数据处理技术方面的课程[33],为高校科研、教育和文化的服务提供充足人才保障[34]。

5.2技术维度

相比现行高校档案馆,基于数字人文视角的高校档案馆档案服务体系广泛应用数字人文新技术,构建了面向数字人文研究和服务的数字人文仓储,且通过进一步革新高校档案馆档案服务手段,为档案服务内容的创新提供技术支撑。

(1)利用数字人文仓储,提供优质主题资源

目前,档案馆与其他文化机构间存在服务资源上的交叉性,为给高校档案馆用户提供深层次的档案信息服务,应尽可能整合人文社科领域内与特定主题相关的所有资源,避免因所提供服务内容零散而影响到用户需求的满足度。数字人文仓储基于研究对象的知识本体对人文社科领域内相关数字对象进行采集、加工,所涵盖信息可囊括各类与主题相关的数字对象;且数字人文仓储的规范性比一般信息管理系统高,无论是标注还是存储格式方面的要求都能为之后的资源共享提供良好基础[35]。作为重要文化教育基地,高校档案馆为充分配合高校科教、文化传播等职能的发挥,可重点开发学术名人资源和历史文化资源,利用数字人文仓储弥补资源管理上的不足。

(2)革新档案服务方式,全面提升服务效果

首先,高校档案馆可充分利用数据分析技术,通过开辟主题资源展示平台为用户提供更深层次的档案信息服务。档案领域的数字人文项目如美国弗吉尼亚大学的“迪金森电子档案”等皆以特定历史时期、群体及事件为主题[36],通过对相关信息的关联帮助用户深入了解历史、人物和事件。高校档案馆可以馆内的学术名人、校史资料等为基础,联合图书馆、各类民间组织共同整合相关资源,更好满足用户集成化的要求。同时,高校档案馆还可将此类技术应用到对用户反馈、行为等信息的分析中,对其开展文本分析、情感挖掘和行为扎根,搭建多样化的需求模型以定性不同社会群体的需求指向,满足用户个性化的要求。

其次,高校档案馆可借助可视化技术,将档案数据转换成图形或图像并进行交互处理和展示,为用户提供更加直观生动的服务。如中南大学的“唐宋文学编年地图”项目,即利用可视化技术描绘出一幅能展现唐宋时期文学家行为分布信息的多维地图[37]。高校檔案馆开展基于数字人文视角的档案服务时,需考虑对成果展示形式的设计,直观生动、方便用户理解的知识地图、数据关联模型正能体现出以“人”为中心的服务理念。

最后,高校档案馆可积极引入VR/AR技术(虚拟现实/现实增强技术),构造档案服务交互空间,通过对模拟产生的三维虚拟世界中的事物进行实时操作,给予用户身临其境之感使服务效果事半功倍。高校档案馆可利用该类技术,通过电脑构建虚拟校园场景,在演绎历史人物的生平时甚至可通过参数的设置,让用户能与该人物直接对话。此外,这类技术还可广泛应用到馆内所保存的文物及档案材料的展示和解读上,为人们呈现其历史轨迹。通过此类服务体验的塑造,可进一步让用户感受到档案服务蕴含的人文思想。

5.3法规维度

相比现行高校档案馆,基于数字人文视角的高校档案馆档案服务体系可借助目前国家给予数字人文研究的良好政策环境,吸收利于提升自身服务水平的制度规范内容,形成能对高校档案馆档案服务过程进行整体规范的专门性法规;且通过关注数字人文学科的热点话题,预测档案服务转型中可能出现的问题并将其纳入法规标准更新范围中,可使其更适用于新形势下档案服务工作的进一步发展。

(1)借助良好政策环境,建立专门法规标准

高校档案馆应认识到,目前凭一己之力是难以建立起颇具权威的专门性档案服务法规标准的,因此,档案馆须充分利用自身与高校及各级行政机构间的密切联系,善于把握与数字基础设施建设、数字素养培训、数字创新工作等内容相关的政策机遇,在上级机构所制定的战略规划、目标指南下,积极加入建设主体队伍并开展相应路径规划和实践探索,即借助更大规模的政策环境为自身发展事业推波助澜[38]。以兰卡斯特大学图书馆为例,它在数字兰卡2.0战略政策框架下[39],以建设团队重要成员的身份参与数字人文相关战略的制定,将高校总发展战略[40]、2.0战略的要求落实到具体工作内容中,才制定出具有前瞻性的图书馆2020发展规划[41]。

(2)关注学科热点问题,及时更新法规内容

数字人文是档案学科开展学术研究和实践工作的新视角,因而可通过分析数字人文学科当前面临的问题,预见新形势下档案服务工作的瓶颈并及时对这类内容加以规范。如今,随着档案数据化等趋势的出现,知识产权、隐私保护这类安全问题愈发成为数字人文等社会人文学科的重点关注对象。如今,基于数字人文视角所提供的档案服务内容也多为知识集成,因而档案资源整合、共享过程中的知识产权保护问题,理应作为重点规定内容被列入法规,明确对资源内容的保护措施及项目成果的公开程度、使用范围等[42]。同样,在数字人文学科“去中心”理念背景下,用户的社交媒体数据和智能感知数据对档案服务策略的影响逐步加深,因而高校档案馆在善于利用上述资源的同时,还须重点关注档案数据服务过程中的用户隐私问题。规范化内容的充实可增强法规在新形势下的适用性和生命力。

注释与参考文献

[1]吴加琪.数字人文兴起及档案工作的参与机制[J].档案与建设.2017(12):12-15+28.

[2]Burdick,Anne,Johanna Drucker,Peter Lunenfeld,Todd Presner, and Jefrey Schnapp.Digital Humanities[EB/OL].[2021-02-02].https:// mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/ content/9780262018470_Open_Access_ Edition.pdf.

[3]Arjun Sabharwal.Archives and special collections in the digital humanities[J].Digital Curation in the Digital Humanities.2015:27-47.

[4]王思婕.数字人文视阈下档案数字化生存路径的创新思考[J].山西档案,2020(2):70-76.

[5]吴方枝.数字人文背景下民国文献的数字化研究[J].图书馆学研究,2017(15):18-21+27.

[6]安妮·伯迪克,约翰娜·德鲁克,彼得·伦恩费尔德,等著.马林青,韩若画译.数字人文:改变知识创新与分享的游戏规则[M].北京:中国人民大学出版社,2018: 51.

[7]龙家庆,王玉珏,李子林,等.数字人文对我国档案领域的影响:挑战、机遇与对策[J].档案学研究,2020(1):104-110.

[8]赵生辉.国外档案领域数字人文项目的实践与启示[J].浙江档案,2015(9):14-17.

[9]徐忠勇, 江浩, 王敏娟.高校学生档案的利用服务体系建设研究[J].兰台世界, 2011(18) :2-3.

[10]王国振.对“三个体系”内涵及相互关系的几点认识[J].档案学研究,2010(5):11-14.

[11]侯垚.我国档案服务评价指标体系研究述评[J].北京档案,2018(3):22-25.

[12]雷贺羽.供给视阈下的高校档案馆服务能力研究——基于44所“双一流”建设高校档案馆的调研[D].济南:山东大学,2019.

[13]茆文彦.高校档案馆服务质量评价体系研究[D].合肥:安徽大学,2016.

[14][35]赵生辉,朱学芳.数字人文仓储的构建与实现[J].情报资料工作,2015(4):42-47.

[15]王金晶.高校档案管理的公共服务质量优化问题研究[D].上海:上海师范大学,2016.10.01

[16]教育部.国家档案局.中华人民共和国教育部令第27号[EB/OL].[2021-02-02].http://www. moe.gov. cn/jyb_xxgk/gk_gbgg/moe_0/moe_1964/ moe_2431/tnull_39043.html.

[17]教育部.中華人民共和国教育部令第29号高等学校信息公开办法[EB/ OL].[2021-02-02]. http://www.gov. cn/flfg/2010-05/11/content_1603696.htm.

[18]朱兰兰,薄田雅.数字人文视域下家谱档案资源多元化开发[J].浙江档案,2019(10): 31-33.

[19]王向女,袁倩.论当代档案学在数字人文热潮下的理性空间[C].2019年全国青年档案学术论坛论文集,2019.11.13.

[20][22]台湾数位人文典藏计划[EB/OL].[2020-09-20].http://web. wdjj.cn/info/info_4750.html.

[21][23][33]张斌,李子林.数字人文背景下档案馆发展的新思考[J].图书情报知识 2019(6):68-76.

[24]Mapping the Republic of Letters[EB/OL].[2021-02-02]. https://www.neh.gov/humanities/ 2013/ novemberdecember/feature/mapping-the- republic-letters.

[25]数字敦煌[EB/OL].[2020-09-20]. https://www.e-dunhuang.com.

[26]The September 11 Digital Archive[EB/OL].[2021-02-02].http:// www.doc88.com/p-48677 20171375.html

[27]靳文君.中美档案领域数字人文项目比较研究[J].浙江档案,2019(4):37-39.

[28]吴建华.新常·态新挑·战新发展[J].档案与建设,2015(1):12.

[29]郑永.数字人文时代公共图书馆公共数字服务体系建设研究[J].江苏科技信息,2020 (11):15-17+24.

[30]牛力,刘慧琳,曾静怡,等.数字时代档案资源开发利用的重新审视[J].档案学研究,2019(5): 67-71.

[31]郑爽,丁华东.数字人文对档案记忆功能实现的启示[J].档案与建设.2019(7):23-26.

[32]楊千.数字人文视域下我国档案资源合作开发模式研究[J].档案与建设,2019(10):8-12.

[34]周娴.面向数字人文环境的图书馆员职业化建设研究[J].兰台内外, 2019(1):52-54.

[36]IATH.The Institute for Advanced Technology in the Humanities[EB/OL].[2020-09-20]. http://iath.virginia.edu/ community.html.

[37]唐宋文学编年地图[EB/OL].[2021-02-02]. https://sou-yun.cn/ PoetLifeMap.aspx.

[38]钱国富.英国高校图书馆数字人文服务探析——以兰卡斯特大学为例[J].大学图书馆学报,2017(4):30-34.

[39]Digital Lancaster[EB/OL].[2021-02-02]. https://www.lancaster.ac.uk/.

[40]Our strategy for 2020[EB/ OL].[2021-02-02].https://www. lancaster.ac.uk/strategic-planning- andgovernance/strategic-plan/.

[41]The library towards 2020[EB/ OL].[2021-02-02].https://www. lancaster.ac.uk/oed/academic- andresearch-staff/.

[42]李如鹏.数字人文下图书馆的角色[J].图书馆理论与实践,2019(4):10-14.