我国档案学领域研究机构合作网络分析

马双双 齐俊景 韩彤彤

摘 要: 以1979-2018年我国档案学核心期刊发表的文献为数据来源,运用文献计量方法、社会网络分析方法,从整体合作网络与核心合作网络两个层次对我国档案学领域研究机构合作网络进行分析。研究结果发现:我国档案学领域研究机构整体合作网络密度有待提升,核心机构网络连通性较好,但核心机构合作的多样性有待加强;区域机构合作特征较为突出,“强强合作”合作现象较为明显,人才结构层次发展较为完整的地区机构合作较频繁,但与国外科研机构合作的中文成果较少。

关键词: 档案学;机构合作;社会网络分析

分类号: G271.2

Analysis on the Cooperation Network of Archival Research Institutions in China

——Taking Seven Core Journals of Archival Science as an Example

Ma Shuangshuang1, Qi Junjing2, Han Tongtong1

(1.College of Information Management of Zhengzhou University, Zhengzhou,Henan, 450000; 2. Information Engineering University, Luoyang, Henan, 471003)

Abstract: Taking the literature published in the core journals of Archives Science in China from 1979 to 2018, this paper analyzes the cooperation network from two levels of the overall cooperation network and the core cooperation network by using the bibliometric method and social network analysis method. The results show that the overall cooperation network needs to be improved, the network connectivity of core institutions is good, but the diversity of core institutions needs to be strengthened; the characteristics of regional cooperation are more prominent, the phenomenon of"strong cooperation" is more obvious, and the cooperation between regional institutions with relatively complete talent structure is more frequent, and the results of cooperation with foreign scientific research institutions are less.

Keywords: Archives Science; Institutional Cooperation; Social Network Analysis

随着现代科学技术的全球化发展,科研合作已成为当今科学发展的重要动力。[1]科研合作有助于分享和传递知识和技能[2]、降低研究风险[3]、提高学术资源共享率和科研人员的产出效率[4],帮助学者和科研机构获取最新的科学研究成果,激励学术思想的产生[5],提高国家、机构和个人的学术竞争力[6]。科研合作的方式有作者合作、机构合作、区域合作、国际合作等多种形式。研究机构是科学研究主体的组织形式,是揭示学科或技术领域发展状况的重要指标,对学术团体或科研机构发表的专著、论文、专利等文献量进行的统计分析,是文献计量学研究内容之一。[7]现代科学研究规模的扩大与多组织的研究团队合作有关[8],机构合作是科研合作的重要方式之一,探讨机构合作同样有助于提高科研产出及合作效率。

档案学作为一门综合性、交叉性学科,也存在较为广泛的跨机构科研合作现象,特别是近年来随着档案学研究问题复杂性的提高,多维度、深层次、广视角的档案学研究,需要学者之间的合作和分工,以共同解决档案学界和业界出现的问题,因此探讨档案学机构合作状况具有一定的必要性。目前我国档案学领域的科研合作研究成果主要集中在作者合作上,如王德庄和姜鑫以2002—2015年《档案学研究》和《档案学通讯》中的文献为分析对象[9],刘扬扬和周丽霞以《兰台世界》作者合著情况为研究对象[10],张成丽以《档案管理》学术论文(1986—2018年)作者合作情况为样本对象[11],运用社会网络分析法,得出档案学领域作者合著的特点。由此可见,现有的相关研究成果主要是基于国内某一期刊数据来构建作者合作网络,还没有专门面向研究机构合作的研究成果。因此,文章以多种档案学核心期刊为数据来源,以探寻机构合作状况为出发点,运用文献计量法、社会网络分析法,揭示档案学领域的科研机构合作现状,为建立良好可持续发展的机构合作关系提供借鉴。

1 数据来源与分析方法

1.1数据来源

论文数据来源主要是CNKI中國期刊全文数据库,期刊选择是以《中文核心期刊要目总览》第八版(2017年版)的档案学核心期刊为鉴,包含《档案学通讯》《档案学研究》《中国档案》《档案管理》《档案与建设》《浙江档案》《北京档案》7种期刊。检索时间段的初始年份为1979年1月1日,末尾时间设定为2018年12月31日,数据检索时间为2020年1月27日,共检索到相关论文61359篇,删除卷首语、通知、启示、领导讲话、报道、本刊评论、新闻资讯、工作纪实、人物传记以及没有发文机构或发文机构为本机构的杂志期刊等非全要素文献,最后共得到有效文献数据38287篇。对有效数据进一步处理,删除独著、编译、未标注研究机构等期刊文献,最终得到合著论文8736篇。

1.2 数据清洗

档案学领域机构类型和名称多样,为规范数据,在数据清洗的过程中主要从以下几个方面对数据进行初步的处理:第一,统一高校一级机构名称。由于数据时间跨度较长,研究机构经历了机构合并、名称变更等过程,而且对早期的档案学期刊,高校数据只到一级单位,为统一数据,统计结果以现有研究机构一级名称为主。如中国人民大学档案学院、中国人民大学历史档案系、中国人民大学信息资源管理学院被统计为中国人民大学。第二,附属高校的研究中心或研究所等研究机构被归为高校名称。如中山大学大数据研究院、档案科学技术研究院统一被归为中山大学的科研产出等。第三,同一作者的不同机构以第一研究机构为统计对象。

1.3 研究方法和分析工具

首先,将数据从CNKI中导出,并通过EXCEL表格对清理后的有效数据进行档案学领域机构合作的基本数据分析。

其次,运用社会网络分析方法构建档案学领域研究机构合作网络。社会网络分析方法指对社会网络中行为者之间的关系进行量化研究的一种社会学研究方法,是社会网络理论中的一个具体工具,[12]社会网络中包含结点及结点间的关系,社会网络分析法通过对网络中各类关系的分析,探讨网络结构及属性特征,具体包括网络中的个体属性及网络整体属性。文章从整体合作网络与核心合作网络两个层次对我国档案学研究机构合作网络特征进行分析,探讨我国档案学领域机构合作状况。

最后,文章采用文献分析工具ITGInsight[13]和社会网络分析软件UCINET6进行数据处理和分析。ITGInsight是一款科技文本挖掘与可视化分析的工具,主要针对科技文本,如专利、论文、报告、报刊等进行可视化分析与挖掘,可视化挖掘方法包含合著关系可视化、同现关系可视化、关联关系可视化等,目前已在众多图书情报机构展开应用。[14]UCINET是一款功能强大的社会网络分析软件,可对至多32767个节点的网络数据进行处理,它提供了诸如凝聚性分析、成分分析、中心性分析、子群分析等社会网络分析功能。[15]我国档案机构合作状况利用ITGInsight工具分析年度机构合作数量、构建机构合作矩阵、可视化整体共现关系,利用UCINET工具分析网络密度和机构合作中心性等内容,挖掘我国档案学领域机构合作特征。

2 统计结果和数据分析

2.1档案学领域研究机构合作的基本数据分析

(1)档案学研究机构合作的数量分析

数据清洗后,首先对收集到的数据进行机构合作的基础数据分析,从整体上看,档案学领域跨机构合著论文有8736篇,可得出我国档案学核心期刊机构合作率为22.81%。合著论文中的机构合作可以分为机构内合作(一级机构间的合作)和机构外合作(两个及以上不同一级机构),其中,机构外的合著论文有2074篇,占有效合著论文总数的23.74%,说明机构内的学术合作是主流合作方式,跨机构合作力度有待加强。有效样本数据集共涉及作者机构3751个,其中合作机构只发表1篇文章的研究机构有2584个,占机构总数的68.89%。将40年数据平均划分为四个时间段(如表1所示),从横向看,机构合作数目以2-4个机构为主,9个以上机构合作的论文数量较少;从纵向来看,在不同时间段,机构合作数量呈现逐渐上升趋势,由此可看出,机构合作的范围有进一步扩大的势头。

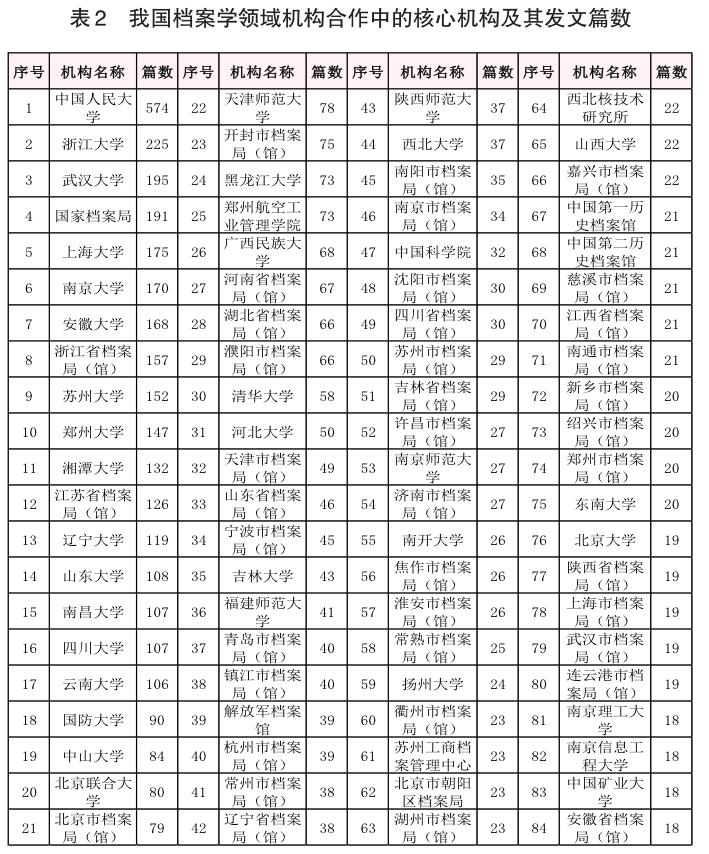

(2)核心机构选取

由表2可看出,中国人民大学、浙江大学、武汉大学、国家档案馆、上海大学、南京大学的机构合作篇数排名前6位,中国人民大学的机构合作篇数最多,高达574篇,遥遥领先于排名第二和第三的高校,体现出较高的合作态势。核心机构的类型主要包含档案局(馆)、高校和研究所,三种类型的核心机构数量分别为46个、37个、 1个,其中,档案局(馆)包含41个省市级综合档案馆、3个国家级综合档案馆、1个工商档案管理中心、1个专业档案馆。从数量上看,档案局(馆)和高校是机构合作的重要组成部分;从分布力量上来看,根据国家档案局发布的《2019年度全国档案行政管理部门和档案馆基本情况摘要》可知,截至2019年底,全国共有各级档案行政管理部门2886个,各级各类档案馆4234个。[17]由此可见,我国档案局(馆)数量众多,46个核心机构相比档案局(馆)总基数,占比还有待提升。此外,我国档案学研究核心机构类型较为单一,企业档案馆(室)等机构类型无一处于核心地位,这表明要加强与其他类型机构的合作。

2.2檔案学研究机构合作网络特征分析

为构建我国档案学研究机构社会合作关系网络并清晰显示研究机构间的合作情况,首先要将档案学研究机构整体合作网络呈现出来,将阈值设置为5,即机构合作超过5次的研究机构(共251个研究机构)导入分析软件,分析结果如图1所示。图1中各节点大小表示节点度数,节点越大表示与节点机构存在合作关系的机构数量越多,不同节点之间的线表示两两机构之间的合作次数,线条越粗代表两个机构之间合作次数越多,反之,则越少。

3.1研究结论及原因分析

其一,我国档案学研究机构整体的合作网络密度有待提升,核心机构网络连通性虽较好,但核心机构合作的多样性有待加强。一方面,我国档案学研究机构整体的合作网络密度值不高,意味着我国档案学领域研究机构合作率偏低,这是由多方面因素决定的,如学科因素,即档案學的学科性质以及研究方法决定档案学研究成果可以通过研究者“一己之力”完成;功利性因素即作者评职称需要独著成果;选题因素即决定作者可以独著学术论文;作者因素即有个人写作独著偏好;历史因素即档案学研究的独著惯性和传统等。当然,我们也看到,随着档案学研究内容和研究范围的拓展、研究方法的多形式应用,档案学领域机构合作密度呈现逐步上升趋势。此外,我国档案学机构内合作率为76.26%,说明我国档案学机构合作的主流方式是机构内合作,这是由于相同研究机构的学者是师承关系,或者研究者之间物理距离较近,研究方向相近抑或沟通方便,更易产生科研合作行为,但长此以往就需要防止档案学领域研究机构合作“内卷化”现象产生。另一方面,我国档案学领域核心机构网络连通性较好,表明核心机构合作较为频繁,通过对我国档案学研究机构合作有效论文的基础数据分析发现,参与机构合作的有高校、国家档案局(馆)(包含地方档案馆(室)、中央、专门、历史档案馆)、事业单位(包含医院、银行、研究(设计)院所)、企业、政府等机构类型,但与档案学研究机构合作的核心机构却只包含高校、档案局(馆)和一个研究所,企业等其他档案机构类型尚未进入核心机构,究其原因是企业、事业单位和政府机构档案馆室发文动力不足、具备的学术能力有待提升、掌握的学术资源需要扩充等,因此机构合作表现并不突出,这进一步影响到我国档案学研究机构合作的多样性。

其二,区域机构合作特征较为突出。我国档案学机构合作呈现出较为明显的区域性合作特征,这主要由于行政区域的划分以及地缘方面的因素,同一省份的不同机构之间以及某一地区与相邻周边地区的机构合作相对比较频繁,且研究机构合作的地域分布相对集中,地缘合作较为明显,如以南京大学和江苏省档案局(馆)、浙江大学和浙江省档案局(馆)为中心形成的社会网络关系子网,形成这一特征是由于相近地区之间的地理距离较短,机构间的学术交流和合作较为便捷,更易产生机构合作行为。档案学机构合作的区域性特征表明,地域相近是机构合作的重要推动力。然而,档案学机构合作的区域性特征也会造成较远地区之间机构合作力不足,不能更好地实现学术资源的共享和互换,其中最典型的一方面表现为档案学核心机构西部地区研究机构入围数不足十个,另一方面则体现在西部和东部地区间较少产生关于电子文件管理、少数民族档案资源开发等方向的学术合作成果等。

其三,“强强合作”现象较为明显。从合作机构的学术地位来看,我国档案学机构还存在“强强合作”现象,就是说核心机构之间合作的次数相对较多,如中国人民大学—武汉大学、中国人民大学—四川大学、中国人民大学—国家档案局、中国人民大学—山东大学等,这种现象存在的原因是“强”机构学术资源、人力资源和财力资源相对集中,机构之间的学术能力旗鼓相当,更易产生合作行为,这种现象存在的优势是容易形成“强者更强”的结果,核心机构会创造更多的学术知识和学术价值,但劣势也显而易见,容易形成机构合作中的“马太效应”,即“强者愈强,弱者越弱”的局面。

其四,人才结构层次发展较为完整的地区机构合作更为频繁。在人才结构层次发展较为完整的地区,即该地区高校设有档案学本科、硕士点或博士点,机构合作更为频繁,容易形成围绕高校的两种合作现象,一是以高校为节点形成核心子网,如云南大学、安徽大学、天津师范大学、南昌大学等,二是以高校和该地区国家综合档案局(馆)为多节点形成的核心子网,如浙江省档案局(馆)和浙江大学、开封市档案局(馆)和郑州大学、江苏省档案局(馆)和南京大学等为节点的核心子网,这是由于开设档案学本科、硕士点或博士点的高校学术资源较为集中、机构合作更为活跃,且该地区国家综合档案局(馆)作为地方省市档案事业的领头羊,在科研合作方面既有动力又有因项目合作而产生的与高校合作的科研行为,资源流向非常明确,如开封市档案局(馆)和郑州大学在档案馆管理和档案法制建设等方面产生的机构合作行为。

最后,与国外机构合作发表在档案学中文核心期刊的文献较少。档案学核心期刊有效样本中,只有2012年安小米、李音和澳大利亚学者Judith Ellis在《中国档案》合作发表的《ISO 30300&ISO 30301文件管理国际标准及其新发展》一文,三人作为《ISO 30300: 2011信息与文献文件管理体系:基础与术语》标准的起草人和项目负责人,共享了国际标准修订工作的经验和交流成果。我国档案学研究机构与国外机构合作形成的研究成果偏少,部分客观原因是受限于中文期刊样本对象的选择,档案学国内研究机构与国外研究机构的合作成果以英文等语言形式发表在外文期刊上,不在文章统计之列,另一部分主观原因是国内外档案学研究机构之间的合作受制于学者评职称、扩大影响力等因素,会优先选择外文期刊发表,而较少把眼光放在国内期刊上。

3.2 研究建议

针对我国档案学研究机构合作状况及其原因分析,文章提出以下建议:

第一,增加企业等其他机构类型与高校、档案局(馆)间的合作次数,扩大核心机构合作的多样性,如在档案治理、档案信息化建设、档案开放鉴定等方面加强理论研究机构和实践部门间的紧密合作,共同解决档案界出现的痼疾和难题。第二,在发挥基于地缘优势的区域合作的基础上,还要打破地域限制,坚持“走出去”和“引进来”相结合的模式,不断扩大机构合作的对象,不断拓宽机构合作的领域,如加强东西部地区之间关于少数民族档案资源开发、数字档案馆建设等方面的交流与合作,促进资源共享和知识互换。第三,充分利用核心科研机构持续而稳健的合作优势,发挥其辐射作用,积极主动开展学术交流,带动核心机构和非核心机构之间的学术交流和知识传播,如以中国人民大学为峰点的核心网络,因地缘优势形成的与京津冀等周边地区的高校和档案局(馆)的合作,以及辐射作用形成的与武汉大学、安徽大学、黑龙江大学等机构间的合作。第四,继续发挥优势高校以及档案局(馆)的网络集聚效应。根据前文数据分析可知,中国人民大学、国家档案局、南京大学、上海大学、武汉大学、南昌大学、苏州大学、北京联合大学、山东大学、浙江大学始终在三个中心性排名前20的位置,表明这十个单位处在社会网络中的中心位置,对档案学研究的交流、知识的传播起到重要的作用,可以继续发挥这十个研究机构的网络集聚效应并持续扩大其影响力,以及不断增加优势高校和档案局(馆)的机构数量,形成研究方向多样化的合作团队。第五,增加国内外档案学研究机构之间的合作并形成更多中文合作成果,一方面,国家倡导“把论文写在祖国大地上,则民生赖之以兴、学问赖之以成、人才赖之以强”的理念,[25-26]将国内外档案学研究机构之间的中文合作成果发表在国内期刊上,彰显的是国内档案学者的学术自信和理论自信,当然,这还需要与之相配套的评聘以及奖励机制的建立;另一方面,在与国外机构合作中,引进国外有益经验和理论成果,实现学术理论的碰撞和知识交换,如针对电子文件管理、档案开放和利用等方面的问题要加强与国外档案学界和业界的交流与合作。

4 研究展望与不足

科研合作的方式多种多样,机构合作作为科研合作的重要计量指标之一,对其研究一方面有利于增加对档案学领域机构合作情况的认识,对共享科研资源、灵感碰撞、创新研究思路具有重要的作用,另一方面对研究机构制定机构合作研究策略、形成合作团队、探讨不同主题的合作模式提供借鉴。文章以1979—2018年我国档案学核心期刊发表的有效文献为数据样本,运用社会网络分析方法,从整体合作网络与核心合作网络两个层次对我国档案学研究机构合作网络进行分析。研究发现,我国档案学领域研究机构整体合作网络密度有待提升,机构内合作有待加强;从核心机构看,社会合作网络特征主要表现为地缘合作和强强合作两个方面,但是机构类型主要为档案局(馆)和高校,合作类型较为单一,与国外机构合作发表在档案学中文核心期刊上的文献较少,因此未来需要在这两方面加强。文章同时也存在局限之处:第一,由于早期研究机构数据的不完整,只能将研究机构统计到一级单位;第二,档案学研究机构合作网络分析的具体演化趋势尚未分析;第三,计量类文章固有的弊端是难以仅通过数据的分析洞察现象产生背后的原因以及影响因素,还需综合运用实践调研和专家访谈等研究方法来弥补缺憾,期待未来在这方面能有所加强和完善。

*本文系2020年河南省档案局科技项目“省级综合档案馆转型发展研究”(项目编号:2020—R—27)阶段性研究成果。

注释与参考文献

[1]Price, Derek J. de Solla. Little Science, Big Science[M]. New York: Columbia University Press, 1963:73-79.

[2]胡一竑,朱道立,张建同,陈克东.中外科研合作网络对比研究[J].管理学报,2009(10):1323-1329.

[3]闫相斌,宋晓龙,宋晓红.我国管理科学领域机构学术合作网络分析[J].科研管理,2011(12):104-111.

[4]Landry R,Traore N, Godin B. An econometric analysis of the effect of collaboration on academic research productivity[J]. Higher education,1996(3):283-301.

[5]王福生,杨洪勇.作者科研合作网络模型与实证研究[J].图书情报工作,2007(10):68-71.

[6]郭继军,崔雷,张晗.国家(或地区)国际科技合作文献计量学分析[J].情报学报,2000(6): 659-662.

[7]孙海生.国内图书情报研究机构科研产出及合作状况研究[J].情报杂志,2012(2):67-74.

[8]Chompalov I, Shrum W. Institutional collaboration in science: A typology of technological practice[J]. Science, Technology, & Human Values, 1999(3): 338-372.

[9]王德庄,姜鑫.我国档案学领域作者潜在合作关系研究——基于作者-关键词耦合分析[J].情报探索,2017(6):124-130.

[10]刘扬扬,周丽霞.基于《兰台世界》的档案学领域作者合作度研究[J].兰台世界,2018(5):30-32.

[11]张成丽.创刊以来《档案管理》作者合作的特征及可视化分析[J].档案管理,2019(4):60-62.

[12]朱庆华,李亮.社会网络分析法及其在情报学中的应用[J].情报理论与实践,2008(2):179-183+174.

[13]刘玉琴,汪雪锋,雷孝平.科研关系构建与可视化系统设计与实现[J].图书情报工作,2015(8):103-110+125.

[14]劉玉琴,刘晶,张勇斌.中国图书情报领域专利研究的计量分析[J].情报工程,2018(6):87-97.

[15]刘军.整体网分析讲义 UCINET软件实用指南[M].上海:格致出版社.2009:34.

[16][22][24]罗毅,莫祖英.近十年图情领域机构合作分析[J].情报科学,2015(6):150-154.

[17]2019年度全国档案行政管理部门和档案馆基本情况摘要(一)[EB/ OL].[2020-09-10]. http://www. saac.gov.cn/daj/zhdt/202009/5ce902bafc3f 490d99596d55c8c33954.shtml.

[18]邱均平,党永杰.我国图书情报领域机构合作网络分析——以“图书情报与数字图书馆”论文为例[J].情报科学,2013(1):56-60.

[19]邱均平,李爱群,舒明全.中国学术期刊分类分等级评价的实证研究[J].中国出版2009(4):38-42.

[20][23]邱均平,吴慧.基于SNA的国际科学计量学作者共被引关系研究——以 Scientometrics 期刊 2000—2010 年数据为例[J].情报科学,2012(2):166-172.

[21]吕文婷.中国档案学学术群体共被引网络探析[J].档案学研究,2018(2):38-43.

[25]求是网评论员.把论文写在祖国大地上[J].红旗文稿,2020(17):40-41.

[26]把论文写在祖国大地上[EB/ OL].[2020-10-10].http://theory. people.com.cn/n1/2019/0531/ c40531-31112427.html.