1980—2017年南海季风爆发前后华南前汛期降水统计特征对比分析

李争辉,罗亚丽,

(1.中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京100081;2.南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京210044)

引言

华南通常指28°N以南、云贵高原东部及以东的区域。华南地区的汛期从4 月持续到9 月(Ramage,1952),时间跨度长,并且不论是小时尺度(Luo et al.,2016)还是更长时间累积的强降水(Zheng et al.,2016)均发生频繁,因此,华南地区暴洪和城市内涝风险很高(Hallegatte et al.,2013;Luo et al.,2019)。随着东亚夏季风环流和降水的季节性进动,华南的汛期被分为前汛期和后汛期两个阶段。华南前汛期(4—6月)(Yuan et al.,2010)降水受到热带和中高纬天气系统相互作用的影响(Luo,2017),降水量占全年总降水量的一半左右。华南前汛期降水常发生在锋面附近(称“锋面降水”),以及没有锋面或者距离锋面几百公里以外的地面斜压波气旋暖区内(称“暖区降水”)(Huang et al.,1986;Ding,1994)。锋面降水通常影响华南内陆地区(Li et al.,2020),而暖区降水可以发生在华南内陆和海岸线附近(李争辉,2019;Luo et al.,2020),并且暖区和锋面雨带常常同时出现(Li et al.,2020)。华南海岸暖区降水的产生与来自热带洋面的边界层气流(Luo et al.,2017;Chen et al.,2017)、边界层急流与对流层中低层急流的耦合(Du and Chen,2018,2019)、中尺度冷池(Wu and Luo,2016;Liu et al.,2018)、海岸地形作用(Wang et al.,2014;Tu et al.,2014)以及海陆风(Chen et al.,2016)相联系,珠三角城市群暖区降水还与城市热岛效应和城市群附近地形关系密切(Wu et al.,2019;Yin et al.,2020)。

南海季风一般于5 月中下旬爆发,将华南前汛期分为季风爆发前和爆发后两个阶段。4 月,侯降水量大于60 mm 的雨带出现在华南北部(中心位于27°N)(Zhao et al.,2007)。南海季风爆发后,向华南输送水汽的通道和水汽源地发生显著改变(Chen and Luo,2018),强降水事件发生更加频繁(Ding and Chan,2005),并且总降水量在6 月上旬达到最强,这体现了南海季风对华南前汛期强降水的重要影响(Wu and Wang,2001)。最近研究综合利用地面观测资料和卫星产品对比了华南前汛期季风爆发前后的降水和对流特征(Xu et al.,2009;Luo et al.,2013),发现在季风爆发后降水系统的对流强度增强,其主要原因是季风爆发后华南地区具有更有利的热力和水汽条件。

由于观测资料时空分辨率的限制,以往对华南前汛期降水的研究多关注以日降水量为基础的区域性降水过程(张端禹等,2012),随着观测资料时空分辨率的提高,利用小时降水资料开展华南前汛期降水的研究逐渐增多(李德帅,2016;陈杨瑞雪,2018)。近期研究表明,极端的强降水事件(不到20 h累积降水量高达400 mm 甚至500 mm,小时降水量超过100 mm 甚至180 mm)在南海季风爆发前也时有发生(Wang et al.,2014;Liu et al.,2018;Huang et al.,2019),且降水的日变化特征在华南西部内陆、东部内陆和沿海地区这些不同子区域各有特点,在季风爆发前后也有所变化(Jiang et al.,2017)。

对某一固定地点来说,造成洪涝灾害的原因往往是持续一段时间的总降水量过强。某一点的降水量(P)可以表达为平均降水率(R)和持续时长(D)相乘(Doswell et al.,1996)。降水时长取决于直接产生降水的中小尺度系统的大小、形状以及移动方向和速度,这些因素受到降水触发和发展机制(如主导的天气系统、下垫面不均匀性)的影响,因此,固定点降水时长为降水物理机制的研究提供了新的思路。Yu等(2007)提出了基于单个站点降水观测的“降水事件”的定义,在此基础上研究了我国东部降水事件的时空特征,如,降水日变化与降水事件时长的关系(Yu et al.,2007;孙溦,2016),降水事件特征的季节变化(Li et al.,2013)和年代际变化(Li et al.,2011),以及降水率随时间演变的不对称特征(Yu et al.,2013)。

上述对华南前汛期降水的研究主要把4—6 月作为一个整体,针对华南区域平均开展分析,仅有少数研究对比了南海季风爆发前后两个阶段的降水特征,并且仍然缺少针对区域内各站点降水事件的研究。因此,本文分析1980—2017年华南前汛期降水的统计特征,从各站点降水事件的角度展开分析,对比南海季风爆发前后两个阶段,并且对比所定义的华南西部内陆、东部内陆、沿海地区这三个子区域,以期进一步加深对华南前汛期降水的认识,为评估数值天气预报模式提供参考,有助于提高华南前汛期降水的预报水平。

1 资料和方法

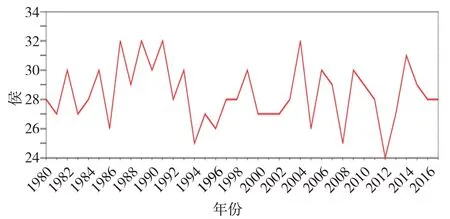

1.1 南海季风爆发时间的确定

使用国家气候中心定义南海季风爆发时间的方法(http://cmdp.ncc-cma.net/Monitoring/monsoon.php),即当南海季风监测区内(110°—120°E,10°—20°N)平均纬向风由东风稳定转为西风,并且平均假相当位温稳定大于340 K 的那一候为南海夏季风爆发侯(稳定指的是持续两候、中断不超过1 候,或持续3 候及以上)。利用水平分辨率0.25°×0.25°的ERA-Interim(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) Interim Re-Analysis data set,https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/archive-datasets/reanalysis-datasets/era-interim)再分析资料(Dee et al.,2011)计算南海季风爆发时间,得到结果如图1 所示。1980—2017年南海季风平均爆发于第28 侯,即5 月16—20 日,最早爆发在第24 侯(2012 年),即4 月26—30 日,最晚于第32 侯爆发(1987 年,1989,1991 年,2004 年),即6 月6—10日。本研究将华南前汛期(4—6月)分为季风爆发前和爆发后两个阶段,将季风爆发侯的前2.5 d 归为季风爆发前阶段,后2.5 d 归为季风爆发后阶段,得到1980—2017年季风爆发前、后平均分别有49.6 d和41.4 d。由于华南前汛期季风爆发前后两个阶段的日数不同,本文分析结果若不加说明,均代表日平均的结果。

图1 1980—2017年南海季风爆发侯Fig.1 The onset pentad of South China Sea monsoon from 1980 to 2017.

1.2 分析区域与降水事件的定义

利用中国气象局国家气象信息中心研制的中国国家级地面气象站逐小时降水数据集,分析1980—2017 年华南降水事件特征,区域是105°—118°E、19°—27°N(图2),区域内共303个国家基本站,其中贵州40 个、湖南35 个、江西24 个、福建28 个、云南2 个、广西85 个、广东76 个和海南13 个。根据地理位置和地形的不同选取华南的3个子区域:西部内陆、东部内陆和沿海地区。每个子区域的地形特征差异显著:西部内陆西北高、东南低,主要是云贵高原及其东南部山坡,平均海拔695 m;东部内陆以丘陵为主,平均海拔402 m;沿海地区是低矮的山地和平地,平均海拔只有131 m。

图2 华南地区地形图(灰色实线表示省界,蓝色圆点代表303个国家站,最大的粉色框代表华南地区的范围105°—118°E、19°—27°N,内部的三个框A、B、C分别代表西部内陆、东部内陆和沿海地区三个子区域)Fig.2 Topographical(unit:m)map of South China(Gray lines denote the provincial boundaries.Blue dots represent 303 national-level weather stations.The analysis region of South China(SC)is denoted by the large pink box 105°-118°E,19°-27°N.The outlined boxes A,B,and C denote the west-inland,east-inland,and coastal regions,same hereafter).

采用Yu等(2007)定义降水事件的方法,即对某一固定站点来说,从降水出现(≥0.1 mm·h-1)到终止,期间最多只有连续一小时的间断,这样一次过程称为一次降水事件。当一次降水事件开始后,如果降水间断持续了2 h 及以上,则间断之后的降水属于新的降水事件。降水事件起止时刻中间的时长即降水事件的持续时长。根据时长的不同,将降水事件分为短时(1—6 h)、中等时长(7—12 h)和长时(>12 h)降水事件三种类型。本文的降水事件均采用以上定义,而不同于传统的降水事件概念(即一片区域的一次降水过程)。

2 分析结果

2.1 整个分析区域降水事件特征

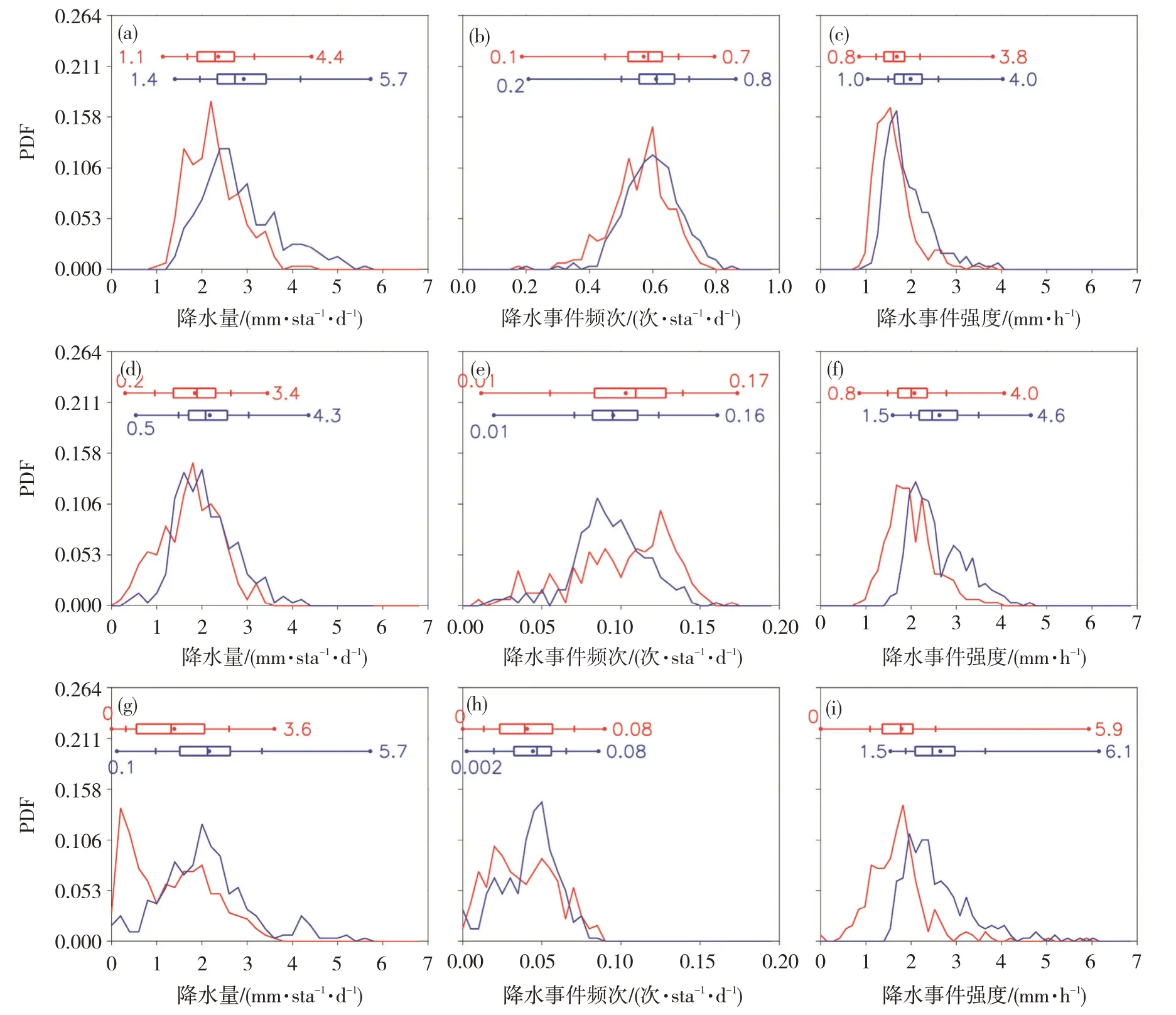

图3 采用盒须图和概率密度函数(PDF)显示华南地区三类不同时长降水事件的降水量、频次和强度。区域整体而言,不论季风爆发前后,短时降水事件降水量均多于中等和长时降水事件(图3a、d、g),这是由于短时降水事件发生频次(占事件总数80%)远高于另外两种降水事件(图3b、e、h)。三类降水事件的降水量在季风爆发后均有所增长,但幅度不同:长时降水事件降水量增长幅度最大(图3g),303个站点降水量的中位数和最大值分别增长了61%和58%,中等时长降水事件的增长幅度最小(图3d),中位数和最大值分别增多了10%和26%,短时降水事件的这两个值分别为19%和30%。季风爆发后,短时、长时降水事件发生更频繁,而中等时长降水事件频次有所降低。三类降水事件的降水强度在季风爆发后均增强(图3c、f、i),而长时降水事件增强最显著,这导致其累积降水量增长更大,且无论季风爆发前后,其平均降水强度在少数站点超过5 mm·d-1,概率密度函数跨度大于其他两类降水事件(图3c、f、i)。

综上可知,南海季风爆发后,三类时长降水事件的小时降水强度均比季风爆发前更强,尤其是长时降水事件;短时降水事件的发生频次升高,这和午后地表非绝热加热增强造成局地降水发生更加频繁有关(Dai et al.,1999;Luo et al.,2016)。以上变化主要是由于季风爆发后更有利的水汽和热力条件导致的(Luo et al.,2013)。

图3 华南地区季风爆发前(红色)、后(蓝色)短时(a—c)、中等时长(d—f)、长时(g—i)降水事件的降水量(左列,单位:mm·sta-1·d-1)、频次(中列,单位:次·sta-1·d-1)、平均强度(右列,单位:mm·h-1)箱型图及站点PDF分布(箱型图中间的圆点代表303个站点的平均值,中间的线代表303个站点的中位数,左右边界线分别代表75th和25th百分位数,最右端和左端的短线代表90th和10th百分位数,最右端和最左端的圆点代表最大值和最小值)Fig.3 Box-and-whisker plots and PDF of(left column)rainfall amount(unit:mm·sta-1·d-1),(middle column)occurrence frequency(unit:time·sta-1·d-1),and(right column)average intensity(unit:mm·h-1)for the(a-c)short-,(d-f)moderate-,and(g-i)long-duration rainfall events at the 303 stations over South China during the pre-monsoon-onset(red)and post-monsoon-onset(blue)periods.The middle column dot represents the mean value of the 303 stations,short line in the box represents the median,top and bottom of the box indicate the interquartile range,right column(left column),short line denotes the 90th(10th)percentile,and right column(left column)dot shows the maximum(minimum)of all the stations.

2.2 降水事件的空间分布特征

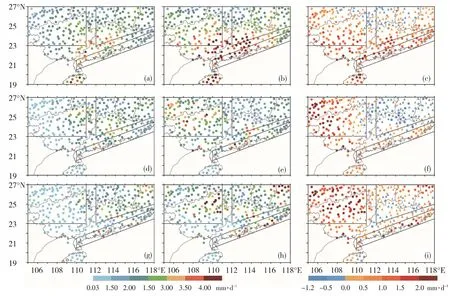

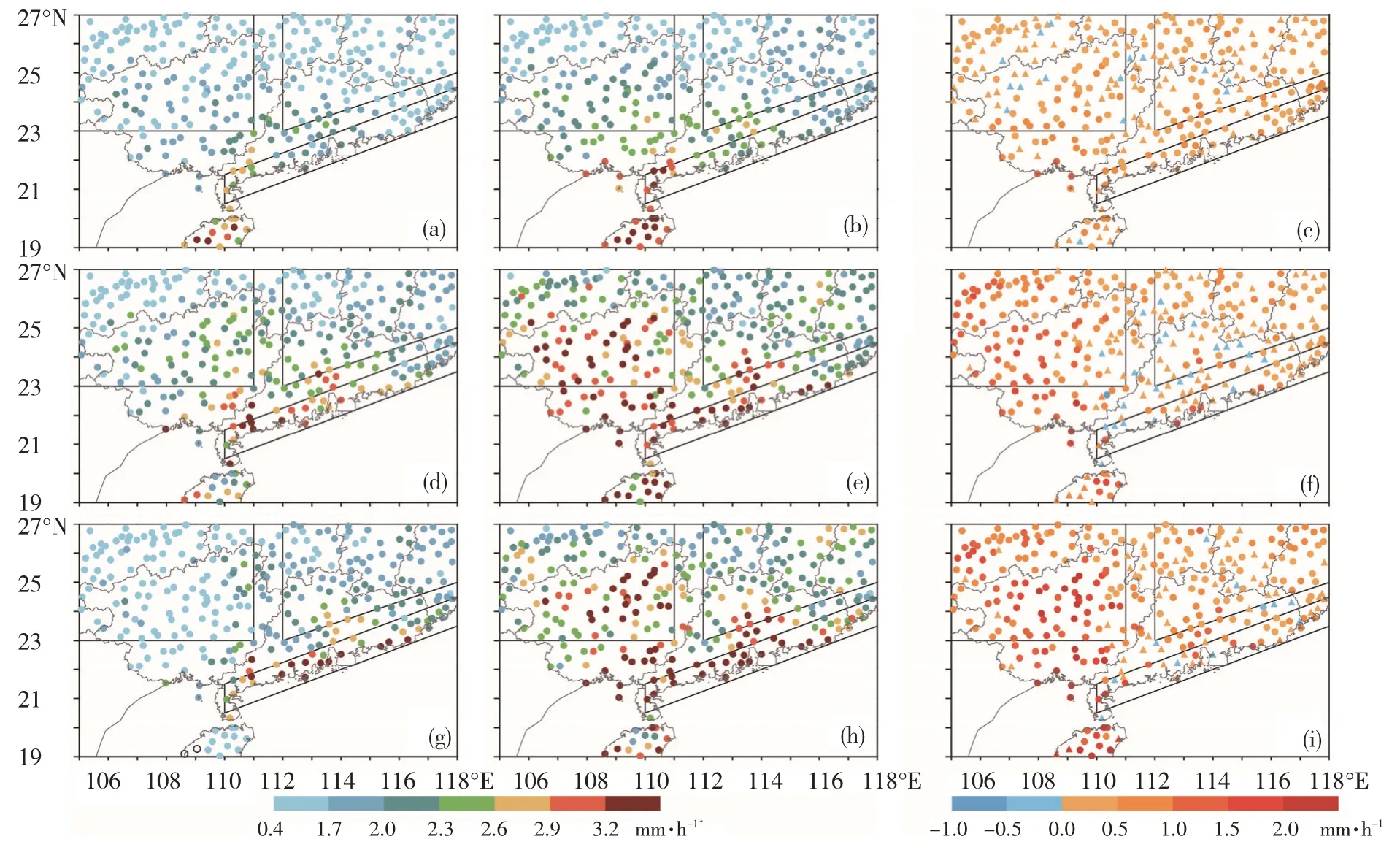

图4是三类不同时长降水事件季风爆发前、后的降水量,以及两个阶段差值的空间分布。季风爆发前,短时(1—6 h)降水事件在华南中南部(广西东南部、广东西南部、海南)降水量最多;季风爆发后,其空间分布形态变化不大,但降水量普遍增多,且降水量增多大于1.5 mm·d-1的站点集中在24°N 以南(图4a、b),这些海岸线附近的短时降水事件在16 时的降水量和短时事件降水量占所有降水量之比的相关系数达到0.5,而时长大于6 h 的降水事件的日变化没有这样的特征,这表明季风爆发后海岸线附近短时降水事件与午后降水具有更密切的联系。季风爆发前,中等时长降水事件在华南东部降水多,西部降水少;季风爆发后,中等时长降水事件的降水量大值区从东部内陆转移到西部内陆,东部内陆(减少)和西部内陆(增多)具有反向的变化,西部内陆增长量超过一倍(图4d、e),其降水量占西部内陆总降水量的35%以上;而广东中部在季风爆发前后均是降水量大值地区。不论季风爆发前后,长时降水事件的降水量中心集中在广西东北、广东中部、广东沿海和福建西部(图4g、h),前三个区域也是短时降水事件降水量最多的地区,Luo等(2013)分析TRMM 数据发现这三个地区均是对流性降水最频发的区域,而非对流性质的降水在福建西部较为频发,福建西部的地形可能不利于强对流的形成和维持。季风爆发后,长时降水事件降水量在西部内陆和沿海都显著增多,而东部内陆29%的站点降水量减少。

图4 季风爆发前(左列)、后(中列)三类不同时长降水事件的降水量(单位:mm·d-1)空间分布以及季风爆发前后降水量差值(季风爆发后减去季风爆发前,单位:mm·d-1)空间分布(右列)(a—c)、(d—f)、(g—i)分别为短时、中等时长、长时降水事件,(c)、(f)、(i)中的圆点代表季风爆发前后降水量的差值通过置信度为95%的显著性检验(F检验),三角形表示未通过Fig.4 Spatial distribution of rainfall amount(unit:mm·d-1)during the(left column)pre-monsoon-onset period,(middle column)post-monsoon-onset period,and the(right column)difference between the two periods(post-minus pre-monsoon-onset period,unit:mm·d-1)for the three rainfall-event types with(a-c)short-,(d-f)moderate-,and(g-i)long-duration,respectively.The differences exceeding the 95%F test confidence limits are denoted by the dots in(c),(f),and(i).Otherwise,they are denoted by triangles.

图5是三类不同时长降水事件季风爆发前、后发生频次及其差值的空间分布,分析可知,季风爆发前,短时降水事件在东部内陆频繁发生(图5a);季风爆发后,其高频(大于0.7 次·d-1)区扩大到了广西东部和广东全境(图5b),这些站点的短时降水日变化峰值出现在13—18时,且从广东沿海向内陆传播(图略),这主要和季风爆发后更强的地表非绝热加热以及海陆风环流有关(Chen X et al.,2016;Chen G et al.,2018)。季风爆发前,中等和长时降水事件在东部内陆发生最为频发(图5d、g),这和江南春雨有关(Tian and Yasunari 1998;Huang et al.,2015),其形成跟春季中国东南地区低空西南气流造成(112°—120°E、25°—27°N)范围内水汽辐合和上升运动有关(Zhao et al.,2008),这种春季西南气流的出现受到中国西部与副热带西太平洋之间热力差异的影响(Zhao et al.,2007),也跟青藏高原动力作用形成气旋性低压环流有关(Wu et al.,2007;胡雅君等,2017)。季风爆发后,中等时长降水事件高频区转移到西部内陆(图5e),西部内陆三类时长降水事件频次均有所升高(图5c、f、i),且日变化均呈单峰分布特征,峰值出现在夜间01—05时(图略),西部内陆夜间降水可能是由于云顶辐射降温(Yin et al.,2009)、夜间低空急流增强导致的(Du and Chen 2018)。季风爆发前,长时降水事件主要在东部内陆;季风爆发后,在西部和东部内陆地区都较为频繁(图5g,h)。总之,季风爆发后,中等和长时降水事件均在西部内陆和沿海增多,在东部内陆大部地区减少。

图5 同图4,但为降水事件的发生频次(单位:次·d-1)Fig.5 Same as in Fig.4,but for the occurrence frequency of the rainfall events(unit:time·d-1).

图6 同图4,但为降水事件的平均强度(单位:mm·h-1)Fig.6 Same as in Fig.4,but for the average intensity of the rainfall events.

图6是季风爆发前、后三类不同时长降水事件平均强度及其两阶段差值的空间分布。三类时长降水事件的平均强度在季风爆后均全面增强,西部内陆和沿海地区中等与长时降水事件强度增强最显著(图6c、f、i)。季风爆发前,所有时长的降水事件在24°N以北均没有高强度中心(图6a、d、g),降水强度普遍小于2.6 mm·h-1,24°N 以南则不同,降水强度中心都在海岸线附近:短时降水在海南岛强度最高(图6a),最强的长时降水沿广东沿海分布(图6g),中等时长降水事件在广东中部、两广南部交界处强度最强(图6d),中等、长时降水的高强度区域均是山地、丘陵之前的平地地带,中等时长降水强度和海拔的相关系数为-0.6。季风爆发后,中等时长和长时降水事件的强度在广西、海南显著增强,广西和海南39%(38个)站点中等时长降水事件强度和33%(32个)站点长时降水事件强度超过3.2 mm·h-1(图6e、h)。不论季风爆发前后,福建丘陵地带均是长时降水事件的降水量中心(>3 mm·d-1,图4g、h),占总降水量超过35%和45%,此区域长时降水事件频次较高,而强度在福建北部并不强(图6g、h),只有1.7~2.6 mm·h-1(图5g、h),这和Luo等(2013)分析TRMM卫星观测的定性结论一致。

2.3 降水事件日变化特征

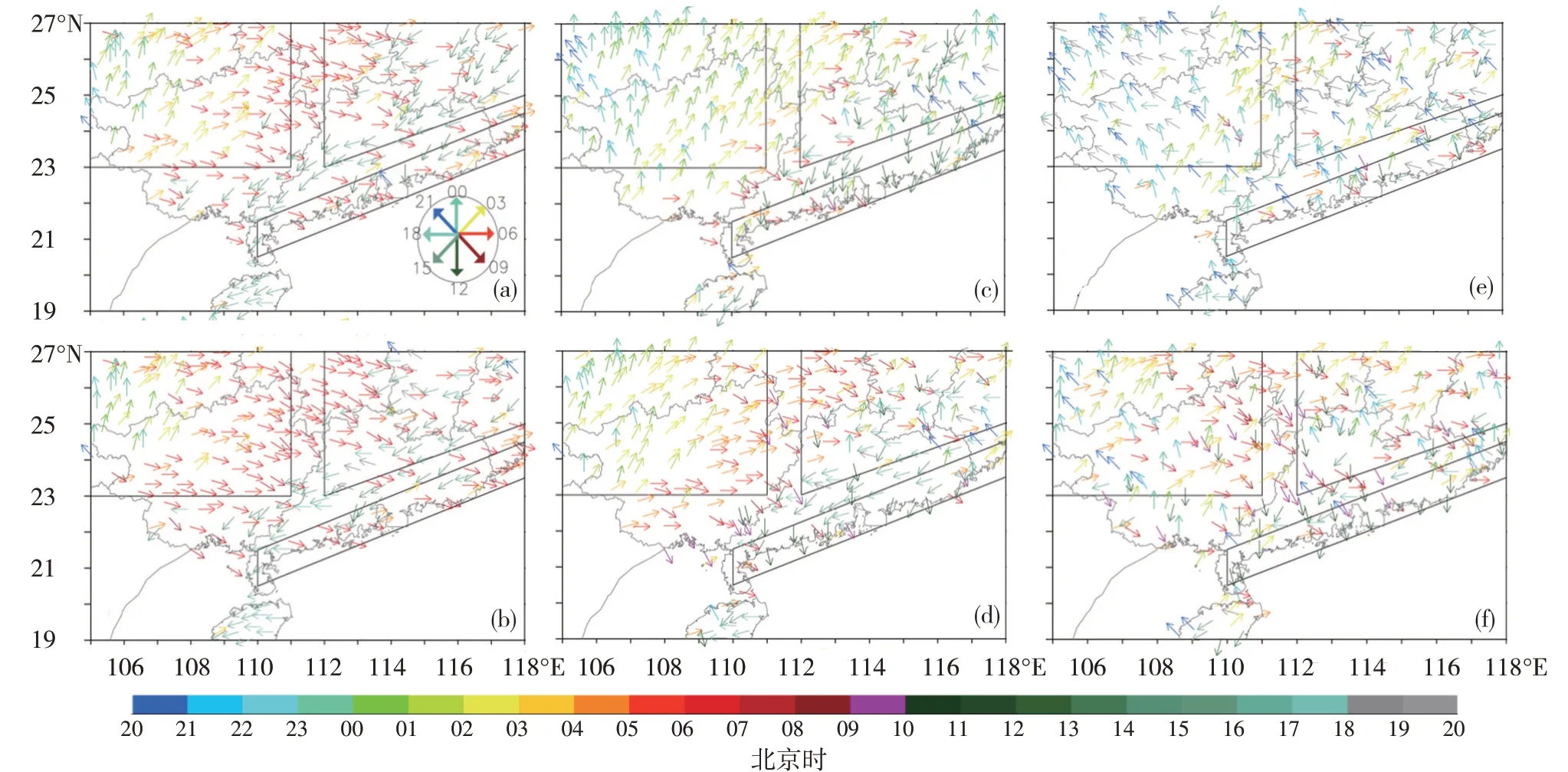

此节讨论季风爆发前、后两个阶段区域内不同时长降水事件的日变化特征,包括各个站点上降水事件开始(触发)最多的时间(图7a、c、e,图8a、c、e),以及最大小时降水(小时降水量峰值)出现最多的时间(图7b、d、f,图8b、d、f)。季风爆发前(图7a),短时降水事件在广西西北部、贵州西南部于午夜00时(北京时,下同)左右开始出现,向东逐渐推迟,在广西东部、湖南南部推迟到08时左右,即短时降水事件从西部内陆至东部内陆的西部有从西向东传播的特点,这与Jiang 等(2017)研究结果定性一致,可能与降水沿准静止锋和切变线东传有关(Chen et al.,2017);短时降水事件在东部内陆大部分于14 时左右开始,沿海地区主要在05—08 时开始,这和海岸线附近的陆风与偏南的环境气流辐合在早上达到最强相一致(Chen et al.,2018),短时降水事件降水量达到最大的时刻(图7b)与开始时刻相近,这是由该类降水事件持续时间短所决定的。

季风爆发前,中等时长降水事件在西部内陆主要于夜间(20 时至次日03 时)开始(图7c),也具有由西向东传播的特点,并且,不论是降水事件开始的时刻还是降水量最大的时刻,均较短时降水事件提前3—5 h,即西部内陆的中等时长降水事件比短时降水事件更早发生(图7d)。此类降水事件在东部内陆主要出现时间和主要峰值时间均无明显规律,分析东部内陆单个站点的日变化发现,东部内陆降水量具有一日双峰特点,峰值分别出现在06 时和18 时左右(图略),这可能是此区域中等时长降水事件最主要出现时间和最主要峰值时间规律性较弱的原因。中等时长降水事件在广东西部和东部沿海出现的时间不同,西部沿海主要于08时左右,而广东东部沿海则是中午11—13时,这可能与沿海降水系统沿海岸线东移有关(Liu et al.,2018)。西部内陆、沿海地区最大小时降水量出现在降水开始之后3~4 h。

图7 季风爆发前短时(a、b)、中等时长(c、d)和长时(e、f))降水事件最主要的开始时间(上列)和降水事件最大小时降水时间(下列)(不同的颜色和箭头方向均表示时间,如(a)中显示)Fig.7 Thedominant beginning time(up column)and themaximal hourly rainfall time(down column)in the(a,b)short-,(c,d)moderate-,and(e,f)long-duration rainfall events during pre-monsoon-onset period(The hours are denoted by different colors and arrows,as illustrated in Fig.a).

季风爆发前,长时降水事件在西部内陆出现的时间比中等时长降水事件更早(图7e),主要出现在20—23 时,东传现象不明显;在西部内陆海拔高度高于1 000 m的高地上(图2),降水开始后2~3 h之内即达到降水量峰值,而在西部内陆其他相对低矮区域降水峰值出现在02—08时;东部内陆长时降水事件最主要出现时间和降水峰值最主要时间均无明显规律,这与中等时长降水事件相似;在沿海地区主要在20时至次日03时开始出现,并在次日正午前后(10—13 时)达到峰值(图7f)。

季风爆发后(图8),短时降水事件在西部内陆海拔约400 m 以上的西部、北部区域主要出现在夜间至清晨03—08时(图8a),降水事件东传的特征依然存在,但开始时间比季风爆发前有所推迟,且东传的范围也不及季风爆发前;在西部内陆东南部-沿海地区北部-东部内陆均主要出现在13—16时,这和陆地上局地条件性不稳定增强(Zhang and Fritsch,1986;1988)、海陆热力差异影响加剧(Huang and Chen,2015)有关;沿海地区距海岸线约50 km以外靠内陆一侧主要出现在下午14 时左右,而在距海岸线约50 km 以内最主要出现时间为上午08—09 时。总之,季风爆发后,由于午后太阳非绝热加热的加强,东部内陆、西部内陆东南部、沿海地区靠近内陆一侧的短时降水事件在午后触发的特征更加明显。短时降水事件降水量达到最大的时刻特征与开始时刻的特征类似(图8b)。

季风爆发后,中等时长降水事件在西部内陆的开始时间由西向东推迟,由22时左右逐渐推迟到次日05时左右(图8c),比季风爆发前推迟了2 h,此类降水事件极有可能和夜间自高原东移的雨带及相应的中尺度对流系统相对应。在东部内陆的西部,中等时长降水事件主要开始出现在03时左右,跟西边移动而来的中尺度对流系统有关,还可能和夜间山谷风环流有关(Chen et al.,2016),而在东部内陆的东部主要在午后出现。沿海地区中等时长降水事件主要在03时出现,比季风爆发前(08—11时)提前,并在08 时左右达到峰值(图8d)。

季风爆发后,长时降水事件在西部内陆偏西地区(海拔大于400 m)主要出现在20—23时(图8e),在偏东地区(海拔小于400 m)主要出现在23—03 时,并在03—08时达到峰值(图8f)。长时降水事件在东部内陆东南部区域(广东东北-福建西南)主要在03—08 时开始出现(图8e),并在13—18 时达到雨量峰值(图8f),这可能是夜间下坡风有助于触发降水,沿海降水日间向内陆传播(Du and Rotunno,2018),二者在下午相结合导致的。长时降水事件在沿海地区主要在夜间(23至次日04时)开始,并在日间(07—17时)达到峰值。这些主要特征与季风爆发前区别不大。

图8 同图7,但为季风爆发后Fig.8 Same as in Fig.7,but for the post-monsoon-onset period.

3 结论

利用国家气象信息中心研制的中国国家级地面气象站逐小时降水数据集,对比分析了1980—2017年华南前汛期(4—6 月)降水事件在南海季风爆发前、后两个阶段的统计特征,包括三类不同时长(短:1—6 h,中:6—12 h,长:>12 h)降水事件的区域平均降水量、发生频次、小时雨强,及其在华南西部内陆、东部内陆、沿海三个子区域之间的异同,以及降水事件开始时间和雨量峰值的主要时间。主要结论如下:

(1) 1980—2017 年,华南前汛期在南海季风爆发后的时段(年均41.4 d)短于季风爆发前(年均49.6 d)。华南区域平均而言,季风爆发后,短、中、长时三类时长降水事件降水量增多,小时降水强度增强,尤其是长时降水事件;短时、长时降水事件发生频次升高,而中等时长降水事件的发生频次有所降低。

(2)季风爆发后,华南几乎所有站点各类时长降水事件的平均强度都增强,而中等和长时降水事件在西部内陆增强最显著,并且三类时长降水事件的发生频次在西部内陆和沿海均升高,在东部内陆却减少(尤其是中等、长时降水事件),这样的变化使各类时长降水事件的降水量在西部内陆和沿海显著增多,而在东部内陆大部分站点中等时长降水事件减少、部分站点长时降水事件降水量减少。

(3)西部内陆降水事件主要在夜间开始,时长越长的事件开始越早,且由西向东逐渐推迟。东部内陆短时降水事件主要在14时前后开始发生,这一特点在季风爆发后更为明显,而中等时长、长时降水事件开始时间无明显规律。沿海地区短时降水事件在季风爆发前主要在05—08 时开始发生,季风爆发后,这一特征只在海岸线50 km 以内存在,而较远离海岸线的短时降水事件主要在14时开始发生;沿海长时降水事件在季风爆发前、后都倾向于在夜间(爆发前:20—03时;爆发后:23—04 时)开始发生,并在日间(爆发前:10—13时;爆发后:07—17时)达到峰值。