暴雨天气个例分析论文写作中的若干问题讨论

王银平,崔春光,苏爱芳,唐永兰

(1.中国气象局武汉暴雨研究所暴雨监测预警湖北省重点实验室,武汉430074;2.河南省气象台,郑州450007)

引 言

暴雨研究在中国大气科学研究中具有十分重要的地位,特别是改革开放40 年来,我国在暴雨科学与预报研究方面涌现出大量成果(罗亚丽等,2020),其中不少成果是以暴雨天气个例分析论文呈现的。暴雨(含强降水)天气个例分析论文(Analysis Paper on the Rainstorm Event,APRE)是指以过去或新近发生的一次或多次暴雨天气过程为研究对象,分析暴雨的环流特征及其发生发展规律,为提高暴雨预报水平提供思路和线索的一类回顾性综合研究论文。王银平(2007)在定义天气气候诊断型论文的基础上,将APRE 分为单个例诊断分析型、双个例诊断分析型和多个例诊断分析型三种类型,继而将各型再细分为单要素诊断分析型和综合诊断分析型。本文中的APRE,特指针对一(两、多)次暴雨过程进行综合诊断分析写成的论文,主要包括对暴雨过程的特征分析、成因分析、观测分析、预报分析、对比分析及其中尺度对流系统演变分析等,不含对特定系统、技术、方法、资料等在暴雨研究中的作用、影响、应用、检验等方面的论文。

目前,国内许多工作在一线的预报员以及相关大专院校、科研院所的研究人员,为了展示自己的业务水平或科研成果,常常需要将自己撰写的APRE 公开发表在科技期刊上。然而,能够在大气科学(气象)类核心期刊上发表的APRE毕竟是少数,而大量的APRE会被这些期刊退稿。退稿原因是复杂的,但最根本的还是APRE 本身缺乏创新性。结构上,一篇规范的供学术期刊发表的APRE 是由前置部分和主体部分组成,前置部分包括题名、作者署名、摘要、关键词等,主体部分包括引言、正文、结论、参考文献等,它们有机结合构成一篇层次分明、逻辑严密的完整论文。写作上,上述各部分及其构成要素都有各自的写作目的和要求。一篇APRE 能否发表,主要看作者在各部分及其构成要素写作求新上所下功夫有多深。本文结合近年来《暴雨灾害》APRE 来稿编审与发稿情况,挑选国内核心期刊上已发表的多篇典型APRE 作为范例,就APRE 的题名、引言、正文、结论与讨论写作中的若干问题及如何求新进行讨论,期望为各级气象台站预报员或相关研究人员写好此类论文提供参考。

1 题名的一般格式与求新技巧

不少作者投稿的APRE,其题名与已发表的论文题名雷同,既无特色,又无新意。究其原因,一是作者对题名拟定不重视,认为只要论文内容好,没有必要在题名上“花心思”,更不值得在题名精雕细琢上下功夫;二是作者不知道如何避免题名雷同,并非不想在题名求新上下功夫,而是苦于无从下手。解决题名不新的问题,首先,要清楚科技论文题名的含义、要求与构成要素。题名是以最恰当、最简明的词语反映科技论文中最重要的特定内容的逻辑组合(陈浩元,2000)。好的题名除了具有方便检索的作用之外,还有吸引读者“眼球”和广泛传播的功能。科技论文题名一般由研究对象、研究范围和研究程度三要素构成。研究对象是指统领科技论文全篇最关键、最核心的信息点,研究范围是指对基于研究对象展开研究的内容的限定,研究程度是指对该选题的研究深浅作出的客观界定。根据题名“三要素”,APRE 题名一般格式是“×年×月×日×地一次暴雨过程分析”,其中,研究对象“暴雨过程”受时间(×年×月×日)、区域(×地)和数量(一次)等词或短语限定(属于基本限定)。一般格式作为一篇暴雨过程技术总结的题名尚可,但作为一篇严格意义上的学术论文的题名则无新意。APRE题名除“三要素”齐全之外,还要设法求新。如题名“一次华南西部低涡切变特大暴雨的中尺度特征分析”(黄明策等,2010),其中,“特大暴雨”是研究对象,“中尺度特征”是研究范围,“分析”是研究程度,“特大暴雨”之前的“一次”“华南西部”和“低涡切变”是对研究对象的前限定。此题名不仅表述准确、简明、通顺,且专业特色鲜明、学术味较浓。

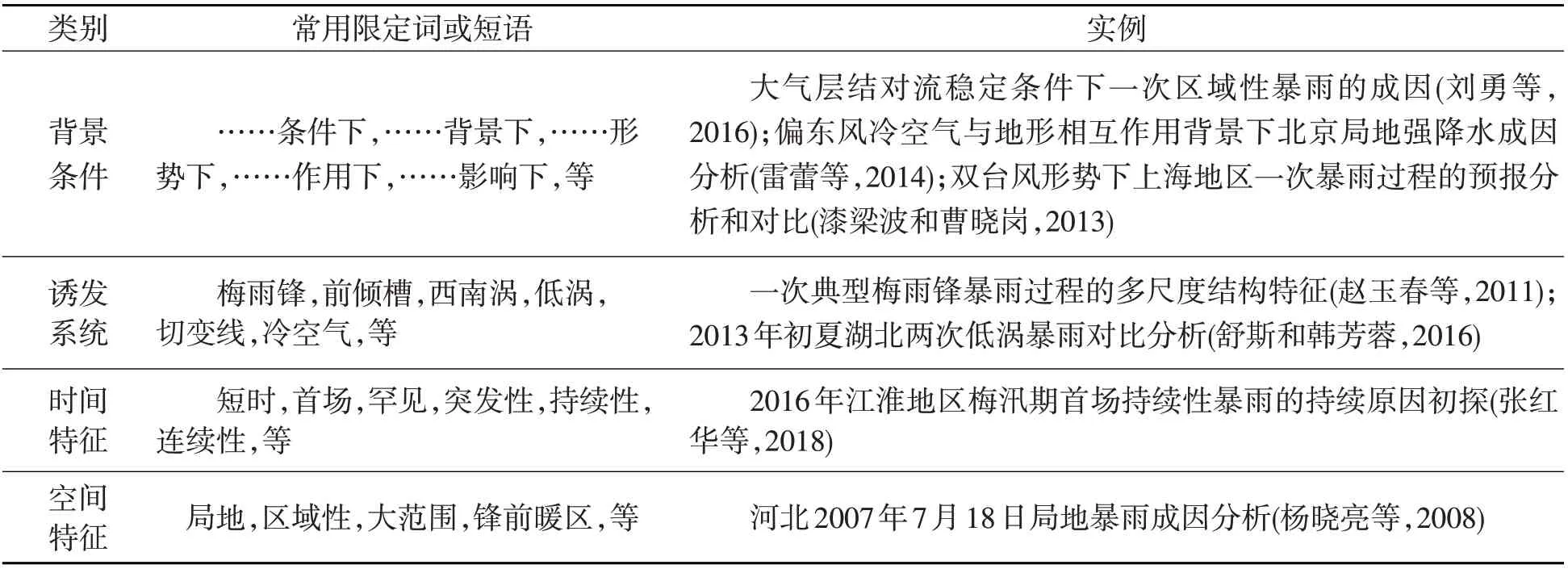

APRE 题名要在其一般格式上求新是有技巧的,即在研究对象“暴雨(或暴雨过程)”的前限定和/或后限定上找“窍门”。无论是前限定或后限定,都要准确挑选相关的限定词或短语。那些能让题名出新的限定词或短语往往是能反映暴雨特点及其时空特征或其他特征的专业术语及短语,所以,选限定词应尽量避免通用词。从国内核心期刊上已发表的有关APRE题名看,对研究对象“暴雨(或暴雨过程)”进行前限定的限定词或短语主要包括四类: 1) 暴雨发生的背景条件;2)暴雨诱发系统;3)暴雨时间特征;4)暴雨空间特征。各类常用限定词或短语举例见表1。

表1 作为研究对象的暴雨的前限定词或短语分类与实例Table 1 Classification of the pre-determiner or phrase for the rainstorm as research object and the title cases.

由表1中实例可知,有的题名中除基本限定外,仅用一类前限定词或短语,如“河北2007 年7 月18 日局地暴雨成因分析”,其中“局地”为空间特征限定。有的题名中则使用了多类前限定词或短语,如“大气层结对流稳定条件下一次区域性暴雨的成因”,其中,“大气层结对流稳定条件下”为背景条件限定,“区域性”为空间特征限定。

至于如何对研究对象“暴雨(或暴雨过程)”进行后限定并恰当选用后限定词或短语,其情形较为复杂,涉及暴雨研究的方方面面,主要包括与暴雨机理、探测、预报有关的理论与应用的学科领域和专业方向以及研究的视角、技术、手段、方法等,如成因、环境条件、水汽条件、动力机制、中尺度系统、卫星云图特征、雷达回波特征等,作为APRE 题名的后限定词或短语在已发表论文中出现频次较高。后限定词或短语一旦确定,研究范围随之确定。如表1中题名“2016年江淮地区梅汛期首场持续性暴雨的持续原因初探”,“暴雨”被“持续原因”限定之后,其研究主题便一目了然。

此外,APRE题名中的研究程度,多用研究、分析、剖析、初探等词语表达,这些词在含义上差别不大,有时甚至可以互换,但在具体使用中仍需注意其细微差别。如研究,多用在与深究、阐释、揭示等有关的题名中,分析往往在总结、归纳、提炼、比较、检验等类型的APRE 题名中使用较多,而初探则适合于尝试、探索、试验等类型的APRE题名。不少已发表的APRE题名中并未使用表示研究程度的词语,但这并不意味这些词语都是冗余之词。如题名“2012年7月21日北京地区特大暴雨中尺度对流条件和特征初步分析”(方翀等,2012),如果省略“初步分析”,并不影响题名的完整性和准确性,但从当年7月21日北京地区特大暴雨发生到该文当年10 月份在《气象》上公开发表只有短短3~4个月时间,由此推测作者对这次暴雨过程确实只作了初步分析,若将其省略,或许会违背作者发表此文时希望“继续深究”或“抛砖引玉”的初衷。

综上所述,根据可能包含的信息要素,APRE题名=发生时间+发生地点+数量+前限定词或短语+暴雨(或暴雨过程)+研究范围(后限定词或短语)+研究程度。需要说明的是:在追求APRE题名求新时,题名中各信息要素可酌情增减,各要素排列顺序也并非一成不变,可合理调整。

2 主体部分的写作要点与创新

2.1 引言及其写作

从内在逻辑关系上,引言内容按先后顺序大致可分解为四个部分,即1)简述研究理由,2)概述研究背景,3)提出研究问题,4)指明研究目的。本文将第1)部分作为开头、第2)部分作为主干、第3)和4)部分作为结尾,分别对其写作要点与如何创新讨论如下。

2.1.2 如何开好头

APRE引言以什么视点开头以及开头写什么、怎么写、如何体现创新,是一个需要反复斟酌、仔细琢磨的问题。在思考上述问题之前,有一个问题先要澄清,即此次暴雨过程是新个例还历史个例。新个例是指新近发生的尚无人对其展开研究的暴雨个例,历史个例是指发生在过去时间段且针对其已有部分或较多研究成果的暴雨个例。针对新个例和历史个例的APRE引言写作,作者需要思考和聚焦的问题各有侧重。如果研究的是新个例,除了收集整理相关气象资料和文献资料之外,还要做一些基础性统计分析工作,以便弄清如下事实:1)该过程属于当地哪一暴雨类型、典型或不典型,该过程是否造成重大经济损失和社会影响;2)该过程与当地以往同类暴雨过程相比有何不同、具有哪些特点;3)该过程累积雨量、小时(分钟)雨强、持续时间在当地历年同类过程统计中排位情况如何;4)过程的预报难度;5)前人(国内外)在对同类暴雨天气研究方面或方向都做了哪些工作、取得哪些成果。研究的若是历史个例,作者除补充收集有关气象资料外,应将重点放在前人对该个例研究文献的收集、整理和研读上,全面了解他人从哪些方面做过哪些研究、获得哪些研究结论;然后,考虑自己准备在上述研究的基础上做哪些新的思考和探索、可能会获得什么新的认识或结论。

因为暴雨过程有新个例与历史个例之分,APRE引言开头略有区别。新个例宜以介绍暴雨过程开头,历史个例适合以诠释某地某类暴雨特征或介绍暴雨发生区域及其影响等开头。如,同样是研究北京2012 年“7.21”特大暴雨过程,赵洋洋等(2013)的论文投稿日期是2013 年3 月13 日,刘璐等(2015)的论文投稿日期是2014年1月21日,两篇论文完稿时间相差不到一年,前者论文引言以介绍暴雨过程开头,而后者论文则以介绍国内外暴雨研究历史开篇。再如,同样是研究2017年广州“5.7”特大暴雨过程中尺度系统并发表在《气象》上的两篇论文,田付友等(2018)以介绍暴雨过程开头,而伍志方等(2018)则从华南暖区暴雨的定义及其分类开篇,投稿日期分别为2017 年9 月4日和2017 年8 月6 日,前后相差不到一个月。可见,APRE 引言开头写法非常灵活,具体从哪个角度开头虽不完全取决于新个例或历史个例,但相对而言,新手或基层台站年轻预报员选择以介绍暴雨过程开头,可能更容易做到开门见山、紧扣主题。

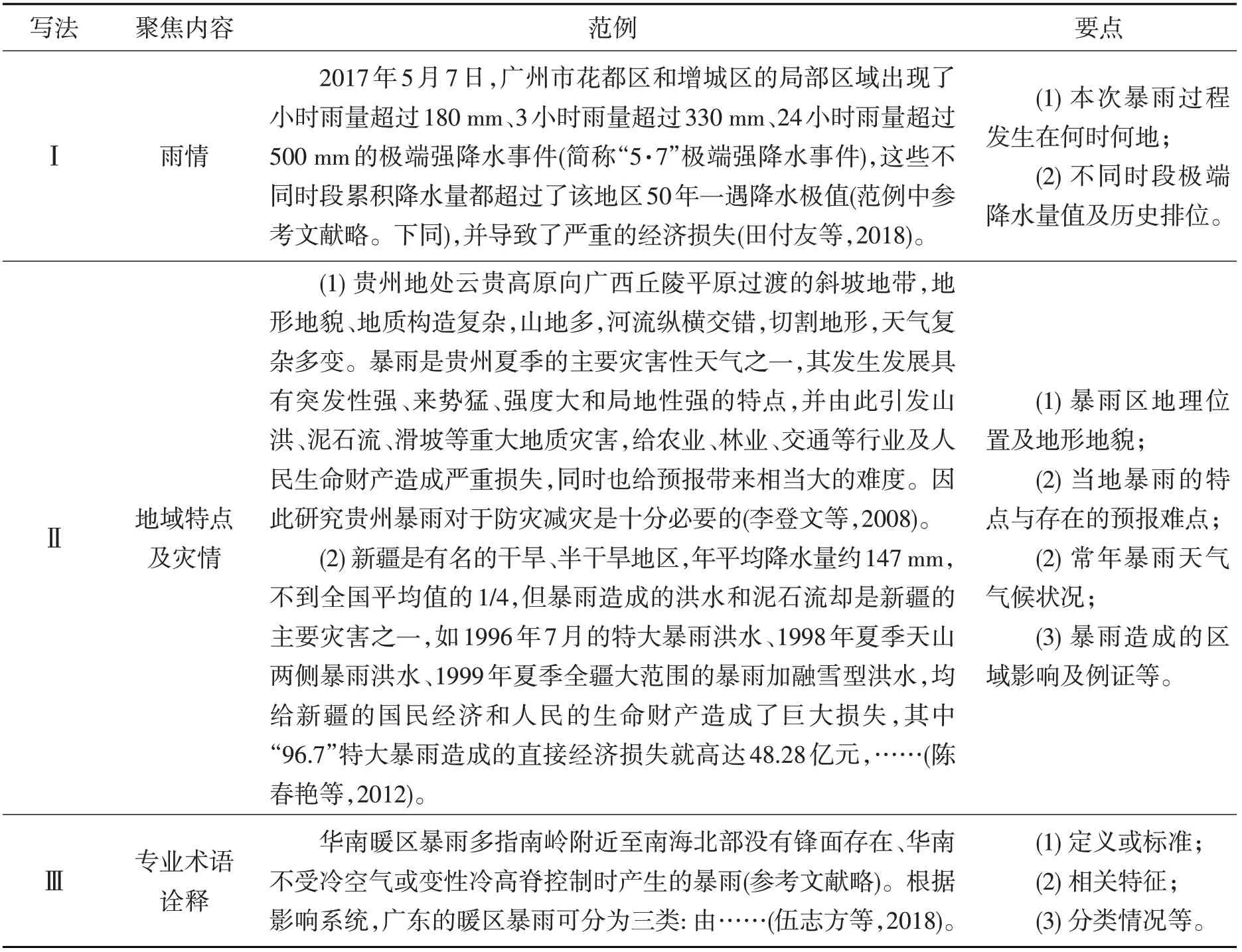

怎样陈述清楚这次暴雨过程的研究理由是APRE 引言开头写作的难点。APRE 引言开头对研究理由的陈述虽然依文而定、灵活多样,但大体上还是有章可循:1)介绍暴雨过程的雨情与灾情;2)简述暴雨发生区域的地理环境、天气气候特点及暴雨对该地区的影响;3)诠释不同类型暴雨或相关专业术语。对上述三种陈述内容举例说明如下(表2)。

表2 暴雨天气个例分析论文引言开头部分常见的三种写法举例Table 2 Example for the three common writing methods to the beginning part in the introduction of an analysis paper on the rainstorm event(APRE).

表2中,归纳了APRE引言开头三种写法的要点,写法Ⅰ也可称雨情开头法,从介绍本次暴雨过程的雨情着眼,较适合于极端性明显、造成灾情严重和社会影响极大的暴雨新个例;写法Ⅱ也可称区情开头法,从本次暴雨过程发生区域的地理环境、天气气候特点及暴雨对该地区的影响说起,较适合于对某一区域典型暴雨过程的环流特征、物理成因、中尺度系统发生发展演变机制、可预报性等作深入分析或补充分析的历史个例,其中,例(1)是从暴雨区域的地理环境条件开头,例(2)是以暴雨区域常年降水状况开头,但两例最终均落脚到了暴雨对当地的致灾影响上;写法Ⅲ也可称释义开头法,较适合于某一地区发生的典型暴雨新个例或历史个例,其研究或是为了解决分析典型暴雨或历史个例中模糊不清的问题,或深入探讨前人分析中未解决的问题,包括在新资料应用中发现的新规律等。总之,无论以何种写法开头,都要体现一个“新”字。

2.1.2 如何概述研究背景

在引言开头陈述清楚了对这次暴雨过程的研究理由之后,接下来就要概述与本研究相关的背景,这是引言的主干部分。概述研究背景的主要目的是表明学术研究的继承性和连续性、发现以往研究存在的不足或缺陷、明确本研究与前人或他人相关工作的区别、反映作者的科研道德和科研水平。要清楚概述研究背景,作者需要查阅大量的前人文献,充分理解这些文献内涵和适用性,以便全面了解本学科领域或专业方向的研究历程与现状,确保背景概述全面、准确、简练且有针对性。在写作中概述研究背景时,从网上检索到的相关文献成千上万,但不能都引入论文,所以引文必须精挑细选。挑选引文,要在确保针对性原则基础上把握时效性和权威性,尽量选新近发表文献、选高端学术期刊文献、选学术名家或大家经典文献。

引言写作中,为了保证研究背景的概述质量,要重视对科学问题的聚焦,或聚焦前人未解决的关键科学问题,或研究补充的、解释不够清晰的问题;如果撇开问题去概述研究背景,必然流于空泛,如按照类似“国内外学者对暴雨开展了卓有成效的研究,并获得大量成果”这样的线索去描述研究背景,就很难用有限的篇幅将其陈述清楚,且引文的针对性也难保证。因此,在概述前,必须先弄清楚此次暴雨是什么类型的或什么背景条件下发生的暴雨以及关注的是暴雨的哪些方面,然后再选择恰当的概述方法。通过聚焦科学问题对研究背景有两种概述方法:一是聚焦问题分区域介绍研究成果。例如,周泓等(2015)撰写的“云南省一次切变冷锋型暴雨过程的中尺度对流系统分析”一文,作者聚焦我国切变线暴雨的天气尺度特征、发生发展机制、降水落区判断等问题,依次对我国南方地区切变线暴雨过程、北方地区切变线暴雨过程以及云南省切变冷锋型暴雨过程的研究情况进行介绍和评述。二是聚焦不同问题依次介绍研究成果。例如,汤欢等(2020)的论文“一次高原东移MCS与下游西南低涡作用并产生强降水事件的研究”,作者先是聚焦青藏高原MCS如何东移影响下游降水的问题对国内外学者取得的系列研究成果进行概述。然后,聚焦青藏高原东移MCS与初生于四川盆地附近的西南低涡之间的关系问题对相关研究成果进行评述。无论是使用哪种概述方法,都是为了洞悉前人研究中还有哪些问题需进一步开展研究,进而引出论文的研究目的和意义。

2.1.3 如何收好尾

引言收尾主要是提出研究问题、指出研究目的,其中,如何提出问题是引言写作的难点之一。问题的提出,应建立在对相关背景文献的深入阅读和准确理解上,但问题提出之前往往要用几句话过渡,一方面表示对前人和前人科学贡献表示尊重,另一方面客观指出前人研究中的局限或不足。如“一次陕西关中强暴雨环境条件及中尺度系统分析”一文(慕建利等,2014),其引言中的过渡文字为“这些研究不仅在理论上揭示了陕西暴雨形成的条件和原因,而且对指导陕西大范围的、系统性的暴雨预报产生了积极的作用。但是,对于小范围的、突发性的、短历时的强暴雨预报的指导能力甚小,尤其是陕西中部地理环境复杂,大气环流表现为不同的形势,暴雨特别是极端暴雨形成的机理极其复杂,在现有认识和方法的基础上,暴雨预报时有失败或不理想的状况”。这些过渡文字为下文表明本文研究与前人或他人同类研究之不同起到铺垫作用。接着,该文引言这样结尾:“本次暴雨天气过程突发性强,暴雨发生前没有明显的影响系统和偏南风急流输送水汽和不稳定能量,暴雨区位于‘中纬度高压坝控制’之中,给暴雨的预报带来极大的困难,加之对该类暴雨研究极少,预报员很难找到暴雨预报的着眼点,从而使暴雨的预报出现了较大的误差。科学认识暴雨尤其是预报失败或预报误差较大的暴雨的环流特征及其发生发展规律是提高预报能力的必经之路。所以,本文分析研究了该次极端暴雨过程。”至此,关于陕西关中这次强暴雨过程,为什么值得研究、存在什么问题、研究目的何在都表述得非常清楚了。

APRE引言中,提出本文要探讨或解决的问题,可用直接陈述法和恰当设问法(表3)。直接陈述法是用陈述句直接表述研究问题,恰当设问法是以设问句间接呈现研究问题。

表3 暴雨天气个例分析论文引言结尾部分的两种写法与范例Table 3 Two writing methods to the end part in the introduction of APRE and the cases.

从表3中可见,相对于直接陈述法,使用恰当设问法能更清楚表明本文所要研究的问题,也更能引起读者的注意。

引言结尾处一般需要指出研究的“预期目的”,往往只有一两句话,但并非可有可无。预期目的在APRE中有两个作用:1)与文后“讨论”相互照应;2)让预报员或其他读者在阅读完全文后可以判断该文是否达到预期目的、其研究有无学术价值或实用价值。所以,预期目的在引言中一不能省略(除非显而易见、不言而喻);二不能模棱两可、模糊不清。表3 中各范例结尾几句话,对预期目的的表述都非常简练、清楚,值得参考和借鉴。

2.2 正文部分及其写作

APRE 的正文部分主要包括资料与方法、降水实况、环流形势、环境条件、中尺度系统分析、暴雨天气概念模型归纳,下文分别对其写作要点与求新讨论如下。

2.2.1 “资料与方法”不可或缺

从国内气象科技期刊上已发表的APRE 看,多数未将“资料与方法”单独作为一节,即使有的论文中有“资料与方法”这节内容,也十分简单,寥寥数语,信息不全。如,只说明使用了哪些资料,未说明选用这些资料的理由;“方法”抽象笼统,甚至只字不提。这可能与作者不了解“资料与方法”在学术论文中的作用有关。学术论文中之所以要专门用一节提供资料与方法详情,是为了让有条件、有能力、有兴趣的研究人员重复文中所作的分析,检验其分析结果的可信性。只要是科学研究,不仅要求研究结果具有科学价值,还必须能够“重复”,不能“重复”的研究,其研究结果不会为学术界认可。

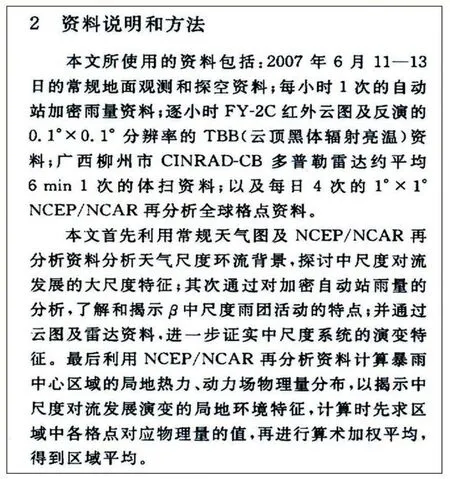

图1 “资料与方法”写作范例(摘自黄明策等,2010)Fig.1 Writing case of the materials and methods in APRE(adapted from Huang et al.,2010).

事实上,有的气象科技期刊,如《气象学报》《大气科学》《大气科学学报》,其发表的APRE 基本都有“资料与方法”一节。图1 给出黄明策等(2010)发表在《气象学报》上一篇APRE 对资料与方法的介绍。从中看到,作者在“资料说明与方法”中不仅说明了本文用到了哪些资料,还将这些资料在研究中所起的作用交待得十分清楚。在APRE 中“资料与方法”的具体写作,一般是将“资料”与“方法”两个部分分开来写。如赵洋洋等(2013)发表在《气象学报》上的一篇APRE,第2节标题为“数据与方法”,再细分为三个小标题,即“2.1 格点气象数据”“2.2 降水数据”“2.3 环流分型方法”,并分别对该文所使用的两类主要数据以及分析方法进行了详细说明。

由上述两篇范文可知,对“资料”部分,不仅要介绍本文用到了哪些资料,还要指出这些资料在文中分别起到什么作用。此外,对“方法”部分,首先要说明选择某一特定方法的理由;然后,说明本文采用这一(些)方法分别从哪些方面对“引言”中提出的问题进行研究。介绍研究方法时,对他人方法中的原理、适用性、推导过程等的引述应尽量简化;对本专业研究领域熟知的研究方法,可以采用提供参考文献的方式给出其出处。当前,一篇APRE 能否在学术影响力较大的核心期刊上发表关键看论文有没有新意,通过新资料和新方法的应用来展现论文的创新性无疑是一种顺利发表APRE的有效途径。

2.2.2 “降水实况”分析精细化与关键问题聚焦

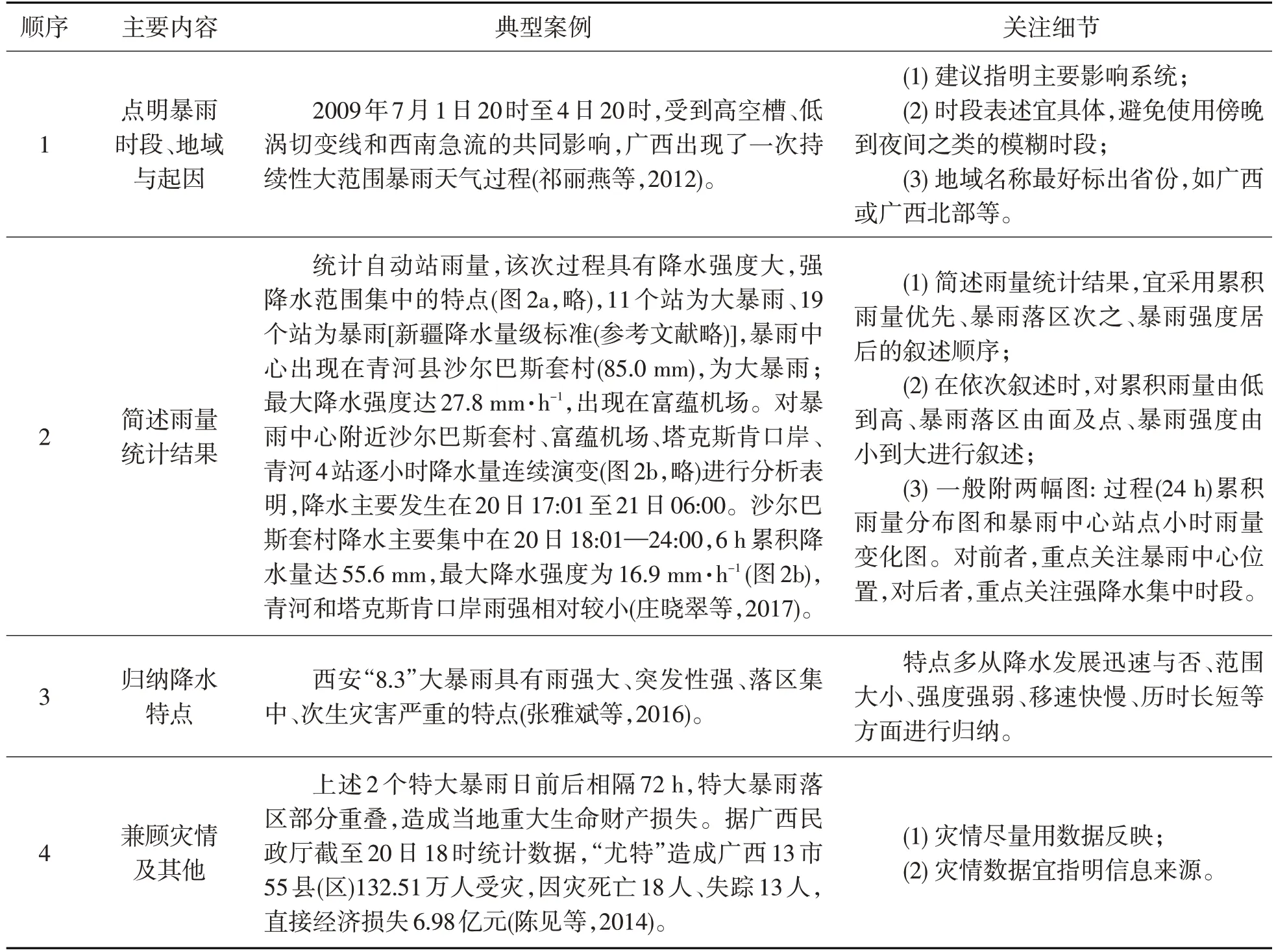

有的作者撰写的APRE,整篇论文质量不高,问题出在对降水实况的分析不够精细化,如对有关重要信息交待不具体、不全面;或因不了解“降水实况”的写法,写得条理不清、逻辑性差。“降水实况”在APRE 中起到承上启下的作用,目的是以此为出发点寻找预报中的难点和重点问题或暴雨形成机制中未解决的问题,只有厘清了这些问题,下文分析才有着眼点、突破口和学术探讨价值。在高度概括暴雨过程的降水实况时,可能会涉及降水的影响系统、时间、区域、强度、特点以及灾情等,为了便于基层预报员理解和掌握“降水实况”的写法,将其写作可能涉及的内容按照逻辑顺序并结合典型案例归纳于表4中。

由表4 可知,在APRE 写作中要做到降水实况分析精细化,就应当对雨量统计结果进行准确、全面、清晰地描述。对其中需要关注的细节补充说明如下:1)累积雨量由低到高,指根据需要统计暴雨区内24 h累积雨量(或过程累积雨量)分别超过50 mm (暴雨)、100 mm(大暴雨)、200 mm(特大暴雨)等量级的站次、区域、分布形态、雨带水平尺度(长或/和宽),并指出最大累积降水量出现在何处(暴雨中心)、量值多大。一般先分析国家自动站资料,后分析区域自动站资料,也可同时分析国家自动站和区域自动站资料。2)暴雨强度由小到大,指统计暴雨中心站(1个或多个)小时雨量变化,指出小时雨量分别超过10 mm、20 mm 或50 mm 等雨强的时段以及最大雨强出现在何时、量值多大。也可统计1 h降水量大于等于10 mm、20 mm或50 mm 的站次来反映强降水的范围(可附逐小时降水站次演变图)。3)灾情,在实际写作过程中往往与降水特点放在一起叙述,如慕建利等(2014)的一篇论文中对灾情的表述:“由于特大暴雨过程具有发展迅速、降雨强度大、移速快、历时短的特点,造成了宝鸡、咸阳、西安等地发生严重的山洪等灾害,给当地人民带来了巨大的生命和财产损失。据不完全统计,这场特大暴雨仅在关中地区造成9 人死亡,直接经济损失5 亿元以上。”就是随“特点”给出的。4)实时预报,暴雨实时预报结果属于表4 中未列出的其他信息,有的APRE会在“降水实况”的结尾部分提及当地各级气象台站或各种数值预报模式对暴雨过程的降水量级、落区等实际预报情况。如张雪晨等(2013)的一篇台风暴雨个例分析论文的“降水实况”一节最后指出:“以上特点决定了此次过程的预报难度大,且安徽省气象台晚间预报的最大量级也只是大雨到暴雨,实况降水量远远超出了这个预报量级。”通过对实时业务预报的回顾,进一步表明了该个例较高的研究价值。

表4 APRE“降水实况”的写作参考顺序与主要内容Table 4 Writing order and main content of the precipitation situation in the APRE.

另外,还有必要需要说明的是:表4中针对各项内容给出的典型案例摘自不同论文,并非每篇APRE 都必须呈现其中的所有信息,可以根据需要酌情选择。具体如何选择,则应充分考虑暴雨过程的影响系统、持续时间以及强降水的性质和范围等。“降水实况”的写作顺序也不是固定不变的,完全可以根据研究和表达的需要,对写作顺序作适当调整,如对降水特点的归纳,既可以在顺序2 中呈现,也可以在顺序3中给出。

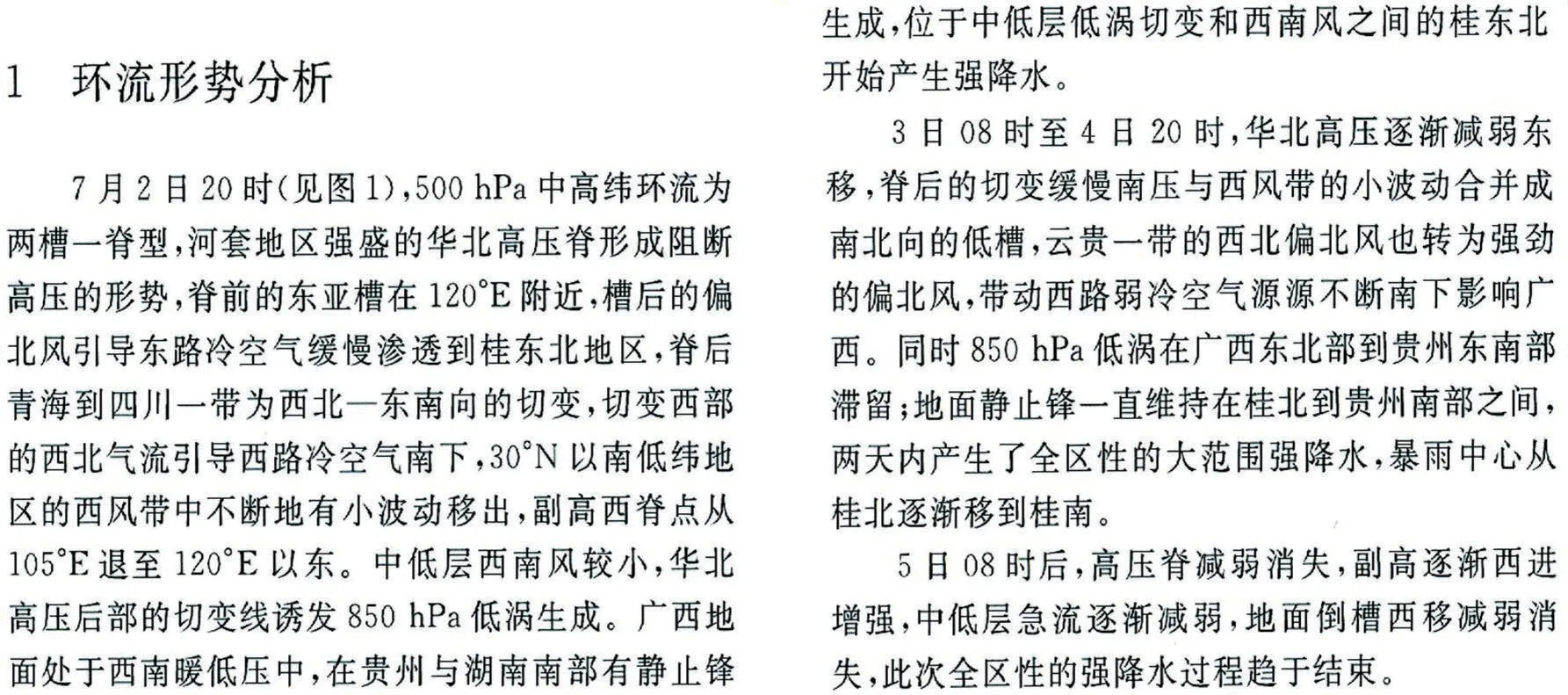

2.2.3 “环流形势”分析应当层次分明

暴雨天气发生需要相应的有利环流形势,在APRE写作中有必要对暴雨大尺度环流背景和天气尺度影响系统进行概述。作为这节内容的层次标题,多用“环流形势特征”“环流背景”“天气尺度背景条件”“天气系统”等术语,虽其表述不一,但分析内容大同小异,多以环流特征和影响系统为重点。其具体分析对象因对流层高度而异:中层500 hPa,主要关注高纬度地区环流型,中纬度地区西北太平洋副热带高压、大陆高压,低纬度地区热带低压和热带辐合带等;高层200 hPa(或250 hPa),主要关注南亚高压、高空西风急流、辐散流场等;低层850 hPa(或700 hPa),主要关注切变线、低涡、急流等;地面,主要关注锋面系统、辐合线等。针对一些作者写作“环流形势”时层次欠分明,本文以祁丽燕等(2012)对2009 年7 月发生在广西的一次持续性大范围暴雨天气过程的环流形势分析为例(图2),略作说明。

图2 “环流形势分析”写作范例(摘自祁丽燕等,2012)Fig.2 Writing case of the circulation pattern analysis in APRE(adapted from Qi et al.,2012).

从图2 中可见,作者在第1 节“环流形势分析”第1、2、3 段分别对强降水发生前、发生期间、结束时的环流形势和影响系统进行了分析,重点放在强降水发生前和发生期间,其分析层次清楚、主次分明、详略得当。但不足之处是作者并未对上述分析结果进行小结,造成产生暴雨的天气尺度系统和背景条件不够明晰。

通常APRE 中对“环流形势分析”应有一个“小结”,主要关注三个方面: 1) 暴雨过程的主要影响系统;2)有利的系统配置;3)暴雨落区与主要系统的位置关系。如“一次华南西部低涡切变特大暴雨的中尺度特征分析”一文(黄明策等,2010),其中单独用一个自然段给出了对环流背景的分析结论。对其转述如下:“分析表明:高原东部高空槽经向度加大,迅速东移南压,中低层西南涡移入广西,并沿切变线东移,使广西区域低层辐合加强,西南急流加强以及地面浅薄冷空气的斜压作用是暴雨产生的主要天气尺度系统。这些天气尺度系统的有效合理配置及相互作用,为中尺度系统的发展提供了十分有利的背景条件。”此“小结”不仅指明了暴雨产生的主要天气尺度系统,也指出了各系统的配置与作用。

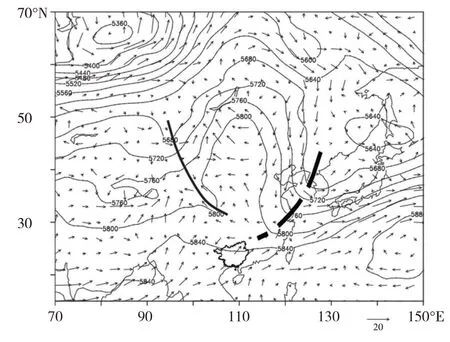

对暴雨过程环流形势的分析一般都要辅之以相应的天气形势图。从近些来发表的APRE看,其中的天气形势图趋少,甚至只给一幅综合性叠加图,将各高度场、温度场与地面气压场特征线以及高低空主要系统与暴雨区绘制在一幅图中,用以反映高低空系统与暴雨区的配置关系。也可直接用综合天气形势图概括,如以500 hPa位势高度场叠加850 hPa风场为底图,再将低涡、槽线、切变线、高低空急流(以带箭头线表示)等系统叠加在底图上,图2中范例的“图1”就是以这种方式制作的综合天气形势图(图3)。

图3 2009年7月2日20时500 hPa高度场(单位:gpm)与850 hPa风场(m·s-1)叠加图(粗黑实线为切变线,粗黑虚线为槽线)(摘自祁丽燕等,2012)Fig.3 Superposition of 500 hPa height(unit:gpm)and 850 hPa wind field(unit:m·s-1)at 20∶00 BT 2 July 2009(adapted from Qi et al.,2012).Solid line indicates shear line,and dotted line indicates trough line.

由于国内外大尺度全球数值预报模式对天气形势的预报水平越来越高以及同类暴雨过程发生发展的大尺度环流形势大同小异,有关暴雨过程环流形势分析的篇幅在近年发表的APRE 中明显缩减,但这并不意味环流形势分析在APRE 写作中可有可无,只是对作者分析什么、怎么分析、如何凝练提出了更高要求。“环流形势”写作中容易出现的问题除了层次不清楚外,再就是抓不住重点,具体表现:一是不重视地面图分析,地面系统的作用常被忽略;二是强降水到底由什么系统造成,交待不清;三是没有明确指出强降水落区与地面或中低层系统的位置关系。使暴雨环流形势分析重点突出要把握两点:1)着眼于暴雨发生前、发展中和减弱结束时的环流背景与重要天气系统;2)落脚到不同系统的位置、强度、移速、垂直发展高度变化与暴雨发生发展的对应关系上,从而印证此次暴雨过程的降水特征。如杨成芳等(2012)对山东一次大暴雨过程天气背景的分析指出:“从雨区与高低空天气系统的配置看,强降雨主要发生在925 hPa 切变线附近,降雨分布在925 hPa切变线的东北风与850 hPa切变线的西南风叠置区域。”作者对此次强降水落区与暴雨主要影响系统的位置交待得十分清楚。

2.2.4 “环境条件”分析应面向暴雨形成机制

暴雨发生发展及维持不仅需要有利的大尺度环流背景,还需要有利的环境条件,主要包括不稳定条件、水汽条件、动力条件。APRE 写作中,在暴雨发生的环境条件及其相关物理量诊断分析中出现的问题也不少:分析目的不明确,忽视暴雨形成机制,局限于“看图说话”;未突出本次暴雨个例不同于其他同类暴雨过程的特征,缺乏独特认识;简单重复教科书中已有的原理和预报员熟知的知识点;单一分析环境物理量演变,没有兼顾其与天气影响系统发生发展、地面降水增强减弱的关系;环境场诊断分析的先后顺序安排随意。原则上,环境场诊断分析,先作天气动力学诊断分析,即先分析产生暴雨的热力(对流不稳定)和水汽条件,再分析动力触发机制、地形影响等。对各条件具体分析什么、怎么分析讨论如下:

(1)热力条件。暴雨通常包含对流性强降水,一般都产生在高温高湿并具有强位势不稳定的区域(陶诗言等,2001)。假相当位温(θse)能够反映大气的温湿状况,其水平分布代表大气中能量的分布特征,垂直分布反映大气对流不稳定,θse随高度增加减小得越快,气层对流不稳定性越强。APRE中对于暴雨的热力条件,多通过分析大气对流稳定度(∂θse/∂p)分析过暴雨中心所作的不同时刻的θse经向或纬向剖面图,反映不稳定层结位于哪一高度范围及其强度。近年来发表的APRE中,常用探空资料分析大气层结稳定度和对流发展,即选用暴雨区或邻近区域1~2 个探空站分析其探空曲线,重点关注暴雨发生前对流有效位能(CAPE)和对流抑制能量(CIN)变化是否有利于对流发展,同时兼顾K指数、SI 指数、抬升指数(LI)等对流参数的变化。对CAPE 的计算,如果是午后暴雨还需要使用暴雨发生前的地面温度和露点温度对08时的探空进行订正。

(2)水汽条件。暴雨的形成要有充沛的水汽供应,且暴雨区中低层水汽达到饱和,这已成为共识。考虑到水汽对暴雨的作用及其影响一般发生在对流层中低层,APRE实际写作中对水汽条件的分析,使用较多的物理诊断量有3个:1)暴雨过程各时次整层(1 000—200 hPa,各地层次范围有区别)垂直积分水汽通量,以此分析暴雨过程水汽是否充沛、主要来源于何地及其通过什么系统输送到暴雨区;2)暴雨区水汽收支,通过分析暴雨区水汽收支,弄清各层不同方向水汽输送是否存在明显差异;3)暴雨期间不同层次水汽通量散度,通过对水汽通量散度的分析,揭示哪一层水汽辐合大值区与暴雨区相吻合。基于水汽一般集中在700 hPa以下,APRE中常用700 hPa以下积分的水汽通量和水汽通量散度分析水汽来源和聚集,并给出对应的图。另外,暴雨中心站点水汽通量散度的时间变化与该站点降水强度变化的对应关系也是关注的一个重点,即过暴雨中心站点作水汽通量散度时间-高度垂直剖面图,分析辐合中心的高度(可能存在向下传播)和量值(强度)随时间变化,揭示其与降水开始、降水最强和降水减弱相对应的辐合中心强度变化。

不少已发表的APRE 中,将低空急流作为对暴雨影响的水汽条件来分析,正是考虑到低空急流是一种动量、热量和水汽的高度集中带,被认为是给中纬度暴雨提供水汽和动量最重要的机制(丁一汇,2005),因此有些暴雨过程中将其作重点分析,特别是南方暴雨,通过加强对925 hPa超低空急流的分析,给出暴雨过程超低空急流的演变图,揭示其对水汽输送的影响,并尽可能与边界层现象联系起来。

(3)动力条件。暴雨的发生发展,除了要有源源不断的水汽输送和水汽在暴雨区大量聚集之外,还要有动力触发和抬升机制。已发表的APRE 中,使用较多的反映大气动力场特征、描述大气运动性质和特点的物理量有涡度、散度、垂直速度、螺旋度、位涡、湿位涡等。具体使用这些物理量时,主要是利用从暴雨过程开始前到其结束时段过暴雨中心站点或暴雨区平均的各动力参数的时间-高度剖面图,分析对流层不同高度动力参数在暴雨开始、最强和结束时的时空演变,围绕有利于暴雨形成和加强的“低层辐合、高层辐散”的动力结构展开,重点关注正涡度区、辐合层和上升运动区的范围和强度的时空变化与暴雨落区和强度的对应关系,揭示有利于暴雨发生发展和维持的垂直结构与配置。

近年来核心期刊发表的APRE 中,对对流层各高度涡度、散度与垂直速度场的分析越来越少,因为同一地区暴雨过程的动力垂直结构与相互耦合结果大同小异,若对暴雨发生发展的作用不大,一般都可省略。需要注意的是,在APRE“动力条件”分析部分,应区分不同尺度动力触发作用的分析,如大尺度、中尺度和风暴尺度的触发作用,其中风暴尺度的动力触发是目前关注的重点和难点,对其分析一般基于高时空分辨率的监测资料(区域自动站、风廓线雷达、多普勒雷达等)或中尺度数值模拟结果。

(4)地形影响。地形在暴雨发生发展中的作用已得到普遍认同(陶诗言,1985;翟国庆等,1995;薛纪善,1999;黄士松和李真光,1986),它既可作为天气系统的触发机制和组织机制,也可引起天气系统的增强、减弱和移动。地形对暴雨发生发展的作用主要表现为动力作用,包括有利的地形抬升对对流的触发作用、地形阻塞导致对流和降水增强、地形迫使气流绕流而在背风坡形成辐合等(斯公望,1990;陈明等,1995)。另外,特殊地形与近地面层风场的配合在局地强降水中具有重要作用,如山谷口迎风坡、下风坡地形和绕流出口区以及沿海向风岸和山地迎风坡区,往往是极强降水的易发地。因此,APRE写作中,常通过对不同时次地形高度与地面自动站风场叠加图的分析,揭示地形抬升对暴雨的作用。要分析清楚地形的影响,首先,要明确是什么山、什么走向、山的高度是多少,尽量避免空泛的定性描述以及带有猜测性或不确定性的分析结果,要有必要的数据支持;其次,如果存在地形抬升作用,还要通过定量分析山前垂直速度增大或水汽辐合增强等来佐证。至于地形抬升作用到底对暴雨能产生有多大贡献,仅从风场变化不足以真实反映出来,还必须通过数值试验作进一步验证(黄明策等,2010)。

不同的APRE 中,相关层次标题并非都要用热力条件、水汽条件、动力条件、地形影响等,可以根据分析结果将有利的环境条件具体化,凝练出立意清晰、一目了然的标题,如“热力条件”改为“上干冷下暖湿的不稳定层结是暴雨形成的有利条件”、“水汽条件”改为“异常充足的水汽是形成极端暴雨的关键条件之一”、“动力条件”改为“低层强辐合与高层强辐散耦合是触发暴雨的重要动力机制”等。

总之,要提高暴雨发生发展环境条件的分析质量,必须面向暴雨的形成机制,其中准确把握暴雨的性质很关键,其性质不同,分析重点区别较大。如持续性暴雨过程,首先,要分析形成持续性暴雨的稳定大尺度背景条件,因为控制持续性强暴雨的是稳定的长波或超长波系统,而非天气尺度系统,持续性暴雨的发生必须考虑大尺度背景,唯有稳定的大尺度背景,暴雨才有可能发生;其次,确定引发持续性暴雨稳定的大尺度背景条件之后,再对中低纬天气系统特别是引发强降水的重要天气系统进行分析;最后,分析清楚了天气尺度系统,再讨论水汽输送特征、冷空气活动特征、中尺度活动等,并指出强降水出现的区域。

2.2.5 “中尺度系统分析”要突出其目的和要点

暴雨是一种中尺度现象,其产生与中尺度对流系统(MCS)的新生、移动、合并、发展加强与维持关系密切。深入分析暴雨的MCS结构特征和发展演变,不仅对揭示暴雨形成机理具有重要作用,还可为强降水天气短临预报和预警提供重要参考依据,MCS的发生发展情况可通过分析卫星、雷达、地面自动站等高时空分辨率监测产品获取。缺乏学术创新或业务指导性的“看图说话”是APRE中对MCS分析最突出的问题,要避免或解决这一问题,首先必须明确中尺度分析的目的,将其分析落脚到揭示中小尺度系统的形成发展规律上,或动力触发条件方面,如阵风锋的对流触发作用、雷暴高压、冷池等;二是学习掌握有关中尺度分析方法。

(1)基于卫星监测的MCS分析研究。卫星多通道监测及其反演产品可以揭示MCS 的结构和发展演变规律。由于卫星红外云图反演的相当黑体亮度温度(TBB)在一定程度上能够定量反映大气中对流活动的强弱,TBB 值越低,对流发展越深厚,因此在APRE 写作过程中常选用TBB来分析MCS。一般选取-52 ℃作为中纬度陆地区域、-65 ℃作为热带地区的深对流云识 别 阈值(Meisner and Arkin,1987;Machado et al.,1992;Mapes,1993;Chen and Houze,1997;郑永光等,2004;祈秀香和郑永光,2009)。Maddox(1980)用3 h时间分辨率的静止卫星增强红外云图,以-32 ℃和-52 ℃的TBB 值将美国中部出现的近圆形、α中尺度系统定义为MCC。马禹等(1997)按照Orlanski (1975)的尺度划分标准,结合MCC的定义,对MCS种类进行细化,分为为MαCS、MβCS、MγCS,该分类方法目前在APRE中使用较多。另外,对流云团的生命史一般分为发生发展、成熟、减弱消亡三个阶段,各阶段以对流云团的云顶亮温划分,不同地区暴雨过程中其划分所依据的对流云团云顶亮温阈值略有不同。综合来看,不同地区MCS的强天气表现特征不同,且产生强天气的阶段和相对于MCS的位置也存在复杂的表现形式(苏爱芳,2015)。

在APRE 中,使用逐小时卫星云图分析中尺度天气系统演变的步骤如下:1)根据降水过程,提供强降水从开始、最强到减弱消失不同时次有代表性的云图(一次过程给一幅图是不够的);2)将逐时云顶TBB 变化与降水量变化联系起来进行比较,TBB最小值(负最大值)与小时雨量最大值(最强降水)不一定同步,要分析原因;3)关注云团覆盖区域,提供云顶TBB量化值;4)有云系(团)向暴雨区移入(也可能是原地新生)时,往往对应某地降水开始,云系(团)移出(也可能原地减弱消失),某地降水结束。如张雪晨等(2013)在分析安徽一次远距离台风暴雨中尺度对流系统时,认为出现-32 ℃云顶亮温是对流云团发生发展阶段的条件;其进入成熟阶段的条件是云顶亮温小于-32 ℃的区域长轴约为2个纬距,短轴约为1个纬距,覆盖面积达到20 000 km2,同时对流云团边缘TBB等值线变得密集、梯度开始增大,甚至出现-50 ℃的上冲云顶;减弱消亡阶段的条件是冷云盖变暖,云顶亮温小于-32 ℃的区域逐渐变小,对流云团边缘TBB 等值线变得均匀,梯度减小。对流云团是否在暴雨区上空维持,则要从环境风场判断,即看承载层的平均风向和对流云团的平流方向,如果平流和传播的矢量和基本为零,暴雨区上空对流云团则能维持。而黄明策等(2010)分析华南西部一次特大暴雨中尺度对流云团的活动特征时,认为云顶亮温小于-52 ℃时MCS 为生成阶段、云顶亮温小于-90 ℃进入发展阶段。

用卫星云图分析中尺度天气系统,只有将云系(团)演变同高空和地面系统发生发展、地面降水增强减弱和维持联系起来才有意义。这种关联性综合分析,应建立在对雨情分析和环流背景分析细致精当的基础上,并尽量在卫星云图上叠加相关信息。如俞小鼎(2012)对北京2012 年“7.21”特大暴雨成因的分析,通过对7 月20 日20 时叠加700 hPa 风、温度、露点分析场及地面冷锋的风云-2E 高分辨率红外云图的精细分析指出,整个河套地区存在一个具有类似台风的螺旋雨带特征α中尺度涡旋,并揭示这个类似热带气旋结构的涡旋的形成发展与“7.21”特大暴雨之间的密切关系。再如,慕建利等(2014)对陕西关中一次强暴雨中尺度系统的分析,给出造成暴雨的α中尺度系统(MαCS)发生发展期间逐时TBB及其后1 h降水量与地形的关系图,图中清楚显示了MαCS发生、发展加强、减弱消亡的全过程及其与强降水雨团的关系以及关中特殊地理环境对它们的影响。上述制图、用图技巧和多要素综合分析方法值得参考借鉴。

(2)基于雷达监测的MCS分析研究。当前已发表的核心期刊APRE中,常利用基本反射率因子图、径向速度图和风廓线图等雷达产品对MCS及降水成因进行分析。

(Ⅰ)雷达基本反射率因子分析。通过分析雷达反射率因子分布图,能够揭示对流回波单体或中尺度强回波带与地面中尺度雨带的对应关系,但在APRE 中使用反射率因子分析暴雨中尺度对流系统时要注意选择适量的雷达回波图,以3~6幅为宜,其中,暴雨发生前1幅,降水最强阶段2~3幅,减弱阶段1幅;同时,对给出的每幅图,在正文分析中都要提及,否则,就不必给出。具体分析中,要将雷达回波演变与影响系统的发生发展、地面降水增强减弱联系起来,或是将强降水的形成、持续与增强同(强)回波带的生成、稳定与发展以及回波顶高变化等联系起来,进一步揭示暴雨的形成与发展过程,避免“看图说话”。

另外,在APRE 中常会用到反射率因子垂直剖面图,即对强回波或超级单体回波沿入流方向穿过强中心作垂直剖面图。从剖面图上看MCS 的内部结构特征,重点关注≥50 dBz(或45 dBz等)回波顶的高度,是否高于0 ℃层高度,强回波高悬在什么位置,是否表现为有界弱回波区结构等。如果用的是组合反射率因子图,一定要考虑图上过多零度层亮带的干扰。

(Ⅱ)雷达径向速度分析。多普勒天气雷达速度产品能很好地反映降水或降水云体的风场结构,如中尺度辐合、中尺度切变线、中尺度辐合线、低空急流等造成暴雨的中小尺度系统,雷达径向速度产品都可捕捉到(王福侠等,2014)。利用径向速度产品分析判断中小尺度系统的发展演变规律,对暴雨临近预警具有预报意义。在APRE中分析径向速度产品,主要关注点:一是高、低空急流,深厚持久的低空急流是大范围暴雨的主要速度特征之一,高空急流是大范围暴雨和区域暴雨共有的速度特征;二是中尺度辐合,如中尺度辐合线、β中尺度辐合、γ中尺度辐合,以及通过分析中小尺度辐合、中小尺度风速切变和气旋性辐合的发展过程及持续时间揭示强降水的发展演变及形成机制。

有的作者在APRE 中分析径向速度产品会提到“逆风区”“牛眼”等特征,这只是一种现象,其物理实质是什么?是风场辐合、还是中尺度涡旋?与当地强降水形成有何关系?对“现象”背后的原因要进行深入分析并给出科学解释。

(Ⅲ)雷达风廓线产品分析。借助雷达风廓线图可以直观显示低层暖湿气流的变化,强对流风暴有组织发展前都伴随着整层暖平流加强,降水峰值出现一般都与低层暖湿急流加强、中低层风切变有关(张雪晨等,2013)。因此,在APRE中分析风廓线图,重点要关注风场演变在揭示MCS发生发展过程中具有的预示作用。

由于不同地区、不同气候条件下不同类型天气过程的雷达产品特征和质量不尽相同,这增加了各种雷达资料应用的复杂性,需要作者尤其是一线预报员不断总结经验,分析比较不同天气背景下、不同季节雷达产品的特征,并在必要时改进其阈值设置。

(3)基于地面观测的MCS 分析。有的APRE 中会利用地面加密自动站观测资料分析MCS。例如,通过对高时空分辨率加密自动雨量站资料的分析,揭示地面降水和暴雨过程的中尺度特征;也有用地面自动气象站分钟级风、温度和湿度资料分析地面中尺度天气系统的发展演变。其分析重点关注: 中尺度风场辐合线位于何地,其左、右两侧各吹什么风;地面强降水落区及其强弱随着中尺度辐合线的移动、位置、强度如何变化;地面风场与1 h变压场对中尺度风场辐合线演变的反映等,以及地面中高压、中尺度锋发展演变与暴雨中尺度机制等的关系。

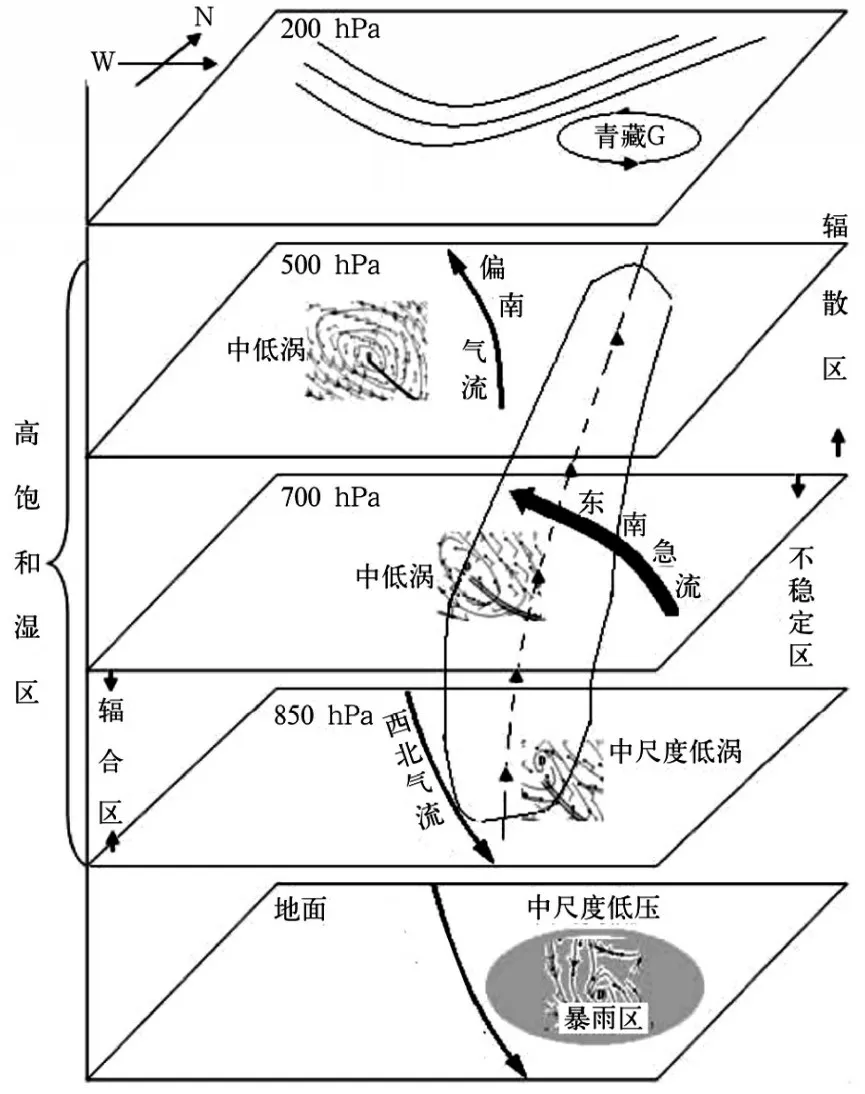

2.2.6 “暴雨天气概念模型”要尽量刻画高低空典型系统的相互作用及其形成机制

APRE 写作中,有的作者会综合环流背景和环境条件的分析结果,归纳本次暴雨天气过程的概念模型,随文给出其三维概念模型图。如,庄晓翠等(2017)在分析新疆北部2013 年6 月20—21 日区域性暴雨天气成因并与前期南疆暴雨对比后,制作了阿勒泰地区东部暴雨天气过程概念模型图(图4),针对模型图,作者从高层(200 hPa)到中层(500 hPa),再到低层(700 hPa与850 hPa)和地面,分别描述了各层天气系统及其对暴雨发生发展的作用。再如,杜小玲等(2016)利用多种资料分析了2014 年7 月贵州一次持续性暴雨过程的中尺度环境场特征及贵阳极端降水成因,并以多个时次不同要素资料进行合成分析,构建了此次梅雨锋西段持续性暴雨三维的天气学模型(图略)。

APRE中是否需要归纳暴雨过程的三维概念模型或天气学模型,可从两个方面考虑:一是此前是否有人对此类暴雨的概念模型或天气学模型进行过归纳;二是即使前人对此类暴雨的概念模型或天气学模型有过归纳,但存在不够全面或准确等问题,需要重新完善。并非每篇APRE中都需要归纳暴雨天气概念模型,如果模型能较好地刻画高低空典型系统的相互作用及其形成机制,对加深特定区域特定类型暴雨天气认识和提高其预报准确率还有帮助的。

图4 阿勒泰地区东部暴雨天气过程概念模型(摘自庄晓翠等,2017)Fig.4 Concept model of rare rainstorm event in eastern part of Aletai(adapted from Zhuang et al.,2017).

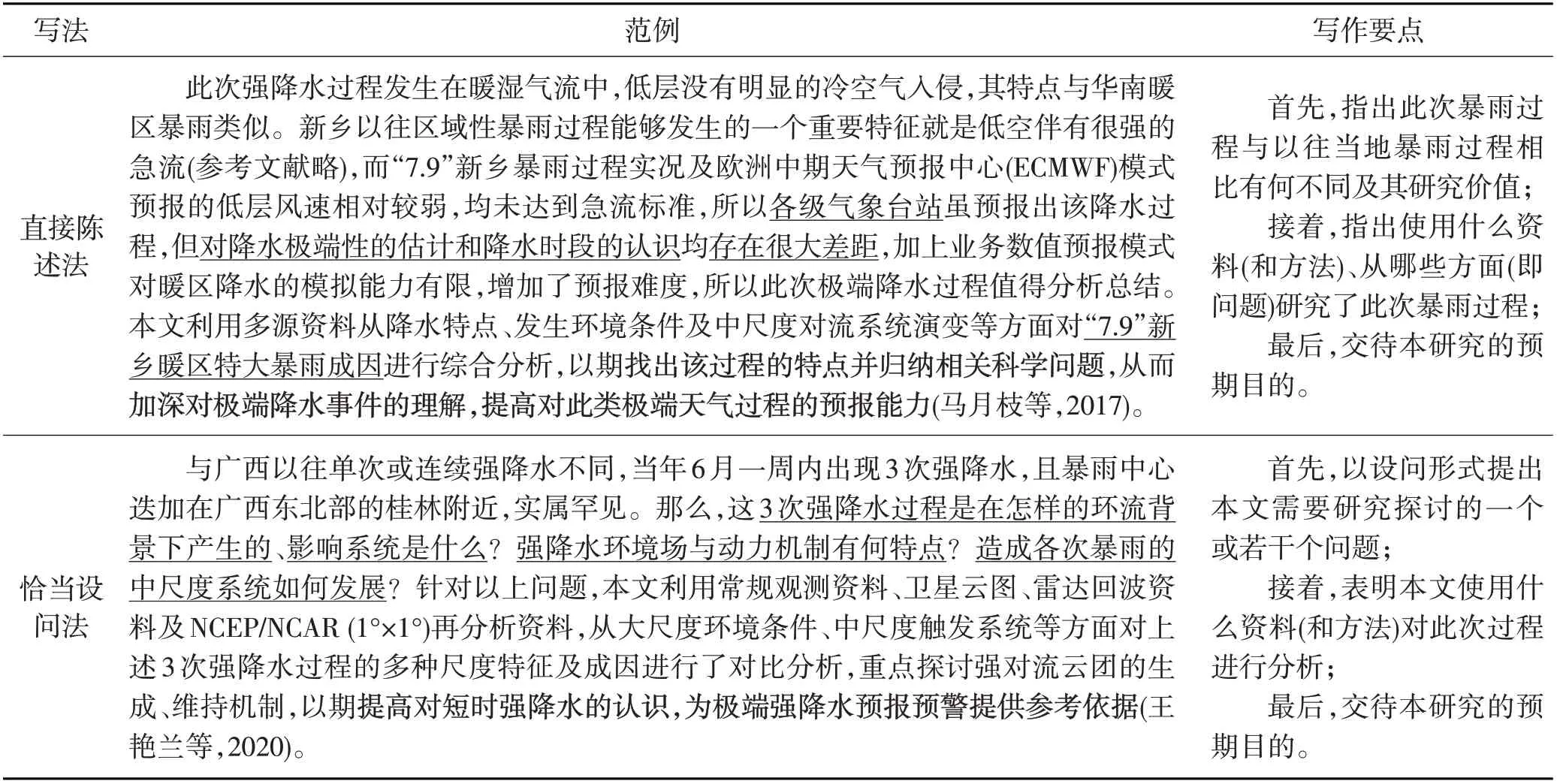

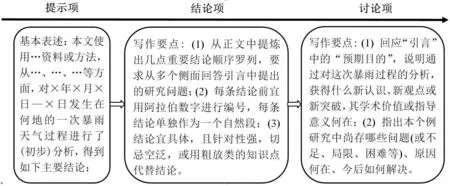

2.3 “结论与讨论”及其写作

“结论与讨论”在APRE 中篇幅不大,但要写好也非易事。此部分一般包括三个信息项,即提示项、结论项、讨论项。提示项是指标题“结论与讨论”与结论项之间的一段过渡文字,便于引出“结论”,起提示作用。结论项是从正文中提炼出几点重要结论顺序罗列,要求从多个侧面回答引言中提出的问题,正文中没有分析到的内容不能写进结论项。讨论项要求阐明本研究能给预报员或其他专业人员带来哪些启发和新的思考,并尽可能指出本研究还存在哪些问题及其解决途径或方向。上述三项的参考写法见图5。

图5 APRE结论与讨论部分的参考写法Fig.5 Informal writing of the conclusion and discussion in APRE.

相对而言,上述三项中的结论项最难写,其写作质量主要取决于作者对正文部分专业问题的学术认识与分析水准,也与作者对分析结果的提炼概括能力有关。一篇APRE,其结论项通常需要涵盖若干关键点:1)此次暴雨过程的特点及其发生的有利环流形势,其中哪一(些)系统为暴雨发生提供了有利的天气尺度背景条件;2)暴雨区水汽的源地与输送特征(或路径);3)暴雨过程的触发系统,系统如何形成并起到何种作用;(4)是否存在地形影响与作用;(5)暴雨区中尺度降水过程与卫星云图上中尺度对流系统(MCS或MCC)生消演变的关系,暴雨落区与MCS或MCC的位置关系;(6)雷达探测产品能否证实暴雨发生前后有关重要系统(如低空急流、辐合线、垂直风切变等)的存在和作用。

另外,图5中讨论项提到的回应“引言”中的“预期目的”,是指针对诸如“进一步提高对这类暴雨形成条件和机理的认识,为当地此类大暴雨实时业务预报提供参考依据”这样的目的,就本文是否实现这一预期目的略作说明,最好能归纳出当地预报员今后遇到类似暴雨过程时,在掌握大尺度环流背景和主要影响系统的前提下重点关注和分析什么系统的生消演变、相互作用及其位置变化对暴雨落区、强度变化以及是否持续的指示意义。此外,“讨论”中要客观指出本个例研究中悬而未决的问题,问题要逐一罗列出来,并对如何解决这些问题给出确切的思路或方向。有的作者不重视“讨论”写作,三言两语,无足轻重。例如,说“本文对这次暴雨过程的成因进行了初步分析,但仍有一些问题需要后续开展大量研究工作做进一步探索”,既不清楚究竟存在哪些问题,也不知道后续如何研究。这样的“讨论”无任何意义,对有兴趣和能力研究此类暴雨的后来者没有帮助。

3 其他相关问题

本文仅从题名、引言、正文、结论与讨论部分对APRE 的写作要点和求新问题进行了讨论,但实际写作中还有一些问题也值得注意。

(1)在主体部分的构思与写作上下功夫、花气力。APRE 的写作难点主要存在于主体部分,包括资料与方法、降水实况、大尺度环流形势与环境条件、中尺度对流系统演变特征等,克服其难点,需要作者充分利用分析与综合方法,以创新点为轴心,分解主体,扩展思路,深化认识,揭示本质,理顺关系,综合概括,形成资料与观点的统一、论点与论据的融合。主体部分写作风格因人而异,但都应做到“思路清晰、观点明确、语言简练、逻辑性强”(王玲,2004)。原则上,分析暴雨个例应先说明使用的资料和研究方法,并概述降水实况;接着分析暴雨的环流形势和物理条件,即产生暴雨的环流背景、热力和水汽条件、动力触发机制、地形影响等;再分析中尺度特征(主要利用卫星云图、雷达产品、地面加密自动站资料来完成);最后,作综合分析(若有可能),归纳暴雨天气的概念模型。

(2) 加强新资料、新方法的应用。对一次暴雨过程,能否分析出新意,新资料、新方法应用很重要。分析用的资料时空分辨率不高,就很难得到有意义的结论,如NCEP 1°×1°再分析资料,对局部暴雨研究分辨率太低,宜用0.25°×0.25°再分析资料或ECMWF ERA Interim(0.125°×0.125°)再分析资料。再如,分析造成暴雨的MCS 的作用和特征,仅靠常规观测资料、自动站资料和NCEP 再分析资料是不够的,还需借助多普勒天气雷达、风廓线雷达、双偏振雷达等探测资料进行补充分析。总之,要多用本地本单位本人所掌握的第一手探测新资料,如加密自动站、探空、雷达、闪电定位仪、GPS水汽、微波辐射计、外场试验等资料。

(3)明确暴雨过程的性质或类型。将APRE 写出新意确实不易,但并非不能突破,关键是要有求新意识、求索意愿与求实精神,具体到某次暴雨过程,先通过对其雨情、灾情的概括,联系当地以往强降水记录,总结此次过程的特点;再结合我国各级气象台站业务上使用的主要数值预报模式(如T639、ECMWF、JMA等)对此次过程的预报表现,提炼出本文要研究解决的科学问题。同时,开宗明义,确定此次暴雨过程的性质或类型。不同性质或类型的暴雨过程,其分析角度和思路是不同的,把握此过程不同于当地以往同类暴雨过程的特点是开展暴雨个例研究的出发点,也是写作APRE的现实需要。

(4)归纳暴雨或强降水临近预警指标。研究的无论是以往或新近发生的典型或非典型暴雨过程,一个重要目的就是提炼出对当前预报业务和预报员有指导意义的预报预警着眼点,尤其是卫星云图或雷达回波图上的重要特征,诸如悬垂回波、中气旋、“列车效应”等,不应只是满足于说清楚暴雨的影响系统有哪些、环境条件如何、水汽从何而来等,这些内容在以往发表的诸多研究论文或教科书中基本都能找到。

(5)科研与写作双管齐下。从写作层面看,要真正写好APRE 的每一部分,作者必须以坚实的科学研究为基础,内修专业素养,外练写作技能,不断提高对暴雨机理及其预报理论的认识,克服写作疏漏,切忌盲目模仿他人文献,坚持在写作实践中锻炼研究能力、掌握研究方法、提高研究效率、积累写作经验(王银平,2007)。具体到APRE 写作求新,对于资料和方法、降水实况、环流背景和物理条件(动力、热力、水汽条件和地形作用)、中尺度系统演变特征、天气概念模型等部分,其内容可增可减、可详可略,结构上也并非严格遵循这一顺序,可视具体个例和研究重点酌情安排。