新能源微电网综合实验平台及教学研究

宋关羽, 王智颖, 李 鹏, 于 浩

(1. 智能电网教育部重点实验室(天津大学),天津 300072;2. 电气与自动化国家级虚拟仿真实验教学中心(天津大学),天津 300072)

0 引言

微电网是指由分布式发电装置、储能装置、能量转换装置、负载以及监控保护装置组成的小型发配电系统,既可以孤岛运行,又能在并网时作为配电网中的电源和负荷,在一定区域内实现自我控制、保护和管理等功能[1]。近年来,微电网以其灵活性和经济性方面的优势,在电力系统领域得到了广泛关注和研究。

借鉴国内外微电网实验平台和示范工程的先进建设理念及经验,建成了一套集成多种分布式发电设备的微电网综合实验平台,结构灵活、运行方式多样[2]。平台配置有综合监控系统、能量管理系统、保护控制系统等,具有装备完备、通用性与扩展性强等特点。

新能源微电网综合实验平台可用于开展研究生与本科生的分布式电源、微电网相关课程教学实践。学生通过开展各类分布式电源、微电网技术实验,了解相关技术及其发展方向,掌握分布式电源的基本运行原理、微电网系统组成结构及运行控制等。借助该实验平台,开展多种形式的分布式电源运行特性、并离网切换、控制器设计、能量管理策略验证等专业实验,综合运用所学知识,全面提升学生动手实操能力,做到课程理论与专业实践有机结合,从而全面提高学生的综合素质与能力。

1 实验平台设计

1.1 系统架构与硬件组成

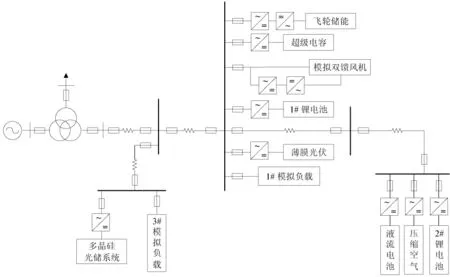

新能源微电网综合实验平台是一个低压400V交流微电网实验平台,其结构如图1所示。该系统内包括六条交流母线和六条模拟线路,用以连接多类型分布式电源和储能设备,组成微电网主要拓扑结构。

图1 微电网综合实验平台结构图

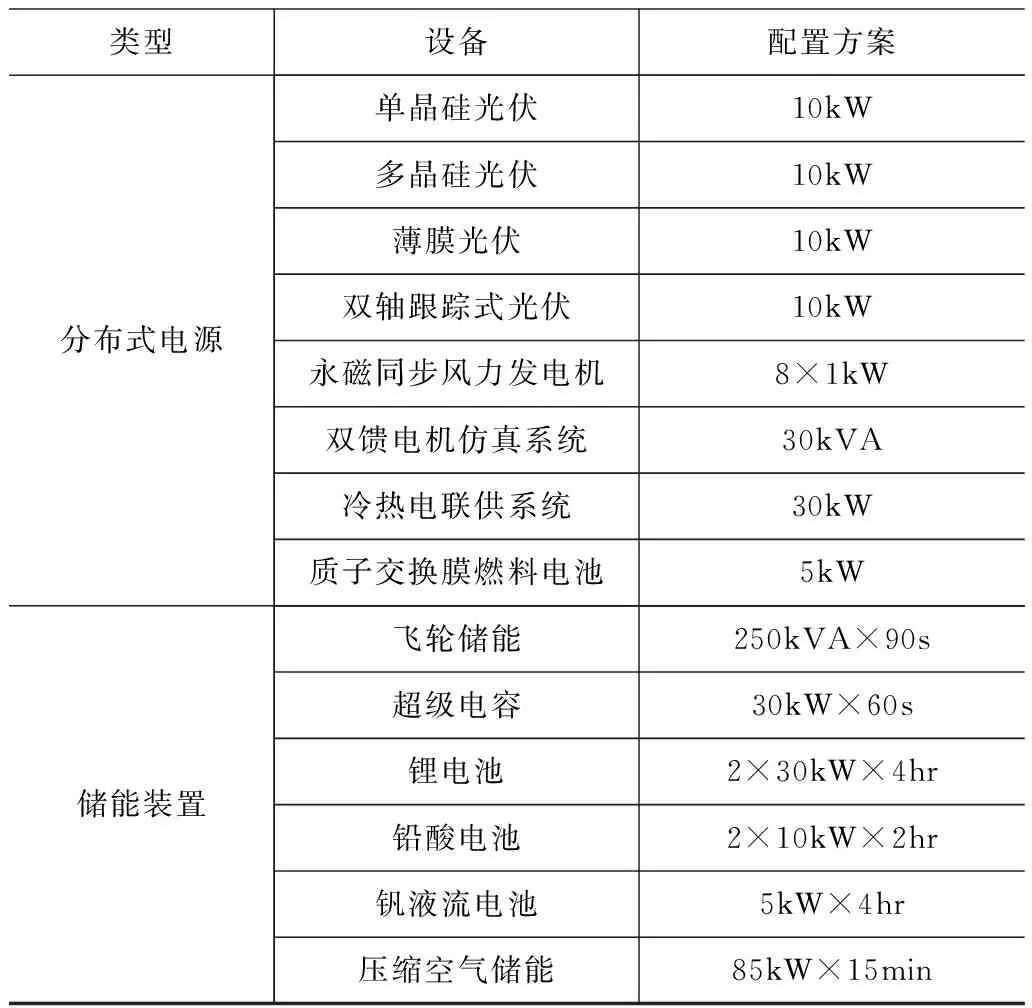

该实验平台中包含了多种分布式电源,如光伏(单晶硅、多晶硅、薄膜、太阳能跟踪式光伏)、风机(双馈、永磁直驱)、燃料电池(质子交换膜)、微型燃气轮机等。实验平台中接有多种功率型和能量型储能设备,前者如飞轮储能和超级电容,后者有铅酸电池、锂离子电池、液流电池、压缩空气储能等。实验平台中还有三组干式负荷,均可作为阻性、感性或容性负荷使用。具体分布式电源及储能设备分类及参数如表1所示。

表1 微电网设备和参数

1.2 集中式管理系统设计

综合实验平台采用远程操作的、可视化的集中式管理系统CMS(centralized management system)进行模块化管理,主要功能可分为四部分:①SCADA;②保护与控制;③模式控制;④能量管理。

测控单元实现与底层分布式电源及储能系统接口、网络通信,配合具有高速采样频率的故障录波分析装置,分别用于采集、储存分布式设备、微电网汇流母线、联络线的慢动态、快动态运行数据。GPS模块与时间同步装置相连,通过前置机对数据整合并,统一数据采集时标。

微电网保护与控制系统针对微电网综合实验平台内分布式电源和储能系统具有接入种类丰富、拓扑结构灵活多变、运行方式多样化的特点,采用基于多种保护原理的综合配置方案,利用对各种保护定值和延时的不同设置,实现各原理间及保护装置之间的相互配合,有效保障微电网工作于不同运行方式下,正确切除各种故障。

模式控制器主要用于微电网模式切换,在微电网孤岛、并网运行模式切换时,该设备采用主动控制分布式电源变流器,调整微电网与配电网两端的电压差、频率差和相角差,实现微电网自同期并网控制,可自动或手动闭合并网点开关,实现微电网运行模式切换。

用户工作站具备面向对象的、开放型、分布式大容量数据库平台,具有可视化的操作界面,主要功能包括:实时监控、数据查询服务、历史储存与查询、运行模式选择等。系统支持在线修改,可为中央控制器的能量管理功能提供可靠的实时通信服务。

中央控制器通过以太网通讯方式与用户工作站进行交互,实现全网运行实时监测。内置的能量管理系统根据光伏发电预测、分时电价信息、上网功率阈值、负荷优先级、储能系统SOC等状态,优化调度指令,对分布式设备运行进行优化控制,集中式管理系统如图2所示。

图2 集中式管理系统结构图

集中式管理系统内各功能模块具备独立运行能力,结构复杂、功能完善,满足微电网物理模拟仿真实验平台内运行状态实时监控、故障事故记录等功能的要求,确保微电网实验平台安全、可靠、高效运行,为理论教学和实验研究提供基础支撑性作用。

2 实验平台运行模式

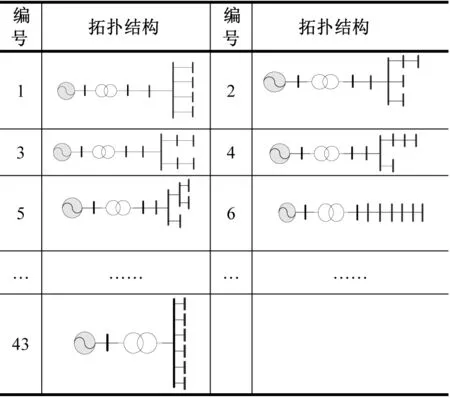

微电网实验平台具有拓扑易重构的特征,通过改变汇流母线和联络线路组合方式,能够构成多达43种拓扑结构。列举部分拓扑如表2所示。

表2 微网拓扑结构

分布式电源和储能系统也可以在某一拓扑结构下灵活接入,从而形成不同的微电网结构,满足探索性理论研究与教学实践需求。根据不同的研究需求,针对不同的运行场景,改变分布式电源和储能的接入种类和规模,可形成不同的运行方式。按规模可将运行方式分为三类:单元级(单台分布式电源或储能设备)、单母线级(多台分布式电源或储能接在同一母线下)和多母线级(多台分布式电源或储能接在不同母线下)。

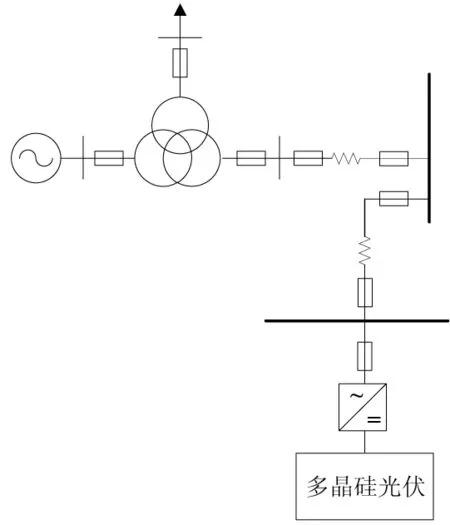

2.1 单元级结构

单元级结构如图3所示,其中只含有一台分布式电源或储能设备。该拓扑可用于对分布式发电设备进行物理仿真,模拟不同工况(如并离网、轻重载、正常运行故障)并进行各参数测量,进而分析不同种类的分布式电源及储能的工作原理、控制方式及运行特性(如U-I输出外特性、暂态过程响应速度、能效等)。

图3 单元级结构

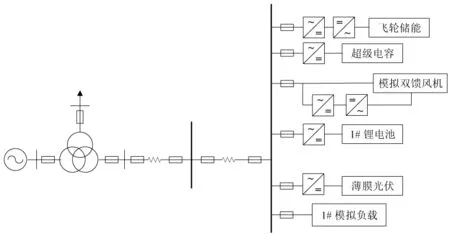

2.2 单母线级结构

单母线级结构拓扑如图4所示,多种分布式发电/储能装置以及负荷被连接至同一母线上。由于分布式发电与储能装置的动态特性通常各不相同,各装置间的相互作用会对微电网的稳定运行产生较大影响[3]。因此这种拓扑可用于分析、调节微电网在并网运行和孤岛运行条件下的协同控制方式与能量管理策略,在确保微电网运行可靠性基础上对其进行优化。

图4 多源单母线级结构

2.3 多母线级结构

多母线级结构如图5所示,该系统拓扑结构由六段线路和六条母线组成。该系统运行方式为一套多微电网系统。其中有多台设备作为主电源运行,将配电网侧开关打开后,整个微电网可孤岛运行,此时多台主电源通过主从或对等的方式协调运行。微电网还能够进一步解列成三个孤岛运行的微网。在该运行方式下,可进行多个微电网并网、孤岛切换,解列、并列运行实验。

图5 多源多母线级结构

3 教学实验设计

3.1 分布式电源运行特性验证实验

分布式电源种类繁多,运行特性也不尽相同,接入微电网后,必然对整个微电网系统的运行控制带来影响[4]。分布式电源按照并网方式可以分为逆变型电源、同步机型电源和异步机型电源,其中大部分为基于电力电子技术的逆变型电源。对分布式电源运行特性进行分析、验证是研究微电网运行特征的基础与前提[5]。

分布式电源运行特性分析与验证实验可以在微电网的单元级拓扑上进行。本实验平台可开展光伏(单晶硅、多晶硅、薄膜、太阳能跟踪式光伏)、风机(双馈、永磁直驱)、燃料电池(质子交换膜)、微型燃气轮机等分布式电源运行特性验证实验。通过实验平台对分布式发电设备进行物理仿真,模拟不同工况(如并离网、轻重载、正常运行故障)并进行各参数测量,进而分析不同种类分布式电源的工作原理、控制方式及运行特性(如U-I输出外特性、暂态过程响应速度、能效等)。通过对分布式电源运行特性的分析和验证,有助于学生直观掌握其工作特性及原理,为后续实验开展奠定基础。

3.2 并网逆变器控制策略设计实验

不同类型的分布式电源在微电网中所起的作用往往不同,其并网逆变器的控制策略也不尽相同。常见的并网逆变器控制策略主要有:恒功率控制(PQ控制)、恒压/恒频控制(V/f控制)和Droop控制。

掌握3种控制模式的基本原理,分别测定3种控制模式下分布式电源输出功率曲线。通过修改控制器策略与参数,验证不同的控制效果,从而增强对分布式电源并网特性的理解与认识。

3.3 并离网状态切换实验

微电网一般应具备两种常态运行模式,即独立运行模式和联网运行模式,微电网应能够在这两种常态运行模式下进行可靠的转换。当微电网处于并网运行模式时,由外部电网为系统内分布式电源提供电压和频率参考,所有并网逆变器都可采用恒功率控制模式;当转入独立运行模式时,则需有一个主电源采用恒压/恒频控制模式,主电源控制器应能够在两种控制模式间快速切换。

在充分掌握恒功率控制与恒压/恒频控制模式的基础上,制定微电网模式切换策略并编写相关程序,并在离线仿真软件上进行测试,以降低两种模式间切换时带来的暂态电流或电压冲击。经离线软件测试后,结合实验室实际物理设备,进行微电网运行状态模式切换实验。观察联络线电压、电流变化情况,一方面与仿真结果进行比较,另一方面优化切换策略,实现平滑切换。通过并离网运行状态切换实验,理解微电网并离网切换过程,进一步掌握微电网运行控制策略。

3.4 运行优化策略验证实验

微电网运行优化策略由能量管理系统在已知各种运行信息的基础上制定完成。目的是根据分布式电源出力预测、微电网内能源需求、市场信息等数据,按照不同的优化运行目标和约束条件做出决策,实时制定微电网运行调度策略,通过对分布式电源、储能设备和负荷的灵活调度来实现系统的优化运行。优化运行目标包括可再生能源利用率最高、CO2排放量最少、系统可靠性最高等;约束条件通常考虑能量平衡约束和功率平衡约束。

学生通过学习并掌握微电网运行优化模型与求解算法,编制能量管理程序,得到微电网运行优化策略。借助微电网能量管理系统,将所得到的优化策略进行下发实现,测试优化策略的有效性。该实验将有助于学生理解微电网运行优化模型与方法,从而实现微电网能量优化,提高运行控制效率。

4 教学特色与成果

4.1 教学特色

新能源微电网综合实验平台具有开放性、灵活性、综合性等特征,采取研究生科研实验与本科生教学实验并行的模式,将实验平台作为多门智能电网、智能配电网、微电网理论课程的实验基地。及时将最先进的科研成果向教学转化,使学生能够始终了解行业、领域的前沿技术,同时注重课程理论与实践相结合,充分发挥实验平台功能,全面提升学生的动手能力与实践能力。

4.2 教学成果

新能源微电网综合实验平台自投入运行以来,共计为上百位本科生与研究生提供平台开展分布式电源、微电网相关实验,先进完备的实验设备、良好整洁的实验环境受到师生广泛好评。同时,依托物理实验平台的相关教学成果,建设微电网虚拟仿真实验教学资源,借助3D技术与手段,刻画微电网实际工程,虚实结合,使学生能够更全面的掌握微电网技术。

5 结语

本文介绍了新能源微电网综合实验平台架构、硬件设备构成及集中式管理系统,并结合3类典型结构说明了平台运行方式,通过开设分布式电源运行特性验证、并网逆变器控制策略设计、并离网状态切换、运行优化策略验证4个实验,有助于学生全面了解并掌握分布式电源、微电网的组成及运行控制特性。借助该实验平台开展一系列教学实践课程,将显著增强电气工程专业学生动手实践能力,切实做到理论与实际相结合,有助于培养电气工程领域的高水平人才。