近十年我国职业教育研究的回顾与展望

刘璐璐 林克松

摘 要:基于对最近十年人大复印报刊资料《职业技术教育》转载论文进行文献计量分析,发现:研究热点分布以“四中心形态”作为形态特征,研究热点类型以高等职业教育作为重点,研究热点内容以现代职业教育体系结构调整为主线。未来,我国职业教育研究需要重视“系统化”现代职业教育内涵建构及其元研究、加强“多元化”研究方法与跨学科研究视角并举、加紧“特色化”本土探索与中国元素职业教育制度构建。

关键词:近十年;职业教育研究;发展趋势;文献计量分析;《职业技术教育》

基金项目:国家社会科学基金2018 年度教育学青年课题“西南民族地区县级职教中心精准扶贫的实施成效及推进机制研究”(项目编号:CJA180259)

作者简介:刘璐璐,女,西南大学教育学部2020级硕士研究生,主要研究方向为职业教育课程与教学;林克松,男,西南大学教育学部职业教育与成人教育研究所所长,副教授,硕士生导师,教育学博士,主要研究方向为职业教育课程与教学。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1674-7747(2021)02-0019-09

一、研究背景

近十年是我国职业教育史上的一个重要纪元,我国职业教育在理论研究及实践探索方面均实现了跨越式发展,取得了瞩目成就,形成变革与研究相互辉映的新局面。回顾这十年,我国职业教育在主动服务社会发展、适应经济转型升级的过程中重塑使命、自觉求变,历经过重大转折,采取了有力举措,展开了一系列的改革行动。在职业教育实践发展的过程中,职业教育研究顺势迅猛发展,呈现出欣欣向荣的良好局面,形成了一定规模的职业教育研究团队,取得了一批具有重要价值的研究成果,创新了许多具有现代意义的职业教育理念,增加了大量具有厚度的职业教育思想,为我国职业教育现代化发展提供了“动力引擎”与学术支撑。职业教育历经夯基垒台、立柱架梁到厚积成势的“黄金十年”,不仅延续了传统的职业教育热点问题,也萌发了大量新议题。通过全面了解近十年我国职业教育研究的成果积淀,进一步明确研究的热点问题,对我国职业教育的理论完善和实践变革或有裨益。

二、数据与方法

本研究采集的数据来源于2011年1月—2020年12月的人大复印报刊资料《职业技术教育》,其所转载的文献不但在学术上具有很高的参考价值,而且在政策上紧跟党和国家的步伐,具有较高的政治价值。学术价值和政治价值的有效结合彰显出独特性,使其在职业教育这一学术领域具有重要地位。在数据搜集上,本研究利用中国人民大学复印报刊资料数据库,选择《职业技术教育》期刊,检索时间设为2011年1月—2020年12月,剔除会议报告、笔录等无法统计的文献,最终获得论文1 372篇;在研究工具上,利用Citespace软件,从文献计量学和信息技术可视化分析的角度绘制知识图谱,进行文献计量分析;在研究方法上,對《职业技术教育》近十年所刊载文献的关键词进行共现及聚类分析,进而以十年的时间节点为探索主轴,剖析我国职业教育研究的发展线索与演进趋势,有助于深入地揭示我国职业教育研究的历史沿革,进一步探寻及预测其未来发展趋势。

三、研究结果

(一)职业教育研究高频关键词计量

词频是文献计量学统计的重要指标,词频分析法通过分析能够表达全文主旨的关键词来揭示该领域的研究热点,是文献计量学的重要分析方法之一[1]。通过关键词共现分析词与词之间的关联强度能对该领域的知识体系及概念模型生成映射数据,详细地呈现该研究领域的研究格局[2]。Citespace的关键词共现分析功能即是基于词频分析法的原理对文献中关键词出现的频次进行计量统计,借以字体大小来表现频次的高低,继而再以连线粗细的表现形式将关键词之间的共现关系用可视化图谱展现出来,以此揭示文献隐含的深层次内容[3]。在某一领域的文献中,出现次数越多的关键词通常越能代表该领域的研究热点[4]。为更准确地探知十年间职业教育的研究热点,本研究找到出现频次排名前十的热点关键词,并列出每一个热点关键词的中心性(见表1),据此有以下发现。

1.研究热点分布呈现“四中心形态”。已有研究发现,自1998—2009年,我国职业教育研究经历了三个形态特征阶段:以“职业教育”为主的“单中心形态”;以“职业教育”和“高等职业教育”为主的“双中心形态”;以“职业教育”“高职教育”“高职院校”为主的“三中心形态”[5]。根据表1可以发现,近十年我国职业教育研究热点正逐步呈现以“职业教育”“高职院校”“高等职业教育”“校企合作”为主的“四中心形态”热点分布特征。与前三个阶段相较而言,“校企合作”被放在了更加突出的位置。

近十年,我国产业的转型升级对职业教育提出了更高的要求,职业教育经济与教育的双重属性决定了校企合作是职业教育改革的主线[6]。校企合作在回应现代社会诉求的同时也暴露出沉疴新疾。在党和政府强大的政策领导力推进之下,职业教育研究科学应变、主动求变,校企命运共同体应运而生并引申出新的研究方向[7],学者们围绕“校企合作”这一历久弥新的话题展开了一定规模的研究,进一步深化了对职业教育经济属性、市场定位的认识,形成“旧话新说”的第四种新生形态。

2.研究热点类型关注“高等职业教育”。与高等职业教育密切相关的关键词包括“高职院校”“高等职业教育”“高职教育”,这些关键词在十年间共出现277次,而“中等职业教育”出现46次,“农村职业教育”仅出现14次。由此可见,高等职业教育是近十年职业教育领域备受国家及学者们高度关注的研究问题。

当前,我国经济发展进入新常态,产业呈现劳动密集与技术密集并存态势,这就要求高等职业教育培养大批高技能人才支撑社会经济发展[8]。国家从政策层面将高技能人才培养作为新的经济增长点,《高技能人才队伍建设中长期规划(2010—2020年)》提出,到2020年,全国技能劳动者总量要达到1.4亿人,其中高技能人才达到3 900万人。然而,我国高技能人才现存数量与社会需求严重不平衡[9]。如何解决高技能劳动力总量不足的问题?对此,学者们仁智互见,对高等职业教育展开了一定规模的研究。尤其是2019年的《政府工作报告》提出,高职大规模扩招100万人,以及同年教育部“双高计划”项目的实施,再次将高等职业教育推上研究热潮。因此,在其固有重要定位及政策推动的双重作用下,高等职业教育研究成果颇丰,成为近十年职业教育研究领域重点关注的话题。

3.研究热点内容以现代职业教育体系作为串联主线。如表1所示,职业教育体系具有相对较高的中心性,表明了其在职业教育研究中作为“立交桥”的主线作用,既是统领职业教育研究领域的宏观概念,也是连接市场与教育、企业与学校的中观通道,还是各个微观研究主题的精神意蕴。职业教育体系将近十年职业教育研究热点串联起来,形成较为成熟完善的职业教育理论体系。

现阶段,我国的职业教育改革急需尽快构建一套既符合职业教育自身发展规律,又富有当代中国特色的现代职业教育体系[10]。构建现代职业教育体系要站在发展战略的高度进行宏观设计、总体谋划和有效实施。首先,需要厘清职业教育体系的内在关系,横向上实现融合、纵向上实现贯通,探索高等职业教育与普通高等教育的关系[11]、中等职业教育与高等职业教育的关系[12];其次,需要确立现代职业教育体系的结构和核心内涵;最后,需要寻找现代职业教育体系的支撑系统、质量评估机制、立法保障等建设支点,以寻求建设现代职业教育体系的重要支撑[13]。

(二)职业教育研究聚类分析

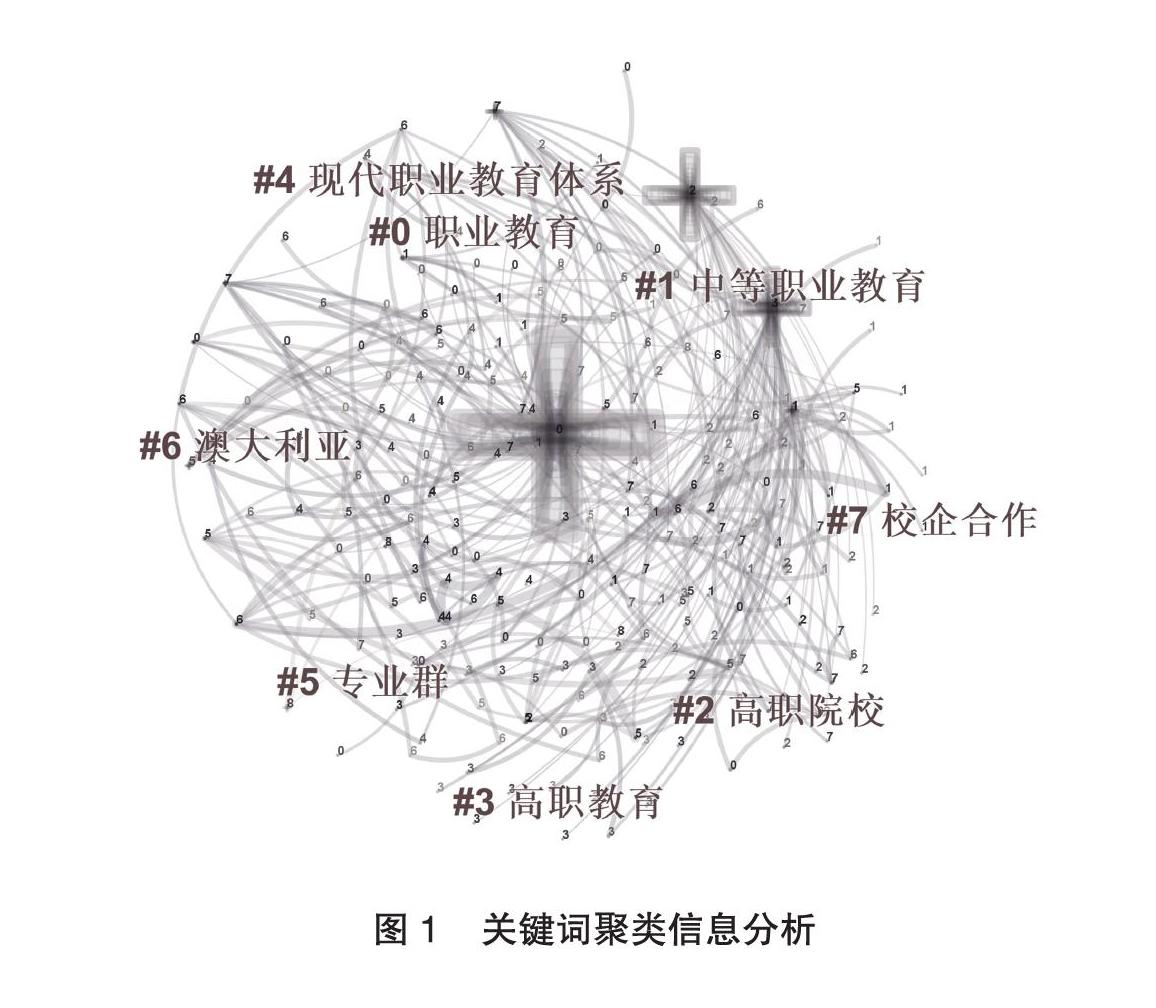

聚类分析是“基于共现分析,以词汇同时出现的频次作为基数,借助软件中构建的聚类模型,按照词汇的内在逻辑,把关联密切的主题归类在一起形成的类团”[14]。通过Citespace软件对近十年人大复印报刊资料《职业技术教育》刊载的文献进行关键词聚类分析,最后得到有66个节点、73条连接线、密度为0.034的关键词聚类图(见图1)。该聚类图谱模块Q值(Modularity)为0.752 9,S值(Silhouette)为0.919 1。一般认为,当Q>0.3时,意味着划分的聚类结构是显著的;聚类平均轮廓值即S值最大=1,当 S>0.5时,表明聚类划分是合理的,S>0.7意味着聚类划分是令人信服的[15]。因此,本文得到的聚类具有较高的信度和效度。

根据聚类图可以发现,形成了8个聚类群(以高频关键词的聚类特征来描述),分别是职业教育、中等职业教育、高职院校、高职教育、现代职业教育体系、专业群、澳大利亚、校企合作。通过对这些聚类的分析,可以探究“黄金十年”间职业教育的主要研究领域。在此特别需要说明两点:(1)由于探究的是职业教育领域研究,故关键词“#0职业教育”成为最大的聚类,但此处不做探讨;(2)尽管“#2高职院校”“#3高职教育”各自形成了相对独立且固定的研究领域,但两个聚类间仍存在重叠关系,不可简单割裂分析,因此选择将这两个聚类合并进行综述。

1.中等职业教育研究。近十年,中等职业教育的地位逐渐提高,中等职业教育不仅是我国发展现代职业教育的基础性力量,更是推动高中阶段教育普及化、发展高等教育的重要支撑[16]。在此背景下,近十年的研究主要围绕如何突破中等职业教育发展困境、中职院校如何改革发展、中职教育主体的现状这三大问题而展开。(1)在宏观层面破解中等职业教育发展的困境。学者们主要围绕中职发展困境进行研究,其中,招生难、普职失衡、缺乏有效评价机制等问题引发热议;还有学者较为全面地对我国31个省份的中职发展水平进行了统计比较分析,客观揭示了我国各省中职发展水平的差异[17]。针对以上问题,学者们建言献策,从政府、社会、市场等多方面开辟中职发展的新路径。(2)在中观层面探索中职院校的改革路径。随着职业教育“面向人人”的要求逐步落实,学者们将视角置于中职院校的招生制度、办学模式、教学模式改革等方面,提出通过加强管理、共享资源、制度建设等改革举措保障中职学校平稳发展[18]。(3)在微观层面揭示中职教育主体的现状。越来越多的学者将视角转移到中职家长、教师、学生身上,对我国中职学生的满意度[19]、身份认同感[20]、职业幸福感[21],家长对子女升学的教育期望[22],教师素质提升计划实施效果[23]等方面進行实证调查。

2.高等职业教育研究。高等职业教育历经30年的大发展,已从拾遗补缺的地位发展为职业教育的半壁江山[24]。近十年,高等职业教育发展成为新的重要战略任务,转向规模扩张与内涵式发展并重的阶段,相关研究主要有三个方面。(1)对高等职业教育的内涵理解。高等职业教育的内涵一直是其发展中的痛点、难点,相关研究从外显的基本定位问题逐渐转向内部类型逻辑,从“高等性”“职业性”的拉锯博弈转向以类型为突破口的协调统一[25]。(2)高等职业教育的质量与评估。有学者将我国高等职业教育质量的评估研究归纳为起步晚、进展快、实践驱动三个特点[26];也有学者认为,高等职业教育质量评估是应对高职扩招的必要举措[27],应以过程性、实践性、针对性、开放性作为质量评估的四个导向[28]。(3)高职专科与应用型本科衔接。地方应用型本科转型为高职本科既有社会需求的外因,也有突破升学通道、发展瓶颈的内因,而转型也会带来促进高等教育整体生态平衡、完善高等教育类型结构体系、加快我国职业教育体系构建的积极影响[29]。

3.现代职业教育体系研究。构建现代职业教育体系是我国职业教育领域的重大战略任务,也是职业教育研究领域的热点话题。近十年,相关研究主要围绕现代职业教育的内涵解读及如何构建现代职业教育体系两个方面展开。(1)现代职业教育体系的内涵解读。现代职业教育体系的内涵主要包含适应经济转型升级和服务产业结构调整、体现终身教育理念、促进中等职业教育和高等职业教育协调发展三个方面[30],这也是现代职业教育体系外部适应性、内部适应性、系统协调性三个层面的特性[31]。(2)现代职业教育体系的立体构建。第一,构建资格证书体系。由行业、培训机构、普通教育学校、职业院校等多方机构共同颁发有权威性、认可度高的国家职业资格证书,通过证书体系有机衔接职业学校与普通高校[32]。第二,将新建本科院校纳入现代职业教育体系。举办本科层次的职业教育既不能依赖缺失“职业性”的普通高等教育机构,也不能依靠缺乏知识沉淀的现有高等职业教育。因此,将既具有职业教育属性、又有理论知识沉淀的新建本科院校纳入现代职业教育体系对构建贯通的高等教育具有积极作用[33]。

4.职业教育专业群研究。将独立专业建设为专业群是新时代社会发展的应然诉求,搭建专业群的理论框架是职业教育研究领域的重要命题。有关专业群的研究主要存在以下三条进路。(1)专业群建设的理论框架。有学者构建了专业群课程秩序的三维框架,涵盖计划秩序、自发秩序、自然秩序等九个要素,共同体现了专业群的内外逻辑[34]。另外,有学者认为专业群建设的出现是产业集群理论在教育领域的扩展和应用,其最本质的特征就是師资和教学资源共享[35]。(2)专业群内部要素改革措施。专业群建设不能仅是各专业在名义上集群在一起,应遵循专业自身的内在知识融合水平、发展逻辑进行组建[36]。另外,从微观组织变革的视角来看,通过成立专业群学部、建立跨专业工作单位、创建课程共享机制等方法,才能赋予专业群建设的现实力量[37]。(3)高职学校专业群建设实践案例分析。高职院校的专业群建设不仅应注重内在学科逻辑,更要体现对社会产业发展的服务性、对接社会职业需求的关联性,从系部组建、人才培养模式、课程资源、师资队伍等方面,共同进行专业群建设的实践探索[38]。

5.澳大利亚研究。“#6澳大利亚”聚类包括“德国”“美国”“英国”等关键词,深入分析他国经验并合理借鉴是一条积极发展职业教育的有效途径。相关研究主要涉及:(1)不同国家职业教育的比较研究。在政府层面上,对不同国家职业教育经费投入及法制保障展开比较,能为我国职教立法进程提供有价值的参考[39];从社会层面来看,不少地区都对课程内容进行了改革,但研究发现,改革的具体目标都是为了培养学生适应劳动力市场的能力[40];从学校层面来看,职教团队建设是必不可少的话题,全面分析他国成功设立的职教教师专业能力标准能为我国提供丰富的经验借鉴[41]。(2)他国职业教育模式的探析。已有的研究强调洞悉各国职业教育模式的不同,以此实现职业教育改革与本国国情的双向选择与匹配。澳大利亚多元质量认证网络为我国提供了构建质量认证体系的思路[42]。另外,有学者尝试利用他国优势学科融入我国职教研究,发现澳大利亚生态学知识能为人才培养战略的实施提供新的路径[43]。

6.校企合作研究。在经济模式全面转型的背景下,社会对高技能型创新人才的需求不断增多,对职业教育结构类型的要求日益多样化,但校企合作仍是我国职业教育应当遵循的办学模式。近十年,学界对校企合作的探讨有增无减,清晰构成了若干研究热点。(1)校企合作的艰难求索。校企合作的本质实际上是企业与教育两个领域间的对接与融合,其核心精神在于利益的共建和共享[44],需要推动利益相关者的有效参与。强化职业教育校企合作的协同治理是现代职业教育体系建设的迫切需求,也是职业教育类型化发展的必由之路[45]。(2)校企合作思想枷锁的挣脱。长期以来,校企合作通常是校热企冷思维起主导作用,当前职业教育正经历由单一教育视角转向经济问题并重的新阶段,观念转型是校企合作落地生根的关键[46]。(3)校企合作模式变革的本土创新。为了汲取国外成功办学经验,有学者将我国和国际职业教育的办学模式进行了比较[47]。在分析德国“学习场所”合作模式的基础下,研究者对我国当前的办学模式进行分析,提出了相关本土化举措,力图为我国校企合作模式另辟蹊径,找到一条适合于当前国情的改革之路。

四、研究展望

近十年,我国职业教育迎来了发展的黄金时期,进入了变革与研究双向发力、共创辉煌的新格局。职业教育的相关研究成果在一定程度上指导了职业教育实践活动的开展,而实践经验进一步反哺理论研究,提升了职业教育基础理论的层次,扩展了研究领域的视野,促进了研究方法的多元化。当前,职业教育研究也面临新机遇、新形势、新挑战,需要在以下三个方面努力。

(一)重视“系统化”现代职业教育内涵构建及其元研究

伴随着十年职业教育改革的深入发展,职业教育相关基础理论也进一步完善,经历了在依附中探索、探索中反思、反思中创新三个发展阶段[48]。职业教育实践中的现象必须要反复检验和总结才能上升至理论层面,不然就会陷入“零敲碎打”式经验总结的困境,难以形成“系统化”现代职业教育理论。就当前我国职业教育理论体系的总体发展而言,由于在实践中对职业教育经验的探索与积累不足,我国职业教育理论研究的深入度还不够,现代职业教育理论体系仍不够完善,与此相关的元研究更是研究领域应该关注的“短板”问题。因此,今后的研究应继续加强职业教育理论体系的构建,通过系统科学的元研究进一步推动职业教育理论研究,指引我国职业教育理论研究与实践改革不断深入与完善。

(二)加强“多元化”研究方法与跨学科研究视角并举

职业教育是一门跨界的综合性学科,兼具职业性、技术性和教育性,不能偏狭地仅从教育的视角看待职业教育,需要敏锐地利用跨学科思维与不同的研究方法进行学科交叉研究。在梳理近十年职业教育研究的热点与前沿话题时,不难看出我国职业教育研究正走向多元化,大量融入生态学、社会学、人口学、工程技术等跨学科视角的研究逐步受到重视;同时,在研究过程中也运用到诸多其他学科的研究方法,但由于学科跨度较大,在进行跨学科交叉研究时,对于其他学科研究方法的使用规范性还有待进一步完善。因此,今后的研究要开拓“多元化”研究视角,加强跨学科研究方法的科学性与规范性,实现职业教育研究从单一走向多元并举的新佳境。

(三)加紧“特色化”本土探索与中国元素职业教育制度构建

我国经济发展高度依赖职业教育人才供给,而成功的职业教育离不开适应国情的本土化职业教育模式。我国职业教育研究文献中有大量关于国外职业教育模式的研究,“澳大利亚”“德国”成为研究领域的热点关键词,这是因为,在命运共同体背景下,研究他国职业教育发展的成功案例是非常必要的,对他国成功经验的剖析有助于构建本土化职业教育模式。因此,今后的研究应借助“他山之石”积极进行中国特色职业教育的本土化探索,在厘清我国国情的本质特征基础上,加强职业教育“中国模式”的构建;与此同时,建立健全独具中国元素的职业教育制度,引领我国职业教育改革发展的方向,也能为职业教育本土化实践提供质量保障。

参考文献:

[1]叶继元.学术规范通论[M].上海:华东师大出版社,2005:123.

[2] MONARCH I. Information Science and Information Systems:Converging or Diverging [J]. Cais-acsica,2000(10):33.

[3]李枫林,何洲芳.基于关键词共现分析的检索结果聚类研究[J].情报学报,2011(8):819-825.

[4]邱均平,张晓培.基于CSSCI的国内知识管理领域作者共被引分析[J].情报科学,2011(10):1441-1445.

[5]范笑仙,汤建民.近十年来中国高等职业教育研究的轨迹、特征和未来走向[J].中国高教研究,2010(10):18-23.

[6]马树超.校企合作:我国高等职业教育改革发展的主线[J].职业技术教育(复印报刊资料),2012(7):28-33.

[7]黄蘋,陈时见.新时代职业教育校企命运共同体的内涵特征与实现路径[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2020(10):43-48.

[8]孙琳.高技能人才培养与高职教育发展问题[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2012(10):05-10.

[9]新华网.中国急需高技能人才“八级工”辉煌有望重现[EB/OL].[2020-12-26].https://www.chinanews.com/gn/2011/10-16/3391566_3.shtml.

[10]汪燕,李慧玲.“面向2035”职业教育现代化的挑战、矛盾与战略图景构建[J].教育与职业,2019(16):18-24.

[11]聂伟.关于将新建本科院校纳入现代职业教育体系构建的探讨——兼论职业教育的边界[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2013(2):25-30.

[12]任君庆.加快中高职协调发展的对策研究[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2013(3):27-32.

[13]曹晔.我国现代职业教育体系建设历程与发展趋势[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2013(2):20-25.

[14]钟伟金,李佳,杨兴菊.共词分析法研究(三)——共词聚类分析法的原理与特点[J].情报杂志,2008(7):118-120.

[15]石丹,高彩丽.基于Citespace的普惠金融可视化分析[J]. 财会月刊,2017(36):115-123.

[16]曹晔.普及高中阶段教育:中等职业教育的时空贡献[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2019(9):44-54.

[17]林克松.我国省际中等职业教育发展水平的测度与比较[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2018(6):36-42.

[18]“中等职业教育招生制度与教学模式改革研究”课题组.中等职业教育招生制度与教学模式改革:思路与举措[J].职业技术教育(复印报刊资料),2013(6):5-19.

[19]孙诚,吴红斌,尹玉辉.中等职业教育学生满意度分析——基于全国中等职业学校学生调查的实证研究[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2018(7):64-72.

[20]王卓琳.中职学生的身份认同:危机与应对[J].职业技术教育(复印报刊资料),2015(1):40-46.

[21]张瑞,张元.增强中职生职业幸福感:机遇、挑战与对策——基于《2012中国中等职业学校学生发展与就业报告》的思考[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2013(10):38-41.

[22]张文琦,刘云波.中职学生家长对子女升学的教育期望初探[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2020(11):46-53.

[23]宫雪,邓泽民,涂三广.中等职业学校教师素质提高计划实施效果分析[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2012(10):50-55.

[24]周建松.试论以提高质量为核心的高职教育发展观[J]. 職业技术教育(复印报刊资料),2011(9):69-72.

[25]匡瑛.高等职业教育的“高等性”之惑及其当代破解[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2020(8):26-34.

[26]王永林.我国高职教育评估研究进展及内容的定量分析——以2000—2011年CNKI期刊论文为基础[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2015(7):40-47.

[27]孙翠香,刘艳艳.高等职业教育质量评估:高职内涵式发展的关键环节[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2014(6):20-25.

[28]吴家礼.基于人才培养过程的高等职业教育教学质量评价探讨[J].职业技术教育(复印报刊资料),2011(11):30-32.

[29]鲁武霞.高职专科与应用型本科衔接的观念桎梏及其突破[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2013(3):59-64.

[30]陈效民,刘磊.质量保障视野下现代职业教育体系的构建[J].职业技术教育(复印报刊资料),2013(4):5-11.

[31]马树超,范唯,郭扬.构建现代职业教育体系的若干政策思考[J].教育发展研究,2011(21):1-6.

[32]李强.澳大利亚中职直通本科统一资格框架衔接制度及借鉴[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2020(9):87-92.

[33]聂伟.关于将新建本科院校纳入现代职业教育体系构建的探讨——兼论职业教育的边界[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2013(2):31-37.

[34]林克松,許丽丽.课程秩序重构:高职高水平专业群建设的逻辑、架构与机制[J].职业技术教育(复印报刊资料),2020(4):52-58.

[35]张新民,罗志.高职专业群建设的机理、理论、动力和机制[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2017(3):18-23.

[36]徐国庆.基于知识关系的高职学校专业群建设策略探究[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2020(1):29-33.

[37]赵蒙成.高职院校专业群建设的偏误及其纠正:微观组织变革的视角[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2020(11):5-13.

[38]郭福春,徐伶俐.高职院校专业群视域下的专业建设理论与实践[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2016(2):60-65.

[39]张连绪,王超辉.高等职业教育财政拨款体制国际比较——基于对美国、芬兰及澳大利亚的分析[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2013(5):90-93.

[40]李玉静.国际职教课程改革新趋势——基于对德国、欧盟、澳大利亚的比较与分析[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2011(1):79-84.

[41]付雪凌,石伟平.美、澳、欧盟职业教育教师专业能力标准比较研究[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2010(12):83-87.

[42]徐坚.澳大利亚高等职业教育多元质量认证网络的研究及启示[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2018 (9):55-62.

[43]刘辉,陶凤云.构建技能生态系统:澳大利亚职业教育与培训改革的新趋势[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2010(28):53-53.

[44]刘其晴.职业教育产教融合的理论基础[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2018(8):27-32.

[45]吴一鸣.协同治理:职业教育产教融合治理的困境与纾解[J].职业技术教育(复印报刊资料),2020(6):50-56.

[46]游明伦.新时代高职产教融合人才培养模式的变革与创新[J].职业技术教育(复印报刊资料),2018(2):57-67.

[47]明航.校企合作模式的国际比较[J]. 职业技术教育(复印报刊资料),2010(7):43-47.

[48]肖龙,陈鹏.改革开放40年来我国职业教育理论的发展脉络与演进逻辑[J].教育学术月刊,2019(1):104-111.

[责任编辑 曹 稳]

Review and Prospent of Vocational Education Research in China in

Recent Ten Years

—— Based on Bibliometric Analysis of Articles in Replicated Journals of Renmin University of

China in Vocational and Technical Education

LIU Lulu, LIN Kesong

Abstract: Based on the articles in replicated journals of Renmin University of China in Vocational and Technical Education in recent ten years, it is found that the distribution of research hotspots is characterized by "four center form", the type of research hotspots is focused on higher vocational education, and the content of research focuses on the structural adjustment of modern vocational education system. In the future, China's vocational education research needs to pay attention to the "systematic" connotation construction and meta research of modern vocational education, strengthen the "diversified" research methods and interdisciplinary research perspectives, step up the "characteristic" local exploration and the construction of Chinese element vocational education system.

Key words: recent ten years; vocational education research; development trends; bibliometric analysis; Vocational and Technical Education