保留乡土特色 留住乡愁记忆

——以泉州石笋公园为例

林国评

(泉州市市政工程管理处 福建泉州 362000)

0 引言

“地下看西安,地上看泉州”。泉州是一座历史悠久、文化灿烂的古城,老城内饱含多元文化底蕴,各种宗教在此碰撞生辉,千载文史在此沉淀绽放。随着城镇化进程的持续推进,城市面貌焕然一新,而纯粹的拿来文化搅乱了本该传承的传统,曾经的乡愁化作记忆。“乡愁是一枚小小的邮票,你在这头,母亲在那头”,这是800多万旅居海外的泉籍游子对故乡依恋写照。

为保护历史痕迹,传承闽南文化,按市委、市政府工作要求,启动石笋公园建设任务,将石笋及周边历史遗迹统一纳入公园建设范围,恢复历史风貌。2000年着手规划设计,2003年、2004年分二期开工建设,2004年竣工对外开放。一分耕耘,一分收获,20年后的2020年7月,以古城为核心,拓展石笋公园、接官亭等绿地的泉州古城文化生态旅游度假区,正式获评省级旅游度假区称号。

1 历史背景

据《泉州府志》记载:“龟山出临漳门外一里许,三峰高耸,其形如龟,山川坛在焉,山有石,卓大丈许,名石笋,笋江以此得名。”历史上的龟山不仅有保存完好的省级重点文物石笋、市级文物保护单位接官亭,还有被毁的山川坛、歌吹亭、石笋三桥(甘棠桥、棠荫桥、龟山桥)、石笋古渡等历史遗址。古时泉州八景之一的“笋江月色”便出于此地。

宋代泉州太守王十朋诗云:“刺桐为城石为笋,万壑西来流不尽。”石笋是一根立地约3.1 m高,上尖下粗的花岗岩石柱,为男性生殖器造型,建造年代为宋之前。关于它的起源,目前尚无统一定论,主要有新石器时代说、古印度婆罗门教说、生殖器崇拜说、“以阳破阴”的地理风水学说。总之,石笋对泉州宗教历史与民俗文化有着极高的研究价值。

接官亭是古代官员出城迎接上级官员的地点,始建年代无考,曾传说为迎接宋幼主来泉而建。郡志载:“宋庆元四年(1198年),临漳门外有甘棠、棠荫、龟山三桥,三桥尽处有古接官亭,供奉观音菩萨,亦称观音大士亭[1]。”建筑群占地5880 m2,建筑面积746 m2,现存主殿为清代建筑,内藏文物有:碑石“观音大士像记”,系明万历三十年(1602年)解元李光缙集王羲之书法为记,现存系清同治十二年(1873年)原碑重立;道光年间雕于青石上之竹画四幅;明万历年间“双凤朝牡丹”横楣木雕;镌刻楹联之宋代石柱四根;明代大书法家张瑞图的行书对联;镌刻阴阳文之古碑石数块,皆十分珍贵之文物。

山川坛建在龟山上,始建年代未考,为古代泉州祭祀山川、风云雷雨之神坛;歌吹亭是古时举行祭坛仪式或迎送官员时鸣放礼炮地点。

2 总体布局

公园位处晋江下游防洪堤行洪范围,东起防洪堤坝,西至笋江,北临黄甲街,南至笋浯溪,占地面积139 253 m2,合约209亩。龟山环山面水,紫气青霞,清源叠翠,紫帽巍峨,水濬通源,桥横跨水,佳穴聚气,风光旖旎。“自成天然之趣,不烦人事之工”[2],稍作整理即可建成融历史宗教文化、自然生态野趣、休闲娱乐健身为一体的开放式城郊公园。

依不同立地条件及功能需求,分历史文化区、自然生态区和文娱健身区。历史文化区以展现泉州历史宗教文化为主,重点保护石笋、接官亭,修复山川坛、石笋三桥及歌吹亭,开挖龟山湖与棠荫潭,突出以水为中心,景点亲水环湖围绕;自然生态区位于园区东南侧,碧波盈盈的溪流和郁郁葱葱的龙眼林造就极佳的天然生态环境,铺设蜿蜒曲折小径,遍植地被植物,安放休闲坐凳,听潺潺流水,闻瓜果飘香,感受田园野趣和丰收喜悦;文娱健身区沿笋江而建,空间组织注重虚实相合,开阔的草坪与葱郁树林产生强烈对比,林中有序布置露天戏台、石笋古渡、游船码头、浮雕景墙、冬泳健身等服务设施,提供休闲娱乐、健身聚会和亲近自然的场所。全园秉承传统自然式造园精髓,通过迂回曲折的园路将分散的景点串成线,沿途参差布置奇花异卉,营造曲径通幽、步移景异、柳暗花明、欲扬先抑的艺术效果,如图1所示。

图1 公园俯视图

3 营造手法

把自然美和人工美相结合,以自由灵活的布局,注重空间的分隔、对比、相互渗透和层次组织,巧妙运用对景与借景,体现具有诗情画意的艺术空间,表达内心深处得以安放的闲情雅致,追求以精神为诉求的人文价值。

3.1 建筑小品

“红砖白石双坡曲,出砖入石燕尾脊”。接官亭建筑群为闽南风格的寺庙建筑,由前、后、左、右、中五亭组成,中亭曰过街亭,左右为拜亭,前亭供奉十八罗汉,后亭中祀观音大士及善才龙女,左祀梵天圣母妈祖,右祀地藏王菩萨。五亭成“十”字形构造,抬梁式硬山顶,斗拱翘脊,古色古香[1],整体造型气势恢宏,庄严典雅;主体建材以砖、瓦、石、木、蚵壳为主,展现历史肌理脉络;色彩上以闽南红为主基调,热情而不张扬,泉州白过渡,自然协调;沿用砖雕、石雕(影雕、浮雕、透雕)、木雕等闽南传统工艺,将能工巧匠的艺术才华和丰富的想象力、创造力表现得淋漓尽致。

山川坛型制外方内圆,象征天圆地方,寓意天人合一,强调人与自然和谐共生,保护人类生存空间的可持续性;“亭者,停也”[2],复建后的歌吹亭,石结构单檐六角攒尖屋面闽南仿古建筑,起着园路转折过渡、入口美化引景和休憩赏景功能的作用,给人视觉美感,是园中最富人情味的建筑之一;石笋古渡牌坊,石结构四柱三门造型,端庄典雅,是古时码头停靠点,而在园中起着领起前奏、渐入佳境的作用;为便于行洪,露天戏台以仿古雕花镂空造型为主,是传播地方曲艺的文化舞台;石笋三桥为仿宋石结构桥梁,龟山桥恰似长虹卧波,甘棠桥宛如一弯明月,棠荫桥仿若轻纱蒙面;“笋江月色”浮雕景墙由当地国家级工艺美术大师及地方能工巧匠,采用泉州白花岗岩石材,运用传统石雕工艺精雕细琢而成,描绘中秋笋江月夜之时呈现的美丽画卷,而今笋江古桥已坍塌,唯中段桥身孤立江中,尽显忧思怀古之情。

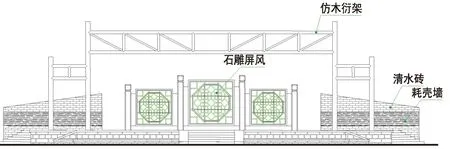

建筑充分利用当地传统建材和遗弃旧构建,采用传统工艺修旧如旧恢复历史风貌;注重与周边自然环境相结合,让建筑融入自然,成为美的景观点,同时又是欣赏景观的观景点;建筑外立面多采用传统的花窗、门洞造型,保障行洪要求,更显轻巧别致,同时借用周边的湖光山色形成美的窗景、框景,使建筑与自然相互渗透,和谐统一,达到“巧于因借,精在体宜”[2]的传统造园理念,如图2~图6所示。

图2 棠荫桥与百龄古榕

图3 露天舞台

图4 “石笋古渡”牌坊

图5 “笋江月色”浮雕景墙

3.2 掇山理水

“石令人古,水令人远。园林水石,最不可无。一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”;“山有脉,水有源,水随山转,山因水活,脉源贯通,全园生动”。近于自然的山水园是传统文化典范。

园中多处掇山造景,其中,入口大门处为钢筋水泥仿自然山石人工塑造,配以修竹数丛,亲和自然,“有真为假,作假成真……虽由人作,宛自天开”[2]。仿造的山石色泽黑黄,质感粗犷,造型稳健,给人以精神和力量,是泉州人爱拼敢赢、刚毅坚忍的真实写照。树荫下随意放置辉绿岩自然山石,大小不一,错落有致,石旁栽植奇花异卉,坐石赏景,悠然自得。

前庭地势低洼处开挖龟山湖与棠荫潭,湖岸蜿蜒曲折,水面收放自如;沿湖敷设曲径,行者左右顾盼,妙趣横生;湖心筑岛,水光波延,时聚时散,源头不尽;湖面架桥,小桥流水,行于桥面宛如蜻蜓点水;环湖植绿,桃之夭夭,其叶蓁蓁,杨柳依依,绿树成荫,既是障景又是框景;水中倒影,近树远山,宛如海市蜃楼,尽收眼底;临水品茗,茶水流动,闲敲棋子,曲水流觞,泛舟采莲,岸边观鱼,湖边垂钓……波澜不惊的湖面让人置身世外山水间,心境淡然,自由自在,浮想联翩,如图6~图7所示。

图6 接官亭与龟山湖

图7 掇山造景

3.3 花木配植

“山藉树而为衣,树藉山而为骨”,“夜雨芭蕉,似杂鲛人之泣泪;晓风杨柳,若翻蛮女之纤腰。移竹当窗,分梨为院……院广堪梧,堤湾宜柳……风生寒峭,溪湾柳间栽桃;月隐清微,屋绕梅余种竹……竹修林茂,柳暗花明”[2];“菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也”;兰、菊、水仙、菖蒲为花草四雅;梅、兰、竹、菊为四君子;松、竹、梅为岁寒三友;与莲同洁,与海棠同韵…… 古人把树木和山石比作衣骨,相互因依,强调花木对于环境和人的关系,富有情趣的意境而引发美好的想象,同时,传统文化也赋予花木多层面的价值,饱含深意。

图8 百龄古榕

图9 疏林草地

图10 “笋江残桥”与百龄古榕

数株树龄300年~400年的榕树如图2和图8~图10所示,古木参天,盘根错节,犹如天上的繁星随机分布园区,是历史的活化石和见证者。绿化布局重点突出古榕,周边植物作为背景点缀加以烘托,所选植物多以观花、观果、荫木类、竹类等乡土植物为主,适度配植观叶类、水生植物类和草本灌木类植物,注重常绿与落叶,阔叶与针叶,乔、灌、草、地被的搭配,孤植、丛植与群植的体量对比,使之形成高低错落,疏密有致,色彩协调,主次分明,重点突出,品种丰富,花开四季,四序常绿,富有季相变化和人情味的艺术空间氛围。

历史文化区内栽植花木类植物(大花紫薇、刺桐、木棉、凤凰木、白兰花、桃花)、观叶类植物(垂柳、红枫、红花檵木)、荫木类植物(小叶榕、香樟、黑松、银杏)、水生植物(荷花、睡莲)及竹类,营造四季如春、春色满园的诗意空间;自然生态区保留原有龙眼林,树下栽植中草药地被植物(薄荷、蒲公英、车前草、凤仙花),体现农耕田园风光;文娱健身区以荫木类植物(小叶榕、重阳木、天竺桂)和花果类植物(火焰木、广玉兰、桂花、杨桃、芭蕉、莲雾、菠萝蜜、荔枝)为主,寓意春华秋实,硕果累累。

图11 石笋凝烟

3.4 自然天时

“春夏秋冬,早暮昼夜,时之不同者也;风雨雪夜,烟雾云霞,景之不同者也。景则由时而现,时则因景可知”。自然为万物之本,石笋公园巧妙借用晨旭、夕照、夜月、星空、阴雨、雾风,还有自然界中植物呈现的季相变化,花木散发的芬芳,风雨、流水、鸟鸣的声乐,动物、昆虫移动飞舞的姿态等自然天时现象来建构物质性的流动景观,营造出石笋凝烟、雨打芭蕉、四面荷风、笋江月色、桂芯飘香等意境,展现时和景的自然天时之美,如图10~图11所示。

春天细雨蒙蒙,石笋烟雾缭绕,雨水洒在芭蕉叶上轻弹高山流水,安详静谧的幽雅古韵,羁旅思乡之情油然而生;夏日,满塘荷花怀抱,出淤泥而不染,濯清涟而不妖,香远益清,亭亭净植,清风徐来,阵阵凉意;中秋月明之夜,远处传来丝丝管弦乐,空气中弥漫着丹桂的芬芳,江中清源、紫帽两山依偎相连,一轮明月透过笋江桥洞,水中倒映着16轮明月,小船泛舟江上,阵阵江风,款款流水,粼粼波光,人人欣赏美景,流连忘返;万物凋零之时,园中依然绿意融融,鸟语花香,静待春的到来……

3.5 地域人文

北宋进士谢履为石笋赋诗曰:“秋日莲峰净,春风石笋抽”;元代名僧释大圭诗曰:“危石青入云,上有千岁木。我来卧其间,天风响岩谷”;明代大书法家张瑞图为接官亭提联:“火宅莲花众生非异相,金身茎草百派想归源”……诗词是中国古典人文景观最经典和最传统的表达方式,同时,珍藏于接官亭内历代泉州文人墨客、能工巧匠所作的碑文牌匾、诗词对联、书法绘画,还有流传于世的地方经典传统曲艺(梨园戏、南曲、提线木偶),体现古闽越族遗风的传统民间舞蹈(拍胸舞),每年一度的盆景展、菊花展、中秋游园(灯展、攻炮城),植物文化,历史宗教文化(佛教、道教、婆罗门教)等,以及时间烙下的痕迹(磨光的石径),触景生情,引发心灵深处的感悟……都直接或间接地体现富有地方特色的人文景观。

闽南人对榕树情有独钟。榕即容,有容乃大,包容万物,是一种气度。榕树闽南语为“情”“根情”,根深蒂固,盘根错节,枝干交织,成就独木成林的自然传奇,是同根共生,一脉相承的凝聚,是身在异乡游子对故土的情感寄托,是叶落归根,情系闽台两岸“同文、同种、同根”的“根情”缘。

含蓄蕴藉的人文景观蕴藏着丰富的精神世界,表达着中国文人淡泊舒朗的心境和俗世无争的高雅气节。此时静下心来,看庭前花开花落,望天上云卷云舒,后知后觉的我知命之年才真正领悟:宠辱不惊,去留无意。

4 结论

乡土文化不是简单的元素堆砌,而是对乡土自然景观和地域历史文化进行充分了解和梳理后,以当地建筑建材、乡土植物、历史文化背景为素材,秉承含蓄内敛、师法自然的传统艺术工艺,人文与意蕴的细腻表达,自然胜景与匠人之心的完美结合,达到天人合一,返璞归真的绝妙意境。

“看得见山,望得见水,记得住乡愁”,党和国家领导人为城乡建设指明了方向。工程建设人员应充分汲取、借鉴、运用中式古典营造手法和传统匠人技艺,创作出体现民族精神、树立文化自信的工程作品,更好地保留乡土特色、留住乡愁记忆。

——泉州宋船