硬腭前份神经支配增龄性变化的临床研究

李秀芬 刘畅 刘济远 曲涛 潘韦霖 潘剑 华成舸

1.浙江省立同德医院口腔科,杭州310012;2.口腔疾病研究国家重点实验室 国家口腔疾病临床医学研究中心四川大学华西口腔医院口腔颌面外科,成都610041

在大多数解剖学和口腔颌面外科的专著中,认为上颌骨腭部黏骨膜的支配神经为鼻腭神经(nasopalatine nerve,NPN) 与腭大神经(greater palatine nerve,GPN)[1-2]。其中硬腭前份(anteriorhardpalatine,AHP)(双侧上颌尖牙以前的区域)的神经支配来自鼻腭神经[3]。鼻腭神经受损后会出现前腭部麻木不适,影响患者生活[4]。因此,行硬腭前份手术时应尽量保护鼻腭神经。这会给手术带来一定的困难和限制。如有报道前牙区牙种植手术中,若种植钉进入鼻腭管或损伤鼻腭神经,会出现硬腭前份的麻木不适[5]。但在应用解剖学研究中也有不同的意见,有研究者观察到部分患者的前腭部神经支配来自于腭大神经,Alibhai[6]报道有20%的人,整个硬腭的神经支配均来自腭大神经。Fillippi 等[7]和Magennis[8]则报道鼻腭神经损伤后,硬腭前份感觉障碍者可在术后4 周恢复正常。Langford[9]的研究结果认为鼻腭神经损伤后硬腭前份感觉无明显改变。在临床实践中,也发现部分儿童患者术中离断鼻腭神经后硬腭前份并未出现麻木不适,患者年龄越大硬腭前份麻木的概率越大、范围越广、恢复时间越长[10]。由此推理,硬腭前份的支配神经可能与患者年龄相关,随着上颌骨的生长发育和上颌前牙的萌出,该部位的支配神经可能逐渐由腭大神经转换为鼻腭神经。

本研究观察了替牙列期及恒牙列期患者采取不同神经麻醉下硬腭前份黏骨膜的麻醉效果,以此来研究硬腭前份的支配神经及与年龄和发育阶段的关系,为临床治疗和神经发育研究提供参考。

1 材料和方法

1.1 病例选择

选择2013 年9 月—2015 年9 月于四川大学华西口腔医院口腔颌面外科门诊就诊的患者,纳入标准:1)年龄8~38 岁;2)要求拔除上颌牙齿;3)可以清晰表达自身感受,配合麻醉及手术;4)无口腔感觉异常史。排除标准:1)对局麻药物过敏;2)长期口服止痛药、激素、抗生素;3)上颌骨有先天发育畸形、肿瘤、手术外伤史。

该研究经四川大学华西口腔医院伦理委员会批准。基于研究背景,腭部神经支配并不完全明确,所以在该研究的知情同意中,对患者进行了说明,即先根据随机原则进行切牙孔或腭大孔阻滞麻醉,麻醉后用Von Frey 探针测试麻醉效果,若不能保证拔牙区域的麻醉再在拔牙前补充麻醉,所有患者操作前均签署知情同意书。

研究最终纳入替牙列期(A 组)患者182 名,随机分为鼻腭组[A1 组患者91 名,男∶女=43∶48,平均年龄(10.1±1.6 岁)]和腭大组[A2 组患者91名,男∶女=46∶45,平均年龄(10.0±1.4岁)];恒牙列期患者219 名,按年龄分为青少年组[B 组患者100 名,男∶女=52∶48,年龄13~18 岁,平均年龄(15.7±1.3 岁)]和成人组[C 组患者119 名,男∶女=56∶63,年龄19岁以上,平均年龄(22.8±5.1岁)]。

1.2 方法

1.2.1 麻醉方式 鼻腭组患者接受鼻腭神经阻滞麻醉(nasopalatine nerve block,NPNB),腭大组、青少年组和成人组行双侧腭大神经阻滞麻醉(greater palatine nerve block,GPNB)。所用局麻药物为含1/100 000 肾上腺素的2%利多卡因注射液。腭大孔阻滞麻醉注射剂量为每侧0.5 mL,切牙孔为0.2 mL。

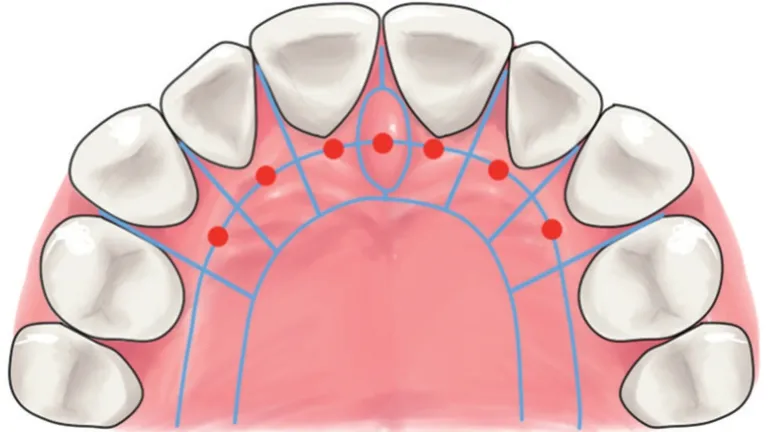

1.2.2 检测位点 检测位点为距离双侧上颌尖牙及切牙牙龈缘5 mm 处的腭侧黏膜(图1),包括切牙乳头(IP),即11 区、12 区、13 区、IP 区、21 区、22区、23区。

图1 前腭部探测位点(红点所示)Fig 1 Areas of the hard palate under investigation(red points)

1.2.3 试验器械 Von Frey 测痛仪(Von Frey Kits,Hairs)由深圳市瑞沃德生命科技有限公司提供,痛觉测试触丝由力度为0.02~15 g的尼龙纤维组成,是临床和研究中常用的半定量痛觉测试仪。

1.2.4 试验流程 实施麻醉前,测试者将测量丝放置在检测位点上,缓慢加力,使测量丝呈90°弯曲,持续1.5 s。询问患者感觉,记录引发患者疼痛的力值,作为基线。进行NPNB或GPNB 5 min后,测试者再次用记录的基线力值检测患者感觉,若仍有痛感表明麻醉无效,需要补充GPNB或NPNB。若患者无痛感,测试者依次增加力值,直到引起疼痛或测试力值增加至15 g。此时,患者无痛表示检测位点麻醉完全;否则,麻醉不足或无效。测试时硬腭前部双侧相同检测位点作为一个统计单元,若双侧检查结果有差异,以麻醉无效计。

1.3 统计分析

采用SPSS 20.0 软件对结果进行统计分析。定量资料和定性资料分别采用t检验和卡方检验,包括基线资料和结果。显著性水平设为0.05(双侧)。此外,如果定性数据在组间存在显著差异,则计算95%置信区间(confidence interval,CI)的比值比(OR)和相对危险度(RR)。

2 结果

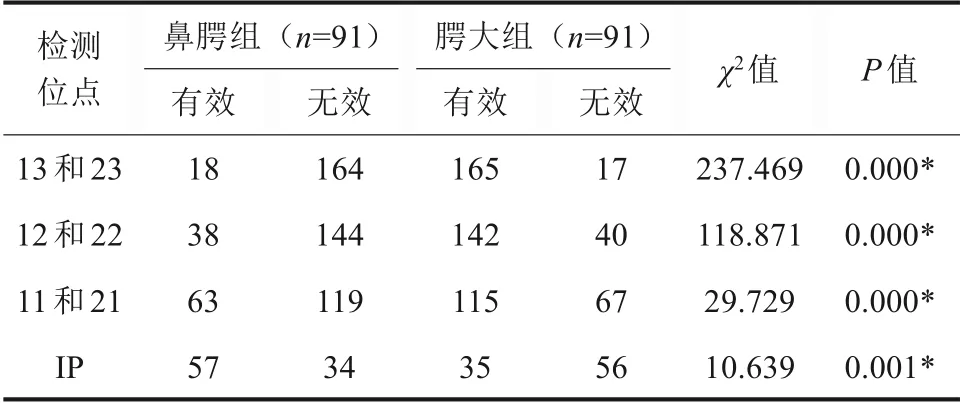

鼻腭组、腭大组、青少年组和成人组间男女比例(Pearson卡方检验,P=0.865)及鼻腭组、腭大组间男女比例(t检验,P=0.554)差异无统计学意义。替牙列期患者接受不同的麻醉方式后各检测位点的麻醉效果见表1。鼻腭组和腭大组各检测位点麻醉效果差异有统计学意义(P<0.05)。除切牙乳头区外,硬腭前份双侧腭大神经阻滞麻醉效果明显优于鼻腭神经阻滞麻醉(P<0.05)。在切牙乳头区,鼻腭神经阻滞麻醉效果更佳(P<0.05)。

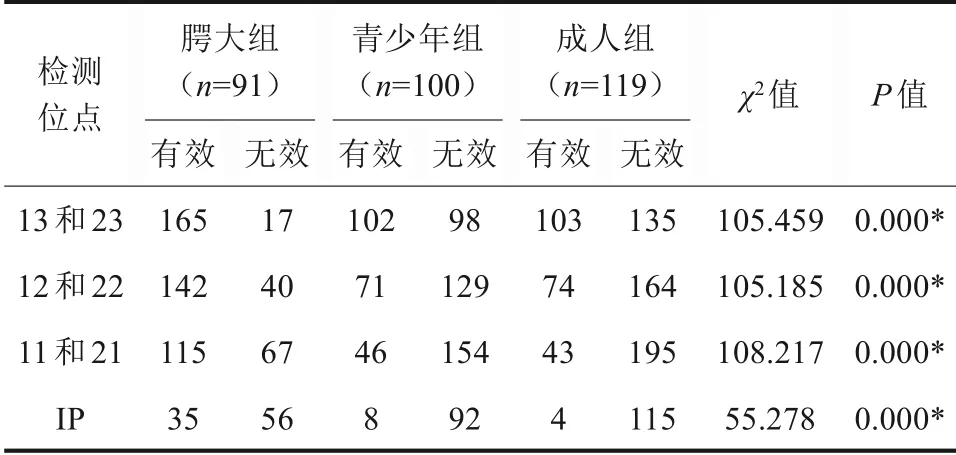

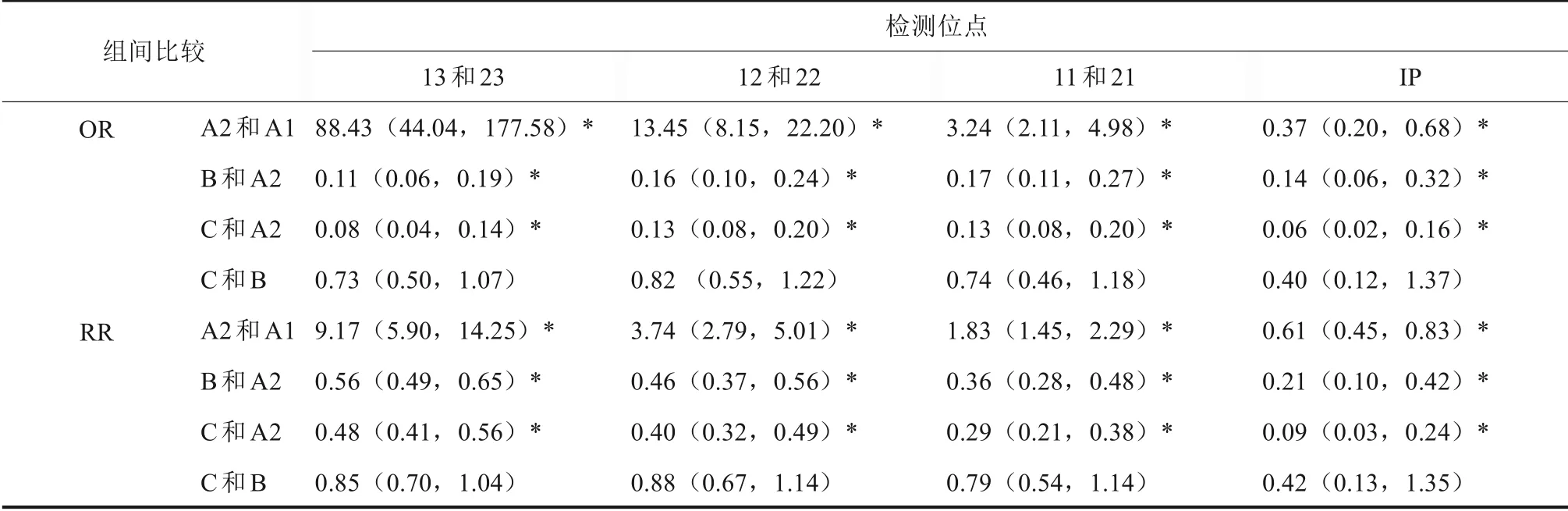

替牙列期腭大组、青少年组和成人组患者均接受双侧腭大神经阻滞麻醉,3组各检测位点麻醉效果差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。儿童组患者硬腭前份麻醉效果明显优于青少年组和成人组(P<0.05);青少年组与成人组硬腭前份麻醉效果差异无统计学意义(P>0.05)(表3)。对麻醉无效患者追加双侧腭大神经阻滞麻醉(鼻腭组)或鼻腭神经阻滞麻醉(腭大组、青少年组和成人组),均获得满意的麻醉效果。

表1 鼻腭组和腭大组患者各检测位点麻醉效果比较Tab 1 Comparisons of anaesthesia efficacy at each tested site between nasopalatine nerve block group and greater palatine nerve block group

表2 不同年龄段患者接受腭大神经阻滞麻醉后各检测位点麻醉效果比较Tab 2 Comparisons of anaesthesia efficacy at each tested site among different age groups undergoing GPNB

表3 不同组间各检测位点麻醉效果比较Tab 3 Pairwise comparisons of groups to determine the effects of the different nerve blocks on each tested site

3 讨论

鼻腭神经阻滞麻醉是上颌前牙区腭侧软硬组织手术中常用的麻醉方法[11],但在许多情况下,其麻醉效果并不理想。麻醉不佳的可能原因包括解剖变异、局部炎症、操作和药理等原因。关于解剖因素,不同文献或解剖学论著多数报道前腭部的神经支配来自于鼻腭神经,但在不同文献中硬腭前份的神经支配和鼻腭神经的支配范围有不同的报道。多数研究[1-3,12]认为鼻腭神经支配范围是双侧尖牙到中切牙之间的黏骨膜,而另一些研究者[6-9]则认为鼻腭神经支配范围因人而异,可以支配到第一前磨牙的腭侧牙龈或更靠后的软硬组织,也可能仅限于切牙乳头区,部分人群中整个硬腭组织完全由腭大神经支配。

但是所有关于腭部神经支配的临床研究均未报告不同年龄段之间的差异,或局限在某个年龄段内或未考虑年龄对神经支配的影响。本研究以替牙列期与恒牙列期患者为研究对象,通过麻醉不同的神经,来探讨硬腭前份的神经分布。在13岁以下的患者中,通过切牙孔阻滞麻醉(鼻腭组)仅27.6%(176/637)的患者麻醉成功,而通过双侧腭大孔注射(腭大组)获得了满意麻醉的患者高达71.7%(457/637)(P<0.01)。单独考查每个检测位点,鼻腭组和腭大组之间仍然存在显著差异。在切牙乳头区,切牙孔麻醉的效果优于双侧腭大神经阻滞麻醉;而除切牙乳头以外的检测位点,腭大神经麻醉比切牙孔麻醉更有效。这一结果提示这些儿童硬腭前份的感觉主要来源于腭大神经的支配,鼻腭神经只支配了腭黏膜的一小部分。由此可以推断,硬腭前部神经支配向鼻腭神经转换可能是一个渐进性过程,可能与患者前腭部的发育程度有关,更精确的分组将可能证实这一猜测。本研究中,由于越年幼的患者,在门诊行局麻手术的机会越小,13 岁以下患者按年龄或牙龄分组,由于组间不均衡,无法满足足够的统计效能,故未再分组。

本研究还比较了双侧腭大神经阻滞麻醉对更大年龄跨度患者硬腭前份感觉的影响,结果发现青少年组双侧腭大神经麻醉有效率为32.4%(227/700),成人组双侧腭大神经麻醉有效率为26.9%(224/833),均低于腭大组(71.7%)(P<0.05),但青少年组和成人组之间差异则无统计学意义。这提示,硬腭前份的神经支配的转换(由腭大神经转向鼻腭神经)是在替牙列期完成的,在随后的个体发育过程中,继续变化的程度极少。而成年人中,26.9%的患者硬腭前份感觉是部分或全部由腭大神经支配的,这一比例与Alibhai[6]报道的20%接近,提示在部分人群中腭前份感觉神经并未发生转换或转换不完全。

在前期研究[10]中,通过观察不同年龄患者切断鼻腭神经后硬腭前份的感觉变化及恢复情况,发现一些儿童患者术后并未出现术区感觉障碍。理论上讲,鼻腭神经被切断后神经残端会立即回缩到神经管中,即使行神经吻合术,短时间内神经再生的可能性也很小,因此,合理的解释是,这些年轻患者硬腭前份感觉可能在很大程度上受到腭大神经支配。有趣的是,在年长患者(青少年/成人)中硬腭前份感觉的恢复是延迟的,但比正常情况下神经再生速度快,这一现象提示鼻腭神经损伤后出现的硬腭前份感觉恢复可能归因于腭大神经的代偿性支配。

另外,有文献[5,13]报道,种植手术中种植钉进入鼻腭神经管可能导致硬腭前份感觉的长期异常,似乎与本研究相矛盾。这可能与神经受损方式的差异和修复机制有关。

综上所述,硬腭前份的感觉在青春期前主要由腭大神经支配,在替牙列期逐渐向鼻腭神经转换,这一转换与牙齿替换和上颌骨发育同步。并在部分人群中,这一转换并不完全,导致部分成人硬腭前份的感觉仍由腭大神经支配。而在鼻腭神经发生断离性损伤后,硬腭前份的感觉可由腭大神经进行代偿,而由于腭大神经与鼻腭神经的交通支的存在,这一代偿性恢复可能在较短的时间内完成。在临床实践中,当对儿童进行硬腭前份手术时,建议行双侧腭大神经阻滞麻醉以获得更为满意的麻醉效果,而传统的切牙孔阻滞麻醉对成人仍可能有效。本研究中,由于病例数量及年龄构成的限制,未按年龄进行分层细化分析,为明确年龄与硬腭前份支配神经的变化,今后可根据年龄或牙龄进一步分层进行更为深入的研究。此外,口腔颌面部的其他神经是否经历了类似的二次发育过程,目前尚不清楚。而周围感觉神经损伤后,局部感觉的恢复机制也待进一步的研究。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。