疫情背景下无接触医用机器人的应用与发展

庄逸,丁皓,刘浩宇,阚孟菲,夏冬阳,丁思吉

1.上海理工大学 医疗器械与食品学院(上海,200093)

2.上海健康医学院 医疗器械学院(上海,201318)

0 引言

近年来,各类流感病毒、埃博拉病毒在世界范围内频繁爆发,给全世界人民的生命健康造成了巨大的威胁。不过每一次重大公共卫生事件发生,都少不了白衣战士与死神搏斗的身影,他们中的许多人还为此牺牲了自己生命。自2020 年初新型冠状病毒爆发以来,医护人员冒着生命危险,并且需要每天佩戴口罩、身着厚重的防护服[1],连续工作数小时为患者进行治疗,医护人员长时间高强度的工作状态也给疫情严重地区的抗疫工作带来巨大挑战。随着疫情的不断加剧,感染人数急剧增加,医护人员与医疗防护物资的紧缺也为护理工作带来了困难。由于此次新冠病毒的传染性强,对患者的治疗和疫情防控的工作带来了巨大的挑战,医护人员也面临较大的感染风险。为此,在医院临床上使用机器人可以有效地解决这一系列问题。近些年来,随着社会的快速发展和相关技术的进步,机器人以其实用性、多样性、高效性等优点,在各行各业有着广泛的应用,将机器人技术应用到医疗行业,也是人们在医工结合[2]和打造智能医疗体系之路上的一次伟大尝试。

1 医用机器人的应用现状

本研究结合具体场景,将疫情背景下可应用的无接触医用机器人进行简要梳理,并大致归为三类:移动式机器人、辅助功能机器人和智能诊疗机器人。移动式机器人主要用来运输物品、巡逻及监控等;辅助功能机器人可以代替医生护士完成各种日常医护工作;智能诊疗机器人主要是辅助或代替医技人员对患者完成一些身体检查工作。与工业机器人不同的是,由于医疗行业的特殊性,医疗机器人的工作对象是人,并且往往是身体机能都欠佳的病人,所以医疗机器人的精密性、安全性及伦理性都显得格外重要。

1.1 移动式机器人

移动机器人其实就是在一个可以自主移动、导航的底盘上开发的一系列具备多功能的机器人,如送药和送餐的运输机器人、转运机器人与消毒机器人等。

1.1.1 医疗运输机器人

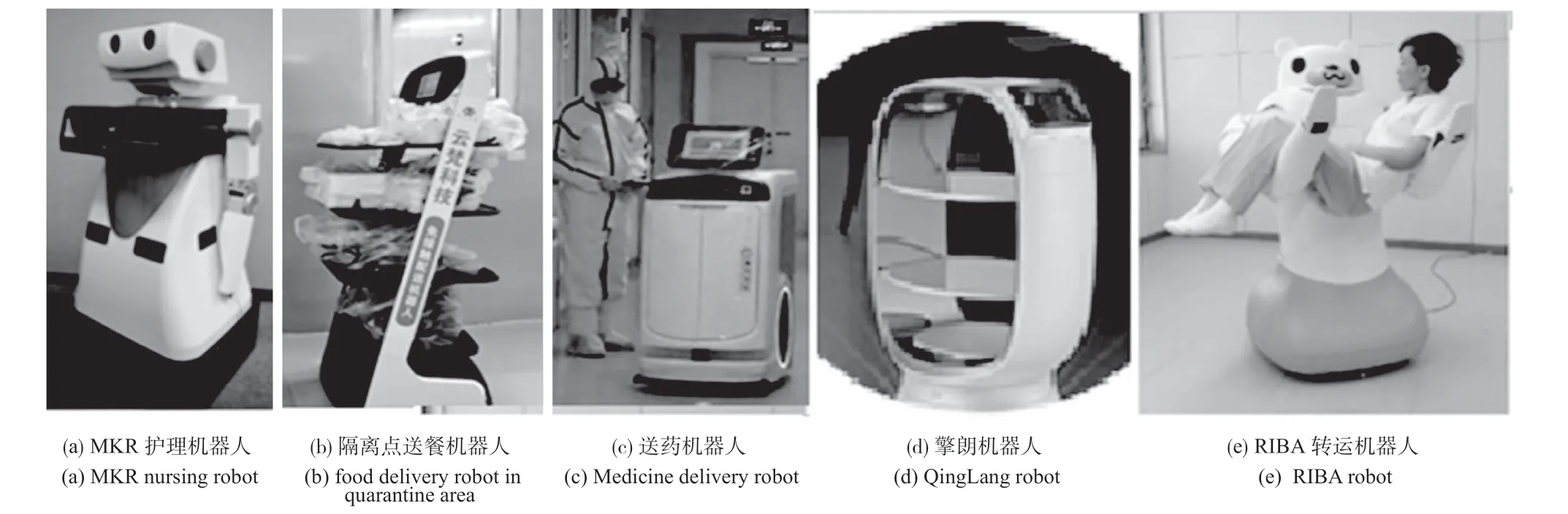

疫情期间,医院以及隔离区域内存在大量的医疗物资需要转运,如防护服、手套、药品等防疫物资,以及生物样本、医疗废弃物等具有传染性的高危物品。如果使用机器人运输转运,既可以节省人力,又能降低病毒传染风险,这就需要运输机器人具有很高的灵活性,并且能够感知环境、路径规划和自主导航。实现此目的的方法主要有利用摄像头的视觉导航[3]、激光雷达导航[4]、卫星定位导航以及通过铺设电磁轨道的磁导航[5]等。受室内环境的限制,后两种导航方式在室内医疗环境应用较少。最早在1989 年,美国TRC 公司就设计出Helpmate 移动机器人并在医院首次应用[6],该机器人使用视觉信息、超声波以及红外接近传感器实现障碍物的检测,从而完成餐盘、药品的运送。2010 年Takahashia[7]开发了一种基于激光测距仪、超声波传感器和立体视觉系统的机器人MKR,如图1(a),适用于在医院公共设施中安全可靠地运送行李、重要标本和其他材料。2011 年英国开始在医院应用一款名叫TUGs 的护理机器人[8],可以通过摄像头扫描并存储周围环境实现自动识别医院中复杂的通道,完成药物、垃圾的运输工作。马里兰大学医学中心[9]也对相关数据进行统计分析,测试了机器人在重症监护室送药的可靠性,通过相关数据分析得出在现有的技术条件下,机器人可以替代人工完成送药工作并保证及时性与可靠性。

在此次新冠疫情中亦有许多运输机器人在医院应用的例子,如普渡科技的“欢乐送”机器人代替人工送餐,如图1(b),送餐机器人配备了四层托盘,一次可配送四间房间。广东省人民医院引进的双胞胎机器人“平平”和“安安”,如图1(c),机器人主动完成物资的配送,可实现自主开关门、自主搭乘电梯等功能,同时还能对各个病区进行实时影像监控与互动。在湖北、广东、浙江等省市的医院,上海擎朗智能科技有限公司研发的“小花生”机器人[10],如图1(d),利用激光、红外、声纳、视觉等传感器完成自主无轨运行,可24 h 无间断工作,大大减轻医护人员工作量,降低临床工作人员的安全风险。

除了运输物资,还有专门用来移动患者的转运机器人,与运输物品不同,在转运人员时必须要考虑机器人的安全性、舒适性以及人机交互的便捷性。早期日本科学家研发的医用搬运机器人RIBA[11],如图1(e),其主要功能是将患者从床上搬到轮椅上,其上肢覆盖了触觉传感器,能为操作者提供适当的交互反馈。还有日本松下公司设计的 Resyone 机器人[12],能实现床椅分离,便于患者的转运移动。此类机器人可以很大程度上减轻护理人员的负担,甚至可以无需医护人员直接接触患者,就能实现转运,在疫情期间应用可以在一定程度上保护医护人员的生命安全。

图1 移动机器人Fig.1 Mobile robot

1.1.2 消毒机器人

为了阻断病毒的传播,需要对医院等公共场所环境进行消毒,需要灵活性强、覆盖范围广、消毒效率高的机器人来完成此项工作。其关键技术在于移动机器人底盘上加装的消毒模块。现有的消毒模块主要包括紫外线灯、疝气灯、消毒药水喷嘴、空气过滤等等。Chanprakon 等[13]曾开发了一款用于手术室消毒的机器人,通过紫外线照射消灭病菌,该机器人可通过无线遥控手动导航在手术室内完成消毒工作,还不能实现完全自主导航移动。欧洲的蓝色海洋公司推出的机器人由一个配备有多个激光雷达传感器的移动基座和若干个短波紫外线灯组成,每秒发出20J/m2的波长254 nm 的紫外线,以消除细菌和其他有害微生物。与此类似的还有英国Finsen 公司的THOR UVC 机器人,剑桥大学三一学院研制的Akara 机器人,Tru-D SmartUVC[14]机器人以及HELIOS 紫外线消毒杀菌机器人。总部位于圣安东尼奥的Xenex Disinfection Services LLC 生产的全光谱紫外线灭菌机器人[15]使用氙气灯产生高强度,全杀菌光谱的UVC 光(波长200 ~315 nm)。南洋理工大学研制的XDBOT[16]通过局域网连接电脑,并接受电脑发出的指令,此机器人带有一个特殊喷嘴,与普通的喷嘴不同,XDBOT 的喷嘴排放带正电荷的化学药品,这些消毒剂将被吸引到所有带负电荷的表面,利用异性相吸原理提高消毒效率。除了这些消毒方式外,上海的TMI Robotics[17]还提出了利用组合紫外线、超干汽化过氧化氢、空气过滤的消毒方式,可以根据消毒空间自动选择任意消毒方式的组合,可以做到任意空间消毒不留死角。

此类消毒机器人在疫情防控期间可以在医院场景下自主完成消毒工作,做到全方位、高效率、无死角,既可以减轻医护人员的负担,又能降低医护人员感染风险。

综合来看,此类移动机器人主要包括运动模块、控制模块、导航模块和相应的具体功能模块,由于机器人所处的环境是未知的动态变化的,所以其关键技术就在于利用传感器自主地感知周边环境并利用软件算法实现定位与导航,也就是即时定位与地图构建(SLAM)技术[18]。

1.2 辅助功能机器人

在疫情期间医院里许多场景下医生和护士需要和患者直接接触,比如医生每天到病房查房,到手术室做手术、急救插管;护士给患者输液、打针、样本采集等。这些场景都离不开与患者的接触,如果将这些工作在疫情期间全都由机器人代劳,那么医生以及护理人员被传染的概率就会大大降低。下面对最典型的手术、输液和咽拭子采集三种场景下应用到的无接触医用机器人进行了梳理。

1.2.1 手术机器人

提到手术机器人就不得不提本世纪初开始广泛使用的达芬奇手术机器人系统,主要由远程控制系统、机械臂系统和视觉成像系统组成[19]。此机器人的关键优势之处在于拥有强大的三维影像技术、灵活精准的机械臂和微创手术技术。除了使用视觉成像技术进行远程操控手术机器人之外,澳大利亚迪肯大学和哈佛大学联手打造了一款自带触觉反馈的HeroSurg 机器人[20-21],通过自带的传感器将执行装置感受到的力通过震动反馈给操作者,使操作者在使用时能更精准地把控力度,从而提高安全性和可靠性。

1.2.2 输液辅助机器人

(1)配药环节

此类注射药物配药机器人国内外从本世纪初开始到现在也有所成果,比如加拿大的RVIA[22]、意大利的i.v.STATIO 机器人[23],都配备了药液配制单元、药品药具传送单元、废品自动处理单元、条码扫描、LCD 触摸屏及电子设备舱,能够实现自动配给注射药物。哈尔滨工业大学的许志明[24]研制出一款输液配药机器人,主要包括药品安置模块、物品抓取、抽取注射、消毒等模块,还特别加入机器视觉图像识别药瓶的轮廓来完成药瓶的击碎、抽取等任务。

(2)穿刺

输液最重要的一个环节就是静脉穿刺,要想让机器完成静脉穿刺,就必须攻克以下几个难点:准确识别静脉;高精度、平稳地完成穿刺动作;明显的穿刺反馈。静脉识别技术主要有可见光谱识别、近红外成像识别、超声波识别[25]等。美国伍斯特理工学院Carvalho 等[26]研制的辅助设备,采用近红外单目成像识别静脉,利用四自由度机械臂操作针头,加入力反馈技术,即通过针头受到的轴向力的变化判断插入深度,从而顺利完成穿刺。罗格斯大学Max[27]研制的一个3 自由度的机架加上一个4 自由度的机械手,结合了三维近红外成像和超声图像跟踪针头位置,以15° 的角度将针插入静脉,误差可以达到0.3 mm。此类机器人目前大都停留在实验室阶段,由于成本过高,结构和控制过于复杂,且应用到临床需要大量安全论证与实验论证。另外,国内的迈纳士、哈工智能[28]等公司也在研发相应的整套全自动无人静脉穿刺、输液采血系统,相信在不久的将来可以看到此类产品投入使用。

(3)监测

在隔离病房中为了实现无人看护,需要实时监测药液量,并及时提醒护士更换药瓶或实现自动切换药瓶,目前相关技术已被使用,如通过红外光电信号、超声波、力学变化、CCD 图像识别[29-31]对滴速的监控,对药液位置的判断与预警功能。同时,利用简单的机械结构,结合传感器模块、消毒模块、控制模块可以完成自动切换输液药瓶[32-34],结合WiFi 通信、客户端人机交互界面,此类装置往往外观小巧,操作简便,有利于医护人员实际工作,成本不高,易于推广,可以极大提高医院智能化水平,减轻护士的工作量。

1.2.3 咽拭子采集机器人

采集患者咽、鼻拭子进行核酸检测是新冠肺炎诊断过程中的重要步骤。采集咽拭子是把拭子(白色长条棉签)深入咽部深处,擦拭后取出放入密闭试管内。此过程对于采集者来说非常危险,由于疑似患者需要张嘴,携带病毒的气溶胶很有可能给采集者带来感染风险[35]。用机器装置代替人工可以有效避免传染[36]。机器人完成咽拭子自主采集需要考虑三个方面问题:(1)准确识别定位咽拭子采集部位;(2)实现安全有效的接触力控制;(3)做好机器人消毒防护以避免交叉感染。钟南山团队和中科院沈阳自动化研究所[37]联合研制的新型智能化咽拭子采样机器人系统由蛇形机械臂、双目内窥镜、无线传输设备和人机交互终端构成。蛇形机械臂具备灵巧精确的作业能力,并具备与咽部组织接触力感知能力,双目内窥镜提供高清的3D 解剖场景,工业无线网络保障控制指令的实时可靠传输,利用力反馈的人机交互终端提供操作沉浸感。机器人以远程人机协作的方式,可以轻柔、快速地完成咽部组织采样任务。

1.3 诊疗机器人

在医院看病的时候需要由护士检查生理各项指标并做各类检查项目,此类机器人集成各类传感器,从而代替人工完成一系列的监测工作。

1.3.1 测温机器人

在人员密集的公共场所,如车站、商场、医院、学校,体温测量是疫情防控工作中必不可少的一个环节。如果手持体温计对过往人员进行手动测温,势必产生巨大的工作量,此时测温机器人将派上用场。测温机器人具有安全,快速、高效的特点,现有的测温机器人主要是利用图像识别加红外测温原理实现对人群的非接触式快速体温筛查。目前国内此类机器人主要有猎户星空、节卡、曼大智能、高新兴、百度AI 体温检测机器人等等。

现有测温机器人主要包括几大模块:红外测温模块、可见光人脸识别模块、报警模块及大数据分析模块等。关键技术涉及运动捕捉、口罩识别检测算法,数据比对等[38-40]。但是以现有的技术,测温机器人还存在很多不足,比如:

(1)测温精度,现有测温机器人测温精度可达到±0.5°C,但是和人体温度范围相比,测温机器人的精度还有待提高。

(2)测温速度,现有测温机器人响应时间为平均2 s/ 人,在遇到大流量人群时,势必不能有效地完成测温工作,并会造成拥堵。

(3)抗环境干扰,环境温度、湿度等客观因素会对测量结果造成影响,如何克服这些客观因素的干扰也是未来需要进一步研究的。

1.3.2 AI 智能CT 机器人

近年来人工智能(AI)技术与发展迅猛,我们可以将AI 和大数据技术相结合,应用到医疗场景中,例如此次新冠病毒在全球范围内蔓延,如何提供先进、有效的工具辅助广大临床工作者去诊断和治疗新冠肺炎患者是全球科技产业界都在积极思考和努力的课题,目前在这方面面临的难题有:快速诊断、同质化诊断、精准化诊断[41]。连心医疗协同湘南学院附属医院充分发挥各自的专业技术优势,依托百度飞桨平台正式上线了“基于 CT 影像的肺炎筛查与病情预评估 AI 系统”,该系统也在湘南学院附属医院首先投入使用。该系统可快速识别分割 CT 影像中的肺炎病灶,为病情诊断提供病灶的数量、体积、肺部占比等定量评估信息[42]。联影集团的uAI COVID-19 智能辅助分析系统将CT 阅片时间从5~10 min 缩短至1 min,可完成初步报告撰写,在后续的数据分析中其具备一定程度区分细菌性肺炎和病毒性肺炎的能力。

1.3.3 智能分诊机器人

当医院的病人数量增多,需要及时、高效、有序地将患者分流到相应的科室,智能分诊机器人可以代替分诊台的护士,减少她们与患者的接触次数。此类机器人主要由传感器硬件模块、人机交互模块和一套强大的数据库构成。传感器硬件模块包括摄像头、麦克风、扬声器等,完成语音识别、人脸识别。分诊机器人最主要的人机交互模块主要是语音交互,基于智能语音技术[43]和自然语言理解技术[44],通过与患者的语音交互完成院内的智能分诊、导诊、引导[45]。其拥有的强大的数据库需要包括医院信息知识库、预约挂号系统、电子病历系统等,将它们结合在一起并自主决策。在疫情期间,济南市传染病医院就应用到了将测温和分诊机器人相结合的技术,自动筛查体温异常的病人,并将他们引导到发热门诊,提高了接诊效率,有利于降低疑似患者与他人的接触率,为医院中的其他患者及医护人员构建了安全有效的屏障。

2 展望

经历了此次疫情之后,无接触机器人已在国内外广泛使用。医用机器人技术在不断的发展与进步,越来越贴合日常医院环境的使用需求,如今医用机器人的水平已经发展到一个新高度,结合国内外的发展现状,发展高端医用机器人还需从以下几个方面进行突破。

(1)更具智能化的移动底盘

对于移动机器人来说,移动底盘就是核心,而实现自主移动的关键就是自主定位导航,而非视觉传感器的探测范围和精度与视觉导航系统相比不是很理想,所以优先选择视觉传感器或将多传感器融合在一起,从而提高系统鲁棒性及系统响应速率和精度。多机器人系统也是机器人技术发展的主要方向,如何实现多机器人导航,也是研究的重点,比如可以利用无线通信手段实现控制中心主机发送指令的控制方案来实现多机器人系统的导航。

(2)结合物联网技术

为了顺应这个万物互联的时代,将医用机器人都纳入“ 网” 中,是实现智能化、信息化的一个大趋势。结合5G 网络建设,智慧医院建设,将机器人技术应用到医疗健康全流程中,包括院前筛查、智慧急救、智慧影像、智慧病房等不同场景,提高硬件通信速率,增强稳定性,使医用机器人能够协同工作,提高工作效率。在不久的将来,远程会诊、远程操作也会伴随着5G 技术、物联网技术、信息技术的高速发展而被广泛使用。

(3)模块化的医用机器人

现有的一些医用机器人的种类过于繁冗,且功能都太过于分散,对于用户来说,一些功能可能并不是用户需要的,但用户往往需要为此付出高昂的成本,如果将现有的功能模块化,并能够按需自由组合,那么可以从一定程度上可以节约成本,减小机器人空间体积,并为不同用户提供个性化定制、提高使用率。

(4)以人为本的人机交互体验

机器人的诞生最终也是为了造福人类,一切设计理念应以人为本,从机器人的外形到功能,以及设计理念,都应该以尊重用户的需求、隐私为出发点。结合人机工程学原理,处理好人、机、环境之间的关系,实现人性化的目标,例如可以加入语音控制、手机控制、包括可穿戴设备,从而提高使用者的交互体验。

近年来,随着人工智能、大数据、互联网技术、5G 网络技术的迅猛发展,新一代智能机器人将更具前景,医用机器人势必成为现代社会医疗健康卫生事业发展的大趋势,不仅仅在重大卫生公共事件中,在重大灾害、野外救援等场景都离不开医用机器人,新产品新技术必将造福人类,为人类健康事业贡献力量。