肌效贴治疗轻中度拇外翻患者的临床观察①

王聪 杨贤罡 李媛 张冠男

(河北省体育科学研究所 河北石家庄 050011)

拇外翻是指第一跖趾关节进行性全或半脱位和拇指向外侧过度旋转、偏斜超过15°的足部畸形,临床表现为内侧关节囊红肿、疼痛,伴或不伴胼胝体形成[1]。据报道,18~65岁的成年人中拇外翻的发病率为23%,男性占16.3%、女性占29.6%,65岁以上老年人中的发病率为35.7%[2]。从生物力学角度分析,拇外翻是足部跖趾关节的正常生物力学结构受到干扰和破坏,而产生的应力性疾患[3],足趾的畸形导致功能、姿势稳定性、步态模式、足动力学的改变,进而对平衡、生活质量和日常活动产生不利影响。

过去认为拇外翻先天性居多,但近些年后天不良因素,如经常穿高跟鞋、尖头鞋,马拉松、足球等经常重复高强度训练,受力不均,关节韧带受损,拇外翻发生率上升,相关的研究逐渐增多,但主要集中在各种术型的选择上,然而手术可能出现并发症且恢复期长,如果在早期进行针对性的干预有重要意义。近些年,肌效贴凭借其独特的物理特性受到国内外高水平运动员和体育爱好者的青睐,频繁亮相于竞技场。其力学矫正作用应用最为常见,被证明可以调整姿势动作肌群的张力,使关节固定在良好的排列位置,增加局部本体感觉的输入,进而矫正不当的关节运动模式[4]。但是能否通过肌效贴的贴扎实现缓解拇外翻的疼痛症状,减缓其病情发展,目前尚缺乏足够的证据。此项目尝试采用肌内效贴扎技术对轻中度拇外翻患者进行干预,旨在通过比较常规理疗和常规理疗联合肌效贴两种干预方式下,治疗前及治疗2周后,患者的疼痛评分和拇外翻角的变化,探讨肌内效贴在治疗拇外翻中的作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

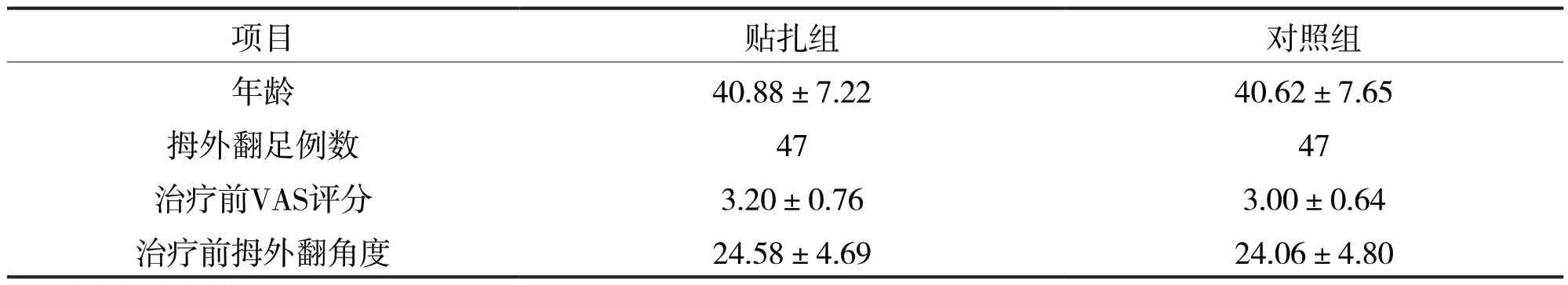

选取2019年5~10月与河北省体育科学研究所门诊部确诊的符合纳入标准的轻中度拇外翻患者50例,44例双足拇外翻,6例单足拇外翻,共94只拇外翻足。纳入标准:第一,负重下的正位X线片评估拇外翻的严重程度,入选轻中度拇外翻患者[5];第二,可有跖趾关节内侧关节囊的红肿、疼痛,正常行走轻度受限,伴或不伴足底胼胝体;第三,所有受试者愿意参加此次测试并签署知情同意书。排除标准:第一,有外伤史,脊柱、膝、踝关节疾患及手术史;第二,合并足的其他影响该研究的疾病或畸形;第三,主观不配合或有严重的心、肝、肾、血液等全身系统性疾病。94只拇外翻足按患者年龄、性别进行分层随机分组法,随机分入贴扎组47足和对照组47足。两组患者治疗前的拇外翻角和VAS疼痛评分经统计学分析差异无显著意义(P>0.05),见表1。

1.2 干预方法与评估方法

每位患者进行第一跖趾关节的VAS疼痛评分、美国足踝外科跖趾关节评分(AOFAS)及采用负重位下的正位X线片检查确定各足的外翻角度后,给予相应的干预治疗,为期2周。对照组:行微波治疗,采用圆形辐射器,功率40W,20min/次,1次/天,共10次。贴扎组:微波治疗同前,理疗后给予肌内效贴扎,每日重复贴扎1次,共10次。完成2周治疗后再次进行第一跖趾关节的VAS疼痛评分评估及负重位下的正位X线片检查,记录并分析得分和外翻角情况。

肌内效贴扎方式。采用支持足弓和矫正拇外翻力线的组合贴扎模式,其中对支持足弓选用:第一,足底小肌群促进伞状型贴扎;第二,横向足弓支持I型贴扎。矫正拇外翻力线选用:第一,宽度约2.5cm的I形贴布从大脚趾内侧缘伸展约30%~40%向外包绕大脚趾沿足内侧下缘到足跟;第二,另选一个宽度约2.5cm从拇指第一跖趾关节沿足背到外侧的第五跖骨关节处,约伸展30%~40%;第三,重复第一步的贴扎方法,以加强校正。

表1 两组患者一般资料

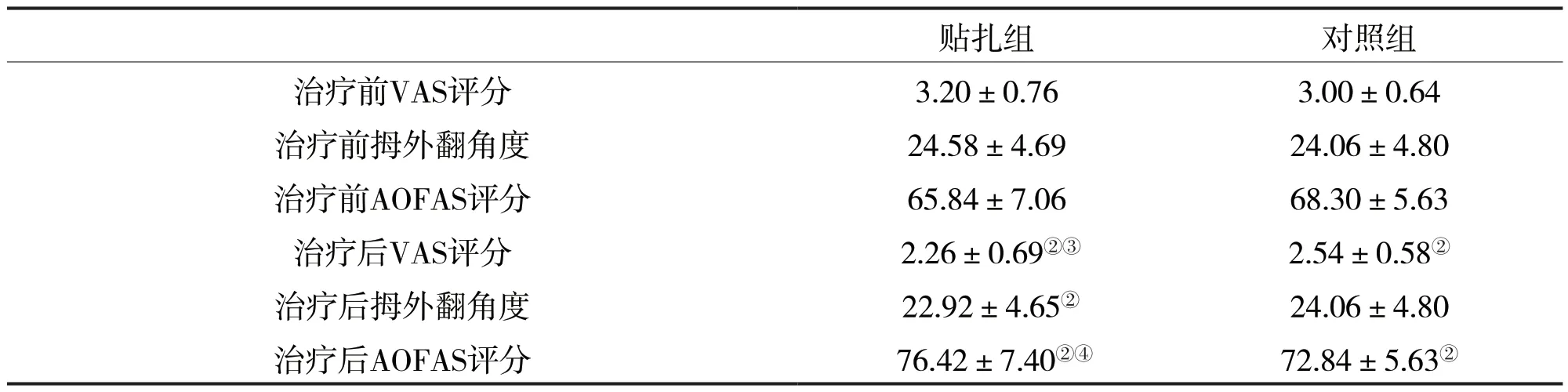

表2 两组患者治疗前与治疗2周后比较

1.3 疗效评定指标

VAS疼痛评分:0~10分,0分为无痛,10分为难以忍受的剧痛,患者根据主观感觉评出自己的疼痛对应得分。AOFAS评分:是美国足踝外科学会制定的跖趾关节的综合评分标准,0~100分,分值越低表示功能越差。包括主观感觉和客观评价,其中疼痛满分40分,功能状况(包括自主活动能力、最大步行距离、步行难易度、反常步态、关节受限程度及踝足的稳定性)满分45分,拇趾外观满分15分。拇外翻角:患者足负重下的正位X线片,测量第一趾骨与第一跖骨中轴线之间的夹角。

1.4 统计学分析

应用SPSS 18.0统计软件进行统计学分析,实验测试数据以均值±标准差表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对样本t检验。

2 结果

两组患者VAS评分和AOFAS评分治疗前与治疗2周后比较,均有非常显著性差异(P<0.01)。贴扎组拇外翻角度较治疗前有非常显著性改善(P<0.01),对照组拇外翻角度治疗前后无变化。与对照组比较,贴扎组的VAS评分有明显降低(P<0.05),AOFAS评分有非常显著性增高(P<0.01),详见表2。

3 讨论

该研究在于明确肌效贴对拇外翻患者的治疗作用,通过比较贴扎前后疼痛评分和美国足踝外科跖趾关节评分,以及观察肌效贴对外翻角的影响进而探讨肌效贴治疗拇外翻患者的作用机制。结果表明,肌效贴不仅可以显著缓解拇外翻患者的疼痛症状,还可改善其跖趾关节的功能。

第一跖骨与近节拇趾形成关节,同时与跖骨头下的内侧、外侧籽骨也形成关节。第一跖骨头是椭圆形或方形,与近节趾骨基底的凹形关节面形成关节。第一跖趾关节周围有6条肌腱附着,分别为拇长屈肌腱、拇长伸肌腱、拇短屈肌腱、拇短伸肌腱、拇展肌腱和拇收肌腱。这些肌腱均附着于近节趾骨基底,跖骨头却无肌腱附着。这种结构控制着跖骨头,跖骨头一旦受外力刺激产生位移就会破坏这些肌腱的平衡,反过来跖趾关节周围的肌腱不平衡又是促使关节全或半脱位的生物力学原因。而第一跖骨内收也会导致足部变宽,进而导致足弓的塌陷[6]。此外,跖趾关节周围肌腱的稳定结构损伤后,足弓的协调控制主要靠足内、外肌的参与[7]。足弓的塌陷继而造成拇外翻畸形的生物力学机制已经被证实[8]。还有研究认为拇外翻伴随的跖趾关节处红肿疼痛、足底胼胝体、拇囊炎等症状可能与足弓塌陷有很大关系[9]。因此考虑拇外翻的解剖学特点,该研究采用支持足弓和矫正拇外翻力线的组合贴扎模式。肌效贴可通过刺激皮肤表层的感受器和肌肉本体感觉器影响神经肌肉的募集顺序及运动单位的招募。祁奇等[10]也发现肌效贴扎部位的肌肉均方根值低于未贴扎时,提示肌效贴可以增加肌肉的募集效率,提高运动单位的同步性。因此,足底筋膜贴扎选用伞状形贴扎方法目的是用贴布的伸展性协助取代足底筋膜,减少筋膜承重时拉扯,矫正足底力学分布,同时促进足底小肌群收缩激活。足弓支持贴扎同样加强了足底小肌群的募集,增加了肌肉的活化性能。此外,矫正拇外翻的力线还采用了2个I形加强贴扎方法,利用肌效贴的力学特性调整各肌腱的张力,进而固定关节处于一个合理的排列位置,从而起到治疗作用。还有学者[11]采用平衡贴治疗中度拇外翻,发现3个月的干预拇外翻角度减小了7°~11°。这一力学特性的治疗作用与该研究结果一致,2周的贴扎干预后,贴扎组较治疗前拇外翻角度减小了(1.66±0.04)°。

目前对拇外翻的研究多集中在各种术型的选择上,然而手术可能出现并发症、恢复期长,而且极易复发。随着康复医学的发展,在轻中度拇外翻时早期介入,存在一定空间,而肌效贴作为一种安全有效、非侵入性的拇外翻辅助治疗手段,可以减轻拇外翻患者的疼痛症状,改善功能,延缓疾病的发展。