铁路先行

刘佳璇

2021年1月22日,列车停靠在京哈高铁北京朝阳站(张晨霖/摄)

2021年,东北高速铁路网建设进入高光时刻。1月,京哈高铁全线开通,北京至沈阳、长春和哈尔滨最快缩至2小时45分、3小时54分、4小时52分,实现“半日可达、当日往返”;3月,连接辽宁朝阳和凌海的朝凌高铁、连接黑龙江牡丹江和佳木斯的牡佳高铁宣布年内通车。

交通的通达与否,对区域发展产生着深刻影响。东北地区城市体系的塑造和近代化扩张,便与其高度发达的铁路网密切相关。也正因铁路对东北近现代历史的特殊作用,在高铁时代,无论是东北内部还是外界,都期待着高铁能为区域深度融合、盘活东北经济、全面振兴东北老工业基地提供新的助力。

大铁路钩沉出大东北跌宕起伏的发展历程,在围绕东北“兴-衰”的线性叙事之外,以铁路为切口,可更清晰地了解东北城市体系的形成,也可从中一窥东北的地缘格局变迁和发展新契机。

见证风云际会

1896年5月,受清政府委派,晚清重臣李鸿章在圣彼得堡和沙皇尼古拉二世会面。当时,甲午战败带来的屈辱感仍弥漫整个清廷,此次出访,李鸿章要促成沙俄与之一同制约日本。

沙俄提出的条件是“借地修路”:允许沙俄在中国东北修筑铁路,开放对过境铁路的管辖权。这条铁路后称中东铁路(中国东方铁路),干线西起满洲里,经哈尔滨,东至绥芬河,支线从哈尔滨起向南,经长春、沈阳直达旅顺,整体呈“T”字形。

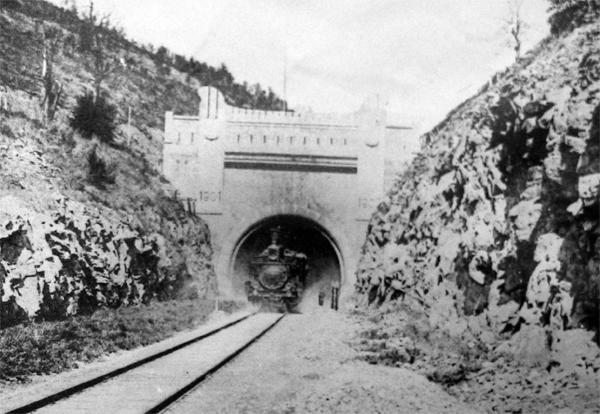

轰鸣的蒸汽机车沿着高寒黑土上的铁路网,穿越旷野与山林,运送着这片土地上的铁矿、煤、木材,连接着刚刚兴起的工厂、各个城市和港口,渐渐带起东北早期工业化。

通过修筑铁路拯救萎靡不振的清王朝一直是李鸿章的心愿,他曾主张修筑“关东铁路”以移民戍边,但甲午战争的爆发却使计划流产。

尼古拉二世清楚甲午战败后清廷对日本的忌惮:“将来日本生事,俄国会通过铁路迅速调兵援助中国。”因沙皇的这句口头许诺,此前主张自造铁路的李鸿章最终允许沙俄“借地筑路”,并在《中俄密约》上签下了自己的名字。

这是19世纪后期中国东北被迫成为列强地缘政治角力前沿的缩影:陆上,是战略重心东移、窥伺远东的沙俄;海上,是渴望向大陆扩张、建立“亚洲新秩序”的日本。

由于被清廷长期封禁,加之气候处在“明清小冰期”,苦寒的东北在几百年间地广人稀。但在世界地图上,它北接俄罗斯、东望日本、南临朝鲜半岛,是东北亚的要冲。彼时,铁路是发展工业、贸易和军事最重要的交通媒介,因此日俄均将争夺铁路利权作为控制东北的前提。

沙俄更加急迫——“脊柱”般的西伯利亚大铁路已连通其欧洲领土和远东的中俄边界,急需一条穿越中国东北的铁路,连接陆路和远东港口。

1898年6月9日,沙俄第一批铁路建设人员来到松花江边一座名为田家烧锅(位于今哈尔滨市香坊区)的小村庄。清政府和沙俄共同出资建设的中东铁路工程局将总部设立于此,就此,东北进入了以铁路为媒介进行近代化扩张的时代。

有历史学者认为,中东铁路对东北亚地缘政治势力天平的撬动,是日俄战争的导火索。就在这条铁路正式运营的第二年,日俄战争爆发,日本获胜,双方在东北重新进行了势力划分:在铁路管辖权上,中东铁路支线长春至旅顺段归日本,称“南满铁路”,其余部分仍称中东铁路,是沙俄的势力范围。俄国十月革命后,中东铁路由中苏共管。这种势力划分格局维持到了1931年“九一八”事变。

彼时,黑土地上这条“T”字铁路都是各方势力争夺的焦点,它见证着东北亚地缘局势的风云际会,即使是100多年后的今天,它的影响也仍在延续。

铁路催生工业化

“T”字铁路背后的殖民历史对东北带来了显而易见的伤害,但不可否认,铁路对现代东北区域格局的形成和早期工业化产生了客观推动作用。

在中国,很少有像东北这样广大的区域,从近代化肇始便整体“成长”于铁路网上。

晚清,铁路的建成与开禁招垦、移民实边的政策相呼应,大大加快了关内移民向北深入的速度,今东三省和内蒙古东北部地区的人口随之迅速扩张。

更重要的是,铁路带来了全新的社会经济形态。农业区、牧区和渔猎区,这些由自然条件因素主导而形成的经济文化区域边界,因铁路而被打破,作为一个整体的现代区域——中国东北,由此形成。

东北城市的命运也与铁路有千丝万缕的联系。作为中东铁路枢纽,哈尔滨从松花江畔的小村庄一跃成为20世纪初远东地区连接欧亚的商贸中心,人们可以在哈尔滨登上通往欧洲的洲际列车。在这里,2000多家外国洋行和商社,与40多个国家和地区的100多个城市进行生意往来。

受益于铁路带来的投资与移民,沈阳由一个前现代城市发展成了工业城市和近代意义上的商埠地,20世纪20年代被誉为“东方的鲁尔区”。大连、沈阳、长春、哈尔滨,均以铁路为重要媒介完成了近代化扩张,构成了如今东北的核心经济带“哈大轴线”。

新兴城市发展起现代教育、建立医疗卫生体系,工厂、商店、银行等城市设施出现在此前荒无人烟的土地上。这个时期的东北是远东投资的热土,大机器工业、金融业、城市工商业与早期城市化同步发轫。

1903年的興安岭隧道,当时中东铁路刚刚通车。兴安岭隧道于1902年10月20日竣工

轰鸣的蒸汽机车沿着高寒黑土上的铁路网,穿越旷野与山林,运送着这片土地上的铁矿、煤、木材,连接着刚刚兴起的工厂、各个城市和港口,渐渐带起东北早期工业化。近代化的生产手段和多种就业岗位在城市中出现,“闯关东”移民从初期以垦荒务农为主,转向在城市创业就业,成为工人或工商业主。

必须指出的是,东北工业的发轫和城市发展背后虽有帝国主义入侵和殖民统治的因素,但让这片土地真正发展起来的终究是顽强的东北人民。“T”字铁路利权并不在中国手中,但在“九一八”事变发生前,东北也建起了不少自营铁路,并且有着较强的规划性和体系性,这一时期在东北东部和西部各新增的四条线路,同样带起了沿线城市的发展。

到1931年,东北铁路总里程为7000多公里;“伪满”时期,日本将东北视为其在东北亚的“军工厂”,持续建设铁路,1945年抗日战争结束时,东北铁路总里程达11479公里。

新中国成立时,东北铁路总里程已经超全国里程一半,是当时我国铁路网最为密集的区域。这是新中国建设东北工业基地的重要基础——凭借着地缘优势、工业基础和对苏铁路的通达,苏联援建的156个项目超过三分之一(57 项)布局在东北。

高铁孕育新希望

“一五”期间,作为国民经济“火车头”的东北沿着历史使命的铁轨出发,建成以钢铁、机械、石油、化工为主体的重化工业体系。1960 年,东北工业产值约占全国工业比重的26%,达到历史顶点。中苏关系破裂后,半封闭状态之下,东北成为我国工业产品、人才和资源的调配基地,铁路在其中发挥着“血管”的作用。

改革开放后东南沿海乘风而上,而东北一时应对不及。向内看,产业结构过重,体制机制未能及时适应市场经济,向外看,苏联解体后俄罗斯远东经济发展乏力,日本泡沫经济破裂,半岛局势波诡云谲,复杂的东北亚安全格局使得区域经济合作进程曲折。

2001年,东北地区的经济总量从1980 年占全国的七分之一滑落到九分之一。虽然铁路网密度仍处全国前列,电气化改造也提升了东北铁路综合运输能力,但百年大铁路对拉动地缘经济已稍显疲态。

2002年,党的十六大提出支持东北地区等老工业基地加快调整和改造。振兴东北,铁路交通的升级仍是抓手。2004年,经國务院审议通过的《中长期铁路网规划》提出拟建北京-沈阳-哈尔滨(大连)客运专线,也就是京哈高铁。

最先开工的路段是哈尔滨至大连的哈大高铁。在外界认知里,东北进入高铁时代似乎慢半拍,其实哈大高铁早在2007年便破土动工,比京沪高铁还早一年。只是,由于冬季风雪问题及温差带来的“冻胀”需要攻关,哈大高铁耗时5年才建成通车。

在高铁带来的空间经济效应下,与京津冀协同的大市场融通、东北省际都市圈市场贯通辐射、三省省内骨干城市集聚带动的新型市场体系,将在“十四五”期间日渐清晰。

突破重重技术阻碍建成的哈大高铁是我国第一条高寒高铁,带着东北厚重工业传统的回响,在我国高铁建设史上的意义无需赘言。更重要的是,在城市群“集团作战”效应日益凸显的背景下,高铁被寄予了促进东北区域经济融合的厚望。

目前东北所建成的高铁主要线路,以“哈大”为轴,联通省会都市圈,再由省会联通省内重点发展区,其带来的贯通辐射作用,可北达俄罗斯和蒙古,南至环渤海经济圈,辐射朝鲜半岛和日本。

2021年,京哈高铁全线开通,这意味着东北有了一条融入京津冀的新动脉。哈尔滨工业大学经济与管理学院副院长马涛预判,主干交通贯通带来的时空压缩会大大加快东北三省省际间经济圈层、省域内经济带和重点发展区的市场化与集聚效应。在高铁带来的空间经济效应下,与京津冀协同的大市场融通、东北省际都市圈市场贯通辐射、三省省内骨干城市集聚带动的新型市场体系,将在“十四五”期间日渐清晰。

大通道联世界

一直以来,通过市场经济手段有效融入国内分工,参与全球经济体系,东北表现相对滞后。

在构建国内国际双循环格局的背景下,高铁的作用不仅是带动东北城市群和各省内“一小时经济圈”的发展,还可助力东北向南融入国家市场经济体系、向北融入“一带一路”和东北亚区域经济合作。

中国东北振兴研究院副院长李凯认为,在对外开放方面,东北有明显的地缘属性,这是面向东北亚打造东北对外开放新前沿的基本依据。

东北对外开放的关键之一,便是利用铁路激发东北各地的港口潜能。

2021年2月发布的《国家综合立体交通网规划纲要》提出,要将哈尔滨、沈阳、大连建设成国际性综合交通枢纽城市,并列出国家综合立体交通网主骨架的6大主轴、7条走廊、8条通道,其中包括京哈走廊(北京至哈尔滨)和绥满通道(绥芬河至满洲里)。

这正与“T”字铁路所塑造的东北交通格局相呼应。

黑土地上的大铁路如今见证的,是东北对外开放、发展地缘经济的新契机。“一带一路”倡议下,具有百年历史的“T”字铁路从旧铁路变为新通道,如今一个货箱坐上中欧班列,沿着“T”字铁路经满洲里陆路口岸出境,15天即达欧洲,而若是它被放上货轮从大连出海,则要40天到达欧洲。

当然,畅通中俄铁路东部大通道需要技术改造,拥有百年历史的滨州线便在这样的背景下于2014年进行了升级。高铁客运专线的建成,也是客货分线的一步,利于东北进一步提升铁路货运水平。

在“一带一路”倡议和保障国家粮食安全的背景下,提升东北大宗货物运输能力的意义不言自明。

“东三省要积极主动地把各自的未来发展与振兴,更全面更紧密地融合到整个东北亚区域经济合作之中。”中共中央对外联络部原副部长于洪君在2020年10月举办的“东北亚区域经济合作与东北振兴”国际论坛上说。

融入东北亚区域经济合作,当然不仅面向北方的俄蒙。

吉林正在建设的长吉珲大通道,囊括高速公路、高速铁路和机场建设,向东的终点是与俄朝接壤的小城珲春。那里是吉黑两省物流出海日本海的关键,距珲春不到100公里就是朝鲜罗津港,货物从罗津港出发,十几个小时可达日本新潟港。

2018年,吉林和辽宁提出合力建设长白通(丹)大通道和沿图们江鸭绿江开发开放经济带,一路向南,联通长春、辽源和中朝边境的白山、通化,连接集安和通化的内陆港与丹东港,是吸引跨国企业投资的重要载体。

若半岛形势未来出现重大转机,东北铁路网也可与半岛铁路网连接,打开一条连接朝、韩、日的战略新通道。

从百年前列强环伺再到如今百年未有之大变局,东北亚地缘关系不断重组,虽然东北亚各方现实利益冲突不时凸显,但是谋求和平稳定、争取合作发展的诉求仍是域内各国的共同期盼。

东北亚地缘变化催生了东北铁路网,面对更高质量对外开放的新格局,东北高铁网潜能无限。