依托“四步”方略,优化导图应用

张东升

【摘要】随着学生发展核心素养的提出及语文学科核心素养的明确,思维发展与提升越来越受到人们的重视,思维导图也随之行情见长,但思维导图在语文教学应用方面普遍存在着“四有余四不足”问题。以《陋室铭》为例,本文提供了思维导圖语文教学“四步”方略,可以针对性解决思维导图学科应用存在的主要问题,在有效训练思维的整理、激发、理解与聚合的同时,促进语文学科思维的发展与提升。

【关键词】思维导图;语文教学;四步方略

一、四有余四不足:思维导图应用于语文教学主要问题

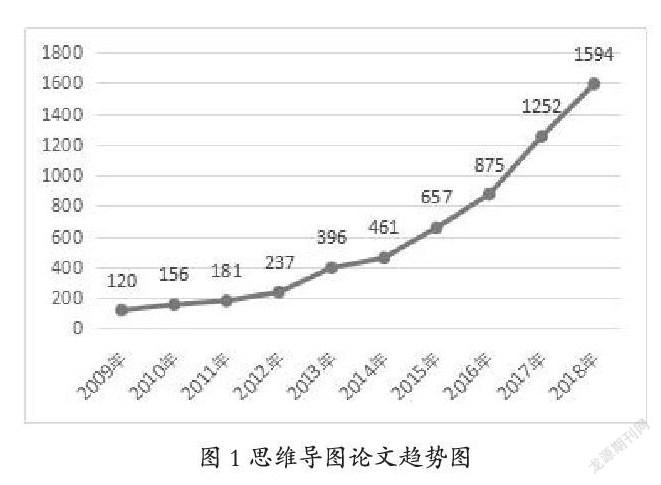

随着中国学生发展核心素养的提出,尤其是语文课程核心素养对思维发展与提升的定位,作为思维训练有效抓手的思维导图一改八十年代进入中国以来不温不火的状态,近几年受到越来越多学校教师的青睐。以“思维导图”为关键词在CNKI搜索,与思维导图相关的论文2014年后呈明显增长态势(见图1)。

与此同时,思维导图在学科应用中也暴露出许多不足之处:除混淆概念,将思维导图等同于概念地图(百度百科),或概念泛化,将所有思维图示法都视为思维导图,思维导图在语文教学中还普遍存在有下列“四有余四不足”问题。

一是“句”有余而“词”不足。虽然思维导图创始人东尼·博赞一再强调,绘制思维导图务必使用关键词,尽可能不用短语,更不要用句子。但是浏览与思维导图相关的用书、论文,直接使用句子甚至大段文字的现象比比皆是,致使关键词被埋没而不能凸显出来。

二是“画”有余而“思”不足。不少人会费时费力在对一棵柳树、一只蝴蝶的精心绘制上,评价者也常常一开口就是“这张图非常漂亮”。然而,思维导图重“画”更重“思”,一旦人们过于关注外在美观,那么思维训练效能自然就会受到削弱,毕竟画图只是手段,导向思维才是真正目的。

三是“分”有余而“联”不足。不少人在绘制思维导图时常止步于知识的梳理与罗列,意识不到在学科知识、导图分支之间建立丰富、合理关联的必要性、重要性,导致绘制出来的思维导图往往形似一多足分张的蜘蛛而非丝丝相连的蛛网,使得思维导图理解力训练大大缺失。

四是“散”有余而“聚”不足。也许受东尼·博赞“思维导图是对发散性思维的表达,因此也是人类思维的自然功能”说法的影响,人们常将思维导图局限为“表达发散性思维的工具”,因而常借助思维导图罗列更多的信息或者追求更多的想法,而不是在发散性思考(量)的基础上做进一步聚合性思考(质)。

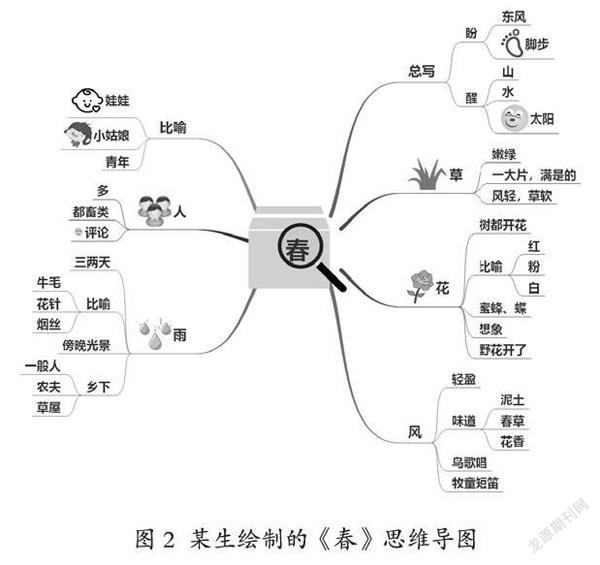

某生绘制的《春》思维导图(见图2)就明显存在上述四类问题。

问题的存在会降低思维导图的思维训练效果,影响思维发展与提升,那么怎样才能更好地发挥其训练效能呢?

二、“四步”方略:思维导图应用于语文教学优化策略

整合东尼·博赞思维导图绘制技巧,结合个人十余年研究与实践经验,笔者探究出思维导图语文教学四步方略,以有序、有效解决“四有余四不足”问题。

所谓“四步”方略,是指围绕一定的问题情境,遵循取关键词、归类分层、内外关联、聚合优化四个步骤,循序实现思维的整理、激发、理解与聚合等思维训练功能的思维导图语文教学一体化解决方案。

取关键词,针对性解决“句”有余而“词”不足问题,有效训练“化复杂为简单”能力。提取关键词可在绘制与应用思维导图时训练思维:1.绘制时要求围绕中心主题,从繁杂信息中提取少量关键词,因而可以训练信息的筛选、提取能力;2.借助思维导图来复述、复习、演讲时,可以“按图索骥”,即借助关键词还原以至于丰富每一关键词背后的丰富意蕴,因而有助于训练联想、想象能力。与关键词相比,使用短语与句子则达不到上述训练要求。

归类分层,针对性解决“画”有余而“思”不足问题,有效训练“化无序为有序”能力。绘制思维导图只是一种手段,在适当考虑配色是否合理、布局是否美观的同时,更要关注类别、层级之间的关系是否合理,顺序是否合适、是否符合主题、逻辑是否顺畅,也就是要注意对所筛选信息进行逻辑意义上的横向归类与纵向分层。

如对图2先作横向分类优化,围绕《春》主题作文本结构、描写对象、写作手法第一层级分类,形成思维导图三大基础分支;接着对原图草、花、风、雨、人等分支作自然、人文第二层级分类,并依据上述分类结果对原图各分支关键信息作优化处理,如取消原图“花”分支下的“比喻”,在文本结构“总写”分支下增加“分写”分支。在此基础上,再对相关信息进行纵向主次分层优化,如把“草”“花”“风”“雨”列为描写对象后“自然”分支的下属分支,“人”列入“人文”分支的下属分支。

内外关联,针对性解决“分”有余而“联”不足问题,有效训练“化碎片为体系”能力。为尽可能促进新旧知识的同化、顺应与理解型学习的发生,在对关键词群完成归类分层的基础上,绘制者应就学科知识、导图分支进行内容、形式两方面的关联:内容方面,按照先学科内部再学科之间的顺序联想、补充相关知识;形式方面,按照先分支内部再分支之间的顺序,使用带箭头的连接线及相应连接词建立各分支间可能存在的丰富、有机的意义联结。同样是对图2的优化,我们先根据散文文本特点,对《春》思维导图增加作者情感为第四大基础分支,然后在写作手法与作者情感分支之间构建“衬托”等关系,在写作手法分支下的比喻、拟人与描写对象分支分支下的自然、人文景物之间标注“归属”关系等。

聚合优化,针对性解决“散”有余而“聚”不足问题,有效训练“最优可能”能力。在有效突破传统教学参考答案式有限性的同时,思维导图的介入可为我们提供“多种可能”下的最优选择。思维的发展与提升应该是发散性思维与聚合性思维的统一。发散性思维是一种扩散状态的思维模式,常常表现为“多种可能”,如“一题多解”“一事多写”等。而聚合性思维作为一种聚焦状态的思维模式,注重内敛、辐合,往往表现为“最优可能”,如“人无我有”“人有我优”,它需要以发散性思维为前提。

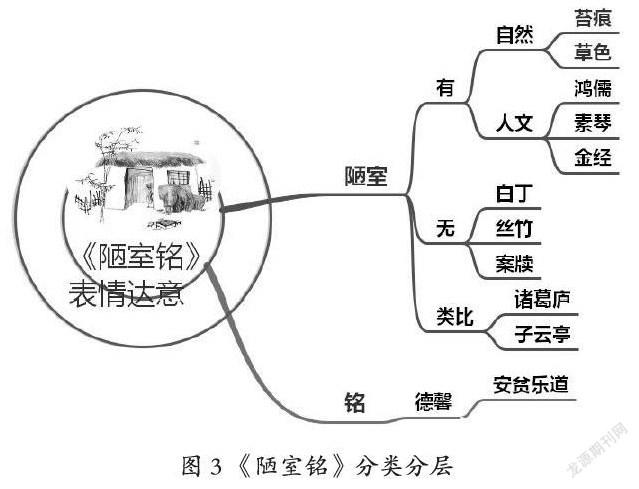

三、《陋室铭》课例分享:“四步”方略,有序实施