公司治理的软法适用机理及其优化

○王 兰 黄伟佳

一 公司治理与软法适用的关系

传统公司法依照规则是否具有强制执行力及是否基于市场有效性理论运作可分为两种类型,即强制型与自治型。(1)Michael Galanis. Vicious Spirals in Corporate Governance: Mandatory Rules for Systemic (Re)Balancing?Oxford Journal of Legal Studies, 2011, 31(2), pp.327-363.强制型公司法的典范如2002年美国颁行的《萨班斯——奥克斯利法案》。该法案使立法者的意图迅速得到贯彻与实现,救资本市场于危机之中。然而,作为一部强制性法律规范,该法案也有其弊端,其一,立法滞后性,无法适应瞬息万变的资本世界;其二,规范适用的一概而论使得公司治理缺乏个性,无法形成因公司而易的良好公司治理实践,反而导致众多公司因治理成本的大幅提升而离开资本市场。(2)Annaleen Steeno.Corporate Governance: Economic Analysis of a “Comply or Explain” Approach.Stanford Journal of Law, Business & Finance.2006, Spring, p.393.相较之下,自治型立法更具灵活性,此类规则为公司留下自治空间,使其能以自身发展状况为方向,并在公司契约自治理念下,充分利用任免、决策、信托、激励、约束等机制,(3)[美]克拉克曼、[英]戴维斯等:《公司法剖析:比较与功能的视角》,刘俊海等译,北京:北京大学出版社,2007年。自主制定公司治理策略。在“良好的公司治理实践可以提升公司运营业绩”的驱动下,(4)Heidi Vander Bauwhede.On the Relation Between Corporate Governance Compliance and Operating Performance.Accounting and Business Research, 2011, 39(5), pp.497-512.公司立足于自身情况制定合宜的公司治理策略,为促成最佳公司治理实践提供了机会。然而,并非所有的发起人、认股人都具备卓越的公司治理能力,任意的自治意味着公司极可能“走弯路”或为日后公司治理纠纷的产生埋下伏笔。此外,由于缺乏责任的约束,一旦公司逐利行为加入了自私且不道德的因素,便可能导致信息不对称的加剧以及柠檬市场、机会主义的萌生。当传统的公司治理相关立法弊端丛生时,公司软法以其中庸、平衡的特性进入公司治理领域,既不阻碍公司治理的个性化发展,又能为公司治理行为提供指引、参考与约束,还能确保公司法规范体系的稳定性与连续性。事实上,域外成熟的公司治理实践,也证实了一国公司治理离不开对公司软法的重视与适用,如最早开始探索公司软法治理的英国、现有公司软法规范最多的美国,以及公司软法治理成效非凡的澳大利亚等。(5)Smith D K.Governing the Corporation: The Role of ‘Soft Regulation’,University of New South Wales Law Journal, 2012(35),pp.378-403.个中的因缘,主要在于公司软法具有公司法不可比拟的规范优越性。

公司软法主要指那些不以国家强制力为实施保障,但具有一定约束力的公司治理规则,这些规则以产生或可能产生实际效果为目标,(6)Linda Senden.Soft Law, Self-Regulation And Co-regulaion in European Law: Where Do They Meet?Electronic Journal of Comparative Law, 2005(9.1), p.23.典型的如美国商业圆桌会议(BRT)的《公司治理声明》、英国财务报告委员会(FRC)的《公司治理联合准则》等。此外,政府部门出台的指导性、激励性规范也属于公司软法,如我国证监会发布的《上市公司治理准则》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等。为有效施行公司软法,多国普遍认可并适用“遵守或解释”原则。这个源于英国并在世界范围推广后获得巨大影响力的原则,其基本理念在于允许公司要么选择遵守清单上的规则,而接受公司软法的约束,要么根据自身的情况选择偏离这些规则,但须提供声明并解释理由。该原则充分彰显了软法的灵活性、回应性与变革性,推动软法规范根据实践所反馈的信息(如合规率、解释申明等)保持稳定,或及时进行修改调整,使得以“最佳公司治理”为标杆的公司软法自身能就此获得自我更新并不断优化的能力。此外,该原则下的公司软法施行能有效提高市场信息交流的效率,(7)Daniel Cash.Can Credit Rating Agencies Play a Greater Role in Corporate Governance Disclosure?Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 2018(18), p.955.因公司一旦偏离规则,就要公开解释并声明理由,使各利益相关者能以较低的成本,更便捷地获取信息,从而增加市场透明度。

二 公司治理的软法适用机理

(一)公司软法契合公司治理的闭合开放过程:系统自创生理论的启发

卢曼的系统自创生理论认为,每个系统都是“运行的闭合”和“认知的开放”体系。具言之,系统的成分递归地参与系统的生成,是“运行的闭合”,而环境是复杂、偶然的,则需要系统“认知的开放”,以简化这种复杂与偶然。(8)Niklas Luhmann, Klaus A.Ziegert Trans.Law as A Social System.Oxford University Press, 2004.在公司治理领域,公司因行动的相关性而形成一个系统,作为各个体的公司即为该系统的子系统。各公司依据自身情况如公司规模、经营内容、策略、目标等,形成各自的公司治理体系,此即“运行的闭合”,也是公司治理内生性的体现。然而,公司外界环境的多变性,需要公司保持“认知的开放”以确保公司治理方案能迅速做出回应,否则极有可能在环境变迁的道路上被淘汰。

此时,公司软法的介入对优化公司治理系统的闭合与开放过程意义重大。第一,公司软法具有参考、指引功能,既能尊重既有的公司立法,又能在“硬法难以企及的社会共同体治理领域发挥作用”(9)罗豪才、周强:《软法研究的多维思考》,《中国法学》2013年第5期,第108页。。以企业社会责任为例,公司法仅以“公司必须承担社会责任”一笔带过,而公司软法则可结合公司规模、经营状况等类别,对公司在社区福利、救灾助困、环境保护、公益事业等方面的履行做出更具体且更具个性化的建议。正是由于软法具有灵活性、多样性、非强制性等优势,能以较低的成本在社会共同体成员中促成协商一致,同时又能弥补硬法修改程序复杂、制度安排单一化、规范过于僵化且滞后等不足。(10)罗豪才、毕洪海:《通过软法的治理》,《法学家》2006年第1期,第1—11页。在不违背硬法相关规定的基础上,制定普遍认同的最佳公司治理实践规则,允许公司自由选择,有助于进一步激发上市公司活力与创造力,提升其自治能力。第二,公司软法扎根于实际并注重实效,能对环境做出及时反应,以促进公司治理“认知的开放”。在软法的运行机制中,创制主体、实施主体、适用主体与遵守主体经常高度重合,(11)罗豪才、宋功德:《认真对待软法——公域软法的一般理论及其中国实践》,《中国法学》2006年第2期,第3—24页。而正是四类主体合一的特性使得公司软法规范从制定到实施的过程中具备明确的目的性、较高的可行性与稳定的服从性,能更有效地化解公司治理中棘手却寻“法”无门的难题。此外,各国公司软法普遍呈现较稳定的高遵守率,这也助力将在实践中试行的公司软法规范及其崇尚自愿服从的偏好与品质传导给硬法,促成向硬法的转化抑或硬法的优化。(12)同上注。概言之,公司软法的运行过程充分体现了规则与环境之间的交流与沟通,将源于实践的规则运用于公司治理,能最大限度的促使规则适应瞬息万变的社会发展以及多元且个性化的公司治理需求,从而实现“以实践推动规则变革,以规则促进实践发展”的持续不断的“双循环反思过程”(13)Jeroen Veldman, Hugh Chritopher Willmott.The Cultural Grammar of Governance: The UK Code of Corporate Governance, Reflexivity, and the Limits of “Soft” Regulation, Human Relations,2016, 69(3), pp.581-603.。

(二)公司治理中软法效力来源:吸引、声誉与奖惩

软法的实施主要依靠规则本身的吸引力,人们对规则的赞同、认可(14)丁保河:《软法价值论》,载罗豪才等著:《软法与公共治理》,北京:北京大学出版社,2006年。以及外在的规制,如社会舆论、道德自律、内部监督、同行监督、声誉机制等进行保障。(15)罗豪才、周强:《软法研究的多维思考》,《中国法学》2013年第5期,第108页。故此,映射至公司领域,公司软法的效力来源也主要基于软法规范迎合多元需求与受欢迎程度,以及股东、评级机构、媒体、市场等多方因素构筑下的利益激励与声誉惩戒。

1.规范迎合多元需求与受欢迎程度。实现公司自觉遵从公司治理软法规范需满足以下两点:一是软法规范有助于公司提升治理水平,公司因其治理水平的提升而收获更大利益;二则软法规范的形成集思广益,覆盖规范辐射范围内的多元主体利益,并在利益不断博弈中形成最贴合市场需求的最佳公司治理指引。(16)Adrain Cadbury.Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View.Oxford University Press, 2011, pp.20-40.前者着眼于软法规范内容的实用性,后者则聚焦于软法形成的协商性与开放性。

第一,公司软法规范的实用性在于其能有效回应公司治理实践的多元需求,并能以较低的成本完成硬法难以完成或需要付出高额代价的工作。(17)Jacob E.Gersen, Eric A.Posner.Soft Law: Lessons From Congressional Practice.Stanford Law Review, 2008(61), p.594.以公司治理中较棘手的内幕交易为例,目前多国倾向以设定信息披露义务作为规制内幕交易的重要手段,但因信息的内部性和隐蔽性,尤其在违法成本与高额获利间巨大落差的刺激下,硬法规制往往难以应对内部人抢先交易的道德风险,不仅规制难度较大、规制成本较高,也因自身规范的滞后性且侧重于事后监管,导致硬法在此领域的规制成效相当有限。(18)对内幕交易的规制主要有美国模式与欧盟模式两种。欧盟模式主要借助具有指导性的欧盟指令来施行规制,而美国则通过制定如《证券法》(1933)、《证券交易法》(1934),以及为回应安然丑案而专门出台的《萨班斯法案》(2002)等成文法来规制。由于美国判例法独特的功效,通过法官能动性的积极发挥,能有效解决立法的滞后性问题,使得相关法律体系处于不断自我调整并尽量对实践予以及时回应。加之,美国强大的行政监管与执法力量的辅助下,使得内幕交易的规制力度较大、成效较为显著。不过,这也仅为美国个案。事实上,相较于硬法规制的外部影响,公司内在的治理能力提升才是防范内幕交易的根本。(19)唐齐鸣、张云:《基于公司治理视角的中国股票市场非法内幕交易研究》,《金融研究》2009年第6期,第144—160页。此时,依托软法施行的公司良性治理就能很好地弥补硬法规制不力的缺憾。一方面,公司内部违法行为除了损害公共利益外,更为直接的损害是导致公司声誉及公司价值的降低,而这与公司投资者、利益相关者的权益息息相关。在利益挂钩的基础上,公司软法规范体系所内含的自我规制(self-regulation)理念,(20)Orly Lobel, The Renew Deal: The Fall of Regulation and the Rise of Governance in Contemporary Legal Thought, Minnesota Law Review,2004,89,pp.342-470.就是通过倡导公司内部人员参与公司内部自律性力量与公司文化(如诚信文化、内部举报文化等)的建设,力求从根本上抑制内幕交易道德风险发生,“一针见血”地解决信息不对称等实质性问题。另一方面,公司软法的协商品格强调事前介入与沟通,有利于及时发现并规制这种关涉内部控制的违法行为,从而缓解违法而产生的巨额利益与惩罚代价之间的失衡,(21)徐维:《我国证券市场内幕交易的自我规制——一种软法的实证视角》,《行政法论丛》2010年第13期,第406—415页。进而起到抑制并预防违法行为的功效。

第二,公司软法规范的认可度还取决于规范制定过程的协商性与开放性。以美国商业圆桌会议(22)美国商业圆桌会议是由美国最具影响力的大公司首席执行官组成的民间组织,致力于制定健全的公司治理规则,以促进美国经济繁荣发展并为所有美国人扩大商机。为例,其在制定公司治理相关的软法规范过程中,始终秉持公开透明、开放参与的原则,通过平等协商甚至研讨会等方式,对既定主题进行充分辩论与说理,推动理性共识的达成。这种主动协商的结果体现了成员企业对软法规范的高度认同,从而产生公司软法在实施中较强的自我约束力。(23)何志鹏、尚杰:《中国软法研究: 成就与问题》,《河北法学》2014年第12期,第2—11页。此外,由于被规制的成员企业利益在协商中也能得到兼顾与平衡,由此赋予公司软法规范及时回应实践的弹性空间,同时也增强了各主体的规则意识。(24)许奕锋:《协商民主的软法价值实现》,《中央社会主义学院学报》2016年第2期,第52—55页。因此,当制定过程具有足够的协商性与开放性并充分表达主体意愿时,在“马太效应”的积累与同行压力的作用下,便可形成相关主体普遍认同并自愿遵守的最佳治理指引。同理,将软法应用于公司治理领域,就需要规则制定过程中要尽可能地兼顾与公司发展直接相关的多方主体,尤其各利益相关者的权益等。例如,美国商业圆桌会议发布的《公司治理原则》(2016),从职工、社会、环境与政府等方面制定了详细指引,涉及了充分保障职工报酬与福利、建立员工反馈机制并禁止公司对员工进行报复、借助经济损失与声誉损失的威慑力督促公司关注环境健康等可持续性问题、促进公司与国家公共政策的对话等。(25)Business Roundtable.Principles of Corporate Governance.https://s3.amazonaws.com/brt.org/Principles-of-Corporate -Governance-2016.pdf.可以说,软法制定的协商与开放为利益相关者提供了发声的渠道,也为利益相关者参与公司治理提供了制度支撑,在多方利益兼顾与力量制衡的互动下能促使公司治理结构日臻完善,并助力于公司声誉资本的积累,以促成公司实现长远发展。

2.内外监督体系及声誉机制网络的生成。软法规范的实施主要以软规制为依托,借助特定的激励与惩戒机制不断进行实施成效的巩固与提升。当公司治理软法达到较高的迎合与受欢迎程度时,便在共同体成员中形成了一定的行为期待,一旦公司的行为与共同体期待背道而驰,则不同类别的共同体成员(评级机构、股东、媒体等)便会表现出不同的规制动机与规制行为,(26)Anne Galander, Peter Walgenbach, Katja Rost.A Social Norm Perspective on Corporate Governance Soft Law.Corporate Governance: The International Journal of Business in Society ,2015(15), p.1.以此促使公司遵守软法。不同类别的共同体成员组成内外监督体系:内部监督体系主要由公司股东组成,而外部监督体系主要由评级机构与媒体组成,他们密切关注公司行为,并及时给予一定的软规制。

人们普遍认为评级机构在市场中拥有巨大的“权力”和“影响力”(27)Frank Partnoy.The Paradox of Credit Rating.Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System, 2002(9), p.66.。目前,ESG标准(Environment环境—Society社会—Governance治理)已成为世界多国公认的公司评级主要指标之一,其中的“公司治理”因素占最大比重。(28)Florian Kiesel, Felix lücke.ESG in Credit Ratings and the Impact on Financial Markets.Financial Markets, Institutions and Instruments, 2019,3(28), pp.263-290.对公司治理的评价依赖于信息披露,当公司拒不披露治理状况,或者治理状况偏离软法的最佳指引且无法提供充足的解释时,评级活动便会对该公司做出负面反映;相反,当公司治理符合软法要求,或者根据公司特点制定治理方案而偏离软法最佳指引做出具体明确的解释时,评级活动便呈现正面反映。评级机构对公司评价的直观呈现影响着投资者的交易行为及其对公司的主观印象。有实证研究表明,机构投资的投资行为与评级活动结果趋于一致,(29)孔东民、刘莎莎、谭伟强:《分析师评级与投资者交易行为》,《管理世界》2019年第1期,第167—228页。而“买入”与“卖出”的总趋势影响着公司股价涨跌,可见评级活动具有一定的规制力。外部监督体系中另一成员为媒体,其规制力主要表现为舆论引导,即对公司无故偏离最佳治理指引的行为予以曝光,增加公众讨论,加强舆论导向作用。(30)David Seidl, Paul Sanderson, John Roberts.Applying the “Comply or Explain” Principle: Discursive Legitimacy Tactics with Regard to Codes of Corporate Governance.Journal of Management and?Governance, 2013,17(3), pp.791-826.内部监督体系的成员主要为公司股东,对公司遵守软法形成股东压力。公司治理的软法规范为股东提供了最佳治理的参考模板,形成了特定的行为期待,公司不遵守软法规范的行为便会引起股东的质疑与不满。公司股东将采取行动进行规制:第一,最直接简单的方式即“用脚投票”,通过出售自己的股份而离开公司;第二,股东可根据《公司法》的相关规定,(31)我国《公司法》第37条:“股东会行使下列职权:…(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项…”。通过行使股东职权,向董事会施加压力以求决策的变更,或者直接请求更换董事会成员,对现有管理层进行驱逐。

评级机构、媒体、股东等组成的公司内外监督体系,以公司软法为评判标杆,通过互动与交流,促进了公司声誉机制网络的形成,并借此构建了声誉传播渠道。在公司治理全球化以及品牌效应普遍化的基础上,声誉成为一家公司最宝贵的无形资产,而“声誉奖惩”正逐步成为对公司治理较具影响力的规制力量。(32)Kevin Jackson.Global Corporate Governance: Soft Law and Reputational Accountability.Brooklyn Journal of International Law,2010,35(1), pp.43-105.软法规范为评级机构、媒体、股东等主体提供了公司行为的正向期待。当公司遵守软法时,他们通过发布良好评价来给予公司声誉提升的“激励”,塑造公众对该公司的偏好,增加公司承诺的可信度,并最终获得额外的收益;而当公司违反软法时,则通过发布负面宣传来给予公司声誉减损的“惩戒”,声誉受损的公司将受到排斥,难以维护权威或吸引他人的忠诚。(33)Kevin T.Jackson.Building Reputational Capital: Strategies for Integrity and Fair Play that Improve the Bottom Line.Oxford University Press,2004.

3.市场执行机制及其利益奖惩。市场执行机制的利益奖惩主要表现为股票价格的波动变化,以及由此产生的融资能力增减。如上所述,“遵守或解释”原则作为公司治理中软法主要的实施机制,在软法所形成的最佳治理指引的基础上,引入信息披露义务并充分运用信息对股票定价的作用。尤金·法玛教授于1970年提出了有效市场假设,在该假设下存在三种市场形态——弱势有效市场、准强势有效市场以及强势市场,在这三种市场中股票价格对信息的反映程度逐渐递增。(34)彭冰:《中国证券法学(第二版)》,北京:高等教育出版社,2007年。因此,在有效市场中股票走势均能准确且敏感地包含对一切有价值信息的反映。“遵守或解释”原则的运用,使得公司软法为市场获取充足的公司治理信息提供了契机。公司对软法的遵守可以初步分为以下三类:完全遵循软法规范、偏离软法规范且提供充足的解释、无理由或理由不充分地偏离软法规范。在第一类情况中,公司治理行为与先前形成的最佳行为期待相一致,股票价格即对其提供的合规信息做出积极反馈;在第二类情况中,虽然公司的治理行为偏离了最佳治理指引,但是公司结合自身特殊情况提供了实质且充分的解释,该解释将公司治理的偏离行为“合规化”,股票价格仅对公司治理的合规性做出正面评价,而不会对公司治理的偏离是否能够产生好的结果做出二次价值分析;在第三类情况中,股票价格将直接对公司无理由的偏离或敷衍式解释做出否定评价,这些无法为其不遵守提供令人信服的解释的公司将面临资本市场的“非法折扣”(35)Ezra W.Zuckerman.The Categorical Imperative: Securities Analysts and the Illegitimacy Discount.American Journal of Sociology, 1999(104), pp.1398-1438.。以上过程均要求市场对公司治理信息具有高度的敏感性,这已被数个实证研究所证实。(36)Annaleen Steeno.Corporate Governance: Economic Analysis of a “Comply or Explain” Approach, Stanford Journal of Law, Business & Finance.2006, Spring, p.393.而股票价格涨跌又进一步影响公司融资能力的增减。公司的高融资能力,对公司后续业绩提升具有显著的推动作用;相反,融资能力减弱的公司极易陷入“公司业绩受抑制——遭遇融资困境——融资能力进一步减弱”的恶性循环中。(37)赵超、赵武阳、潘晶晶:《研发投入、融资能力与公司业绩——来自中国工业企业的大样本证据》,《研究与发展管理》2014年第3期,第1—11页。公司治理的软法规范运行所依赖的市场执行机制及其利益奖惩由此体现。

三 我国公司治理适用软法的检验:以“遵守或解释”原则为视角

作为公司治理软法规范施行的基石,备受瞩目的“遵从或解释”原则在全球范围的推广,促使公司软法规范具有的标准高、成本低、适应强等优势得以充分发挥,甚至形成“不逊于”公司硬法的规制况景。(38)Jan B.Andersson, Evolution of Company Law,Corporate Governance Codes and the Principle of Comply or Explain-A Critical Review, Kluwer Law International,2011,pp.91-105.由此,该原则的适用况景自然成为观测一国公司软法施行成效的最佳视角。

(一)样本数据的选取与分析

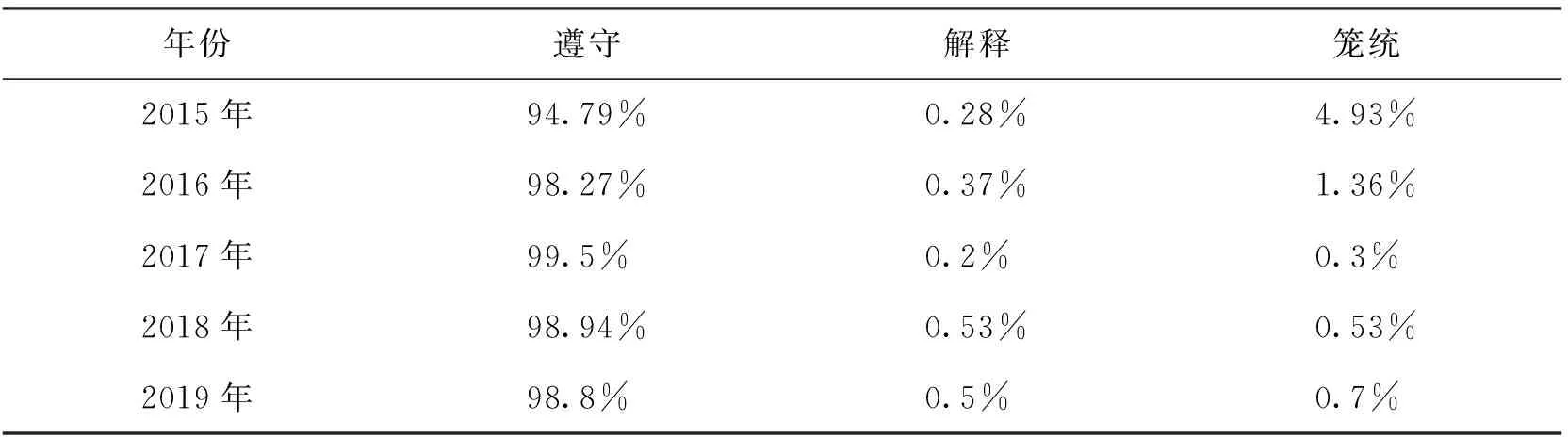

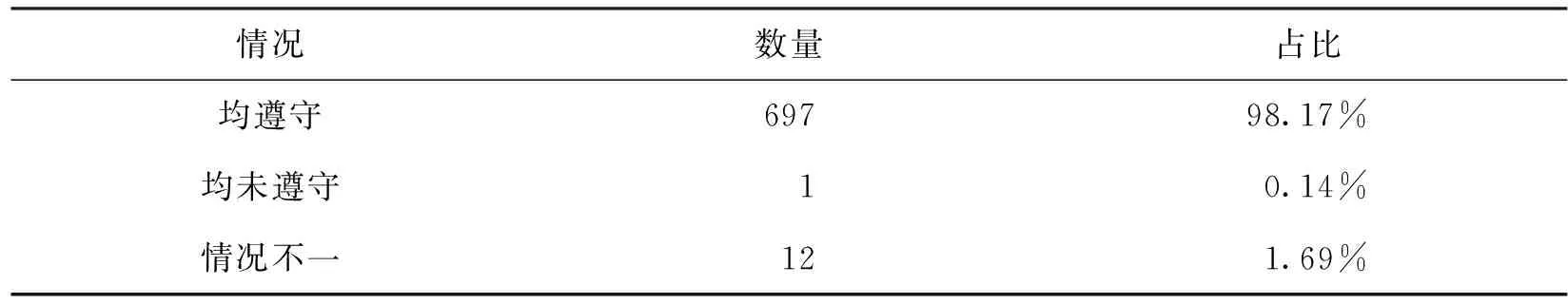

笔者在上交所、深交所的官网上随机选取1000家上市公司,以近五年(2015—2019年)的年度报告为样本,通过对这些公司在公司治理实践中适用“遵守或解释”原则的考察,以“合规情况”“偏离时是否解释”等作为观察因子予以统计分析。

如表1统计结果显示,2015—2019年这1000家上市公司中声称与《上市公司治理准则》等规范性文件不存在重大差异且适用“遵守或解释”原则,以及笼统声称已遵守相关规定的公司之和均达到98%以上,只有极少数公司对偏离行为进行解释。其中,98.17%的公司连续三年均遵守相关规定,而1.69%的公司声明在“遵守”与“解释”之间或“遵守”与“笼统”之间变动,仅1家公司近五年均发表“解释声明”,且每年均对内容进行实质性修改,并对后续整改情况做出相应的承诺。(见表2)

表1 2015—2019年上市公司年度报告统计情况

表2 2015—2019年上市公司遵守情况变化(样本中2015—2017年皆存续的公司数为710家)

基于上述的统计数据,结合对样本上市公司的年度报告具体分析,我国公司治理的软法适用问题集中呈现为:

1.上市公司遵守规则的惯性使公司治理的软法适用效果不显著。不少上市公司视这些软规则如硬法规范般对待,“遵守或解释”原则形同虚设,无法充分施展软法优势。尽管我国2018年《上市公司治理准则》与2002年的版本相比,有明显的软法化趋势,但实证数据表明,该新规的软法化举措并未带来更理想的规制效果,绝大多数的上市公司仍基于习惯将其视为政府部门硬性规范的“影儿”,而予以“一揽子”例行公事式的适用。值得注意的是,《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》(以下简称《信息披露准则第2号》)中允许上市公司对不遵守给予说明或解释,(39)该准则的第57条规定:“公司应当披露公司治理的基本状况,说明公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异,如有重大差异,应当说明具体情况及原因。”但现实中绝大多数上市公司在年度报告中表明“公司治理与中国证监会相关规范性文件不存在重大差异,公司未收到被监管部门采取行政措施的有关文件,也不存在被监管部门要求限期整改的情况”,足见这些公司仍循“有规必守”的思维惯性以至于不敢不遵守。事实上,如此高的“遵守率”,却与实践中此起彼伏的各种违规情形大相径庭,由此不禁令人质疑这种整齐划一式遵从的表面化,使得公司软法规制成效最终流于形式。

2.公司治理的软法适用过于僵化,难以凸显个性化的公司治理及其变化趋势。“遵守或解释”原则适用的目的不仅在于促使公司更趋向“最佳治理”,也意图借助不遵从公司的正当解释而获知市场的真实反馈信息,以此来调整或修正其所倡导的最佳治理规则。此外,该原则之所以备受认可,关键还在于其充分尊重市场规律,给不遵从公司留下合理的个性化发展空间,而这正是公司治理机制市场化发展的本质。然而,现实中我国绝大多数上市公司年度报告却呈模板化、统一化的倾向,其中关于公司治理部分通常是《信息披露准则第2号》和《上市公司治理准则》条文的直接摘抄与翻版。具体表现为:在结构上,以《信息披露准则第2号》的条文规定作为逻辑框架;在内容上,“公司治理相关情况说明”几乎是对《上市公司治理准则》的复述,诸如“严格遵守程序”“认真履行职责”“确保所有股东享有平等地位”,而关于董事会、监事会等其他部分的披露,则仅是简单陈述公司实际情况是否与证监会的准则规定相一致。

(二)公司治理的软法适用困境剖析

1.制定主体软硬不兼容。作为《上市公司治理准则》的制定与发布主体,我国证监会是兼具职与权的行政主体,一贯有强硬的、违“法”必究的作风。一方面,尽管证监会近年来发布的新规已尽力契合公司软法的精神,更注重发挥协商、引导精神,并鼓励公司开展个性化治理,不再标榜自身为“衡量公司是否具有良好治理结构的主要标准”,也不再以要求整改作为违反规则的规制威胁,但在实际施行中仍难以摆脱行政管制的惯性,将上市公司是否遵守该准则的行为与行政惩戒后果直接挂钩起来,从而使所谓的“遵守或解释”往往异化为“遵守且遵守”的潜规则(40)薛前强:《公司治理“遵守或解释”法规则的移植空间质疑——来自深交所三个板块上市公司的实证回应》,《商业研究》2018年第12期,第169—176页。而实质上架空了软法理念;另一方面,上市公司因长期处于强监管的氛围下,对证监会惯常采取的各种行政惩戒手段心存芥蒂,尽管该准则冠以“软法”的名号,但迫于无形的压力,深知其一旦偏离该准则,即使有合理的“解释”也易面临不良的后果,故此考量偏离所可能带来的收益远小于由此产生的负面影响时,将《上市公司治理准则》奉为如硬法般的高位而极力避免不遵守,便成为上市公司的最佳选择。

2.规范内容不明确且权变较大。规范内容的不明确为上市公司带来困惑以及利己的自我解释空间。《上市公司治理准则》从公司治理主体、公司治理机制等方面试图构建最佳公司治理框架指引,但部分规范停留于原则性层面,部分规定与硬法存在冲突,未能提供清晰具体的公司治理指引,而缺乏实践意义。例如,《上市公司治理准则》关于股东及股东大会的规定:“股东享有不可限制与剥夺的法定权利,其可通过民事诉讼等法律手段进行维权,上市公司应保障股东重大事项知情权、参与决策权、监督权等”,已在《公司法》及其司法解释中得以规定,《上市公司治理准则》与硬法重叠且未能进一步具体化,无法为上市公司保障股东权利做出更具可操作性的具体指引。又如,《公司法》第105条规定“股东大会在选举董事、监事时可以实行累积投票制”,但《上市公司治理准则》规定“股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司,应当采用累积投票制。”那么,当公司不采用累积投票制时,是否违反了相关法律法规?是否需要说明情况并解释原因?再如,《信息披露准则第2号》引入了“遵守或解释”原则,但涉及的概念界定模糊,如“中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件”“重大差异”等,为上市公司留有较大的主观解释空间,在趋利避害的内外因素诱导作用下,上市公司会扩大对“重大”的解释,使其至少在表面上能处于合规的状态。此外,由于通常由更专业的管理层来决定是否遵守以及如何解释,而存在管理层借决定权而以权谋私的可能,无形中增加公司软法施行的不确定性。尽管股东对解释声明是否准确或完整有实质审查权,并借助股价市场给管理层施压,但实证调研证实了信息不对称下的股东实际上很难施行相应的监控。(41)Arcot S, Bruno V, FaureGrimaud A, Corporate Governance in the UK: is the Comply or Explain Approach Working? International Review of Law &Economic,2010,30:2,pp.193-201.

(三)我国公司治理的软法规范调适

1.变更软法规范制定主体。纵观域外,多数国家是由非官方的自律性组织来制定并实施公司软法规范,如美国法律协会(ALI)、爱尔兰投资管理者协会(IAIM)、德国公司治理委员会等。一方面由于这些组织通常由特定行业的专业人士甚至包括上市公司的高管组成,对公司治理业务更熟悉,所制定出来的公司治理规范更具针对性,并能及时依反馈信息予以灵活调整或修订;另一方面因其组织的非官方性,也有助于在软法实施过程中有效摆脱行政性硬性管制的辖制,而展现更纯粹的软规制理念,且不再强制适用“遵守与否”的一刀切评判标准,而是以更具实质、能动的视角去评判公司治理成效。事实上,我国已有类似机构的雏形,如上海证券交易所成立的公司治理专家咨询委员会、中国保险行业协会下设的公司治理专业委员会等,但这些组织因受限于特定行业和特殊政策而存在覆盖面小、功能不齐全、职责偏颇等问题。(42)上证所的公司治理专家咨询委员会仅为该机构的上市公司治理板块评选提供专家咨询意见,且未有参与公司治理规则制定的职能;而中保协的公司治理专业委员会尽管承担了制定公司治理基本原则与指引的职能,但也仅限于保险行业,且主要目的是为银保监会制定政策而献策,职责重心有失偏颇。对此,建议在持续观察、逐步整合和调整职能的基础上有必要设立统一的公司治理委员会。该委员会的成员应兼顾专业性与代表性,主要由证券交易所、行业协会、会计师、审计师、精算师、公司治理专家、领头羊企业高管等组成。其职责主要有两个方面:第一,带头召开有关公司治理的论坛或研讨会,为上市公司、学者、媒体、各利益相关者的参与提供便利,增强软法规范制定的协商性与开放性,使软法规范的制定能充分反映公司治理实践以及民意;第二,负责对《上市公司治理准则》进行更新,定期对该准则进行审查与修订,即对该准则的实施予以密切的动态追踪,及时接收上市公司在治理实践中所反馈的意见或问题,不断填补漏洞或调整方向,以确保该准则始终与实践相契合。

2.明晰软法规范的层次及内容。第一,搭建明确的软法规范框架。在形式上,可模仿德国的规范分层模式,并用注明“应当”和“可以”的方式来区分“推荐性”规范与“建议性”规范:(43)高娅译:《德国公司治理法典(2008年修订)》,《公司法律评论》2009年第9期,第265—266页。第一层次,对《公司法》等法律法规中有关公司治理强制性规范的复述,但不是一字一句的照抄,而是对其中蕴含的精神、原则进行解读。如此能使上市公司更好遵守硬法规范,还能避免其他两个层次的规范与硬法的冲突。第二层次,制定推荐性公司治理规范,这是公司软法凸显优势的关键部分,故应更为具体,且尽可能细化规则以增强实践指引性。当上市公司选择偏离这些规则时应在年度报告中披露,并提供实质性解释。第三层次,制定公司治理的建议性规范,这类规范无需通过股东会决议或公司章程,上市公司便可进行任意的适用与排除。规范分层模式能为上市公司提供清晰明朗的治理框架,并且对推荐性和建议性规范适用“遵守或解释”原则。第二,在内容上应明晰公司软法的相关用语。一方面,对于可量化的标准,应尽量以客观数字予以表述。如《上市公司治理准则》第90条中的“持股达到规定比例”则可将比例以具体数字加以限定。另一方面,对于不可量化的对象则应及时做出语义限缩与阐释,如对“重大”“公平”“平等”等评价性用词,应在其后进行举例说明。如《上市公司治理准则》第89条关于“披露信息应当公平”,则可借鉴德国《公司治理法典》的做法,在其后例举“所有已向财务分析师和类似人员公布的信息亦应及时披露于公司股东”(44)高娅译:《德国公司治理法典(2008年修订)》,《公司法律评论》2009年第9期,第271页。。

四 走向公司治理的软法适用优化:软硬法互动视角

公司治理离不开软法的适用,而公司软法是以公司法为基础但又超越公司法的规定,以影响公司治理行为的选择。可以说,软硬法间的规范互补、适用竞争等关系(45)罗豪才、宋功德:《软法亦法:公共治理呼唤软法之治》,北京:法律出版社,2009年。在公司治理领域尤为凸显。与公司治理相关的软法可以为公司法的修订创造共识环境、提供先导经验,而公司法可以为公司软法的制定提供框架性基础,并通过二者间的沟通交流与相互渗透,助力公司治理的软法适用得以优化。

借助卢曼的“二级观察理论”,可以更直观地明晰公司软硬法在规范制定过程的互动。第一层级的观察,即立法者观察。由于公司法在制定过程中,将不可避免地面临立法者认知有局限性、立法观点难以统一、立法条件不够成熟、执法过程难以预测等问题,(46)袁文峰:《软法在什么时候出现》,载罗豪才著:《软法与公共治理》,北京:北京大学出版社,2006年。加之经济社会不断变化,各类公司行为更丰富,行为规则的要求更多元,对个性化治理诉求也愈发强烈。此时,制定公司软法进行先行先试,一方面能有效缓解因公司立法滞后、僵化而难以及时回应市场需求的困窘,另一方面也因公司软法及时供给规范市场而给公司法留下足够多的调适时间,以维持公司法的稳定与权威。以股东出席表决为例,因地域、交通、时间等因素限制,上市公司股东对股东大会的出席率普遍较低,(47)钱玉林:《累积投票制的引入与实践:以上市公司为例的经验性观察》,《法学研究》2013年第6期,第119—130页。而如今先进的科技和网络平台实际上足以打通这些障碍壁垒,(48)赵旭东:《公司法修订中的公司治理制度革新》,《中国法律评论》2020年第3期,第119—130页。对此,在公司软法中先行规定股东大会的网络表决制,(49)《上市公司治理准则》第15条:“股东大会会议应当设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方式召开。”既能及时应对现实困境,又能以成文规范的形式有效引导市场行为。第二层级的观察即观察“立法者”,是对先行的公司软法进行经验获取与反思的过程。在公司软法有效实施的前提下,通过“遵守或解释”原则的适用进行持续观察,尤其对那些遵守率高或即便不遵守也未给出正当理由的软法,可在公司法修订时考虑将这类软法纳入正式的立法中,以更广泛地推广适用。(50)Sridhar Arcota, etc.Corporate governance in the UK: Is the Comply or Explain Approach Working?International Review of Law and Economics, 2010,30(2), pp.193-201.仍以股东出席表决为例,通过考察网络表决制在公司软法实施中被应用的程度及成效,能为公司法修订提供可细量化的参考,而这种对软法试验的总结甚至提炼转化,也能在很大程度上促使公司法的修订能更贴合市场的真实诉求。此外,公司软法“硬法化”的过程也是将软法作为交流工具,以提高公司法制定过程的透明度并引导人们参加决策,(51)Francis Snyder.Soft Law and Institutional Practice.EUI Working Paper LAW, 93/5, pp.1-30.因此,将部分成熟的公司软法提炼并转化为公司法,自然有助于增加公司法的开放性、民主性与认可度,增强硬法“软性”。

公司软硬法的互动在司法审判过程中也有所体现。尽管公司软法的软性意味着司法程序不是其执行的主要途径,但其仍可以借公司法的一般原则而渗入司法过程。第一,通过司法审判,对公司软法所产生的行为期待进行实质性的执行与保护,如欧盟法院多次在司法判决中表达了对公司软法约束力的认可。(52)Greg Weeks.The Use and Enforcement of Soft Law by Australian Public Authorities.Federal Law Review, 2014,42(1), pp.1-40.因这些公司软法在使用中获得社会公众的广泛认可并产生行为期待,投资者依此行为期待对公司进行投资,一旦公司肆意违背这种期待,则很有可能对投资者产生直接或间接的损失。故此,司法机构较倾向于应将公司软法规范纳入案件审判的参考范围,只是在具体的审判中并非直接适用这些规范,而是以硬法中的一般原则(53)如公司利益均衡原则、股东股权平等原则等。为媒介进行解释。第二,将软法作为加深论证说理的论据加入司法过程,例如对独立董事是否履行勤勉义务说明、董事选举程序说明、因果关系证明等。(54)详见上海神开石油化工装备股份有限公司诉陈立兵公司决议撤销纠纷一案二审民事判决书、黄伟与佛山电器照明股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷二审民事判决书。软法具有受主体自愿遵守的优良品质,将其运用于判决的论证说理,有助于纠纷主体接受判决结果,提升判决的合理性。为了使公司软法规范在公司司法程序中充分发挥作用,公司法可以在条款中明确公司软法的地位,为软法的司法适用提供明确的立法依据,并注重一般性原则的设置,为更好适用公司软法提供制度性框架。

概言之,选择公司治理的软法适用并不意味着完全摒弃传统公司治理模式。公司软法及其实施机制已具备完善的理论体系,在充分反映主体要求、完善的内外监督体系以及有效的市场执行机制的支撑下,公司软法以其所具有的灵活性、回应性、高效率,成为传统公司治理模式之外的最佳辅助路径。然而,实证数据所显示的上市公司对“遵守或解释”原则的高遵从率,却与公司违规现象频发的事实相龃龉,就此揭示了我国公司软法的施行机制实则流于形式却未真正发挥应有的功效。虽经十几年的发展,我国公司软法尚处于缓慢的初级发展阶段,这在一定程度上归因于域外直接移植而忽视了本土环境塑造与培植的重要性。故此,为使公司软法不仅是束之高阁的“理想神话”,我国公司治理的软法适用优化在借鉴域外的基础上应更重视本土化的打造,如在整合既有资源的基础上成立统一的公司治理委员会作为软法制定主体,并强化软法规范的分层化制定等,以提供更实用的最佳公司治理框架,充分发挥软法在公司治理内生系统中的效用,提升公司自治水平与能力。在此基础上,重视公司软硬法的衔接与互动,促进软硬法互补及其优势之相互传导,推动软法参与司法过程以完善公司法原则的适用以及增强司法判决的合理性与说服力,助力公司软法在公司治理法治化进程中发挥应有功效。