西瓜连作土壤微生态环境对生物耕作的动态响应

张娟琴,郑宪清,李双喜,张翰林,白娜玲,张海韵,吕卫光

(上海市农业科学院生态环境保护研究所,上海市设施园艺技术重点实验室,上海市农业环境保护监测站,农业部上海农业环境与耕地保育科学观测实验站,上海低碳农业工程技术研究中心,上海201403)

我国是世界上西瓜种植第一大国,近年来,西瓜种植产业不断向专业化、设施化和集中化方向发展。 大棚温室连作栽培,破坏了土壤微生态环境,导致有益菌种群结构的改变和数量降低,造成了严重的连作障碍[1-2]。 如何有效改善西瓜连作土壤的微生态环境,防治西瓜连作障碍一直是西瓜生产中亟待解决的难题。前人从培育抗病品种、农业措施(轮作、施肥、暴晒)、化学防治、生物防治[3-4]等角度进行了大量研究。

蚯蚓被达尔文称之为“地球上最有价值的动物”,蚯蚓的吞噬、排泄(蚯蚓粪)、掘穴等活动在改善土壤理化性质,推动养分循环,调控土壤微生物活性,完善群落结构和功能等方面均具有重要作用[5-7]。 已有研究表明,蚯蚓堆肥能明显降低西瓜、番茄枯萎病的发病率,提高壮苗指数,改善品质,同时蚯蚓粪的施入提高了番茄连作土壤微生物群落多样性,可在一定程度上恢复微生物区系平衡,提高土壤养分含量[10-11]。但当前的研究主要集中在蚯蚓粪功效方面,将蚯蚓直接应用于连作土壤微生态环境修复的研究较少,尤其对不同生活型蚯蚓的对比研究不足[12]。 生物耕作是利用蚯蚓等生物的某些特性并辅以科学管理措施的土壤改良模式,本试验通过研究西瓜连作土壤对不同生活型蚓种和密度的动态响应规律,以期为西瓜连作土壤的修复提供数据依据和技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料

土壤:取自上海市农业科学院庄行试验站西瓜连作5 年的大棚。 2018 年7 月西瓜收获后,取0—20 cm土壤。 按照土壤和牛粪质量比9∶1的比例向连作土壤中添加牛粪。 试验土壤基本性状:pH 7.72、电导率1.18 mS∕cm、有机质18.1 g∕kg、全氮1.46 g∕kg、全磷2.04 g∕kg、全钾15.83 g∕kg、速效氮80.39 mg∕kg、速效磷85.93 mg∕kg、速效钾640.03 mg∕kg。

蚯蚓:赤子爱胜蚓(太平2 号)购自江苏无锡养殖基地,威廉环毛蚓取自于上海市农业科学院崇明试验基地。 试验前将2 种蚯蚓放入试验土壤中预养1 周,使蚯蚓适应试验土壤环境。 用试验土壤替代蚯蚓肠道的内容物,以减少试验误差。 挑取3.0—3.5 g 的威廉环毛蚓及0.3—0.4 g 的赤子爱胜蚓为试验蚯蚓。

试验容器为下直径14 cm、上直径20 cm、高40 cm 的圆柱形铁桶,铁桶底部和四周分别有4—6 个通气孔,铁桶内及上口径覆0.3 mm 细纱网防止蚯蚓逃逸。

1.2 试验设计

每个试验容器底部放入100 g 水稻秸秆(长约5 cm)、1 kg 新鲜菜叶,加入4 kg 试验土壤,浇足水(1 000 mL)平衡24 h,投放蚯蚓。 试验共设置7 个处理,分别为:不放蚯蚓(对照,CK)、每千克试验土壤中投放1 条、3 条、5 条威廉环毛蚓(P1、P3、P5)和每千克试验土壤中投放5 条、10 条、15 条赤子爱胜蚓处理(E5、E10、E15)。 容器表面放置水稻秸秆20 g(长约5 cm),为蚯蚓提供遮光环境。 容器内温度保持在25—30 ℃,相对湿度在70%—80%。

1.3 样品采集

分别在生物耕作30 d、60 d、90 d 后,从土壤表层到底层均匀取200 g 左右的土壤样品。 一部分样品进行风干,测定土壤理化性质,另一部分保存在4 ℃中,分析土壤微生物的数量。 重复3 次。

1.4 测定项目与方法

土壤pH 采用电位法测定(水土比2.5∶1),电导率采用电导法测定,总氮含量采用凯氏定氮法测定,总磷含量采用酸溶-钼锑抗比色法测定,全钾含量采用氢氧化钠熔融-火焰光度计法测定,速效氮含量采用凯氏定氮法测定,速效磷含量采用钼锑抗比色法测定,速效钾含量采用火焰光度计法测定,有机质含量采用重铬酸钾容量法测定,阳离子交换量采用乙酸铵法测定,粒径采用密度计法测定,Cu、Zn、Mn、Ca、Mg、Fe含量采用火焰原子吸收分光光度法测定[13-14]。 土壤微生物数量采用平板稀释法[15]测定。

1.5 数据处理

试验数据用平均值表示,采用Excel 2007 和SPSS 16.0 统计软件进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 生物耕作对西瓜连作土壤理化性质的影响

2.1.1 生物耕作对西瓜连作土壤pH、电导率及养分的影响

由表1 可知,土壤pH 随着生物耕作密度的增大而有所下降,并向中性趋近。 电导率值因生物耕作蚓种的不同而不同,威廉环毛蚓试验组较对照下降了0.16—0.26 mS∕cm,赤子爱胜蚓组对土壤电导率影响不明显,而随着生物耕作时间的延长,土壤电导率值有轻微上升的趋势。 生物耕作90 d 时,试验组土壤有机质、全氮、全磷和全钾较对照组依次分别提升了6.45—7.72 g∕kg、0.06—0.15 g∕kg、0.17—0.47 g∕kg 和0.06—0.16 g∕kg;与植物生长直接相关的速效氮、速效磷和速效钾分别提高了13.51%—36.68%、26.45%—46.33%和8.74%—22.29%。 土壤养分随着时间的延长呈上升趋势;养分增长率与蚯蚓密度成正比,但增长速率随着时间的延长而下降。 在蚯蚓重量相近的情况下,威廉环毛蚓对土壤的改良效果更佳,但是生物耕作90 d 时,威廉环毛蚓试验组土壤有机质含量较60 d 时有小幅下降,推测威廉环毛蚓活动能力强,在食物缺乏的情况下会消耗土壤的有机质。

表1 生物耕作对西瓜连作土壤pH、电导率及养分的影响Table 1 Effects of earthworm tillage on pH,conductivity,and nutrients of watermelon soil for five consecutive years

图1 生物耕作对土壤阳离子交换量的影响Fig.1 Effects of earthworm tillage on cation exchange capacity of watermelon soil for five consecutive years

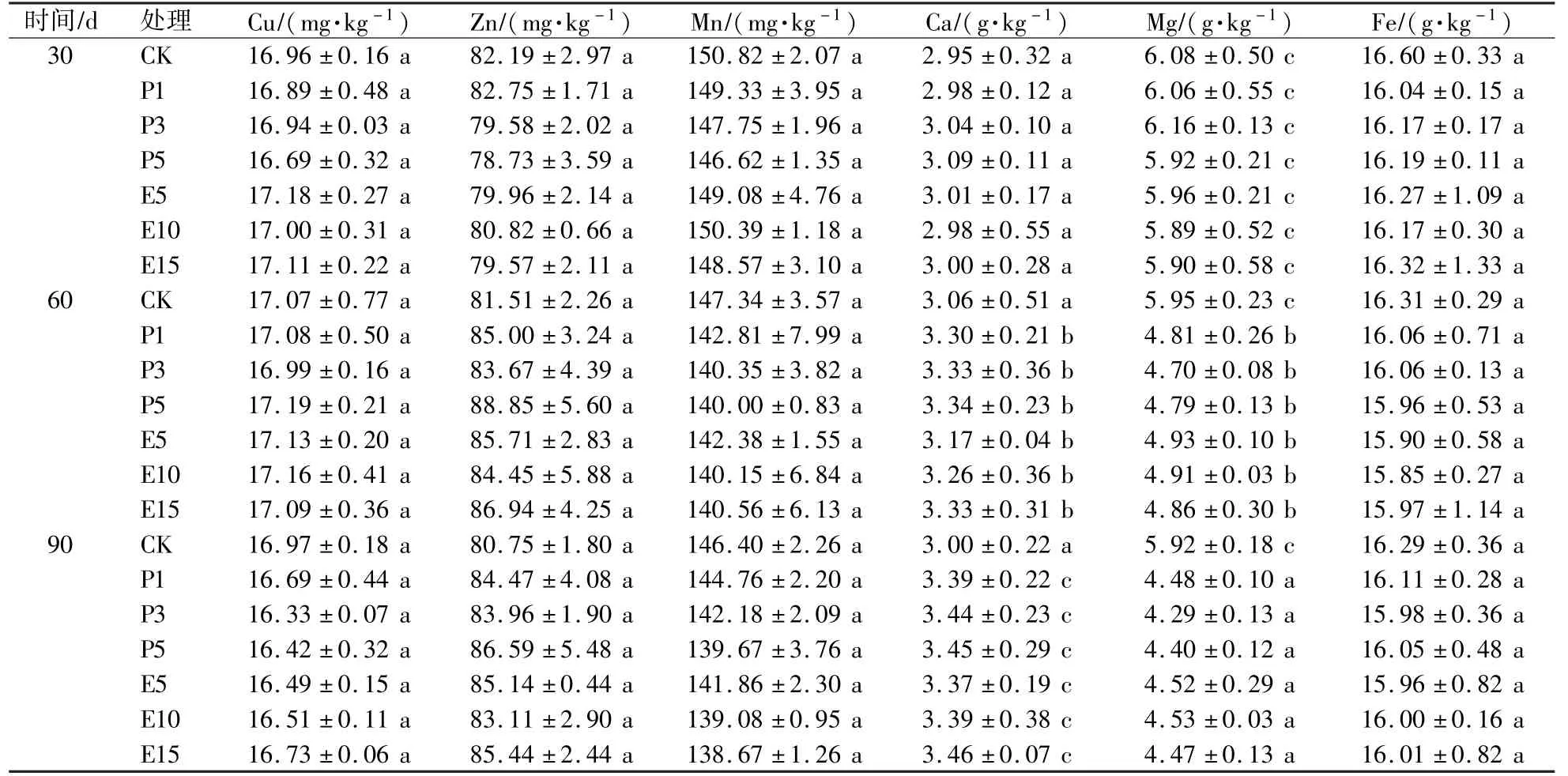

Cu、Zn、Mn、Ca、Mg、 Fe 作为土壤中重要的营养元素,参与各种代谢反应,生物耕作后土壤中各元素含量变化规律如表2 所示。 蚯蚓投放密度对6 种元素含量影响不显著。 随着生物耕作时间的延长,Ca 含量呈上升趋势,Cu、Zn 含量呈先升后降的趋势,而Mn、Fe 含量呈下降趋势,但生物耕作组各处理间Cu、Zn、Mn、Fe 含量变化不显著,而Ca 含量和Mg 含量不同处理时间差异明显。

2.1.2 生物耕作对西瓜连作土壤阳离子交换量、土壤团聚体的影响

蚯蚓活动对土壤阳离子交换量(CEC)和团聚体产生显著的影响,而这两者是表征土壤肥力、缓冲能力及抗侵蚀能力的重要理化指标。 由图1 可见,随蚯蚓密度增大,生物耕作组阳离子交换量呈上升趋势,其中生物耕作60 d 比30 d 时阳离子交换量高7.47—10.67 cmol∕kg,90 d时,生物耕作组土壤阳离子交换量较对照提高了8.38—12.61 cmol∕kg。

表2 生物耕作对西瓜连作土壤铜、锌、锰、钙、镁、铁含量的影响Table 2 Effects of earthworm tillage on contents of Cu,Zn,Mn,CA,Mg and Fe in watermelon soil for five consecutive years

一般把粒径>0.25 mm 的团聚体称为土壤团粒结构体(大团聚体),其数量与土壤的肥力状况呈正相关[16]。 生物耕作30 d、60 d 和90 d 时,粒径>0.25 mm 的土壤大团聚体的比重较对照组依次提升了2.88%—17.77%、8.88%—25.47%和10.76%—29.10%(图2、图3、图4)。 随着生物耕作时间的延长,土壤大团聚体比重呈上升趋势,但上升速率呈下降趋势。

图2 生物耕作30 d 后土壤水稳性团聚体分布特征Fig.2 Distribution characteristics of soil water stable aggregates after 30 days of earthworm tillage

图3 生物耕作60 d 后土壤水稳性团聚体分布特征Fig.3 Distribution characteristics of soil water stable aggregates after 60 days of earthworm tillage

图4 生物耕作90 d 后土壤水稳性团聚体分布特征Fig.4 Distribution characteristics of soil water stable aggregates after 90 days of earthworm tillage

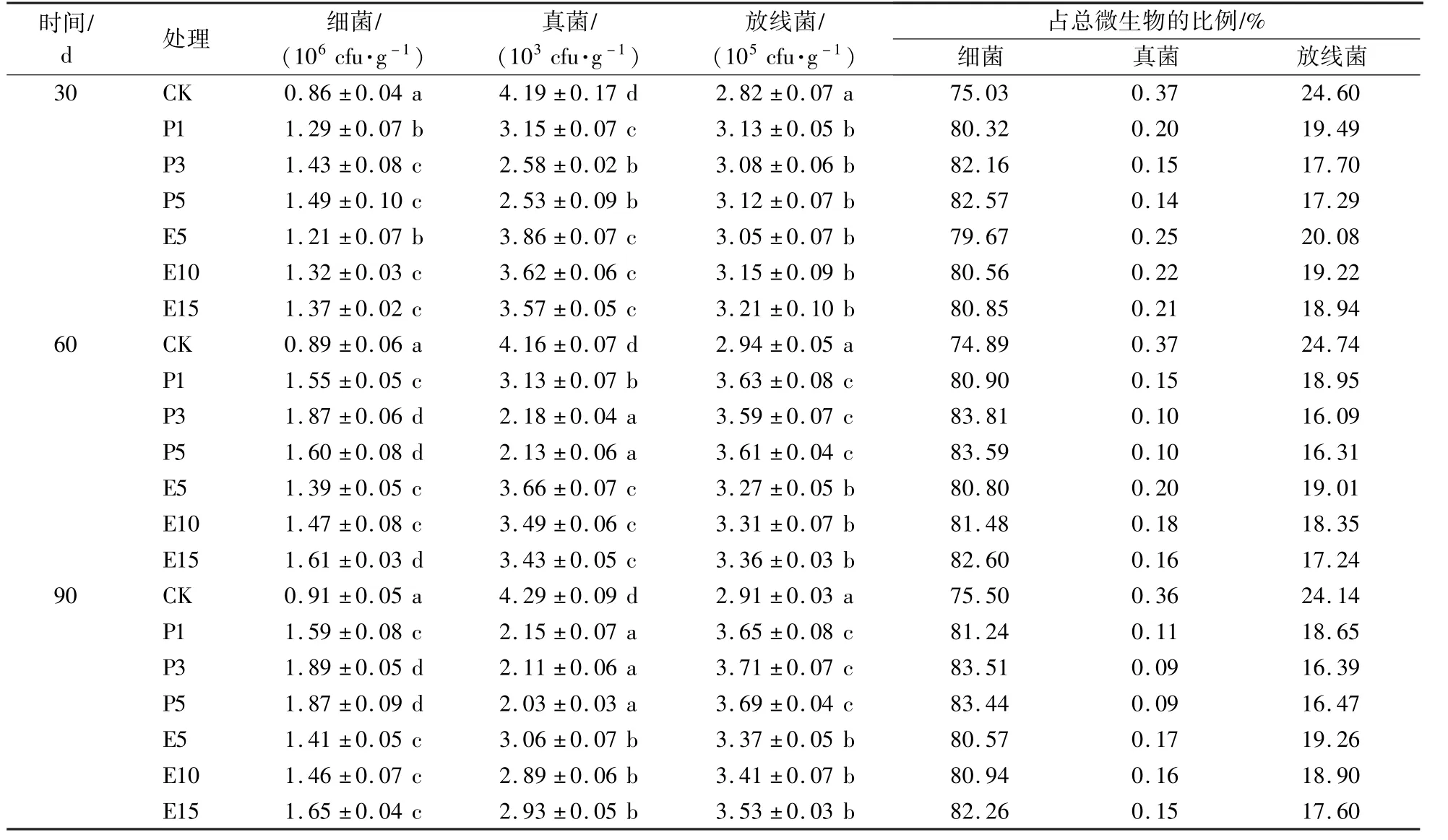

2.2 生物耕作对土壤微生物数量的影响

如表3 所示,生物耕作组土壤中细菌、放线菌数量随着处理时间的延长、蚯蚓密度的增大呈上升趋势,而真菌的数量则呈下降趋势。 30 d、60 d、90 d 时,生物耕作组细菌数量较对照组依次分别提升40.69%—73.26%、56.18%—110.11%和54.95%—107.69%。 90 d 时,生物耕作组真菌数量较对照组下降了28.67%—52.68%,放线菌的数量则上升了15.81%—27.49%;细菌在土壤微生物中的占比提高了5.07%—8.01%,而真菌、放线菌分别下降了0.19%—0.27%和4.88%—7.75%。 土壤中放线菌的数量增加,而在微生物中占比下降,可能与其生长慢的特性相关。

表3 生物耕作对西瓜连作土壤细菌、真菌、放线菌的影响Table 3 Effects of earthworm tillage on on bacteria,fungi and actinomycetes in watermelon soil for five consecutive years

3 讨论

连作会造成土壤理化性质异常、养分非均衡消耗以及土壤中微生物群落结构改变等,导致土壤病原微生物大量繁殖,加剧土传病害的发生[1,17]。

3.1 生物耕作对西瓜连作土壤理化性质的影响

Hooper 等[18]研究认为,尽管蚯蚓粪便的pH 较高,但蚯蚓的活动促进了基质中氮循环细菌的活跃程度,使铵态氮和硝态氮浓度相对平衡,土壤pH 趋近中性。 本试验中,随着生物耕作时间的延长及蚯蚓密度的增大,土壤pH 比对照组下降了0.27—0.43,向中性趋近,与前人研究结果一致。 电导率是反映土壤中盐分含量的指标,试验过程中,威廉环毛蚓试验组土壤电导率较对照下降了0.16—0.26 mS∕cm,而赤子爱胜蚓模式对土壤电导率影响不明显。 伍玉鹏等[19]研究赤子爱胜蚓对盐碱土的影响,结果也表明赤子爱胜蚓对土壤电导率影响不明显。 而王斌等[20]通过室内培养试验认为赤子爱胜蚓和威廉环毛蚓均能提高菜田土壤的电导率,并且电导率随着培养时间的增长持续增长,与本试验研究结论不尽相同,这可能与研究所用基质不同有关。

蚯蚓的活动可以促进土壤微生物对有机质的矿化,通过影响土壤碳、氮、磷、钾等养分循环关键菌,从而促进养分循环和周转速率,提高土壤的肥力[21-22]。 本研究中,90 d 时,生物耕作组土壤有机质、全氮、全磷、全钾较对照组依次分别提升了6.45—7.72 g∕kg、0.06—0.15 g∕kg、0.17—0.47 g∕kg、0.06—0.16 g∕kg;与植物生长直接相关的速效氮、速效磷、速效钾分别提高了13.51%—36.68%、26.45%—46.33%、8.74%—22.29%,由此可见生物耕作可以提高土壤养分含量,尤其是土壤速效养分的含量。 从时间动态变化来看,土壤养分延时间轴呈增长趋势,增长速率与生物耕作蚯蚓密度成正比,但增长速率随着时间的延长而下降。 在蚯蚓质量相近的情况下,威廉环毛蚓养分活化率更高。 但是威廉环毛蚓活动能力强,在食物缺乏的情况下会消耗土壤的有机质。 土壤全量养分(全氮、全磷、全钾)的提升可能与容器底部新鲜菜叶的腐解有关,而速效养分(速效氮、速效磷、速效钾)的提升说明生物耕作有活化西瓜连作土壤养分的作用,这与前人的研究结论吻合[7,23]。 目前有关蚯蚓对土壤中矿质元素影响的研究主要集中在土壤污染修复方面,与代谢酶相关元素的研究极少[24]。 本试验结果表明,Ca、Mg 含量受生物耕作时间影响显著,可能与蚯蚓体内的代谢相关,但生物耕作蚓种、密度、时间对Cu、Zn、 Mn、Fe 含量的影响均不显著,其原因可能是这4 种元素未参与蚯蚓体内的主要代谢或者土壤中的本底值低于蚯蚓富集临界值,尚需要进一步试验验证。

作为表征土壤质量的重要理化指标,阳离子交换量与土壤保肥能力、土壤缓冲能力呈正相关,是土壤改良和合理施肥的重要依据,而作为土壤结构基本构成单元的土壤团聚体,则是影响农田土壤肥力保持、碳氮循环和持水能力的主要因素之一。 粒径>0.25 mm 的大团聚体丰富是土壤结构特征良好的表现,其与土壤肥力、养分的生物有效性、抗侵蚀能力之间存在一定的正比例关系[16,25-26]。 本试验中生物耕作组的土壤阳离子交换量、大团聚体较对照依次提高了8.38—12.61 cmol∕kg、10.76%—29.10%。 说明生物耕作可以提高土壤阳离子交换量、大团聚体的数量,改善土壤的保肥能力和缓冲能力,同时促进土壤结构稳定,增强抗侵蚀能力。

3.2 生物耕作对土壤微生物特征的影响

土壤生态系统中物质循环、转化以及土壤质量的改善与土壤微生物密切相关[4]。 土壤微生物数量是衡量土壤微生物菌群好坏的重要指标。 前人研究表明,西瓜、烟草、番茄等作物连作年限增加,土壤中放线菌、细菌数量减少,真菌数量增加[27-29]。 李双喜等[30]、郑宪清等[31]的研究均表明,生物耕作能有效提高菜田不同耕层的土壤养分含量和含水量、增加土壤微生物总量及微生物生理类群的数量、提升细菌与真菌的比值,其中氨化细菌、硝化细菌以及无机磷分解菌等生理细菌数量得到显著提升。 本试验结果表明,生物耕作增加了土壤细菌、放线菌数量,降低了真菌的数量;90 d 时,生物耕作组细菌在土壤总微生物中的占比提高了5.07%—8.01%,而真菌在土壤微生物中占比较对照组下降了52.78%以上。 说明生物耕作后西瓜连作土壤中微生物总量增加,细菌与真菌的比值上升,土壤微生物群落结构得到改善。

4 结论

赤子爱胜蚓和威廉环毛蚓均可以作为生物耕作的蚓种,用来改良土壤理化性质,促进土壤养分转化,提升土壤微生物总量,提高细菌和真菌比,改善土壤微生物群落结构。 提高生物耕作蚯蚓密度有助于提高土壤微生态环境的改善速度,缩短修复时间。 在质量相近的情况下,威廉环毛蚓的修复效果优于赤子爱胜蚓,这可能与威廉环毛蚓的生活型密切相关。