波伏瓦:被放大的与被遗忘的

董牧孜

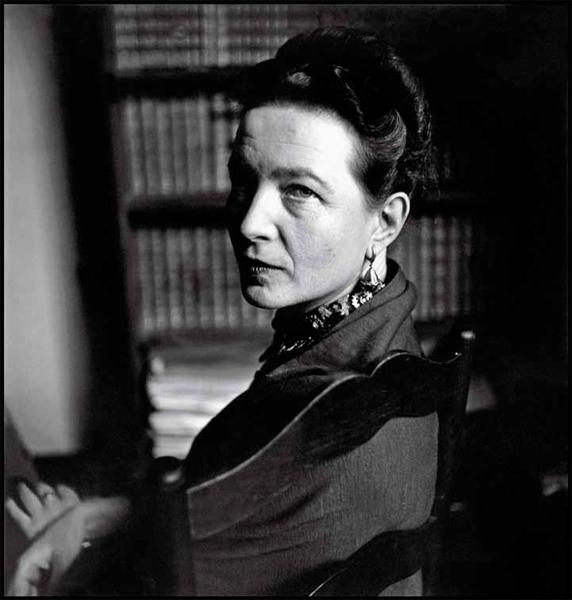

1949年,波伏瓦在巴黎家中。图/IC photo

被浪漫化的法国文化明星

“除了古典风韵、棱角分明的脸型,波伏瓦最击中人心的地方是她蔷薇红的清新面色和清澈的蓝眼睛……你会觉得她什么都知道,什么都看得见,令人有点胆怯。”

——《巴黎评论》

波伏瓦已经离世35年,即便她活在今天,也会是引人瞩目的知识分子,乃至毁誉参半的文化明星。她是完美的小布尔乔亚精英,和她的终身伴侣、存在主义哲学家萨特一样,她的写作反叛了自己出身的阶级——不过是以女性的身份。

西蒙娜·德·波伏瓦的感召力尚未过时——甚至可能比萨特更为长久,后者的存在主义或许是西方战后心灵上吹过的一阵疾风,而波伏瓦勾勒出的普遍的女性困境,仍然结实地击中今日的世界。她的代表作《第二性》赋予了她在女性主义历史上的绝对地位;她笔下的金句仍被广泛引用:“女人不是天生的,而是后天成为的。”

在漫长历史中,可供仰望的女性知识分子并不多。与岁数相近的汉娜·阿伦特以及更晚些的苏珊·桑塔格一样,波伏瓦也是那种承载了大众想象与崇拜的女性文人。她们都以卓异的个人经历,超越了自己时代的女性的普遍命运。

与那个时代的文化偶像一样,波伏瓦具有强烈的媒体属性。这不仅因为她是活跃的媒体撰稿人和杂志主编,为《时尚》(Vougue)、《时尚芭莎》(Harpers Bazaar)等时髦刊物撰写文章——甚至《第二性》中的一些章节也在时尚杂志上首发;还因为波伏瓦面向普通人谈论他们关注的话题:婚姻、爱情、性爱、身体、母亲、衰老……来自全球的陌生读者想要找她倾诉烦恼,其中三分之一的信件来自男性。

波伏瓦很早就意识到自己的头脑可以和容貌一样吸引男人。“职业女性”的身份会减损女性气质,但她幸免于此。萨特的第一印象概括了波伏瓦的殊异:“她很美,不可思议的是,她既有男人的智力,又有女人的敏感。”甚至,波伏瓦被评为文学史上最会穿衣的女作家——“我总是打扮得像一幅画”;她的私生活足够丰饶,拥有比她更负盛名的恋人,一段浓烈、绝对而又开放的爱情关系,以及数段热切而心碎的纠缠。

在电影《花神咖啡馆的情人们》结尾,一家杂志要给萨特和波伏瓦拍照,主题是“巴黎的存在主义氛围”。人们今天依然渴望消费她的迷人人设,这表现在我们对波伏瓦的三两金句和爱情传奇引用很多,对她的整体思想却知之甚少。如学者戴锦华所说,在当代中国,波伏瓦的形象更多是一个被“充分浪漫化了的法国的女性知识分子”。

《第二性》问世后,波伏瓦曾被《巴黎竞赛报》称作“历史中的第一位妇女哲学家”。在波伏瓦之前,并非没有过女性哲学家——海巴夏是新柏拉图学派普罗提诺的跟随者,安妮·康韦是笛卡尔的追随者。当然,波伏娃也往往被描述为萨特的追随者。在媒体报道中,波伏瓦是“女萨特”,哲学家让-保罗·萨特的忠实信徒,“最美丽的存在主义者”。实际上,她作为存在主义哲学家的身份,始终没有得到当代西方思想史的普遍承认。

与阿伦特一样,波伏瓦从未宣称自己的写作是纯粹的哲学。她一生以作家自居,但对自己作品的“文学质量”完全没有概念。实际上,她是一个“哲学脑”的作家。波伏瓦的哲学内核的确来源于萨特的存在主义思想,然而,她却是第一个以哲学方式言说女性存在及其社会地位的人。她把女性从哲学的荒芜之地,带到了引人瞩目的地位。

真正的哲学少女

“我既是景物又是目光,我仅仅靠自己和为自己而存在。我庆幸放逐把我驱赶到了如此强烈的快乐之中。”

——波伏瓦

无疑,波伏瓦是具有强烈哲学倾向的人,就连她最畅销的自传也体现出一种哲学抱负。

她写了厚厚的四卷本自传。与其说这是因为自恋,不如说她想要把自己的生活哲学化。对于存在主义来说,世界的中心是个体,人是在无意义的宇宙中生活,人的存在本身也没有意义,但人的选择是自由的,人可以在原有存在的基础上自我塑造,并对自己的选择负有无可逃避的责任。波伏瓦把存在主义视作一种生活方式,她透过个人经历来理解自我与他者的关系,在书写自传的过程中,她理解自己是如何争取自由,以及如何“成为”(becoming)今天这般的。

波伏瓦很聪明,运气也很好。她出生于巴黎一个没落的富裕家庭,这个家族是勃艮第的贵族后代。她3岁开始阅读,7岁开始创作,8岁读完家里的所有小说。在学校,她与男同学一样优秀,甚至比男同学更强。

19歲的波伏瓦意识到自己想要成为一个哲人,她在日记里写道,“我的生命中最深刻的部分就是我的思想”,“我想要一种伟大的生活。我会有的。”这种毋庸置疑的口吻令人熟悉——很多功成名就之人,年少时就已萌生强烈的自我意识,以及足以指引一生的使命感。为此,她不惜与父母冷战——她的父亲厌烦那种毫无用处又心高气傲的“女知识分子”,她的母亲则希望她能嫁个好人家。

波伏瓦的野心生逢其时。在她所生活的时代(1908-1986),女性开始拥有更多的可能性,可以像男性一样接受大学教育,也开始获得选举、离婚和避孕的权利。不过,波伏瓦所在的法国,女性状况算不上进步。直到1944年戴高乐临时政府时期,法国妇女才获得选举权和被选举权——这不仅比其他欧美国家落后了一大截,甚至迟于亚洲的斯里兰卡等国。相比之下,早在19世纪末、20世纪初,美国的女权运动已经轰轰烈烈地展开了。法国妇女运动往往限于资产阶级妇女,停留在要求受教育平等、财产继承权平等之类的具体权利。不过,波伏瓦正是来自受益于此的阶级。

波伏瓦21岁时与萨特一同通过了中学教师资格考试,萨特第一,她第二。这项考试以严格著称,她是法国有史以来最年轻的通过者,而萨特第一次考时还挂了科。法国国家哲学教师资格考试的主考官甚至觉得,在波伏瓦和萨特之中,她才是“真正的哲学家”。

相比观看事物,波伏瓦更喜欢理解事物,“哲学尤其吸引我的,是我认为它直截了当地揭示本质。我从来不对细节感兴趣。我感知的多半是对事物总的感觉,而不是事物的特殊性。”波伏瓦虽然崇尚理性,但也是一个情感充沛的人,怀有激情萦绕的苦恼(一如我们后来所见,萨特往往很难理解波伏瓦这种细腻而强烈的情绪)。她苦恼于如何平衡哲学的理性和澎湃的情绪。波伏瓦的老师让娜·梅西耶鼓励她把情绪看作生命里不可或缺的一部分。在1927年7月的日记里,波伏瓦感到与自己的和解,她意识到她要“继续做一个女性”,但是“想要同时拥有男人的理性和女人的感性”。

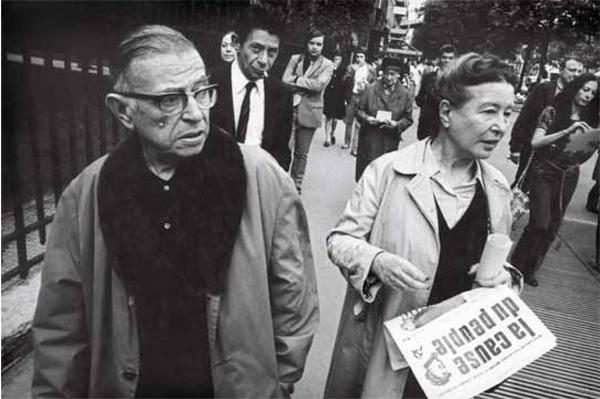

1929年6月,巴黎,波伏瓦与萨特的首张合影。图/视觉中国

萨特是波伏瓦强有力的对手。在回忆录《时势的力量》里,波伏瓦提到她“和萨特的关系是一种无法言传的联结”,是一种智识上的深厚友谊。尽管波伏瓦与萨特的意见常有分歧,但他们的知识趣味却极其相似。他们拥有相同的知识背景,这不只是学术上的训练,还有“门当户对”的出身——共享那种资产阶级男孩女孩的特定文化:他们的童年与世无争,他们的父母是合格的小资知识分子。1956年接受《巴黎评论》采访时,波伏瓦提到,正是这种相似性使得她与萨特的关系格外牢固。

时间或许会破坏事物,但波伏瓦一直清楚地知道自己的位置。她的人生有极稳定的延续性。一直生活在巴黎,基本上住在同一个街区,从上午10点开始工作到下午1点,她见朋友,之后再从下午5点工作到晚上9点。她喜爱徒步,每年都会出国旅行。

在索邦大学念书时,同学西蒙娜·薇依(后来成为著名的思想家)曾指责波伏瓦有小资产阶级的傲慢,这件事使她耿耿于怀。不过,波伏瓦的确非常精英,即便做老师时,她也只对聪明(或是聪明又漂亮)的学生感兴趣。波伏瓦早年怀有资产阶级乐观主义者的人生观,她写书、学习事物的道理,并取得社会层面的成功——直至做到了所有想做的事情。

不过,现实层面的成功,反而加剧了波伏瓦的存在主义苦恼,“当欲望被实现的时候,欲望本身包含的那个‘更深远处并没有实现。在人的里面存在一种虚空,哪怕是在他的成就里也存在这种虚空。”在《事物的力量》末尾,她感到自己此前的人生是“受骗”了:世界并没有因为个人的自我实现而变得更好,战争与社会苦难仍在继续。

波伏瓦的思想有原创性吗?

波伏瓦一生出版了五部小说,一部四卷本的回忆录,三本纯哲学论著。或许是因为“文学并不排斥女性”,人们普遍认同波伏瓦的文学家身份。加缪的绝大部分作品也是小说或戏剧,他的存在主义哲学家身份却得到了广泛的承认(尽管加缪自己反对这一身份)。

实际上,哲学家可能是女性最难获得认可的头衔之一。准确地说,在哲学的影响力更为显耀的时代,哲学的准入机制排斥女性。以柏拉图为代表的西方哲学传统,推崇一种“沉思生活”,不过一如古希腊的政治生活排斥妇女和奴隶那样,沉思属于男性,女性则“囿于昼夜、厨房与爱”。

的确,文学不那么排斥女性,在19世纪的大部分时间里,女性甚至主导着英国的文学市场——既是读者,又是作家。英国的勃朗特三姐妹、盖斯凯尔夫人以及法国的乔治·桑都是女性,乔治·艾略特则是女作家玛丽·安·埃文斯的男性笔名。那时的小说尚年轻,柔软可塑,“妇女所获得的全部文学训练,均在于性格的观察和对感情的分析”,如同伍尔夫所说,“当中产阶级妇女开始写作时,她自然就写小说”。

1970年10月16日,波伏瓦和萨特在街头叫卖被禁的报纸《人民事业报》图/IC photo

波伏瓦的起点也是小说。相比哲学,她更青睐小说的表达方式:“一部好小说能够激发想象的经验,这些想象的经验像实践经验一样完整,一样使人不安。”到如今,波伏瓦小说的读者已经不多了。尽管她试图用文学克服哲学过于抽象的缺陷,但看起来并不成功——评论家们往往指责波伏瓦为哲学而牺牲了文学。

相比文学性的质疑,还有一种极为苛刻的评价:波伏瓦的思想缺乏真正的原创性。波伏瓦的自传谈及自己与萨特的思想关系时,总是尽可能谦逊。这也强化了人们的刻板印象:波伏瓦的思想从属于萨特。最新传记《成为波伏瓦》(2021年在国内出版)的作者凯特·柯克帕特里克竭力反对这一点,她觉得波伏瓦要么低估了自己,要么就是在自传中故意隐藏了自己的锋芒。

柯克帕特里克曾是萨特的研究者,显然也是波伏瓦的粉丝,她想证实波伏瓦作为一位哲学家的独立身份。为此,柯克帕特里克甚至毫不留情地把萨特从波伏瓦的世界中心移了出去。

在新发现的一批波伏瓦书信手稿中,研究者发现波伏瓦给其他情人所写的情书,要比给萨特的情书热情百倍——比如,在美国情人、作家纳尔逊·阿尔格伦,以及年轻的哲学家、导演克罗德·朗兹曼那里,她似乎才获得真正的爱情。相反,波伏瓦与萨特的感情与其说是爱情,不如说更接近友谊——他们缺少真正的性生活。相比性爱,萨特更迷恋调情的过程。波伏瓦显然无法满足于这一点。同时,波伏瓦也有几位女性恋人。

萨特对波伏瓦的影响,似乎并非决定性的,應该说他们的学术合作与思想交流水乳交融,彼此增益。事实上,波伏瓦对萨特的写作产生了很重要的影响。这一点连研究萨特的专家也不得不承认,“没有理由去怀疑萨特确实从波伏瓦那里借用过观点……萨特是一个高明的借用者(理查德·坎伯《萨特》, 转引自屈明珍《“女萨特”,还是女哲学家?》)”。

波伏瓦复杂而缠绕的感情生活,使她对“道德自由”(moral freedom)兴趣浓厚。1946年6月底,波伏瓦完成了《模糊性的道德》一书。在她看来,人类需要的是一种能够直面人性模糊性的道德观,而非给人们找借口的道德观。只有我们意愿自己是自由的,才能证明我们是道德的。与萨特一样,波伏瓦认为人的存在注定是自由的,不过,相比本体论来说,波伏瓦的兴趣更多是在哲学伦理学。

这种哲学特质也体现在她的小说里。波伏瓦的第一部小说《来宾》讲述一个男子与两个女子的三角关系,实则讨论“自我与他者”的问题;《他人的血》写到法国被占领时期的抵抗运动,但真正关心的命题是人在冲突中如何获得“自由”;《人都是要死的》则试图探索死亡与生命的关系,阐明生活的意义。这些小说纠结的问题,也是存在主义的核心论题。

在写作《第二性》时,波伏瓦内心的困扰是:“做一个女人,对于我来说意味着什么?”她很喜欢米歇尔·莱里斯的《男性气质》(Manhood),决定也写写自己。《第二性》的核心观点之一便是,没有一个女性能够“不受成见和偏见约束”地过她自己的一生——波伏瓦自己显然也没有做到。女性气质也对女性构成一种内在的约束,女性气质不是一种天性或本质,而是在漫长文明历史中被塑造和建构的一些标签。

萨特说,作为人类我们注定要获得自由;但波伏瓦感到,作为女性,我们注定要感到分裂,注定得成为分裂的主体。《第二性》把存在主义的观念,拓展到了男女平等的理念之中,当代美国哲学教授加里·古廷(Gary Gutting)的观点,恰如其分地说明了《第二性》的哲学意义。

实际上,从早期的哲学著作到《第二性》,波伏瓦一直在探讨不同境况中的自由,以及自由的限度。波伏瓦对自由与个人关系的理解与萨特不同,萨特往往强调自我与他人的冲突,而波伏瓦没有那么悲观,她更看重二者之间积极的可能性。或许这与波伏瓦在情感层面的强度和细腻有关,或许这也是她的思想独创性之所在。

1974年,波伏瓦。图/视觉中国

契约爱情

“爱情是巨大的殊遇,经历真正的爱情(极为罕见)的男人和女人,他们的生命会因此充盈丰富起来。”

——波伏瓦

波伏瓦的生命能量是惊人的。她无比自律,没有一天不工作,从不虚度时光。尽管使命感使得她与传统意义上的女性角色越走越远,但是她没少把时间花在恋爱上。感情没有影响她想在事业上有所建树的野心,而是使她的生命“充盈丰富起来”了。波伏瓦的哲学与爱情互相缠绕,唇齿相依。

在情书里,波伏瓦显现出自己纯情少女的一面。她喜欢浪漫元素,也有过“恋爱脑”的时刻。同样,在波伏瓦的小说里,没有任何一个女性角色对爱情完全免疫。相比男人,女人在爱情中更为全身心地付出——在现实生活中,情况往往也是如此。大部分女性并不像男性那样可以选择丰富而艰难的事业。波伏瓦在《第二性》中辨析过男女爱情观的差异,爱情“于两个性别而言,意义完全不同”。拜伦说得准确,“爱情在男人的生活中只是一种消遣,而它却是女人的生活本身。”

“只有那些能在一片玫瑰花瓣中看到千丝万缕的凄凉的疯子,才会激发我如此的谦逊”,波伏瓦如是书写自己的动情。波伏瓦与萨特关系中的风流与痛苦,早已被传奇化,二人最著名的爱情契约,是一场长达一生的实验:“我们之间是必要的爱情,但我们也需要去体验偶然的爱情。”

他们的爱情哲学有浓厚的存在主义色彩,追求个体的情感自由和性爱自由,强调一种平等而互相回馈的爱情。对波伏瓦来说,理想的爱情可以让她保持自己的本性,做她自己所想;可以“陪伴”一生,而不会彻底“消耗她”。

卫星般的情人们,环绕着波伏瓦与萨特的契约爱情。波伏瓦的美国情人作家阿尔格伦在芝加哥写作贫民窟的故事,他“如同拳击手般粗鲁”,带她去领略臭名昭著的酒吧,见识小偷、毒贩和妓女。萨特年轻的学生、法国记者博斯特,富有青春活力的哥萨克姐妹花奥尔加和万达,朝气蓬勃的布尔丹,25岁的导演、哲学家克洛德·朗兹曼,以及萨特难以计数的第三者,都曾给他们的生活带来青春与活力,以及疲惫与折磨。

存在主义的爱情相信透明化的力量,这当然是理想的状况。通常情况下,爱情中的欺瞒总是存在。“不完全的分享,或许是唯一一种最糟糕的背叛,”波伏瓦小说《女宾》中的女主人公弗朗瓦兹说。在上世纪50年代,这种契约爱情既引发了社会的批评与愤怒,也被过度地理想化了。

如同波伏瓦自己所说,“把我们当作模范是很可笑的。人们必须找到他们自己的共同爱好和他们自己的相处方式。”契约爱情包含了对抗生活摧残的革命性,但本质里也有暴力和残忍,“它是一面墙,为了抵抗爱情的痛苦、为抵抗激情可能招致的毁灭而建造。”当你有这样的安全感时,你就不会嫉妒。可是,一旦契约的稳定性被破坏,嫉妒和伤害就会出现。

曾多次向波伏瓦求婚、后来与她分道扬镳的情人阿尔格伦对这种契约爱情极尽讽刺:“爱情怎么会是偶然的呢?……除掉所有的哲學术语,她的意思其实是她和萨特创造了一种小资产阶级的体面外表,在这背后她可以继续寻找自己的女性气质。”“波伏瓦女士感觉自己可以信任让-保罗·萨特的不忠。多么聪明!”他否认契约爱情的幻象,认为波伏瓦虽然随时准备好付出一切去维护自由,却从不愿意承担任何现实的风险。

类似的情形,也发生在萨特“偶然的情人”身上。萨特曾一度向俄罗斯女翻译家左妮娜求婚。但左妮娜世界的平衡后来也被契约的失重所打破:“越看海狸(注:萨特对波伏瓦的昵称)的《回忆录》,我越明白我永远不会去改变那些事物。”在向萨特提出分手时,左妮娜写道:“你和海狸共同创造了一个令人惊叹的事物,但对于靠近它的人来说,却是如此的危险。”

波伏瓦与萨特所践行的那种模糊的性道德,按照今天反性骚扰运动的标准来看也是极度危险的,必然使他们身败名裂。“波伏瓦是一个狩猎者,在自己的女学生里寻找年轻的新鲜肉体,自己品尝后拱手送给萨特享用”,波伏瓦与萨特的年轻情人比安卡曾经写自传控诉,认为他们两个是在消费自己的人生。波伏瓦与萨特当时的前卫爱情,已不符合今天在性别上“政治正确”的诉求。

《哲学家与爱》一书这样概括“花神咖啡馆里的情人们”的模式:流程化的互相出轨,说到底就是布尔乔亚式的生活,“如同一场奥林匹斯诸神间的喜剧,而波伏瓦将这场剧一直演到了底。”小说家多丽丝·莱辛也曾表示,自己从未相信过萨特和波伏瓦这对“徒有虚名的具有革命性的爱情结合”。在她看来,波伏瓦不过是表现得“像个女人”,而萨特也只不过“像个男人”。事实就是,爱情的风流与痛苦依然永恒地对立存在,这是男女关系中的终极道理。

1986年4月19日,巴黎,波伏瓦的葬礼。图/视觉中国

社会学家安东尼·吉登斯认为,开放关系或许是最适宜今天的恋爱方式。不过,在萨特和波伏瓦之后,爱情依旧是曾经的模样:一个让人痛苦的问题。

迟来的女权主义者?

“我认为在未来的一段时间里,人们还会阅读我。我为女性问题的讨论贡献了一点东西。我是从读者寄给我的信里知道这一点的。”波伏瓦实际上很清楚自己的思想贡献。

经历了20世纪30年代巴黎的波西米亚风潮,与20世纪60年代的性解放运动,波伏瓦的《第二性》问世于这期间的1949年。在写作过程中,她梳理了大量历史学、生物学、精神分析等文献,逐渐意识到自己的“女性”身份既是普遍的,又是特殊的。

对波伏瓦来说,一个人旅行很容易,在咖啡馆里写作很容易,与任何的男作家比肩也不再是难事。这增强了她的独立和平等意识,也使她很容易忘掉一个女秘书绝对无法享受她所拥有的特权——惯于享受红利的人,往往对自己的优势地位缺乏意识。

尽管许多美国人把《第二性》视为当代女权运动的源头,但实际上,美国当代女权运动开始于该书出版的五六年前,致力于为女性在政治和社会领域争取权利。波伏瓦更像是后来的入场者,她本人最初更接近于一位不断探索自我的哲学家,而不是一位热衷社会活动的女权主义者。《第二性》的写作,对她来说也是一次自我的性别启蒙。

波伏瓦成为一个今天意义上的“女权主义者”,更准确地说是在卷入运动发展之后。她深刻而渊博的思想,为这些现实层面的女权运动提供了有力的理论武器。

在《時势的力量》中,她还声称自己在写《第二性》时“避免落入‘女权主义的陷阱”。直到1972年,波伏瓦在接受德国记者阿莉塞·施瓦策尔的采访时,才第一次声称自己是“女权主义者”。

1968年后,五月风暴和性解放运动极大地改变了欧美的社会观念。相比在法国,波伏瓦的作品似乎更受美国人的欢迎,她也在美国女性的行动那里得到更多启发。在她看来,美国女性似乎比世界上其他国家的女性都有觉悟,因为她们最早意识到新技术和女性下厨房的传统角色之间存在悖论。这当然也因为美国的社会技术发展最为领先,脑力劳动正在取代体力劳动,那种“女人是低等的所以只配附和”的男权意识逐渐失去了现实支撑。

在法国,也涌现了大量女性组织和女权学习班。她们通过集会演讲,互相倾诉那些在男性面前难以启齿的东西。“她们深层次的交流内容,是当时25岁的我从没想过也无法理解的,”波伏瓦后来回忆。她年少时身边有许多闺女,但她们从未像这些人一样,正式讨论过女性自身的困境;正如她年轻时沉浸在资产阶级美好未来的允诺里,那时她还丝毫不了解“世界是由苦痛和压迫组成的”。

如果说是萨特的政治热情带动波伏瓦了解战争局势、深入现实世界的真实境况,那么当时崛起的女性行动,也为波伏瓦的哲学思考赋予了性别的肉身。基于对处境的觉醒,女人之间真正的友谊才算开始:“在早些日子,女性从未真正和其他女人成为朋友。她们把彼此视为对手,说好听点是竞争者,而不客气地说是敌人。”

在《巴黎评论》的一次采访中,记者问波伏瓦:你怎么看待你今后的人生?

波伏瓦的回答颇有20世纪革命与恋爱的时代精神:“我只知道我会继续和女人们同在,和女权主义者及其组织同在。我会继续以某种方式来为女权做些什么,暂且把它叫作‘革命斗争吧。我知道我会一直和萨特在一起,除非我俩有一人先去。”

(感谢译者刘海平、唐凌对本文的启发。参考文献:凯特·柯克帕特里克《成为波伏瓦》,美国《巴黎评论》编辑部编《巴黎评论·女性作家访谈》,奥德·朗瑟兰、玛丽·勒莫尼耶《哲学家与爱: 从苏格拉底到波伏娃》,西蒙娜·德·波伏瓦《第二性》,屈明珍《“女萨特”,还是女哲学家?——波伏娃哲学地位的重估》,戴锦华《岁月留痕——西蒙娜·波伏瓦在中国》)