成渝地区双城经济圈视野下的成都平原经济区农业协同发展机制研究

聂有亮,杨 坤,罗 永,祁玉蓉

(成都市农林科学院,四川成都 611130)

自上世纪,林凌、刘世庆提出成都平原经济区构想[1-2]以来,学术界对成都平原经济区的研究就不断进行,重点围绕成都平原经济区的地位及前景[3]、发展路径及对策[4]、区域协作及一体化[5-10]、产业协同发展[11-14]等方面开展研究,但多是从宏观层面或者着眼二三产业的协同开展相关研究,对农业领域的协同发展研究比较少。目前已经进入完成全面建成小康社会重大历史任务的决胜期,最大短板在“三农”[15],最大的难点在西部的“三农”,而农业又是“三农”的关键。成都作为西部地区最重要的中心城市之一,特别是成渝地区双城经济圈[16]建设背景下,如何加强成都的统筹协调和引领带动作用,加速成都平原经济区农业协同发展,推动成都平原经济区高标准全面建成小康社会,事关全局,意义重大。为此,作者选择成都平原经济区2004-2017年农业面板数据,在分析成都平原经济区农业协同发展水平的基础上,从体制机制层面提出加速成都平原经济区农业协同发展的对策建议。

1 成都平原经济区范围

自上世纪,林凌、刘世庆提出成都平原经济区构想[1-2],建议成都平原经济区的范围界定为成、德、绵、乐[1]*,那时成都平原经济区的提法主要在学术界里使用。直到2004年四川省发改委开设《成都经济区区域规划研究》课题,对成都经济区的提法才正式进入到政府层面。随后,2006年四川省正式提出布局建设五大经济区,正式推出成都经济区,范围包括成、德、绵、眉、资5市。到2016年,四川省人民政府发布《成都平原经济区十三五规划》将成都经济区范围扩展到8市,并更名为成都平原经济区,范围包括成都、德阳、绵阳、乐山、眉山、资阳、遂宁和雅安 8个市、68个县(市、区),辖区面积8.65万平方公里、占全省的17.8%。而据全省及市州国民经济和社会发展统计公报,截止2019年底,成都平原经济区地区生产总值(GDP)为28 295.58亿元,占全省GDP(46 615.8亿元)的61%,其中一产业增加值(2 046.43亿元)占全省一产业增加值(4 807.2亿元)的43%,是全省经济最发达、最集中、最重要的区域。

2 成都平原经济区农业协同发展水平分析

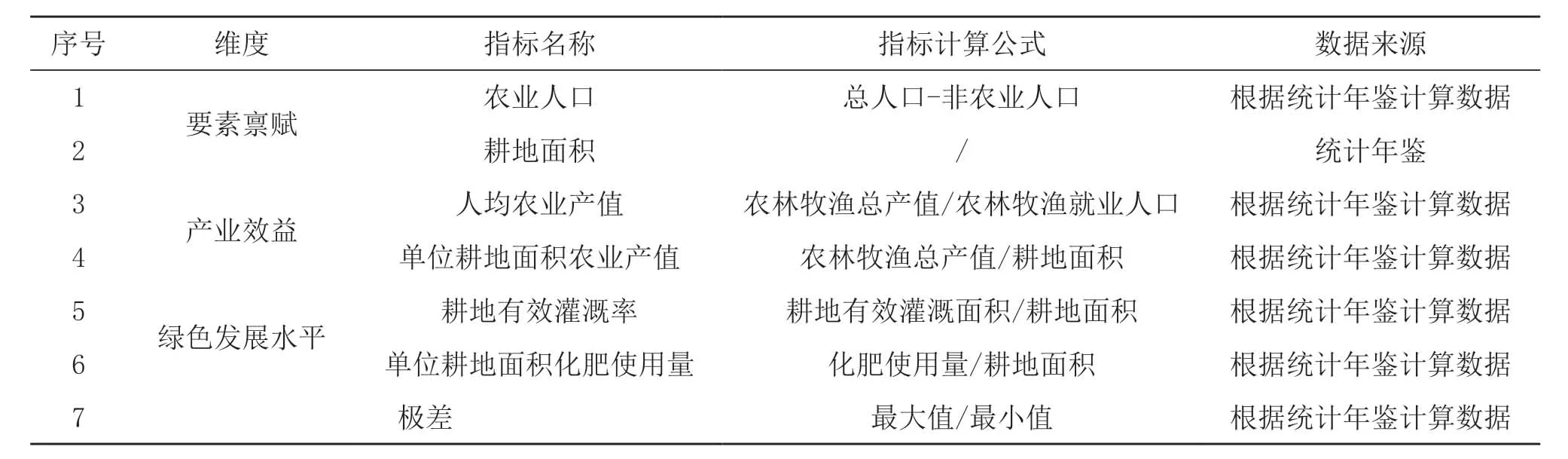

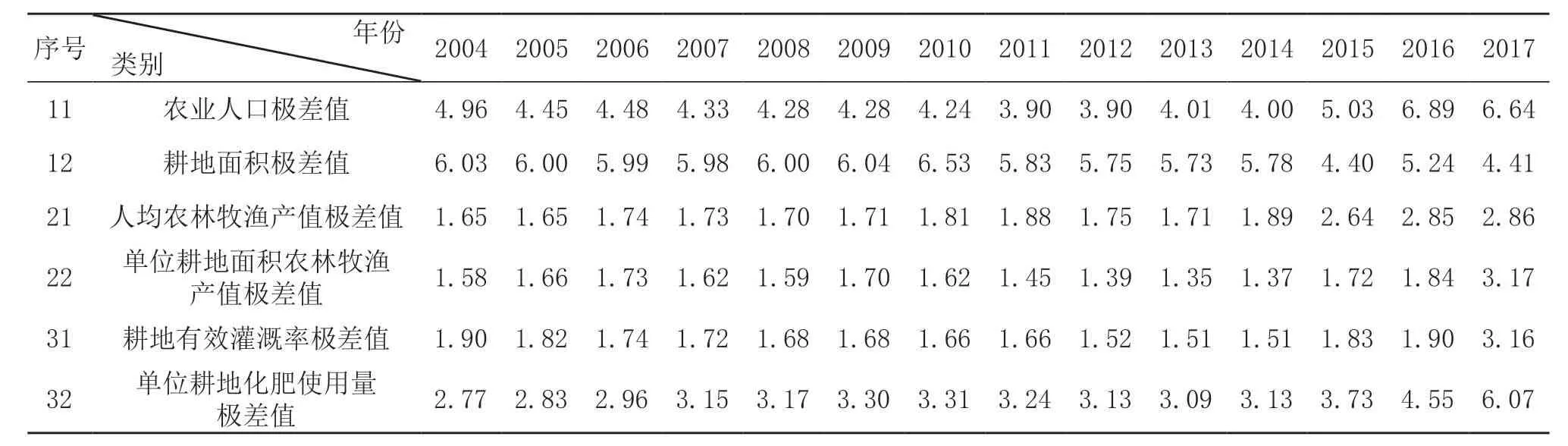

为定量评估成都平原经济区农业协同发展水平,选取成都平原经济区8市三类6个指标的极差变化来测度成都平原经济区农业协同发展水平。具体来说,从要素禀赋、产业效益以及绿色发展水平三个维度来评估2004-2017年成都平原经济区农业协同发展水平。具体计算指标详见表1,具体计算结果详见表2。

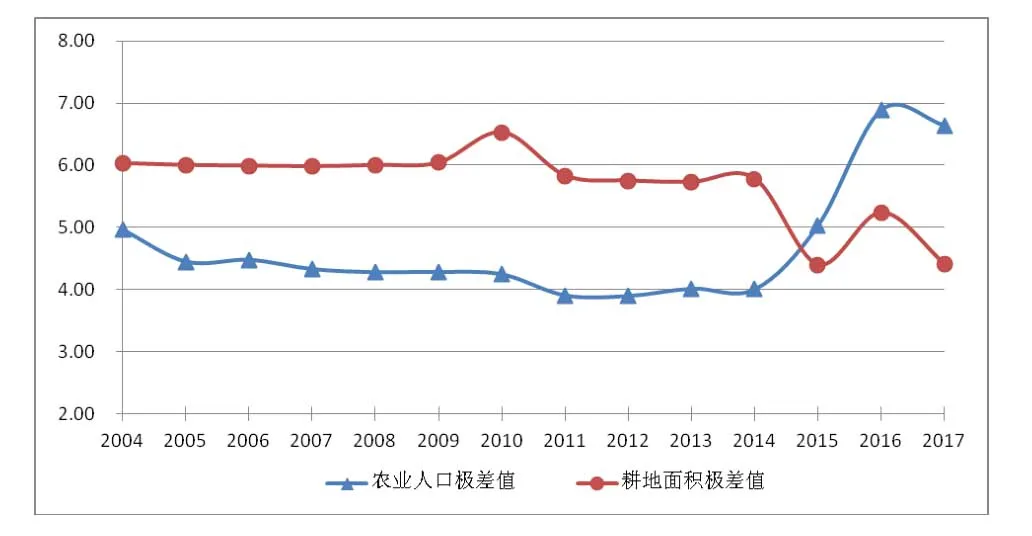

(1)从要素禀赋维度来看。就农业人口极差值来说,从表2看到,由2004年的4.96倍上升到2017年的6.64倍,结合图1,农业人口极差值呈现出在波动中上升的态势,总体而言,差距有扩大趋势。耕地面积极差值由2004年的6.03倍下降到2017年的4.41倍,结合图1,耕地面积极差值呈现出平稳下降的态势,总体呈现差距缩小趋势。究其原因,因为人口属于可流动要素禀赋,随着城市人口政策的放开,成都市对周边其他城市的集聚作用不断增强,形成成都市人口净流入,而周边城市发生人口净流出,导致极差值不断扩大。而耕地属于固定的要素禀赋,随着成都城市建设的不断扩大,对耕地的占用也增加,但其他城市发展也占用耕地,使得耕地总量均有减少,从而使得耕地极差值平稳中缩小。

表1 成都平原经济区农业协同发展水平评估指标表

表2 成都平原经济区农业协同发展水平评估结果表

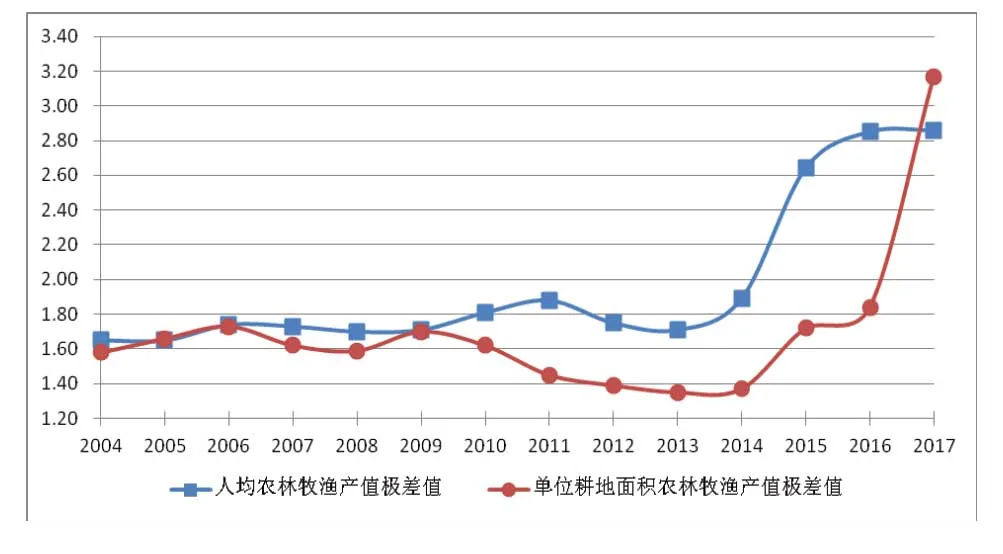

(2)从产业效益维度来看。从表2看到,人均农林牧渔产值极差值由2004年的1.65倍上升到2017年的2.86倍,结合图2,人均农林牧渔产值极差值呈现出在逐年扩大态势。单位耕地面积农林牧渔产值极差值由2004年的1.58倍上升到2017年的3.17倍,结合图2,单位耕地面积农林牧渔产值极差值呈现出在曲折上升的态势,总体呈现差距扩大趋势。产业效益维度总体呈现差距扩大趋势。

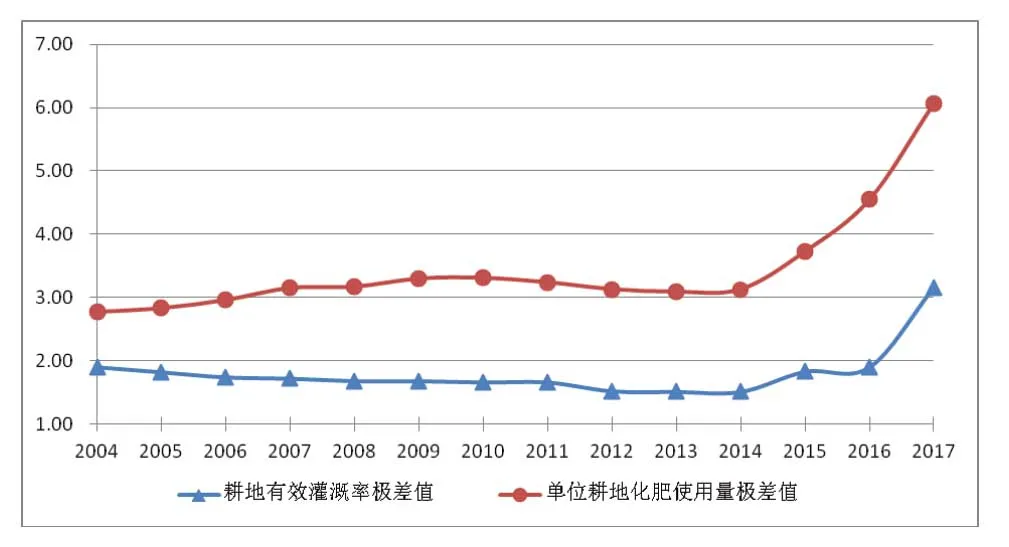

(3)从绿色化发展水平维度来看。从表2看到,耕地有效灌溉率极差值由2004年的1.90倍上升到2017年的3.16倍,结合图3,耕地有效灌溉率极差值呈现出波动扩大态势。单位耕地面积化肥使用量极差值由2004年的2.77倍上升到2017年的6.07倍,结合图3,单位耕地面积化肥使用量极差值呈现出逐年上升的态势,总体呈现差距扩大趋势。绿色发展水平维度总体呈现差距扩大趋势。

而据有关研究,成都平原经济区农业产业灰色关联度为0.89[7],表明成都平原经济区农业相似度高。

综合得到,成都平原经济区农业发展,一方面发展水平差距不断增大,另一方面,发展结构同质化严重。

图1 成都平原经济区农业协同发展水平评估图

图2 成都平原经济区农业协同发展水平评估图

图3 成都平原经济区农业协同发展水平评估图

3 成都平原经济区农业发展协同发展机制构建

为有效解决成都平原经济区农业发展水平差距不断增大和同质化问题,需要建立成都平原经济区农业协同发展机制,从而加速成都平原经济区农业协同发展。为此,从规划协同实施、产业协同、政策协同、利益协同、政务协同五个方面提出对策建议。

一是建立规划协同实施机制。按照产业生态圈理念,进一步细分成都平原经济区8市农业发展专业方向、产业链条重点环节,探索开展《成都平原经济区农业发展战略规划》的研究和制定,作为成都平原经济区8市农业总体规划编制的指导性文件,以规划战略推动成都平原经济区协同发展,确保一张蓝图干到底。建立统一规划管理机制,严格执行协同发展规划,抓好督促落实。

二是建立产业协同机制。推进产业协同分工。转变城市关系定位,由竞争追赶向合作协同转变,实现地区企业或产业与区位条件的统一。围绕成都都市圈生态农产品需要,聚焦成渝地区双城经济圈建设,重点规划布局绿色蔬菜、特色水果、生猪养殖、高品质蛋禽的“菜篮子”、农旅融合发展基地,推动成都、德阳、资阳共建沿沱江都市现代农业发展带,建设成德眉资都市现代高效特色农业示范区。积极推动跨区域乡村振兴示范走廊构建,共同打造形成若干支撑同城化农商文旅体融合发展示范点,推进农商文旅体融合发展,加强农产品公用品牌合作。提升产业协作水平,充分发挥比较优势,细分区域产业专业化分工,推动城市经济发展方式由竞争追赶发展向合作协同发展转变,实现地区企业或产业与区位条件的统一。推动政府层面和龙头企业、专合组织、协会组织的合作。统筹安排与协调成都平原经济区的产业布局、产业转移与产业再配置,在成都淮州新城、空港新城、简州新城创新打造一批跨市级、县级行政区划的产业功能区。深化园区建设、产品销售、人才培育三项合作,加快推动交易销售平台共用、加工配送资源共享。有机整合文商旅体资源,联合开放联动运营金沙—三星堆、杜甫草堂—三苏祠等优质旅游资源,依托郫县豆瓣、东坡泡菜等地理标志产品做优做精川菜品牌。

三是强化政策协同机制。统筹研究制定产业创新协作专项政策,优先推动成都农业相关政策向德阳、眉山、资阳三市延伸。综合考虑价值链、经济效益、社会效应、空间资源、消费需求等因素,制定成都平原经济区差异化禁限目录,引导产业按照不同细分领域、产业链条合理布局。建立产业协同发展的风险防控机制,推进产业联盟建设,加强对信用风险和竞争风险防控,完善奖惩机制和退出机制。创新金融财税政策,用活用好四川省区域协同发展投资引导基金,支持投融资改革试点,鼓励开发性和政策性金融机构依法合规创新业务模式,有效利用各类资金。

四是创新利益协同机制。在成德眉资毗邻区域探索“特别合作区”利益分享机制,借鉴股份制企业集团的分配方式,探索建立包括项目投产收益、技术成果转化、财税分享比例在内的利益分享机制。探索基建合作“补偿利益”,以“比较利益型”合作模式实现收益均衡。加大对农业龙头企业、新型创新机构、重点园区平台的扶持力度,促进产业价值链的发展,加快形成集群效应和链式效应。

五是健全政务协同机制。加快推进农产品检测互认、质量检验认证、高新技术企业认定、企业信用评级以及技术标准等方面互认,构建一体化的市场体系,消除市场壁垒,加强在科技、金融等多领域与成都开展深入合作,共建共享产权交易、科技创新、金融保险、品牌孵化、产品交易、农业博览、农商文旅体融合发展“七大共享平台”。建立常态化项目会商机制、重大项目评价和统筹落地联合审议机制,制定重大项目统筹管理办法,保障重大项目实施推进。