灌丛化对黄土高原草地植物群落结构和地上生物量的影响

安琪琪,乔文英,李维军,常小峰

(1 西北农林科技大学 水土保持研究所,陕西杨陵 7121001;2 西北农林科技大学 林学院,陕西杨陵 712100;3 宁夏云雾山国家级自然保护区管理局,宁夏固原 756000)

草地生态系统中灌木密度、盖度和生物量增加的现象称为草地灌丛化[1-3]。近一个世纪以来,全球约有10%~20%的草地出现灌丛化[4]。气候变化、大气CO2浓度升高等自然因素和火烧、放牧等人为干扰因素是促使草地灌丛化的主要原因[5]。在中国北方草原,包括内蒙古高原和黄土高原的温带草原、青藏高原东北部和新疆山区的高寒(山)草甸都发现了灌丛化现象[6]。黄土高原地处中国干旱半干旱区,拥有草地面积为2.32×107hm2[7],在调节区域气候、保持水土和维持生物多样性等方面发挥着重要作用,是黄土高原生态环境脆弱区重要的生态安全屏障。由于过去对草地生态功能认识不足,人类对草地资源的过度利用,导致草地植被严重退化,为恢复退化草地,封育措施在黄土高原广泛实施[8]。宁夏云雾山是黄土高原地区保护最早、保护最完整的本氏针茅典型草原区。在封育保护近40年后,云雾山草地有向灌丛化演替的潜势[9-10]。灌丛化显著改变植物群落结构和生物多样性、草地生产力及其稳定性,直接影响草地生态保护和可持续性利用。因此,研究灌丛化对草地植物群落结构和功能的影响,对黄土高原草地生态恢复具有重要意义。

随着灌木增多,原先集中连片的草地被分割成形状不同的斑块,形成灌丛斑块与禾草斑块镶嵌的分布格局[11]。这将影响土壤水分、养分等资源分配,进而影响草地植物种间竞争关系[2],对植物多样性和生产力产生深刻影响。郭璞等[12]发现内蒙古荒漠草原锦鸡儿属的灌丛扩增会导致草地植物物种丰富度降低,对植物多样性产生消极影响。Peng等[13]在中国内蒙古草原小叶锦鸡儿灌丛化过程中发现,灌丛斑块的植物盖度和生物量显著高于禾草斑块;在轻度灌丛化草地中,灌丛斑块物种丰富度低于禾草斑块,而中度和重度灌丛化草地的物种丰富度有所增加。在草地灌丛化过程中,植物种的获得和损失是同时发生的。很多研究分析了灌丛化草地不同斑块多样性和生产力的变化[14-15],未进一步分析灌丛化过程中物种的得失及不同物种对生物量变化的影响。

生物量及物种多样性是草地生态系统两个基本属性,也是衡量草地生态系统功能的重要指标[16]。物种多样性变化对草地生物量的影响与每个物种及物种组成都有关系。单个植物种从其土壤中获取水分养分资源,通过个体生长或繁殖将这些资源转化为生物量。每一个(类)物种因植物性状不同,对群落生物量的贡献不同[17-18]。植物群落是由植物物种间的各种过程(包括物种获得与丧失,以及物种之间的竞争关系)耦合形成。因此,基于植物群落组合的概念,Bannar-Martin KH等提出群落组成与生态系统功能分析方法[19](the Community Assembly and the Function of Ecosystems approach,简称CAFE方法),将物种组合过程与群落生态功能变化联系起来,揭示群落结构变化如何影响生态系统功能。

本研究首先通过对黄土高原灌丛化草地进行植物群落调查,分析灌丛斑块和禾草斑块植物群落物种组成、多样性与生物量的差异,然后利用CAFE方法分析灌丛化过程(禾草斑块-灌丛斑块)中植物群落物种组成变化(物种丢失、获取及共存物种多度变化)对地上生物量的影响。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

云雾山国家级自然保护区(36°13′~36°19′ N,106°22′~106°28′ E)位于宁夏回族自治区固原市境内,海拔1 800~2 100 m,属于温带大陆性半干旱气候。保护区年平均温度6.9 ℃,7月份最高气温为22~25 ℃,1月份最低气温为-18 ~ -15 ℃,年均降雨量425.4 mm,多集中在7~9月份。土壤类型以山地灰褐土和黑垆土为主。保护区最早在1982年开始实施封育,总面积约7 150 hm2,是黄土高原保存最完整、面积最大的本氏针茅典型草原保护区[20]。草地植物群落中,草本植物主要有长芒草(Stipabungeana)、大针茅(Stipagrandis)、百里香(Thymusmongolicus)、星毛委陵菜(Potentillaacaulis)等。灌木植物主要为矮脚锦鸡儿(Caraganabrachypoda),半灌木主要为白莲蒿(Artemisiasacrorum)。近年来,在长期封育草地发现有灌丛化现象,灌木矮脚锦鸡儿和半灌木白莲蒿呈团块状散布在草地上,形成灌丛斑块与禾草斑块镶嵌分布的景观[10]。

1.2 试验设计及数据收集

2019年8月,在保护区内选取2个坡度相近(15~23°)且坡向不同(54~68°NE和214~221°SW)的封育草地样地,样地灌丛盖度均大于40%。在这两块毗邻的样地内,随机确定5个3 m×4 m的小区。每小区内包括成对的灌丛斑块和禾草斑块,分别在灌丛斑块和禾草斑块用0.5 m×0.5 m的样方进行植物群落调查,记录样方内物种组成,并齐地面剪下每个物种地上绿色部分装入信封,同时收集样方内全部凋落物装入信封,带回实验室经65 ℃烘箱48 h烘干至恒重后,称重记录每个物种的地上生物量。每个样方框内所有物种生物量之和作为植物群落地上生物量。

1.3 数据处理

物种多样性采用物种丰富度指数(R)、辛普森多样性指数(D)、香农维纳指数(H)和物种均匀度指数(E)表示[21]。运用双因素方差分析和Duncan差异显著性检验,分析不同坡向和斑块类型植物多样性、地上生物量的差异。采用主成分分析方法(principal components analysis,PCA),对不同坡向的禾草斑块和灌丛斑块中包含的物种相对多度数据进行降维排序,分析不同斑块群落结构组成差异。图形中不同颜色的点代表不同斑块类型的分组信息。同一颜色点的距离远近说明了样本的重复性强弱,不同颜色点的远近则反映了组间群落差异[22]。用R 4.0.0软件的vegan包进行分析,采用相似性分析(ANOSIM)检验不同斑块植物群落组成差异的显著性。采用CAFE方法,通过普莱斯方程拆分计算从禾草斑块到灌丛斑块植物群落物种组成变化(包括物种丢失、获取和维持)对地上生物量的影响过程[19]。

2 结果与分析

2.1 灌丛化对草地植物群落结构的影响

灌丛化草地植物群落中,共出现植物29种,隶属13科21属。根据不同生活型划分,灌木及半灌木物种有3科3属3种,多年生丛生禾草有1科1属2种,多年生根茎禾草有1科1属1种,多年生杂类草有10科15属21种,一、二年生草本有2科2属2种。其中,禾草斑块植物有27种,半阳坡有18种,半阴坡有17种;灌丛斑块植物有18种,半阳坡有14种,半阴坡有12种。在禾草斑块与灌丛斑块内均出现的物种有15种(表1)。

基于物种相对多度数据,采用主成分分析(PCA)方法,分析不同坡向禾草斑块与灌丛斑块群落结构组成的变化,结果(图1,A)表明,不同斑块群落物种组成差异显著(R= 0.62,P= 0.001),但不同坡向间无显著差异(R= 0.009,P= 0.296)。第一轴和第二轴能够解释总方差的比例达到80.21%,灌丛斑块和禾草斑块沿第一轴分离显著,共解释了群落方差变化的62.74%,但在不同坡向斑块群落结构组成无显著差异,第二轴的群落方差变化为17.47%。草地植物群落中,92%的多年生禾草和杂草出现在禾草斑块,而灌丛斑块仅出现68%的多年生禾草和杂草植物,其中唐松草和等齿委陵菜仅在灌丛斑块出现,丢失的植物为植株矮小的多年生杂草及偶见种,如火绒草、苜蓿、细叶沙参、野韭、直立点地梅、星毛委陵菜、百里香等(表1)。尽管灌丛斑块和禾草斑块中均有长芒草植物和灌木/半灌木植物矮脚锦鸡儿和白莲蒿,但在群落中的优势显著不同(图1,B)。禾草斑块中,长芒草占地上生物量的72.7%,矮脚锦鸡儿和白莲蒿分别占地上生物量的3.1%和2.5%;在灌丛斑块中,长芒草地上生物量比例下降至6.9%,矮脚锦鸡儿和白莲蒿比例分别提高至48.8%和43.3%。

图1 斑块植物群落物种组成(A)和优势种(B)变化Fig.1 Changes of plant community species composition (A) and dominant species (B) in different patches

表1 灌丛化草地群落物种组成Table 1 Plant community composition of shrub-encroached grassland

2.2 灌丛化对植物多样性的影响

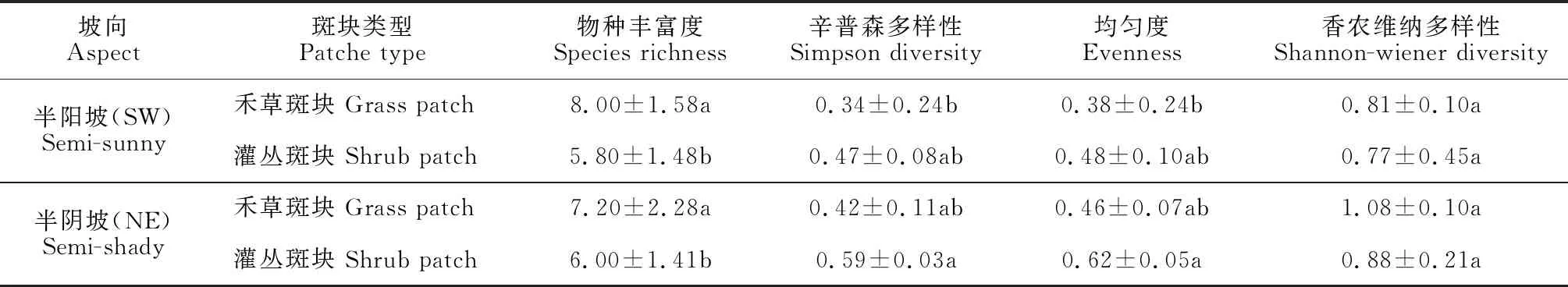

灌丛化显著降低了草地物种丰富度,增加了群落均匀度。坡向、坡向和斑块类型的交互作用对植物多样性没有显著影响(P>0.05),不同坡向同一斑块类型的物种多样性无显著差异。灌丛斑块较禾草斑块植物物种丰富度降低了22.4%(P= 0.04),物种丰富度变化趋势为半阳坡禾草斑块>半阴坡禾草斑块>半阴坡灌丛斑块>半阳坡灌丛斑块;辛普森多样性增加了27.8%(P= 0.03)、均匀度增加了23.8%(P= 0.05),辛普森多样性与均匀度的变化趋势为半阴坡灌丛斑块>半阳坡灌丛斑块>半阴坡禾草斑块>半阳坡禾草斑块;香农维纳多样性(P= 0.31)在两个斑块间无显著差异(表2)。

表2 灌丛化后不同斑块群落物种多样性的变化Table 2 Changes of species diversity in different patches after shrub encroachment

2.3 灌丛化对不同斑块草地地上生物量的影响

灌丛化显著增加了草地地上生物量,不同植物功能群的地上生物量比例发生改变(图2)。灌丛斑块较禾草斑块地上生物量增加了251.2 g·m-2(P<0.001)。坡向(P= 0.233)、坡向与斑块类型的交互作用(P= 0.773)对地上生物量没有显著影响。灌丛斑块中,灌木/半灌木地上生物量比禾草斑块提高了452.1 g·m-2(P<0.001),但多年生丛生禾草生物量比禾草斑块降低了176.5 g·m-2(P<0.001),多年生根茎禾草、多年生杂类草生物量比禾草斑块分别降低了10.8 g·m-2(P= 0.03)、6.4 g·m-2(P= 0.01),1、2年生草本生物量降低了7.2 g·m-2(P= 0.11)。多年生根茎禾草、多年生杂类草及1、2年生草本占禾草斑块地上生物量的16.1%,占灌丛斑块中地上生物量的3.1%,对植物群落地上生物量的贡献较小。灌木/半灌木和多年生丛生禾草功能群植物地上量的变化是灌丛斑块地上生物量变化的主要原因。

Ⅰ.多年生丛生禾草;Ⅱ.灌木/半灌木;Ⅲ.多年生根茎禾草;Ⅳ.多年生杂草;Ⅴ.1、2年生草本;星号代表灌丛斑块与禾草斑块间存在差异,*代表有显著差异 (P <0.05),***代表有极显著差异(P <0.001)图2 不同斑块内植物地上生物量的变化Ⅰ.Perennial bunch grasses;Ⅱ.Shrubs and semi-shrubs;Ⅲ.Perennial rhizome grasses;Ⅳ.Perennial forbs;Ⅴ.Annual and biennial herbaceous plants;the asterisks indicate the differences between the shrub- and grass patches.One asterisk indicates significant difference (0.01 ≤ P <0.05),three asterisks indicate the extremely significant difference (P <0.001)Fig.2 Changes of plant aboveground biomass in different patches

2.4 植物物种组成变化对地上生物量的影响

坡向对物种多样性和地上生物量无显著影响,灌丛化过程中植物物种组成变化对地上生物量的影响在不同坡向也无显著差异并呈现相同的变化规律。灌丛化过程中,植物物种丰富度减少,但由于新获取植物种对丢失植物的生物量补充效应,群落生物量显著增加了251.2 g·m-2(图3)。灌丛化过程中,植物物种随机丢失后地上生物量平均减少(SRE.L)153.5 g·m-2,而实际物种丢失(SL,x = 4±2)导致生物量减少38.8 g·m-2,实际丢失物种对群落生物量的贡献低于随机的平均效应。灌丛斑块中,新获取物种(SG,x = 3±1)后地上生物量增加了260.4 g·m-2,随机物种获取后地上生物量增加236.3 g·m-2,实际获取的植物种对生物量的贡献大于随机效应。灌丛化过程中,灌丛斑块和禾草斑块共有植物种生物量增加(CDE)29.7 g·m-2。

绿色圆点代表禾草斑块,橘色圆点代表灌丛斑块。缩写和线条颜色表示:SL.物种丢失效应(红色);SG.物种获得效应(浅蓝色);CDE.共有物种贡献的功能差异(紫色);SRE.L.物种丢失效应的随机影响(粉色);SIE.L.物种丢失效应的校正(橘黄色);SRE.G.物种获得效应的随机影响(黑色);SIE.G.物种获得效应的校正(浅绿色)图3 灌丛化草地物种丰富度对地上生物量的影响The green dots represent grass patches,and the orange dots represent shrub patches.Abbreviations and colors:SL.Species loss effect (red);SG.Species gain effect (light blue);CDE.Context-dependent effect (purple);SRE.L.Species richness effect of species loss (pink);SIE.L.Species identity effect of species loss (orange);SRE.G.Species richness effect of species gain (black);SIE.G.Species identity effect of species gain (light green)Fig.3 Effects of species richness variation on above-ground biomass in shrub encroachment grasslands

3 讨 论

3.1 灌丛化对植物群落结构的影响

黄土高原云雾山草地灌丛化是草地优势种由长芒草演替为矮脚锦鸡儿和白莲蒿的过程。在不同坡向光照、温度和水分等因素存在着显著差异,这些因素影响草地植物的生长和分布[23]。矮脚锦鸡儿是一种植株低矮的丛生灌木。灌木丛生形成郁闭度大的灌丛斑块。灌丛斑块内灌木与草本之间也存在强烈的光照竞争[11],弱化了坡向对光照的影响。不同斑块的物种组成差异显著,灌丛斑块内喜阴的半灌木-白莲蒿逐渐成为亚优势种,喜荫湿的唐松草、等齿委陵菜成为新增物种,而喜阳的多年生禾草及多年生杂草(如大针茅、细叶沙参、野韭等)多度下降。这与内蒙古典型草地灌丛化的结果类似,灌丛化导致草地多年生禾草和多年生杂类草减少[24]。

灌丛化草地中,禾草斑块与灌丛斑块的物种组成差异显著,表现在植物多样性和优势种发生明显变化。在非洲放牧的灌丛化草地[25],灌丛斑块比禾草斑块维持更高的物种丰富度,主要原因是灌丛为冠层下的草本植物提供庇护,避免牲畜采食。在内蒙古乌海荒漠草地发生灌丛化后[26],优势种发生转变,物种丰富度减少,群落结构趋于简单。灌丛化对草地植物多样性的影响未有一致结论,其原因可能与地理环境、草地植被类型以及草地管理不同有关[5]。在本研究区,草地灌丛化导致物种丰富度减少,辛普森多样性和均匀度增加。灌丛斑块物种丰富度减少的原因可能是灌丛下不耐阴蔽的草本植物如苜蓿、直立点地梅、百里香的消失。灌木根系比草本植物根系分布深,有利于灌木吸收养分及深层的土壤水分,因此,灌木植物比草本植物在干旱或贫瘠环境中更具竞争力[27]。火绒草、委陵菜等植物种耐阴蔽但由于其植株较矮,根系分布浅,对土壤水分获取竞争力弱,所以在灌丛斑块中消失。禾本科植物长芒草具有许多须根,有利于吸收土壤养分及水分[28],其相对生物量减少但在草本植物中仍然保持优势,成为灌丛斑块中仅次于矮脚锦鸡儿与白莲蒿的亚优势种。灌丛斑块的辛普森多样性和均匀度的提高,可能是由于消失的物种多为偶见种,在群落中占比较少,灌丛斑块内各物种的丰度分配更均匀。

3.2 灌丛化对草地地上生物量的影响

许多研究表明,植物物种多样性有助于提高生物量[29]。在本研究中,黄土高原封育草地灌丛化后,灌丛斑块物种丰富度减少,地上生物量却显著高于禾草斑块。这与灌丛斑块物种组成及其丰度变化有关。灌丛斑块中,尽管物种丰富度降低,但新增物种及共存物种地上生物量的增加抵消了物种损失的影响。灌丛化过程中,实际物种丢失导致地上生物量的减少低于随机物种丢失带来的损失,表明失去的物种多为偶见种,对地上生物量的影响小;而新出现物种的实际影响与物种随机获得效应接近重叠,表明优势物种更替为矮脚锦鸡儿和白莲蒿决定了灌丛化后群落地上生物量的变化趋势。也有研究表明,群落地上生物量与优势物种的多度呈正相关[30]。本研究中,灌丛斑块丢失的偶见种占禾草斑块物种丰富度的40.7%,但只占群落生物量的1.5%。因此,黄土高原灌丛化草地生物量的变化与植物物种多样性关系较弱,主要取决于优势种的更替。

优势种的变化会影响群落生物量及其稳定性[30]。灌丛斑块中,优势种(矮脚锦鸡儿)与亚优势种(白莲蒿)植株个体较大,因此尽管物种组成简单,植物多样性较低,但地上生物量显著高于禾草斑块。而且,灌木/半灌木生物量显著提高,其余植物功能群生物量显著减少,这可能是由于灌木与草本植物之间存在竞争关系。灌木比草本植物有竞争优势,限制了草本植物的生长,导致草本植物地上生物量降低。草地灌丛化过程中,草本植物的丢失和生物量的减少削弱了禾草对水、养分和光照等资源的竞争力,进一步促进灌丛扩增[11]。如果灌木不断扩张,降低了草地物种多样性,这可能会改变草地生态系统生产力和稳定性的维持机制。

4 结 论

灌丛化通常被认为对草地物种多样性具有负面影响,并引发草地生态系统退化[31]。本研究发现灌丛化降低了草地植物种丰富度,优势种更替为矮脚锦鸡儿与白莲蒿,但并未导致地上生物量减少。灌丛斑块中,矮脚锦鸡儿与白莲蒿贡献了群落生物量的89.6%,偶见种丢失对群落生物量的影响很小。灌丛化后群落的地上生物量变化不受物种多样性的影响,主要取决于优势种。因此,如果单从生物量角度考虑,灌丛化并不是草地生态系统功能退化的过程。灌丛化对草地生态系统的影响还需要更深入的认识。