拨松针松解枕项部筋膜治疗颈性眩晕的疗效观察

邓少果 钟志年 归 华 陈 梁 黄寿海 陆新燕 靳 康

广西壮族自治区钦州市中医医院康复医学科,广西钦州 535099

颈性眩晕(cervical vertigo)是指起源于颈椎、以头晕为主诉的临床综合征[1],在临床中十分常见。颈性眩晕主要临床表现有颈椎活动后出现头晕或眩晕、颈肩部疼痛,多伴随头痛症状,颈部影像学显示椎体失稳、颈椎变直或反弓、椎间盘突出等异常。随着生活中人们对手机、电脑等电子产品的依赖增加,颈性眩晕的发病率逐年升高,并呈现年轻化的趋势,严重困扰着长期低头工作的人群。因此,如何有效治疗颈性眩晕已成为临床医师重点关注的问题。西医主要以药物、理疗、牵引等疗法为主,中医治疗以推拿、针灸、针刺为主。这些疗法均能改善颈性眩晕的临床症状,但也存在疗效短、易复发等问题。钦州市中医医院(我院)在临床实践中发现,枕项部肌筋膜病变与颈性眩晕的发生密切相关,运用拨松针松解枕项部筋膜治疗颈性眩晕有显著疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选 取2018年9月 至2020年3月 在 我 院 康复医学科住院的颈性眩晕患者60例,按随机数字表分为对照组和观察组,每组各30例。观察组男11例,女19例;年龄32~67岁,平均(46.4±14.6)岁;病程3~28个月,平均(14.4±8.1)个月;对照组男10例,女20例;年龄28~64岁,平均(45.8±10.4)岁;病程2~36个月,平均(11.4±6.6)月。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者均符合第三届全国颈椎病专题座谈会纪要中拟定的颈性眩晕诊断标准[2]:①发作性、与颈椎活动有关的眩晕,伴随颈肩部疼痛、头痛、恶心等;②查体可有枕颈部压痛,旋颈试验阳性;③颈椎X线显示椎体失稳或钩椎关节增生,颈椎MRI显示椎间盘膨出或突出;④经颅多普勒(TCD)检查显示椎基底动脉供血不足 。纳入标准:①符合颈性眩晕诊断标准;②患者知情同意并配合治疗者。排除标准:①经影像学检查,确诊先天畸形、耳源性、脑源性因素导致的眩晕者;②患有脊柱肿瘤、做过颈部手术者或需要行手术治疗者;③合并严重内科疾病者。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 观察组 予拨松针(扬州市智泉医疗用品有限公司,苏扬械备20190244)松解枕项部筋膜治疗。①针具:根据术者治疗习惯及患者体型选择大小合适(大号18 cm、中号14 cm、小号11 cm,不含柄)的一型或Z型拨松针。②体位:患者俯卧于治疗床上,胸下垫枕头,颈部前屈,将颈部头发挽起,充分暴露颈肩部,必要时剃除后颈部头发以备皮。③操作步骤:取双侧枕外隆突与乳突连线中点为操作进针点,消毒、铺巾及局部麻醉,以进针点为中心,周围15 cm范围内常规消毒、铺巾,施术者带无菌手套。在双侧进针点处分别向枕外隆突、乳突方向行局部浸润麻醉。选取合适的拨松针,在进针点处斜向内侧刺入,听到“哒”声或有明显突破感时表明已穿过皮下筋膜,在此平面分别向以枕外隆突、乳突方向进行突破松解及挑拨分离,针下滞涩感消失后出针。出针后,左手拇指张开,虎口朝下,垫敷料后持续按压患者后枕部,不出血为止。观察患者无明显异常后转回病房,术后予冰敷、甘露醇(广西裕源药业有限公司,国药准字H45020929,生产批号R20062301,规格250 ml∶50 g)静脉滴注125 ml,每天1次,连用3 d以减轻局部水肿。入院排除禁忌证后行拨松针治疗1次,治疗结束后继续予一般治疗至第10天。

1.2.2 对照组 予常规针刺治疗。患者面向椅背坐位,双手放置于椅背之上,低头屈颈使前额伏于手背,充分暴露颈部。取双侧风池及颈夹脊穴为主穴,针尖对着对侧风池方向进针,风池穴互透。根据患者体态,一般刺入深度50~75 mm;针刺夹脊穴时,针尖向脊柱方向刺入,深度20~40 mm,行手法至患者有酸胀感。诸穴留针30 min,每日针刺1次,连续治疗10次为1个疗程。

1.3 观察指标及评价标准

①比较两组疗效。参照2012版国家中医药管理局制定的《中医病证诊断疗效标准》拟定[3]。临床治愈:患者眩晕、头痛、颈肩痛等症状消失,颈部活动正常,恢复日常劳作及生活;好转:患者眩晕、头痛、颈肩痛等症状减轻,颈部活动轻度受限;无效:患者症状无明显改善,颈部活动时眩晕、头痛等症状加重。总有效率=(治愈+好转)例数/总例数×100%。②比较两组治疗前后颈性眩晕症状与功能评估量表评分[4]。该量表包括眩晕16分(程度8分、频度4分、持续时间4分)、颈肩痛2分、头痛2分、日常生活及工作4分、心理及社会适应能力4分,得分越低表明病情越重。③两组患者治疗前后均使用北京欧瑞瑞鑫公司生产的彩色经颅多普勒超声诊断仪(型号ORY9900型)检测。比较两组治疗前后左、右椎动脉及基底动脉血流速度的变化。

1.4 统计学方法

采用SPSS 17.0统计学软件对上述数据进行统计学处理。计量资料符合正态分布者,用()表示,不符合正态分布时,用非参数检验。计数资料用[n(%)]描述,采用χ2检验。组内及组间比较,方差齐时用t检验,不齐时采用t'检验。疗效比较采用两样本等级资料的秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

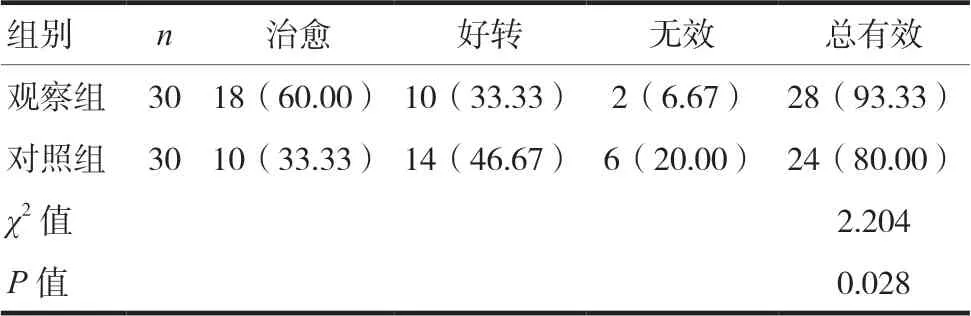

2.1 两组患者临床疗效比较

观察组总有效率为93.33%,高于对照组的80.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

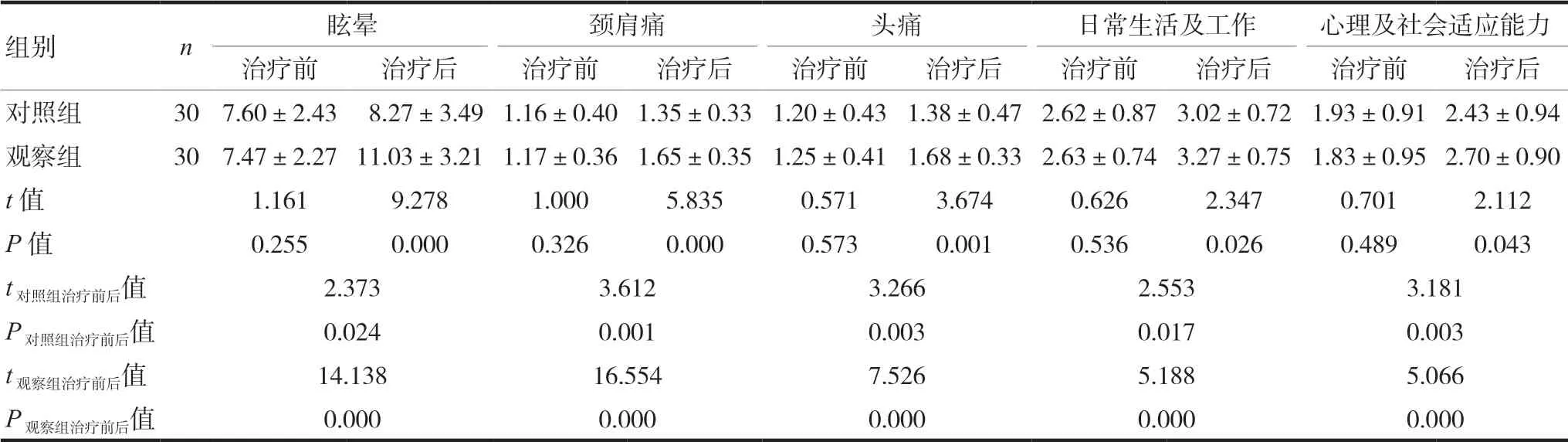

2.2 两组患者治疗前后症状与功能评估量表评分比较

治疗前两组患者症状与功能评估量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后评分高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后症状与功能评估量表评分比较(±s,分)

表2 两组患者治疗前后症状与功能评估量表评分比较(±s,分)

组别 n 眩晕 颈肩痛 头痛 日常生活及工作 心理及社会适应能力治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 30 7.60±2.43 8.27±3.49 1.16±0.40 1.35±0.33 1.20±0.43 1.38±0.47 2.62±0.87 3.02±0.72 1.93±0.91 2.43±0.94观察组 30 7.47±2.27 11.03±3.21 1.17±0.36 1.65±0.35 1.25±0.41 1.68±0.33 2.63±0.74 3.27±0.75 1.83±0.95 2.70±0.90 t值 1.161 9.278 1.000 5.835 0.571 3.674 0.626 2.347 0.701 2.112 P值 0.255 0.000 0.326 0.000 0.573 0.001 0.536 0.026 0.489 0.043 t对照组治疗前后值 2.373 3.612 3.266 2.553 3.181 P对照组治疗前后值 0.024 0.001 0.003 0.017 0.003 t观察组治疗前后值 14.138 16.554 7.526 5.188 5.066 P观察组治疗前后值 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

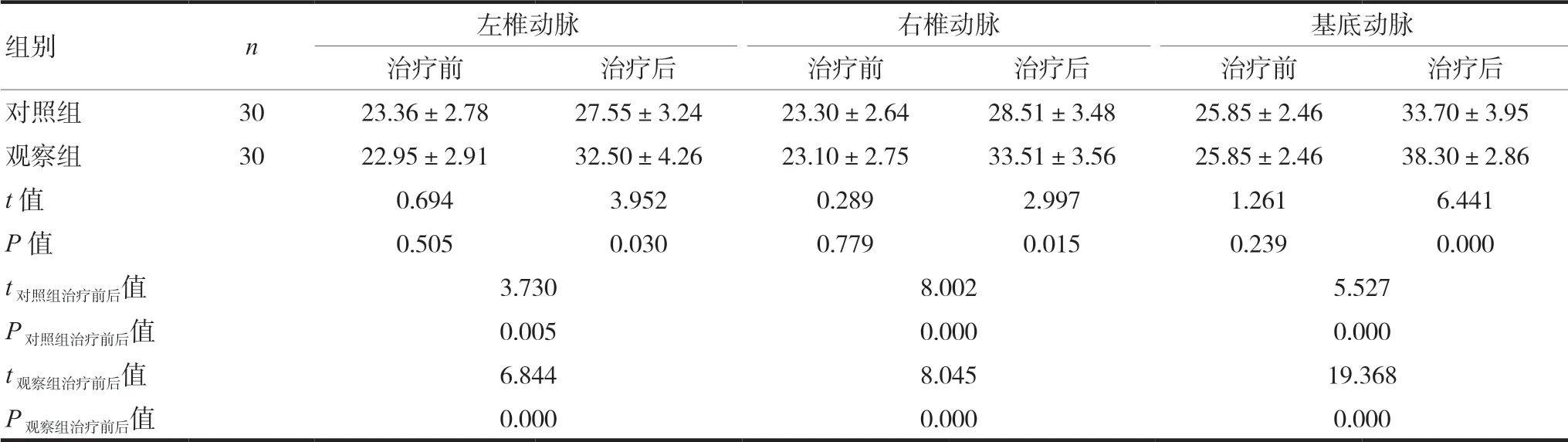

2.3 两组患者治疗前后椎-基底动脉血流速度比较

治疗前两组患者椎-基底动脉血流速度比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后椎-基底动脉平均血流速度各项指标高于治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后椎-基底动脉血流速度比较[±s,V/(cm·s)]

表3 两组患者治疗前后椎-基底动脉血流速度比较[±s,V/(cm·s)]

组别 n 左椎动脉 右椎动脉 基底动脉治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 30 23.36±2.78 27.55±3.24 23.30±2.64 28.51±3.48 25.85±2.46 33.70±3.95观察组 30 22.95±2.91 32.50±4.26 23.10±2.75 33.51±3.56 25.85±2.46 38.30±2.86 t值 0.694 3.952 0.289 2.997 1.261 6.441 P值 0.505 0.030 0.779 0.015 0.239 0.000 t对照组治疗前后值 3.730 8.002 5.527 P对照组治疗前后值 0.005 0.000 0.000 t观察组治疗前后值 6.844 8.045 19.368 P观察组治疗前后值 0.000 0.000 0.000

3 讨论

颈性眩晕的发生机制目前尚不明确[5],多数观点[6-10]认为颈性眩晕主要与寰枢关节不稳、颈椎退变、本体感觉紊乱、椎动脉及交感神经刺激压迫等密切相关。基于以上机制,临床研究[11-13]中常应用推拿治疗颈性眩晕,认为推拿手法通过放松颈肩部痉挛的肌肉及活动关节等能恢复颈椎的动态平衡,且通过整脊手法复位紊乱的小关节及寰枢关节,缓解对椎动脉、交感神经的刺激,从而减轻症状。由于临床医师推拿手法不同,临床疗效各异。针刺在治疗颈性眩晕方面,研究证实[14-16]近期治疗效果良好,针刺具有调节肌肉功能、止痛、改善颈部气血的作用,但针刺选穴、操作方法、留针时间长短等因素直接影响临床疗效,出现疗效不稳定、需治疗次数多等弊端。也有研究表明[17]手术治疗颈性眩晕有效,但手术对人体造成一定损害,且手术适应证窄,不作为颈性眩晕治疗的常规方法。近年来,刃针、针刀被许多学者应用在颈性眩晕的治疗上,刃针、针刀均是针和刃的结合,通过对病变软组织进行切割松解、剥离,减轻局部组织内压,改变组织异常张力,从而使神经血管压迫达到缓解目的。其治疗需在肌肉附着点、椎板、颈椎横突等处松解,而颈部解剖结构复杂,颈椎周围密布神经血管,在此部位操作有损伤神经、血管的风险[18-20]。

筋膜学研究认为[21-23]枕项部肌筋膜劳损或挛缩可能是颈性眩晕的重要原因。因枕项部寰枕筋膜起于上项线下缘,向下与项筋膜接续,包裹着颈部后侧的斜方肌、头夹肌和半棘肌等,枕大神经、枕小神经以及第3枕神经在枕项部肌筋膜中穿行。长期的低头工作导致肌筋膜的挛缩、牵拉,颈后部寰枕间隙及椎体间隙变窄,可挤压或刺激神经血管产生头晕、头痛、颈肩痛等症状。同时,筋膜的挛缩可导致寰枢关节出现不平衡,挤压或刺激穿行的椎动脉和上段的颈交感神经,使椎动脉有效血流减少,交感神经兴奋增加,从而产生眩晕症状。本研究通过拨松针松解枕项筋膜治疗颈性眩晕,结果显示观察组总有效率为93.33%,高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示拨松针治疗更能改善颈性眩晕患者眩晕、颈肩痛、头痛症状,可能是拨松针治疗既有普通针刺的刺激穴位作用又通过松解有效灭活肌筋膜激痛点,同时通过拨松针直接松解筋膜,减小筋膜间压力,使枕大神经、枕小神经、第3枕神经的卡压松解,从而达到治疗效果。在改善患者椎-基底动脉血流方面,研究结果提示拨松针治疗更明显改善椎-基底动脉供血,可能是拨松针能广泛钝性分离及松解挛缩、粘连的筋膜及周围组织,降低筋膜及周围组织的张力,缓解肌肉紧张,有效改善局部血液循环,同时也能解除对穿行的椎动脉、交感神经的卡压刺激,从而改善椎-基底动脉的血流。

拨松针针体长、前端圆钝,针尖直径1~2 mm,拨松针疗法是在传统针灸基础上,与外科手术松解机制相结合而形成的一种新疗法。相比于普通针刺疗法,其具有病灶松解彻底,治疗次数少,疗效稳定等特点;同时其针端圆钝,相较于刃针、针刀等疗法,其具有对周围组织损伤小、操作安全等优势,更容易被患者所接受。

综上所述,拨松针松解枕项部筋膜治疗颈性眩晕,能有效改善椎-基底动脉血运,明显改善眩晕患者症状,在颈性眩晕患者的治疗上具有明显优势,是一种行之有效的方法,值得在临床上推广。但本研究尚未进行远期疗效的观察,缺少大样本、多中心的随机对照研究,另外颈性眩晕的发病机制仍需进一步探讨和研究。因此,今后的研究方向应该着重于大样本、多中心的随机对照研究,加强发病机制的基础研究以探究颈性眩晕的真正病因,推进更多新技术、新方法的应用。