“幸福力”课程对职校生幸福感及自我效能感的影响研究

张寅 贺盼

摘要:为探讨“幸福力”课程对职校生幸福感及自我效能感的影响,本研究采用《中国版EPOCH量表》《自我效能感量表》为研究工具,对江阴中专792名学生实施了问卷调查。研究结果表明:未学习课程前,学生的幸福感在性别、是否担任过班干部上存在显著差异;学习课程后,学生的幸福感在性别、是否担任班干部上已不存在显著差异,学生的幸福感有所提升,但不存在显著差异,同时,学生前后的自我效能感存在显著差异,有显著提升。

关键词:“幸福力”课程;幸福感;自我效能感

中图分类号:G712 文献标志码:A 文章编号:1673-9094-(2021)02/03C-0024-06

一、前言

1997年,Seligman 提出“积极心理学”概念,意旨让所有人生活得更加充实有意义,其幸福感领域研究也备受瞩目,许多学者在多个层面做出了研究。江苏省江阴中等专业学校(以下简称“江阴中专”)以“积极教育,幸福人生”为办学理念,开展积极教育,并创新性地开设了“幸福力”课程。本研究主要从幸福感和自我效能感的测量两方面来研究“幸福力”课程的实效性。

(一)“幸福力”课程

“幸福力”课程是江阴中专在积极教育实践过程中开发的针对职业学校学生提升幸福能力的校本课程,致力于通过课程的形式提升学生的积极心理品质,提高学生的幸福感,培养阳光、自信的职校生。课程的主要内容是由积极自我、积极情绪、积极关系、积极投入、积极成就、积极意义六大模块组成,每模块9个课时,由班主任老师利用班会课的时间进行实施。课程的总体目标是使学生在课程的活动体验、交流分享中建立自信,收获积极体验,学会调适情绪,掌握提升自身幸福感的方法。

2.幸福感的定义与测量

对于幸福感,国外学者主要有两种称呼:“Well-being”“Happiness”,国内学者有主张称之为“主观幸福感”,也有人主张单独称为“幸福感”。在心理学文献中,幸福感这个术语常常被视为幸福的同义词[1]。鉴于此,在本研究中,主观幸福感与幸福感所表达的意思是相同的。为方便阅读,本文将其统称为“幸福感”,指评价者根据自定的标准对其生活质量的整体性评估。

学界普遍认为,在测量幸福感方面,主要由两部分组成:(1)情感体验:积极的情感体验、消极的情感体验;(2)生活满意度。目前多采用自我报告的测评方法对“幸福感”进行测量。许多研究者根據各自的研究对象和目的,编制了不同的自陈量表,如Campbell 编制的幸福感量表(Index of Well-being)、Fazio 编制的总体幸福感量表(Psychological General Well Being Schedule,PGWB)、Argyle 发展了牛津幸福感问卷(Oxford HappinessInventory,OHI)等[2]。

以上量表虽然从多个维度测量了幸福感,但笔者认为并没有非常完善的系统或受到大部分学者认可的理论基础,同时所针对的人群也没有得到准确区分。因此,本研究采用中国版本的青少年幸福感问卷,即EPOCH量表,针对的是6—19岁的青少年。它的理论基础是由积极心理学之父Seligman提出的PERMA模型:积极情绪(Positive emotion)、投入(Engagement)、关系(Relationships)、意义(Meaning)、成就(Accomplishment)[3]。

3.影响幸福感的因素

许多学者认为,影响青少年幸福感现状及变化的因素主要是遗传、文化、生活事件、社会支持、家庭环境、同伴环境、人格特质等。[4][5]

在如何提升幸福感的问题上,大部分研究者针对影响幸福感的因素,建议促进亲子沟通,创建和谐友爱的班级氛围,传递乐于助人、维护公众利益等亲社会行为、常心存感激、参加游戏等。但是对于提升幸福感的可操作性方法,过往研究并没有太多叙述。因此,本研究的另一个目的是探讨开展“幸福力”课程是否能够成为提升学生幸福感的有效方法。

鉴于“幸福力”课程在实施过程中鼓励学生参与探究学习,鼓励学生分享与体会,看到自己的优点、长处和潜能等积极力量,提升学生自信心。因此,本研究还将探讨该课程的学习是否会对提升学生的自我效能感有影响。

二、研究设计

(一)研究内容

1.开展课程学习前后,学生的幸福感在性别、是否担任班干部上是否存在显著差异,以及前后幸福感的比较。

2.开展课程学习前后,学生的自我效能感的比较。

(二)研究对象

本文以江阴中专一年级学生为研究对象,采用网络问卷调查的方式进行研究。通过问卷星回收了802份问卷,剔除无效数据后,获得有效问卷792份,有效问卷率达98.7%。其中女生296名,男生496名;担任过学生干部者243名,未担任学生干部者549名。

(三)研究工具

1.青少年幸福感问卷。本研究采用适合青少年群体的中国版EPOCH量表测量幸福感[6]。该量表从五个维度进行综合测量,包括投入度、坚毅力、乐观态度、关系和快乐。

其中投入表示能全身心沉浸和聚焦于生活和学业活动的程度;坚持表示即使遇到困难也能不断追求目标的程度;乐观表示对未来的希望和信心;关系表示青少年对周围关系的满意程度;愉悦表示一种积极的心境和对生活的满足。

问卷共20题,采用李克特5点记分法,1代表“完全不像我”,2代表“不太像我”,3代表“有些像我”,4代表“大部分像我”,5代表“非常像我”,分别记1分、2分、3分、4分、5分。

五个子维度的总分最低1分,最高5分,分值越高,表明学生在对应的维度收获的幸福感越强。幸福感总分最低1分,最高5分,分值越高,表示学生整体的幸福感越强。

2.自我效能感问卷。采用张建新和Schwarzer于1995年编译的《一般自我效能感量表》。该量表共10题,采用四点计分法,1代表“完全不正确”,2代表“有点正确”,3代表“多数正确”,4代表“完全正确”。分别记1分、2分、3分、4分。总量表分为10个项目的得分总和除以10。

3.数据处理。本文使用SPSS20.0进行数据处理分析,统计方法主要包括描述性统计、成对样本t检验、单因素方差分析等。

4.测量方式。新生在入学第一周班会课上,通过手机完成网络问卷,包括《青少年幸福感问卷》和《自我效能感问卷》,学年末对该批学生再次进行《青少年幸福感问卷》和《自我效能感问卷》测试。

三、测量结果

(一)学年初

1.学生幸福感现状。新生总体幸福感得分为3.78,五个维度的平均得分最低3.58分(投入维度),最高3.92分(愉悦维度)。

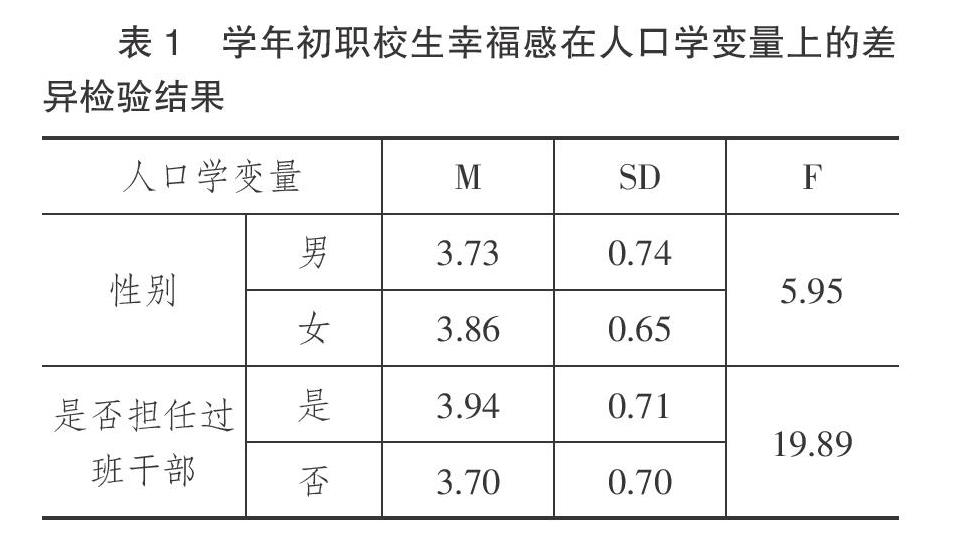

2.学生幸福感在人口学变量上的差异比较。由表1可知,男生和女生的幸福感在性别上存在显著差异,女生的幸福感高于男生。

学生幸福感在是否担任班干部上存在显著差异,担任过班干部的学生幸福感高于普通学生。

3.学生的自我效能感现状。新生自我效能感最小值为1分,最大值为4分,平均值为2.55分(SD=0.63)。

(二)学年末

1.学生幸福感现状。学习“幸福力”课程后,学生总体幸福感得分为3.83分,五个维度的平均得分最低3.72分(投入维度),最高3.94分(愉悦维度)。

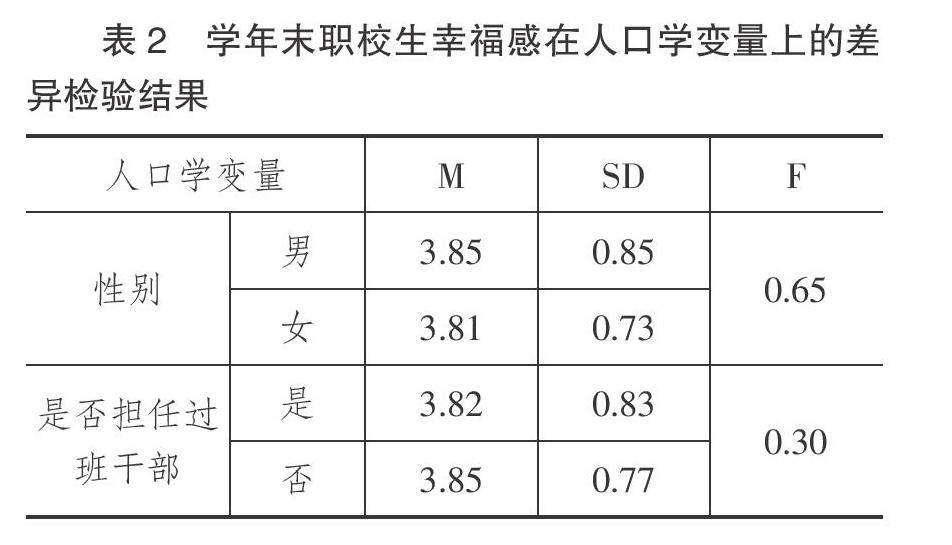

2.学生幸福感在人口学变量上的差异比较。由表2可知,男生和女生的幸福感在性别上不存在显著差异。

学生幸福感在是否担任过班干部上不存在显著差异。

3.学生自我效能感的现状。学生自我效能感最小值为1分,最大值为4分,学生自我效能感平均值为2.64分(SD=0.72)。

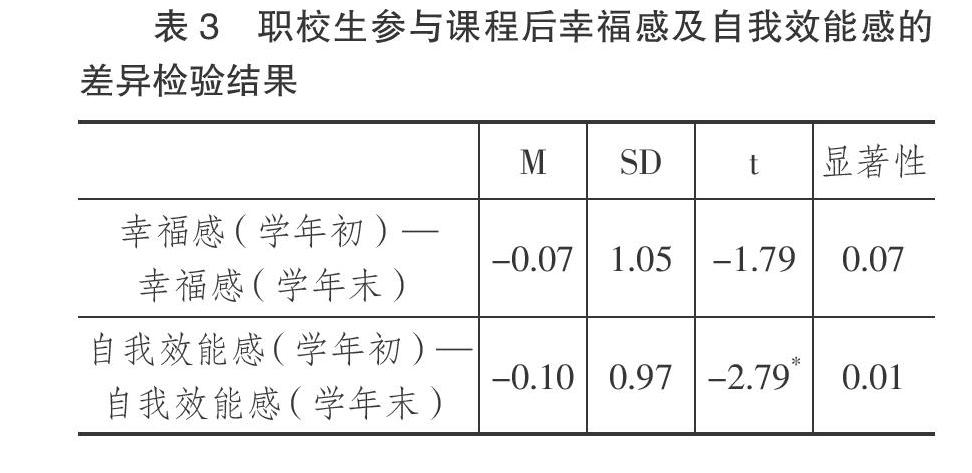

4.学年初与学年末学生幸福感及自我效能感差异。由表3可知,学生幸福感在参与课程后有所提升,但不存在显著差异。

学生的自我效能感在在参与课程后有提升,且存在显著差异。

四、研究结果分析

(一)学年初学生幸福感现状及幸福感在人口学变量上的差异分析

1.学生幸福感现状分析。入学初学生总体幸福感平均得分为3.78分,属于较高水平。表明新生总体感觉较为幸福。分别考察幸福感的五个维度发现,愉悦、关系得分较高,表明新生感到对关系比较满意,且心情总体较愉悦。投入得分较低,表明学生在学习和生活中的投入度不高,还有待进一步提升。

2.学生幸福感在性别上的差异。研究发现,学生幸福感在性别上存在显著差异,且女生的幸福感显著高于男生。原因可能是社会对男性有更高的期望,这种差异在任何年龄段都是适用的[7]。由性别歧视产生的社会压力可能对我国性别幸福感差异的产生起到了一定的作用[8]。

男女性在生物学因素、认知和行为方面的差别[9]以及性别角色分化的社会文化因素(如来自家庭、学校、大众传媒等)中都存在差异,这会使得男性在现实生活中对未来生活的压力及形成的社会压力可能比女性承受的更多[10]。

本研究与大部分过往研究结果一致。这可能是因为社会对不同性别的青少年的学业水平期待不同,社会普遍认为男生学习成绩不优秀源于其智商高但不努力,因而“不努力才进入职校”的刻板印象可能会影响其幸福感。

3.学生幸福感在是否担任过班干部上的差异。研究发现,学年初学生幸福感在是否担任过班干部上存在显著差异,且担任过班干部的学生幸福感显著高于未担任过学生干部的学生。这可能是由于担任学生干部的学生需要经常与教师、各年级的学生交流,且在工作中能力得到提升,或者说,因为教师认为其有能力才会赋予其学生干部的职务。在能力不断提升及得到教师和同学肯定的良性循环中,学生自信心提高,幸福感也随之提升。

有研究也認为,当个体获得较多社会支持(家庭、教师、同伴等)时,能缓解个体不同交往过程中的压力和不满对幸福感造成的伤害,从而间接地提高其幸福感水平[11]。

(二)学年末学生幸福感现状及幸福感在人口学变量上的差异分析

1.学生幸福感现状分析。学习“幸福力”课程后,学生的总体幸福感平均得分3.83分,属于较高水平,表明总体而言,学生比较幸福。分别考察幸福感的五个维度发现,愉悦、关系得分较高,表明总体而言,学生对关系感到比较满意,并且心情总体比较愉悦。投入得分较低,表明总体而言,学生在学习和生活中的投入度不高,还有待进一步提升。

2.学生幸福感在性别上的差异。研究发现,学习完“幸福力”课程后,学生幸福感在性别上已不存在差异。这可能是因为课程中有关于“认识自我”“认识优势”的项目,学习这些项目帮助学生认识了真实的自己、挖掘出自己的潜在优势。不论男生还是女生,通过项目的学习都已经对自己有了正确的认知,懂得利用自己的优势处理生活中遇到的各种事件等,因而都提高了自己的幸福感。

3.学生幸福感在是否担任过班干部上的差异。研究发现,学习完“幸福力”课程后,无论是否担任过学生干部,两类学生的幸福感已不存在显著差异了。这可能是因为未担任过班干部的学生在课程的学习中,在老师的启发下,认识到了自己的优势。因此,他们很有可能会主动加入学生组织。在协助老师、帮助同学排忧解难的过程中,实现从“不会”到“会”,从“不好”到“好”的突破。在积极教育中倡导的“允许犯错”的良好氛围中,得到更多的社会支持(教师的支持、同伴的鼓励和配合等)而有效提升了自己的幸福感。

(三)学生幸福感在学年初与学年末上的差异

研究发现,学生幸福感在学年末略高于学年初,但不存在显著差异。

基于幸福感的定义,它的基本特点是:(1)主观性。主要依据评价者内定的标准,而不是通过他人标准来评估自我幸福感。(2)稳定性。虽然评价者的幸福感会受到情境和情绪的影响,但是一个相对稳定的值,测量的是评价者长期而非短期的情感反应。(3)整体性。属于综合评价,包括对情感反应的评估和认知判断[12][13]。

不论对幸福感是如何界定的,一般学者公认幸福感是一个基于主观标准界定的稳定的值。因此,通过“幸福力”课程的学习以及一学年的实践,并没有使得学生幸福感在学习课程后产生显著差异,这可能是因为幸福感是一个较为稳定的值,虽然会受到情境的影响,但它的变化不是短时间内就能发生的。虽然二者之间不存在显著差异,但数据显示学生学年末的幸福感平均值高于学年初幸福感。这可能是因为课程中包含了很多提升幸福感的方法,并且在课堂上设计了多项体验环节,使得学生能够初步了解并会使用一些积极心理学的方法来提升自身的幸福感。这让笔者对“幸福力”课程实施的效果有了较强的信心。

此外,为了深入探讨课程对学生幸福感的影响,本研究对学校50名参与过“幸福力”课程培训且教授新生第一学年课程的老师进行了问卷调查。结果显示,92%的老师认为“幸福力”课程对自己的教学方式、教学内容、教学手段、教学风格有很大的积极影响;96%的老师表示“总体而言,‘幸福力课程对自己的的教学活动有很大帮助”。研究认为,教师可能通过“幸福力”课程的培训,改善了自己的教学活动,从而间接影响了学生的幸福感提升。

(四)学生自我效能感在学年初与学年末的情况分析

学生学年末自我效能感平均值为2.64分,与学年初学生的自我效能感得分相比有所提高,且二者间存在显著差异。

自我效能感指个人对自己是否能顺利地进行某种行为以产生一定结果的自信[14]。自信,意味着个体对自己的认知评价是积极的。

班杜拉与他的同事认为,影响自我效能感的因素主要是个体的成败经验、替代经验、言语劝导、情感的唤起、环境的信息[15]。

结合学生实际,笔者认为可以从中做出两点推断。第一,从个体的成败经验出发,成功的经验使人对自己的能力充满自信;反之,则易使人对自己丧失信心。新生的自我效能感低,可能是因为他们刚刚经历了中考失利,或在过往的学习生涯中并没有很多成功经验,因此对于自己能否顺利地适应新学校是没有底气的。第二,从环境信息的角度出发,新生刚刚进入一个陌生的校园环境,接触陌生的同学、老师,在这样的情境下,容易使学生产生“以前老师、家长总是批评我,在新学校会不会也是这样呢”等消极心态。

学生的自我效能感在课程学习后产生显著差异,可能是因为“幸福力”课程在实施过程中鼓励所有学生大胆尝试,并提供其发挥能力或可以试错的环境,使学生更愿意去完成某件事,在个体不断成功完成事件的过程中,自信心得到提升。此外,当看到与自己水平类似的同伴能够成功完成某事时,学生也能从中观察模拟如何取得同样的成功,这可能也会在一定程度上提升自信。

同时,在课程学习的过程中,教师会一直进行积极的鼓励教育,让学生从课堂上的体验活动出发,通过成功完成小任务,逐步提升到完成大任务,使学生产生越来越多的成功经验,这可能也是学生自我效能感提升的一个原因。

五、研究结论

综上所述,研究得出以下结论:(1)未学习“幸福力”课程前,学生的幸福感在性别、是否担任过班干部上存在显著差异。(2)学习“幸福力”课程后,学生的幸福感在性别、是否担任过班干部上不存在显著差异。(3)学习“幸福力”课程后,学生的幸福感有所提升,但不存在显著差异。(4)学习“幸福力”课程后,学生的自我效能感显著提升。

从研究结果来看,“幸福力”课程对于提升职校生的幸福感和自我效能感具有一定作用,特别是课程的实施对于提升幸福感愉悦和关系两个维度效果明显,课程注重引导学生小组讨论、交流与分享、体验和参与,这些举措对于提升学生幸福感和自我效能感也起到了较大的作用。另外,课程内容中包含了一些积极心理学的原理和方法,不仅对于提升学生的幸福感有一定的帮助,而且对教师的教学活动也有积极意义。但如何使学生在课后能够多利用这些原理与方法,多提供一些实践和体验的机会,这是课程在今后教学过程中需要去思考和进一步改善的。

参考文献:

[1]C.R.斯奈德,沙恩·洛佩斯.积极心理学:探索人类优势的科学与实践[M].王彦,席居哲,王艳梅,译.北京:中国邮电出版社,2019:117.

[2]丁新华,王极盛.青少年主观幸福感研究述评[J].心理科学进展,2004(1).

[3]Kern Margaret L,Benson Lizbeth,Steinberg Elizabeth A,Steinberg Laurence.The EPOCH Measure of Adolescent Well-Being[J].Psychological assessment,2016(5).

[4]王娟,鄒泓,侯珂,等.青少年家庭功能对其主观幸福感的影响:同伴依恋和亲社会行为的序列中介效应[J].心理科学,2016(6).

[5]邵立云.中职学生幸福感现状调查及其积极教育策略[D].扬州大学,2016.

[6]Margaret L. Kern, Guang Zeng, Hanchao Hou, et al. The Chinese Version of the EPOCH Measure of Adolescent Well-Being: Testing Cross-Cultural Measurement Invariance[J]. Journal of Psychoe ducational Assessment,2019(6).

[7]温翠红,韩建茹,黄晓明,等.大学生主观幸福感及其影响因素[J].中国健康心理学杂志,2007(2).

[8]李磊,刘鹏程,孙婳.男性与女性,谁更幸福[J].统计研究,2017(7).

[9]杨天亮,辛斐,雷旭.人类大脑结构和功能的性别差异:来自脑成像研究的证据[J].心理科学进展,2015(4).

[10]孙晓飞,田三果.当代大学生主观幸福感的性别差异研究[J].河北工程大学学报:社会科学版,2010(3).

[11]严标宾,郑雪,邱林.社会支持对大学生主观幸福感的影响[J].应用心理学,2003(4).

[12]吴明霞.30年来西方关于主观幸福感的理论发展[J].心理学动态,2000(4).

[13] Diener E, Diener M. Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1995(4).

[14]李浩然,肖存.学生的自我效能感及其培养[J].山东师大学报:社会科学版,1995(1).

[15] Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change.[J]. Psychological review,1977(2).

责任编辑:谢传兵