厚层油藏高含水期基于剩余油的分层精细注水

张 静,蔡 晖,刘 斌,范 晶,郑 彬

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300459)

渤海L 油田为三角洲沉积的层状构造厚层油藏,多层合采,由于非均质性突出,长期注聚后进入后续水驱阶段,油田发育优势流动通道,注水效率低[1-3],分层注水能够有效提高储量动用程度,因此,研究高含水期分层注水精细配注方法,扩大注入波及,提高油田采收率具有重要意义[4-8]。

目前,对于高含水期油田来说,分层配注的方法主要有厚度法、地层系数法等[9-12],杜庆龙等考虑地层系数及渗流阻力系数,利用垂向劈分系数进行注水井分层配水量计算[13];

石晓渠等利用小层渗透率、沉积微相、层间干扰系数等劈分系数建立注水井层间配水量计算方法[14]。这些方法有的无法考虑到目前油藏各层渗流及动用差异,有的需要考虑参数较多且现场统计困难,同时对于厚层油藏来说,储量丰度较大,厚度法等传统方法未考虑不同注采井距、注采井厚度变化对注水量的分配影响,目前高含水期油田层间动用状况难以得到大幅改善。为此,以渤海L 油田为例,基于吸水剖面资料,考虑早期注聚,以非活塞式水驱油理论[15]为基础,定量计算了多层合采油藏各小层平均剩余油饱和度,同时考虑井距和注采井厚度变化,建立了厚层油藏高含水期精细分层注水新方法,以期扩大波及范围,提高油田开发效果。

1 新方法理论推导

1.1 原理及思路

以一个注采井组为计算单元,计算假设条件为:①该井组多层合采,为不规则井网;②各小层相对渗透率曲线相同;③通过矿场测试的吸水剖面获取每个小层的吸水强度;④已知油井含水率。

计算井组各小层注水量,主要思路为:①根据油井整井含水可以得到整井注入孔隙体积倍数;②根据整井注入孔隙体积倍数和注水井吸水剖面资料预测各小层的注入孔隙体积倍数;③根据注入孔隙体积倍数与平均含油饱和度关系,得到目前各小层相应的平均含油饱和度;④结合井距、厚度对各小层平均含油饱和度进行体积加权,按比例对各小层进行注水量分配。

1.2 理论推导

1.2.1 小层剩余油饱和度计算

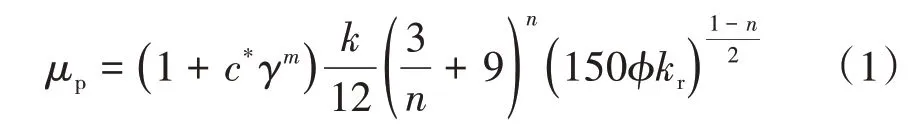

根据韩光明等学者研究[16],聚合物溶液在地层中的有效黏度为:

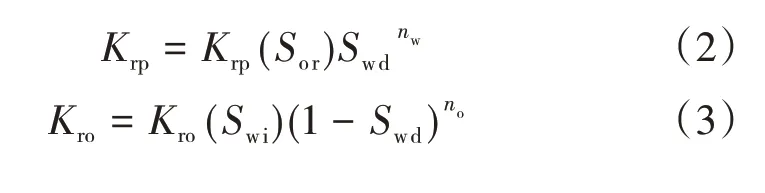

参考幂函数相渗表达式[17],聚驱相渗表达式如下:

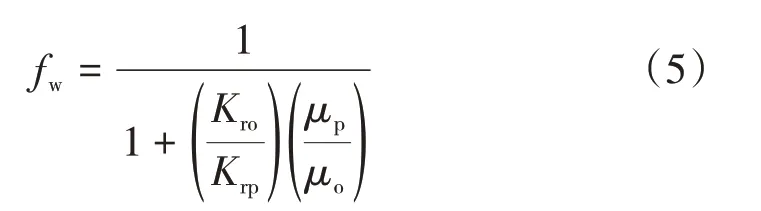

引入分流量方程:

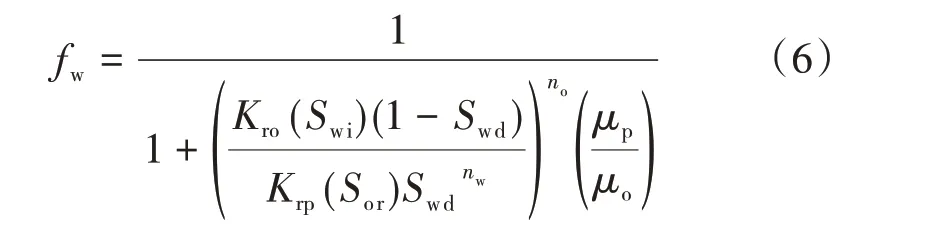

将式(2)、(3)、(5)联立,得到井口含水率:

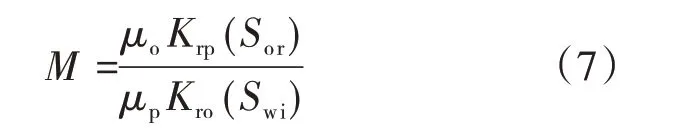

引入流度表达式:

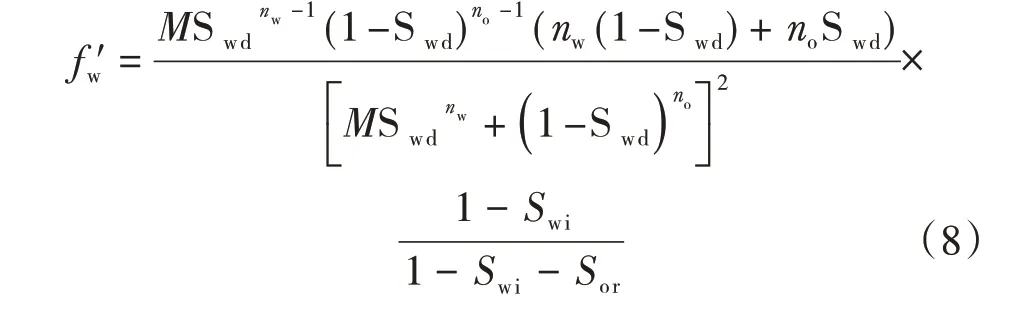

将式(2)、(3)、(6)、(7)联立,得到含水上升率方程[18]:

井组累积注入孔隙体积倍数为:

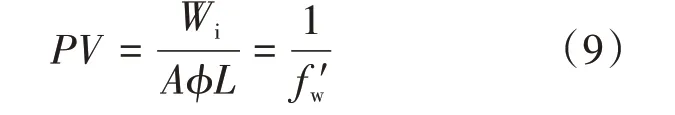

将式(8)、(9)联立,得到井组累积注入孔隙倍数为:

含水率与井组注入孔隙体积都是标准化含水饱和度Swd的函数,依据公式(6)、(10)可以计算井口含水率与井组注入孔隙体积倍数,根据井口含水直接对应读取井组注入孔隙体积倍数。

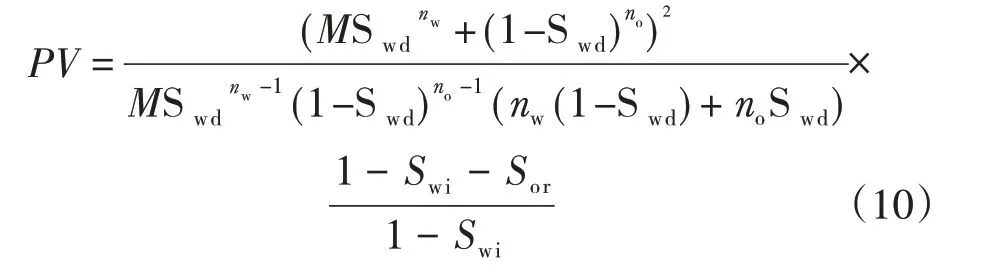

井组平均含油饱和度为:

联立式(6)、(10)、(11),计算得到平均含油饱和度为:

式中,ϕ为孔隙度,%;Kr为径向渗透率,10-3μm2;n为流性指数,无量纲;k 为稠度系数,mPa·s;Krp为聚合物相相对渗透率,无量纲;Sor为残余油饱和度,Kor为油相相对渗透率,无量纲;Swi为束缚水饱和度,Swd为标准化的含水饱和度;Swe为出口端含水饱和度;fw为井口含水率,小数;μo为油相黏度,mPa·s;μp为聚合物溶液地下有效黏度,mPa·s;no为油指数,小数;nw为水指数,小数;M 为流度,无量纲;So为平均含油饱和度,小数;PV 为井组整体注入孔隙体积倍数,小数;f'w为含水上升率,小数。

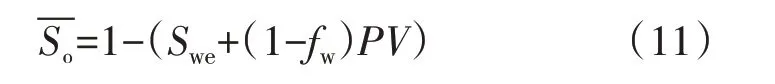

引入无因次注入强度Nij,即注水井i 全井平均注入强度与其第j 小层平均注入强度的比值,根据历次吸水剖面情况,可得:

注水井i第j小层的累积注入孔隙体积倍数为:

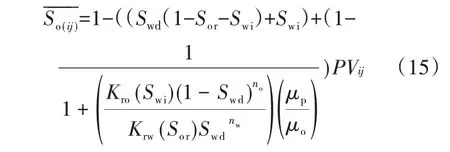

注水井i第j小层平均含油饱和度为:

根据注水井i 第j 小层注入孔隙体积倍数可对应得到小层平均含油饱和度。

式中,Nij为注水井i 第j 小层无因次注入强度,无量纲;z 为注水井i 吸水剖面测试总次数;Dic为注水井i 第c 次吸水剖面测试整井平均吸水强度,m3/d/m;Dicj为注水井i 第c 次吸水剖面测试第j 小层吸水强度,m3/d/m;Hi为注水井i整井厚度,m;Hij为注水井i 第j 小层厚度,m;tic为注水井i 第c 次吸水剖面测试到第c+1 次吸水剖面测试间隔时间;PVij为注水井i第j小层注入孔隙体积倍数,小数;为注水井i第j小层平均含油饱和度。

1.2.2 各小层注水量计算

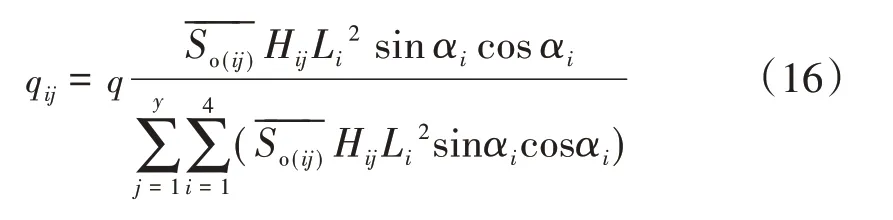

对于实际油藏来说,注采井网一般并不规则,尤其是储量丰度较大的厚层油藏,井距对于配注量的影响也较大,同时考虑各层剩余油分布及井距影响,以近似行列井网为例(见图1),以1 口注水井4口采油井为一个单元,假设各自小层内渗透率相同,各方向注采压差相同,基于剩余可动储量比例将油井液量劈分至各方向注水井,注水井i 对中心油井各小层j的配注量如式(16)所示:

式中,Li为注水井i 到中心油井的注采井距;qij为注水井i 对中心油井各小层j 的配注量;q 为中心油井整井产液量;αi为注水井i与中心油井的夹角;y为注水井小层总数。

图1 近似行列井网注水井分层精细配注计算示意

2 新方法适应性研究

2.1 模型的建立

根据渤海L 油田地质及开发特征,建立不规则行列井网(见图1)概念模型。网格数为17×17×25个,长度为20×20×5 m,纵向上一共25 层。油藏模型内同一层I方向与J方向渗透率相同,25个小层的渗透率(不包括隔层)为(500~2 500)×10-3μm2,K方向的渗透率为I 方向的1/10(见表1)。油藏温度65°C,原油体积系数1.14,地面原油密度0.93 g/cm3,地下原油黏度13 mPa·s,地层水黏度0.49 mPa·s,模型设置为4注1采。

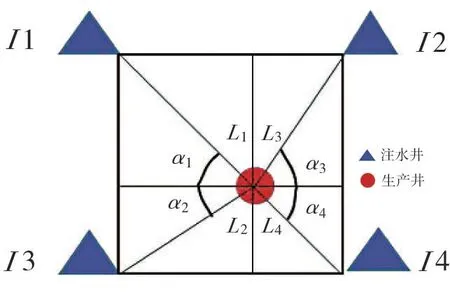

2.2 方案设计

基础方案为笼统注入,对比方案分别为笼统注入至含水75%转厚度法、地层系数法和本文新方法,所有方案均从2005 年开始生产,含水25%时开始注聚,含水75%转注水,2020 年开发结束。共设计4个方案(见表1),研究新方法在高含水阶段的适应性。

其中厚度法为按照各小层有效厚度比例对整体注水量进行劈分,地层系数法为按照各小层地层系数比例对整体注水量进行劈分。

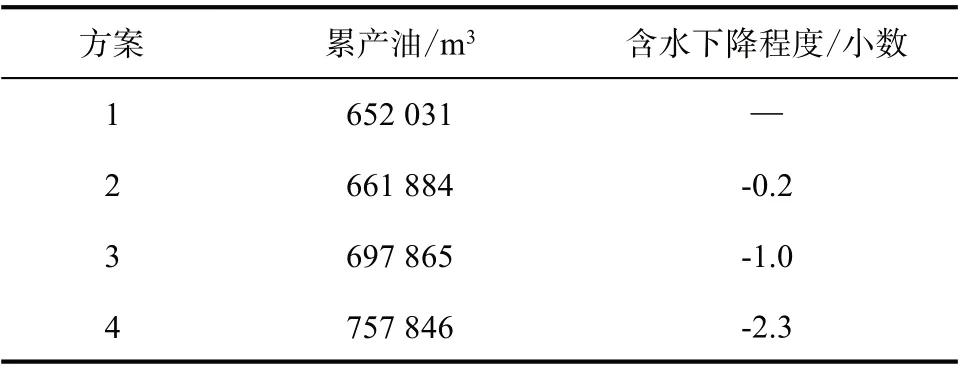

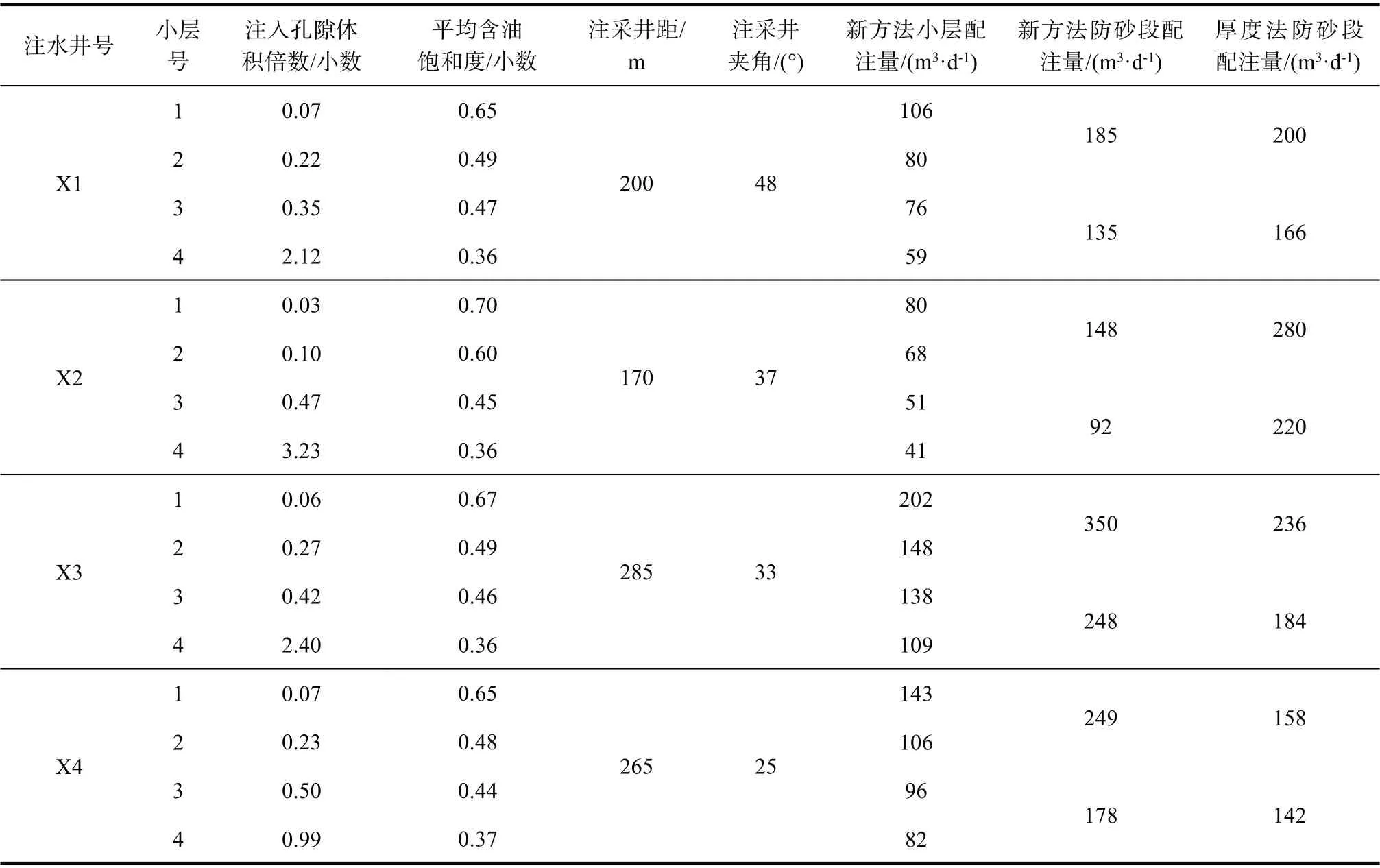

表1 新方法适用性研究设计方案

2.3 效果对比及分析

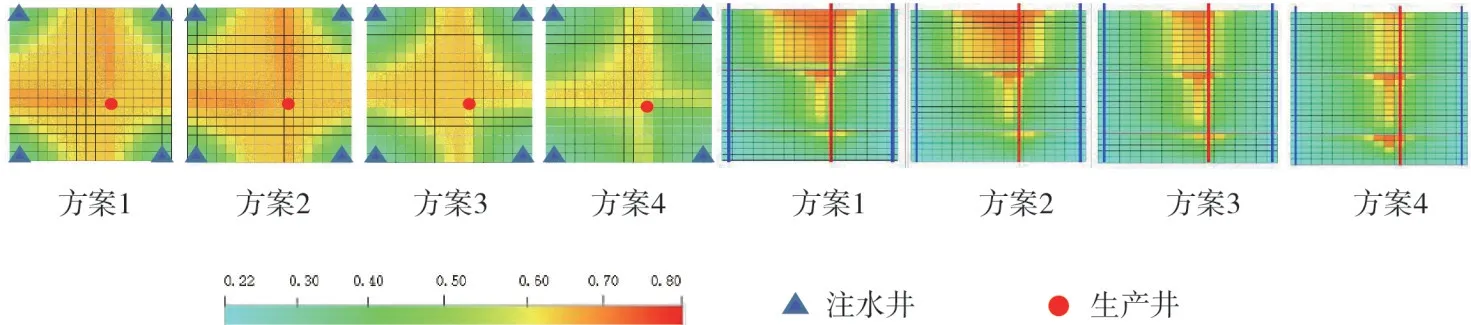

从累产油、含水下降程度(见表2)及含油饱和度变化(见图2)来看,在高含水期,新方法效果好于厚度法与地层系数法,因为厚度法实质上是考虑纵向上厚度比例劈分液量进行分层配注,低含水时期各层动用差异不大的情况下,该方法基本可以有效动用各层,但随着进入高含水期,该方法无法考虑纵向水淹、井距及横向厚度变化带来的剩余储量差异,水驱效果越来越差;地层系数法在高含水期容易在高渗层产生优势渗流通道,造成注水效率降低,加剧无效水循环;新方法考虑了纵向水淹差异、井距及横向厚度变化带来的剩余储量差异,平面上降低了井距较大、厚度减薄注水井整体注水量,纵向上降低了高动用程度层注水量,加大了低动用程度层注水量,提高了注水波及及剩余油动用程度,注水效果较其他方法更好。

表2 高含水期不同配注方案累产油及含水下降程度对比

图2 各方案平面及纵向含油饱和度(2020年)

3 矿场应用

渤海L油田位于渤海辽东湾海域,属于高孔、高渗储层。主力含油层段为东营组东二下段,纵向上分为零、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ油组4个油组,原油密度大、黏度高,属稠油油田,L油田采用早期注聚开发,含水25%时开始注聚,含水率为75%转水驱开发。开发初期为反九点井网,后经过综合调整后变为近似行列井网,一直采用厚度法进行分层配注,进入高含水高采出程度双高阶段后,注水效果逐年变差。

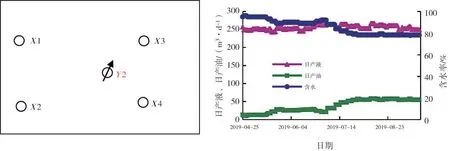

以Y2 井组为例,由于其纵向非均质性影响,渗流差异较大,存在高渗通道,该小层驱油效率较高,注水效率降低,对应油井含水达到92%,采用分层精细注水新方法进行差异化配注试验,改善平面及层间矛盾。

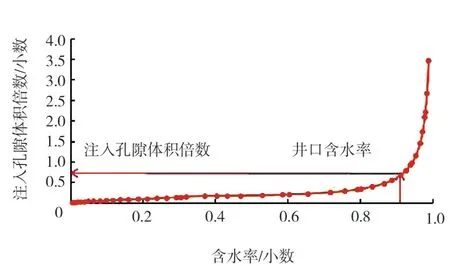

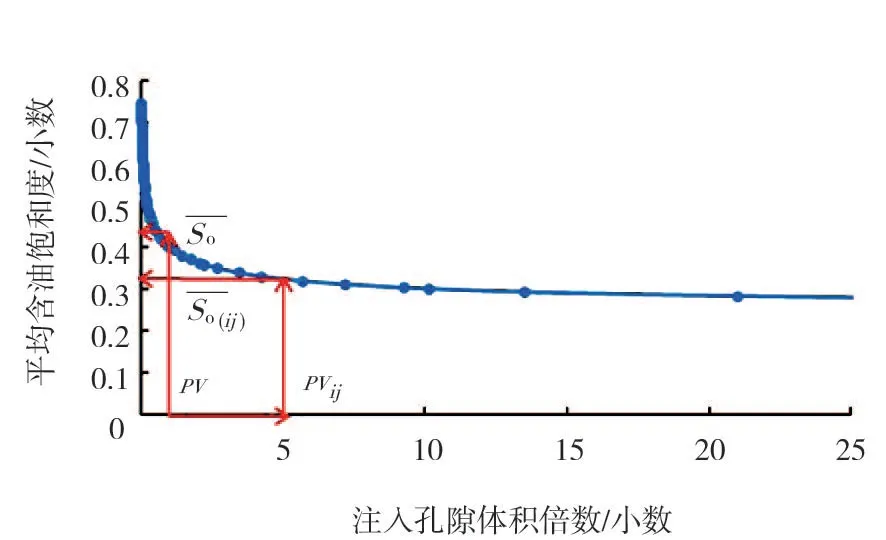

根据式(6)、(10)作出井组整体注入孔隙体积倍数PV 与井口含水率fw的关系图(见图3),从关系图中根据油井井口含水推测出Y2 井组注入孔隙体积倍数为0.62。根据式(10)、(12)作出注入孔隙体积倍数与平均含油饱和度关系图(见图4)。由整体注入孔隙体积倍数、注水井各小层无因次注入强度及式(14),预测对应注水井各小层的注入孔隙体积倍数(见表3),根据注水井各小层注入孔隙体积倍数在图4 读取相应小层平均含油饱和度(见表3)。根据各小层平均含油平均饱和度,结合注采井距及厚度变化,根据式(14)进行各小层差异化注水量计算(见表2)。

图3 注入孔隙体积倍数与油井含水率关系

图4 平均含油饱和度与注入孔隙体积倍数关系

表3 油井Y2对应4口注水井配注量

该井组于2018 年5 月利用新方法配注量进行分层调配,中心采油井Y2 井产油量由24 m3/d 上升至50 m3/d,含水由92%下降至80%(见图5),截至2019年12月31日,累增油1.1×104m3。

图5 Y2井组井位及生产曲线

4 结论

(1)以提高厚层油藏高含水阶段剩余油动用程度为目标,基于吸水剖面资料,建立了厚层油藏高含水期基于剩余油的精细分层注水新方法,考虑了层间剩余油分布差异、井距及横向厚度变化等因素的影响,所需参数获取简单,方便快捷。

(2)精细数值模拟表明,厚层油藏高含水阶段由笼统注水转变为新方法精细注水后,扩大了波及,剩余油动用程度进一步提高,改善了开发效果。

(3)实践证明厚层油藏高含水期基于剩余油的分层精细注水相比传统方法更为有效,可用于处于中、高含水期的油田。