罗霄山片区生态补偿机制优化研究

——以井冈山市为例

胡 峤,涂宏莉,厉敏萍

(井冈山大学 江西 吉安343000)

生态资源是罗霄山片区最重要的资源,生态优势是罗霄山片区最突出的优势。随着脱贫攻坚战的打响,罗霄山片区加快探索将生态优势转化为发展优势的途径,深入挖掘当地生态资源潜力,形成看得见、可预期的生态收益,从而助力罗霄山片区脱贫攻坚。目前,国内已有诸多学者对生态补偿进行了探索,形成了较为丰富的研究成果,然而绝大部分成果均是遵循政府为主导的运作模式,从市场角度进行的相关研究较少。实践中,井冈山作为罗霄山片区重要的生态屏障,近年来井冈山市政府结合脱贫攻坚工作,积极开展生态补偿试点工作,着力增强生态保护地区的“造血功能”。尽管目前井冈山生态补偿工作取得阶段性成效,获得了一定数量的补偿资金支持井冈山脱贫攻坚,但是,在当前的生态补偿试点中也存在补偿形式单一[1]、运行机制不活[2]、市场手段不充分等问题[3]。对此,笔者围绕井冈山市生态补偿现状进行深入的调查研究,以构建市场化的运行机制为目标,积极探索创新各项生态要素补偿机制,从而为罗霄山片区实现经济、社会与环境可持续发展提供强有力支撑。

1 井冈山市的基本概况

1.1 井冈山市的基本情况

井冈山市,江西省辖县级市,由吉安市代管,位于江西省西南部,湘赣两省交界罗霄山脉中段,古有“郴衡湘赣之交,千里罗霄之腹”之称,现有人口约18 万,国土面积1 462.4 km2。自然资源十分丰富:水资源方面,全市年平均降水量1 788 mm,折合水量22.8 亿m3,区域内大部分河流为源头性河流;森林资源方面,全市林地保有量10.6 万hm2,森林覆盖率86%以上,林木绿化率82%以上,位居全国前列,森林资源十分丰富;湿地资源方面,全市湿地总面积1 166.13 hm2,湿地植被面积305.2 hm2,湿地保护率为58.12%左右;生物资源方面,山区植物区系繁多,境内生物多样性丰富,素有“天然动植物园”和“绿色宝库”之称,是世界上最有代表性的山地亚热带常绿阔叶林区,具有全球同纬度迄今保存最完整的次生原始森林7 000 hm2[4]。

1.2 井冈山市的生态现状

截至2019年,井冈山生态优势进一步巩固,生态文明建设取得明显成效。主要体现在以下3 个方面:1)环境质量实现明显改善。全年空气质量优良天数比例为97%,其中PM2.5 浓度为20 μg·m-3、PM10 浓度为37 μg·m-3,位居吉安市第一。再生资源回收利用体系覆盖率达75%,一般工业固体废物综合利用率达100%,农作物秸秆综合利用率达95%,单位生产总值能耗下降2.8%,单位生产总值水耗和二氧化碳排放量持续下降。2)污染防治取得重大进展。大气污染防治行动计划深入实施,“清河行动”纵深推进,瓷城工业园等污水处理厂基本完成,8 个废弃矿山加快修复,全市无害化改厕率98.07%,106 个行政村生活垃圾一体化处理实现全覆盖。3)国土空间保护持续巩固。生态红线管控制度全面落实,划定生态红线区域680 km2,占全市国土总面积的46.25%,基本农田保护率达到100%,国家自然保护区、风景名胜区等重要生态区内全面实现零采伐。

1.3 井冈山市生态补偿成效

生态补偿制度性框架加速构建与完善,《井冈山市生态产品价值实现机制实施方案》等10 余个政策文件先后印发实施,省级生态产品价值实现机制试点全面完成,成功获批国家级生态综合补偿试点,山水林田湖草生态系统修复启动实施。政府财政补助成效显著,2017-2019年井冈山市森林湿地、水环境、耕地地力等方面获得各类生态补偿补助资金6 800多万元。社会参与积极性明显提高,生态扶贫公益岗位逐年增加,2017-2019年共聘请305 名当地贫困居民担任生态护林员,聘用农民管水员人数81 人。生态绿色产业体系持续健全,全市“一茶四果”等产业基地达到26 280 hm2,“三品一标”认证企业22 家、56 个产品,基地面积5 533 hm2,省级龙头企业8 家,农业公用品牌企业4 家。

2 井冈山市生态补偿存在的问题

尽管井冈山市生态补偿试点取得一定成效,一定程度上有力支持了井冈山市的脱贫攻坚工作,但也存在政府色彩偏重、市场机制不活等诸多问题,逐渐成为井冈山市生态补偿深入开展的制约性因素。

2.1 多元化资金筹措机制不健全

生态补偿工作中,政府是资金投入的主体,补偿资金大多来源于上级部门支持,渠道过于单一、补偿标准偏低、补偿范围偏小,导致井冈山市所获生态补偿资金规模与其生态地位严重不匹配。政府引导逐渐变成了政府主导,进一步挤压了企业、合作社等其他主体功能发挥作用的空间。按照“谁污染,谁治理”的原则[5-7],企业理应承担污染治理主体责任。但出于种种原因,企业等主体参与度仍然较低,亟需调动各方参与生态补偿的积极性,拓宽资金筹集渠道。同时,井冈山市绿色产业仍处于培育阶段,生态产品的价值仍未得到有效实现,井冈山市仍需从“生态资源大市”转变为“生态经济强市”。

2.2 组织激励体系未完全建立

组织协调方面,由于地方政府部门职能存在交叉,生态补偿工作涉及多个部门,比如发改、林业、生态环境、自然资源等部门,相互推诿现象时有发生,对于生态补偿工作中遇到的问题难以及时有效地进行协调解决[8]。激励制度方面,对现有生态补偿工作还缺乏相应的考核体系,只是纳入年度“美丽中国”江西样板考核当中,对于在开展生态补偿工作中表现突出的单位和个人未明确具体激励措施和手段,致使相关单位推动积极性偏差。

2.3 居民参与积极性还不够高

当前,对于生态补偿概念及其具体操作,社会公众不太明晰,社会氛围还不是很浓厚,致使群众参与生态补偿的积极性还不高,尤其是未充分认识到生态补偿是实现脱贫致富的重要途径。因此,在推动生态补偿市场化运作过程中,出现了相关企业不想投入、不敢投入的现象,也出现了群众配合度不高,不主动参与林业、流域等自然资源保护当中。

3 井冈山市生态补偿机制优化的对策建议

3.1 总体思路

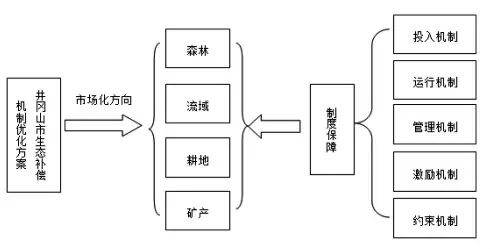

井冈山市开展生态补偿工作是贯彻落实习近平总书记“两山”[9-10]生态文明思想的生动实践。下一步,为真正将生态优势转化为发展优势,助力井冈山巩固脱贫攻坚成果和全面建成小康社会,井冈山市生态补偿机制优化的总体思路是:以开展国家生态综合补偿试点为引领,瞄准森林、流域、耕地、矿产四类资源要素,牢守政府作为引导者的角色定位,有效界定政府与市场间的权责边界[11],加快建立市场化的运行机制[12],推进构建全方位、多层次的制度保障体系,形成政府引导、社会参与、市场运作、循环发展的生态补偿机制[13],努力实现生态优势向发展优势转变。基本框架如图。

图1 井冈山市生态补偿机制优化框架Fig. 1 Optimization framework of ecological compensation mechanism in Jinggangshan City

3.2 重点任务

3.2.1 创新森林生态效益补偿制度

充分发挥井冈山市森林覆盖率高、林业资源丰富的优势,切实将绿色资源转化为发展资源,实现变“绿”为“宝”。1)加快推进碳交易能力建设。结合国家碳能力、碳市场建设的有力契机,全力参与其中,积极争取碳配额,将井冈山市森林资源按一定比例折算成碳额度,在全省乃至全国范围内将拥有的碳配额卖给二氧化碳排放量大的工业企业。同时,也可进入区域碳市场交易平台,具体交易价格以实际操作为准。2)创新生态公益林补偿机制。重点是建立公益林差异化补偿机制和补偿标准动态调整机制。鉴于井冈山市林业资源的丰富性与差异性,可探索对林业资源进行分类管理,实行不同的补偿标准,以实现补偿的针对性和有效性。比如,可将井冈山范围内的世界仅存的亚热带常绿阔叶林划为重点生态公益林,将其他林业划为一般生态公益林,有针对性地给予一定差别化的补偿。与此同时,也要积极引入市场定价体系与规则,确保补偿标准与市场定价有效挂钩。3)探索建立林业资源保险机制。将每年林业采伐收益作为投保金,实施滚动投保,重点是将火灾、病虫害、盗伐等不可预见的重大林业灾害纳入保障范围,当灾害发生时,在减少损失的同时获得部分收入。比如,结合阿里巴巴集团与江西省政府签订战略合作协议的有力机遇,以井冈山市为试点区域,推动开展林业灾害保险试点工作。

3.2.2 创新流域上下游生态补偿制度

由于井冈山植被资源丰富,蓄水能力较强,是赣江多个支流的重要源头,位于周边县区河流的上游地区,实施流域补偿具备明显优势。1)建立两个层面的流域保护补偿体系。重点是以河流监测断面水质为依据,加快建立井冈山市和吉安市层面的流域补偿体系。如井冈山市层面,以河流流经的乡镇为单元,对于水质不达标的乡镇,罚扣相应的奖金与转移支付金,并奖励给河流保护较好的乡镇,以此类推细化到乡村单元。2)探索采用市场化的河流管护模式。对境内河流实施“管”“护”分离,政府承担“管”的职责,将“维护”工作交于市场,可将河流维护工作分段承包给相关企业或个人,承包者可以在承包河段进行有限经营,所得收入除了用于河流日常维护外,可自行支配,从而减少政府资金投入,实现“以河养河”的长效管护。比如,可选择拿山河作为试点,按照村组进行分段承包,前3年采取免费承包方式,村民可进行低污染的经营活动(如鱼虾养殖业等)获得相应收益。3)创新水源地保护平衡机制。由于井冈山是多数河流和地下水的源头,为保护下游的饮用水质量,则相应减少上游的开发活动,因此需要进行平衡补偿。可设定一定用水标准,在水量范围之内的用户,按相应标准收取费用,对于用水量大的用户或企业则收取累进水费,并将相关费用按一定比例补偿上游农户。

3.2.3 创新耕地生态保护补偿机制

由于井冈山市有效耕地面积极其有限,因此需要加大耕地保护力度,其中重点是要探索设立井冈山市耕地保护基金。保护基金首期可先由政府投入作为引导资金,后期则由惩罚性收费和基金投资收入为主要来源。其中,惩罚性收费主要来源于两个方面:1)以井冈山市工业园为试点范围,试行土壤危害污染惩罚性收费,污染耕地的收费标准要显著高于污染一般土地的标准,以达到惩罚警示的目的;2)以井冈山市城区周边若干乡镇为试点范围,试行秸秆焚烧污染惩罚性收费,主要是根据秸秆焚烧的面积进行计算。同时,要严格选择经营能力强的专业机构对基金进行管理,采用可持续的市场化运作模式,全力做大耕地保护“基金池”。最后,以耕地面积为依据,对基金获得的收益,进行年度分红,从而推动形成农户收益与耕地保护相互促进的新格局。

3.2.4 创新矿产资源生态补偿机制

按照“谁开发、谁获益、谁治理”的原则,加大井冈山市矿山修复力度,减少政府的相关投入,使周边群众获得一份隐性收入。重点做好两个方面:一是建立矿山修复治理基金。在相关开发企业获得采矿权时,应签订矿山修复治理基金提取协议,比如可按矿山开采标的额的1%~5%提取矿山修复治理基金,该提取部分以预交为主,相关资金用于后期的矿山修复治理。该基金可采取多退少补的模式进行结算,同时对该基金采取市场化的管理模式,以实现基金的价值增值。比如,假如某企业获得东上乡花岗岩开采权,标的额为1 000 万元,则企业应先预交10 万元~50 万元资金作为修复治理金,以达到约束作用,如果企业开矿完后不进行矿山修复的,则直接用基金进行矿山修复结算。二是探索采用矿山修复资产证券化模式。可将现有历史矿山或废弃矿山进行打包处理,转化为证券份额,在一定市场范围甚至是公开市场范围内进行交易,从而实现矿山修复资金的滚动放大。

3.3 制度保障

井冈山市生态补偿机制构建是一项系统工程,要确保机制的有效运行,需要进一步夯实井冈山市生态补偿工作的投入机制、运行机制、管理机制、激励机制、约束机制等各项制度性保障。

3.3.1 建立多元化的投入机制

充分调动各方面的积极因素,加快构建政府引导、社会主导、公众参与的多元化资金筹措与投入机制[14],全力夯实井冈山生态补偿的资金基础。1)加大政府资金支持力度。充分利用井冈山市特殊地位的优势,全力争取上级各类政策资金支持,尤其是要用好原中央苏区振兴和国家生态主体功能区等政策优势,加快构建100 亿元左右规模的政府引导资金,同时聘请专业的第三方机构进行管理运作,使基金的杠杆作用得到有效发挥。2)全力引导社会资本投入[15]。一方面,加快制定出台相关政策支持企业、合作社等市场主体参与生态补偿试点工作,力争投资企业、合作社等社会主体数量在2025年达到50 家左右。另一方面,以建设吉安市国家普惠金融改革试验区为抓手,引导金融机构参与构建政府引导基金,使政府基金规模总量进一步扩大,力争实现1∶5 的比例撬动银行资本参与,从而使基金规模达到600 亿元左右。同时,要充分运用井冈山市IPO 绿色通道优势,加快创新绿色资源融资模式以及融资工具。3)全力激发公众参与积极性。加快制定出台相关支持政策,提升当地居民参与生态补偿的积极性和主动性,推动居民由“旁观者”向“投资者”转变。重点是在公益林日常维护方面,探索采用特许、合同等方式,向当地居民购买林业资源维护服务,争取到2025年提供公益林管护岗位1 200 个。

3.3.2 建立立体化的运行机制

按照党中央全面深化改革要求,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,加速构建“政府-市场-政府”运行机制。1)充分发挥政府作用。吉安市、井冈山市政府要加快制定区域内的流域补偿机制,出台以河流断面水质为依据的流域考核管理办法,每年开展2 次(半年和全年)考核评估,按季度召开专家座谈会或工作协调会,着力构建协调有序的政府组织体系。2)全力采用市场化运行机制。加快建立可持续、上下联动、利益共享、风险共担的生态补偿长效机制,比如以遂川县、泰和县为试点率先展开,推动双方尽快签订上下游横向补偿协议,未达到协议要求的,一方按照协议要求给予一定补偿。待试点成熟后,在总结经验的基础上逐步推开。3)及时形成有效的反馈机制。根据生态补偿工作中市场机制运行的情况,及时发现问题,提出对策,从而有针对性地运用政府手段进行调控。比如,对于深山老林、生态脆弱的地区,可以采取生态移民的方式给予一定政府财政资金支持,防止在生态补偿工作中市场机制难以发挥作用、出现缺位的现象。

3.3.3 建立规范化的管理机制

为实现生态补偿工作的有效管理,要加快建立规范资金、考核、法律等方面的制度体系。1)建立规范化的资金管理制度。重点是加快建立以预决算机制为核心的资金管理制度,强化生态补偿专项资金审计。对年度内需要开展的生态补偿工作,井冈山市财政部门应督促相关部门编制预算报告,与其他工作预算报告一并呈报人大审议,接受人大专门监督;在年度工作完成后,及时开展决算审核,确保预算与决算有效衔接。2)建立规范化的考核制度。主要是建立3项考核机制,国家省级层面建立国家生态补偿综合试点考核机制,吉安市层面建立跨县域流域补偿考核机制,井冈山市层面建立跨乡镇流域补偿考核机制,形成立体化、多层次的考核网络,并建立相对应的奖罚办法等配套政策。3)建立规范化的法律审查机制。由于市场主体参与生态补偿工作,为避免企业与政府间、企业与居民间产生法律风险,需要建立相关的法律机制,对其中的规范性文件和协议等内容进行法律审查,防止后期诉讼中对政府形象产生不利影响。

3.3.4 建立多维度的激励机制

为推动生态补偿工作的可持续进行,需要对政府(含政府管理人员)、企业、居民3 方进行有效和可持续的激励。1)对政府的激励。对生态补偿工作业绩突出的地方政府,可在年终高质量发展考核指标中给予高分,对于主动配合推进生态补偿工作的政府部门,可在年终部门绩效考核指标中给予高分,对于在生态补偿工作中表现突出的个人,组织部门应将其列为优先提拔对象,从而起到正向激励效应。2)对企业的激励。对于积极主动参与生态补偿的企业及其他市场主体,可运用特许经营等方式帮助其扩大经营国有自然资产的范围,提高整体的经营收入;同时,在同等条件下,可优先将该企业生产的相关产品纳入政府采购目录中予以支持。3)对居民的激励。加快建立利益共享机制,生态补偿范围的居民可将自身拥有的自然资源折算股本入股参与生态补偿的经营企业,获得相应的财产收入;居民所在村委会也可将属于全村的集体资源以股权方式进行必要的投资运作。

3.3.5 建立制度化的约束机制

开展生态补偿工作,除需要正向的激励机制外,还需同步建立相应的反向约束机制,从而全面构建起“胡萝卜+大棒”的双向激励约束机制。1)建立离任审计制度。按照国家要求,逐步建立领导干部自然资源离任审计制度,以井冈山市自然资源资产负债表或者有关部门建立的自然资源资产台账为基础,对全市领导干部自然资源管理和生态环境保护责任做出客观公正、实事求是的评价,对于自然资源资产离任审计不合格的人员采取限制使用措施。2)建立联合惩戒制度。与当前信用体系建设工作同步,探索将损害生态行为纳入联合惩戒范围,对损害方的一些行为进行必要的限制,比如融资额度等方面给予一定限制。3)建立监督举报机制。设立井冈山市生态保护监督举报热线,充分发动群众开展日常监督,对举报人实施隐名保护,对于有重大贡献人员给予一定的物资奖励,从而构建起群众参与的网格化监督体系。

4 结语

生态补偿机制是调节区域生态利益冲突,推动区域生态环境“共保联治”,实现区域间协调有序发展的重要手段。尽管过去罗霄山片区(以井冈山市为代表)已经进行了生态补偿系列尝试,探索生态价值转化路径,但是系统化、一体化、市场化的生态补偿机制构建依然处于起步阶段,跨行政区、跨功能区的生态补偿机制建设依然需要进一步研究,需要探索出更加符合罗霄山片区经济社会和生态环境实际的可持续发展路径。