“每个人都是艺术家”博伊斯诞辰100周年

李乃清

图/视觉中国

“对许多人来说,艺术意味着随意的自由,‘我想干什么就干什么,但如果什么都不发生,艺术又有什么意义?所以,每当有人问我是不是艺术家,我就说:噢,别废话了!我不是来装饰这些肮脏腐朽恶臭的系统的,我根本不是艺术家,除非我们说每个人都是艺术家,这样我才相信,但只有那时。”

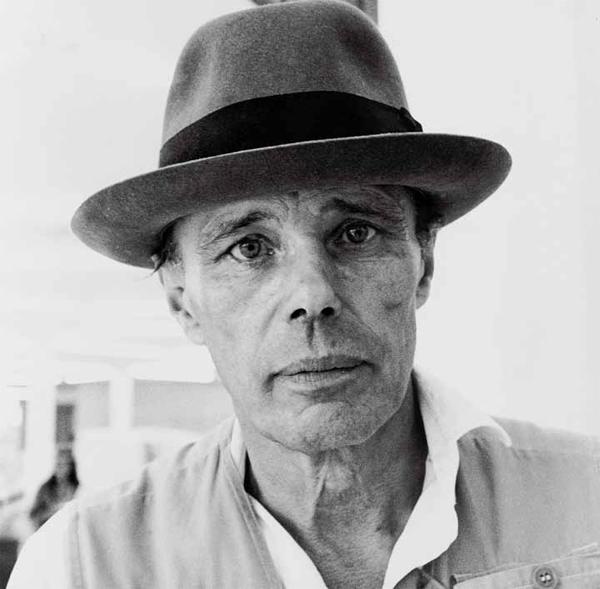

约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys,1921-1986)大概是他所处时代最疯狂的艺术家了。他是20世纪下半叶最激进、最具影响力的行为艺术家,也是国际艺术领域最具争议的人物。

赞誉者称他是继达·芬奇之后最伟大的艺术家,他开创了艺术史的新纪元(1990年英国艺术杂志《现代画家》以“世界的巫师”为题,论述人类历史上两位最重要的艺术家达·芬奇和博伊斯的共同特征);批评者则认为博伊斯不过是一个徒有虚名、招摇撞骗的江湖术士。

然而,无论如何,博伊斯早已成为一个Logo,他在当代艺术发展中的历史地位毋庸置疑。《资本》杂志曾把博伊斯列为国际艺术市场的头号人物,并把安迪·沃霍尔和罗伯特·劳申伯从高位上挤了下来。

这个在公开场合戴着毛毡帽、不苟言笑的德国人于1986年去世,但在出生100年后的今天,博伊斯似乎仍在世界范围内产生着持续的影响力,并且不局限于艺术领域。

“我认为人类创造力的第一个产物是思想,因此思想本身就是雕塑,思想影响世界。”

某次访谈中,博伊斯表明了自己的多重身份:不仅是一个艺术家,也是一个社会活动家。他所实践的“艺术介入社会”,拆解并重组了当代艺术系统:艺术家要进行“社会雕塑”,使人类社会转变为一件完美的艺术作品。

博伊斯对艺术、政治以及社会构建极具想象力,他的艺术思想体现了20世纪以来西方学界对于自身社会、文化发展模式,尤其是对现代社会工具理性的深刻反思。博伊斯通过不知疲倦地创作、教学、演讲,为后人留下大量文献资料,这些都可以看作是他对“扩展的艺术”观念的实践。

“我从没说过每个人都是诗人、画家、雕塑家,当我说每个人都是艺术家时指的是社会艺术:一种新艺术出现,每个人不仅能够参与,而且必须参与。”

向死兔解释绘画,与野狼操练相处

1921年5月12日,博伊斯生于德国港口城市克雷费尔德(Krefeld),童年时光几乎都在靠近荷兰边境的一个中世纪小镇克莱韦(Kleve)度过。父母都是小业主,经营一家乳业厂。

“父母宁愿我留在克莱韦的植物油脂厂工作,因为这是找份好工作最简单的方法,就和做公务员的待遇一样,他们都觉得,这孩子以后能干什么呢?”

据博伊斯传记作家雷阿·通格斯-施特林嘉里斯(Rhea Th?nges-Stringaris)回忆:“博伊斯说他觉得自己像个陌生人,在家中没有感受到温暖,甚至对母亲也没有,他们是纯粹务实的关系。但他内心深处的感受却是另一回事,父母忽视他,让他自作主张,但他并不感到伤心,却为此感到骄傲,这已说明了他是怎样一个人。这些经历通常被视作童年爱的缺失,但对博伊斯来说却成了力量的源泉,他独自一人,自由地走进田野。”

博伊斯从小就非常叛逆,田间玩耍培养了他对动植物浓厚的兴趣。15岁时,他跟随一家马戏团出走,期间负责饲养马戏团的动物,并学会了表演。这段经历或许激发了他日后创作与死兔和野狼对话的行为艺术。

1965年11月26日,博伊斯在杜塞尔多夫的施梅拉画廊举办了自己首次个人素描与水彩画展,并上演了他最著名的行为艺术《如何向死兔解释绘画》。

窗外拥挤着好奇又兴奋的人群,在封闭的画廊内,博伊斯在自己头上涂满蜂蜜并贴上金箔,左脚踩着毛毡,右脚绑上铁板,怀里抱着一只死去的兔子在房内踱步,并对其喃喃自语。整个行为表演持续了3小时,观众最后鱼贯而入,博伊斯则漠然坐回入口那张单腿裹有毛毡的椅子上,底下放着一块骨头和一台无线电收音机。

“即使是已死的动物,也比某些固持理性的人保有更强的直觉,”博伊斯在他的作品声明中强调,人类的思考是一种获得的能力,“但也会智能化到某种极端,继而持续僵化,最终在政治和教育领域显出致命弱点。”

作为博伊斯一生中最引人瞩目的作品,《如何向死兔解释绘画》里出现的符号(兔子、金箔、铁蹄、蜂蜜、毛毡等)可谓典型的博伊斯式元素——他主观地对德国本土身份的探索、青少年时期接触的自然科学、北欧和爱尔兰神话、第三帝国时期的经历、他最喜欢的哲学家鲁道夫·斯坦纳(Rudolf Steiner)的理论……当然,还有他多次重复也最具争议的被鞑靼人救护的故事。

1941年,20岁的博伊斯加入德国空军。征兵前,他被培训为无线电报员,之后成为俯冲轰炸机的后炮手。1943年,博伊斯驾驶的飞机在冰天雪地的克里米亚前线坠毁,他幸免于难。“我记得听到鞑靼人的声音,他们把我从坠机的废墟堆里救了出來,但后来我失去了知觉,因为我昏迷了12天,醒来时我在克里米亚一家德国医院里。当我受重伤时,这些游牧民族的鞑靼人把我带进他们的毡帐里,用一种油脂拍打我的身体,并用毛毡把我包裹起来保暖。”

这起坠机事件颇具争议。据记载,博伊斯坠机的地方空无人烟,他已失去意识,直到被德国搜寻突击队找到,带往医院住了三周。但无论如何,这段窥见死亡之门的独特经历,成为博伊斯未来艺术创作的重要源泉,油脂和毛毡在他后来的作品中反复出现。

那以后,博伊斯戴上了一顶标志性的毛毡帽。他对外界回应道:“是的,它能保护我的头。坠机事件后,我的颅骨有了个缝隙,我的头脑不正常了。”

博伊斯的作品带有强烈的宗教神秘感,他的艺术创作中,人类和一切生灵具有同等地位,他拒绝人类至上,拒绝物质主义,更愿相信本质的精神灵性。

上世纪70年代在纽约表演的行为艺术《我爱美国,美国爱我》确乎体现了博伊斯的某种自我定位:一名治疗社会顽疾的萨满巫师。

如何向死兔子讲解绘画

我爱美国,美国爱我 1974? HOW Art Museum Collection 图/上海昊美术馆提供

1974年5月23日至25日,博伊斯在德国艺术经纪人雷内·布洛克的曼哈顿画廊与一只松开绳索的北美荒原狼共度了3天。抵达机场后,博伊斯裹着毛毡,坐在轮椅上被一辆救护车送到画廊,他的双脚未踏上美国土地(他强烈反对美国卷入越南战争)。“我想隔绝自己,除了荒原狼,不看美国其他东西。”

博伊斯带了两条毛毡、一个火把、一根拐杖以及50份《华尔街日报》,挂在脖子上的三角铁悬到腰间,不时发出响声。角落里的稻草堆用来给荒原狼睡觉。博伊斯戴上手套,将自己裹进毛毡撑出一个“帐篷”,把拐杖从顶部慢慢露出来;几次跟荒原狼“交流”后,他慢慢调整自己的姿势,直至最后跳出毛毡,用三角铁发出清脆的声音……整个过程中,荒原狼刚开始表现出侵略性,随后是警惕,最后变得友好。它在每天送来的50份《华尔街日报》上撒尿;博伊斯的两眼则从未离开这只动物。

“博伊斯说荒原狼控制了他做每件事的时机。某种意义上荒原狼本身就是一个萨满。”据艺术评论家、博伊斯好友卡罗琳·蒂斯德尔(Caroline Tisdall)介绍:“荒原狼是替罪羊,被视为恶意和怨恨的化身,这都是白人殖民者归咎于印第安原住民的。在纽约,博伊斯拒绝与所有人的一切对话,只和这个替罪羊符号交流,它象征着美洲的前身文明。博伊斯的行为自然会引发争议,这是对艺术界、对纽约、对美国,以及对整个文化的拒绝与排斥。”

在印第安土著神话中,荒原狼被尊崇为“魔术师”化身,但白人定居者视之为恶兽,还加以残害。博伊斯强调,荒原狼是“美国能量集合的精神创伤:是所有美国白人与印第安红种人之间的创伤”,只有理解这种强大的动物才能“化解创伤”。他将这次行为艺术看成是对白人错误行为的赎罪和弥补。

展示你的伤口,种下7000棵橡树

“展示你的伤口,因为人们必须将想要愈合的伤口公开。”

1976年2月,经历严重的心脏病发作之后,博伊斯创作了装置和环境作品《展示你的伤口》,作品置于慕尼黑马克西米连大街的步行地下通道内。停尸担架、林用刮皮刀、长叉、写有作品名的小黑板、左翼意大利报纸……所有物件都以成对的方式排列,表现了生与死、个人与社会、当前与过往的双元性。整个空间弥漫着疾病、虛弱、衰老和死亡的冰冷气息,博伊斯将展厅打造成病房,让观者直面自己的伤口,也反省社会的顽疾,希冀在这个过程中获得疗愈。

《展示你的伤口》最初引起的反响有限,数周展览结束后,原装置被拆除入库。直到1979年,该作品被慕尼黑伦巴赫之家市立美术馆以27万马克的高价购得,并由博伊斯亲自装置成为美术馆的固定展品。和博伊斯其他作品一样,这次购置被广泛争论,有人公开抨击称,这是“有史以来最昂贵的大件垃圾”。

“我认为《展示你的伤口》中的哲学是博伊斯作品的核心。”蒂斯德尔评价,“我们内心都被本能与理性的割裂给伤害了,博伊斯经常使用双重图像,它们不应只从字面来解释,就像他的自传《战争经历》,不是字面意义上的伤口,而是身体创伤恢复后,回到一个完全被摧毁的国家后的心灵创伤。”

1945年德国投降,博伊斯被捕于库克斯坦,拘押于英国。同年获释并返回克莱韦。他亲历了战争的残酷:受伤、被俘,失去胰脏和肾脏,脚伤终身未愈。退役后,他重新进入大学,最初选的是生物学,但很快决定转向在他看来具有人生“治疗”效用的艺术。

1947年,博伊斯进入杜塞尔多夫艺术学院学习雕塑,毕业后遭遇创作困境,自闭于人生谷底,被好友格林腾兄弟送往他们母亲经营的农场调整治疗。

“博伊斯是个单薄瘦弱的年轻人,他有一张你永远无法忘记的面孔,因为那次事故,他的脸有些变形,他的鼻子断了,头骨也受伤了。但他是个极具魅力的人,散发着温暖人心的气息。”弗兰兹·约瑟夫·凡·登·格林腾(Franz Joseph Van Der Grinten)回忆道。

二战结束后的德国满目疮痍,社会情绪每况愈下。上世纪50年代,博伊斯一度深陷抑郁症的折磨。有段时间,他既不洗澡也不穿衣服,越来越放任自己,无数次哭泣着说,他要离开,去某个地方。格林腾回想那段日子:“可能因为他的基本生活太差,也可能因为太缺乏成就感,他陷入了内心痛苦的泥潭。情绪低落时他很难做出回应,最糟糕时他几乎不曾离开自己的房间,一顿饭也不吃。在他健康明朗的日子里,他花一整天时间从早到晚陪着我们,在草地或田野里。我们劝他,你应该不惜一切代价再做些东西出来,但他说,‘我和艺术之间已经结束了,我不想再和它有任何关系。最后我母亲敲开了他的门,她告诉博伊斯,他的天赋是种义务,也是种责任,他肩负着对于有天赋的灵魂的责任。”

在格林腾农场两年,博伊斯渐渐康复,初步确立了自己的艺术方向。1961年,他回到母校杜塞尔多夫艺术学院,在雕塑系获得教职。1962到1965年,参与了当时最具前卫色彩的艺术团体“激浪派”。

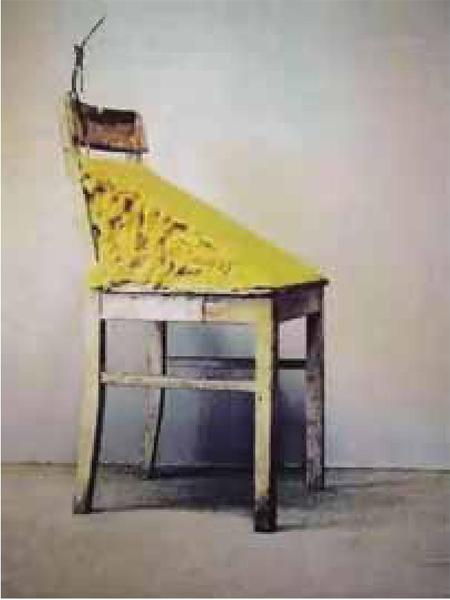

1964年,他把一块令人感官上会产生不悦的动物油脂放在一张靠背椅上,创作了装置作品《油脂椅》。椅子代表标准和限定,但博伊斯尝试用高度不稳定的材质(油脂)做雕塑。他表示,使用油脂的原意是要激发讨论。“这种材料的可塑性和它对温度变化的反应令我着迷。这种可塑性具有心理上的影响——人们本能地感觉到它与内心情感变化产生关联。”有评论指出,通过这件与众不同又夺人眼球的作品,博伊斯把雕塑改造成了一种流动的、可塑的、进化的非标准艺术。

油脂椅

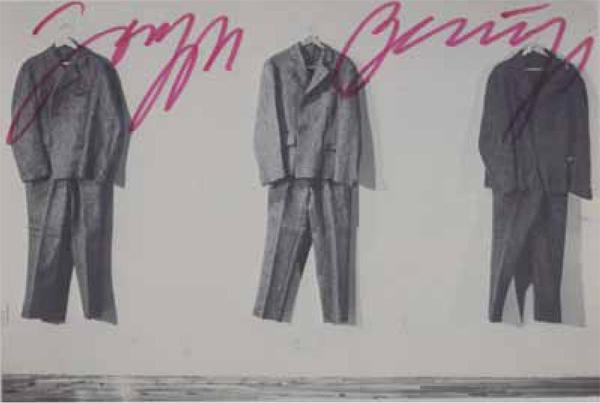

约瑟夫·博伊斯,一号展柜,1970-1978, 210cmx221cmx49.5cm

毛毡复制品? HOW Art Museum Collection 图/上海昊美术馆提供

除了油脂,毛毡也是博伊斯常用的造型材料。“这种天然材料可以伸缩,做成各种形状。它具有隔冷隔声的保护作用,象征着人类命运的拯救。”当然,毛毡也与他“传奇”的获救经历不无关联。使用这些材料,博伊斯营造了一种脆弱的气氛,引起一种悲怆的历史回忆。“我的个人历史之所以有意思,是因为我尝试把我的生活和个人当作一种(表示人类生活状态的)工具来使用。”

博伊斯个性桀骜,不拘常理,他对艺术的定义包括争辩、讨论和讲授,还融合了行为、装置和文化。“如果我们引用毕加索的话,‘艺术的目的不是装饰我们的公寓,而是对付敌人的武器,那么谁是敌人?……我想扩大人们的意识,尤其是当前的政治形势,我不相信我们生活在民主国家,我不相信我们能在这种官僚体制的教导下成为自由的人,我就是想挑衅这些东西!”

艺术、教育改革、民主、环保或和平,无论指向何种主题,博伊斯的作品都反复涉及一种意图,即以艺术来拯救和重建世界。为了实现自己的艺术观念,博伊斯参与各种社会运动。1972年,他曾在任教的杜塞尔多夫艺术学院发起一场运动,占领学院的教务处,以换取所有报考学生的录取资格,一度被校方解聘。此事成为上世纪70年代世界文化界最令人关注的事件。由于八方声援,博伊斯得以复职,乘着学生为他特制的独木舟横渡莱茵河凯旋而归。

“大多數艺术家对挣扎不感兴趣,他们不愿用另一种新的理解艺术的方式,但这种方式关乎大家的工作空间,关乎所有人的难处,在艺术家和艺术评论家内部都没有形成理论,更别提画廊主了,他们只关心生意上的东西,比如市场运作等等,所以我不认为我们社会里存在艺术的有机发展。”

1973年4月27日,博伊斯在他的工作室主持了“自由国际大学”,这是他为研究未来社会发展形态成立的一个自由研究、工作、交流的组织。1977年,博伊斯将他的“自由国际大学”引入第六届卡塞尔文献展,展览期间不断讨论核能、女权、全球政治、北爱尔兰及其他各类热点问题。

“我们现在面对的经济是一个信息经济,世界上那些掌控着科技的人也在掌控着世界。人们面临经济的滥用、金钱的力量等等各样问题……为了建立一个新的经济体系、新的信用体系,艺术将扮演最重要的角色。”

1982年,博伊斯发起《7000棵橡树》计划。第七届卡塞尔文献展为他提供场地,举办了该项目的启动仪式,第一棵橡树由博伊斯亲手种植在弗里德里希博物馆入口处。博伊斯这项计划旨在寻求政府和市民支持,在卡塞尔城里自由种植7000棵橡树,重新绿化德国被工业改变的风景。他准备了7000块玄武岩石,打算种下每棵树时放下一块岩石,推动“人类生存空间”的美化与改造,呼吁世人追求永久和平。刚开始这个项目受到抵制,但慢慢越来越多的人参与进来。1987年,博伊斯去世一年后,第7000棵橡树由他儿子亲手种下。博伊斯的这件“社会雕塑”至今还是卡塞尔的标志,吸引各路观众前往“朝圣”。

最后的时光,博伊斯专注于他的雕塑作品《20世纪的尽头》,这件作品共有3种版本,完成于1985年的版本由31块石碑组成。博伊斯在每块石碑上切割出一个圆塞,打磨每个塞子表面,将它们重新塞进洞里,垫上毛毡。这些石碑被安排成不同的组合进行展览。

“这是20世纪的尽头。在旧世界里,我铭刻下新世界的标记。看,那些塞子,它们就像是来自石器时代的装置。我尽可能地将这些火山岩打磨成漏斗形,再将它们放回塞了毛毡和黏土的洞里,好让它们不会过多地感受到伤痛并保持温暖。有些东西在这僵硬的团块中移动、爆发、生长——就如火山岩曾从地球的内部被挤出来那样。”

(感谢上海昊美术馆供图;参考:书籍《什么是艺术?——博伊斯和学生的对话》《约瑟夫·博伊斯》等、纪录片《博伊斯》;实习记者宫宇凡亦有贡献)

——论博伊斯作品中材料语言的隐喻性及运用