我国高校更名现象研究综述

南晓鹏

[摘要]高校更名是中国高等教育发展的重要事件。教育部高度重视该问题,并于2020年8月底印发了《高等学校命名暂行规定》。当前高校更名存在诸多不规范的问题,由高校更名引发的纠纷时有见诸报端,因此对高校更名问题开展研究非常必要。综述文献,明确已有研究的研究进展和不足对未来研究高校更名问题非常关键。已有研究主要从对高校更名的特点、原因、影响和规范高校更名的对策等方面开展,在研究思路和方法视角上对未来研究有重要借鉴,但也存在着思辨研究多,实证研究少;本学科研究多,跨学科视角少;宏观研究多,微观视角少等问题。未来的研究可从跨学科的视角,基于详实可靠的数据资料对高校更名进行实证研究,并从宏观和微观两个层面提出对策,为规范高校更名提供具体化、可操作的对策,促进教育治理体系的现代化。

[關键词]高校更名;教育治理体系现代化;高校管理制度;高等教育内涵式发展

[中图分类号]G640 [文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2021)02-0046-06

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2021.02.009

高校更名是指高等学校名称发生变更的现象。高校更名是中国高等教育发展进程中的重要事件,当前由高校更名引发的纠纷逐渐增多,时常见诸报端。2015年,原泸州医学院更名为四川医科大学,引发华西医学中心校友的反对,次年又改为西南医科大学[1];唐山学院和泰山医学院的更名纠纷过程也曾掀起不小的波澜[2][3]。高校更名不仅是名称上的简单变更,更牵涉深层次的社会文化观念、高等教育管理层级、高等教育资源配置等问题。2020年8月底,教育部印发了《高等学校命名暂行规定》,对高校名称进行规范,体现了教育主管部门对高校命名、更名问题的高度重视。

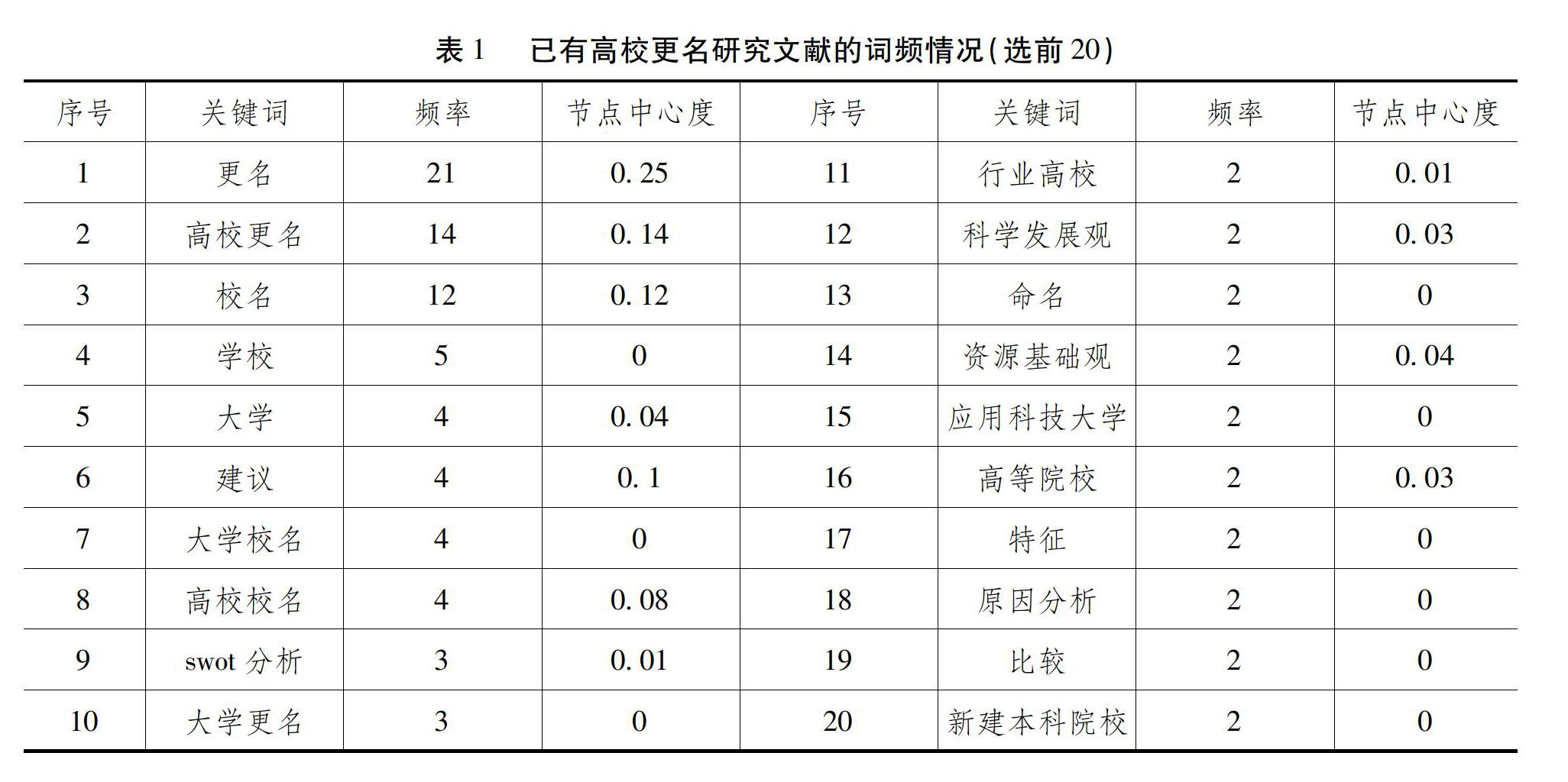

高校更名不仅引发教育行政部门、高校管理者、高校师生和社会的广泛关注,更成为学者们持续关注、研究的焦点。为明确已有对高校更名研究的进展、成果和不足,为未来的高校更名研究提供研究思路和方法、视角等方面的借鉴,笔者对文献进行梳理和述评。采用Citespace软件对已有文献的关键词进行词频统计分析发现(详见表1),目前对高校更名的研究涉及对普通本科高校更名、高校更名的原因、高校更名的SWOT分析、行业特色高校更名问题、新建本科院校更名问题及语义学角度上的高校更名问题、组织管理理论视角下的高校更名问题、高校更名的合法性、高校更名的听证环节、中外高校更名的比较、高校的外部治理等方面,集中于高校更名的特点、高校更名的影响、高校更名的原因和规范高校更名的建议等4个方面。一、对高校更名特点的研究

分析现有对高校更名现象的研究发现,高校更名呈现出名称涵盖地域范围扩大、学校名称去行业特色、名称的层次越来越高、高校名称趋同化等特点。

(一)名称涵盖地域范围不断扩大

李长安研究发现,我国高校更名存在地域范围不断扩大的问题,从县市地名到省份、大区名称等,甚至有冠以“中国”字样的[4]。杨林玉等人的研究发现,我国高校更名倾向于去地方化,一般会冠上中国、大区(如华南、西南等)、省市等名称。在其选取的607所更名高校中,校名中包含区域名称由小变大的高校有97所,占更名高校总数的16%[5]。

(二)学校名称去行业特色

目前高校更名趋向于去行业特色,多改用热门行业名称。杨新春、谭明认为,高校更名存在淡化行业色彩,热衷使用“理工”“科技”“工商”等字样的倾向[6],如黑龙江矿业学院更名为黑龙江科技学院等。汪明霞指出,名称中带有“科技”等字样的高校通常报考人数较多;大学更名往往倾向于改用含有“理工”“经济”等字样的名称以吸引学生报考[7]。我国本科院校校名中带“理工”字样的就有83所,如北京理工大学、华北理工大学等,几乎每个省份都有一所“理工”院校。

(三)层次综合性越来越高

高校变更名称时往往使用层次更高、综合性更强的名称,更偏好综合型大学校名,一般是以“地域名称+大学/学院”的模式更名[8]。国家规定,原则上不允许师范、农林院校更名时“去师范化”“去农林化”,但仍有部分高校想尽一切办法“脱农”“脱师”,冠以综合型大学的校名,如原烟台师范学院更名为鲁东大学等。张意忠认为,高校更名后往往力求学科全面,向综合性高校靠近:部分学校想方设法提升学历水平,中专升格为高职高专,高职高专变为本科院校,本科院校申报硕士点、博士点[9]。

(四)高校名称趋向同质化

我国高校更名趋向高度同质化,易于给高等教育管理部门及社会公众造成混淆。於鸿研究发现,我国高校校名趋同化现象较严重。校名相似程度较高直接影响了社会公众的认知,混淆了社会公众的视野[10]。马勇指出,除海南、新疆、西藏外,每一省级行政单位都有以理工、科技字样命名的高校,全国共有90余所,分布广泛[11]。

二、对高校更名影响的研究

已有研究发现,高校更名有积极影响——高校更名可以拓展办学空间,吸引优秀的师资和生源,提高办学水平;也有消极影响——高校更名可能会割裂高校的历史文化,造成高校无形资产流失、办学定位不清、校名资源浪费及高等教育管理混乱等问题。

(一)积极影响

1.拓展高校办学的空间。高校更名往往使校名中体现的地域扩大、单一学科变为综合性学科,学校办学层次得到提升、办学空间得到拓展。杨林玉认为,高校更名不仅能有效改善高校的招生和就业问题,提高生源质量,还可提升高校的社会排位、提高获得奖项和科研项目的机率等[12]。宋琳、魏薇指出,北京钢铁学院更名为北京科技大学后,学校专业设置有了更大发展空间,不局限于与钢铁有关的专业,还增设了英语、热能工程等专业。这些专业的设置在以前的“钢铁学院”名称下是兼容的,改为科技大学之后,学校发展的空间得到拓宽[13]。

2.吸引优质师资和生源。高校更名往往可以吸引优秀生源,吸引优质师资。杨新春、谭明发现,更名后的学校可在短期内提升知名度和社会影响力。符合大众认可的校名不仅可吸引高层次人才的加盟,还可为学校带来优质的生源。如江苏工业学院更名为常州大学后,短短7年时间内吸引了数量可观的国内外高水平师资,生源质量有了很大的提升[14]。吕健通过实证研究发现,更名可带来招生规模的扩大,且不同类型的更名对招生规模扩大的影响不同。专科升格本科的高校更名对招生规模的影响最大(相关系数为0.081),升格更名对招生规模的影响也较大(相关系数为0.028)[15]。

3.提高高校的教学水平。人才培养是高校自诞生之日起就镌刻在其基因中的功能与使命,而培养人才最重要的手段就是教学。杨新春、谭明指出,普通本科学校更名不仅是变更名称,更重要的是行业性院校逐渐发展成为多科性学院或大学,单科学院逐渐发展成为综合型大学,无疑会促进基础学科与应用学科的交叉、学科与专业之间的交融[16]。学生在多学科交融的环境下学习,有利于文理沟通,完善知识结构,提高综合素质,培养创新能力;有助于不同学科的教师相互借鉴教学方法,开展跨学科合作,构建协同育人机制,从而培养出更多的专业人才。

4.提升高校的办学实力。学院更名为大学,除具备同层次更名条件外,还需在师资队伍、办学经费、基础设施等方面达到国家有关规定的要求,而这些标准都是提升学校办学实力最显著的表现[17]。为实现更名目的,拟更名高校会对标国家有关规定,以相关指标为参照,有针对性地加强高校内涵建设,提升高校办学水平,在吸引优质生源、引进优质师资、推进科研创新、加快基础设施建设等方面下功夫,力求达到国家标准,顺利实现更名。这能使高校的办学实力得到显著的发展和提升。

(二)消极影响

1.导致高校历史文化的割裂。高校更名容易造成高校历史文化的割裂,影响师生和校友对高校的文化认同。一方面,历史悠久的校名承载着历史、彰显着传统,轻易更改校名易割裂学校的文化传统。高校校名是一种对社会公众极具影响力的文化形象,是在向世人展示学校的文化名片,是校友的文化之根和情感之基[18]。另一方面,大学是其师生的精神家园,学校名称代表了师生、校友及公众的文化寄托[19],随意更名会淡化其文化认同感[20]。

2.造成高校无形资产的流失。校名不仅是高校的文化象征,更是高校的品牌标志,高校在长期的历史发展过程中凝聚了几代人的智慧与血汗,培育起了名称的品牌效应,体现了学校特有的学术水平、声誉与文化。一些高校棄用使用了几十年甚至近百年的老校名,会造成高校品牌的废弃和无形资产的流失[21]。

3.导致高校办学定位不清。高校更名易使高校失去住原有优势和学科特色,办学定位模糊。易继官等人认为,更名往往导致高校忽视社会需求,脱离自身发展轨道[22]。於鸿、苑广阔等人指出[23][24],高校更名容易使高校的发展目标与定位高度趋同化,忽视各校的办学现状、办学优势与特色,迷失自身发展目标,不利于大学的特色化发展。更名后,很多高校在专业设置上求多求全,办学规模求大求巨,办学资源分散,办学优势逐渐丧失。

4.造成高校校名资源的浪费。易继官等人指出,盲目更名带来了资源的浪费。一方面曾经优质的校名因为更名而被放弃,而按照规定这些校名10年内不得使用或永远不允许使用,会造成部分具有较好品牌效应的校名资源的浪费闲置[25]。另一方面,高校校名资源具有有限性和先占性,一所高校名称变更后,其原有的学校名称不仅本校不能使用,其他高校也不能再使用。刘海峰指出,一些好的校名,如杭州大学、江西大学等在院校合并过程中被取消。为了不给学历认定带来麻烦和纠纷,这些取消的校名通常被不允许再次使用,造成了部分优质校名资源的浪费[26]。

5.引发高等教育管理的混乱。非理性的、频繁的更名会造成高等教育管理的混乱。刘尧指出,频繁的高校更名对高等教育结构造成了干扰。这不但反映出有关部门在对高校设置管理上缺乏规划,还反映了高校存在办学定位不明等现象和问题[27],不利于高校的特色化内涵式发展,更不利于高等教育的合理布局和结构优化。若高校更名集中于某一层次、类型,会导致高校办学的同质化,不利于高等教育的多样化、特色化发展。不仅如此,高校更名后还会引发使用原来校名颁发的学历证书、科研成果认定及科研项目申报等方面的混乱,给在校生和校友的就业发展、高校办学运行管理工作等带来麻烦、障碍。

三、对高校更名原因的研究

已有研究表明,高校更名涉及利益群体众多,影响因素众多,既有来自教育管理的原因,也有来自高校自身的原因,还有来自社会文化观念的原因。

(一)高校管理体制是高校更名的制度性诱因

等级化管理格局和金字塔式的高校层次管理体制是促使高校更名的制度性因素,高校更名很大程度上是由高等教育管理体制诱导的。普通本科院校更名往往被打上了政府行政管理的烙印。我国院校设置条例规定了普通本科高校设置的基本条件,大学的办学条件要远远高于学院。高校已在事实上形成了一个特定的发展轨迹:专科高校→本科学院→大学,终极目标就是进入“大学”。学校的层次发生改变,名称自然也会随之改变[28]。杨林玉指出,我国普通高校设置条例规定了大学、学院和专科学校的基本条件[29]。高校若达到相应条件并成功改为学院或大学,不仅可获得体制内嵌的教育资源,而且可以被列入相应的层级。更名大学后的诸多益处诱使高校将更名为大学视为其重要的发展目标。若更名成功,学校级别得到相应提升,会获得更多的办学资源和其他利益。若行政主导的高校评价机制依旧发挥决定作用,高校名称、级别依然是资源配置的关键因素,高校更名现象就难以制止。

(二)校名与实际不匹配是高校更名的现实性因素

当校名不能体现高校的办学实际时,适时更名,做到名实相符,进而实现高校的突破与发展,是高校发展的必然选择。更名是学校自身发展的内在诉求:专业性强、专业设置过窄、学科单一的普通本科学校不得不开设更多学科专业,使其难以实现学科的优势互补和规模效益,难以促进办学水平和学校实力的快速提升[30]。原来的校名不能涵盖学校主体学科,一定程度上限制了普通本科学校的发展空间,因此更名成为促进高校发展的现实选择。贾云鹏、刘青秀认为,为更好地生存与发展,学校的校名也会进行主动或被动变更[31]:一方面,发展到一定阶段时,高校的规模和质量均有了很大提高,原有校名不足以反映当下学校的办学实际;另一方面,一些高校的校名具有很强的时代色彩和行业特色,如钢铁学院、冶金学院等。随着社会的不断发展,原有的校名优势变成劣势,为摆脱行业发展的不利影响而不得不更名。

(三)社会观念的影响是高校更名的文化因素

社会观念的力量是强大的,高校更名行为很大程度上是受到了社会文化的影响。我国社会文化重名分、重面子的传统是高校更名的重要文化因素。闫亚歌发现,通过学校名称判定学校质量和报考学校的情况比较普遍,校名是很多考生和家长报考学校的重要依据[32]。杨林玉指出,政府对不同高校的投资倾斜塑造了公众的社会偏好。政府长期对重点高校的大力投入塑造了带“国”“省”字头或跨省区域校名的高校就是“好大学”的观念,进而引发公众对此类高校校名的青睐[33]。高校尤其是办学水平欠佳的地方高校将更名作为吸引生源的重要方式,力图在有限资源和生存空间的竞争中谋求一席之地。在我国传统文化重名分、重面子等重名文化心理的影响下,消费者迷恋名牌的心理还是相当普遍的。正因为如此,部分高校为吸引生源、师资等办学资源,纷纷更名,以适应社会文化的特点和国人的社会心理。

(四)行业发展的兴衰是高校更名的动力因素

行业的发展兴衰关乎高校尤其是行业性高校,所培养人才就业是否顺畅、能否获得社会认可、能否获得国家政策支持、能否获得更多的办学资源。杨道兵等认为,行业的兴衰是推动行业性高校更名的原动力[34]。若某行业对经济社会贡献较大,相应的行业性高校获得的科研项目和经费更多,科研实力和声誉就更好,生源质量会更好,师资队伍、校园环境建设等方面会随之改善,为其科研水平的提升奠定了良好的基础。如此形成良性循环,行业性高校就可获得持续健康的发展。若行业发展受阻,对相关行业性高校的发展产生负面影响,就会形成恶性循环,使行业性高校的发展滞后于其他高校,甚至最终停办或者被其他高校合并。为走出低谷,许多行业高校采取更改校名的做法,以期获得转机和发展。

(五)功利化倾向是高校更名的助推因素

追求更高的行政级别、获取更大利益的功利动机是高校更名的助推因素。刘尧指出,高校更名是受现实功利因素驱使之举[35]。一旦高校升格带来学校名称的变更,学校的行政级别会得到提升,其领导的待遇也随之提升。部分高校领导由于不正确的政绩观作祟,将高校升格、更名作为其彰显功劳、建树政绩的方便之策,对更名升格趋之若鹜。宁新春指出,更名背后是学校江湖版图的再度分配、利益的再度调整[36]。

四、对高校更名对策的研究

(一)建立健全高校更名的政策法规

教育主管部门应建立健全高校更名的规范性措施,为高校更名提供政策依据,也为教育主管部门管理、审核高校更名行为提供标尺。教育主管部门应根据我国高校更名的相关政策法规来制订高校更名规范,形成高校更名的制度化管理[37]。高校更名规范要明确,能对高校更名行为切实起到指导、规范作用,要对申请更名需要满足的条件、申请更名的流程程序、各部门在更名管理审批中的权力划分、高校更名的申诉与监督机制、高校更名的信息公开等问题予以科学、细致的规定。

(二)严格把控高校更名行为

各级政府和教育主管部门应严格把控高校的更名行为,减少或防止盲目性、功利化的更名行为,避免造成高校发展过程中心浮气躁、急功近利、缺少特色、名不符实的现象。建议教育部严把更名关,组织专家实地考察时要着重关注高校的办学特色、文化底蕴,关注其定位目标与所改校名是否相符[38]。张意忠认为,教育管理部门应当对高校更名进行严格审查和规范[39],有关部门要依照高校更名的有关规定,严格考察高校更名的申请材料和办学实际,驳回功利化的、必要性不足的更名申请,引导高校立足实际办出水平;对确有必要更名的高校进行合理引导,促使其做到名实相符,将更名视为提升办学水平的机遇。

(三)完善高校管理评价制度

熊丙奇提出,要积极推进对高校的专业评价,改变按学校层次配置教育资源的做法,按办学成就配置教育资源,为各类高校竞争营造公平透明的环境,引导高校明确自身定位,加强内涵建设,而非汲汲于更名[40]。要改革高等教育管理和评价体制,制订科学合理的标准,弱化直至消除当前对高校的行政化评价,而不是开展等级化、身份化的评价[41]。一方面,对高校进行分层分类管理和评价,引导各类型、各層次高校找准定位、特色化发展,依托办学成效获取更多办学资源;另一方面,建立有弹性的、顾全多数的高校资源配置方式,减少不必要的更名行为。

(四)慎重实施变更高校名称的行为

高校应谨慎更名,注重声誉建设。高校名称的品牌效应绝非一朝一夕可以树立起来的,要有较长的历史积淀。高校变更名称是对自身无形资产的一种破坏,因此对待更名一定要慎之又慎,避免非理性的更名行为。张意忠认为,高校变更名称要名实相符、突出特色,不能脱离实际。要立足客观实际,本着求真务实的态度,对是否更名做出科学合理的选择[42]。高校要把更名纳入办学定位的高度,通过顶层设计、广征意见,提出既能反映高校发展现状,又能适应高校未来发展规划的校名,避免频繁多次更名。高校要更加注重质量提升,而非热衷于更名。

(五)加强高等学校的内涵建设

更名只是高校发展的手段或发展的阶段习性成果,而非最终目的,高校要加强内涵建设。高校的发展不能只依靠改一个高大上的名字,需要的是贯穿于高校更名全过程的内涵建设和质量提升。于洋认为,教育主管部门要实施高校更名后的多方质量监督[43],要求高校开展与更名相匹配的质量建设,对高校是否取得与更名相匹配的发展成就进行评估。高校更名不是一劳永逸的行为,更名后还需要进行相应的内涵建设和质量提升,在培养方案、课程建设等方面采取必要措施,提高人才培养质量和高校声誉,真正做到名实相符。

五、已有研究述评

(一)已有研究的启示

1.研究思路。多数对高校更名进行实证研究的研究思路基本是,首先梳理有关高校更名的政策文件,明确政府,以及教育主管部门对高校更名的规定;其次是梳理已有研究,发现已有研究的进展与不足;再次,利用某些网站的公开数据或研究者自行收集更名数据,利用各种统计方法分析数据,发现高校更名存在的问题,并对高校更名提出对策。这对未来的高校更名研究在思路上具有借鉴意义。

2.方法、视角。已有高校更名研究中,有使用文本分析法对我国高校更名问题进行全面梳理的研究;有突破教育学视角的局限,从组织社会学的视角对高校更名问题开展研究的;有借鉴差序格局的观點研究高校更名问题,指出高校更名的原因在于高校身份地位的等级化。已有研究从多角度、多维度、多学科视角对高校更名进行研究,启示未来的研究可从跨学科的视角对高校更名问题进行深入研究。

(二)已有研究的不足

1.思辨性研究多,实证性研究少。已有对高校更名的研究多为思辨性研究,或基于高校管理经验对高校更名发表看法,或为对国外高校更名经验的借鉴,但都具有一定的特殊性和局限性,未能全面、充分地揭示在整个区域乃至全国层面高校更名的特点、存在的问题、更名的原因,研究结论缺乏代表性和说服力,亦不能提出系统地规范高校更名的对策。运用实证方法对高校更名问题进行研究的人为数不多,今后需基于有典型性、代表性的样本和可靠的数据对高校更名问题进行更加全面科学深入的实证研究。

2.本学科研究者多,跨学科研究的视角少。高校不仅是教育机构,还是一种社会组织。高校更名不仅是高校自身的问题,还与其他组织机构密切相关;高校更名不仅牵涉到名称的管理,还牵涉到高校的办学自主权、高等教育管理评价制度、教育资源配置方式等问题;高校更名不仅与高等教育资源配置和教育管理有关,也与中国的社会文化有关。高校更名是一个全面系统的工程,与多个主体有关,受多种因素的影响。因此看待高校更名问题不能仅从一个角度出发,需要开展跨学科、多视角的研究。

3.宏观层面开展研究的多,微观层次研究的较少。多数研究者能提出完善高校更名的有关规范,为教育主管部门管理高校更名提供了标尺,但并未提出规范高校更名的具体规范。不得不承认,高校更名是一项系统工程,涉及部门和利益相关者众多,需要开展顶层设计和全面规划,需要宏观的指导和规范。但我国高校数量众多,地区、行业、类型、层次等层面的差异较大,千校千面。要真正推动高校更名规范的落地实施,光有宏观指导还远远不够,还需要具体化的高校更名规定和对策建议,这也是未来的高校更名研究需要努力的方向。未来对高校更名的进一步研究可从跨学科的视角,基于有代表性或典型性的样本、翔实可靠的数据资料,运用实证研究方法,进行深入研究,切实推进高校更名的规范化,促进高校教育质量的提升。

参考文献:

[1]新浪网.泸州医学院改名引争议后再更名:西南医科大学[EB/OL].http://sc.sina.com.cn/news/m/detail- ifxnqrkc6594256.shtml.

[2]中国教育在线.唐山学院拟更名为“唐山交通学院”引西南交大强烈不满.[EB/OL].https:/ /bai-jiahao.baidu.com/s?id=1590930674443880676 &wfr= spider& for=pc .

[3]中国新闻网.泰山医学院改名记:几经变更 曾卷入一场巨大风波.[EB/OL]. http:// mil.China news.com/gn/2018/07-06/8558297.shtml.

[4]李长安.大学热衷更名不如练好“内功”[N].深圳特区报,2017-10-31.

[5][12][29][33]杨林玉,贾永堂,肖家杰.大众化以来我国高校大面积更名现象研究——基于双轨制的视角[J].高等工程教育研究, 2016(03):63-68.

[6][8][14][16][17][28][30]杨新春,谭明.1999年以来我国普通本科学校更名现象思考[J].黑龙江高教研究, 2018(01): 27-30.

[7]汪明霞.改名为哪般?——我国大学校名的比较研究[J].煤炭高等教育,2005(04):16-20.

[9][39][42]张意忠.高校更名的理性思考[J].扬州大学学报(高教研究版),2011(05):49-53.

[10][21][23]於鸿.我国高校更名的基本走向与利弊分析[J].教书育人(高教论坛),2016(21):10-11.

[11][18]马勇.我国高校校名的基本表征、内隐缺点及其调适[J].青岛科技大学学报(社会科学版), 2013(01):116-120.

[13]宋琳,魏薇,王润.20世纪80—90年代:中国高校更名现象——“北京科技大学”更名始末[J].北京科技大学学报(社会科学版),2014(05):1-8.

[15]吕健.高校更名与招生扩张[J].教育与经济,2016(03):3-11,22.

[19][22][25]易继官,陈玉光,蔡阿雄.浅析当前我国高校升格更名问题[J].教育现代化,2017(22): 221-223.

[20][26]刘海峰.院校合并、升格与发展中的更名问题[J].高等教育研究,2005(11):25-30.

[24]苑广阔.更名未必能换取声名[N].中国文化报,2014-05-19(002).

[27][35][41]刘尧.我国高校屡遭“更名潮”的是非曲直[J].民主与科学,2015(03):30-34.

[31]贾云鹏,刘青秀.高校累进性更名的社会学反思[J].教育学报,2008(04):58-64.

[32][38]闫亚歌.高校更名潮之透析与冷思考[J].河南教育(高教),2016(02):6-8.

[34]杨道兵,陶鹏,杨秀芹.行业高校更名的理性回归[J].中国农业教育,2012(03):49-51,64.

[36]宁新春.大学更名热别冷了哲学情怀[N].东莞日报,2013-05-22.

[37][43]于洋.我國高校规范更名研议[J].国家教育行政学院学报,2017(07):28-33.

[40]熊丙奇.大学频繁更名 根在行政主导[N].中国青年报,2016-01-19.

(责任编辑:刘新才)

A Review of the Research on the Renaming Phenomenon of Colleges and Universities in China

NAN Xiaopeng

(Beijing Normal University,Beijing 100875, China)

Abstract: The renaming of colleges and universities is an important event in the development of higher education in China. The Ministry of Education attaches great importance to this issue and releases regulations on the issue by the end of August 2020.There are many problems in the renaming of colleges and universities, and the disputes caused by the renaming of colleges and universities are often reported. It is necessary and important to study the issue of the renaming of colleges and universities. Before the study of the renaming of colleges and universities, it is quite important to summarize the existing research and clarify the research progress and deficiency. The existing researches mainly focus on the characteristics, reasons, impacts and countermeasures of the phenomenon, which have important enlightenment for future researches from the perspective of research ideas and methods. But there are also some problems: more speculative research, less empirical research; more research in the discipline of education, less interdisciplinary perspective; more macro research, less micro perspective. In the future, empirical researches on the renaming of colleges and universities should be carried out based on detailed and reliable data from the perspective of interdisciplinary, and countermeasures should be put forward from the macro and micro levels, so as to provide specific and operable countermeasures for standardizing the renaming of colleges and universities, promoting the modernization of the education governance system.

Key words: renaming of colleges and universities; education governance system modernization; university management system; connotative development of higher education