苏州,源于文化,韵在悠闲

颜凤仪

王稼句,苏州人,学者,中国作家协会会员,一级作家,著作一百余种。

唐人韦庄《菩萨蛮》词云:“人人尽说江南好。游人只合江南老。春水碧于天,画船听雨眠。垆边人似月,皓腕凝霜雪。未老莫还乡,还乡须断肠。”隋唐以后,今江南地区就已成为人们心向往之的诗意栖居地,让人流连忘返。随着江南地区经济、社会、文化的发展,明代中期后,苏州成为江南的核心区域。

“苏州虽说只是整个江南的一部分,但它具有代表性、典型性,可以说是江南文化的灵魂。”“江南才子”王稼句如是说。

苏州,“小江南”孕育的珍宝

“谈及江南,似乎大家脑海里都会有一种意象。”王稼句说。临水的建筑,跨水的石桥,青石板和碎石子的街道,悠长而曲折的深巷,那是评弹弦索之声作背景的城乡风貌,此外,饮食、服饰、风俗、语言等,都有自己的特点,而江南的才子佳人,又让天南地北津津乐道。然而这些仍然无法概括江南的全部。那么我们不禁要问,江南是什么?

江南是个地理概念,各时代的含义有所不同,汉代至南北朝,一般指今湖北省长江以南部分和湖南省、江西省一带,如古诗所咏“江南可采莲,莲叶和田田”的江南,就不是如今的江南。隋唐以后,则多指今江苏、安徽两省的南部和浙江省一带,如白居易所咏的“江南好,风景旧曾谙”,就是如今的江南了。

江南又有大小概念的不同,“小江南”的大致范围,即如今说的长江三角洲,包括江苏南部、浙江北部(太湖流域,杭州湾)、上海全部、安徽一部分。同时,江南又是一个文化概念,就以江苏来说,宁镇地区在长江之南,但不少文化载体不属于江南文化,至少说是不纯粹,而扬州、泰州、南通在长江之北,却属于江南文化,并且可以纳入“小江南”范围。

南宋以后,特别是明代中叶以来,江南就全国而言,是经济最发达、文化最昌盛、人才最集中的地方,故江南就成为人人为之向往的繁华地。苏州的情形更加突出,明万历间,袁宏道任吴县令,在给舅父龚仲敏的信里这样盛赞苏州:“若夫山川之秀丽,人物之色泽,歌喉之宛转,海错之珍异,百巧之川凑,高士之云集,虽京都亦难之,今吴已饶之矣,洋洋乎固大国之风哉。”《红楼梦》第一回也称苏州阊门“最是红尘中一二等富贵风流之地”。人们将“鱼米之乡”“美食之邦”“杏坛之基”“人文之薮”“丝绸之府”“工艺之市”“水乡之城”“花园之都”等,来归纳苏州丰富多彩的文化风貌。这种独特而壮观的城市形象,在世界上也是少有的。

文化和地理向来不可分割。“江南自古以来就不仅仅是一个地理概念,更是一个文化集群。”王稼句告诉记者,文化是江南的灵魂,长期繁荣、历久弥新,全面发展、精致优雅。“对今天长江三角洲里的苏州而言,既是一笔珍贵的历史遗产,又是核心竞争力之所在。”

江南市镇的兴起,在宋室南渡以后,一般都沿着水道,这是江南水乡特殊的地理特点决定的。苏州早期市镇集中在太湖下委水系,如松江、运河水系。以吴江盛泽为例,据乾隆《吴江县志》记载,明初只是个村子,居民止五六十家;嘉靖间倍之,以绫紬为业,始称为市;至晚明则已有万馀家,“四方大贾辇金者无虚日,每日中为市,舟楫塞港,街道肩摩。盖其繁阜喧,实为邑中诸镇之第一”。丝织手工业的发展,有力推动了市镇的繁荣,故就出现了江南一镇可敌北方一邑的现象。市镇的繁荣,使周边城市的经济、文化地位更加突出。

“明代中叶后,苏州手工业的发展、商品的流通,使得这个地方很快富庶起来,同时它又是重要的商业中心和商品集散地。清康熙时人孙嘉淦在《南游记》里说:‘姑苏控三江、跨五湖而通海。阊门内外,居货山积,行人水流,列肆招牌,灿若云锦,语其繁华,都门不逮。工商业发展加速了城市人口的积聚,城市规模不断扩大,康熙十三年苏州府七县一州人口,约一百四十三万,嘉庆二十五年苏州府辖长洲、元和、吴三县人口达二百九十七万,府城人口超过六十万,成为仅次于北京的中国第二大城市。”由此可见,苏州是江南城市集群中非常重要的一座城市。

苏州的魅力,在于都市文化的繁荣

明清时期,苏州是江南城市集群中经济发展的耀眼明珠。清代苏州延续了工商业的发展势头,并发展到传统社会的极致境界。蘇州的魅力,在都市文化的繁荣中可见一斑。

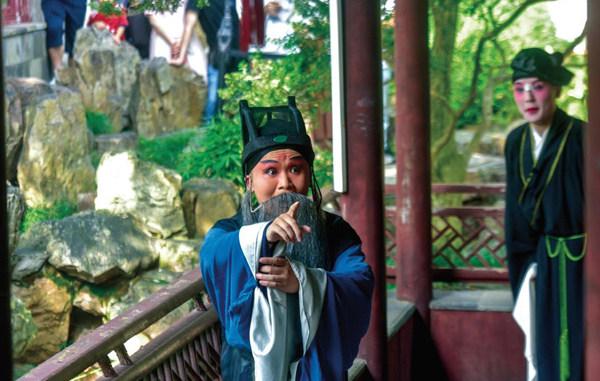

“明代中叶以后,手工业工人成为新的市民阶层,代表着当时的先进生产力,他们与小商品生产者、小铺户商人、小商贩等组合成城市经济活动的主体,又有数量众多的士人、僧道、妓女、游民等,成为苏州商市和商品的生产者、运行者和消费者,群体广泛。苏州商品经济的发展,促进手工业生产中游离出新的经济因素,丝织、棉布整染、纸张加工等行业,劳动力已成为商品,这就是所谓资本主义萌芽。士农工商各个阶层在参与经济建设的同时,参与文化建设。如工商界人士的书画收藏,促进了书画艺术的繁荣;新市民阶层的出现,使出版业得到空前的发展,戏曲表演也有了更广大的观众。”

提及苏州的江南文化符号,王稼句归结为“奢侈”“时尚”和“包容”。

苏州的奢侈之风,与经济发展、社会稳定密不可分,顾公燮《消夏闲记摘钞》说:“苏郡俗尚奢靡,文过其质,大抵皆典借侵亏,以与豪家角胜,至岁暮,索讨填门,水落石出,避之惟恐不深。其作俑在阊胥阛阓之间,东南城向俱俭朴,今则群相效尤矣。虽蒙圣朝以节俭教天下,大吏三令五申,此风终不可改,而亦正幸其不改也。自古习俗移人,贤者不免。山陕之人,富而若贫;江粤之人,贫而若富。即以吾苏而论,洋货、皮货、紬缎、衣饰、金玉、珠宝、参药诸铺,戏园、游船、酒肆、茶店,如山如林。不知几千万人,有千万人之奢华,即有千万人之生理,若欲变千万人之奢华而返于淳,必将使千万人之生理亦几于绝。此天地间损益流通,不可转移之局也。”

“时尚”是以广泛的社会消费为基础,以盛行的社会奢侈风气作引导的。它体现在包括衣饰、饮食、陈设、游赏、观览、百工制作乃至言行举止诸多方面,影响波及各地,引领全国时尚。张瀚《松窗梦语》就说:“至于民间风俗,大都江南侈于江北,而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异,人情皆观赴焉。吴制服而华,以为非是弗文也;吴制器而美,以为非是弗珍也。四方重吴服,而吴益工于服;四方贵吴器,而吴益工于器。是吴俗之侈者愈侈,而四方之观赴于吴者,又安能挽而之俭也。”正因为如此,一个以苏州的观念、风尚、意蕴、工艺、标准的物化概念,明末清初开始在全国流行,称之为“苏作”“苏工”“苏式”“苏样”“苏派”等,它们引领时尚潮流,作为雅俗、高下、精弱、文野分别的一个新尺度。

“包容”是蘇州的城市精神,苏州人的不排外是有悠久传统的。南宋建炎四年,苏州遭金兵毁城,死者近五十万人,重建城市就需要大量的劳动力,大批移民就填补了因战乱而锐减的劳动力缺口,成为恢复苏州社会经济的主要动力。经过一百年时间,新的平江大城终于初具规模,留下的纪念物,就是《平江图》碑。明清时期,苏州工商业移民众多。弘治间吴宽说,南濠一带,“四方商人,辐辏其地,而蜀舻越舵,昼夜上下于门”。雍正元年,苏州织造胡凤翚奏折说:“奏查苏州系五方杂处之地,阊门南濠一带,客商辐辏,大半福建人民,几及万有馀人,其间游手好闲之徒,未能安分,最易作奸。又有染坊踹布工匠,俱系江宁、太平、宁国人民,在苏俱无家室,总计约有二万馀人。”乾隆五十八年《元长吴三县详定纸匠章程碑》说:“议苏城内外工匠,共有八百馀人,悉系江宁、镇江等处人氏。”明清时期,苏州是东南一大都会,“闽商洋贾、燕齐楚秦晋百货所聚,则杂处阛阓者,半行旅也”。苏州外地会馆之多,在全国也是少见的。迄至于今,苏州仍是一个移民规模较大的城市。可以这样说,没有移民,就不可能有苏州的经济建设的辉煌,也不可能有这样的巨大的社会消费。

苏州的文化生活,浸润在“悠闲”里

“苏州这个地方就适合生活。”王稼句坦言。诚然,苏州千百年来杏花春雨、小桥流水生活环境的滋养,闲情雅致的文人文化的沉淀,以及经济生活的繁荣,让一代代苏州人养成了那份含蓄、温润和精致的品格,这样的人生态度,让苏州人的生活变得非常悠闲。

人除了物质生活的享受之外,生活在社会上总要有些精神支柱。苏州人的精神生活有时是超越物质的。“苏州人做事情从不急功近利,如做刺绣,讲究慢工细活;做家常菜,讲究食材,讲究精致,讲究味道。旧时都是茶馆书场,茶客听评弹,有的大书能讲几个月,就得天天去听,就像看电视连续集,一集也不能脱。这没有悠闲的心情,自然是不行的。”

旧时苏州人喜欢“孵茶馆”,这是苏州人“如歌的行板”式悠闲节奏的最好注脚。“孵茶馆”的“孵”字,用得实在妙不可言,就像老母鸡孵蛋似的坐在那里不动身。“孵茶馆”并不仅仅一天的事,而是天天如此,不少人习惯固定“孵”在一家茶馆里,有的一“孵”数年甚至数十年。这种饮茶风气,与苏州人的经济生活环境有关。“孵茶馆”的主体人群,或是有薄田数亩,依靠租米可以过得很舒坦;或是有闲屋数处,租赁出去,每月都有固定的收入;或是开办一二间门面的店铺,自有人去料理琐碎,无需自己操劳。总之都是所谓闲人,平日里闲着,就要想方设法去消闲。上茶馆去吃茶,既可消闲,又可与社会接触,在新闻媒体尚不发达的时代,茶馆是一处传播各种信息的场所,既有时事大局,又有社会新闻、市井琐碎、风月情事、百货信息等,也就让他们怀有很大的兴趣,然而谈论交流国家大事,也许会惹祸,所以过去茶馆里总贴着“莫谈国事”的字条。

民国时苏州茶馆特别多,城内外的较大茶馆约有三十家,每家平均能容纳茶客六百位至八百位,假使统扯有七百位,那就有约二万个人在同时吃茶,这是非常可观的数目。

“孵茶馆”是当时苏州人慢悠悠过日子的常态。上午在茶馆里喝茶,下午在茶馆里边喝茶边听书,然后洗个澡,再上小酒店里去喝一杯“落山黄”,然后才回家,明天再继续这样的生活。“皮包水”、“水包皮”,再加上茶点、黄酒、评弹,反映出苏州人的怡然自乐。

如今,生活节奏的加快,出现快餐文化也就无可置疑。“现在有个流行词,叫做‘打卡,简而言之,就是‘到此一游‘蜻蜓点水。到博物馆就在门前拍个照,甚至里面也不想去了。去逛园林,匆匆忙忙地走上一圈,真是所谓‘走马观花,那是领略不到园林之美的。过去的园林,游客没有这么多,最好的逛法,就是先到茶室喝茶,到夕阳西下,沿着小径、楼廊慢慢地欣赏,也不必将所有景点都看遍。”对于“打卡”现象,王稼句认为,这是时代的快节奏带来的,不必去责怪那些“打卡”的年轻人,他们有各种渠道去获取相关信息,但没有悠闲的心情,那是看不到“旧时月色”的。“在苏州生活,就是要慢慢享受、慢慢欣赏。当年与陆文夫先生吃饭,常常十一时半坐下来,要到四时方才席散离开。苏式的精致生活,要慢下来细品。”

如今的苏州,城市建筑日新月异,人口密集,交通便利,呈现在世人眼前的是一个工业化水平极高的城市。纵使千百年过去,苏州这个“现代江南”的生命力,依然旺盛,而苏州人的“慢生活”却始终贯穿于街头巷尾的市井烟火之中。

谈及江南文化的研究,王稼句说:“江南文化是客观存在,关于它的研究和描述,很早就有人做了,并且出了不少专著和丛书。如今重提这个话题,就是要做得更全面、更系统、更深入。这不能只依靠本土学者,因为方法、视角和知识构架等都很有局限性。在我想来,江南文化是一个整体,因此在研究上要有高度,要作全面观照。苏州虽是一个典型,但不能替代整个江南文化,江浙沪皖各地都有代表性的文化载体,需要去作全面的反映。在研究基础上作文化描述,才是科学的,描述是普及的手段,但必须有它的学术背景。”