抗战时期晋西北抗日根据地私营工业劳资关系探析

郜俊斌

(吕梁学院 历史文化系,山西 离石 033001)

抗日战争时期,中国共产党及其领导下的晋西北抗日民主政权为促进晋西北地区经济建设的发展,对初步建立工业体系中的私营工业实施扶持和帮助发展政策的同时,还实施了一系列合理调整私营工业劳资关系的政策,促进了劳资关系的改善,同时也促进了该地区私营工业的进一步发展。边区私营工业的发展,对于促进边区经济建设发展起了积极的推动作用,成为新民主主义经济的组成部分。

一、晋西北抗日根据地私营工业的建立与发展

晋西北抗日根据地作为中国共产党在华北地区最早开辟的三大根据地之一,既是联结华北、华中各抗日根据地和陕甘宁边区的唯一交通孔道,又是保卫陕甘宁边区、保卫党中央的重要屏障。它自诞生之日起,就承受着敌人对它的疯狂进攻。除了战争的巨大消耗和根据地自身建设的庞大支出外,它又承担着在经济上支援陕甘宁边区、支援党中央的重任。

然而,“同所有兄弟根据地比较起来,晋绥是块最贫穷、最落后的地区。它甚至也不如晋东南、晋西南和晋东北。”[1]1097当时人们用“六少三多”(地少、水少、人少、粮少、树少、钱少;山多、窑洞多、穷户多)来形容晋西北恶劣的自然和社会环境。因此,尽管晋西北拥有丰富的煤、铁、硫磺等矿产资源,但抗战爆发前,这里没有一家现代化工厂,城镇中仅有一些规模很小,设备简陋,以手工操作为主进行采掘、冶炼的煤窑、冶铁工厂。

抗战全面爆发后,受战争破坏和“晋西事变”的影响,晋西北工业生产几乎陷于停滞,织布业全部停业,造纸业减少至战前的48%,煤、铸铁、铜器也分别减少到战前的47%、69%、36.5%,磁则减少6/10[2]4。1940年以后,日军又对根据地连续发动“扫荡”。仅1942年春季的一次“扫荡”,日军就在兴县、临县、保德地区杀害群众3 450余人,烧毁房屋23 680余间,抢夺粮食350 00石,杀死牲畜8万头,抢走金银首饰、农具等13万余件[3]51。连续大规模的“扫荡”使根据地的生产进一步遭到毁坏。为了消灭山西的抗日民主政权,日军又对各抗日根据地实施严密的经济封锁,不仅金银和军用物资严禁流入抗日地区,甚至连纸张、油墨等轻工业产品也被列入禁运范围。日伪的蓄意破坏和严密经济封锁,几乎完全摧毁了晋西北原有的工业生产格局,就连战前较为活跃的煤炭业和榨油业也都出现严重萎缩。

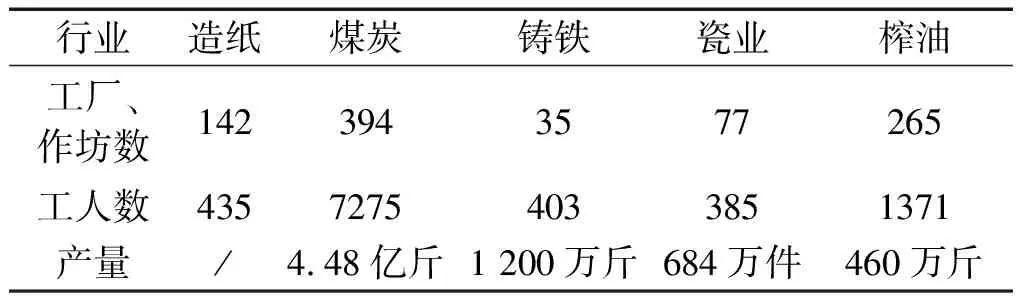

为了打破日军的经济围困,解决根据地物资短缺的困境,根据地自建立之初,就把恢复和发展晋西北工业生产作为中心任务之一来抓。在党和政府的帮助和扶持下,晋西北私营工业不仅在一两年之内就基本恢复到战前水平,而且还有较大发展,私营工厂、手工业作坊的数量和私营工业工人数量,均较战前有一定增长,特别是原本底子较好的煤炭开采业和榨油业发展更为迅速(详见表1)。

表1 1941年底晋西北部分县市私营工业发展情况统计表

该表中,纸坊数量及产量为晋西北10个县的数据,煤窑为19个县的数据,铸铁厂、瓷窑均为8个县的数据,油坊为16个县的数据。

1943年以后,为响应中央号召,争取工业日用必需品在两三年内实现完全自给,边区政府又采取了一系列政策和措施,使边区工业获得进一步发展。截止1945年抗战胜利时,全边区已有油坊700座,产油430多万斤;煤窑433座,产煤9亿斤以上;产铁194万斤,其中熟铁25万斤;有纸池200座,年产纸54万余刀[3]110。这些数字均已大大超过战前该地区工业产量。一个以煤炭、冶铁、纺织、榨油产业为基础,包括造纸、酿酒、制瓷、制药等产业在内的私营工业体系在晋西北初步建立起来。

二、抗日民主政权建立前后晋西北私营工业的劳资关系

抗日战争时期,随着晋西北私营工业的发展,私营工业工人的规模也在逐步壮大。在晋西北经济建设的过程中,他们日益发挥着主力军的作用。然而,晋西北的私营工业工人在抗日民主政权尚未建立之前生活是极端困苦的。当时晋西北仅有的工厂和手工业作坊都属于典型的旧式资本主义,工人的社会地位不仅极端低下,还要受到工厂主和作坊主沉重的剥削和压迫。以晋西北人数最多的煤炭工人为例,他们被煤窑主叫做“炭黑子”,不仅劳动强度大,工作时间长,而且劳动条件极其恶劣。由于缺乏必要的保护条件,以至工伤事故时有发生。窑主们还巧立名目,加重对工人的剥削。诸如“倒嘴窝”(拉不够规定的次数扣工资一半)、“括了”(拉炭不足斤数不算工资)、“窑头炭”(工人每天要无偿的给窑头挖些煤)等,都是资本家用来剥削工人的无理制度。旧式资本主义制度之下,劳资双方的这种紧张对立关系,不仅打击了工人生产的积极性,还严重阻碍着晋西北工业的发展。通过调整资本家与工人之间的劳资关系,建立起符合晋西北实际情况的新的劳资关系就显得意义重大。

晋西北抗日民主政权建立后,边区政府积极响应党中央关于鼓励和扶持私营工商业发展的政策,在坚持“劳资两利”的原则下,对晋西北私营工业中的旧式劳资关系作出适当调整。调整后的劳资关系,取消了原本强加在工人身上的各种无理剥削。工人不仅可以分取劳动红利,享受节假日休假照领工资的权力,甚至某些私营工厂还专门为工人设置了教育基金和保险金。仍以晋西北的煤炭工人为例。劳资关系调整后,私营煤窑工人的工作时间普遍比战前减少两小时以上,一般为10小时左右。工人们大多与窑主订立了劳动合同,规定每年二七、五一、五卅等工人节日一律休假并照发工资,窑主每年还要将盈余的40%提出作为工人的保险、抚恤、教育、生产奖励等费用。经过劳资关系的调整,各矿厂中一切非法的封建剥削均已取消。

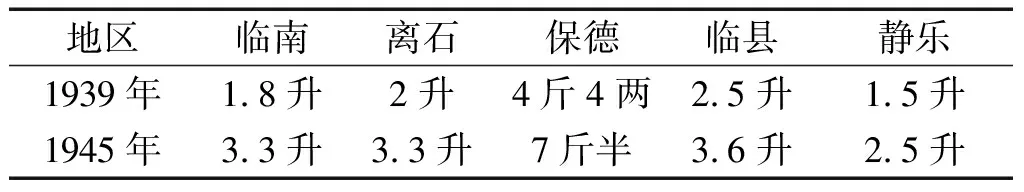

新劳资关系确立后,各地工人的工资待遇均有较大幅度增长。据1945年7月政府不完全统计,1945年晋西北工人的平均工资较1939年新政权建立之前增长了50%-100%(详见表2)。

表2 晋西北抗日根据地工人工资变化情况表

随着工资待遇的增长,工人们不仅普遍有了积蓄,有的工人甚至还用积蓄购置了房屋和土地,如临南招贤镇577名工人,就购置了房屋25处,购买土地957亩,71名单身汉还娶到媳妇成了家[4]65。也有部分工人利用积蓄集股合作开矿。仅临南招贤一地,1945年较1940年工人们就集股多开了煤窑、瓷窑、铁矿16座[5]。

通过深入细致的工作,晋西北私营工业工人的劳动条件和劳动待遇得到显著改善,他们无论在生产劳动还是在参战支前方面,都表现得比战前更加积极勇敢。

三、根据地调整私营工业劳资关系的举措

(一)建立健全各级工会组织,帮助工人改善劳动待遇

早在晋西北行署成立之前,在各地共产党组织领导以及牺盟会和动委会的帮助下,晋西北各地就已经陆续建立起多个工会组织。至1939年6月,晋西北已有苛岚、静乐、临县等地区建立起工会组织,共计县工会33个,区工会80个,煤矿和瓷业工会22个,产业工会5个,工会会员16 800余人[4]35。这一数字大致为当时工人总数的近1/3,晋西北工人通过各地的工会组织被初步组织起来。

为更好地领导晋西北的工人运动,1940年3月,晋西北工人代表和边区党政军领导人在兴县召开了晋西北工人第一次代表大会。会议一致通过将《抗日斗争八项纲领》作为工会工作的宗旨,将《晋西总工会关于改善工人生活办法草案》作为改善工人生活、维护工人利益的准则,并决定成立晋西总工会,作为领导晋西北工人运动的主要机构。

无论是私营工厂工人还是手工作坊工人,都要忍受厂主和作坊主带有封建性的剥削,生活都是极端困苦的。因此,改善工人待遇便成为晋西总工会发动群众团结抗战的首要工作。在帮助私营工业工人改善劳动待遇的工作中,晋西总工会及其领导下的各地工会,贯彻执行了中国共产党统一战线政策,对于开明的私营工厂主和作坊主,向他们说明改善工人生活是有利于生产和抗战的,团结他们同工人一起抗战。对态度顽固、拒不改善工人待遇的私营工厂主和作坊主,则通过组织工人进行说理斗争的方式为工人争取利益。运用这一方法,不少地区工人身上的负担都减轻了。如兴县煤窑工会每月组织会员召开一次大会,帮助解决工人生产生活中遇到的问题。在工会与煤窑主的沟通下,兴县所有的煤窑实行了统一的工资,工人工资由每天一元二角增加到两元。后由于物价上涨,经工会与煤窑主协商后,工人工资又提高到两元五角。此外,工会还为工人争取到每月三天的休息日。在工会的领导和斗争下,兴县煤工的生活待遇得到一定改善[6]。临南、离石的煤窑工人,要求窑主增加工资,改善劳动条件,纪念日放假并照发工资,在当地工会的组织下,工人们同样运用斗争说理的方法解决了自己的诉求。

在新政权建立以前,晋西北工人的文化水平非常低,某县1 960名工人,仅有1名工人文化程度较高。另一县1 935名工人中,文盲就有941人[7]。鉴于这种情况,各地工会在力争改善工人劳动待遇的同时,也把开展工人文化教育作为一项重要任务来完成。各地工会结合各自实际,灵活运用多种方式加强工人的文化教育。如兴县某村工会成立工人夜校,利用工人晚上空闲时间开展文化教育,每晚上课两小时,并在冬学期间,组织工人开展新文字竞赛。临县区工会利用流训班的形式提高工人文化水平,仅八九个月时间,就在全区开办流训班5次,参训者72人[8]。临南招贤镇、保德铁匠铺等工人集中的矿区建立了工人俱乐部,由窑主腾出一些房屋,作为工人业余文化活动场所,工会负责组织工人开展文化娱乐活动。

除工会组织的各类文化教育活动外,工人们还在工会指导下,自发组织起识字组、读报组,利用业余时间,进行文化和政治学习。经过各地工会的组织,晋西北工人的文化水平有了很大提高,工人队伍的思想觉悟和整体素质显著提升。

(二)坚持“公私兼顾、劳资两利”原则,颁布政策法规保护劳资双方正当权益

边区政府在劳资关系调整初期,尽管取得了一定的成绩,但急于求成的心态也导致工作中出现了一些过“左”现象,特别是在发动工人改善生活方面,这种现象更加明显。如不看条件生搬硬套8小时工作制,领导工人以激烈的方式与资方进行对抗等,导致劳资双方的关系紧张。这些问题的出现都对晋西北工业的恢复与发展产生了负面的影响。

1940年12月,中共中央书记处发出《中央关于各抗日根据地劳动政策的初步指示》,要求各抗日根据地不要对雇主提过高要求,而应同时兼顾工人和统一战线内各阶级的利益。同年年底,毛泽东在为中共中央起草的《论政策》党内指示中重申,我党在执行具体的经济政策过程中,“既要改良工人的生产生活条件,以便发动工人阶级的抗日积极性,但同时又要避免过‘左’情况的出现,以便保护资本主义经济的发展,使资本家有利可图,从而调动民族资产阶级抗日的积极性。”[9]808

在中央政策的指引下,晋西区党委和行署很快纠正了工作中的过“左”倾向,在坚持“公私兼顾、劳资两利”的原则下,对根据地私营工矿业劳资关系进行调整,并相继颁布了《晋西北改善雇工生活暂行条例》《晋西北工厂劳动暂行条例》《晋西北矿厂劳动暂行条例》《晋绥边区煤矿开采暂行办法》等条例和办法。这些条例和办法均在力争改善工人生产生活条件的同时,兼顾了资方的利益,因而得到私营工厂主、作坊主的广泛认可,绝大多数规定最终都能得到较好执行。以1941年8月颁布的《晋西北矿厂劳动暂行条例》为例。该《条例》在矿工工作时间和工人工资等关乎矿工切身利益的问题上,均对资方作了明确要求,从而保障了工人的基本权益。如《条例》规定,“矿工工作时间,每日以十小时为原则,必要时可增加至十一小时。”工人的工资“应以维持一个半人最低限度之生活为原则”[2]348,且要求矿方不得无故拖欠和扣押工人工资。《条例》在维护矿工正当利益的同时,也对工人提出了生产要求,并对资方的利益做了一定的保护。如《条例》要求“矿工不得无故怠工或辞退,各级工会应负责提高工人生产热忱。”[2]349

由于新的劳资协定坚决贯彻执行了统一战线的原则,不仅私营工业工人的基本权益得到保障,也保证了私营工厂主和作坊主能从生产中获利,因而极大促进了私人资本投资工业的热情。

四、根据地调整私营工业劳资关系的意义

正如兴县一位矿工所言:“以前受压迫剥削太重,工人们都不满意生产,现在的劳动政策,照顾到劳资双方的利益,而且为抗战生产,多劳动点也高兴。”[10]在旧式的封建剥削之下,私营工业工人的负担非常重,他们的生活极端困难,生产的积极性很低。劳资关系调整后,常年压在工人身上的沉重剥削被取消,不仅工人的生活条件得到改善,他们的生产劳动积极性也被完全激发出来,工人们以极大的热情投入到工业生产劳动中,努力提高产量,支援前线作战。另一方面,思想觉悟提高了的晋西北工人,踊跃参与各地的抗战勤务工作。他们平时站岗放哨,传递信息,战时则给军队引路,帮助运送粮食、弹药。有的工人响应政府和总工会认购公债的号召,争相用自己的积蓄购买公债。临南某地工人20分钟就认购了165元公债。保德扒楼沟煤窑9名工人虽生活窘迫,但仍自愿购买公债25元,无力单独购买公债的工人就合伙购买。正如他们所说,虽“钱少力微,但救国心是一样的。”“工人是革命先锋,救国也应该是前头。”[11]有的工人响应政府优抗号召,自发联合起来优待抗属。如离石30余名煤窑工人自动将工作时间延长,每天多挖出的炭在春节前赠送给37家贫困抗属,每家送炭300斤。某村煤窑工会与厂主双方协商,将春节前两天所挖的3 500余斤煤炭全部无偿分发给当地的28户抗属[12]。兴县煤窑工人则积极响应工会拥军号召,无偿将自己劳动得到的3 000余斤炭送给军区司令部,并致函慰问[13]。还有的工人在各地工会的组织和动员下,主动参军参战。据边区资料统计,抗战期间,总计有2 000余名工人加入到共产党领导下的抗日武装部队,在抗战的第一线同敌人英勇的作战。游击区工人还组成小工卫队、游击队,配合正规部队同日伪展开反“蚕食”斗争。他们为抗战的最终胜利作出了巨大的贡献和牺牲。

总之,抗日战争时期,中国共产党领导下的晋西北革命根据地在新民主主义劳动关系下合理调整私营工业劳资关系的理论和在其指导下的一系列实践,既是中国共产党抗日民族统一战线理论在私营工矿业行业的具体实践,也是中国共产党新民主主义理论中对私人资本主义工商业进行利用和改造的一次初步探索和成功尝试。它的实施,不仅有力地推动了晋西北新民主主义经济建设的发展,也为新中国建立后,国家对私人资本主义工商业进行社会主义改造提供了不少有益的借鉴经验。